Homme politique influent dans l’ombre, dramaturge censuré, calomnié, blâmé, Beaumarchais occupe une posture controversée dans la république des lettres. Par son ascension sociale, sa carrière éclatante dans la finance et au théâtre, il a suscité des rivalités et des inimitiés. Les progrès de la diffusion de l’imprimé et de la lecture, le développement de l’opinion publique et la multiplication des formes de communication font de la société française, à la veille de la Révolution de 1789, un espace de circulation intense des écrits d’opinion. « Il n’est pas sûr », indiquait Christian Jouhaud au seuil du chapitre qu’il consacre à ce sujet dans l’Histoire de la France littéraire1, « qu’on ait pris encore tout à fait la mesure du phénomène ». Il n’existe pas d’entrée « libelle » dans le Dictionnaire de l’Ancien Régime publié sous la direction de Lucien Bély2. Le propos de C. Jouhaud concernait l’ensemble de la période de la première modernité, celle qui sépare la fin de la Ligue du règne personnel de Louis XIV. Au xviiie siècle, les libelles envahissent littéralement le champ de la communication et de la politique et pourtant, pas d’entrée non plus consacrée à ce phénomène dans le Dictionnaire européen des Lumières (PUF, 2007) dirigé par Michel Delon. C’est pourtant là un processus social et politique majeur de la seconde moitié du siècle, qui marque profondément son rapport culturel au monde. Beaumarchais est doublement exposé à ce type d’écrits polémiques : d’une part, il est chargé, à la fin du règne de Louis XV et durant le règne de Louis XVI, de missions diplomatiques destinées à mettre fin à la circulation de libelles diffamatoires contre le roi et sa famille ; d’autre part, mêlé lui-même à plusieurs procès, il entre très tôt dans un processus de communication publicisé et judiciarisé pour gérer ses affaires commerciales et littéraires. C’est de ce second aspect que je traiterai dans cet article.

Rappelons que dès 1773, avec son premier emprisonnement puis la censure de sa comédie, Le Barbier de Séville, Beaumarchais mène une carrière ponctuée de procès, de polémiques, d’attaques, entre le procès Goëzman, qui l’oppose aux descendants du comte de La Blache qui a fait de lui son héritier, la publication de ses quatre mémoires qui lui ont gagné la faveur du public et la création du Barbier de Séville, qui donne lieu à une polémique littéraire à laquelle l’auteur répond par la « Lettre modérée sur la chute et la critique du Barbier de Séville ». Rumeurs, cris et menaces forment déjà autour de lui, à l’heure où il décide de se faire l’éditeur de Voltaire, un chœur assourdissant. Lorsqu’il entreprend, en 1779, de racheter le projet éditorial de Panckoucke, qui consiste à donner une édition des œuvres complètes de Voltaire, il suscite une réaction encore plus violente : jusqu’alors il s’est distingué par des affaires privées qui ont fait de lui un cas unique, celui d’un citoyen parvenant, par ses écrits, à se défendre. Certes, sa réaction dépasse son cas personnel, puisqu’il attaque le système judiciaire dans son ensemble, qu’il accuse de corruption et dont il dénonce l’injustice foncière, qui fait d’un roturier un citoyen de seconde classe. Quant à la critique du Barbier de Séville et à la réponse de Beaumarchais, sans vouloir réduire aucunement la portée de cet épisode majeur de l’histoire littéraire et théâtrale, ce n’est finalement que l’un des avatars de la querelle des Anciens et des Modernes, qui dénigre les auteurs cherchant à renouveler la création théâtrale en bousculant les codes du théâtre classique.

En prenant en charge le devenir de l’œuvre du patriarche de Ferney, en s’engageant pour la transmission et la diffusion de ses écrits, Beaumarchais assume davantage de risques encore puisque Voltaire devient, en mourant, une affaire d’État. Qu’on se souvienne de l’enjeu que représentent, pour les dévots et les conservateurs, lors de son agonie, sa confession et sa rétractation. Pris de court par son retour aussi inattendu que triomphal à Paris en février 1778, le pouvoir royal s’est juré d’empêcher qu’à sa mort, Voltaire ne devienne un héros et un mythe3. Le projet éditorial avorté de Panckoucke se transforme rapidement, entre les mains de Beaumarchais, en un projet militant. Le rapport de force qui s’engage avec les autorités, royale et ecclésiastique, pour faire « imprimer ce cher Voltaire » va transformer le philosophe de Ferney en icône, en symbole. Beaumarchais subit alors des attaques d’une violence inouïe de la part de l’ensemble des institutions et des défenseurs de l’Ancien Régime, forçant le nouvel éditeur à inventer une stratégie inédite pour mener à bien le projet d’édition. Quelles pratiques d’écriture et de diffusion adopte-t-il précisément pour se défendre ? Nous avons choisi de nous intéresser à un corpus d’écrits publicitaires et polémiques mais aussi d’avis, d’avertissements, de lettres ouvertes, de démentis, bref à un réseau de textes de circonstance et d’action, liés à l’entreprise d’édition des œuvres complètes de Voltaire, pour laquelle Beaumarchais a fondé une Société littéraire typographique en 1779. Comment communique-t-il pour diffuser son projet éditorial, porté par des idéaux philosophiques ? Quelles sont les modalités de cette communication à visée immédiate, réactive et combattante ? Quels en sont les supports manuscrits et éditoriaux ? Comment répond-il aux nombreuses attaques provenant des antiphilosophes, qu’ils soient parlementaires, journalistes ou théologiens ? Les prises de parole et les ripostes s’inscrivent dans une logique d’équipe, une dynamique concertée, un processus en réseau qui nécessitent une forte contextualisation pour identifier les acteurs, les allusions, les événements auxquels renvoient ces textes, et pour situer ces écrits dans un champ plus vaste, qui est celui de la réception polémique de Voltaire à laquelle Beaumarchais associe désormais sa carrière d’homme de lettres et d’action. Entre exposé synthétique d’une idée, d’une situation ou d’un projet, écriture satirique, rhétorique judiciaire et verve comique, il s’agira de montrer comment Beaumarchais utilise toutes les ressources épistolaires, journalistiques et dramaturgiques dont il est le maître, avant de poser la question du statut de ces textes : peuvent-ils être considérés comme des libelles ?

Stratégies de communication

Dès les débuts de l’entreprise, fort de son expérience de polémiste, Beaumarchais médiatise son projet d’édition, en utilisant des supports de communication destinés au public. Au printemps 1779, il lance une campagne d’annonces dans le Journal de Paris et le Courier de l’Europe, avec ce premier appel au public au titre explicite : Aux Personnes qui ont des Ecrits particuliers, des Pieces fugitives ou des Lettres de M. de Voltaire4, invitant les particuliers à contribuer à la vaste collecte des lettres de l’écrivain de Ferney. Au sens premier du terme, le sens neutre tiré du mot liber, « livre », invite à considérer cet avis comme un libelle, c’est-à-dire un exposé, un bref mémoire présentant l’histoire d’un projet et de ses développements, avec une visée, qui est celle d’engager les lecteurs à contribuer au projet par la fourniture de documents destinés à établir le corpus épistolaire voltairien. Un second Avis paraîtra dans le même périodique le 7 juillet 1780 et sera également reproduit à la fin du Prospectus distribué en janvier 1781. La polémique s’invite dans ces avis, par l’évocation des critiques et par la justification fournie par le scripteur : « Les reproches que l’on fait aux Éditeurs de faire attendre ce Prospectus au Public ne sont point mérités », se défend Beaumarchais5. En soulignant l’enjeu éthique de cette publication, Beaumarchais fait bien autre chose que de la publicité. La publication de la correspondance de Voltaire, à elle-seule, est présentée comme une entreprise de réparation, qui doit honorer et respecter les vivants et les morts :

Loin de les joindre à celles de l’Auteur & de les publier dans l’édition qu’elle prépare, cette Société croit devoir offrir aux personnes qui ont déposé leurs sentimens dans le sein de M. de Voltaire, de leur rendre leurs lettres, afin qu’il n’en puisse être fait, dans aucun tems, un usage contraire à leur volonté6,

précise Beaumarchais dans l’un des avis destinés au public.

Ces premiers éléments de discours sur l’édition en préparation signalent les tensions qui traversent le champ de la communication entre les éditeurs, les souscripteurs et les critiques. Comme la partie émergée d’un iceberg, ces documents suggèrent l’existence d’un substrat épistolaire qui nous échappe en partie, et dont quelques bribes seulement ont pu nous parvenir. L’élaboration de ces premiers avis résulte en effet de lettres reçues de la part de souscripteurs mécontents, d’échos critiques publiés dans la presse, relayés dans les salons, mais aussi de lettres et de propos échangés au sein de l’équipe éditoriale pour décider de la stratégie de réponse. Empruntant à la fois les codes de la politesse des Lumières7 et ceux du pamphlet8, mêlant les registres aimables et belliqueux, cette sociabilité polémique, qui s’énonce dans ces écrits, trace un réseau complexe qui relie les acteurs de la production du livre au public des lecteurs. Robert Darnton a suggéré la complexité de ces relations qui structurent le champ éditorial par un schéma représentant le « circuit de communication du livre9 », rappelant que la circulation d’un livre commence bien avant que l’objet entame sa trajectoire matérielle. Les discours qui préludent à son apparition, qui façonnent sa réception constituent dès lors la genèse de l’histoire du livre. Le cas de l’édition de Kehl des œuvres complètes de Voltaire est exemplaire à cet égard, tant la diffusion du livre a été précédée par une intense circulation de libelles, de lettres, d’articles de presse : se présentant comme le « correspondant général » d’une « société de gens de lettres », Beaumarchais assume la responsabilité civile et commerciale de l’entreprise et gère la communication de façon centralisée, employant tour à tour les registres courtois et polémiques.

Parmi les réponses reçues, nous possédons la trace de celle d’un certain Desgranges, avocat au parlement de Paris, qui a adressé une lettre à Beaumarchais dès la parution de l’avis. Nous ne disposons à ce stade de nos recherches que de la réponse de Beaumarchais, datée du 1er juin, immédiate donc, dans laquelle s’expriment la hauteur de vue et la noblesse des ambitions de l’éditeur de Voltaire :

Votre lettre, M[onsieur], est une pierre de plus pour le monument du grand homme ; c’est surtout par les faits que vous cités qu’il a éternellement merité de tous les peuples ; je vous remercie de me l’avoir envoyée, mais ce n’est point à moi seulement, c’est à l’humanité entiere que vous rendés service10.

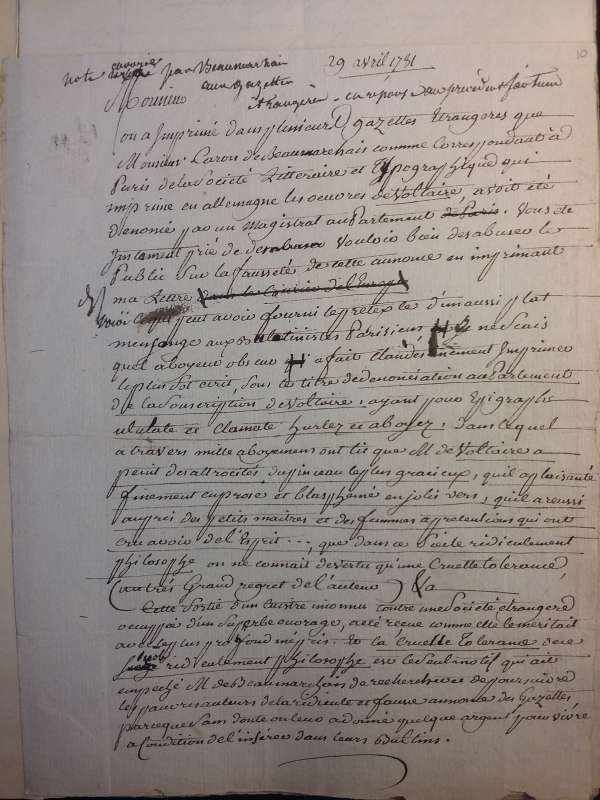

Développant sa stratégie de communication, Beaumarchais utilise les réponses reçues pour publier un nouvel avis. Le 3 juin, il adresse une lettre aux rédacteurs du journal, avec prière d’insérer (fig. 1) :

Nous sommes aussi touchés des encouragemens que cet avis nous procure que reconnaissans des envois qu’on nous a deja faits. Un des plus précieux pour nous parce qu’il ateste la bienfaisance et l’humanité de Mr de Voltaire, est le détail contenu dans les deux lettres ci jointes de Mr Desgranges avocat nous vous prions de les inserer successivement dans votre journal11.

Fig. 1. Beaumarchais, Aux Rédacteurs du Journal de Paris, 3 juin 1780.

Copie autographe portée sur le registre commercial de la Société littéraire typographique (Kehl, Allemagne).

Source/crédit : Bibliothèque historique de la ville de Paris, ms. FS-11-014, f. 216. Photo L. Gil.

Dans ce type d’écrit, la stratégie est d’enrôler les lecteurs, et même l’ensemble du public, dans le projet d’édition, de susciter l’adhésion aux valeurs portées par l’entreprise éditoriale, celles que représente la figure de Voltaire : bienfaisance et humanité. Cette image en construction est le socle de toute la communication de Beaumarchais, destinée à soutenir et à défendre son entreprise face à un public qu’il s’agit de convaincre et à des adversaires qu’il s’agit de désarmer.

L’identification de ce « M. Desgranges » n’est pas aisée, d’autant moins que les deux lettres dont il est question n’ont pas été publiées dans le journal : à ce jour, aucun correspondant voltairien de ce nom n’a pu être repéré. Une piste se dessine pourtant, puisque la lettre évoque une affaire judiciaire à laquelle Voltaire s’est intéressé : l’affaire Lerouge12. Le fameux Desgranges pourrait alors être l’auteur d’un volume intitulé Essais sur la défense des accusés, ou Essais sur le droit et le besoin d’être défendu quand on est accusé et sur le rétablissement d’un Conseil ou Défenseur après la Confrontation, d’abord publié en 1785 sans nom d’auteur, avec la seule mention anonyme « par M. …, Avocat en Parlement », et l’adresse, probablement fantaisiste, « À Boston, Et se trouve chez les marchands de nouveautés »13. L’auteur pourrait être Antoine Desgranges, entré dans la profession en 1764 et dont le nom figure sur le Tableau des avocats au parlement de Paris pour l’année 1770, l’année de l’affaire Lerouge. L’âge moyen d’entrée dans la profession étant vingt ans, on peut estimer sa naissance à 1744. Au moment de l’affaire, il s’agit donc d’un jeune juriste voltairien, qui a développé une pensée réformatrice14. Dans son ouvrage, l’affaire Lerouge, dans laquelle les frères Pera sont accusés, est mentionnée à titre d’exemple, à propos de la notion de « délit constant ». Sur un ton engagé, Desgranges dénonce ce qui constitue à ses yeux « le plus grand des malheurs » : être accusé d’un crime qui n’existe pas15.

En l’absence des lettres, on peut seulement supposer qu’elles devaient témoigner des informations dont il pouvait avoir connaissance, touchant au rôle joué par Voltaire dans l’affaire des frères Pera. La configuration de la communication épistolaire et de l’archive fait doublement de Beaumarchais le relais de la voix des autres : parce que les lettres de Desgranges ne nous sont pas parvenues, et parce que Beaumarchais reformule et condense le propos de Desgranges, dont on ne peut que deviner la teneur. Quoi qu’il en soit, à travers sa réponse, Beaumarchais se fait ici l’intermédiaire entre des contemporains capables de livrer un témoignage direct de l’action bienfaisante du grand homme, et l’ensemble des lecteurs et lectrices du journal. Éditer Voltaire, c’est alors effectuer un travail de mémoire, de transmission, c’est faire œuvre utile pour éclairer les peuples et leur donner les outils intellectuels de leur émancipation. Ces premiers écrits, à la frontière du libelle, apparaissent ici comme les vecteurs d’idées à propos de la littérature, leur servant d’escorte.

Contre-attaques

Le second temps de la diffusion de l’édition de Kehl et de la communication qui l’accompagne va exposer Beaumarchais à une série de réactions et d’attaques d’une extrême violence, qui s’articulent étroitement aux écrits médiatisant l’édition. À la fin du mois de janvier 1781, le prospectus de l’édition est diffusé. Rédigé par une « société de gens de lettres », il évoque pour destinataires le public des « gens de lettres » à qui ladite société offre cette nouvelle collection. Voltaire est mort sans avoir pu achever la révision de ses écrits. Pour Beaumarchais et Condorcet, il s’agit après sa mort et son enterrement clandestin dans l’abbaye de Sellières, de construire un monument au grand homme, dans un geste doté d’une triple signification : le projet éditorial se veut tout d’abord une réhabilitation de Voltaire, mais aussi un hommage de ses admirateurs et de ses disciples, et un acte de transmission.

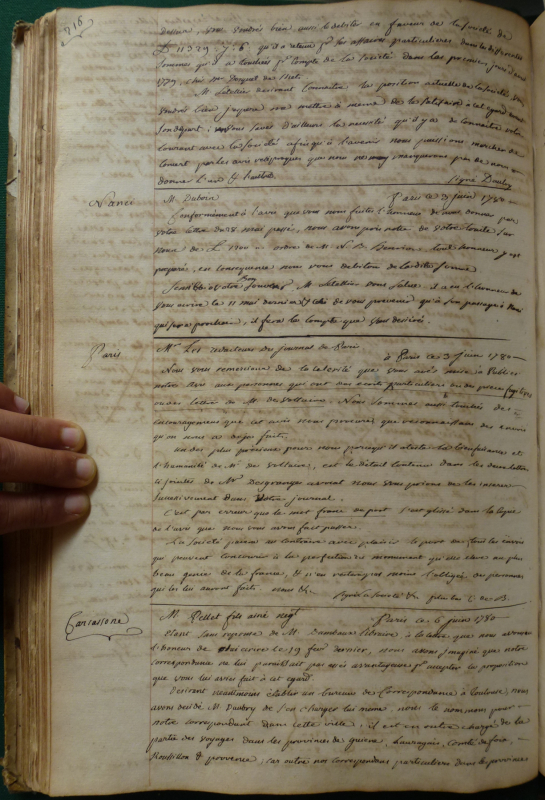

La riposte des antiphilosophes est immédiate et prend appui explicitement sur le texte du Prospectus. La campagne d’intimidation commence précisément dès la fin du mois de janvier 1781 dans un journal au positionnement nettement conservateur, ouvertement hostile aux Lumières. Le Journal dédié à Monsieur, frère du Roi, devenu, par un glissement grammatical discret et abusif, Journal de Monsieur, Frère du Roi, est un périodique de littérature aux jugements relativement binaires, qui oppose de façon manichéenne les Anciens et les Modernes16. La devise placée en épigraphe, tirée du Panégyrique du Consulat de Mallius Theodorus, de Claudien, annonce le ton polémique de cette revue : « … justique tenorem/ Flectere non odium cogit, non gratia suadet17 ». D’après les Mémoires secrets18, ce journal s’était attiré la réputation de « satirique effréné » et de « chien enragé »19. La notion d’extrait qui guide la ligne journalistique est toute relative, puisque seul le titre du Prospectus (fig. 2) est donné. Vient ensuite une diatribe de douze pages, dont l’incipit donne le ton :

C’est le triomphe complet de la folie sur la raison, de la licence sur les mœurs, de l’impiété sur la Religion, que nous annonce ce Prospectus emphatique. Le Paganisme, livré sans guide & sans flambeau à tous les égaremens, à tous les excès, n’a rien laissé à la postérité qu’on puisse comparer au monument honteux qu’une Philosophie audacieuse entreprend d’élever au milieu de nous […]20.

Ce pamphlet, d’une extrême violence, s’attaque aux écrits de Voltaire et à ses éditeurs, dénonce le « scandale, la honte et l’opprobre » suscités par ce projet éditorial, selon une rhétorique manichéenne qui oppose les arts glorieux de l’imprimerie et les auteurs illustres qui font la gloire des belles lettres françaises, à un auteur impie et débauché dont on s’apprête à donner une édition non seulement luxueuse mais complète. Les accusations portées contre les écrits de Voltaire sont multiples et s’énoncent grâce à plusieurs métaphores, dans un registre d’une grande violence. L’impiété est le premier chef d’accusation contre l’auteur21. Ce « poison subtil et contagieux » devait, selon l’auteur de l’article, périr avec son auteur :

Mais aujourd’hui tout le luxe, toutes les richesses de cet art précieux, chef-d’œuvre de l’esprit humain, & inventé pour en répandre les merveilles, vont être épuisées pour éterniser la mémoire des productions les plus scandaleuses, la honte & l’opprobre du siècle qui les a vues naître22.

Fig. 2. Journal de Monsieur, Frère du Roi. Par MM. Geoffroy & Royou, Knapen, 1781, page de titre et p. 342-343.

Source/crédit : GoogleBooks. University of Chigago.

Le pamphlet dialogue avec le Prospectus de façon dynamique et polémique à la fois :

Mais parmi ses Ouvrages, il en est beaucoup d’autres infiniment plus précieux aux disciples reconnoissans de ce maître chéri, & que cependant ils ont craint de voir rejettés avec indignation par une postérité sage & impartiale, comme on voit la mer qui ne voulant rien que de pur dans son sein, vomit sur le rivage tout ce qui pourroit la souiller23.

En effet, les italiques correspondent aux termes du Prospectus. C’est le cas à plusieurs endroits24. Les citations du Prospectus se doublent de citations des écrits de Voltaire, de discours critiques à son encontre, de commentaires de la presse favorable au projet et, plus généralement, aux philosophes25. L’ironie alterne avec la critique ouverte, désignant par exemple les « sublimes travaux » des philosophes devenus éditeurs, allusion qui recouvre, comme on le lit quelques lignes plus bas, l’ensemble de la « secte »26 des encyclopédistes. La métaphore de la forge désigne l’atelier encyclopédique, par un amalgame entre le projet de Diderot et de D’Alembert et cette édition. On voit ainsi se dessiner, par l’usage de ces citations, un réseau textuel qui lie ces différents écrits, de part et d’autre du champ littéraire qui oppose philosophes et antiphilosophes27. L’auteur de ce libelle méticuleux suggère, à l’inverse du projet d’édition intégrale de l’œuvre voltairienne, de donner une édition corrigée et expurgée des écrits de Voltaire : le message sera entendu et fera des émules. Charles Palissot de Montenoy entreprendra un tel projet, dont l’histoire reste à faire28.

Dans les semaines qui suivent cette première offensive menée par des journalistes réactionnaires, paraît le premier mandement épiscopal. Louis-Charles de Machault publie le « Mandement de Monseigneur l’Évêque d’Amiens, Au sujet de l’annonce publiée dans son Diocèse d’une Collection entière des œuvres du Sieur de Voltaire ». La parution de ce mandement, qui n’est rien d’autre qu’un libelle marqué de l’autorité épiscopale, tant le registre employé y est polémique, marque le début de ce que l’on peut appeler une « guerre sainte contre l’édition de Kehl »29. D’Alembert, réagissant à l’attaque, nous livre quelques précisions sur la violence symbolique que représente cette attaque pour les voltairiens :

Voilà un évêque d’Amiens, fanatique successeur de celui qui a demandé le supplice du chevalier de La Barre, voilà, dis-je, cet évêque d’Amiens, nommé Machault, fils de l’ancien contrôleur général des finances, qui vient de donner un mandement forcené contre l’édition qu’on prépare des œuvres de Voltaire,

annonce-t-il à son royal correspondant, Frédéric de Prusse30.

La lecture de ces documents permet de ressaisir la violence de l’opposition et son poids moral dans l’histoire des idées. Plus concrètement, elle éclaire le contexte idéologique dans lequel la souscription a eu lieu, ainsi que les réactions des éditeurs. La publication des écrits voltairiens suscite une levée de boucliers dans le camp des antiphilosophes et de la part des institutions d’Ancien Régime. Échos dans la presse, menaces, contre-ordres, revirements, l’annonce de ce projet éditorial bouleverse le champ culturel, politique et littéraire qui entre en ébullition. Les textes se répondent, se citent, dans un remarquable processus d’intertextualité polémique31.

Une partie de l’opinion publique, acquise à l’opposition antiphilosophique, relaie ces attaques. Des rumeurs calomnieuses circulent, incriminant Beaumarchais sur la base de scénarios tous plus fantaisistes les uns que les autres. Un article paru dans la presse, dont une minute manuscrite est conservée aux archives de Genève, va jusqu’à accuser Beaumarchais d’avoir sabordé lui-même son entreprise pour escroquer les souscripteurs. Le document, encore inédit, est intitulé « Traduction d’un article, Extrait du Journal intitulé Le Courier du Nord, en date du 1r [leçon incertaine] aoust 1785 » (fig. 3) :

Il paroit décidé que la Soc. Litt. Typ. De kehl, va discontinuer ses différentes éditions des Œuvres de Voltaire. Plusieurs raisons concourent à le faire croire, mais la plus vraisemblable et celle sur laquelle on s’accorde, est l’assurance que vient d’obtenir le célèbre Beaumarchais de rentrer dans les bonnes grâces de Sa Maj. Très Chrét. Ce rusé politique a, dit-on, profité de la circonstance pour afficher un désintéressement dont il n’y a pas d’exemple : quelques uns prétendent et cela paraît plus naturel qu’il a transigé avec les Evêques de France, qui aiment mieux sacrifier un million ou deux, que de voir leur secret dévoilé à la face de l’Europe. Quoi qu’il en soit, le nombre des ouvriers de Kehl diminue de jour en jour, et ils se portent du côté de Basle, ou ils trouveront de quoi s’occuper ; les éditeurs de la contrefaction viennent de trouver un secours de 200 (300) Mille florins, avec l’assurance d’une somme plus considérable. Je vous prie d’en faire part à vos correspondants, et de les désabuser une bonne fois sur les belles paroles de l’enjoleur Beaumarchais. Je suis curieux de scavoir comment il se tirera d’affaire avec ses souscripteurs32.

Le style de cette dépêche est hybride : l’usage de la 3e personne évoque d’abord l’article de journal, mais l’usage de la première personne par le journaliste, à la fin du texte, signale la dimension polémique de cette brève, dont nous ignorons la langue source. On peut néanmoins avancer quelques remarques. Les périphrases qui désignent Beaumarchais, comme « ce rusé politique » ou « l’enjôleur Beaumarchais » sont négatives. Le scripteur se réfugie derrière la rumeur, usant d’incises telles que « dit-on » ou de formulations impersonnelles telles que « quelques uns prétendent ». On dénonce dans cet entrefilet son opportunisme, son cynisme, sa duplicité. L’intention du journaliste est manifeste : « désabuser » les lecteurs trop confiants dans la bonne foi et l’honnêteté de Beaumarchais. Sur le fond, tout est mensonger dans ce propos qui relaye et amplifie des rumeurs déjà en circulation dans le champ médiatique, comme en témoigne, notamment, la correspondance interne à l’équipe. Beaumarchais n’a aucune intention, à l’été 1785, de cesser ses activités éditoriales. Les trente premiers volumes de l’édition viennent, au cours du premier semestre de l’an 1785, d’être livrés aux souscripteurs. Au printemps, plusieurs événements graves ont entravé les opérations. Beaumarchais subit en quelques semaines, de la part du pouvoir royal, une double censure : du 9 au 13 mars, l’auteur du Mariage de Figaro est emprisonné à Saint-Lazare et, le 3 juin, un Arrêt du Conseil d’État promulgue la suppression et l’interdiction de l’édition des Œuvres complètes de Voltaire. Bon an, mal an, Beaumarchais parvient à surmonter ces obstacles et à poursuivre l’impression des volumes restants, qui seront finalement livrés aux souscripteurs entre 1787 et 1790.

Fig. 3. « Traduction d’un article. Extrait du Journal intitulé Le Courier du Nord, en date du 1r [leçon incertaine] aoust 1785. »

Source/crédit : Bibliothèque de Genève, site Les Délices , AB III, f. 334. Photo L. Gil.

Conséquences et réactions

Les archives des éditeurs recèlent nombre de témoignages sur la réception de ces attaques. Sentiments et réactions s’expriment au fil de ces documents, relayant la violence des discours anti-voltairiens – essentiellement des textes issus des institutions parlementaires, universitaires ou épiscopales portant attaques et condamnations –, et évoquant les conséquences sur la diffusion de l’édition et les stratégies pour contourner la censure. Ce climat marque toute la période, faisant de la décennie nécessaire à l’aboutissement du projet une période de combat face à une opposition multiforme, à la fois théologique, parlementaire, monarchique, corporatiste. Beaumarchais prend acte de ces attaques et, pragmatique, il tente d’adapter ses stratégies d’éditeur. Écrivant à son contremaître Le Tellier, il dresse un premier constat au printemps 1781 :

La souscription languit : les discours, les propos, les cabales, les pamphlets, les mandemens des Evêques, toute la bande ennemie du bon sens et du bon goût est armée contre. Peut-etre serons-nous forcés de réduire à moitié le nombre de l’in 8o. C’est ce qu’il faudra déterminer avant de tirer les 1eres feuilles du 1er volume ; au risque de nous tromper et de faire une 2e composition si la chose reprenait faveur dans quelques mois. Nous croyons ce parti le plus prudent33.

La liste des écrits qui relèvent du champ polémique est révélatrice des enjeux politiques et philosophiques de ce projet éditorial : les antiphilosophes sont ainsi ligués pour faire front face à la diffusion des Lumières. Beaumarchais, en les associant, reconnaît leur pouvoir. Cette hostilité porte atteinte au projet éditorial. Une partie du public est sensible à ces accusations et la souscription pâtit des menaces proférées par les prélats et les journalistes à la manœuvre. Déraison et mauvais goût animent ces mauvais coucheurs. La violence de l’offensive contraste avec le calme de la réponse : Beaumarchais est un homme de lettres. Chez lui la raison prime l’émotion et c’est aussi en homme d’affaires avisé et prudent qu’il raisonne : « déterminer » et « croire », modalisés par l’adverbe « peut-être », mettent en valeur ce processus cognitif.

Beaumarchais ne se contente pas de commenter cette offensive34. Il y répond, engageant un combat de plume féroce. L’attaque du parlementaire Jean-Jacques Duval d’Éprémesnil, une Dénonciation au Parlement de la souscription pour les œuvres de Voltaire, publiée en mars 1781, est particulièrement violente. Le libelle s’ouvre sur une citation de la Bible qui donne le ton : « Ululate et clamate35 ». Voici les deux premiers paragraphes de cette diatribe :

Voilà, Messieurs, ce que crient à tous les hommes vertueux, la patrie, la religion, les mœurs. J’ose être aujourd’hui leur interprète, et dénoncer à toute la magistrature l’entreprise la plus révoltante. Si ses auteurs téméraires n’ont pas craint de soulever toute âme honnête ; s’ils ont pu se persuader que tout ne s’armerait pas contre cette entreprise, et qu’ils réussiraient dans leur projet, il faut qu’ils aient compté sur la dépravation la plus universelle ; qu’ils aient cru le corps entier de la nation si gangréné, les esprits si corrompus, les cœurs si flétris, qu’on pouvait maintenant tout oser, tout entreprendre, tout exécuter.

[…]

Ainsi on va rassembler en un seul corps tous ces membres épars, afin que tout le poison soit réuni, et que rien n’échappe à la contagion : pour que l’impiété y trouve des armes dans les traits lancés contre la religion ; le libertinage, des attraits dans les peintures les plus obscènes ; l’esprit d’indépendance, un appui dans les maximes les plus propres à soulever contre l’autorité36.

Les écrits de Voltaire, une « collection d’impiété, d’infamies, d’ordures », sont accusés d’être une manifestation de révolte et de subversion contre l’ordre social. Comparés à des « armes », à des « attaques », ils cherchent à « anéantir », à « renverser tout à la fois et culte, et mœurs, et société ». L’œuvre de Voltaire, la plus impie de tous les temps, contient « les maximes les plus obscènes, les peintures les plus sales, et tout ce que la lubricité la plus outrée a jamais imaginé de plus révoltant ». L’orateur revient sur l’histoire de la censure, déplorant son insuffisance, appelant à la répression des éditeurs : il faut « arrêter la communication d’une épidémie meurtrière ». Le texte, par sa violence verbale, constitue une démonstration de force, un cri de guerre destiné à engager l’affrontement avec les éditeurs, pour éliminer la « criminelle souscription ».

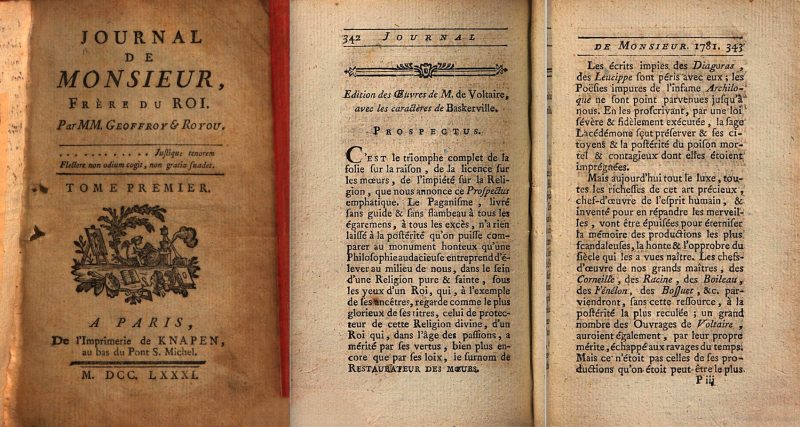

Beaumarchais apporte un démenti à cette dénonciation. On en trouve du moins le projet, daté du 29 avril, soit à peine deux mois plus tard, sous la forme d’un brouillon très raturé (fig. 4). Beaumarchais a élaboré une lettre ouverte destinée à être publiée dans la presse. Il y dénonce à son tour, sur un registre polémique, la fausseté des arguments invoqués par le parlementaire, dans un écrit qu’il qualifie de factum :

Monsieur,

On a imprimé dans plusieurs gazettes étrangères que Monsieur Caron de Beaumarchais comme correspondant à Paris de la Société Littéraire et Typographique qui imprime en Allemagne les œuvres de Voltaire, avait été dénoncé par un magistrat au parlement. Vous êtes justement prié de vouloir bien désabuser le public sur la fausseté de cette annonce en imprimant ma lettre.

Voici ce qui peut avoir fourni le prétexte d’un aussi plat mensonge aux bulletinistes parisiens. Je ne sais quel aboyeur obscur a fait clandestinement imprimer le plus sot écrit, sous le titre de Dénonciation au Parlement de la Souscription de Voltaire, ayant pour épigraphe Ululate et clamate hurlez et aboyez, dans lequel a travers mille aboyements on lit que M. de Voltaire a peint des atrocités du pinceau le plus gracieux, qu’il a plaisanté finement en prose et blasphémé en jolis vers, qu’il a réussi auprès des petits maîtres et des femmes à prétentions qui ont cru avoir de l’esprit…, que dans ce siècle ridiculement philosophe on ne connaît de vertu que de cruelle tolérance (au très grand regret de l’auteur).

Cette sortie d’un cuistre inconnu contre une société étrangère occupée d’un superbe ouvrage a été reçue comme elle le méritait avec le plus profond mépris. Et la cruelle tolérance de ce siècle ridiculement philosophe est le seul motif qui ait empêché M. de Beaumarchais de rechercher et de poursuivre les pauvres auteurs de la ridicule et fausse annonce des gazettes parce que sans doute on leur a donné quelque argent pour vivre à condition de l’insérer dans leurs bultins37.

Selon le Dictionnaire de l’Académie française, éd. 1762, le mot factum désigne l’« Exposition du fait d’un procès, & des raisons d’une des Parties ». L’exposé neutre des faits vire rapidement au libelle : l’adversaire est désigné par les mots « cuistre inconnu », l’usage du pluriel permet de décrédibiliser la parole des « pauvres auteurs » de cet écrit. Beaumarchais joue sur la métaphore canine engagée par la citation biblique et animalise son adversaire, par la périphrase « aboyeur obscur », reprise par les « aboyements ». La métaphore filée évoque des cris sauvages. Beaumarchais modalise son propos avec ironie, introduisant une distance grâce à la locution « sans doute » ; il répond aux accusations par des menaces de poursuites judiciaires, utilisant un lexique juridique, avec les termes de « motif », et les verbes « rechercher » et « poursuivre ». Ce faisant, Beaumarchais retourne contre leurs auteurs la violence de l’attaque, ainsi que la métaphore animale. En faisant le choix, volontaire, de ne pas nommer son adversaire, en l’englobant dans un pluriel stratégique, Beaumarchais assigne une place au parlementaire, celle d’un élément d’une meute. Anonymisation et pluralisation font de ce projet de réponse publique un manifeste contre les antiphilosophes qui osent donner de la voix pour faire interdire l’auteur illustre qui incarne aux yeux de ses admirateurs les Lumières, le progrès, la modernité et le bon goût. Ces procédés ne sont pas sans rappeler les usages voltairiens des métaphores entomologiques appliquées au champ polémique, tels qu’ils s’expriment, notamment, dans sa correspondance38.

Dans la correspondance interne à l’équipe de Beaumarchais, les échos de ces polémiques ponctuent les dix années de labeur nécessaires à l’impression des soixante-dix volumes de la collection des œuvres complètes de Voltaire. La métaphore des aboiements, pour ne retenir que celle-ci, affleure dans cette archive. Elle s’étend à l’ensemble des opposants de Beaumarchais : « Ah, que cette affaire me coûte de chagrins et de dégoûts ! Combattre un million d’ennemis, être déchiré par tous les rivaux et les voleurs […] Toute la canaille librairienne et contrefactrice pour aboyeurs et adversaires », note-t-il désabusé dans une lettre adressée à son contremaître à l’été 178139. Decroix, depuis Lille, relève également : « L’avis au public est très necessaire pour remplir la souscription, et faire taire les aboyeurs40. » L’opposition déclenchée par le projet éditorial rejoint les critiques contre le dramaturge, englobant toute la figure de Beaumarchais. Nicolas Ruault, l’un de ses plus proches collaborateurs, s’interroge sur ce déchaînement de violence :

Les libelles pleuvent à force depuis trois semaines sur l’auteur de Figaro et de Tarare. C’est une rage qui n’a point d’exemples, et qui gagne de la canaille littéraire jusqu’au beau monde. Qu’a-t-il donc fait pour faire aboyer contre lui tous les chiens du parnasse41 ?

Fig. 4. Beaumarchais, brouillon autographe d’une Note envoyée par Beaumarchais aux gazettes étrangères en réponse au précédent factum, 29 avril 1781.

Source/crédit : Bibliothèque de Genève, site Les Délices, AB III, f. 335. Photo L. Gil.

*

Ce bref parcours aura eu du moins, espérons-le, le mérite de rappeler que, pour étudier les libelles d’Ancien Régime, il faut bien se garder contre la tentation d’enfermer les objets imprimés dans des classifications préalables trop contraignantes. Isoler, dans le cas de Beaumarchais, les écrits de circonstance du reste de son œuvre, est contre-productif. À la veille de la Révolution, il a compris que la presse est le meilleur support pour communiquer avec un public élargi, même si la censure constitue encore une barrière. De même, il faut nuancer les classifications tranchées entre libelles diffamatoires, écrits injurieux, pamphlets, factums, diatribes. Dans ses mémoires judiciaires, dans les préfaces de ses pièces de théâtre comme dans sa correspondance ou les lettres ouvertes et avis qu’il publie dans la presse, Beaumarchais, qui possède le sens de la communication publique, joue des codes juridiques, théâtraux, épistolaires et journalistiques pour mettre en scène ses entreprises littéraires, ses idéaux philosophiques et ses valeurs politiques. Ses libelles sont davantage des réponses à des attaques qu’une arme offensive. La transmission des écrits de Voltaire, hautement controversée, nécessite un champion, pour répondre aux attaques personnelles et collectives lancées par les adversaires du philosophe.

Dans ce combat pour la liberté de pensée, pour la liberté de circulation des livres et des idées, Beaumarchais, comme nombre de ses contemporains, a bien identifié la place qu’occupent les libelles dans la culture écrite de son temps. Il le rappelle dans la préface du Mariage de Figaro : « Ce qui multiplie les libelles est la faiblesse de les craindre ; ce qui fait vendre les sottises est la sottise de les défendre42. » Ce propos fait écho à la fameuse réplique de Figaro, à la scène 3 de l’acte v : « Il n’y a que les petits hommes qui craignent les petits écrits ». Ce n’est là, finalement, que la reformulation du constat formulé par Jaucourt dans l’Encyclopédie, finalement très optimiste :

Les libelles sont encore moins redoutables, par rapport aux opinions spéculatives. La vérité a un ascendant si victorieux sur l’erreur ! elle n’a qu’à se montrer pour s’attirer l’estime & l’admiration. Nous la voyons tous les jours briser les chaînes de la fraude & de la tyrannie, ou percer au-travers des nuages de la superstition & de l’ignorance. Que ne produiroit-elle point si l’on ouvroit toutes les barrieres qu’on oppose à ses pas43 !

Ce point de vue est un manifeste pour les Lumières : selon Jaucourt, qui hiérarchise les types d’écrits en fonction de leur performativité, la raison qui fonde les « opinions spéculatives » est supérieure aux opinions passionnées, désordonnées et démesurées, qui font les polémiques. Beaumarchais se situe par ses écrits de circonstance, à la frontière entre ces différents registres. Finalement, à la question posée en ouverture : « Beaumarchais libelliste ? », il faut je crois, répondre : « Beaumarchais écrivain ! », non pas seulement l’auteur d’une œuvre littéraire, mais praticien, pratiquant l’écriture comme une forme d’action, de rapport au monde, l’appellation de libelle recouvrant sous sa plume tous les usages d’une écriture en lien avec le réel.

![Fig. 3. « Traduction d’un article. Extrait du Journal intitulé Le Courier du Nord, en date du 1r [leçon incertaine] aoust 1785. »](docannexe/image/620/img-3-small800.jpg)