Introduction

Dans une lettre du 14 novembre 1966, Léonie Villard m’annonçait1 l’envoi de La Muraille bleue2, roman inédit, dans l’espoir que ma mère, son ancienne étudiante, Marie-Thérèse Jones-Davies, ou moi‑même, réussirions à le faire publier. À l’époque, cela n’est malheureusement pas possible. Léonie Villard écrit « qu’une préface bourrée de documents authentiques » suivra un peu plus tard l’envoi du MS, puisque l’ayant égarée elle doit la récrire. La préface de huit pages dactylographiées, dûment envoyée, permet de situer La Muraille bleue dans un contexte historique. On apprend que cette histoire est sans doute vraie.

Les sources

Léonie Villard se réfère à deux sources : la 67e nouvelle de la 7e journée de L’Heptaméron de Marguerite de Navarre (1492‑1549) sœur de François Ier, dans l’édition posthume 1558 (Mathieu-Castellani 1999), et la Cosmographie universelle (1575) d’André Thevet (1516‑1590). Dans ces deux sources du xvie siècle, on retrouve l’histoire d’une femme victime d’exil et de solitude au cours d’une expédition vers le Canada. Léonie Villard faisait ainsi figure de précurseur en redonnant vie à l’histoire de Marguerite, nom donné par Thevet à l’héroïne, la reine de Navarre la laissant anonyme. Dès 1972, soit deux ans après la mort de Léonie, cette histoire devait inspirer un grand nombre de chercheurs, seiziémistes, spécialistes des découvertes transatlantiques (Stabler 1972 ; Bideaux 2009). Elle‑même n’avait pu consulter que des ouvrages antérieurs à 1970, ceux par exemple de Charles de La Roncière (1932) et de Charles-André Julien (1948) (Lestringant 2008, 107, n. 29). Dès 1974, la canadienne Anne Hébert écrivait une pièce sur l’exilée, L’île de la Demoiselle (Hébert 1990 ; La Charité 2015). Les travaux de l’historien Frank Lestringant, spécialiste d’André Thevet ont donné une grande publicité à l’histoire de l’héroïne (Lestringant 1991, 183‑196 ; 2008, 99‑125). Ils inspirent aussi le roman de Jean-Christophe Rufin, Rouge Brésil (Rufin 2001) sur l’expédition de Villegagnon cité par Montaigne dans « Les cannibales ». Thevet en est l’un des personnages.

Ce sont des récits de solitude et d’exil. Dans ses Profils américains vingt ans avant l’écriture de La Muraille bleue, Léonie Villard s’attachait déjà à décrire les destins héroïques de femmes qui avaient façonné le début de l’histoire des États‑Unis au xviie siècle. Ce travail est une histoire féminine des États‑Unis jusqu’au droit de vote accordé aux femmes en 1920 (Villard 1946). Souvent solitaires et souffrant de ce qu’elles considéraient comme un exil puisqu’elles devaient quitter l’Angleterre de leur enfance, elles ne pouvaient que fasciner celle qui, dans la solitude d’Oussiat, petit village de l’Ain, son refuge pendant les années de guerre, avait souffert de terribles privations et y était restée seule après la mort de son frère en 1942.

Léonie ne pouvait donc que s’identifier à l’héroïne de Marguerite de Navarre, connue pour sa défense des femmes. Son roman narre en effet l’histoire édifiante d’une femme anonyme faisant partie de l’expédition commanditée par François Ier vers « l’île de Canada » en 1542 pour faire « villes et chateaulx » dans le pays découvert par Jacques Cartier en 1534. Par amour pour son mari condamné à mort pour trahison par le capitaine Roberval, elle réussit par ses supplications à faire commuer sa peine à l’exil dans une île déserte, infestée de bêtes sauvages, et même de « lyons ». Elle partage l’exil avec lui et lorsque son mari meurt, elle reste seule, confortée par le Nouveau testament, jusqu’à ce qu’elle soit finalement sauvée par sa foi en Dieu et récupérée par un bateau providentiel qui passait par là.

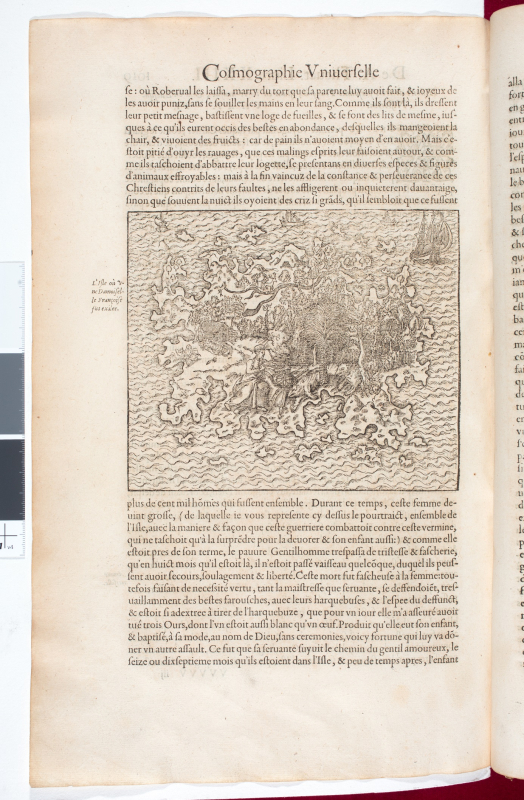

André Thevet, cosmographe des Valois, cordelier, voyageur, relate cette histoire du point de vue de Roberval dont il semble flatté d’être le familier. Il le décrit comme « accort et sage » et justifie le sort qu’il réserve à sa cousine Marguerite, punie pour avoir succombé aux avances d’un gentilhomme de l’équipage. Thevet blâme son « amour très folle » (Thevet 1575, 1019 ro) : elle et son amant ne pouvaient être « maîtres de leurs affections et se caressaient plus que devant ». C’est donc par dévergondage et non par amour conjugal héroïque que Marguerite est débarquée avec sa servante Damienne « fort accorte maquerelle » sur la terrifiante île des Démons peuplée de tous les Démons qui s’y seraient réfugiés à l’arrivée des Chrétiens. Elle y est rejointe par le fidèle gentilhomme dont elle aura un enfant. Après la mort du gentilhomme, puis de son enfant puis de Damienne, terrifiée par « le tintamarre des démons », elle reste seule à se battre avec une arquebuse contre des ours dont l’un était « blanc comme une coquille d’œuf ». Léonie Villard reprend cette image (IV, iii, p. 168) — ainsi que celle contre les esprits malins (fig. 1)3.

Figure 1. – Cosmographie universelle.

« L’île où une demoiselle française fut exilée », extrait de A. Thevet, Cosmographie universelle, t. II, 1575, illustration fol. 1019 vo.

Bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris, cote FOL G24 INV 46 RES. Cliché N. Boutros.

Thevet prétend avoir entendu ce récit de la bouche même de Marguerite lorsque celle-ci est sauvée au bout de deux ans et cinq mois par un bateau de pêcheurs. Il l’appelle alors Marguerite de Nautron du nom de la ville de Picardie où il l’a rencontrée. Il fait de ce récit la preuve que la foi chrétienne peut mettre en fuite les démons — lui‑même étant un adepte de la chasse aux sorcières. Thevet explique la cruauté de Roberval simplement parce que ce dernier craignait Dieu et « crev[ait] de despit » « d’être chef d’un tel équipage ». Comme l’explique Lestringant le texte devient une « cosmographie infernale » à l’époque du regain de la démonologie et alors que Thevet encourageait la répression des sorcières. Marguerite est donc victime de « malings esprits… se présentant en diverses espèces et figures d’animaux effroyables » (Lestringant 2008, 110‑111). Seule la pénitence viendra à bout de cette possession diabolique et aboutira à sa rédemption. Mais en dépit ses origines aristocratiques, elle se retrouve pauvre et isolée à son retour. Anne Hebert, qui reprend la trame de ces sources en 1990, fait de Roberval un puritain calviniste et de Marguerite une victime de la folie qui est tentée d’avorter de son enfant.

Ni conte édifiant, ni récit de voyage

Voici comment Léonie Villard conclut sa préface :

En lisant dans la Cosmographie le récit fait à Thevet en 1560 j’ai accepté le jeune gentilhomme, la demoiselle et la fidèle Damienne et je les ai placés dans des circonstances sinon vraies, mais vraisemblables. Que Marguerite ait retrouvé son rang et ses biens, qu’elle ait refait sa vie, c’est parce que j’en suis persuadée moi‑même que je l’ai écrit sous forme de roman. (Villard 1966, 8)

Léonie Villard romancière est persuadée que Marguerite a refait sa vie parce qu’elle‑même, maintes fois a su refaire sa vie, après l’épreuve de la poliomyélite, et surtout de la guerre. Que fait alors Léonie Villard de ces récits ?

Léonie Villard veut réhabiliter Marguerite, n’accepte pas les insinuations désobligeantes de Thevet, ni l’abstraction édifiante du conte. Elle sera l’avocate de cette femme et pour ce faire choisit la forme du roman qui, à la différence du conte et du « travellers’ tale » peu fiables, est un moyen de réfléchir à la vérité et son exigence sera ce vieil idéal du roman classique, la vraisemblance. Lestringant a en effet montré à quel point le cosmographe cherchait plus à se valoriser qu’à témoigner de faits véridiques (Lestringant 1991 et 2008).

C’est sous la forme d’une biographie datée qu’elle redonne une histoire vraisemblable à l’héroïne anonyme du conte édifiant et à la femme vilipendée du récit de voyage. Parce que c’est un roman, il faut expliquer en termes vraisemblables comment cette jeune aristocrate a pu survivre seule dans une île infestée de bêtes sauvages : c’est pourquoi un long chapitre de la première partie décrit les préparatifs matériels de l’expédition, comment son père prépare sa fille à apprivoiser le hasard, allumer et entretenir le feu, comment abattre un arbre (I, iv, p. 35) comment chasser et pêcher. On se souvient que pendant la guerre, Léonie et son frère ont souffert de malnutrition et ont dû déployer des stratagèmes infinis pour se nourrir. Le 16 août 1942 (Villard 2024, 113) par exemple, elle fait sécher des haricots et des carottes au soleil pour pouvoir les conserver et pendant toute l’Occupation ils manquent cruellement des denrées de base (Villard 2024, 15 novembre 1940, 42‑43). De même, dans son roman Marguerite doit égoutter l’eau de mer pour récupérer le sel. Et dans une lettre4 datée du 2 janvier 1957, Léonie Villard remercie ma mère de lui avoir envoyé du thé d’Angleterre car même lorsque la guerre fut terminée, elle en gardait une grosse réserve au cas où.

Cette biographie est aussi une biographie spirituelle de Léonie Villard. Marguerite commence à écrire son histoire le 17 août 1572, en pleine guerre de religions, précisément une semaine avant le massacre de la Saint Barthélemy — le 24 août, sous Charles IX, sans toutefois en faire de mention explicite. Le contexte est menaçant. Il s’agit d’un roman d’aventure mais l’aventure est ici l’aventure de la solitude car « la solitude est aussi une aventure » (IV, ii, p. 149). Le roman cherche du sens : dans The Sense of an Ending, Frank Kermode décrit comment certains textes, comme celui de Shakespeare, se sont forgés à l’aune d’un monde apocalyptique et comment la fiction crée du sens dans une histoire qui a du mal à en trouver (Kermode 1967). Dans un monde apocalyptique Léonie Villard cherche un sens qu’elle trouve dans l’écriture d’une fiction historique.

C’est le sens du mal qu’elle cherche à comprendre dans ce personnage de Roberval qui par une cruauté inouïe débarque sa cousine sur l’île des Démons — véritable condamnation à mort. Léonie Villard questionne les raisons de cette haine. Marguerite et François de Verlemont se sont fiancés secrètement sur le bateau mais ne prévoient de se confier au capitaine que plus tard, lorsqu’ils arriveront sur la terre ferme. Des mauvaises langues dénoncent le couple. Ce n’est pourtant pas la jalousie qui explique la fureur du capitaine bien que ce soit l’hypothèse retenue par Anne Hébert dans L’île de la Demoiselle, où elle fait de Roberval un puritain hypocrite amoureux de Marguerite. Léonie recherche une autre raison et opte pour le sentiment d’humiliation : le capitaine a perdu son autorité sur le navire car Jacques Cartier, dont il est pourtant le supérieur, a abandonné l’expédition et est retourné en France sans le prévenir. Il s’agit d’une fuite (II, ii, p. 57) que Roberval vit comme une trahison. La question est posée tout au long du roman mais il faut attendre les dernières lignes pour lire la réponse de Marguerite : « Je sais seulement pourquoi il avait toujours continué à me haïr, quand par la grâce de Dieu, je fus enfin délivrée de ma captivité dans l’île. Je le sais, c’est parce qu’il m’avait fait trop de mal » (IV, iv, p. 185). Dans son Panorama du théâtre américain (1915‑1962), Léonie Villard citait Freud qui expliquait que la source du mal est la culpabilité (Villard 1964, 33).

Structure du roman : des tours d’écrou

Dans le Carnet de guerre on peut trouver la clé de la structure de ce roman. À la date du 4 décembre 1940, Léonie parle d’un « nouveau tour de vis… effectué de la main du régime allemand de Vichy » (Villard 2024, 4 décembre 1940, 46). En quatre parties, l’histoire de Marguerite est le récit d’une graduelle descente en enfer jusqu’au paroxysme de solitude et de désespoir. De même, Léonie à Oussiat à la date du 12 décembre 1942 voit son frère mourir de malnutrition et se retrouvera complètement seule : « Mon frère, dont la santé n’avait fait que décliner depuis des mois, est mort paisiblement le 5 décembre […] Je suis désormais toute seule » (Villard 2024, 12 décembre 1942, 138). Dès la première partie, Marguerite passe de l’incertitude à l’acceptation, mais alors que sa situation s’améliore, son père meurt accidentellement (I, iv, p. 39) : premier tour d’écrou vers la solitude. Au moment où elle entrevoit le bonheur dans une relation amoureuse, elle est brutalement débarquée sur l’île des Démons : un deuxième tour d’écrou. Une fois sur l’île des Démons à partir de la troisième partie, Marguerite garde espoir tant que son amour partagé avec François de Verlemont la soutient, malgré l’inéluctable muraille bleue qui les encercle (III, iii, p. 96) : « le même horizon dénué de vie, implacablement bleu » (III, iii, p. 105). Mais son amant devenu son mari meurt aussi de malnutrition (troisième tour d’écrou) et au début de la quatrième partie du roman leur enfant décède (IV, i, p. 136) (quatrième tour d’écrou) suivi de Damienne, la fidèle servante (IV, i, p. 146). Marguerite est désormais seule alors que s’annonce le deuxième hiver sur « l’âpre chemin de l’entière solitude » (IV, ii, p. 154). La peur de la folie la guette alors, ainsi que le doute sur l’existence de Dieu (IV, ii, p. 16). Le romans se termine par son sauvetage qui aurait tout aussi bien ne pas avoir lieu.

Ainsi, de tour d’écrou en tour d’écrou, le roman se referme sur lui‑même dans son projet rédempteur et c’est grâce à l’éducation dont Marguerite avait bénéficié dans son enfance et de la prudence dont son père avait fait preuve en lui apprenant à ne pas dépendre des serviteurs mais à acquérir une autonomie, que l’aristocrate ne devient pas une sauvageonne. Dans les derniers moments d’un total isolement, ayant cassé son peigne, dernier symbole du monde civilisé (IV, iii, p. 171). Elle en fabrique un autre, dérisoire outil non de vanité féminine mais de respect de soi. Et lorsqu’elle sent la menace d’un désespoir qui confine à la folie, elle se rappelle les épigrammes de Marot appris par cœur (IV, ii p. 159). Or c’est le jeune Saint Savornien avec qui elle se remarie plus tard, qui en avait rapporté une copie de la cour (I, i, p. 9). Pas de tour d’écrou désormais, mais un revirement complet lorsque la paix revient enfin et que sa vie retrouve un sens.

Hasard, libre arbitre, Providence

La Muraille bleue est beaucoup plus qu’une simple robinsonnade. Parce qu’elle vivait à l’époque de la Réforme, lorsque le débat sur le libre arbitre battait son plein, entre Luther et Erasme, Marguerite oppose au destin tragique et à l’idée de prédestination, la liberté de sa volonté, entre désespoir et espérance, malgré la menace de la folie et de la mort de plus en plus certaine. Parce qu’elle a travaillé sur le sujet de l’implantation puritaine aux États‑Unis, Léonie Villard connaît ces débats et a eu l’occasion d’imaginer les destinées de femmes pionnières et courageuses. C’est donc l’expérience existentielle qui est le sujet du roman de Léonie Villard : entre lucidité de la finitude et goût de la vie et de ses possibilités. La question fondamentale est bien celle de la liberté : sommes‑nous libres ou est‑ce que le hasard gouverne nos vies entièrement ? Au fil du journal de guerre (Villard 2024), c’est bien la liberté qui l’emporte sauf le 5 juin 1941 où Léonie Villard écrit : « le désespoir ou plus exactement le découragement m’a empêchée d’écrire ces derniers mois » (Villard 2024, 5 juin 1941, 61). Pourtant, dans cette période, Léonie Villard transforme le désespoir en découragement. Elle avait placé tout son espoir en de Gaulle qui « a restauré l’estime que nous avions de nous‑mêmes et nous a inspiré la résolution de persévérer, d’espérer, même sous le joug des Allemands, en attendant le jour de la libération » (Villard 2024, 14 septembre 1944, 275). Comme l’héroïne de Marguerite de Navarre qui cherchait sa force dans le Nouveau Testament qu’elle avait toujours avec elle, Marguerite met en œuvre tous les secours des vertus théologales et cardinales apprises de la civilisation chrétienne qui informent la littérature classique qui la soutient.

L’exil sur l’île des Démons qui dure, comme chez Thevet, deux ans et cinq mois, la confronte au « tourment perpétuel d’un exil qui faisait dépendre nos vies de cet imprévisible hasard » (III, iii, p. 97). Contre « l’attente fiévreuse » d’un « caprice favorable du destin » elle tente un courageux volontarisme mais elle sait que la volonté trompeuse peut « inventer les assurances que le sort me refusait » (III, iv, p. 131). Quand, dans les premiers élans de son amour pour François de Verlemont, plus lucide sur la situation qu’elle, elle cherche à le réconforter « dans l’ivresse de [nos] premières joies amoureuses » (III, ii, p. 96), elle sait qu’elle était « dans le vouloir égoïste et vain en nourrissant une si illusoire assurance » (III, iv, p. 98). Elle se méfie de sa volonté car elle se souvient de la décision qu’elle avait prise en acceptant l’offre de Roberval de partir dans cette expédition et qui va « la conduire au plus effroyable malheur » (I, ii, p. 26). Elle récidive lorsque devant la tragédie de la mort de son père, elle accepte quand même de partir : « il fallait donc une seconde fois que mon destin fut scellé par mon propre vouloir » (I, iv, p. 42), décision qui n’a pour motivation que de se « libérer du fardeau de solitude et de chagrin » (I, iv, p. 43) mais qui l’amène à connaître une solitude encore bien plus effroyable.

Devant la terreur de ne dépendre plus que du hasard du passage peu probable d’un bateau, elle se sent impuissante malgré sa volonté de survivre. Elle décrit la peur comme un oiseau de proie qui fond sur elle et la tient dans ses serres implacables (IV, ii, p. 159). Elle vit désormais un rêve éveillé, une « hallucination continue » qui ne lui rappelle plus son passé douloureux, mais fait surgir des « fantômes nouveaux » (IV, ii, p. 157). Toutefois ce ne sont pas les « efformidables visions qui tentaient d’abattre la logette » chez Thevet. Léonie sécularise les démons du cosmographe superstitieux. Elle nomme ces fantômes « la solitude, la peur, et l’approche du désespoir » (IV, ii, p. 158) — des sentiments bien humains qui vont jusqu’à la faire douter du pouvoir de la prière (IV, ii, p. 160), et souhaiter mourir. Ce sont trois ours qui vont exorciser ces fantômes en attaquant sa hutte. Dans cet ultime combat avec le réel où elle se sent vivante, tout comme dans le silence qui suit le combat, elle reconnaît celui d’un « calme bienfaisant, protecteur » : elle « mâchait avec délices dans sa bouche sèche la forte et vivifiante saveur de la victoire » (IV, iii, p. 168). Elle peut à nouveau opposer aux fantômes une « confiance apaisante en la bonté de la Providence » (III, iii, p. 98). Mais ce n’est pas une religiosité naïve. On lit dans son Panorama du théâtre américain, une remarque qui permet de comprendre la relation de Léonie à la religion : « dans le théâtre américain, l’aspiration métaphysique, la certitude de l’existence de Dieu, n’y sont pas évoqués avec la simplicité, la ferveur, la vérité qui nous émeuvent en Europe dans des pièces où la foi est le levier de l’action et le baume de l’âme » (Villard 1964, 14).

Toujours, la rescapée de la guerre raconte l’exil et la solitude. L’histoire de la première poétesse américaine Anne Bradsheet dans les Profils américains, qu’elle écrit vingt ans avant La Muraille bleue, semble annoncer celle de Marguerite. Anne considère en effet comme un exil son séjour dans la colonie du Massachusetts, où les premiers puritains anglais sont venus s’installer : « exil qu’elle n’avait accepté que par obéissance — elle nous le dit en quelques mots brefs et poignants sous lesquels on devine la longue lutte qu’elle soutint avant d’atteindre la résignation à l’inévitable » (Villard 1946, 61‑81 : 70).

Raison et sentiment

La Muraille bleue est une analyse du sentiment amoureux. Léonie Villard se pose en effet la même question que la reine de Navarre où, dans le devis qui suit le conte, il est rappelé par le cynique Saffredent que Saint Paul, réputé mysogine, « ne parle poinct que les femmes aient mis les mains à l’ouvrage de Dieu » mais Parlamente ajoute : « si vous avez lu sainct Pol jusques au bout, vous trouverez qu’il se recommande aux dames qui ont beaucoup labouré avecq luy en l’Évangile » (Épitre aux Philippiens 4.3). Mais ce n’est pas seulement l’aspect féministe du conte qui a dû fasciner Léonie Villard, mais aussi l’argument suivant dans le devis, apporté par Nomerfide qui met en garde que « trop d’amour trompe et luy et vous car partout il y a le moien ; et par faute d’estre bien entendu, souvent engendre hayne par amour ». Le conte suivant tente de démontrer les méfaits d’un excès d’amour. Le roman de Léonie Villard est une tentative de décrire sa propre conception de ce qu’est ou ce que devrait être l’amour (Mathieu-Castellani 1999, 648‑649).

L’amour aussi est le fruit du hasard. Marguerite admet en effet qu’elle et François sont « encore étourdis et comme enivrés par la bienheureuse révélation qu’un hasard nous avait apporté » (I, v, p. 46) La rencontre avec François de Verlemont a toutes les caractéristiques de l’amour romantique. Thevet y voyait un dévergondage et le secret des débuts de cet amour comme une faute punissable par l’exil. Mais dans La Muraille bleue, l’amour est innocent, comme pour exorciser les démons du puritanisme : « J’avais l’expérience de l’affection et de la tendresse mais j’étais restée ignorante de ma propre ardeur jusqu’au moment où les lèvres, l’étreinte des bras de celui que j’aimais me révélèrent l’amoureuse qui était en moi » (II, iii, p. 64). Dans le chapitre 5 de la première partie, Marguerite avait décrit ce coup de foudre : « J’entendais à peine ses paroles, écoutant s’apaiser peu à peu dans tout mon être l’onde fulgurante soulevée dans mon sang et se dissiper le frisson terrible et délicieux qui soudain m’avait envahie » (I, v, p. 46). Dans la biographie d’Anne Bradsheet, on lit que « l’attachement conjugal » d’Anne et de son mari « est plein d’une ardeur qu’on est accoutumé de trouver dans des sentiments illégitimes » (Villard 1946, 69). Cette « ardeur » suspecte, « ce frisson terrible et délicieux » (I, v, p. 45) créent chez la jeune fille une culpabilité qui suscite la cruauté de Roberval et s’explique par la situation historique d’une femme qui devait rendre compte de sa vie amoureuse aux hommes dont elle dépendait. Craignant d’interpréter la longue absence de Verlemont comme un jugement sur son manque de pudeur elle écrit : « Monsieur de Verlemont s’éloignait-il de moi qui loin de refuser un baiser, lui avait rendu les siens avec une ferveur égale ? Quelque chose qu’il jugeait malséant de la part d’une demoiselle ? » (II, iv, p. 67)

Entre pudeur et sensualité il faut trouver la via media ou comme le disait Nomerfide « le moien », rappel de la sagesse socratique. Même si ce coup de foudre aboutit à un mariage dont Damienne est témoin, il reste le fruit du hasard et en tant que tel contient une certaine faiblesse tragique, comme celui de Roméo et de Juliette. Il ne permet pas à Verlemont de survivre comme s’il était entaché d’un désespoir.

Cette expédition est le fruit du désir de fuir la solitude après la mort de son père. Maintenant qu’elle a exorcisé cette solitude et n’est plus victime du hasard, elle peut envisager un amour pacifié avec le fils du comte et de la comtesse Saint Savornien. Marguerite ne partage pas le sort de l’héroïne de Marguerite de Navarre qui finit simple gouvernante des filles des dames de l’aristocratie, émues par la « fidélité et persévérance de ceste femme » car Léonie Villard souhaite une fin heureuse à cette traversée des enfers. Au nom de la vraisemblance, Léonie Villard récuse aussi le sort de Marguerite de Nautron chez Thevet : « Comment une demoiselle, noble et possédant biens et considération de la part des gens de son rang, se serait‑elle retrouvée, à son retour, isolée, réduite à une condition subalterne sous prétexte que Roberval l’avait accusée et punie pour une faute qui n’avait peut-être pas été commise ? » (Villard 1966, 8)

Ainsi, comme dans les romans de Jane Austen5 sur lesquels Léonie Villard avaient travaillé pour sa thèse de doctorat, l’amour retrouvé est la récompense d’une descente aux enfers. Léonie Villard a dessiné ce destin de femme grâce à sa réécriture romanesque d’une ancienne histoire que le contexte historique avait façonnée et elle a fait de Marguerite de Roberval une héroïne du xxe siècle. Dans son compte rendu de 1920 du livre de Léonie Villard La Femme anglaise au xixe siècle et son évolution d’après le roman anglais (1920)6, Virginia Woolf [1920] louait le fait que Léonie Villard avait fondé son analyse sur la lecture des romans plus que sur des documents historiques. Léonie Villard avait compris que si elle voulait réhabiliter Marguerite de Navarre, il faudrait le faire par la fiction.

Conclusion

De son immense culture, Léonie Villard retenait ce qu’il y avait de vivant, ce qui l’aidait à vivre. Elle l’écrit dans son analyse d’une pièce américaine de 1915 :

On n’analyse pas cette pièce : on la vit parce qu’on la sent vivre. Ses divers moments s’enchaînent dans la continuité du danger, du malheur, de l’espoir toujours renaissant de survivre, et aussi de la certitude affreuse de ne pas sortir vivant de la bataille7. (Villard 1964, 107‑108)

Les situations dramatiques qu’elle a vécues et auxquelles elle a survécu en sont l’illustration. L’identification avec Anne Bradsheet se manifeste dans sa description du bonheur retrouvé de la poétesse à la fin de sa vie : « […] elle avait trouvé la paix dans une vie solitaire, […] dans les heures laborieuses données à la lecture de ses auteurs favoris […] » (Villard 1946, 78). La première femme professeure d’anglais à l’université avait choisi d’écrire sa thèse sur Jane Austen. Dans son carnet de guerre, le 10 mai 1944, elle nous fait comprendre sa fascination pour cette romancière qu’elle lisait pendant les heures de confusion et de chaos de la guerre et qu’elle bénissait pour avoir su garder intact un monde paisible : « À la campagne, j’ai relu Jane Austen et je lui sais gré de ce monde paisible qu’elle a su conserver intact pour nous qui vivons dans ce chaos et ce marasme. » (Villard 2024, 10 mai 1944, 218‑219)