Quand on visite Haïti pour la première fois, on constate rapidement que le français est la langue majoritairement utilisée dans l’espace public urbain. Ainsi, il est rare de trouver, par exemple, à Port-au-Prince le nom d’une rue écrit en créole haïtien. Par ailleurs, les panneaux indicateurs, les enseignes commerciales, ainsi que le nom des bâtiments publics et privés tels églises, écoles, ministères, tribunaux, etc. sont, eux aussi, écrits en français. C’est le même cas de figure pour les notes de presse émanant tant du secteur public que privé. Face à ce constat, on est à même de s’interroger sur cette utilisation outrancière du français dans le paysage linguistique d’un pays où le créole demeure la langue vernaculaire et l’une des langues officielles.

La réponse n’est pas simple. En fait, d’après l’article 5 de la Constitution de 1987, le créole et le français sont les deux langues officielles du pays. Ce même article énonce pourtant, de manière on ne peut plus claire, que seul le créole haïtien cimente l’ensemble de la communauté haïtienne. Dès lors, on est en droit de se demander pourquoi les autorités haïtiennes elles-mêmes ont choisi de privilégier l’affichage en français ignorant ainsi la cohabitation de ce dernier avec le créole et l’habitus linguistique de toute une population1.

Selon Landry et Bourhis2, lorsqu'il s'agit de l'espace public d'un pays ou d'un territoire, on s’attend généralement à voir l’exemple venir d’en haut, c’est-à-dire des décideurs politiques, des directeurs d'institutions étatiques, dans le cas d'Haïti, le ministère de l’Éducation nationale est la seule institution chargée d’orienter l’action éducative dans la langue du peuple haïtien, celui qu’il comprendrait sans aucune difficulté, en l’occurrence le créole haïtien. Mais là encore, la préférence va au français. Cette prépondérance de ce parler s’explique aussi, d’une part, par le fait que grand nombre d’Haïtiens, incluant ceux qui ne parlent ni ne comprennent le français, croient fortement que le créole haïtien et le français ne peuvent pas être traités sur un pied d’égalité3. Selon eux, le créole ne jouit pas du même prestige que le français en Haïti parce que le créole est relégué au contexte de l'intime ou de l’informel, ce qui, en soi, est paradoxal puisque la langue parlée par la majorité des Haïtiens dans cet espace public n’est autre que le créole haïtien4. Mais, d’une autre part, ce choix linguistique représente un reflet des valeurs de la classe bourgeoise habituellement au pouvoir5. Par conséquent, beaucoup d’Haïtiens aiment voir le français sur les affiches et les pancartes et apprécient l’entendre ; même si beaucoup d'entre eux ne parlent pas réellement cette langue, ils se croient malgré tout francophones. Cet attachement au français prouve que ce dernier continue d’être la langue utilisée par les instances au pouvoir et par ce fait même, elle bénéficie d’un statut plus valorisé que le créole. Nonobstant les rapports historiques entre Haïti et le colonisateur, en l’occurrence la France et l’usage du français par les élites haïtiennes, il est évident que le français reste une langue parlée par seulement 42 % d’Haïtiens6 et n’a pas vraiment atteint les masses défavorisées si ce n’est qu’à travers l’école mais dans beaucoup des cas, les écoliers ne sont pas arrivés à maîtriser la langue française même après la classe de terminale7. Ce problème engendre le phénomène d’insécurité linguistique8 chez les écoliers haïtiens car grand nombre d’entre eux ne se croient pas en mesure de communiquer clairement en français. On reviendra sur ce concept un peu plus loin dans notre discussion.

Utilisant des photos prises principalement sur la route de Frères à Pétion-Ville et s'appuyant sur les recherches existantes dans le domaine du paysage linguistique, cet article poursuit le double objectif de présenter le paysage linguistique de l’espace urbain haïtien puis d’analyser le choix des langues opéré dans sa couverture.

I. Les langues officielles d’Haïti

Dès le 1er janvier 1804, date de l’indépendance d’Haïti, le français est devenu de facto la langue officielle de la jeune nation. En effet, à cette date, l’acte de l’indépendance de la première république noire entérinant la naissance ainsi que la souveraineté du pays est écrit entièrement en français, même s’il faudra cependant attendre jusqu’en 1918, date à laquelle le pays était sous le joug de l’occupation américaine (1915-1934), pour que le français soit proclamé langue officielle d’Haïti par les occupants étrangers9. Pourtant, de 1804 à 1918, le français a toujours joué le rôle de langue officielle dans les administrations publiques et privées, de langue de scolarisation dans le système éducatif public et privé et de langue de culture pour une bonne partie de la population, sans que cela soit véritablement inscrit dans aucun texte législatif du pays. Aujourd’hui encore, le français demeure la langue privilégiée de l’administration publique, la langue dans laquelle se font les correspondances administratives, et celle utilisée pour la transmission du savoir dans tout le pays10.

Cette dominance quasi généralisée du français en Haïti est palpable à tous les niveaux, y compris, dans la sphère de l’éducation dans laquelle Renauld Govain croit que :

« le français a, en Haïti, un double statut socio-didactique. Si l’on considère sa pratique par les locuteurs ayant atteint un plus ou moins haut degré de scolarisation, on l’envisagera comme langue seconde. Mais, pour la grande majorité des élèves, il est une langue étrangère qui va évoluer vers une langue seconde au fur et à mesure que se développe sa maîtrise avec la scolarisation. »11

Donc, par-là, si l’on suit le raisonnement du chercheur Govain, il faut bien comprendre que de prime abord, la plupart des élèves haïtiens apprennent les matières de base à l’école dans une langue qui leur est étrangère, ce qui représente un vrai paradoxe si l’on tient compte, par exemple, des recommandations de l’Unesco en ce qui a trait aux bienfaits de l’utilisation de la langue maternelle dans la construction de l’enfant et de son capital humain12. En fait, en février 2022 l’Unesco déclare que :

« La recherche montre que l’enseignement en langue maternelle est un facteur essentiel d’inclusion et d’apprentissage de qualité et qu’il améliore les acquis de l’apprentissage et les performances scolaires. Cela est crucial, en particulier à l’école primaire, pour éviter les lacunes dans les connaissances et pour accroître la vitesse d’apprentissage et de compréhension. Et surtout, l’enseignement multilingue basé sur la langue maternelle permet à tous les apprenants d’arriver à une pleine participation dans la société. Il favorise la compréhension mutuelle et le respect d’autrui et contribue à préserver la richesse du patrimoine culturel et traditionnel enraciné dans toutes les langues du monde13. »

De plus, dans son très récent article publié dans les colonnes du quotidien haïtien Le National, le linguiste responsable de l’Haïti Lab à Duke University aux États-Unis, Jacques Pierre, pense qu’ :

« [il] est temps que l’on porte un nouveau regard sur la langue française si l’on veut vraiment en finir avec l’exclusion linguistique. D’entrée de jeu, il faut que l’on cesse de faire de cette langue la langue d’enseignement. En d’autres termes, il faut enseigner le français aux enfants en tant que matière, et non pas enseigner les matières en français aux enfants pour ne pas leur stériliser la pensée »14.

Dans cette même veine, le ministère de l’Éducation nationale fait à travers le pays la promotion du besoin impérieux d’utiliser un ouvrage unique écrit en créole haïtien pour les deux premières années fondamentales. Selon lui, cette démarche d’utilisation d’un livre unique en créole haïtien dans les premières années vise à harmoniser les connaissances de base acquises par les élèves haïtiens dans leur premier contact avec l’école dans leur langue maternelle. En fait, l’adoption de cet ouvrage unique est prévue pour la rentrée scolaire de 2022 si l’on se fie au calendrier scolaire remanié disponible sur le site web du ministère. Par le biais de cet ouvrage unique en créole haïtien, les élèves apprendront donc les matières de base à ce niveau en créole et le ministère prévoit aussi de mettre l’emphase sur l’enseignement de l’aspect oral du français durant cette même année académique 2022-2023.

Il faut rappeler que le créole haïtien est la langue parlée par tous les Haïtiens vivant en Haïti15. C’est la seule langue maîtrisée par l’ensemble de la communauté haïtienne : des résidents de Port-au-Prince, la capitale, aux habitants des campagnes vivant dans les lieux les plus reculés du pays ou dans les mornes. Bien que le créole ait joué un rôle déterminant dans la conquête de l’indépendance du pays, cette langue a dû attendre la promulgation de la Constitution de 1987 pour acquérir officiellement le statut de langue officielle du pays et compter parmi les principes fondateurs de la République. En effet, l’article 5 de la Constitution de 1987 énonce clairement que : « Tous les Haïtiens sont unis par une Langue commune : le Créole. Le Créole et le Français sont les langues officielles de la République »16. Cependant, malgré le statut officiel dont jouit le créole haïtien depuis plusieurs décennies et les avancées significatives de celui-ci dans des sphères qui étaient jusque-là réservées uniquement au français, comme les médias, la publication d’ouvrages et la vulgarisation scientifique, le français continue toujours d’avoir une fonction déterminante dans les sphères publiques, de l’éducation et de la justice, et dans le paysage linguistique d’Haïti17. En fait, même après deux siècles d’indépendance, le créole haïtien demeure, encore et toujours, la langue dominée18. Beaucoup de créolophones unilingues haïtiens continuent de croire que le français reste et demeure la seule langue prestigieuse du pays et relèguent ainsi le créole au rang de langue jugée inférieure pour les activités formelles19. Jean-Marie Dulix Théodat, ajoute que « [p]endant tout le XIXe siècle, le français continua d’être la seule langue officielle du pays, et c’est dans cette langue qu’étaient instruites les élites. De marqueur d’identité, la langue en vint à servir d'instrument de la domination des élites urbaines. » 20En effet, parfois ces créolophones s’attendent à ce que des occasions spéciales de mariage, de funérailles, par exemple, soient célébrées en français malgré le fait que beaucoup d’entre eux ne comprennent pas cette langue. De plus, les préjugés concernant le créole haïtien subsistent encore aujourd’hui bien que parlé par 95 à 99,9 % de la population et le français par seulement 10 % de la population selon Tontongi (2021)21. On doit dire aussi que ces estimations du nombre de francophones dans le pays proposées par Tontongi corroborent celles proposées par Robert Chaudenson et Dorothée Rakotomalala22. Il faut noter en passant que ces estimations du nombre de francophones en Haïti sont inférieures par rapport aux 42 % proposé par Cantin et al.23.

Par ailleurs, dans son article intitulé : « La persistance des préjugés anti-créole dans l’univers francophone haïtien », Tontongi affirme qu’« …[e]n Haïti, on utilise le français non pas comme moyen de communication mais plutôt comme titre de noblesse pour épater ou signer un rang social jugé enviable » 24. Malgré l’officialisation du créole par la Constitution depuis 1987, Renauld Govain (2005) admet que :

« … le statut du créole est plutôt symbolique et n’est pas proportionnel avec son potentiel fonctionnel. Le potentiel fonctionnel du créole est certes élevé mais n’entraîne pas une valorisation de son statut. En termes démographiques, le créole est parlé par presque toute la population haïtienne. Il se trouve que le facteur démographique, quoiqu’indispensable, est atténué par ces facteurs évoqués plus haut. On peut donc conclure que le nombre de parlants en lui-même ne suffit pas à assurer le statut d’une langue. Sinon, le créole n’attendrait pas jusqu’à 183 ans après l’indépendance pour se voir attribuer le statut de langue officielle »25.

En ce sens on peut revenir à Pierre Bourdieu qui déclare que « …[les] linguistes ont raison de dire que toutes les langues se valent linguistiquement ; ils ont tort de croire qu’elles se valent socialement »26.

Cette notion de langue dominante ou de langue prestigieuse ressort, en outre, clairement dans d’autres sphères de la vie quotidienne, telles que les colonnes du plus ancien quotidien haïtien à savoir Le Nouvelliste. En effet, sur 30 articles publiés par ce quotidien sur son site web entre le mercredi 27 et le jeudi 28 juillet 2022, notre analyse révèle qu’aucun n’est écrit en créole haïtien. On trouvera toutefois quelques mots en créole ici et là dans certains de ces articles, mais l’ensemble des articles est publié en français. C’est en effet le même constat sur le site web du ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle. En fait, notre analyse de 48 articles contenus sur la page d’accueil du site web du ministère le 28 juillet 2022, montre que seulement sept sont écrits en créole, ce qui est paradoxal puisque ce ministère est censé être celui qui montre la voie en ce qui a trait à l’obligation faite par la Constitution de publier ces documents officiels dans les deux langues officielles du pays. Ces révélations ne sont guère uniques à ces deux institutions, l’une privée (Le Nouvelliste), l’autre publique (le ministère de l’Éducation nationale) car le même constat peut être fait partout ailleurs sur le web en Haïti. La seule institution étatique qui prend le soin de publier des informations en créole haïtien n’est autre que l’Académie du créole haïtien, en créole Akademi Kreyòl Ayisyen (AKA). Tout cela montre très clairement que le français reste et demeure la langue de l’administration, mais surtout qu’il jouit en Haïti d’un prestige certain. Il faut toutefois noter que dans la littérature sur le paysage linguistique on prend toujours le soin de signaler que les décisions sur l’emploi des langues en présence dans la sphère publique et institutionnelle (top down)27 relèvent, en grande partie, de la prérogative de l’État en place, mais dans le cas d’Haïti, les lois même si elles existent ne sont pas mises souvent en application. Et l’exemple qui devait venir d’en haut, c’est-à-dire de l’État n’est donc pas envisageable. Alors face au désintérêt de l’État à légiférer et à faire appliquer les lois en matière linguistique en Haïti, le secteur privé ou l’informel (bottom up) peut ainsi décider de faire comme bon lui semble en ce qui concerne l’utilisation du créole et du français, etc. Alors l’idée ici n’est donc pas de comparer stricto sensu, les institutions publiques aux institutions privées mais plutôt de montrer deux exemples d’utilisation qu’elles font du créole et du français et en ce sens il est clairement visible que le français reste la langue dominante à la fois dans les sphères étatiques que privées.

Dans la partie suivante, j’évoquerai les raisons expliquant le choix de la route de Frères comme lieu de recherche.

II. Réflexions sur le choix de la route de Frères à Pétion-Ville

Comme l’ont fait Jasone Cenoz et Durk Gorter28, et Gail Cormier29, j’ai analysé le paysage linguistique d’une rue principale très fréquentée et très populaire, la route de Frères à Pétion-Ville. J’ai sélectionné cette route pour plusieurs raisons : en premier lieu, c’est une route fréquentée par toutes les couches sociales de la population haïtienne. En deuxième lieu, il y a un mélange entre les structures étatiques et privées sur cette route, et finalement ce choix est justifié par le fait que cette région est devenue une région phare après le séisme du 12 janvier 2010 en Haïti. En effet, Pétion-Ville et principalement la route de Frères sont devenus des endroits privilégiés pour réaliser des activités culturelles et sociales, c’est aussi un lieu touristique prisé où il y a moins de problèmes de sécurité par rapport au centre-ville, et c’est ce qui pousse beaucoup de commerces à s’établir dans cette région, ce qui a engendré une multiplication de campagnes publicitaires sur cette route.

II.1. Motivation pour cette étude

Pour un touriste faisant le trajet de l’aéroport Toussaint-Louverture jusqu’à la route de Frères, le constat est clair : l’espace public haïtien est saturé d’inscriptions en français, avec quelques exceptions de banderoles et d’écritures murales inscrites en créole haïtien. Sur ce passage, les institutions publiques comme privées préfèrent se projeter en français en laissant de côté la langue parlée par quasiment toute la population haïtienne, à savoir le créole haïtien. Donc, face à ce constat, je me suis donné comme objectif de m’enquérir du paysage linguistique de la ville de Port-au-Prince en choisissant la route de Frères comme une rue très fréquentée comme échantillon.

II. 2. Revue succincte de la littérature

Bien avant les travaux de Rodrigue Landry et Richard Y. Bourhis30 sur le paysage linguistique, travaux sur lesquels je reviendrai plus loin, les recherches des chercheurs belges et québécois comme Albert Verdoot31 et Jean-Claude Corbeil32 étaient parmi les premières à voir l’importance du marquage des frontières linguistiques. Ce n’est pourtant que vers la fin des années 1990, au Québec, que ce domaine de recherches a connu un tournant décisif avec l’apparition d’un nouveau concept et de l’expression de « paysage linguistique » nés sous les plumes de Rodrigue Landry et Richard Y. Bourhis dans un article séminal publié intitulé « Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality: An empirical study » (« Paysage linguistique et vitalité ethnolinguistique : une étude empirique »), (traduit par moi). S’intéressant à la signalétique, les deux auteurs mettaient ainsi l’accent sur la composition - voire l’agencement linguistique d’un environnement. Ces deux auteurs définissaient alors le paysage linguistique comme étant :

"The language of public road signs, advertising billboards, street names, place names, commercial shop signs, and public signs on government buildings combines to form the linguistic landscape of a given territory, region, or urban agglomeration"33

que je traduis par :

« Les éléments de langage de la signalisation routière, des panneaux publicitaires, des noms de rues, des noms de lieux, des enseignes de magasins commerciaux et des enseignes publiques sur les édifices gouvernementaux se combinent pour former le paysage linguistique d'un territoire, d'une région ou d'une agglomération donnée. »

Il convient dès lors de faire la distinction entre les panneaux privés et les panneaux publics. D'après Rodrigue Landry et Richard Y. Bourhis34, les panneaux d’affichage appartenant à la sphère privée comportent les panneaux publicitaires, les enseignes commerciales, les bannières, banderoles et affiches publicitaires, pour que ne citer que ceux-là. En revanche, concernant la signalétique de la sphère publique on compte par exemple les panneaux de signalisation routière, les noms sur les édifices d’institutions gouvernementales, les noms des rues, les noms des établissements scolaires du secteur public, soit, en Haïti, les écoles et les lycées publics, les universités d’État.

À ce stade, certaines questions s’avèrent essentielles que nous nous devons d’aborder ici : quelle langue est présente dans le paysage linguistique haïtien et pourquoi ? Y a-t-il une politique linguistique déterminant l’usage d’une langue à utiliser en priorité en signalétique ? L’État ne détient-il pas le droit absolu de surveiller ou de légiférer en matière d’utilisation des langues dans l’espace public et cela qu’il s’agisse d’une signalétique issue de la sphère privée ou publique ? Pour cela, il importe de présenter ma méthodologie de recherche dans la section suivante.

II.3. Méthodologie et résultats

Cette étude se propose d’examiner la place accordée aux différentes langues utilisées, à savoir les deux langues officielles que sont le français et le créole dans les différentes sphères publique et privée et les divers secteurs de la vie sociale en Haïti. S’intéressant au paysage linguistique urbain, cette recherche s'appuie notamment sur 174 photos prises sur la route de Frères qui est la route principale joignant la commune de Tabarre (Ouest) à celle de Pétion-Ville (Ouest). Ces clichés retracent l’itinéraire entre l’église du Nazaréen de Pétion-Ville se trouvant dans la rue Ogé à Pétion-Ville et l’Académie nationale de police à l’autre extrémité de cette dite route, ce qui fait environ une distance de 2,2 kilomètres. Les photos comprennent les devantures de magasins, les signaux routiers, les banderoles, les graffitis, les pancartes et les publicités murales. Le tableau 1 présente la répartition dans les langues dans le paysage linguistique de notre espace d’étude.

Tableau 1. Répartition des langues dans le paysage linguistique de la route de Frères

|

Langue |

Nombre d’images |

Pourcentage d’images |

|

Créole |

21 |

12 % |

|

Français |

109 |

63 % |

|

Anglais |

16 |

9 % |

|

Créole-français |

8 |

5 % |

|

Créole-anglais |

2 |

1 % |

|

Français-anglais |

18 |

10 % |

|

Total |

174 |

100 % |

Source : Données compilées par Johnny Laforêt à partir des photos qu'il a prises

Les résultats obtenus dépeignent très clairement la domination sans équivoque du français dans le paysage linguistique haïtien. Nous pouvons remarquer que 63 % des éléments de signalétique dans cet espace public sont écrits uniquement en français, ce qui prouve la visibilité de cette langue, du moins à l’écrit. Il faut noter également la présence du français en concurrence avec une autre langue sur certains autres panneaux ou enseignes composant la signalétique. C’est le cas pour 18 d’entre eux (10 %) pour lesquels l’on remarque que le français est bel et bien présent face à l’anglais. Le même constat peut être fait aussi concernant les inscriptions en créole. En effet, 5 % des affichages contiennent à la fois des mots en créole et en français, ce qui revient à dire que la langue française est présente sur 88 % des photos utilisées dans cette recherche, fait qui conforte très clairement l’étiquette de pays francophone que la plupart des étrangers prête à Haïti. Par ailleurs, il est important de noter que la grande majorité prête au français la vertu de langue de prestige35 et c’est en fait la raison pour laquelle même le petit commerçant qui veut afficher le nom de ces produits va le faire dans la plupart des cas en français. Le français jouit encore de cette étiquette de « belle langue » dans la tête de beaucoup d’Haïtiens mais, je dois aussi ajouter qu’en procédant de la sorte l’Haïtien n’a pas vraiment en tête le touriste français ou francophone qui visite Haïti, mais plutôt son compatriote haïtien.

L’autre fait indéniable est que sur 16 des photos sélectionnées, les inscriptions sont uniquement en anglais ce qui indique l’importance croissante de cette langue dans le quotidien linguistique des Haïtiens vivant en Haïti et ceux nés aux États-Unis qui pour la plupart ne parlent pas français36. Par ailleurs, on note que sur certains panneaux et affichages, l’anglais cohabite avec une autre langue, qui peut être soit le créole (1 %), soit le français (10 %). Au total, l’anglais est présent sur 20 % des photos analysées. Sur les 174 clichés sélectionnés pour cette étude, on remarque que le créole est présent à l’exclusion de toute autre langue sur 21 images (12 %), accompagné du français sur 8 photos (5 %) et de l’anglais sur 2 autres (1 %). La présence du créole sur la totalité des affichages ne dépasse pas 16 % trahissant ainsi un manque de visibilité flagrant de la seule langue nationale utilisée par l’ensemble de la communauté haïtienne dans l’espace public de la République. Or, il y a tout lieu de penser ce que cet échantillon de panneaux et d’enseignes bordant la route de Frères n’est qu’un aperçu, bien sûr incomplet mais combien éclairant, de ce qui se passe dans le paysage linguistique du pays. On peut dès lors en conclure que l’anglais, langue étrangère en Haïti, occupe presque la même part que le créole haïtien, langue parlée par tous et comprise de tous les Haïtiens37. Une terrible constatation qui ne devrait pas laisser indifférent.

II.3.1. Analyses des résultats selon la nature des éléments de signalisation

Il convient de noter que les signalements utilisant le créole haïtien se trouvent pour la plupart sur les murs et sont surtout des messages à caractère publicitaire et aussi des campagnes de sensibilisation menées directement par l’État. On retrouve aussi les inscriptions en créole sur les banderoles qui ont pour but de sensibiliser les citoyens, par exemple comme ici : « la vi nou chak konte pou Papa Desalin. Ann mete tèt ansam pou n tabli sekirite nan peyi a », un message qui pourrait se traduire ainsi « la vie de chacun de nous compte pour notre père Jean-Jacques Dessalines. Travaillons ensemble pour rétablir la sécurité dans le pays ». (cf. infra photo n° 10 : Banderole du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Action civique) Sur cette banderole, nous remarquons également que le nom de l’initiateur du message « Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Action civique » est, lui, écrit en français. Un peu plus loin, une affiche de sensibilisation en créole invite les Haïtiens à faire les gestes barrières pour faire face à la pandémie de covid-19. Sur cette pancarte aussi, le nom de la fondation émettrice du message est écrit en français.

Photo n° 1 : Affiche de sensibilisation aux gestes barrières de la Fondation Michelet Nestor

Source : Johnny Laforêt

Il convient de signaler que cette étude a révélé l’absence totale d’une signalisation en créole pour les édifices publics, privés ou à caractère religieux. Aucun nom d’église, de banques, d’écoles, de rues n’est écrit en créole haïtien, tous ceux-ci étant en grande majorité écrits en français. De fait, le créole a encore beaucoup de chemin à parcourir avant de devenir visible dans toutes les sphères de la vie nationale malgré des avancées indéniables.

II.3.2. Analyses de quelques photos

Les photos ici présentées ont été sélectionnées selon le critère de représentativité du corpus analysé dans cet article. En fait, j’ai choisi de présenter ici des photos de quelques institutions publiques, des photos de grandes, moyennes et petites entreprises ainsi que des banderoles de sensibilisation. Finalement, sont présentées ici quelques photos des enseignes murales qui représentent une bonne partie de mon corpus. Dans l’ensemble, c’est en quelque sorte un échantillon des 174 photos de mon corpus.

Photo n° 2 : Enseigne de l'École nationale de Frères

Source : Johnny Laforêt

Sur cette enseigne d’établissement, nous remarquons l’utilisation du français. Dans la culture du pays, toute école nationale relève de la compétence directe du ministère de l’Éducation nationale, donc de l’État, ce qui revient à dire que cette enseigne revêt un caractère officiel et que comme pour toute autre enseigne du même genre, le français est utilisé de manière inopportune dans la mesure où sa présence scelle l’absence du créole, seule langue parlée et comprise de tous à travers le pays38. Il est très difficile de trouver le nom d’une école nationale en créole dans la capitale. La République obéirait-elle à une idéologie linguistique qui veut que tout ce qui s’inscrit dans l’espace public et soit visible pour tous soit écrit exclusivement en français ?

Photo n° 3 : Panneau publicitaire d'une marque de cigarettes

Source : Johnny Laforêt

Sur ce panneau publicitaire, on peut clairement voir que les auteurs préfèrent utiliser le créole pour le slogan « ti moman pa m » qui peut être traduit comme « mon petit moment ». Néanmoins, il convient de remarquer que la marque de cigarettes, pourtant fabriquée à Port-au-Prince, est, elle, en français « Comme il faut ». En fait, sur l’emballage du produit en question, tout est écrit en français mais la publicité, elle, est en créole. Cette stratégie commerciale vise bien sûr à attirer l’attention du plus grand nombre dans un pays où la majorité de la population peut lire en créole à condition d’avoir bénéficié de quelques années de scolarité, ou de séances d’alphabétisation dans la langue vernaculaire.

Photo n° 4 : Panneau publicitaire d'une banque

Source : Johnny Laforêt

Cette affiche est particulièrement intéressante et cela pour deux raisons. La première est qu’il est très rare de voir des affiches utilisant le créole et le français, a fortiori les mettant toutes deux sur le même plan en leur accordant des caractères de même taille. La deuxième raison est qu'Unibank est une entreprise privée qui traditionnellement publie des notes et affiches seulement en français. Ici aussi, puisque les concepteurs cherchent à attirer l’attention de toutes les couches de la population, ils ont décidé d’utiliser une affiche bilingue. À bien analyser l’image, on se rend compte qu’en fait seul le nom de l’entité est écrit en français ; tout le reste est en créole. Parce que nous sommes tous conscients de l’apparition encore très récente de telles publicités en créole haïtien dans le paysage linguistique, nous pouvons dès lors en conclure que cela constitue une avancée certaine.

Photo n° 5 : Panneau mural d'un complexe médical

Source : Johnny Laforêt

Sur ce panneau mural, on constate une utilisation exclusive du français, ce qui est d’ailleurs souvent le cas pour tout l’affichage et les publicités concernant le secteur relatif au système de santé public ou privé : noms des cliniques et hôpitaux, des cabinets, spécialités exercées et actes médicaux proposés.

Photo n° 6 : Panneau publicitaire d'une marque de lait

Source : Johnny Laforêt

Cette enseigne publicitaire vantant les mérites d’un lait fabriqué dans le sud d’Haïti est écrite uniquement en créole, la langue nationale pour promouvoir un produit national. Beaucoup d’entreprises privées utilisent le créole comme langue de communication dans l’unique but de s’adresser à toutes les classes sociales de la société, les classes défavorisées beaucoup plus que les autres, et de sensibiliser la plus grande partie de la population.

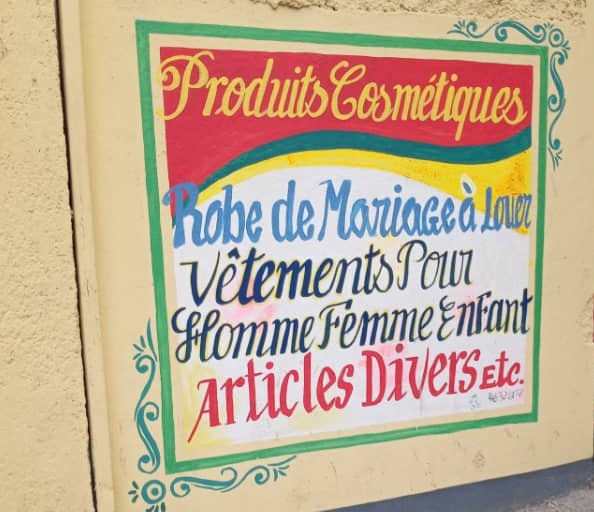

Photo n° 7 : Enseigne d'un petit commerce

Source : Johnny Laforêt

Je voudrais ici analyser l’enseigne d’un petit commerce afin d’établir s’ils utilisent les mêmes stratégies d’affichage de leurs produits et services que les grandes enseignes du secteur privé. Dans cet affichage mural peint, on remarque que seul le français est utilisé. En fait, certains Haïtiens voient d’un très mauvais œil l’utilisation de la langue créole pour présenter leurs services ou leurs produits alors que le français occupe dans l’esprit de beaucoup, un statut plus prestigieux que le créole haïtien. Même le créolophone unilingue tombe dans le piège accordant plus de valeur à ce qui est écrit en français qu’en créole même si, bien souvent, il n’est pas en mesure de déchiffrer le message écrit en français.

Photo n° 8 : Peinture murale du Service métropolitain de collecte des résidus solides

Source : Johnny Laforêt

SMCRS est l’acronyme de : Service métropolitain de collecte des résidus solides. Il est à remarquer que le message mural est écrit en créole haïtien : « SMCRS di ann kenbe katye[yo] pwòp » peut se traduire par « SMCRS dit : gardons nos quartiers propres ». J’ai rajouté le pronom « yo » en créole car il était absent du message original inscrit sur le mur. Cette institution étatique se démarque un peu du reste de ses pairs puisque la plupart du temps, leurs t-shirts, leurs spots publicitaires et leurs banderoles sont écrits en créole, bien que le nom créole de l’institution ne soit presque jamais présent. Ainsi, si vous demandez à un Haïtien le nom en créole de cette institution responsable du ramassage des ordures, il ne le saura peut-être pas.

Photo n° 9 : Enseigne d'une boutique de matériel informatique

Source : Johnny Laforêt

Cette enseigne est particulière puisqu’elle est écrite entièrement en anglais. Bien que l’anglais soit de plus en plus présent dans la vie quotidienne des Haïtiens, il reste très rare de voir tout un affichage uniquement en anglais comme ici. Sur la route de Frères, c’est l’un des rares endroits où je fais cette observation. Cela veut dire aussi que le public cible est, dans l’esprit des concepteurs, anglophone ou anglophile. L’usage de l’anglais suggère aussi une surenchère de compétence et d’authenticité de la part de commerçants vendant de la technologie informatique qui est un produit souvent associé à l’anglais et à la culture informatique en anglais.

Photo n° 10 : Banderole du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Action civique

Source : Johnny Laforêt

Le MJSAC est l’abréviation utilisée pour le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Action civique. Sur leur banderole de la photo précédente n° 10, on remarque l’utilisation des deux langues. Le nom de l’institution étatique est inscrit en français comme cela se fait d’habitude, mais le message s’adressant au plus grand nombre, est le champ réservé du créole haïtien, seule langue véritablement nationale dont nous disposons. Le message en créole se traduit en français par « La vie de chacun de nous a du prix aux yeux de notre père Dessalines. Unissons nos forces pour rétablir la sécurité dans tout le pays ».

Penser que le choix du français par l’État et les institutions privées pourrait être symbolique est un leurre. En fait, ce choix relève d’un pragmatisme fondé sur la prise en compte de la réalité sociolinguistique du pays39. Nombreux sont les Haïtiens qui ne peuvent pas lire les enseignes écrites en français, voire décoder le message qui leur est destiné. Ajoutons que les dirigeants semblent vouloir se rapprocher du peuple par l’usage de la langue créole ; toutefois, lorsqu'ils sont parvenus au sommet de l’État, les lois qu’ils adoptent vont à l’encontre des intérêts de cette même population. Par ailleurs, à bien écouter les Haïtiens, on s’aperçoit très vite qu’ils déclinent les noms des rues et bâtiments publics en créole, même si ceux-ci sont clairement écrits en français. Ainsi, dans des zones comme celle de route de Frères où le français domine un peu partout, le peuple dira « Woutfrè », la rue Tire-Masse deviendra alors « ri timas », le ministère de l’Éducation nationale sera « ministè edikasyon nasyonal » … Donc, pour le locuteur créolophone unilingue et certains locuteurs francophones maîtrisant les deux langues en contact, le paysage linguistique tel que présenté ne les contraint pas vraiment dans leur choix linguistique puisque la langue du quotidien haïtien reste le créole donc ils utilisent la prononciation créole pour évoquer presque tout qui est présenté dans l’espace public. Par conséquent, cette habileté des locuteurs haïtiens à prononcer en créole les signalétiques et autres messages visuels présentés en français questionne les recherches traditionnelles sur le paysage linguistique qui ont tendance à ne privilégier que les images disponibles sur l’espace public, ce faisant oublier que la langue parlée est surtout celle qui est privilégiée par les locuteurs. Alors, il importe de redéfinir ce que nous entendons par paysage linguistique ici dans le contexte haïtien puisqu’il s’agit de la langue orale. Alors on doit se rendre compte également de l’existence d’une autre manière de concevoir le paysage linguistique d’un territoire bilingue qui va bien au-delà de ce qui est visible. En fait, la langue est avant tout orale, donc le locuteur ne se soustrait pas vraiment au prescrit des autorités (publique et privée) dans la description de ce paysage linguistique. Il semblerait que la population indigène décide par elle-même quelle langue elle va utiliser pour décrire le paysage linguistique dans son quotidien nonobstant la langue officiellement utilisée par les autorités concernées.

III. Vitalité linguistique

La signalétique peut être trompeuse en ce sens qu’elle offre une représentation en décalage avec la vitalité réelle d’une langue sur un territoire, dans un quartier, etc. De fait, Rodrigue Landry et Richard Y. Bourris40 avaient déjà prévenu que « …[l]a langue dominante des enseignes publiques peut parfois être la langue d’une minorité dominante pouvant imposer sa propre langue à un autre groupe linguistique, même si ce dernier groupe constitue la majorité de la population » (traduit par moi). Dans le cas d’Haïti, c’est exactement ce qui se passe : le français est plus présent dans le paysage linguistique mais reste une langue parlée et utilisée par la classe moyenne et la grande bourgeoisie, une couche de plus en plus restreinte de la population haïtienne (environ 42 % de la population). En revanche, le créole, langue majoritaire et nationale, est de loin moins visible dans l’espace public. Il faudra noter aussi que le fait qu’il existe une disproportion certaine dans l’usage des deux langues dans les sphères de la vie nationale engendre souvent une situation d’insécurité linguistique chez beaucoup d’Haïtiens. Beaucoup d’Haïtiens adoptent le français par tous les moyens puisque selon eux, cette langue représente la langue de prestige et celle qui leur permet de gravir des échelons dans la hiérarchie sociale haïtienne. Pour cela, ils déploient un effort conscient pour bien parler français et l’utiliser à la moindre occasion donnée. Pour nombreux locuteurs haïtiens aussi, le parler français corrèle bien avec l’intelligence et c’est pour cela qu’il est très rare d’écouter une émission de radio ou de télévision sans avoir une alternance codique à outrance, car pour beaucoup d’entre eux, parler créole haïtien en le mélangeant de français va prouver aux auditeurs et téléspectateurs qu’ils maîtrisent le français. Un autre élément visible indiquant l’insécurité linguistique est le fait de l’hypercorrection pratiquée par certains locuteurs, comme dans le mot « polutique » qu’on entend certaines fois41. Renauld Govain a résumé ce phénomène ainsi :

« Par ailleurs, parler français vaut pour certains Haïtiens un véritable spectacle. Quand l’occasion de pratiquer la langue se présente, le locuteur ne la rate pas, il en profite pour parler non un français ordinaire selon les pratiques d’élocution haïtiennes mais un français extraordinaire selon un artifice comme pour dire que le fait qu’il parle français fait de lui un étranger. Il l’exploite au maximum pour s’imposer et s’exposer. Dans ce cas, la pratique de la langue a une valeur plus symbolique que linguistique et communicative. Le phénomène d’alternance codique dans le discours des locuteurs tel que présenté plus haut est l’une des manifestations de l’insécurité linguistique chez les locuteurs haïtiens scolarisés » 42

Conclusion

Cette étude de photos d’affichages prises et analysées sur la route de Frères, nous permet de conclure que, malgré les efforts faits pour pallier la prépondérance du français dans le paysage linguistique de Port-au-Prince, le créole reste toujours la langue sous-représentée dans l’espace public, celui-ci étant presque entièrement imprégné du français. Face à cette situation, l’Académie du créole haïtien entend bien forcer l’État haïtien à assumer ses responsabilités afin de rendre le créole plus visible sur tout le territoire national. En effet, comme mentionné plus haut, l’une des rares lois publiées en créole haïtien jusque-là est la loi créant l’Académie du créole haïtien, votée par le Sénat le 10 décembre 2012 et par la Chambre des députés le 23 avril 2013 et publiée dans le Moniteur le 7 avril 2014. Cette Académie a déjà publié une première résolution sur le créole haïtien en juin 2017.

Il n’en demeure pas moins que le paysage linguistique de Port-au-Prince, tel qu’il s’énonce actuellement, ne profite à personne et que l’utilisation de facto du français pour tout ce qui est signalisation, signalement de rue, commerce, bâtiment public ou privé ne fait que maintenir le monopole du français qui aurait dû tomber depuis 1804. Plus de deux cents ans après l’indépendance, le français demeure la langue d’une faible minorité dominante qui occupe l’espace linguistique partout où l’on se trouve. Le créole devra pourtant un jour, dans un avenir que nous espérons proche, remplacer le français ou sinon du moins cohabiter avec lui pour nommer les bâtiments publics ou privés, les écoles, les hôpitaux, etc. L’État se doit d’exiger la publication bilingue de tous les affichages sans exception : banderoles, notes, affichage, publicités, etc. pour enfin faire respecter les principes de la Constitution de 1987 sur l’utilisation des deux langues sur le territoire national.

Enfin, il faut souhaiter que la prise de conscience constatée depuis quelques années des différentes couches de la population haïtienne sur l’importance à accorder à la langue créole dans l’éducation du peuple haïtien continue de s’intensifier pour qu’un jour on puisse assister à l’implémentation totale des idéaux de la réforme de Claude Bernard de 197943 ainsi que les recommandations de l’Unesco en ce qui concerne l’utilisation du créole haïtien comme langue d’enseignement dans tout le cursus scolaire. À ce sujet, il faut mentionner que les travaux que le ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle met sur pied en ce qui a trait à l’utilisation d’un ouvrage unique en créole haïtien comme langue d’enseignement constituent un pas important dans la bonne direction.