Introduction

La Francophonie est un espace géopolitique issu d’une histoire, porté aujourd’hui par des femmes, des hommes et des institutions. Elle peut être aussi économique. En effet, à lire le rapport Attali1 remis au gouvernement français en 2014, les échanges commerciaux facilités autour de la langue française sont les enjeux de demain. Pour des enseignants-chercheurs, spécialistes des sciences du langage, en plus d’être caractérisée par la variation de la langue française sur l’ensemble géographique qu’elle couvre, elle est avant tout didactique. Le français, langue en partage, langue de l’école, langue de la migration se distingue, se différencie, de par les pratiques et les politiques linguistiques menées dans ces différentes aires dites francophones, et ainsi par ce biais, cette langue s’émancipe ou tend à disparaître. Il n’est pas forcément aisé de trouver son modèle d’enseignement et la langue qui en sera le médium lorsqu’on est un petit pays, comme l’Union des Comores, entouré de pays officiellement lusophones ou anglophones. L’archipel des Comores est en effet un pays institutionnellement, historiquement francophone où les enseignements à l’école sont dispensés en langue française, langue qui n’est pourtant pas familière aux élèves. Le pays a sa propre et unique appartenance à la Francophonie.

Dans le cadre d’un projet de recherche qui réunit les deux auteures2, nous nous sommes intéressées à la Francophonie de ce pays, à ses traits, à ses caractéristiques et puisque l’école est considérée comme le terrain de la nation, le lieu où « se jouent » les langues, nous nous sommes penchées sur cette institution, sur le matériel didactique présent dans les classes du primaire de ce pays et plus particulièrement aux manuels de français. Si les aspects linguistiques de ces manuels ont été largement étudiés auparavant dans d’autres contextes scolaires et avec un autre regard3, l’inscription géographique de ces manuels, les lieux offerts, les temporalités, les liens sociaux l’ont, quant à eux, bien moins été. Aussi nous nous sommes interrogées sur la présence de ces thèmes dans les manuels de français, de manière à montrer qu’il existait peut-être un écart entre ce que les jeunes apprenants comoriens vivaient en français et les situations proposées dans les différentes unités du manuel, ce qui pouvait peut-être entraver l’appropriation de la langue française. Cet article présente les prémices de réponses à ces questions.

De manière à mieux déterminer cet écart, il sera question dans un premier temps, de prendre connaissance de la situation de la Francophonie aux Comores ; à ce sujet nous soulignerons particulièrement les liens noués entre la langue française et les locuteurs comoriens. Nous présenterons ensuite notre corpus et l’analyse que nous avons faite.

I. Immersion dans une francophonie uniformisante

Quelques éléments de contextualisation propres à la situation comorienne sont à préciser d’emblée. L’Union des Comores est entrée en 1977 dans la francophonie institutionnelle, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF). Si ces organisations visent à promouvoir le français, elles encouragent également la « diversité linguistique et culturelle » 4 dans les pays adhérents. Nous allons voir que ces éléments révèlent bien cette « diversité linguistique et culturelle » présente dans l’espace francophone.

I.1. L’Afrique francophone avec ou sans la région india-océanique ?

L’Union des Comores est, malgré sa position dans l’océan Indien, associée à l’Afrique francophone. Il est certain que cet État présente des points communs avec les pays de cette zone géographique. Ils partagent un brin d’histoire commune et un même héritage : la langue française et le statut que cette langue garde aujourd’hui dans cette vaste région5.

C’est ainsi que pour les institutions internationales et/donc les bailleurs de fonds, les décideurs, l’Afrique francophone désigne « la partie de l’Afrique subsaharienne où le français est "la" ou "une" des langues officielles ». À ce titre, cette région comprend « Madagascar et les archipels qui sont autour : la Réunion, l’île Maurice, Mayotte, les Comores et les Seychelles »6. Cet espace, ce découpage géographique-politico-institutionnel fondé autour d’une langue est pourtant dense. Il offre une multitude de variations culturelles et linguistiques.

Dans un article où il fait l’analyse de la place qu’occupe la langue française aux Comores, Soihili propose également un rapprochement entre les Comores et l’Afrique francophone sans pour autant inclure le pays dans cet espace géopolitique, et il nous semble que la distinction proposée est pertinente. Pour ce chercheur, le point commun entre les Comores et l’Afrique francophone est celui du statut que la langue française revêt au sein de l’État :

« S’agissant de l’usage du français dans les trois îles [des Comores], la situation présente des similitudes avec celles prévalant en Afrique noire francophone. Tous les textes officiels, décrets et arrêtés sont rédigés dans un français qui se réfère au modèle rédactionnel en vigueur en France. » 7

L’Union des Comores est en effet un archipel du canal du Mozambique qui se situe à des milliers de kilomètres du Togo, du Bénin, du Gabon, de l’Afrique subsaharienne francophone et nous allons voir que les deux régions partagent peu de similitudes.

Figure 1. Localisation de l’Union des Comores

Source : « Localiser Comores sur carte du monde », disponible sur : http://www.carte-du-monde.net/pays-1190-localiser-comores-sur-carte-du-monde.html, consulté le 22 juin 2022.

I.2. Un pays francophone empreint d'insularité

Le pays compte, selon un récent recensement, presque 900 000 habitants8. Sa position géographique est complexe et ce n’est pas sans conséquence sur le quotidien des Comoriens : sur le continent qui lui fait face, au nord se trouve la vaste Tanzanie, au sud le Mozambique, puis la nation arc-en-ciel de l’Afrique du Sud. Les îles de Madagascar, et des Seychelles viennent parachever ce voisinage panaché. Les Comores forment un archipel de trois terres9, l'île de la Grande Comore, la plus à l'ouest est la plus jeune de l'archipel. Elle comprend un volcan encore actif, le Karthala qui, à cause de ses éruptions, a façonné et façonne encore aujourd’hui l’environnement, l'écologie et la mythologie du pays. L’Union des Comores a une forte identité culturelle, ciselée autour de son insularité, son « iléïté », comme l’écrit Halidi, terme qui nous paraît emblématique du pays :

« L’archipéléïté des Comores favorise le développement d’un sentiment d'insularité propre à chaque île. Ce sentiment de posséder une identité originale ou une culture propre à un espace insulaire s’appelle l’iléïté (Moles, 1982). Celle-ci est perceptible à travers les expressions culturelles, artistiques et sociales des populations comoriennes. » 10

Plusieurs rites culturels rythment les îles et assurent leur cohésion familiale, sociale, politique, à titre d’exemple, le « grand mariage », connu également sous l’appellation plus correcte de « anda » soit « coutume ». Il permet à un homme une fois marié de participer à la vie publique et d’accéder à un rang social plus élevé. Cette fête traditionnelle se caractérise par une succession d’événements festifs et de dons dans les villages. C’est le cœur du système social aux Comores, le ciment de l’unité du village11, mais il en est d’autres. Beaucoup de Comoriens sont agriculteurs ou pêcheurs12. Ces métiers, ces coutumes, ces temporalités, cette géographie, ces attaches sont tout autant de savoirs locaux pré-acquis par les élèves à leur arrivée à l’école.

D’après les chiffres donnés par le ministère de l’Éducation nationale dans un rapport datant de 201513, l’Union des Comores est un pays à faible revenu, le PIB par habitant en 2015 était de 595 500 FC (francs comoriens), soit environ 1 200 euros. Le rapport rajoute qu’une grande partie de la population est sortie du système scolaire très tôt, et ne maîtrise aucun écrit, ni celui de la langue française, ni celui du shikomori ni encore celui de l’arabe, les trois langues présentes dans le pays dont nous reparlerons. Or, ne pas maîtriser l’écrit, c’est ne pas maîtriser la « littératie » soit « l’aptitude à comprendre et à utiliser l’information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en vue d’atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités »14. Planification et aménagement linguistiques nationaux et politiques éducatives sont à penser pour endiguer ce fléau. C’est en faisant un état des lieux de l’existant que nous avons entamé le projet, en recensant les acteurs locaux, en inventoriant les moyens, et en identifiant les besoins en français de la population.

I.3. Les liens visibles des Comores et de la France : recensement des acteurs

Protectorat français en 1886, puis colonie dans l’ensemble géographique appelé jadis « Madagascar et dépendances », enfin Territoire d’Outre-Mer entre 1946 et 1958, le pays est jeune puisqu’il a acquis son indépendance le 6 juillet 1975. Les liens entre la France et les Comores, tout comme ceux avec Madagascar, Maurice dont Rodrigues et les Seychelles perdurent dans cette zone de l’océan Indien, la langue française y a conservé un statut important. Le pays est doté de trois Alliances Françaises, une sur chaque île. Chacune d’elles offre des cours de français aux adultes, parfois des cours d’alphabétisation15, et travaille étroitement avec les écoles, les collèges mais aussi avec les services consulaires et l’Ambassade de France. Ces Alliances sont aussi centres d’examen du DELF et du DALF, des certifications de français langue étrangère. Ainsi, les attaches entre la France et l’Union des Comores sont nouées autour de la langue.

Toutefois, elles peuvent être aussi industrielles. D’après le site du ministère français des Affaires étrangères16 que nous avons consulté récemment, plusieurs grandes entreprises françaises seraient implantées aux Comores : Colas, Lafarge, Bolloré, BIC-Comores, Air Austral, Ewa, Camusat et Telco. Serait installée également une quinzaine de petites entreprises spécialisées dans le négoce, originaires de France métropolitaine, de La Réunion ou appartenant à des binationaux. À ces liens visibles, car de type linguistique, institutionnel, industriel, diplomatique ou partenarial, s’ajoutent cependant d’autres liens qui nous paraissent néanmoins « invisibilités ».

I.4. Des liens humains « invisibilisés », une géographie partagée au-delà des îles

En effet, les attaches qui unissent la France et les Comores ne se réduisent pas à la dimension linguistique, économique, historique ou institutionnelle. Ils sont surtout et essentiellement à caractère humain et ancrés dans le présent. Les Comores constituent l’un des pays d’émigration les plus actifs au monde. Les familles comoriennes ont toutes des membres qui vivent hors du territoire. Il y a en premier lieu l’inextricable situation de Mayotte qui crée des liens17. De nombreuses familles sont éparpillées entre les quatre îles. Mayotte est à 70 kilomètres seulement d’Anjouan, les traversées illégales à bord d'embarcations appelées kwassa kwassa, pour rejoindre l’île qui est désormais département français sont fréquentes18.

Aujourd’hui, le solde migratoire19 a une valeur négative aux Comores. Autrement dit, on compte davantage de personnes qui quittent la région que de personnes qui s’y installent, les migrations se sont accentuées à partir des années 2005 jusqu’à aujourd’hui. L’Union des Comores peut donc être considérée comme une terre d’émigration et la population comorienne qualifiée de « diasporique ». Pour la Banque Mondiale20, 300 000 Comoriens vivraient en dehors du territoire, dont 150 000 en métropole. Dans ce cas, les communautés diasporiques sont établies à Dunkerque, à Paris, à Marseille21, d’autres seraient à Mayotte, et enfin à la Réunion. Ces diasporas entretiennent des liens étroits avec leurs familles restées dans l’archipel. Antil et al. ont d’ailleurs montré, en citant un roman de Fatou Diome, leur importance, les attentes et les espoirs qu’ils suscitent :

« La migration n’est pas seulement une fuite de « damnés de la terre », mais aussi l’investissement d’un groupe dans des individus prometteurs [...]. L’écrivain[e] sénégalais[e] Fatou Diome, dans son roman Le Ventre de l’Atlantique, montre d’ailleurs que [... le migrant] devient, installé à destination, une figure enviée et fantasmée pour la communauté de départ, un privilégié qui doit s’acquitter d’une dette infinie vis-à-vis de ceux qui l’ont aidé à partir […]. L’absence de visite au pays, de cadeaux, de mandats, est immanquablement interprétée comme une rupture avec le groupe. Le migrant devient alors la figure de « la personne sur qui on ne peut plus compter » 22.

Pour l’ensemble de la population, la langue française peut être celle de la diaspora avec ses différentes variations existantes en métropole, à la Réunion, à Mayotte et à Madagascar.

Madagascar, elle aussi francophone à sa manière, accueille des jeunes Comoriens venus poursuivre leurs études sur la Grande Île ; l’Université des Comores n’existe en effet que depuis le début des années 1980 et ne propose pas encore toute la diversité des filières ou l’attractivité que Madagascar offre. Enfin, le Moyen-Orient accueille également des étudiants et ce phénomène se serait accru depuis que le pays a rejoint la Ligue des États arabes en 1993. Diaspora en France, communauté étudiante à Madagascar, au Machrek, la langue française et la langue arabe semblent dessiner les possibilités de mobilité offertes aux Comoriens. Nous avons parlé de la langue française et de la langue arabe, du shikomori, mais quels sont les pratiques et les statuts de ces langues au sein du pays ?

I.5. Situation de la langue française

À l’intérieur même du pays, la langue française occupe différents status pour reprendre une notion développée par Chaudenson et Rakotomalala23. Dans un ouvrage intitulé Situations linguistiques de la francophonie, état des lieux, les co-auteurs présentent une grille d’analyse des situations linguistiques des pays francophones, une méthodologie pour décrire, comprendre des situations linguistiques à l’échelle nationale, et le cas échéant pour agir sur ces situations. Cette grille s’appuie sur deux notions, celle de corpus et celle de status24. Selon eux, le status réunit cinq attributs : le statut officiel de la langue française dans le pays ; les usages institutionnels de cette langue notamment les textes de lois, l’administration nationale et locale, la justice et la religion ; le troisième attribut est celui de l’utilisation du français dans les trois cycles du système éducatif ; le quatrième, l’utilisation des langues dans les moyens de communication de masse, presse écrite, radio, télévision, cinéma, édition ; enfin, le dernier concerne les possibilités économiques et avantages sociaux que la langue offre. Quant au corpus, il repose sur les attributs d’acquisition de la langue par la population comme langue première ou seconde, d’apprentissage dans le cadre scolaire, de véhicularité et de vernacularité, et les compétences réelles de ces locuteurs. Des points sont donnés à chaque critère. L’écart de points obtenus entre les deux critères révèle l’écart entre les compétences en langues des locuteurs et les exigences de l'État. Lorsque le status est supérieur au corpus, les locuteurs ont des compétences trop faibles en langue, ces compétences ne se superposent pas avec ce que l’école, l’administration, les médias, la justice requièrent. Plus l’écart entre status et corpus est élevé, plus des aménagements linguistiques sont nécessaires. Même si les critères de Chaudenson et Rakotomalala restent difficilement mesurables vu la part de subjectivité concernant les points attribués, les observables proposés dans cette grille demeurent intéressants et permettent une lecture de la situation comorienne.

D’après l’analyse de Soihili, aux Comores, la langue française est la langue de l’administration et du travail dans certains secteurs d’activité :

« Sur le plan administratif, la langue française demeure la langue de travail. Tous les textes administratifs nationaux sont écrits exclusivement en français. Tous les documents produits restent fidèles à un français qui doit paraître normé ; d’où une attention particulière à la rédaction. Cependant les échanges oraux se font soit en français soit en comorien » 25.

Le français est la langue officielle du pays, statut qu’il partage avec la langue arabe et le shikomori. Quant aux avantages sociaux et professionnels apportés par cette langue, Soihili les décrit ainsi :

« Dans les secteurs secondaire et tertiaire privés, la langue française joue un rôle prépondérant. Même si ces secteurs ne sont pas très développés, le marché du travail accorde plus de crédit au français. La maîtrise de cette langue est plus qu’indispensable pour être recruté. Les recrutements se font sur étude du dossier ou sur concours. Il est exigé du candidat une lettre de motivation écrite en français et une bonne maîtrise de cette langue à l’oral car l’entretien se fait toujours en français.26 »

Il poursuit :

« Dans les milieux professionnels, les relations entre dirigeants et salariés sont très souvent rendues difficiles par le manque de maîtrise de la langue française des uns et de la langue locale des autres. La non-maîtrise du français est alors le plus souvent stigmatisée comme une tare dans le discours patronal. Ceci dit, ce constat permanent du caractère obligatoire de la langue française dans certaines relations professionnelles crée, à terme, une espèce de maîtrise a minima du français chez les travailleurs. Mais cette pratique linguistique est entachée d’un sentiment de contrainte et d’un empirisme qui nuit à sa qualité. »27

Ces descriptions font émerger un aspect clé de la réalité linguistique comorienne. À travers ce rapide exposé de la place de la langue française aux Comores, nous pouvons déjà dire qu’elle occupe une place importante pour l’élite. Langue pratiquée en second dans la vie quotidienne, le français concerne les adultes qui travaillent dans certains secteurs professionnels, ceux nécessitant l’écrit.

Les enfants côtoient, quant à eux, cette langue à l’école puisqu’elle est la langue de la scolarité, dans les écoles publiques à partir du Cp. En effet, le pays applique une politique éducative calquée sur l’ancien modèle colonial autant au niveau de l’organisation que des programmes, c’est en tous cas ce qu’en témoignent les cycles et subdivisions des écoles, collèges et lycées qui se clôturent par l’obtention du baccalauréat : Cours préparatoire, Cours élémentaire, Cours moyen, puis 6e, 5e, etc. jusqu’à la Terminale28.

I.6. Les langues en co-présence, d’autres « possibles » au sein de la francophonie

Outre le français, d’autres langues sont en coprésence. L’Union des Comores offre en effet un contexte multilingue riche où coexistent plusieurs langues en usage sur le territoire. Déjà mentionnée plus haut, la langue arabe est co-officielle dans le pays :

« Musulmane et de rite chaféite dans sa grande majorité, la population apprend à lire et à écrire l’arabe dès la petite enfance. Pour certains, cet apprentissage se complétera plus tard par l’étude de cette langue qui est considérée comme « la » langue de la religion par excellence. C’est donc la langue des cultes, mais aussi des études religieuses et des pratiques confrériques »29.

Les Comoriens sont en effet en grande partie musulmans sunnites, le pays est doté d’écoles pré-élémentaires musulmanes appelées les palachyio. Elles dispensent principalement l’enseignement coranique, enseignement qui se fait en shikomori, mais la loi du 21 novembre 2013 précise que « cet enseignement vise la familiarisation de l’enfant avec la langue arabe »30 durant sa scolarité qui se déroule entre ses 3 ans et 6 ans (a minima). Notons sur ce dernier point le double cursus palachyio/école élémentaire que l’enfant doit suivre. Il n’existe pas d’articulation des enseignements entre les écoles pré-élementaires coraniques et les écoles élémentaires, il n’existe pas non plus de passerelles entre la langue de la maison (le shikomori), les langues de l’école pré-élémentaire (le shikomori et l’arabe) et la langue de scolarisation : le français. Livrés à eux-mêmes dans la classe, les élèves sont confrontés à une langue de scolarisation peu entendue voire inconnue, une langue comme nous l’avons vu « réservée aux adultes » souvent les plus lettrés puisqu’elle est celle des services, de l’administration et des entreprises.

L’article 1 de la Constitution révisée en 2001 prévoit trois langues officielles dans le pays : le français, l’arabe, comme nous venons de le voir, et le shikomori. « La » langue comorienne est issue de la famille des langues bantoues, elle est présente sur chacune des îles avec des variations distinctes31. Ses variations sont très proches du swahili et partagent avec lui encore un stock important de vocabulaire. Chamanga précise ces liens linguistiques et culturels32 :

« Jusqu’au début de la colonisation, c’est le swahili qui jouait le rôle de langue de communication. Des chroniques, ainsi que les traités et les correspondances avec les représentants de la France sous le protectorat, étaient souvent rédigés dans cette langue. On avait ainsi recours à des interprètes coloniaux qui traduisaient du comorien en swahili et/ou du swahili au français. Langue véhiculaire dans toute l’Afrique orientale, son influence s’étendait jusqu’à la côte nord-ouest de Madagascar. Bénéficiant encore d’un grand prestige dans la mémoire collective des Comoriens, le swahili reste une source importante de néologie dans le domaine religieux, grâce notamment au rôle joué par Zanzibar dans la formation des juristes et des théologiens comoriens jusqu’au milieu du XXe siècle, et le domaine politique avec la révolution tanzanienne du charismatique président Julius Nyerere, en particulier sous Ali Soilihi (1975-1978) .33»

Les langues malgaches peuvent être également proches du quotidien des Comoriens, les contacts entre ces deux pays étant étroits34, ce à quoi nous pourrions rajouter les langues des migrants de passage dans l’archipel.

I.7 En résumé

Ainsi, les principaux liens noués entre la France, la Francophonie et l’Union des Comores et ce qui les lie encore aujourd’hui peuvent s’énoncer ainsi : des îles qui partagent une partie de l’histoire coloniale avec les pays d’Afrique de l’ouest, quelques industries installées dans l’océan Indien, une diaspora importante dispersée entre Mayotte, la Réunion, Madagascar et la France métropolitaine, l’école dans sa structure et son médium d’instruction, quelques opportunités professionnelles. Le status de la langue française, comme nous l’avons vu, y est relativement important, héritage du passé, même si de nombreuses fonctions lui échappent, comme le quotidien et la religion. Le corpus y est en revanche très faible.

Néanmoins, le pays est surtout caractérisé par le plurilinguisme, la facilité, l’habitude pour les habitants de passer d’une variation à l’autre du shikomori, la nécessité de passer d’une langue à l’autre, du français à l’arabe, du shikomori au français et le fait que cela se fasse de manière fluide. On note également l’importance des ancrages institutionnels des Comores en Afrique australe et dans la zone océan Indien et nous le verrons plus loin, cet ancrage est consolidé par l’appartenance du pays à différentes organisations économiques, des réseaux structurants et solides, comme la SADC et la Comesa35. Or, cette francophonie « variante », plurielle, en contact avec d’autres langues, locale, n’a été que peu mise en mots, et semble encore être à narrer, à organiser pour améliorer les enseignements. Dans le cadre du projet que nous menons actuellement et qui vise à mettre en avant la diversité des francophonies en Afrique australe et dans l’océan Indien, nous nous intéressons aux politiques éducatives dans la région, à l’école et aux matériels pédagogiques où la langue française est le médium de l’enseignement. Notre objectif est de trouver un « ancrage fonctionnel » qui pourrait servir d’appui à l’enseignement-apprentissage du français dans la région et valoriserait les savoirs locaux, les « déjà-là », les connaissances et les compétences plurilingues des élèves et des enseignants, ce dans un contexte de crise du système éducatif malgré les nombreuses expertises internationales qui ont été menées cette dernière décennie36. L’assise sociodidactique de notre projet-recherche, c’est-à-dire « articulée à la variété des contextes dans leurs aspects politiques, institutionnels, socioculturels et sociolinguistiques d’une part, mais aussi à la variété et la variation langagière, linguistique et sociale, interlectale et interdialectale, d’autre part »37, nous oblige à prendre en considération ces éléments propres aux Comores et que nous avons décrits dans les lignes qui précèdent.

Nous avons souhaité étudier ce qui avait été proposé jusqu’alors dans les écoles, et comprendre la façon dont avaient été pensés les anciens manuels, identifier le public francophone auquel ils s’adressaient. Différentes questions ont balisé notre lecture et guidé notre interprétation. Quelles représentations de la Francophonie sont véhiculées dans les manuels de français des écoles comoriennes ? Quelles situations sociales, socioculturelles, socio-temporelles sont offertes aux apprenants ? Quel est cet apprenant « francophone » et « universel » auquel s’adressent ces manuels ? En répondant à ces questions, il nous a semblé que ce matériel pédagogique s’adressait à un apprenant « francophone » et « universel », bref un « apprenant-standard-francophone », et c’est ce que nous allons tenter de démontrer dans les lignes qui suivent après avoir abordé et décrit les difficultés auxquelles font face les écoles du pays.

II. L’école, ses manuels et ses échecs

Les Alliances Françaises offrent, comme nous l’avons vu, des cours d’alphabétisation. Il est vrai que la langue française est nécessaire dans de nombreux emplois et l’école comorienne connaît de fort taux d’échec scolaire. Beaucoup d’enfants sont peu, voire pas scolarisés, le ministère de l’Éducation des Comores en dénombre 22 000 : « pour les 117 000 enfants en âge d’aller à l’école primaire, il est estimé qu’environ 17 000 n’ont jamais eu accès à l’école et que, du fait des abandons en cours de cycle, environ 5 000 autres d’entre eux qui ont eu accès à l’école à un moment ou à un autre dans le passé ont fini par quitter l’école ». Les redoublements sont assez courants durant les années de primaire. Dans le même rapport datant de 2015 il indiquait que le taux de rétention était de 75 %. D’après le Plan de transition du secteur de l'éducation aux Comores, 2017-20 (PTSE)38 comorien, il existe de fortes disparités d’équipement et de possibilité d’accueil entre les écoles, les communes et les îles.

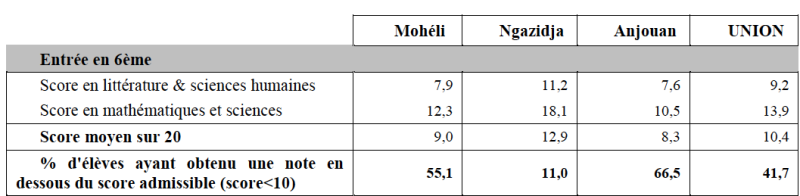

Enfin, les résultats aux tests en littérature et sciences humaines pour l’entrée en 6e sont très faibles, particulièrement à Mohéli et Anjouan.

Figure 2. Résultats des tests d’entrée en 6e des élèves comoriens

Source : PTSE 2015, p. 21.

Un récent projet mené par France Éducation international intitulé Appui pour le français aux Comores auquel les deux auteures ont activement participé a permis de réaliser différentes observations dans les écoles39. Les classes sont souvent sous/mal équipées et ce, plus on s’éloigne de la capitale. Le niveau en français des enseignants a été évalué, beaucoup d’entre eux sont au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). Ils font appel au shikomori pour dispenser leurs enseignements, mais les programmes s’appuient sur des supports pédagogiques unilingues de langue française. À ce jour, plusieurs manuels sont utilisés : Le Flamboyant d’abord en ce qui concerne les écoles élémentaires. Cette collection offre des manuels pour tous les niveaux de la découverte et des premiers pas de l’écriture en Cp1 jusqu’aux prémices de la littérature pour le niveau Cm2. Ce sont les manuels Indigo chez Hatier International qui couvrent les classes du collège. L’influence de ces livres est d’autant plus grande que le livre scolaire constitue souvent le seul contact avec l’imprimé et avec la langue française écrite. L’enjeu est grand.

La situation de l’école primaire dans cette région francophone est critique pour des raisons linguistiques, politiques et de politiques linguistiques et éducatives de fond, et il faudrait des moyens financiers et matériels importants pour améliorer la situation et approcher les objectifs éducatifs proposés par l’Unesco.

Dans ces situations scolaires difficiles, c’est l’école qui perpétue et diffuse la francophonie, encore faut-il qu’elle soit bien diffusée.

II.1. Place des manuels dans les classes

D’après un rapport de l’Unesco, la production locale de manuels scolaires, notamment ceux concernant les mathématiques, l’histoire et la science, n’a réellement commencé qu’en 2015 dans l’Union des Comores ; elle a fait suite à un appel d’offres de l’Unicef. Ces nouveaux manuels offriraient de meilleures réponses aux orientations politiques et sociétales du pays. Les ouvrages utilisés auparavant étaient tous importés. Un livre néanmoins continue à l’être, c’est Le Flamboyant dont le principal acteur de cette édition est l’Unicef, les éditeurs le groupe Hatier. Les bailleurs de fonds ne sont, quant à eux, pas identifiés/identifiables.

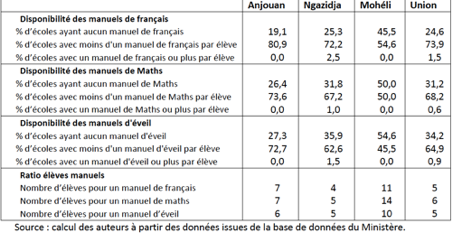

Le Flamboyant n’est pas disponible dans toutes les écoles, comme on peut le voir dans le tableau qui suit et qui est issu du PTSE de 2015 :

Figure 3. Équipement en manuels des écoles comoriennes

Source : PTSE, 2015, p. 20.

À la lecture de ce tableau, on peut comprendre qu’il n’y a qu’un manuel pour cinq élèves en moyenne. D’après le même document, Mohéli serait de loin l’île la moins équipée.

II.2. Des manuels panafricains

Les manuels de français Le Flamboyant ont la particularité d’être des manuels standards utilisés partout en Afrique de l’Ouest et à l’autre bout du continent donc puisqu’aux Comores, donc dans une zone représentée comme francophone et qui serait liée par les mêmes aspects territoriaux et les mêmes besoins langagiers. Le parti pris des éditeurs de ces méthodes, édités grâce à des projets et des financements obtenus par l’Unicef a été, et ce de manière à pouvoir s’adresser à tous, de minorer ce qui pourrait être des situations trop « localisées », trop identifiables, chacun doit pouvoir s’identifier dans les pages du manuel. Il règne un flou sur le nom des auteurs de cette collection, ils ne sont pas mentionnés, et chaque tome est signé de manière anonyme : « les auteurs » trouvons-nous dans l’avant-propos.

Ces manuels ont été réalisés et publiés en 1994 par la maison d’édition Hatier International, puis distribués tardivement dans les écoles comoriennes durant les années 200040. Au sujet du choix de ces manuels dans le primaire, le ministre de l’Éducation se justifie ainsi :

« La collection Le Flamboyant est une collection panafricaine qui se veut être un outil d’ouverture sur la connaissance et la communication. C’est pour ces raisons qu’elle a été choisie par les cadres du ministère après consultation des personnels concernés. Elle présente en effet de multiples atouts.

Je suis convaincu que la collection Le Flamboyant permettra un enseignement rigoureux et méthodique du français afin que la maîtrise de la langue d’enseignement acquise dès l’école primaire conduise nos enfants vers des connaissances indispensables au développement de notre pays et à l’exercice de la citoyenneté dans une société moderne. 41»

Nous retenons, dans cet avant-propos rédigé par le ministre comorien de l’époque, le terme de collection « panafricaine ». La définition donnée par le Centre national de ressources textuelles et lexicales (CNRTL) 42est la suivante : « qui a trait à tous les Africains ». Le ministre revendique, dès lors, l’appartenance de son pays à l’Afrique dite francophone, loin d’une identité qui pourrait être india-océanienne. Aussi, l’idée de « panafricanisme » impliquerait-elle une identité commune qui se rejoindrait autour d’une langue et de l’école dans une région vaste.

Pour autant, douze ans plus tard, on souligne une évolution relative à l’identité géographique des Comores, une évolution revendiquée du point de vue gouvernemental. Ainsi, dans le PTSE, rapport établi en 2015, le ministre compare les résultats scolaires de son pays avec ceux des pays de la SADC43 et/ou de l’océan Indien, s’émancipant dès lors du panafricanisme. On peut lire en effet à la page 13 :

« Tous les niveaux du système, les effectifs d’élèves sont en nette augmentation et la capacité d’accueil s’améliore. […] Malgré tout, ce niveau de capacité d’accueil au préscolaire est nettement en dessous de la valeur moyenne autour de 60 % observée dans les pays de la SADC au cours des récentes années, et plus encore si on compare la situation de l’Union des Comores à celle des îles de l’océan Indien telles que Seychelles ou Maurice qui affichent des TBS44 proches de 100 % à ce niveau. »45

Il réitère un peu plus loin :

« En termes de comparaison internationale, le niveau actuel de 74 % du taux d’achèvement du primaire place les Comores légèrement au-dessus de la moyenne observée sur le continent africain dans son ensemble (70 % autour de 2013), mais juste dans la moyenne des pays de la sous-région de la SADC pour lesquels les données sont disponibles. »46

La SADC qui englobe 16 pays dont les pays « francophones » comme Madagascar, l’île Maurice, les Seychelles et la République démocratique du Congo vise à promouvoir le développement économique de l'Afrique australe. Il semblerait que son influence commence à être importante dans le pays et modifie les échanges, les mobilités, le regard des pays sur ses voisins et, in fine, les rapports entre les langues.

II.3. La standardisation des manuels, un « prêt à l’emploi »

Les manuels Le Flamboyant étaient en premier lieu destinés à l’Afrique francophone, au Togo précisément. Puis, il a été prévu, une fois ces manuels diffusés, que les équipes d’enseignants locaux puissent adapter la collection à la spécificité de leur pays. Il est écrit, par exemple, dans le préambule du Flamboyant : « les maîtres peuvent utiliser des noms et prénoms adaptés au contexte des élèves » (page 5). Dans une telle conception, c’est un exercice de linguistique qui est proposé ; il n’est pas question de changer le système de la langue française ni d’offrir des variations internes mais seulement de substituer un prénom par un autre (donc un terme de même nature) sur l’axe paradigmatique, de manière à coller à la situation propre à chaque pays.

Au sein de ces manuels, si on peut glisser des prénoms locaux, les situations proposées peuvent être tout autant applicables à n’importe quel contexte géographique. Ce sont des leçons de langue française « passe-partout », universelles. Il a fallu simplifier au maximum les dialogues et les textes déclencheurs de leçons. Simplifier, lisser des situations communicatives, standardiser des actes de paroles, « décompliquer » la langue comme c’est le cas dans ces manuels sont aussi des choix faits aujourd’hui encore dans les manuels de français langue étrangère destinés eux aussi à être adaptables à tous types de public. Cette stratégie permet aux éditeurs d’être utilisables dans de multiples endroits et donc « achetables ».

Poursuivons la lecture de la collection Le Flamboyant : les préambules précisent que « cette collection a été adaptée au contexte spécifique des Comores, en particulier au niveau du choix des textes »47. Cela n’est pas tout à fait vrai : seul le manuel de Cm2 propose en fin d’unité des textes spécifiques à la culture comorienne : ce sont des textes de reportages issus du magazine Jeune Afrique. Au nombre de six, ils abordent le traditionnel masque de santal, la légende de la naissance de la ville de Mutsamudu, un texte descriptif sur les îles des Comores et leurs liens avec le prophète, le mariage, les funérailles, des recettes et la culture de la vanille. Botanique, histoire, religion, rites, bref des bribes de ce qui compose la vie de l’archipel sont abordées, des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire, des aspects socioculturels sur lesquels une didactique de la langue aurait pu s’appuyer.

Nous allons voir que d’autres standards dominent.

II.4. Présentation de l’architecture du manuel

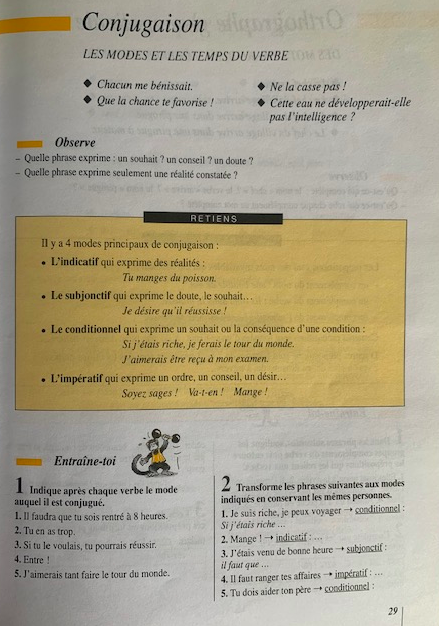

L’appareil pédagogique des six manuels, destinés aux classes préparatoires, élémentaires et moyens, est systématiquement réparti en huit rubriques. Les livres destinés aux Cours élémentaires et aux Cours moyens couvrent tous les aspects de la compétence linguistique telle que définie par le CECRL (vocabulaire, grammaire, conjugaison, orthographe d'usage, orthographe grammaticale) ainsi que la compétence de communication (initiation à l'expression orale dont la lecture à l’expression écrite et à la compréhension écrite).

Figure 4. Page de conjugaison du manuel Le Flamboyant, Livre unique de français, Cm2

Source : Livre unique de français Cm2, Union des Comores, Paris, Hatier International, coll. « Le Flamboyant », 2000, p. 29

Les manuels sont structurés autour de séances pédagogiques qui sont scénarisées de façon classique selon l’approche communicative. Dans chaque unité, on retrouve un texte déclencheur, des questions de compréhension et des exercices de langues. Ceux-ci peuvent porter sur le vocabulaire, les auteurs proposent alors des exercices de sémantique, de synonymie, de travail autour de champs lexicaux ou de morphologie. La grammaire a tendance à être inductive et est rythmée dans chaque unité par le séquençage suivant : « Observe », « Retiens », rubriques qui résument la règle de la langue à retenir, clairement formulée, « Entraîne-toi », des points sur la conjugaison qui permettent d’acquérir des connaissances en morphologie flexionnelle, de l’orthographe. Enfin, le scénario est clos par une production orale ou écrite intitulée « Je sais dire, je sais faire » qui permet d’utiliser en situation « les actes de paroles » étudiés. De la compréhension écrite à la production écrite ou orale, on voit ici se profiler le scénario type de l’approche communicative selon les analyses de Courtillon48 et de Bérard49. Les leçons sont conçues sur une idéologie éminemment monolingue héritée du modèle français, étanche au plurilinguisme : l’histoire de la langue française est en effet celle de la construction d’une langue à la fois homogène et unique sur le territoire national50. Dans l’ensemble de ces manuels, il ne sera d’ailleurs jamais question des autres langues, de bilinguisme, de plurilinguisme, de répertoire langagier, de shikomori ou de langue arabe. L’étude des situations de chaque séquence, des discours qui s’y rapportent mobilise une représentation dominante du monolinguisme, ou qui a tout au moins vocation à l’être.

Les personnages présents dans les unités pourraient parler plusieurs langues ou parler de leurs langues, mettre en mots, mettre en scène leur plurilinguisme. Aspect qui est ici oublié, nié, et c’est le monolinguisme des personnages qui paraît être le standard des apprenants.

D’autres caractéristiques sont présentes dans ces manuels.

II.5. Les temporalités

L’observation du contenu de la table des matières montre une propension à orienter les leçons sur le rythme de l’année scolaire. La plupart des manuels s’ouvre sur la rentrée et se clôt sur le voyage de l’été : « à l'école » pour le Cm2, « le jour de la rentrée » puis « voyage au pays de l’abondance » suivi de « je t’écris du bout du monde » (pour le Ce2), « c’est la rentrée », « en avion » pour le Ce1. « À l’école, on découpe le temps, on le mesure, on l’organise afin qu’il soit occupé au mieux, et l’emploi du temps est un des principaux fondements de l’ordre scolaire » comme l’expliquait Marchive51. Ce découpage de temps, n’est pas que celui d’une journée ou d’une semaine d’école, c’est aussi l'année scolaire dans son entièreté qui est concernée. On trouvera ainsi, à mi-parcours du manuel, c’est-à-dire vers les leçons onze, voire douze, une leçon qui aborde Noël : intitulée « Noël » dans le manuel de Ce1, « la dinde de Noël », dans celui du Ce2, et enfin « L’orange de Noël » et « L’étrange Père-Noël » dans celui du Cm2. Les leçons onze et douze correspondent à la mi-année, au mois de décembre, période calquée sur le calendrier européen. Force est de constater que ce découpage de temps instaure de façon implicite, des rythmes et des rites issus de l’hémisphère nord et représente une idéologie au même titre que le monolinguisme du manuel vu plus haut. À travers cette organisation, ce découpage temporel imposé, c’est aussi une forme de domination ou de violence symbolique qui interdit d’exprimer la temporalité locale et d’être en adéquation avec la réalité du terrain.

Cette structuration de l’année scolaire, qui met en avant Noël comme mi-parcours de l'année, est doublement appuyée par la quasi-absence de fêtes musulmanes, donc celles qui rythment en réalité les îles des Comores. Elles sont ici présentées dans une leçon du manuel de Ce1 (leçon 17 intitulée « la fête du Ramadan ») :

« Aujourd’hui, c’est la fin du Ramadan. Pendant un mois, tous les musulmans du village ont jeûné. Durant cette longue période, du lever au coucher du soleil, ils ne doivent ni manger, ni boire, ni fumer. »52

Les textes tels que rédigés excluent que les élèves puissent être eux-mêmes musulmans. Il n’est en effet que question « d’eux », « des autres » : « tous les musulmans », « ils ». Il en est de même dans la leçon dix-sept du manuel de Ce2 intitulée « le Ramadan », on peut lire :

« Chaque jour, avant le lever du soleil, tous prenaient un repas léger. C’est parfois long et difficile, une journée sans manger et sans boire ! Ce n’est qu'après le coucher du soleil qu'ils pouvaient faire à nouveau un repas. Puis ils se rendaient tous, hommes, femmes et enfants à la mosquée pour faire une longue prière collective. »53

D’autres temporalités, d’autres rythmes se retrouvent dans les manuels à travers les activités quotidiennes, le thème de la toilette, les travaux ménagers (le ménage, le repassage, la lessive, la cuisine, « les préparatifs d’un bon repas », etc.), les travaux des champs sont proposés. Dans ce tempo, l’enjeu est aussi celui de l’instruction civique.

II.6. Le thème de la diaspora

La famille est souvent l’objet privilégié des supports didactiques ; ainsi, les relations de l'enfant avec ses parents et ses grands-parents sont représentées abondamment dans le manuel. L’image véhiculée est celle d’une famille unie, réunie, avec, selon les unités, parfois un grand-père qui habite encore au village et auquel on rend visite. Mais la diaspora, le fait d’avoir des membres de la famille loin, telle qu’elle peut rencontrer aux Comores ne se lit pas ou si elle se lit, ce n’est que de manière peu limpide.

Les diasporas, celle de l’océan Indien et celle de métropole, ne se devinent qu’à demi-mot. Dans le manuel du Ce2, un enfant rêve de voyage et dans l’illustration, dans une bulle qui illustre sa pensée, on peut voir l’Arc de triomphe, symbole fort de Paris. Dans la leçon « en avion » du manuel de Ce1, Mariama, Hamidou et leurs parents prennent l'avion pour se rendre chez leur oncle à l’étranger, mais le lieu n’est pas plus précisé. Une hôtesse de l’aéroport appelle « les passagers à destination de Casablanca et Paris sont priés de se présenter porte n°3 pour embarquement immédiat ». Dans la leçon 11, à l'occasion de Noël, l’avion de Fatouma vient de se poser à Paris, Fatouma se rend chez « le cousin René ». Dans le manuel de Cm2, un oncle qui habite dans un pays occidental non précisé envoie une paire de jumelles à la famille. Il n’est ainsi jamais question du migrant, de migration, de l’autre terre. Néanmoins, plusieurs scènes des manuels se passent à la poste ou concernent l’envoi des courriers, la correspondance avec des amis ou de la famille lointaine. L’une d’elle fait particulièrement écho à Fatou Diome, et notamment à son roman Le Ventre de l’Atlantique54 dont nous parlions plus haut. Cette leçon s’intitule Le mandat (unités 27 et 28) et est présente dans le manuel de Ce2. Ce sont deux textes issus du roman Le mandat d’Ousmane Sembene55 (2000) qui servent de déclencheurs à la parole des élèves et à l’étude de la langue56 :

« - Tu es pire que lui. Il suffit que tu laisses un papier et les impôts arrivent à une ou deux semaines près. Et ici, dans cette maison, tu n’as jamais apporté de bonnes nouvelles.

- Justement c’est le contraire ce matin.

- Han, fit Mety en se levant vivement.

- Dès qu'on vous parle d'argent, vous voilà frétillantes comme des vers. C’est de l'argent !

- Il vient d'où ?

- De Paris. Un mandat.

- Paris ? Ibrahima connaît quelqu'un à Paris ? … Tu es sûre que c'est lui ? Bah, ne nous tue pas avec un faux espoir.

- C'est vrai, il y a même une lettre avec. Je connais mon métier. Tu as entendu, Aram ? lança Mety, joyeuse, à la seconde épouse qui s'était approchée. Aram était plus jeune, maigre, les joues creuses, le menton pointu. Elle demanda : un mandat de combien ? 25 000 francs ! annonça Bah. – 25 000 francs ! 25 mille francs ! Allah est venu. »57

Il est certainement difficile d’aborder directement le sujet de la diaspora, sujet politiquement sensible dans un contexte scolaire. Néanmoins, le détour par la littérature semble autoriser une forme de compromis, grâce à des extraits de récits d’exil et des auteurs qui ont « réussi » comme nous le voyons dans l’extrait ci-dessus, et comme nous allons le voir dans d’autres exemples.

II.7. La noblesse de la littérature en langue française

Dès les tous premiers volumes de la collection, les élèves sont confrontés à la littérature, à travers des extraits de romans, des fables, des contes, des comptines. Nous retrouvons ainsi L’enfant noir de Camara Laye dans le manuel des Ce2. C’est à partir du cinquième volume de la collection, celui destiné à la classe de Cm1, que les textes déclencheurs des leçons sont exclusivement des textes littéraires. Comme cela était annoncé dans l’avant-propos, les auteurs de cette collection concèdent aux écrivains africains « la large place qui leur revient », mais le plus important est bien que « les élèves commencent leur initiation à l’expression littéraire la plus élaborée d’une civilisation à laquelle leurs pays respectifs ont choisi de participer ». Dans le manuel de Cm2, les textes supports sont issus des œuvres de Camara Laye, Robert Sabatier, Anne Debel, Sénouvo Agbota Zinsou, Ousmane Sembene, Boubou Hama et Renée Clair, Richard Wright, Yva Léro, Andrée Clair, Abdoulaye Sadji, Étienne Goyémidé, Olympe Bhêly-Quenum, Jean Ghéhenno, Tristan Derème, Véronique Tadjo, Daniel Pennac, François Rabelais, Charles Perrault, Léon Tolstoï, Antoine de Saint-Exupéry, Jean de la Fontaine ou encore Reginald Campbell58. Des contes traditionnels du Cameroun ou du Niger viennent compléter la liste.

Les auteurs, quand ils ne sont pas des « classiques » occidentaux, sont ainsi pour la plupart originaires d’Afrique de l’Ouest et portent haut les couleurs de la Francophonie, ce sont généralement d’anciens étudiants en France : le Béninois Olympe Bhêly-Quenum, l’Ivoirienne Véronique Tadjo, le Togolais Sénouvo Agbota Zinsou. Ce sont donc des œuvres issues d’auteurs primés comme Camara Laye qui renforcent l'idée d’une migration « réussie » avec et grâce à la langue, une migration « intellectuelle », « littéraire ». Les autres auteurs que nous croisons au fil des manuels ont écrit en français sur l’Afrique francophone (Anne Debel, Le Cameroun aujourd’hui). Les textes présentés se veulent largement ouverts sur la « diversité des productions littéraires francophones. Il paraît néanmoins que l’identité véhiculée est celle de l’Afrique francophone de Senghor, la langue de culture, porteuse de « cet Humanisme intégral, qui se tisse autour de la terre »59. La Francophonie de Senghor est celle où les cadres des pays qui venaient d’obtenir leur indépendance avaient été formés dans les universités françaises. Cela leur donnait l’avantage de garder une certaine fidélité au français « normé », « métropolitain ».

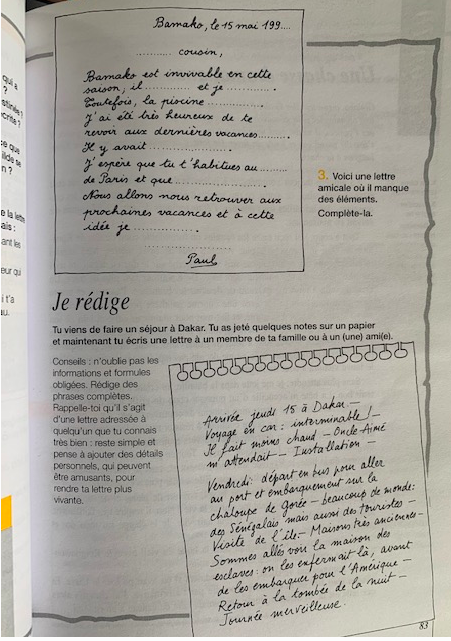

C’est donc bien une francophonie d’ailleurs qui est offerte dans ces manuels. On trouve d’ailleurs à plusieurs reprises des lettres au fil des unités, rédigées à partir de Dakar, Conakry (cf. Figure 5), mais il n’y est jamais question de Saint-Denis de La Réunion, d’Antananarivo, ni même de Moroni, de Mamoudzou, de Marseille ou de Dunkerque, villes qui semblent plus proches du vécu des jeunes comoriens. Cette tendance va se confirmer encore dans l'ensemble des volumes destinés aux élèves de collège dans les manuels de français Indigo. Des références socioculturelles, des éléments identitaires de la région Afrique australe et de l’océan Indien ne seraient-elles pas bienvenues dans le cadre d’un apprentissage de cette langue ? Au-delà d’une formation de formateurs sur l’approche communicative qui a dû certainement être nécessaire pour utiliser à bien ce livre, ces manuels conçus pour l'Afrique de l’Ouest actuelle demande, pour être appliqués aux Comores, des compétences interculturelles - soit la capacité de mettre en mots l’écart entre cultures - de la part des enseignants, pour faire le lien entre les spécificités de la culture comorienne et les contenus relatifs aux autres pays tels que proposés à travers les supports didactiques.

Figure 5. Exercices de rédaction du manuel Le Flamboyant, Livre unique de français, Cm2

Source : Livre unique de français Cm2, Union des Comores, Paris, Hatier International, coll. « Le Flamboyant », 2000, p. 83

Conclusion : quelle pourrait être la francophonie des manuels ?

Afin de repenser l’enseignement du français aux Comores et qu’il puisse faire sens auprès des jeunes Comoriens, nous avons souhaité étudier les manuels qui étaient proposés dans les classes des écoles du primaire. Depuis un certain nombre d’années, ce sont les manuels de la collection Le Flamboyant qui font office de supports à l’apprentissage de la langue française. Nous nous sommes intéressées à leurs inscriptions géographiques, aux lieux offerts, aux temporalités, aux liens sociaux présents dans les différentes unités, l’idée étant de montrer qu’il existait peut-être un écart entre ce que les jeunes apprenants comoriens vivaient en français et les situations proposées dans les différentes unités du manuel. Nous avons vu que ces manuels issus, conçus initialement pour les élèves d’Afrique de l’Ouest francophone comme le Togo, offraient un apprentissage de la langue française et une représentation de ses usages, de ses pratiques qui seyaient trop peu aux besoins en langue française des élèves comoriens. Nous avons également montré que ces manuels s’adressaient à un élève francophone « universel », manquant dès lors peut-être leur cible. La langue française est minoritaire dans l’Union des Comores, utilisée dans certaines fonctions du quotidien, réservée à l’administration, elle n'en est pas moins langue majoritaire par le pouvoir et les possibilités de réussite qu'elle représente. Une telle complexité est à prendre en compte dans le cadre d’une réflexion sur la politique linguistique éducative. Or il apparaît dans ces manuels que, loin d’une langue fonctionnelle, ancrée dans des situations réalistes, et susceptible d’aider à la communication, c’est une langue à visée prioritairement culturelle qui est enseignée, langue s’adressant à l’élite ou ayant pour but de la reproduire.

« Dans les décombres du colonialisme, nous avons trouvé cet outil merveilleux, la langue française », aimait à répéter le poète Léopold Sédar Senghor, ancien président du Sénégal. Ses propos résonnent fort encore aujourd’hui, mais, ne faudrait-il pas repenser la Francophonie en termes de nouveaux découpages géographiques et d’histoires récentes, de variations et de contacts des langues, de besoins des élèves et de liens sociaux de manière à faire sens dans les classes ? Il est peut-être temps de « désuniformiser » la francophonie telle qu’elle est pensée, découpée aujourd’hui et de laisser la possibilité à chacun de se la « réapprivoiser ». Une forme de francophonie « autre » semble se déployer dans l’Afrique australe et dans l’océan Indien, liée à la migration, aux échanges interrégionaux, qu’ils soient linguistiques, religieux, économiques60. Cette francophonie, empreinte de nouvelles fonctionnalités, s’est éloignée du panafricanisme et de la fonction « langue-culture » telle qu’elle a été proposée par le passé. Elle est également teintée de plurilinguisme, de fluidité, de contacts avec d’autres langues. Le matériel pédagogique des écoles comoriennes ne gagnerait-il pas à « mettre en écho le multilinguisme social avec le multilinguisme scolaire »61 ?