Voyager dans des contrées lointaines et peu familières nous amène souvent à questionner nos connaissances géographiques et nos représentations spatiales. Un enfant demandera souvent à ses parents : « On est bientôt arrivés ? On est déjà à la mer ? ». Plus tard, lors d’un voyage en train, l’on pourra également se poser des questions similaires : quand commence le Sud de la France ? À quel moment le paysage commence-t-il à ressembler à la Bretagne ? Ce pays fait-il partie de l’Europe de l’Est ?

Les voyageurs du XVIIe siècle se sont souvent, volontairement ou involontairement, posé de semblables questions. À une époque où les cartes n’avaient pas encore acquis une exactitude scientifique irréprochable, le travail d’accumulation géographique ne se faisait pas objectivement, mais reposait sur un ensemble de représentations cognitives, acquises via la lecture, la consommation d’art et de culture, des interactions sociales ou des spéculations personnelles. On prend souvent comme exemple l’Orient, ensemble de visions biaisées et de représentations proto-colonialistes, qui est idéalisé ou critiqué en Europe occidentale depuis de nombreux siècles1.

Cet article vise à comprendre l’évolution des représentations spatiales et cognitives des Alpes durant le Siècle des Lumières et jusqu’en 1830. La question principale reposera sur l’interprétation par les voyageurs de l’espace alpin : ce qui le compose et ce qui n’en fait pas partie. Que représente l’entité alpine aux yeux de ces voyageurs. Quelle influence cette conception a-t-elle sur l’expérience de voyage ?

Cette thématique est directement liée aux questions de cartes cognitives, ou mental mapping2. Cet enjeu est omniprésent dans nos vies et, en effet, dans celle des voyageurs depuis de nombreux siècles. Si l’interprétation personnelle d’une région semble anodine, la transmission de ces représentations via les récits de voyage crée des représentations pertinentes à travers de nombreuses générations, qu’il s’agisse de représentations géographiquement exactes ou non.

Cette communication tentera d’élucider trois points principaux. Tout d’abord, la question de l’entrée dans l’espace alpin sera analysée : en effet, le moment d’entrée dans les Alpes suscite un vif changement de ton dans la progression narrative, et celui-ci doit être analysé. Ensuite, nous nous attarderons sur la traversée des frontières à l’intérieur même des Alpes. L’espace alpin est et a été traversé par de multiples types de frontières : politiques, linguistiques, naturelles, religieuses, socio-économiques, culturelles, etc. La traversée de ces frontières a également joué un rôle prépondérant dans les récits de voyage. Enfin, en adéquation avec le thème principal de ce colloque, nous appliquerons les problématiques précédemment citées au cas particulier de l’Italie, destination de voyage ancrée dans les pratiques de voyage depuis bien avant le Siècle des Lumières.

Où débutent les Alpes ?

Entrer dans l’espace alpin représente une rupture narrative évidente à la fois pour l’auteur et le lecteur. Aujourd’hui comme hier, entrer dans les Alpes suscite un changement d’intérêts, de priorités, de descriptions et d’attention. L’entrée dans les Alpes dans la narration de voyage est souvent matérialisée dès que les montagnes sont pour la première fois visibles par le narrateur. Une fois à l’horizon, l’espace alpin narratif débute immédiatement, alors qu’il reste pourtant de nombreux kilomètres à parcourir avant de se retrouver au milieu des premières vallées. C’est donc les montagnes du Jura, offrant un parfait premier panorama sur les Alpes, qui agissent souvent comme instant de déclic pour ces voyageurs alpins. Venant majoritairement de Grande-Bretagne, de Paris ou du nord de l’Europe, ils se retrouvent ainsi, la plupart du temps, contraints de traverser le Jura3. En tant que massif de moyenne montagne, très densément boisé, peu aménagé, le Jura offre une première expérience montagneuse peu évidente, difficile sans pour autant susciter l’émerveillement esthétique. L’arrivée face au premier panorama alpin provoque donc un contraste saisissant et la promesse d’une expérience de voyage de meilleure qualité. Ainsi la narration alpine se retrouve souvent activée à ce moment-là, et ce de la manière la plus positive, comme le prouve cet extrait du journal du couple Shelley.

Two leagues from Neufchâtel we saw the Alps : range after range of black mountains are seen extending one before the other, and far behind all, towering above every feature of the scene, the snowy Alps. They were an hundred miles distant, but reach so high in the heavens, that they look like those accumulated clouds of dazzling white that arrange themselves on the horizon during summer. Their immensity staggers the imagination, and so far surpasses all conception, that it requires an effort of the understanding to believe that they indeed from a part of the earth.4

Une telle citation aurait pu rester anodine si dans les pages suivantes les auteurs ne s’étaient pas davantage attardées sur le sujet. Cependant, c’est l’obsession que les auteurs entretiennent vis-à-vis des Alpes à partir de ce moment-là qui fait également basculer le lecteur dans un « mode alpin » dont il est difficile de sortir. Alors que certains écrits de l’époque prennent volontiers le temps de décrire l’itinéraire conduisant jusqu’aux vallées profondes des Alpes, d’autres passent directement à celles-ci, créant ainsi dans l’esprit des lecteurs une carte cognitive erronée, synonyme d’entrée immédiate dans l’espèce alpin.

La base de données créée dans le cadre de ma thèse doctorale sur les voyages alpins m’a permis d’identifier des centaines d’itinéraires alpins et d’en extraire les plus intéressants. Evidemment, alors que des illustrations et cartes peuvent en effet faire partie de certains récits de voyage, mais que celles-ci restent marginales, il est patent que les représentations spatiales sont largement basées sur des descriptions écrites et une géographie plus cognitive, personnelle, émotionnelle que scientifique. Il est ainsi normal que certains récits de voyage, écrits la plupart du temps par des voyageurs peu familiers avec ces régions, offrent une description géographique erronée ou imprécise. La carte ci-dessous montre quatre descriptions d’entrée dans les Alpes qui aujourd’hui ne sauraient convaincre aucun Français.

Figure 1 : les Alpes franco-italiennes

Si une comparaison entre ces lieux et les Alpes semble acceptable, c’est l’absence de transition narrative entre ces villes et les vallées alpines qui crée chez le lecteur une acceptation du fait que depuis Roanne, Besançon, Toulon ou Mâcon, nous sommes en effet déjà dans les Alpes – ou du moins en contact direct avec elles. Prenons l’exemple de Roanne. Mary Berry, qui voyage d’ouest en est et qui s’est déjà rendue dans les Alpes auparavant, explique que l’architecture de Roanne est déjà alpine. « The country hereabouts, and indeed from Roanne, like the lowest region of the Alps; flat-topped houses and villages perched upon hills, more like the paysage of Italy than any other part of France that I have seen5 ». L’absence de coupure narrative entre cette description et son entrée en Savoie donne ainsi un signal au lecteur dont la confiance et la géographie cognitive reposent sur les écrits de voyageurs aguerris. On peut ainsi comprendre à quel point les récits de voyage, à l’époque véritables best-sellers, ont pu jouer un rôle dans les choix d’itinéraires ou dans les compréhensions spatiales des lecteurs qui souvent deviennent voyageurs-écrivains à leur tour.

Les frontières au sein de l’espace alpin

Penser les Alpes comme espace transnational nous oblige forcément à en considérer la complexité des frontières qui les traversent. Aujourd’hui comme hier, les Alpes sont traversées de nombreux types d’obstacles physiques ou humains qui se croisent souvent mais ne se chevauchent que rarement. En effet, la variété linguistique de l’espace alpin (français, allemand, italien, romanche, ladin, slovène, sans oublier toutes les variations d’accents et de dialectes pour chaque langue) complète un paysage politique tout aussi complexe : la période étudiée ici voit s’enchaîner des régimes politiques bien différents et des structures territoriales très variées, du jacobinisme au fédéralisme. Les divisions religieuses s’ajoutent à cette équation et influencent encore plus les différences socio-culturelles et économiques déjà en place. Enfin, l’espace naturel des Alpes est lui-même composé de barrières et d’obstacles – sommets, cols, vallées, rivières – qui servent parfois de guides aux frontières humaines.

Ce pêle-mêle de frontières a une influence capitale sur l’expérience du voyage alpin. En effet, alors que l’entrée des Alpes, comme nous l’avons vu, guide la progression narrative des voyageurs et de leurs écrits, la traversée de nouvelles frontières remet en cause le voyageur, son questionnement spatial ainsi que le choix d’itinéraires effectué. À travers ce sous-chapitre, prenons comme exemple deux histoires et deux types de frontières : l’une politique, l’autre linguistique.

Le premier exemple démontre que les frontières politiques au sein de l’espace alpin ont aussi joué un rôle dans la représentation spatiale des voyageurs. Le passage de France en Savoie, au Pont-de-Beauvoisin, est pour Mary Berry une véritable entrée dans une réelle région alpine, alors que ses précédents commentaires sur Roanne avaient été subtilement mais directement suivis par une description de l’Isère.

At the Pont de Beauvoisin, one passes the Guiers, which separates France from Savoy. From thence one gets into Alpine scenery, mounting up the side of the hill with the streaming running in some places at an immense depth below.6

Un simple passage de frontière suffit à bousculer encore une fois la vision spatiale de l’auteur et donc du lecteur.

Le deuxième exemple fait resurgir l’importance des frontières linguistiques et leur influence sur l’expérience cognitive de voyage à travers l’espace alpin. En 1775, le jardinier écossais Thomas Blaikie visite le Jura et les Alpes pour y collecter des plantes de montagne pour le compte de la Cour de France. Basé dans les environs de Genève, il se lance dans une longue visite des Alpes à travers le Chablais puis le Valais. Il se lie d’amitié avec son premier guide, Abraham Thomas, qui lui permet de se procurer un aperçu détaillé des vallées qu’il découvre. Les descriptions qui en sont faites dans la version écrite sont extrêmement positives et démontrent que même les vallées reculées de la région lémanique offrent une expérience de voyage favorable aux voyageurs7. Malheureusement, après Sion, le français laisse place au suisse-allemand et Abraham Thomas ne peut à ce moment plus jouer le rôle de médiateur entre le visiteur et le territoire visité. Thomas Blaikie et son guide doivent ainsi se séparer, et c’est à cause de son nouveau compagnon que le récit de Blaikie tourne au cauchemar : en effet, son guide germanophone tente à plusieurs fois de lui dérober son sac, et refuse même de le mener dans certaines vallées. Ce défaut de communication rend le récit beaucoup plus noir, créant ainsi une zone sombre dans la carte mentale de l’auteur et du lecteur. Une simple frontière linguistique a donc mis en lumière une partie des Alpes et a rendu une autre relativement nocive.

L’Italie devient alpine

À partir de la Renaissance, le Grand Tour s’installe en Europe comme une pratique de voyage standardisée, véritable rite de passage des élites européennes afin de compléter leur éducation8. Alors que les itinéraires sont variés, dépendant souvent des relations personnelles des voyageurs, et des lieux où ils étaient en mesure de trouver un soutien familier, logistique et financier, les différents types de Grands Tours partagent deux éléments en commun. D’une part les destinations et points d’arrêts s’avéraient souvent être des centres urbains, confortables, propices à la socialisation : Londres, Paris, Munich, Vienne, Genève. D’autre part, l’Italie était presque toujours la destination finale de leur voyage, afin de visiter les sites de l’Antiquité et de la Renaissance.

Mais rejoindre l’Italie impliquait toujours – ou presque – une traversée des Alpes. Que l’on soit à Lyon, Genève, Munich ou Vienne, les Alpes forment un arc, séparant l’Italie romaine de l’Europe du Nord barbare. Cette traversée des Alpes est soit redoutée, soit ignorée dans les récits de voyage. Alors qu’une traversée « rapide » des Alpes ne peut rarement s’effectuer en moins de six jours, elle ne prend qu’une place minime dans les journaux publiés ou privés. L’arrivée en Italie, quant à elle, sonne comme un soulagement, ou du moins une véritable ligne d’arrivée. Le climat change, les plaisirs de la vie diffèrent, et le récit littéraire de voyage prend une tournure d’épilogue.

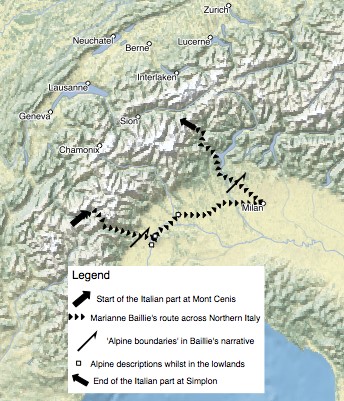

Alors que l’Italie reste la destination privilégiée des voyages de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, son rôle change. La visite, quasiment sous la forme d’un pèlerinage, des sites de l’Antiquité et de la Renaissance, est peu à peu réduite et se résume parfois seulement au nord de l’Italie, dans la région de Turin et Milan. Ainsi, les Alpes restent constamment en arrière-plan. Alors que celles-ci disparaissent instantanément du récit narratif pendant les XVIe et XVIIe siècles, les Alpes continuent de fasciner pendant le Siècle des Lumières. Elles ne sont plus la frontière naturelle traversée et oubliée, elles deviennent une référence constante et à prendre en compte – souvent avec enthousiasme – pour le voyage retour. Prenons l’exemple de Marianne Baillie, qui en 1818 séjourne à Turin après avoir traversé la Savoie. Si, bien entendu, les villes de Turin et Milan sont bien moins décrites comme alpines par rapport aux villes suisses comme Genève, Lausanne ou Berne, Baillie ne manque pas de rappeler la présence des montagnes à quatre reprises, comme l’indique la carte ci-dessous.

Figure 2 : Itinéraire de Marianne Baillie

Comme la carte le montre également, le retour dans un « mode narratif alpin » ne se fait pas attendre, et l’on retrouve une description alpino-centrée dès la sortie de Milan. Une fois au col du Simplon, frontière de l’Italie vers la Suisse, Baillie dresse une comparaison architecturale et sociale de ces lieux. Elle trouve les paysans suisses bien plus propres que leurs homologues italiens, mais avec beaucoup moins de grâce, d’expression et de beauté, affirmant que ces valeurs étaient restées d’un côté des Alpes9. Encore une fois, la frontière nationale et naturelle qu’est le Simplon offre un contraste dans l’expérience de voyage, mais ne manque pas de présenter la place de l’Italie comme un espace tourné vers les Alpes.

Ainsi, à travers cet exemple, nous voyons bel et bien la disparition progressive de l’Italie du Grand Tour, des ruines de l’Antiquité, des sites de la Renaissance et des visites de la sérénissime Venise. On y retrouve plutôt une visite modeste du nord de l’Italie, dépendant largement des cercles sociaux de chacun, et ne perdant pas de vue le chemin retour à destination des Alpes via les cols suisses ou français. Le Siècle des Lumières, sans mettre l’Italie de côté, a enfin élevé les Alpes au rang d’entité géographique reconnue et recherchée par les élites d’Europe occidentale.

Cette question de l’assimilation de la géographie alpine dans les mentalités collectives peut sembler anodine. Il est impossible d’estimer précisément l’influence qu’un auteur et ses cartes cognitives peuvent avoir sur son lectorat. Néanmoins, ces questions de représentations de l’espace se sont depuis transformées en questions de communication, de valorisation et, osons le dire, de marketing. Si des aéroports comme Genève, Lyon, Turin, pourtant non situés à flanc de montagne ou en fond de vallée, s’autoproclament destinations de ski, c’est pour au mieux construire une progression géographique de la plaine vers la montagne, étape par étape, et de rejoindre l’ensemble de représentations cognitives qui composent l’image de la montagne. Avec l’avènement du tourisme moderne, l’espace alpin est devenu une expérience à consommer. Au XIXe siècle, l’arrivée des chemins de fer a rendu plus simple le transport de voyageurs d’un point A – un lieu non-alpin, par exemple Paris – à un point B – la destination alpine, par exemple Chamonix. À cette même période, les villes et villages sont devenus des « stations », ou resorts. Ainsi, alors que l’espace alpin était entre 1750 et 1830 un lieu d’exploration et d’accumulation du savoir, les Alpes sont ensuite devenues un agglomérat de stations, toutes extrêmement bien équipées, qui sont en mesure de fournir une expérience alpine au voyageur ; on ne voyage plus à travers les Alpes pour les comprendre, mais elles viennent se présenter à nous à travers ces points de contact. On peut donc espérer de chaque station une offre de sports d’hiver, de gastronomie alpine et même de clichés alpins en tous genres – musique folklorique ou architecture idyllique. Cette adaptation rapide des lieux alpins dès lors que le tourisme moderne a su se forger autour de la révolution industrielle n’aurait pu se faire sans la préparation mentale au préalable de certaines régions reconnues largement comme lieux alpins par excellence. Ainsi, si nous construisons immédiatement dans notre tête une image mentale des Alpes lorsque quelqu’un en évoque le nom, c’est bien parce qu’un travail de cartes cognitives a été engagé lors de la « découverte » de celles-ci, pendant le Siècle des Lumières. Ces représentations se sont transmises d’auteur à lecteur et ont ensuite pénétré les mentalités collectives. C’est dans l’analyse de ces erreurs, de ces manques d’exactitude géographique, que l’on peut comprendre comment des sociétés entières forgent des géographies tout à fait subjectives qui plus tard peuvent devenir de réels clichés politiques, sociaux ou culturels. L’interprétation d’une région par une population externe garde donc encore toute son importance dans le monde d’aujourd’hui où le tourisme de masse constitue une pratique utile mais délicate pour les régions qui le subissent.