Introducción

Esta investigación tiene como punto de partida un estudio previo sobre la representación de la dictadura de Pinochet en el cine documental, publicado en 2018 por CEME-UNED con el título de La dictadura de Pinochet a través del cine documental. 1973-2014. En dicho libro analicé más de 300 películas documentales que trataban total o parcialmente algún aspecto del régimen militar que se desarrolló en Chile entre 1973 y 19901. El gran abanico de posibilidades que ofrecía este ambicioso proyecto implicaba que algunas realidades ligadas a la dictadura de Pinochet fueran trabajadas de soslayo con la intención de ser desarrolladas en mayor profundidad a través de monográficos como el que presento aquí.

El estudio de la historia a través del cine tiene un largo recorrido. Aunque es visto por muchos historiadores como un mero pasatiempo o una fuente poco confiable, lo cierto es que el cine puede considerarse en algunos casos como una ventana indispensable para mirar al pasado, como ocurre, por ejemplo, al estudiar la dictadura de Pinochet. De hecho, por mucho que se escriba sobre el bombardeo de La Moneda, no habrá cristal menos empañado que las imágenes que se filmaron aquel día. Es decir, asumiendo la imposibilidad de aprehender como historiadores nuestro objeto de estudio –pues tan pronto como es sometido a la variable del tiempo, se deforma, se fragmenta o se pierde–, muchas de sus huellas nos conectan con mayor precisión al pasado si se han registrado audiovisualmente.

Desde las propuestas de Marc Ferro en los años setenta para considerar el cine como una fuente para el estudio de la historia2, se ha escrito una cantidad ingente de textos que refuerzan los vínculos entre el cine y la historia. Es más, esta idea se remonta a los inicios del cinematógrafo, cuando el camarógrafo polaco Boleslaw Matuszewski señaló el valor que tenía el invento de los hermanos Lumière como reflejo del contexto político y social y, por tanto, como fuente histórica. Esto sirvió para que, más adelante, en los años cuarenta, Siegfried Kracauer demostrara que el cine expresionista alemán reflejaba las tendencias psicológicas dominantes en Alemania durante el surgimiento y el ascenso del nazismo3. Pero fue Ferro quien inauguró en este sentido toda una línea de investigación dentro de la Escuela de Annales, que fue seguida por otros como Robert A. Rosenstone en Estados Unidos o Ángel Luis Hueso y Josep María Caparrós Lera en España.

El presente texto se apoya en las aportaciones de todos ellos y en las de los investigadores que aplicaron este marco teórico a la historia de Chile. Sin duda, si queremos acercarnos al pasado reciente de cualquier país, no podemos olvidar sus fuentes audiovisuales, sobre todo, el cine documental. Como dice uno de los mayores exponentes cinematográficos chilenos, Patricio Guzmán, «un país sin cine documental es como una familia sin álbum fotográfico». Se asocia, pues, cine documental a memoria –en este caso, memoria colectiva–, y la memoria es la matriz de la historia. Esto no quiere decir que la memoria sea el contenido de la historia, sino que le sirve de sustento4. Por tanto, la memoria, en tanto que es fuente para la historia, ha de ser sometida a una crítica histórica. Al igual que el cine documental. Por eso, hemos de asumir que el cine documental también tiene límites, los propios del encuadre cinematográfico, así como los cortes a los que se somete en el montaje o su inherente función comunicativa, que acaban condicionando el mensaje. Una vez considerada la naturaleza de este tipo de fuente, estamos en disposición de estudiar dicha representación de la historia como lo que es: una historia cinematográfica.

Centrándome en el asunto que me trae aquí, el exilio chileno durante la dictadura de Pinochet a través del cine documental puede ser estudiado desde tres ópticas, las cuales serán desarrolladas a lo largo del presente texto, pero que ahora únicamente apunto a modo de introducción. En primer lugar, el exilio chileno como temática. Puesto que, como toda etapa histórica o régimen político, la dictadura de Pinochet puede ser abordada a través de diferentes aspectos o realidades, esta investigación concreta se limita a analizar la evolución del tratamiento fílmico que se ha hecho del exilio chileno en las películas documentales rodadas entre 1973 y 2014. En segundo lugar, y conectado con lo anterior, debido a la condición de exiliado de la mayoría de los cineastas chilenos, el presente estudio también se centra en la propia historia de estos cineastas, cuyas miradas ayudan a conformar un relato sobre el exilio. Y en tercer lugar, a partir de dichos relatos, abordaré un análisis de los recursos fílmicos que, en el tratamiento del exilio, dan forma a la narración histórico-cinematográfica de la dictadura de Pinochet.

Objetivos

-

Cuantificar el número de películas documentales que tratan el exilio chileno entre 1973 y 2014 para así determinar su relevancia en el tratamiento cinematográfico de la dictadura de Pinochet.

-

Contrastar las diferentes condiciones del exilio chileno y cómo los cineastas se enfrentaron a ellas.

-

Analizar los documentales sobre el exilio chileno a través de sus recursos narrativos y de esta manera trazar unas líneas generales sobre el papel que juega el exilio en el relato histórico-cinematográfico de la dictadura de Pinochet.

Hipótesis

Para abordar los objetivos expuestos, mi investigación parte de la siguiente hipótesis: La condición de exiliados de los cineastas chilenos determina que el exilio sea un tema clave en el retrato histórico-cinematográfico de la dictadura de Pinochet. Así no solo se denuncia este tipo de represión sobre la población chilena, sino que además da forma al documental autobiográfico. De esta manera, se produce una mutación del rol narrativo del testimonio, que añade a lo reivindicativo un carácter introspectivo.

Metodología

En el presente trabajo se combinan dos enfoques metodológicos: uno cuantitativo, a través del cual se obtienen una serie de datos estadísticos para determinar el número de películas documentales que han tratado el tema del exilio chileno desde 1973; y otro cualitativo, por el que se analizan los recursos narrativos con los que los cineastas configuran el relato histórico-cinematográfico de la dictadura de Pinochet. Tras una exhaustiva búsqueda de fuentes audiovisuales, la cual se puede consultar en la obra ya mencionada La dictadura de Pinochet a través del cine documental. 1973-2014, estimo que durante ese periodo de tiempo se rodaron unas 362 cintas documentales, de las cuales he alcanzado a analizar 303, esto es, más de un 85% de la filmografía. El análisis de dichas películas se ha realizado teniendo en cuenta cuatro etapas marcadas por acontecimientos decisivos de la historia reciente de Chile, que de alguna manera marcan no sólo la producción cinematográfica, sino también la propia manera de hacer cine en Chile:

-

1973-1979. Primera etapa de la dictadura de Pinochet, iniciada con el golpe de Estado y el bombardeo del palacio presidencial de La Moneda. Durante este periodo se provocó la principal oleada de exiliados debido a la feroz represión del régimen.

-

1980-1989. Segunda etapa del régimen, que da comienzo con la redacción de una Constitución, aún en vigor en el país, lo que da un carácter institucional a la dictadura. Las protestas y las denuncias contra el régimen se acrecientan, entre ellas las de los exiliados.

-

1990-2005. Tercera etapa, tomando como punto de partida la recuperación de la senda democrática. La Transición chilena vacía de sentido la figura del exiliado. Sin embargo, las casi dos décadas de destierro han dejado una huella irreparable en los que tuvieron que huir de Chile.

-

2006-2014. Cuarta y última etapa, marcada por la muerte de Pinochet, hecho que precipita una activación de la memoria colectiva del país, que ya ha sido heredada por una generación que no vivió la dictadura, pero que está marcada por ella, como los hijos de exiliados.

El exilio como tema del cine documental

Uno de los principales ejes que vertebra el libro La dictadura de Pinochet a través del cine documental. 1973-2014 es el estudio y la evolución de las temáticas que componen el discurso fílmico de las películas documentales sobre este periodo de la historia reciente de Chile. De esta manera, se intentaba dar respuesta a una de las preguntas esenciales que hay detrás de todo análisis cinematográfico: ¿de qué va la película? Para ello establecí una serie de categorías que podían aparecer en parte o en la totalidad del film analizado. Entre ellas se encontraban las siguientes: el golpe de Estado de 1973, el exilio, los detenidos desaparecidos, los presos políticos, la censura, las torturas, las protestas en la dictadura, el Plebiscito de 1988, las ejecuciones políticas, la pobreza, las consecuencias de la dictadura, los Derechos Humanos o la Iglesia durante la dictadura.

Bien es cierto que muchas de estas temáticas están íntimamente ligadas, como por ejemplo, las torturas y los detenidos desaparecidos, y que en una misma película pueden tratarse varios de estos contenidos. Descartando la visión simplista por la que a cada película corresponde una única temática y entendiendo la complejidad de este tipo de estudio, observé que en las películas documentales solía predominar una temática, aunque aparecieran otras en un plano secundario. Para la presente investigación he filtrado aquellos filmes que abordan el exilio tanto como tema principal como secundario.

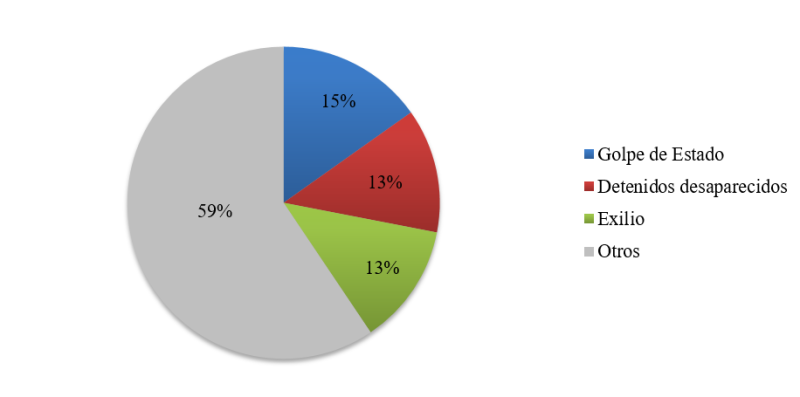

Tras contabilizar las temáticas de los 303 documentales analizados sobre la dictadura de Pinochet, se puede esbozar el siguiente panorama. Entre 1973 y 2014, el tema más tratado es el golpe de Estado de 1973, pues aparece como trama principal en un 15% del corpus estudiado: 46 filmes. Esto se puede deber al enorme simbolismo que tiene el bombardeo de La Moneda del 11 de septiembre. Quizás sea este episodio histórico el mayor paradigma de que el cine es capaz de representar en imágenes términos o convenciones que, como sostiene Rosenstone, los historiadores utilizamos para designar algo que «no existe, salvo en el papel»5. El historiador norteamericano pone como ejemplos los conceptos de revolución, evolución o progreso. En este caso, la abstracción que encontraría una representación gráfica es golpe de Estado, lo que fue posible gracias a las icónicas imágenes filmadas desde ángulos diferentes por Juan Ángel Torti, Pedro Chaskel, Peter Hellmich, camarógrafo de Heynowski y Scheumann, y el equipo de TVN formado por Manuel Martínez, Jaime Vargas y Dagoberto Quijada6.

Fig. 1. Temas del cine documental sobre la dictadura de Pinochet (1973-2014)

Tras el golpe de Estado, los otros temas más tratados, casi a la par, son los detenidos desaparecidos y el exilio: 39 y 38 películas respectivamente, lo que en conjunto constituye aproximadamente una cuarta parte de la filmografía sobre la dictadura de Pinochet (fig. 1). El tema de los detenidos desparecidos despierta gran interés entre los cineastas por su tremendo impacto en la opinión pública, como así demuestra la cobertura mediática del primer caso conocido en Chile: el de los Hornos de Lonquén7. Además, de las formas de represión empleadas por el régimen de Pinochet quizás esta fuera la más atroz, ya que conlleva otros como la tortura y la ejecución, y supone además una doble muerte: el fin de la propia vida y la desaparición del cuerpo.

En cuanto al tema del exilio, que es el que me trae aquí a escribir este texto, su predominancia en el relato cinematográfico sobre la dictadura de Pinochet, responde principalmente a la condición de exiliado de los propios cineastas, quienes aprovecharon el formato documental para contar su historia y así denunciar los crímenes de la dictadura, de los que estaban siendo protagonistas. Por tanto, el cine del exilio tiene una enorme carga subjetiva, lo que está ligado al documental autobiográfico, un subgénero muy recurrente en el retrato cinematográfico del régimen de Pinochet. Tanto es así que hasta podría definir un estilo de hacer cine documental en Chile. Este tipo de cine no sólo se dio en tiempos de dictadura. Muchas de las narrativas fílmicas posteriores, ya en democracia, siguen esta misma senda, aunque con un sentido diferente: el cine documental sirve en este caso como un ejercicio terapéutico, en el que los documentalistas buscan en sus respectivas historias personales huellas del pasado para sacar a la luz una verdad histórica que las fuentes oficiales ocultan8.

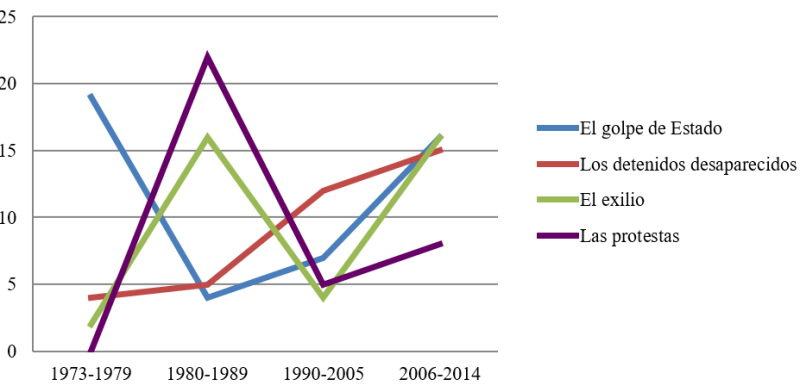

El estudio diacrónico que se puede hacer del cine documental relativo al exilio se entiende mejor si la filmografía analizada la dividimos en las cuatro etapas mencionadas más arriba y que vertebra la presente investigación. La frecuencia de películas con esta temática sin duda está condicionada a una serie de hechos que pueden explicar el mayor o menor número de estas. Al realizar una comparativa con las temáticas dominantes en cada etapa, se puede observar que el interés de los cineastas por el exilio ha sido irregular, condicionado al contexto histórico en que se filma. Los datos que a continuación se exponen han sido obtenidos tras una exhaustiva búsqueda de la filmografía relacionada con este tema, sin que quede descartado la existencia de más películas. Además, no toda esta filmografía ha podido ser analizada por la dificultad que entraña acceder a algunas cintas, sobre todo de la primera etapa, pero cuyos títulos han sido hallados tras el rastreo en catálogos y referencias bibliográficas.

Entre 1973 y 1979, a pesar de ser los años en que la mayoría de chilenos, incluidos los cineastas, salieron del país, sólo un puñado de películas trata como tema principal el exilio, a destacar las siguientes tres: Dos años en Finlandia (Angelina Vázquez, 1975), Reportaje inconcluso (Samariy Zelikin, 1979) y Los ojos como mi papá (Pedro Chaskel, 1979). Si se compara con el número de documentales sobre el golpe de Estado que se rodaron en esta etapa (19 filmes, lo que supone un 47%), son pocas. A la vista de estos datos, el golpe de Estado, simbolizado en el bombardeo de La Moneda, como ya he señalado anteriormente, eclipsa cualquier otra temática en estos primeros años de la dictadura.

En la siguiente etapa, entre 1980 y 1989, el exilio pasa a ser uno de los temas más tratados (16 filmes, 19%), únicamente por detrás de las protestas (22 filmes, 27%). Esta proliferación del cine sobre el exilio no sólo se debe a las historias que se cuentan en el destierro, sino a las que se generan tras el paulatino regreso de muchos exiliados. En parte este retorno se debió a los permisos temporales o definitivos que la dictadura fue concediendo a lo largo de la segunda mitad de la década de los años ochenta. En otras ocasiones se optó por tomar la vía clandestina y adentrarse en el país para captar imágenes con el propósito de denunciar en el extranjero la situación política, social y económica que se vivía en Chile, como así hicieron Rodrigo Gonçalves, Angelina Vázquez, Andrés Racz y Miguel Littín.

Con la recuperación de la democracia en Chile, el exilio pasó a un segundo plano cinematográfico, bajando a tan solo 4 películas de las 59 filmadas entre 1990 y 2005. Este silenciamiento fílmico puede estar relacionado con su marginación en los procesos de verdad. A través de los informes Rettig (1991) y Valech (2004), se trataba de esclarecer lo ocurrido con los detenidos desaparecidos –se sitúa como el tema principal de este tercer periodo con 12 documentales, lo que supone un 20% de la filmografía de dicha etapa–, los torturados y los presos políticos entre 1973 y 1990, sin embargo, se dejaba de lado la figura del exiliado, que hasta hoy día sigue fuera de los procesos de reparación. En parte, esto se puede deber a la dificultad para definir el motivo de la salida del país (política o económica), así como las circunstancias en que se produce el exilio: a algunos el golpe les pilló en el extranjero y no pudieron regresar a Chile, otros fueron expulsados y también los hubo que a la salida del país en el pasaporte se les indicaba que no podían regresar9. Además, no pocos asumieron su condición de exiliado y se adaptaron plenamente al país de acogida, como fue el caso de Raúl Ruiz que afrancesó su nombre pasándose a llamar Raoul.

Fig. 2. Temáticas dominantes en el cine documental sobre la dictadura de Pincohet

El interés por el exilio se recuperó en 2006 tras la muerte de Pinochet como parte de la reactivación de la memoria desencadenada a raíz del fallecimiento del dictador chileno. De hecho, es junto con los otros dos grandes temas del cine documental chileno –el golpe de Estado y los detenidos desaparecidos– el más tratado en esta última etapa, con unas 13 películas cada uno (fig. 2). Nótese que los tres temas que han dominado el argumento cinematográfico de las películas documentales en las etapas previas coinciden en estos últimos años como los más recurrentes, como si esta filmografía fuera un compendio de todo lo ocurrido previamente. Se podría decir que estas tres temáticas forman parte de un nuevo discurso fílmico, renovado por una generación de cineastas jóvenes que no vivió la dictadura directamente, pero que fue víctima indirecta. La percepción del trauma experimentado por la generación anterior derivó en la producción de películas documentales que nacieron como frutos de esa memoria heredada10. Este cine de posmemoria salvaguarda una memoria colectiva frágil, que encuentra un espacio seguro en el celuloide, pero que en realidad evidencia su carácter fragmentario, fluyendo entre recuerdos y olvidos.

Cineastas chilenos exiliados

Como he mencionado anteriormente, el interés que el exilio despierta en los cineastas chilenos tiene mucho que ver con su propia condición de exiliado. Por ello es conveniente aclarar la situación en la que se encontraban los cineastas tras el golpe de Estado, cómo desarrollaron sus carreras en el extranjero durante la dictadura y cuál fue el panorama resultante tras el regreso de la democracia, lo que sin duda condicionó el retrato cinematográfico del exilio chileno. Ya no se enfocaba tanto la cuestión como una forma de denunciar la represión del régimen de Pinochet, sino como una manera de resolver una crisis identitaria derivada de la situación de destierro. Además, a través del cine documental, muchos de los cineastas que crecieron en el exilio se enfrentaron a este trauma heredado de sus padres para reconstruir sus historias personales.

Tras el golpe de Estado, Chile vivió su particular apagón cultural. Aunque, en realidad, no fue tal porque la cultura siguió viva en la clandestinidad y en el exilio11. Lo que sí se produjo en Chile fue una drástica reducción de la producción cinematográfica. Como apunta María de la Luz Hurtado, con la dictadura de Pinochet se puso en funcionamiento todo un proceso de desarticulación cinematográfica, que se basaba en la paralización de proyectos, la destrucción de películas, el intervención de productoras y la cancelación de estrenos, como el de La tierra prometida (Miguel Littín, 1973) y el de Palomita blanca (Raúl Ruiz, 1973)12. Para llevar a cabo esta desarticulación, el régimen de Pinochet puso en marcha una serie de procedimientos legales, como la derogación de la Ley de Protección al Cine de 1967 o la aprobación del Decreto Ley 679 en 1974. Mediante esta ley se establecía el Consejo de Calificación Cinematográfica que operaba a modo de órgano censor, pudiendo prohibir aquellas películas que fueran contrarias al régimen.

El páramo cinematográfico en Chile durante la dictadura también estuvo determinado por la falta de apoyo financiero que el nuevo gobierno prestó al sector. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los cineastas chilenos había huido del clima de terror implantado por Pinochet y su Junta de Gobierno. Los pocos que quedaron se vieron obligados a autocensurarse, aunque también hubo algunos que siguieron la doctrina del régimen e incluyeron en sus películas de manera implícita el discurso oficial de la dictadura. Únicamente a partir de 1978 la industria cinematográfica se reactivó, suponiendo en realidad una conversión del sector hacia la publicidad. Dicha recomposición respondía al desarrollo del sistema económico neoliberal que el régimen militar defendía tras la asimilación de las ideas de la Escuela de Chicago, por las que el Estado dejaba de tener competencias en materia económica. En este contexto se privatizó Chile Films.

Fueron unos años, los del gobierno de Pinochet, en los que la producción cinematográfica fue mínima: se rodaron 17 largometrajes, de los cuales se estrenaron tan sólo 5. De fondo existía una cuestión económica: era más barato comprar cine que producirlo. Además, el sector audiovisual, a través de la publicidad, se puso al servicio de las empresas privadas para reactivar el consumo. Fue entonces la televisión el medio más beneficiado de esta reconversión, pues no sólo era más rentable, sino también una industria cultural mucho más fácil de controlar. Esta situación, no obstante, derivó en un problema de identidad nacional: en Chile el cine casi desaparecía, pero en el extranjero eran los exiliados los que lo mantenían vivo. Entre 1973 y 1980, los cineastas chilenos que se encontraban en el exilio rodaron unas 176 cintas: 56 largometrajes, 34 mediometrajes y 86 cortometrajes13. Y por aportar más datos al respecto, según Zuzana Pick, durante la primera década de la dictadura se realizaron un total de 99 documentales en el exilio14.

Parece generalizada la preocupación entre los cineastas exiliados por tratar lo que ocurría en esos momentos en Chile. Los lazos de los expatriados con su lugar de origen sirvieron de sustento para la construcción de una identidad creativa conformada como mecanismo de lucha contra la adversidad, entiéndase ésta como la carencia de libertad para mostrar públicamente su obra –en el caso de los exiliados retornados en clandestinidad– o la propia situación de exilio que vivieron muchos cineastas15. La temática de este cine realizado en el exilio es diversa. Aunque mayoritariamente se centra en la vida de los propios exiliados, esto no siempre es así. Por ejemplo, uno de los primeros filmes que se realiza en el exilio recrea el golpe de Estado de 1973. Se trata de Llueve sobre Santiago (1975), una película de ficción grabada en Francia en la que Helvio Soto aporta su particular visión sobre este hecho, que –recordemos– constituía la principal temática del cine documental de los años setenta sobre la dictadura de Pinochet. El film fue aclamado en medio mundo, pero estuvo prohibido por la Junta Militar debido a su visión ideologizada del golpe, muy influida por un pensamiento de izquierda que estaba siendo duramente perseguido y atacado en Chile16.

La historia de Soto, que no regresó del exilio hasta bien entrada la década de los años noventa, poco se parece a la de otro cineasta chileno, Sebastián Alarcón, que también abordó el golpe de Estado en su primera película realizada en el destierro: Noche sobre Chile (1977). A esta ficción siguieron otras como Santa Esperanza (1980), sobre un campo de prisioneros en el desierto; La caída del cóndor (1980), en la que imagina el derrocamiento de un dictador latinoamericano; y La apuesta del comerciante solitario (1984), su obra cumbre, en la que realiza un retrato de la vida en Chile a finales de la década de los setenta. Quizás sus filmes no sean muy conocidos en Chile, sin embargo, seguramente sean las películas realizadas por un chileno «que más espectadores han tenido en toda la historia [del cine chileno]»17. Su caso difiere del de Soto, puesto que el 11 de septiembre de 1973 le cogió en el extranjero, concretamente en Moscú, donde realizaba una estancia de estudios cinematográficos. Así que la historia de exilio de Alarcón no es la del que ha tenido que abandonar forzadamente su país, sino la del que no puede volver. Eso sí, cuando la dictadura acabó, al igual que Soto, regresó a Chile.

El que no volvió a Chile y se afincó en el exilio fue Raúl Ruiz, como he señalado antes. En Francia desarrolló la mayoría de su carrera cinematográfica. Más allá de la grandeza y singularidad de su obra, sobre la que se ha escrito mucho, aquí conviene rescatar su primera película realizada en el destierro: Diálogo de exiliados (1975), un film de ficción que, a pesar de estar concebido como una película militante de izquierda, causó gran revuelo entre los propios exiliados al tratar con ironía la condición de estos. Incluso fue acusada de apoyar al régimen18. El montaje de Diálogo de exiliados corrió a cargo de Valeria Sarmiento, pareja de Raúl Ruiz, también afincada en Francia, donde además realizó documentales sobre el exilio como La nostalgia (1979) y Gente de todas partes, gente de ninguna parte (1980).

Otra cineasta que se asentó en el extranjero, también en Francia –previo paso por Inglaterra–, fue Carmen Castillo. Su caso es particular, pues tras la caída del régimen, ha estado viviendo entre París y Santiago. De hecho, sus obras más importantes han sido filmadas durante sus estancias en Chile. Esto es, su filmografía cobra relevancia una vez que termina la dictadura y regresa a su país, convirtiéndose en uno de los primeros y más sobresalientes ejercicios cinematográficos de memoria. Estos están relacionados con el asesinato a manos de agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de su compañero Miguel Enríquez, máximo dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Aquel día Castillo, testigo del crimen, quedó gravemente herida, lo que precipitó su salida del país. Una vez recuperada la democracia y las libertades, volvió para buscar respuestas a aquel traumático hecho. El resultado son dos obras maestras del cine documental chileno: La Flaca Alejandra (1994) y Calle Santa Fe (2007).

También hubo cineastas que regresaron a Chile en clandestinidad, desafiando así su condición de exiliados. Motivados por las protestas que estallaron en 1983, y que se desarrollaron a lo largo de toda la década, documentalistas mencionados antes, como Angelina Vázquez (Fragmentos de un diario inacabado, 1983), Rodrigo Gonçalves (Rebelión ahora, 1983), Andrés Racz (Dulce patria, 1984) y Miguel Littín (Acta general de Chile, 1986), volvieron a su país para filmar su propia visión de estos hechos. Lo relevante de estas películas clandestinas no sólo es lo que se relata, sino todo lo que hay detrás de la cámara, lo que rodea al rodaje en sí. Por ejemplo, Vázquez no pudo acabar de filmar Fragmentos de un diario inacabado, al ser expulsada de nuevo cuando solo llevaba dos semanas en Chile. Las grabaciones tuvieron que terminarlas otros miembros del equipo, también en clandestinidad, para luego ser montado en Finlandia, donde Vázquez estaba refugiada. El rodaje de Rebelión ahora también estuvo condicionado por la situación de clandestinidad de Rodrigo Gonçalves. En este caso el detonante para sacar el material filmado del país fue la detención por parte del Centro Nacional de Investigaciones (CNI) de tres jóvenes que habían participado en la grabación del documental19.

Como estamos viendo, el cine en el exilio no puede ser entendido como un movimiento cinematográfico, pues la dispersión geográfica y las diferentes circunstancias en las que se desarrollaron las obras cinematográficas de los exiliados chilenos no permiten agruparlos dentro de una misma corriente artística. Lo que sí se puede afirmar, a la vista de los datos aportados por Hurtado y Getino, es que Chile se quedó prácticamente sin cineastas. La mayoría acabaron diseminados por el mundo, siendo Francia, Alemania (Oriental y Occidental), Suecia, Finlandia, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, México, España y Cuba los principales destinos. En cuanto a los cineastas que sufrieron el exilio, aparte de los mencionados Helvio Soto, Sebastián Alarcón, Raúl Ruiz, Valeria Sarmiento, Carmen Castillo, Angelina Vázquez, Rodrigo Gonçalves, Andrés Racz y Miguel Littín hay que señalar los siguientes: Pedro Chaskel, Patricio Guzmán, Claudio Sapiaín, Orlando Lübbert, Gastón Ancelovici, Sergio Castilla, Patricio Castilla, Juan Downey, Jorge Fajardo, Patricio Henríquez, Marilú Mallet, Emilio Pacull, Douglas Hübner… por no hablar de cineastas que crecieron en el exilio, como Alejandra Carmona, Rodrigo Dorfman o Macarena Aguiló, entre otros.

Los testimonios de los exiliados

Más allá del exilio como tema del cine documental sobre la dictadura de Pinochet y como condición del cineasta chileno entre 1973 y 1990, nuestro objeto de estudio se puede abordar desde una perspectiva narrativa. El relato de los exiliados da forma a un tipo de cine –el del exilio– que se va transformando a lo largo del tiempo, a medida que los propios testimonios cambian su función discursiva. Si en el cine de los años setenta y ochenta predomina un testimonio del exiliado con una clara vocación de denuncia ante la represión que ejercía el régimen de Pinochet, en el documental de la posdictadura el testimonio del exiliado tiene un carácter más introspectivo.

En los años setenta el cine del exilio, como Dos años en Finlandia de Angelina Vázquez, Reportaje inconcluso de Samariy Zelikin y Los ojos como mi papá de Pedro Chaskel, entre otros títulos, denunciaba la situación de destierro que la dictadura había provocado en muchos chilenos. Mientras que la primera película se centra en el desarraigo que sufren las familias chilenas en Finlandia y cómo encaran su nueva situación de extranjeros, las otras dos cintas, ambientadas en Cuba y en la URSS, respectivamente, no sólo retratan la vida de los exiliados chilenos en sus lugares de acogida, sino que también dan forma a un discurso propagandístico sobre las bondades de ambos destinos. Dentro de un contexto de Guerra Fría parece lógico que muchos cineastas cercanos a la Unidad Popular acabaran refugiados en países como Cuba, Alemania Oriental o la URSS.

En Reportaje inconcluso, Zelikin trata el exilio desde dos puntos de vista: el político y el económico. Entre los exiliados políticos se encuentra Luis Corvalán, máximo representante del Partido Comunista de Chile, quien hace gala de un discurso triunfalista al asegurar que el tiempo de Pinochet se está acabado. El discurso fílmico adquiere entonces una deriva propagandística. El encuentro de Corvalán con Leonid Brézhnev deja claro cuáles las intenciones del director. Además, cuando se trata del exilio económico –se utiliza el testimonio de dos niños, los hermanos Muñoz, quienes recuerdan el hambre que pasaban en Chile– en realidad lo que se está haciendo es contrastar el modelo económico neoliberal de la dictadura de Pinochet con el modelo comunista de la URSS, del que Zelikin destaca la solidaridad obrera con la que los rusos acogieron a los chilenos, la ausencia de patrones y capitalistas en las fábricas, así como el esplendor cultural y educativo derivado del propio sistema económico soviético.

En una línea semejante, aunque más sutil, Pedro Chaskel muestra en Los ojos como mi papá la Cuba de Fidel Castro como país de acogida para los refugiados chilenos. Lo hace, concretamente, a través de los ojos de niños que huyeron del régimen pinochetista y acabaron en la isla. El relato de estos toma forma a partir de un ejercicio memorístico, que oscila entre el recuerdo que tienen del momento de dejar su país, del periplo de llegar a Cuba o de la situación en la que se encuentran sus padres –presos torturados o muertos– y el olvido que les permite bloquear los traumas del pasado. Uno de esos traumas fue no haberse quedado en Chile para luchar contra la dictadura y tener la sensación de haber huido cobardemente. Chaskel destaca de Cuba su sistema educativo, lo que permite que estos niños fomenten su creatividad y amplíen su visión del mundo.

A medida que los chilenos pudieron ir regresando a su país en los años ochenta, muchas películas documentales se centraron en registrar dichos retornos. En algunas ocasiones eran sólo estancias temporales, como la de Isabel Parra, que volvió a Chile con un permiso de cuarenta días, lo que fue filmado por Joaquín Eyzaguirre en el film Regreso (1984). Al igual que Isabel Parra, una parte importante de los protagonistas de estas historias de retorno fueron artistas: Inti Illimani (Vuelvo, 1985) y Ángel Parra (Ángel Parra, sin pedir perdón, 1989), entre otros. También hubo retornados del mundo de la lucha política, a destacar el líder sindical Héctor Cuevas, cuyo regreso fue filmado por Walter Heynowski y Gerhard Scheumann en 1985. Enfermo de cáncer, Cuevas volvió a Chile tras tres años de destierro en la República Democrática Alemana. El film, realizado con carácter póstumo, registra el entierro de Cuevas, cuyo ataúd es introducido a toda prisa en el nicho por los disturbios que la presencia policial estaba ocasionando. En otras ocasiones el retrato del exiliado retornado lo protagonizan personajes alejados de la esfera pública, pero que son representativos de lo que una parte importante de la sociedad chilena vivió con el destierro y posterior regreso. En el film Del exilio y del retorno (Sergio Navarro 1987) se relata a modo de documental dramatizado la repatriación de Juan Milos, un exiliado chileno que vuelve de Suiza en plena dictadura militar. A su regreso se da cuenta de las dificultades que supone para un exiliado reintegrarse en la sociedad: los problemas laborales –su condición de exiliado le impide desarrollarse profesionalmente– y familiares –el desarraigo llega hasta lo más profundo de su identidad– marcan su retorno.

Si lo autobiográfico en el cine del exilio de los años setenta ya se intuía en Dos años en Finlandia de Angelina Vázquez, en los años ochenta se comienza a colocar como eje central del relato fílmico. Es lo que ocurre en el documental Eran unos que venían de Chile (1986), en el que Claudio Sapiaín registra los últimos días que su familia vive en el exilio en Suecia y su retorno a Chile. En el film aparecen conflictos como el del hijo, Paulo, que ahora enfrenta el destierro que protagonizaron sus padres años antes, al dejar atrás la que él, aun siendo chileno, considera su patria: Suecia. Una vez que aterrizan en Santiago surgen nuevos focos de conflicto como el nuevo Chile al que llegan, marcado por la desigualdad socioeconómica y por un ambiente hostil, debido a la fuerte represión que sigue vigente en el país. La narración del film está dominada por una voz en off que resuena como un eco por la cordillera y los fiordos de Chile y que pone punto final con la frase «esta es mi tierra, mi patria».

Aun así, aunque el retorno marcó el cine del exilio de los años ochenta, todavía se siguieron haciendo películas desde el exilio. Es el caso de Si viviéramos juntos (Antonio Skármeta, 1982), un film autorreferencial –su cuento La llamada lo lleva al cine a través de un cortometraje que se integra en este documental– que va más allá de lo meramente autobiográfico para plantear un retrato de cuatro exiliados chilenos en Esslinger (República Federal Alemana): la pintora Cecilia Boisier, el músico Sergio Vesely, el actor Óscar Castro y el propio Skármeta. En el film, como ocurre en otras películas sobre el exilio, se centra en temas como la integración en la nueva sociedad o la relación con los nuevos conciudadanos. En este sentido, Castro representa el exiliado que tiene dificultades para adaptarse a su nueva situación: no entiende el idioma, no tiene permiso de trabajo, no encuentra alojamiento. En cambio, Vesely es el ejemplo del exiliado que sí se integra, pues habla con fluidez el alemán, canta en alemán e incluso le dedica una canción a su ciudad de acogida.

Tras el fin de la dictadura de Pinochet, la mayoría de exiliados regresó a Chile. El tema quedó relegado a un plano secundario por parte de los cineastas, que prefirieron centrarse en otros temas, como los detenidos desaparecidos, tal como he señalado anteriormente. Son pocas las historias del exilio que se filman en esta etapa posdictatorial de 1990 a 2005, entre las que destacan la del arquitecto Fernando Castillo en El país de mi padre (Carmen Castillo, 2004), la del director de cine Helvio Soto en Si quieres hacer reír a Dios (Mauricio Claro, 2005) o la de la artista Javiera Parada, hija del fallecido José Manuel Parada, en Javiera de Barcelona (Pilar Egaña, 2005). Además, también hay retratos corales, como el de los escritores de Blue jay, notas del exilio (Leopoldo Gutiérrez, 2001), que decidieron quedarse en Canadá a pesar de que Chile hubiera superado la dictadura; o el de las mujeres exiliadas en Italia de Eterno retorno (Leonora González, 2003), que al regresar a Chile sienten un profundo desarraigo al no reconocer el país que dejaron en dictadura.

La muerte de Pinochet no cambió nada respecto al tratamiento cinematográfico del exilio. El desarraigo siguió siendo uno de los principales temas sobre los que giraban estas historias, como se observa en el film Los hijos de la Rosa de los Vientos (Judith Silva, 2006). A través de un ejercicio de memoria individual, este documental relata la experiencia vivida en el exilio por los componentes del grupo musical Makiza (Ana Tijoux y Cristian Bórquez) y contrasta los recuerdos que tenían del país antes de su marcha con las sensaciones que experimentaron al regresar. Lo mismo le ocurre a Ariel Dorfman en El largo exilio de Ariel Dorfman (Peter Raymont, 2007), cuando vuelve a Chile para rescatar algunos episodios de su historia personal y ensamblarlos con los hechos que marcaron el pasado reciente de Chile. En ambos casos, el exilio es el detonante que marca el proceso de deterioro de la memoria, pues conecta el tiempo pretérito –que ya no es– con una realidad presente configurada a partir de huellas.

El desarraigo también está muy presente en el film de Alejandra Carmona, En algún lugar del cielo (2003), que consolida el subgénero documental autobiográfico sobre el exilio. Carmona parte de la muerte de su padre, el miembro del MIR Augusto Carmona, para emprender un proceso de autorreflexión, y así enfrentarse a su pasado, a las heridas que siguen sin cicatrizar20. La búsqueda de respuestas sobre el asesinato de su padre le llevan a mirar a su propio pasado, marcado por la condición de exiliada. Aquí su testimonio tiene un carácter más introspectivo que denunciante, de manera que funciona como canalizador de una memoria individual reflexiva en torno al trauma del exilio. En algún lugar del cielo es un claro paradigma del cine documental performativo. El relato se centra en la historia de alguien ausente –en este caso, Augusto Carmona–, cuyo vacío protagónico es suplido por la presencia de la documentalista, cuya búsqueda de repuestas la acaba situando en el centro del relato21. La muerte de los personajes fantasmagóricos en el cine performativo solo se certifica cuando se descubre la manera en que sucedió su desaparición22. Es, por tanto, el registro del proceso de búsqueda lo que va configurando el relato cinematográfico, expuesto a las acciones y a las reacciones que aparecen durante el rodaje. Y es que la directora, al encontrarse detrás y delante de la cámara, diluyendo el punto de vista, «no puede anticipar ni el resultado de su investigación, ni tampoco el camino que tendrá que recorrer para realizarla»23.

En una línea semejante a la de Alejandra Carmona, aunque sin el elemento del ausente, Rodrigo Dorfman y Macarena Aguiló filman Generation exile (2009) y El edificio de los chilenos (2010), respectivamente. En estos casos, el motor de la búsqueda no es otro que entender su propia condición de exiliados. Dorfman reflexiona sobre cómo la dictadura de Pinochet condicionó el futuro de su familia en el destierro, lo cual tiene repercusiones directas en el propio Dorfman, una vez incluso muerto Pinochet. Por su parte, Aguiló narra la historia de los niños del Proyecto Hogares –ella era uno de ellos–, que eran hijos de militantes del MIR criados en comunidad durante el exilio en Cuba mientras sus padres trataban de regresar a Chile y luchar en clandestinidad contra el régimen. En este caso, el trauma sobre el que gira el documental no es el del exilio heredado, sino el del abandono por la ausencia paterna, producto del exilio.

No todos los testimonios en el cine sobre el exilio pertenecen a aquellos desarraigados que al regresar a Chile sintieron que volvían a un país que no conocían. Los hubo también que echaron raíces en sus países de destino. El destierro les marcó, pero adaptaron su vida a él. Es el caso de Camila Iturra y Lautaro Vargas que grabaron Hora chilena (2013), un retrato autobiográfico en el que rescatan a través de recuerdos lo que hacían en Chile antes del golpe, sus detenciones, las torturas, la partida al exilio, los primeros trabajos en Inglaterra, sus problemas con el idioma o cómo fueron acogidos en Cambridge. En el film también aparecen testimonios de hijos de exiliados, algunos de los cuales reniegan de Chile como patria, pues se sienten ingleses. Lo mismo le ocurre a Víctor y Marcela, los protagonistas del film Los descendientes (Diego Zurita, 2013), los cuales viven como británicos, hablan perfectamente inglés, celebran fiestas típicas inglesas como el tea party… Aun así, para mantener los vínculos con Chile, y como homenaje a Allende, le ponen el nombre de Salvador a su hijo.

Para finalizar, un último apunte: tras analizar una vasta filmografía documental sobre la dictadura de Pinochet, parece que todavía quedan historias por salir a la luz. Una de las últimas en hacerlo es la que filmó Nanni Moretti en 2018 con el título de Santiago, Italia, y que aquí merece, al menos, ser señalada: el papel que jugó la embajada italiana en Santiago para dar refugio a cientos de opositores tras el golpe de 1973. Lo cierto es que la complejidad y la diversidad de un asunto como el retrato cinematográfico del exilio chileno durante la dictadura de Pinochet continúa llevando a las pantallas de cine relatos que dan forma a una de las historias fílmicas más poliédricas del siglo xx.

Conclusiones

-

El exilio es uno de los principales temas que los cineastas utilizan para retratar la dictadura de Pinochet por su implicación directa en este tipo de represión. De hecho, el exilio es el tercer tema –tras el golpe de Estado y los detenidos desaparecidos– más tratado por los documentalistas chilenos a la hora de abordar cinematográficamente la dictadura de Pinochet. Bien es cierto que en la década de los setenta y durante los primeros años de democracia el cine del exilio no tiene un peso significativo en la filmografía sobre lo ocurrido en Chile entre 1973 y 1990. Sin embargo, es notable su presencia en el cine documental de los años ochenta, siendo el segundo tema más tratado por detrás de las protestas, así como en el retrato fílmico que los cineastas de posmemoria realizaron tras el fallecimiento del dictador.

-

La diversidad de historias personales en el exilio y la multiplicidad de enfoques (integración, retorno, clandestinidad…) marcan el relato cinematográfico de la dictadura. El apagón cultural dejó a Chile sin cineastas, los cuales siguieron tratando lo que ocurría en su país desde el destierro. Es decir, no hubo un único cine del exilio, sino tantos como cineastas siguieron ejerciendo su arte en el extranjero. La condición de exiliados encumbró al exilio como uno de los principales ejes temáticos y, a la vez, al situarse muchos de ellos en el centro del relato, se dio paso al documental autobiográfico, que se desarrollaría plenamente con posterioridad, una vez superada la dictadura.

-

El diferente retrato que los cineastas hacen del exilio cambia el sentido discursivo de los testimonios, dando forma al documental autobiográfico de posmemoria. Los relatos del exilio evidencian en la década de los setenta y ochenta la represión que la sociedad chilena sufría durante el régimen militar. Las historias en el destierro se combinan, de esta manera, con las de los que logran volver a su país, pero siguen padeciendo las consecuencias de la dictadura. Una vez recuperada la democracia en Chile, los cineastas buscan respuestas a su pasado traumático, en gran parte provocado por el exilio. Esta búsqueda de la verdad los sitúa frente a la cámara, para que sean ellos mismos los que durante el rodaje logren cerrar las heridas del pasado. El cine se convierte entonces no sólo en un dispositivo de reactivación de la memoria, sino también en un medio de sanación.