Introducción

La historiografía sobre la Primera Guerra Mundial ha puesto de relieve el nacionalismo imperante en Europa como uno de los causantes de la guerra. Hobsbawm afirma que la movilización militar en los países europeos implicados en la guerra no encontró una resistencia efectiva y que los gobiernos vivieron con sorpresa el entusiasmo patriótico con que la población apoyó la confrontación1. En el mismo sentido, David Stevenson señala que las únicas fuerzas en Europa que se opusieron en un primer momento fueron los sindicatos y los partidos socialistas, con la excepción de Gran Bretaña puesto que la Federación sindical británica no estaba muy politizada y el Partido Laborista no se había comprometido con el socialismo2.

En este contexto, a finales de julio de 1914 se convocaron manifestaciones pacifistas en Alemania y Francia. Sin embargo, al final los partidos socialistas francés y alemán aceptaron la idea de que una guerra en defensa propia era justificable votando a favor de esta en sus respectivos parlamentos. No obstante, los socialistas rusos y serbios se mantuvieron contrarios al enfrentamiento militar. El entusiasmo patriótico y belicista se percibió sobre todo en las grandes ciudades como París, Berlín y Londres. La muchedumbre se agolpaba en las afueras de las oficinas de los periódicos a la espera de las últimas noticias. También se fueron multiplicando las manifestaciones patrióticas por diversos puntos de Europa3.

El consenso patriótico fue más profundo en Francia que en Alemania puesto que prevaleció la idea de la obligación de defenderse del ataque injustificado de un agresor bien conocido como era Alemania. En general, una vez se dilucidó una guerra europea no hubo una reacción contraria efectiva. Los voluntarios y reclutas acudieron en masa a la llamada patriótica de incorporarse al ejército. Sólo en Rusia hubo oposición generalizada en las zonas rurales4. En Francia las autoridades esperaban que la resistencia a la movilización llegara al 13%, pero la realidad mostró que la insumisión sólo alcanzó el 1,5%5.

En ese escenario cabe preguntarse cómo fue la movilización militar y en su caso su resistencia entre los inmigrantes europeos residentes en América Latina una vez que fue inminente la guerra en Europa en 1914. De este modo, en este trabajo nos proponemos analizar el grado de insumisión al reclutamiento por parte de los migrantes franceses en el sur de Chile, desde Concepción hasta Punta Arenas, consultando la información depositada en el Centre des Archives Diplomatiques de Nantes (en adelante CADN).

La historiografía latinoamericana cuenta con una serie de trabajos pioneros, pero todavía queda mucho por investigar para tener una visión global de la movilización en Iberoamérica de las comunidades europeas cuyos países de origen estaban entraron la guerra en 1914-1918. Entre estos primeros trabajos contamos con el de Álvaro Cuenca6 sobre los británicos en Montevideo, María Inés Tato7 para el caso de los británicos y los italianos en Argentina, Hernán Otero8 sobre la movilización de los franceses en Argentina, y Michaël Bourlet9 que realizó un estudio de los voluntarios latinoamericanos en el ejército francés, aunque éste, por tanto, no sería un trabajo sobre la movilización de europeos propiamente dicho.

La conmemoración del centenario de la Primera Guerra Mundial produjo un cierto interés por esta temática en Iberoamérica. Se realizaron seminarios en distintas universidades y han proliferado publicaciones en forma de artículos10, dossiers en revistas (Iberoamericana. América Latina, España, Portugal, 2014; Guerres mondiales et conflits contemporains : revue dʼhistoire, 2018), monografías11 y obras colectivas12, que han avanzado en el conocimiento de los efectos de esta guerra de cada país de la región, siendo muy escasos los estudios de conjunto de las naciones latinoamericanas.

Chile y la Primera Guerra Mundial

La historiografía chilena, al igual que la latinoamericana, se ha centrado sobre todo en analizar los impactos económicos: el comercio del salitre, la conflictividad social, y la sustitución de la hegemonía económica de Gran Bretaña por Estados Unidos. A esto hay que sumar los estudios sobre la neutralidad y las relaciones de Chile con las potencias en conflicto13. El autor pionero en los estudios sobre la Primera Guerra Mundial fue Juan Ricardo Couyoumdjiam14. Entre sus trabajos más importantes destaca Chile y Gran Bretaña durante la Primera Guerra Mundial y la posguerra, 1914-1921, donde se analiza la situación de Chile en 1914, sus relaciones con Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos. Analiza la colonia británica residente en el país, principalmente en la ciudad de Valparaíso.

La conmemoración del centenario de la Primera Guerra Mundial favoreció la aparición de varios trabajos que han contribuido al conocimiento de los impactos en Chile15. La prensa ha sido la fuente de referencia en estas primeras investigaciones. Unos medios escritos que eran parte del sistema informativo mundial mediante una red de agencias de noticias, líneas telegráficas y cables submarinos. Al comenzar la guerra de 1914, los británicos sabotearon los cables submarinos del Mar del Norte lo que imposibilitó la transmisión de noticias desde Alemania hacia América. La conexión telegráfica más importante para Chile en esos años fue la línea Galveston, que nacía en Londres y llegaba a las ciudades del Pacífico. Estos cables telegráficos fueron de compañías británicas, y la empresa de noticias era francesa, la agencia Havas16.

Chile se mantuvo neutral durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, la sociedad chilena se dividió entre los dos bandos en conflicto y la prensa fue el vehículo por la cual se informaba y se apasionaba con los sucesos europeos. Las colonias de extranjeros cuyos países participaron en la contienda se movilizaron enviado refuerzos al frente europeo para engrosar las filas de sus respectivos ejércitos. Mientras, el Gobierno chileno no informó a la prensa de la neutralidad en el conflicto armado hasta el 8 de agosto de 1914. En la nota se agregaba que las autoridades chilenas actuarían conforme a las normas de la Convención de la Segunda Conferencia de Paz de La Haya de 190717. Sin embargo, a pesar de esta neutralidad, las costas chilenas fueron objeto de operaciones de las flotas beligerantes que violaron esta neutralidad territorial. El suceso más grave fue la batalla que se dio el 1o de noviembre de 1914 frente al puerto de Coronel. Las armadas británicas y alemanas se enfrentaron con el resultado de dos cruceros británicos hundidos. La réplica se dio el 8 de diciembre frente a las islas Malvinas en las que las naves británicas destruyeron la escuadra comandada por von Spee, a excepción del Dresden que logró huir al archipiélago de Juan Fernández, aunque siendo interceptado por fuerzas navales británicas y hundido finalmente por los marineros alemanes18.

La inmigración francesa en Chile

En general, la historiografía chilena sobre la inmigración se ha centrado en describir y cuantificar a las colectividades de extranjeros, en explicar su proceso de asentamiento, en saber a qué se dedicaban económicamente y detallar las instituciones que crearon. No han sido habituales estudios sobre sus comportamientos políticos ni sus debates internos, aunque tenemos algunas excepciones como los trabajos sobre los españoles en Chile durante la Segunda República, la Guerra Civil y el Franquismo en España19.

La atracción de europeos al país por parte de las autoridades chilenas se centró en el sur de Chile que se había incorporado de facto a la nación a partir de 1883. Las ventajas de la inmigración europea a los ojos de las autoridades del momento serían el aumento de la población en el territorio, la colonización de tierras agrícolas, la construcción de los ferrocarriles y la contribución a la expansión de los negocios y de la actividad industrial. Los inmigrantes europeos, cuyas capacidades laborales eran «oficialmente» superiores, llegaron con apoyo estatal con la misión de extender su moral y civilización entre los habitantes del sur de Chile ya que el Gobierno entendía que la cultura europea era superior a la que existía en aquellos territorios. El plan estatal consistía en la construcción de una sociedad bajo la ideología dominante en la época en la mayoría de los países de América, el de la asimilación del estilo de vida que las autoridades de cada nación estipulaban como válidos20.

En este sentido, en el caso del sur de Chile tanto los habitantes autóctonos indígenas y no indígenas como los extranjeros debían asimilar los valores de la identidad nacional chilena. Sin embargo, existía el peligro que los europeos estuvieran dispuestos a mantener su lengua, sus costumbres y sus principios y crearan enclaves étnicos. Por ello, el Estado chileno se preocupó de que asimilaran los valores nacionales y hacer olvidar en la medida de lo posible los sentimientos patrióticos de origen.

De todas formas, en los censos chilenos, los extranjeros no fueron muy representativos si lo comparamos con el resto de la población. Significaban el 4,3% en 1907 y el 3% en 1920, según los recuentos oficiales. Menos importante aún, si equiparamos estas cifras con las de otros países cercanos como Argentina, Uruguay o Brasil. Entre las causas del reducido contingente europeo respecto a otros países vecinos encontramos la ausencia de tierras agrícolas que pudieran distribuirse de forma gratuita a los colonos europeos, a lo que se suma las duras condiciones climáticas de las tierras australes pensadas para la colonización, las difíciles relaciones con la población autóctona indígena y no indígena, además de las dificultades marítimas (la larga travesía y las complicaciones en el estrecho de Magallanes) para llegar a los puntos de destino21.

Franceses en Chile según los censos

|

Nacionalidad |

1895 |

1907 |

1920 |

|

Franceses |

8 266 (10,45%) |

9 800 (7,28%) |

7 200 (5,98%) |

|

Población Extranjera |

79 056 (2,91%) |

134 524 (4,31%) |

120 400 (3,20%) |

|

Población Total |

2 680 000 |

3 231 000 |

3 720 000 |

Fuente: Censos de Chile, 1895, 1907 y 1920.

La crisis económica que padeció Europa tras la desarrollada a partir de 1873 anima a miles de europeos a la emigración transatlántica y una parte se dirigió a América del Sur. Aprovechando esta situación, el Gobierno chileno creó en 1882 la Agencia de Colonización General en Europa con el objetivo de favorecer la inmigración europea en el país. El centro de operaciones fue París por las facilidades legislativas francesas a estas instituciones de fomento de las migraciones. Se buscó la llegada de obreros europeos para industrializar Chile y para que se formara a los artesanos locales en las técnicas fabriles. Con el paso del tiempo se abrieron tres agencias subordinadas de la sede de París en Burdeos, Basilea y Marburgo. La publicidad se hizo a través de avisos en los diarios, circulares, folletos y publicaciones. Algunas de estas últimas fueron El porvenir en Chile de los emigrantes europeos (1882) de Louis Dorte y Le Chili, ses avantages et ses ressources pour les émigrants européens (1883) de Dávila Larrain22.

Los primeros colonos franceses que llegaron a Chile lo hicieron en el sur en los últimos años de la década de 1860. Los que llegaron en los años 80 fue a través de la Agencia de Colonización General en Europa, la mayoría obreros y agricultores23. De esta manera, Blancpain señalaba que entre 1882 y 1907 entraron en Chile más de 8 300 franceses, momento importante en la promoción gubernamental por poblar la Araucanía con inmigrantes europeos, región que junto a la capital se concentraron la migración francesa. En 1903, un tercio de los franceses vivían en Santiago24.

Enrique Fernández afirma que los franceses establecidos en Chile se esforzaron por mantener los sentimientos nacionales franceses como conservar la nacionalidad, la lengua y la «socialización» de origen. Entre las instituciones más importantes contaron con la Sociedad Francesa de Seguros Mutuos (1897), las Sociedades Francesa de Beneficencia de Santiago (1887) y de Valparaíso (1869), y la Cámara Francesa de Comercio de Santiago (1892)25.

La comunidad francesa comenzó a disminuir en número a partir de 1914 y Blancpain piensa que se pudo deber a dos causas: por un lado, por la marcha de un contingente importante a luchar al frente europeo y que después de la guerra muchos no volvieron y, por otro lado, los que adoptaron la nacionalidad chilena dejando de contabilizarse como franceses en los registros poblacionales oficiales26.

La movilización militar en América del Sur

En este sentido, la orden de movilización general se decretó en Francia el 1o de agosto de 1914 y transmitida el día después a los consulados franceses en el exterior. La ley de 7 de agosto de 1913 estipulaba que debían incorporarse todos los hombres franceses aptos para la guerra de las clases 1887 a 1913. También los residentes en el extranjero. Según la normativa de 1889 todos los nacidos fuera de Francia que tuvieran un padre francés, no naturalizado en el país de residencia, tenían la nacionalidad francesa. Sin embargo, en la práctica la población movilizable fue los inscritos en los registros consulares y aun así los franceses y sus hijos en el exterior tuvieron la libertad de incorporarse o no al frente europeo. Por tanto, la movilización fue en realidad un acto voluntario porque no hubo una coerción directa sobre los que no acudieron a la llamada de las armas. La no presentación a la movilización era considerada delito en la ley del 21 de marzo de 1832, pero las sanciones sólo se podían ejercer cuando los emigrantes insumisos regresaban a territorio francés. De todos modos, se dictaron varias leyes de amnistía en este sentido: la del 5 de agosto de 1914, el 24 de octubre de 1919 y el 29 de abril de 192127.

Las formas de librarse de la incorporación al ejército fueron mediante la no inscripción en los consulados; la insumisión (no acudiendo a la llamada de la movilización); la obtención de una prórroga por motivos de salud; y la deserción, huir después de su incorporación al ejército. Los primeros fueron los más numerosos entre los que no fueron a las trincheras en gran parte por los errores en los registros de los consulados franceses en el exterior. Para el caso argentino, no todos los residentes franceses acudieron al llamado de las autoridades consulares a la movilización alegando problemas de salud y su utilidad en suelo argentino más que en las trincheras. Según las fuentes consulares, fueron 5 800 franceses residentes en Argentina al frente. Otros 3 000 obtuvieron permiso para no viajar a Europa. Los 5 800 representaban el 32% de la población masculina francesa en territorio argentino a 1o de junio de 1914. El porcentaje se incrementó al 57% si atendemos a los inscritos en los registros consulares28.

Hernán Otero señala varias hipótesis por la cual la historiografía explicaría la buena respuesta a la movilización militar de las primeras generaciones de inmigrantes franceses. Una de ellas es de carácter cultural y en particular por la fuerte difusión del nacionalismo entre los migrantes franceses, muy acuciado si lo comparamos a británicos, italianos y alemanes. La segunda hipótesis se relaciona con las medidas de presión implementadas de carácter político e institucional para favorecer la movilización. La cuarta tiene que ver con el núcleo étnico de la comunidad y su lugar de origen, y las presiones consulares en las zonas donde ellos provenían (en especial Buenos Aires y Rosario). Por último, Otero destaca la hipótesis de la intensidad de la integración de los grupos migratorios que explicaría la casi nula respuesta de la segunda generación en los casos de los hijos de los franceses e italianos: la alta integración de éstos a través de la nacionalización de la escuela pública argentina29.

Sin embargo, Manuel Rodríguez Barriga afirma que los consulados y legaciones francesas en Latinoamérica se vieron desbordados por el gran número de voluntarios que solicitaban incorporarse al ejército francés. Sin embargo, el Gobierno del Hexágono optó por no financiar el viaje a los voluntarios y se centró sus gastos financieros en la repatriación de sus ciudadanos llamados a la movilización. De este modo, los franceses en el exterior viajaron sin costo hacia Francia, mientras que los voluntarios latinoamericanos sólo tuvieron un descuento en la tarifa del pasaje. Asimismo, el Ministerio francés de la Guerra únicamente contemplaba la firma del alistamiento de voluntarios extranjeros en Francia y nunca en suelo de otro país. Esta situación dificultaba los trámites oficiales para el reclutamiento de los voluntarios extranjeros30.

Sea como fuera, Bourlet estima, según los datos que ha encontrado, que 383 latinoamericanos se enrolaron en la Legión Extranjera y 650 en el resto del ejército francés. Igualmente ha localizado a 64 iberoamericanos muertos en combate. Señala que ha encontrado voluntarios de todas las nacionalidades latinoamericanas, excepto de Honduras y algunas islas de las Antillas31. Seguramente unas cifras muy bajas debido a las dificultades de la reconstrucción de estos datos en los archivos franceses.

Para el caso de los británicos e italianos residentes en Argentina, María Inés Tato ha indicado que 4 852 británicos acudieron a la llamada a la movilización militar de una población de más de 27 600 personas. Mientras los italianos que se enrolaron fueron 32 430 de una comunidad de cerca de un millón de personas. Por tanto, sólo cerca del 3,5% de los italianos residente en Argentina. Un porcentaje muy bajo, respondieron positivamente al reclutamiento que decretó su país32.

La movilización militar en Chile

El centenario de la Primera Guerra Mundial fue un revulsivo para los estudios sobre los impactos de esta guerra en Chile. En referencia a la movilización de las colonias extranjeras cuyos países entraron en guerra conocemos cuatro trabajos. Dos sobre los franceses, uno sobre los alemanes y otro sobre los británicos33. Para el caso de los franceses, tenemos los trabajos de, por una parte, Juan Luis Carrellán y Alvar de la Llosa que observa la movilización militar en los primeros meses de la guerra y, por otra, el de Patricio Legarraga que se centra en el colectivo de los franceses de origen vasco. Respecto a los británicos, contamos con la aportación de Roberto Pérez Castro para los residentes en Valparaíso. Para la movilización de los alemanes se ha publicado recientemente un estudio de Juan Luis Carrellán34.

Para el caso de los franceses, la investigación de Carrellán y de la Llosa sobre la partida de los franceses residentes en Chile indicaba que se embarcaron en torno a 850 personas en el barco Orduña con dirección al frente europeo35. A este trabajo se añade otro de Patricio Legarraga que suma la cifra de 300 reservistas que se desplazaron en el vapor Ortega36. Si sumamos los dos contingentes tenemos unos 1 150 franceses residentes en Chile que decidieron cruzar el Atlántico ante la llamada a las armas del Estado francés. Una cantidad importante ya que los movilizados representaban cerca del 12% de la colonia francesa en el país andino, si atendemos las cifras del censo chileno de 1907 que estimaba en 9 800 franceses los que habitaban en Chile37.

Blancpain señala que fueron llamados a la movilización los franceses nacidos en Francia y que los nacidos en Chile tuvieron la oportunidad de elegir si marchaban o no al frente europeo. Añade que fueron «centenares de jóvenes y no tan jóvenes los que llegaron a las trincheras» debido al alto patriotismo francés y que murieron en el campo de batalla unos 150 franco-chilenos. También hace mención que la sociedad chilena francófila se adhirió al Comité France-Amérique presidido por Alberto Mackenna38.

Aparte de los que partieron al frente, sabemos que la comunidad francesa articuló la retaguardia en base a la recaudación de fondos, la asistencia a las familias de los movilizados y el control del colectivo por parte de las autoridades diplomáticas francesas a través de comités organizados para tal efecto39. Ante este panorama pudiera pensarse que los franceses residentes en Chile se comportaron al unísono y sin disidencias colaborando activamente con las autoridades francesas en su determinación bélica contra las potencias centrales. Para corroborar o desmentir tales afirmaciones hemos consultado los fondos del Centre des Archives Diplomatiques de Nantes (CADN) del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, y valorar la insumisión entre los franceses que habitaban el sur de Chile.

El estudio de Patricio Legarraga señala que los franceses residentes en Chile que no se presentaron ante las autoridades competentes tras el llamado a la movilización fueron 276 individuos y que fueron 14 los desertores una vez que se incorporaron a filas40. En principio nos parece una cifra muy baja si tenemos en cuenta que su trabajo es para todo el territorio chileno y la mayor parte de los franceses residentes en Chile provienen del suroeste de Francia, que es la región de origen en la que basa su análisis.

En nuestro caso, la investigación llevada a cabo en los archivos de Nantes ha tenido varios inconvenientes. Primero, no se conserva la documentación relativa a todas las circunscripciones chilenas de la época de la Primera Guerra Mundial. Sólo tenemos las del sur del país: desde Concepción a Punta Arenas, de ahí la limitación de nuestro estudio. Segundo, la información sobre los insumisos no es igual de rica en todas las circunscripciones y en base a esta información hemos conformado los datos que aportamos a continuación.

La primera anotación que queremos destacar es que más allá de las medallas y los honores que se ganaron los franceses de Chile que se alistaron, existió otra realidad, menos gloriosa, que fue la actitud que también tuvieron miembros de esta misma comunidad francesa que desobedecieron la orden por varios motivos y bajo varias formas. Son numerosos los documentos encontrados en los archivos franceses que evocan la actitud de Francia con respecto a los nacionales que vivían en el exterior. Una carta del 16 de octubre de 1914 del Consulado de Valparaíso aclaraba la situación de los hijos de los franceses: «Veuillez noter que les fils de FRANÇAIS, même nés au Chili, sont FRANÇAIS et doivent être inscrits sur les listes de recrutement même dʼoffice sʼils ne se présentent pas volontairement»41. [traducción: Tenga en cuenta que los hijos de FRANCESES, incluso nacidos en Chile, son FRANCESES y deben registrarse en la lista de reclutamiento incluso si no se presentan voluntariamente].

Una carta de «un viejo francés»42 dirigida al embajador de Francia en Santiago, Delvincourt, con fecha de 29 de septiembre de 1914 decía:

Je crois faire mon devoir et en même temps un acte de justice en vous dénonçant le peu de patriotisme démontré par certains de mes compatriotes de la région qui se sont fait exempter du service. Tous ces messieurs, forts gaillards ayant de belles situations ont trouvé des secteurs du pays qui assez condescendants leur ont donné des certificats dʼexemption sans raison, ils nʼont même pas en leur faveur même celui de famille nombreuse […] il ne serait pas juste que certains jouissent de la tranquillité et du bien-être tandis que dʼautres, partis faire leur devoir, ont tout sacrifié, famille, situation, tout en un mot.

[traducción: Creo que cumplo con mi deber y, al mismo tiempo, cumplo con un acto de justicia al denunciarle el poco patriotismo mostrado por algunos de mis compatriotas de la región, quienes se han hecho eximir del servicio. Todos estos señores, individuos bien sanos con buenas situaciones encontraron a sectores sociales del país que fueron lo suficientemente condescendientes para darles certificados de exención sin razón, ni siquiera tienen a su favor el tener una familia numerosa. No sería justo que algunos gozaran de la tranquilidad y del bienestar, mientras que otros, que han salido para cumplir su deber, lo han sacrificado todo, familia, situación, en una palabra, todo].

Por tanto, como ilustran estas misivas el llamamiento a defender la patria fue sólo atendido por una minoría y este es el objetivo de este trabajo, hacer un retrato de los insumisos de la comunidad francesa del sur de Chile durante la Primera Guerra Mundial. Para empezar, es necesario definir dos términos. El vocablo «insumiso» se refiere a una persona que desestimó la orden de movilización y no llegó a su puesto de destino. En tiempo de paz, se declaraba insumisa a una persona que no respondía en los seis meses la orden de movilización (para los del exterior) y en los tres meses en tiempo de guerra. Por su parte, el término «desertor» es una persona que sí contestó la orden, se incorporó a su destino y luego se escapó, a menudo aprovechando de un permiso.

La insumisión y la actitud de las organizaciones francesas en Chile

Respecto a la insumisión de los franceses en América Latina durante la Primera Guerra Mundial hemos encontrado el estudio de Sergio Coto-Rivel para los residentes en Centroamérica. Este autor ha analizado los registros militares del Consulado francés de Centroamérica con sede en Guatemala y ha podido observar los expedientes de 132 personas. Coto-Rivel concluye que la movilización militar fue muy baja puesto que sólo marcharon a Europa 36 individuos, un 27% del total de los llamados a filas. 59 personas fueron declarados exentos por diferentes motivos, un 45%, y 27 franceses fueron declarados insumisos, un 20%. Por último, señala que 10 registros no tienen información suficiente para saber en qué situación la podemos clasificar, un 8%. El mismo autor menciona que el delito de insumisión para los franceses emigrados implicaba la pérdida de la nacionalidad francesa y la posibilidad de ser juzgados en Francia por esta grave infracción si regresaban al Hexágono. Más real fue la actitud de los agentes consulares que trataban de presionar las casas comerciales para que no contrataran a estos insumisos43.

Por su parte, María Inés Tato manifiesta que la insumisión entre la comunidad italiana en el exterior fue muy alta. Se calcula que sólo acudieron a la llamada de la movilización 303 919 de un total de entre 700 000 y 1 200 000 varones italianos residentes en el extranjero en edad de ir al frente. Entre los italianos residentes en Argentina se alistaron 32 430 reservistas. Una cifra muy modesta puesto que había 554 574 italianos varones mayores de 15 años residiendo en el país suramericano44.

Respecto a la documentación revisada en el Centre des Archives Diplomatiques de Nantes hemos podido constatar la comunicación constante entre el cónsul de Francia en Valparaíso y los distintos agentes destinados en distintas regiones de Chile sobre la situación de la movilización militar de los franceses. En este archivo consta que estos agentes enviaban de manera regular y sin dilación cuadros y listas del reclutamiento al consulado cuando se los pedían. También, el Círculo Francés de Santiago colaboró activamente con los servicios diplomáticos para perseguir a los insumisos. Una carta del 12 de octubre de 1914 pedía así a la legación francesa que le enviase una lista de los franceses residentes en Chile que no habían cumplido con sus deberes patrióticos. Insistía en que se aplicase la ley según la cual la lista de insumisos tenía que ser exhibida en la legación «afin que chaque société française et chaque citoyen sache à quoi sʼen tenir vis à vis des individus qui nʼont pas accompli leur devoir»45 [traducción: para que cada sociedad francesa y cada ciudadano sepa qué opinar acerca de las personas que no han cumplido su deber]. Más aún, el Círculo francés de Santiago insistía en estar siempre informado del devenir de los insumisos y cuando conseguía esta información la enviaba inmediatamente a las autoridades46. El Círculo francés brindó una ayuda muy valiosa a la embajada e incluso, al tener vínculos más cercanos con la comunidad francesa, estuvo liderando la persecución de los insumisos.

Aunque ya hemos definido lo que es un insumiso, una carta de 1918 del cónsul de Francia en Santiago al ministro francés de Asuntos Exteriores explicaba los distintos tipos de insumisión que se dieron en Chile. De este modo, tenemos, primero, a los que no respondieron a la orden de movilización; segundo, a los que reconocidos aptos para ir al frente europeo no se fueron; tercero, a los que respondieron a la llamada de la movilización, pasaron la visita, recibieron su hoja de destino, pero se negaron a partir a Europa; cuarto, a los titulares de casas de comercios francesas; quinto, a los que pidieron un aplazamiento en su partida y al final se negaron a ir a Francia. Luego tenemos a los desertores que después de un permiso no se reunieron con sus compañeros en el frente militar, aunque en esta última categoría no podemos incluir a los insumisos.

Los plazos para considerar insumisa a una persona variaban según las circunstancias. En tiempo de paz, el plazo era de 30 días para un hombre que residían el territorio nacional, de dos meses para los que vivían en las colonias y de seis meses para quienes vivían en un país tercero, como era el caso de Chile. Esos plazos se veían acortados en tiempo de guerra a dos días, un mes y tres meses, en las tres modalidades anteriormente señaladas47.

La preocupación por el escaso número de franceses residentes en el exterior que llegaban al Hexágono para incorporarse al ejército francés también se hizo sentir entre las autoridades en Francia. En este sentido, el prefecto del Departamento de Basses-Pyrenées, al constatar que, de los 18 001 insumisos de su departamento, la mayoría se encontraba en América sugirió al ministro francés de Asuntos Exteriores, en una carta del 16 de abril de 1915, que enviase misiones militares al continente americano con el objetivo de despertar el patriotismo de los franceses en los países americanos48.

Sin embargo, el cónsul en Valparaíso subrayó que estas misiones no tendrían ningún efecto positivo en Chile porque la mayoría de los insumisos habían abandonado Francia sin voluntad de regresar. Muchos se fueron a Suramérica para hacer fortuna y cuando pudieron acumular un poco de dinero, fundaron unas casas de comercio que, si respondiesen a la orden de movilización, quedarían en quiebra. En la mayoría de los casos eran pequeños negocios en sectores con mucha competencia, en particular con negocios regentados por alemanes49.

El mismo cónsul evocaba también algunos casos de franceses que se fueron de Francia condenados por la justicia y otros que, después de haber dejado a su familia en Francia, fundaron otra en Chile y por tanto no tenían intención de volver50. El cónsul señalaba que, a pesar de la infamia que representaba la insumisión y la deserción y la posibilidad, en caso de regreso a Francia, de ser juzgados por un Consejo de Guerra «la misión risquerait pour ce qui est du Chili dʼêtre une lourde charge budgétaire sans apports à la défense nationale»51 [traducción: En lo que se refiere a Chile, la misión correría el riesgo de ser una pesada carga presupuestaria sin aportes para la defensa nacional.]

Los motivos que los franceses residentes en Chile tuvieron para no contestar a la orden de movilización fueron varios. Algunos tuvieron que ver con la situación familiar, siendo numerosos los casos que invocaron la presencia de niños de corta edad o de ser el cabeza de familias numerosas de hasta ocho hijos. En nuestro estudio hemos podido constatar que existía una insumisión a nivel familiar. Se nota a menudo la presencia de familias insumisas: de 60 familias con insumisos en Punta Arenas, 11 contaban con varios miembros insumisos, a veces hasta cuatro personas del mismo núcleo familiar; de 83 familias en Concepción dos contaban con dos insumisos cada una y de 101 familias en Valdivia, 17 contaban con dos, tres o cuatro insumisos.

Otro motivo común de insumisión estaba relacionado con el trabajo. Muchos franceses se dedicaban al comercio, sea como propietarios de negocios, sea como gerentes o vendedores. Las casas de comercio que pertenecían a franceses eran casi siempre negocios familiares y la partida de los miembros al frente hacía insostenible la pervivencia de la empresa. Una carta del agente consular en Valdivia mostraba las actividades comerciales de los franceses en aquel lugar: las tres casas de comercio francesas eran una panadería, un comercio de novedades y un hotel52.

Precisamente, el cónsul de Francia en Valparaíso insistía en este punto al notar:

Certains chefs de maisons françaises et des plus importantes naturellement sʼétant mis en instance de sursis dʼappel, sont venus faire connaître quʼil leur était impossible dʼabandonner leurs affaires en faisant ressortir que leur départ serait la ruine de leurs entreprises et la disparition de celles-ci à brefs délais au grand bénéfice des concurrents étrangers […] en invoquant le fait que le personnel sur lequel ils pu compter a été mobilisé à la première heure. Et je dois reconnaître que souvent leurs allégations sont exactes53.

[Traducción: Algunos jefes de casas francesas y de las más importantes quienes, obviamente, habían interpuesto un recurso relativo a la orden de alistamiento, llegaron a expresar que les era imposible abandonar sus negocios al enfatizar que su partida sería la ruina de sus empresas y la desaparición de éstas a corto plazo siendo beneficioso para competidores extranjeros [...] invocando el hecho de que el personal con el que habrían podido contar se movilizó en el primer momento. Y debo admitir que a menudo sus alegaciones son exactas.]

El tercer motivo evocado se refiere a la salud de los requeridos para la movilización. En este caso, se pedía un aplazamiento para partir a Francia. Las listas aludían también a menudo a personas que regresaron a Chile con un permiso después de contraer una enfermedad solicitando un aplazamiento para su reincorporación. Por otra parte, hay que subrayar que, al aumentar con el tiempo la necesidad de soldados, aquellos que habían sido eximidos por motivos de salud, se vieron obligados a presentarse ante el médico para pasar exámenes médicos. Encontramos así a algunos que tuvieron que pasar tres pruebas médicas. Hubo casos de personas en un primer momento eximidas y que luego, después de varias visitas al médico, fueron declaradas aptas para la movilización54.

En Punta Arenas, se ve muy bien cómo de los 63 insumisos registrados, 14 fueron eximidos en un primer momento y luego declarados aptos, representando al 22,2% de los insumisos. Así que la exención previa parece haber tenido importancia a la hora de aceptar o no el alistamiento. Son personas que pensaban que podían organizar su vida sin preocuparse por los temas militares y que luego no cambiaron sus planes de vida. Algunos, ni siquiera se presentaron para la visita médica. Por su parte, en Concepción de los 83 casos citados al reconocimiento médico, 20 no se presentaron y los 38 declarados aptos no partieron al frente. A partir de 1915, se multiplicaron las nuevas visitas médicas debido a la necesidad de encontrar más soldados y existiendo una reflexión sobre el proceso de las pruebas médicas. En este sentido, el cónsul de Valparaíso insistía en que era necesario nombrar a los médicos a última hora y evitar que las nuevas visitas se realizasen con el mismo médico, porque tendía a respetar el dictamen anterior55.

Por fin, queda un caso de insumisos que corresponde a menudo a los que llegaron muy jóvenes a Chile, nacieron allí o llevaban ya muchos años con residencia en Chile y que invocaron el hecho de que ya no se sentían franceses. Algunos de ellos ya habían realizado el servicio militar bajo la bandera chilena (el 83% de los casos que declararon que no se sentían franceses). De este modo, pasamos a analizar los resultados por agencia consular.

La insumisión en el sur de Chile, entre la comunidad francesa durante la Primera Guerra Mundial

En nuestro estudio hemos contabilizado un total de 248 insumisos franceses que residían en el sur de Chile. Entre la provincia de Concepción y el Territorio de Magallanes residían 2 921 franceses, el 29,8% de los que residían en Chile, según el censo de población de Chile más cercano, el de 1907. En ese censo se establecía que 1 930 eran hombres. No sabemos las edades de esos varones. De todas formas, si tomamos el censo de 1907 y lo comparamos con los insumisos de 1914, éstos representarían el 12,85%. Sin embargo, este dato hay que tomarlo con cautela porque no sabemos el número de franceses varones que fueron llamados a la movilización. Vamos a ver los detalles para cada una de las circunscripciones consulares francesas en el sur de Chile:

a) En la circunscripción de Concepción hemos encontrado a 84 insumisos. Según el censo de 1907, había 527 varones. Atendiendo los fondos consultados, tenemos muy poca información sobre los insumisos en esta circunscripción si la comparamos con los datos proporcionados en otras divisiones administrativas consulares francesas en el sur de Chile.

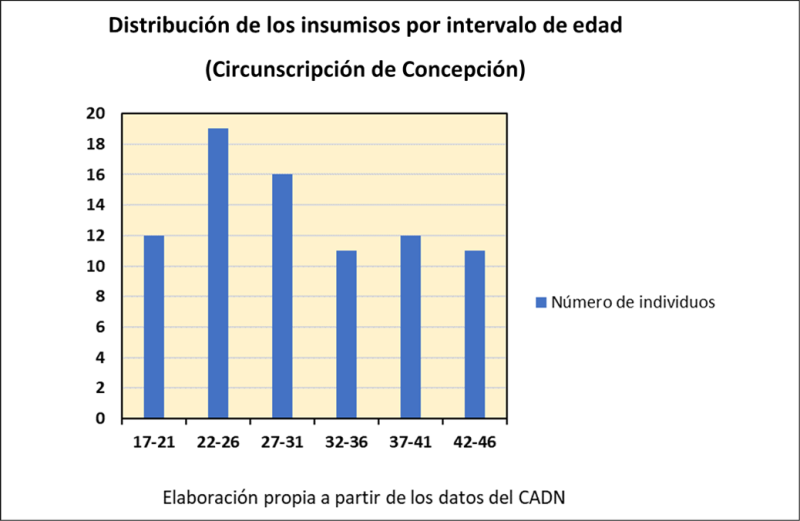

Atendiendo a la información, de los 84 insumisos, 38 fueron declarados aptos para ir a la movilización y 19 no se presentaron a la visita médica que debía determinar si su estado de salud era apto o no para servir en el ejército. El resto, 27 franceses, no se presentaron al llamamiento de movilización siendo declarados directamente insumisos. En cuanto a la edad de los insumisos residentes en Concepción, la mayoría tenía entre 22 y 26 años y la media de edad de este grupo era de 30,4 años. Sólo en tres casos no había datos referentes a la edad en los fondos consultados.

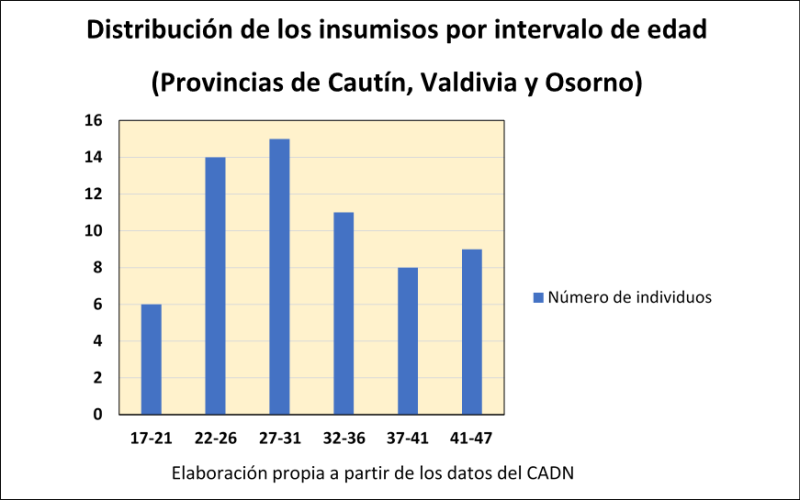

Gráfico 1

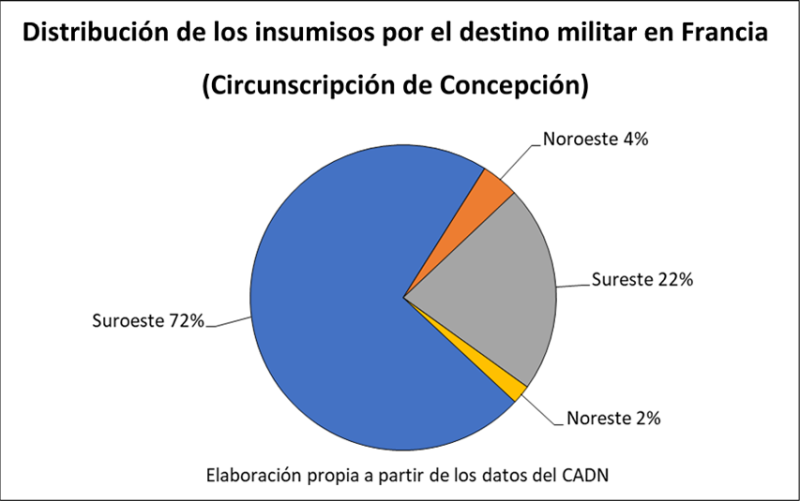

Analizando los apellidos de los insumisos sólo observamos 2 familias con dos miembros cada una de ellas, los casos de Arraya y Duhalde. Sobre los destinos militares de los insumisos vemos que son regimientos del suroeste de Francia de forma mayoritaria.

Gráfico 2

b) Hemos agrupado a los insumisos de las provincias de Cautín, Valdivia y Osorno porque creemos que es un espacio geográfico con muchas similitudes, aunque estén divididas administrativamente en la legislación chilena. Como no son muy numerosos los datos nos pareció preferible unir las tres provincias para poder sacar estadísticas más representativas. En este sentido, hemos visto que la provincia de Cautín estaba administrada desde la circunscripción francesa de la Agencia consular de Valdivia.

Es un contexto muy rural con ciudades medias como podían ser Temuco, Valdivia y Osorno y también multicultural ya que encontramos comunidades indígenas, colonos chilenos y bastantes habitantes de origen extranjero producto de las políticas migratorias iniciadas por el Estado en el siglo xix, encontrando a alemanes, franceses, españoles e italianos como los más relevantes en número.

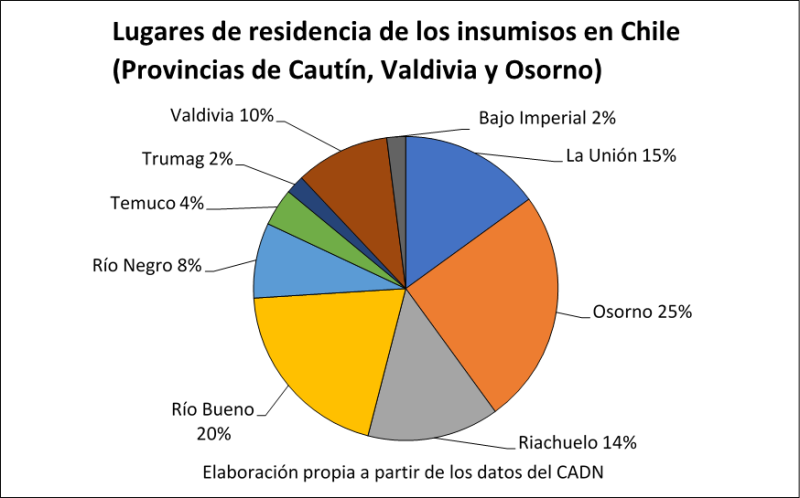

En total, tenemos a 101 insumisos en las tres provincias chilenas señaladas. Según el censo de 1907 había en estas provincias 571 varones franceses. Una cifra muy similar a la circunscripción de Concepción, sin embargo, en este caso la incidencia de la insumisión es menor a nivel global, aunque a nivel más micro en Osorno hay un grado de rechazo a la movilización bastante alto. Si fragmentamos la información por las divisiones administrativas de la época. Dentro de la provincia de Cautín encontramos a 6 insumisos en total: 4 en Temuco y 2 en Bajo Imperial. Según el censo de 1907, había 336 varones. Por lo tanto, la insumisión en esta circunscripción es muy baja según los datos.

Con respecto a la provincia de Valdivia en total hay 46 insumisos: 10 en Valdivia, 2 en Trumao, 15 en La Unión y 19 Río Bueno. Según el censo de 1907, había 147 varones franceses en esta provincia. La dificultad que encontramos es que, en los documentos, no aparece una separación clara entre todos los que dependen de la circunscripción de Valdivia y se puede suponer que en algunos casos los de Cautín no vienen separados de los de Valdivia.

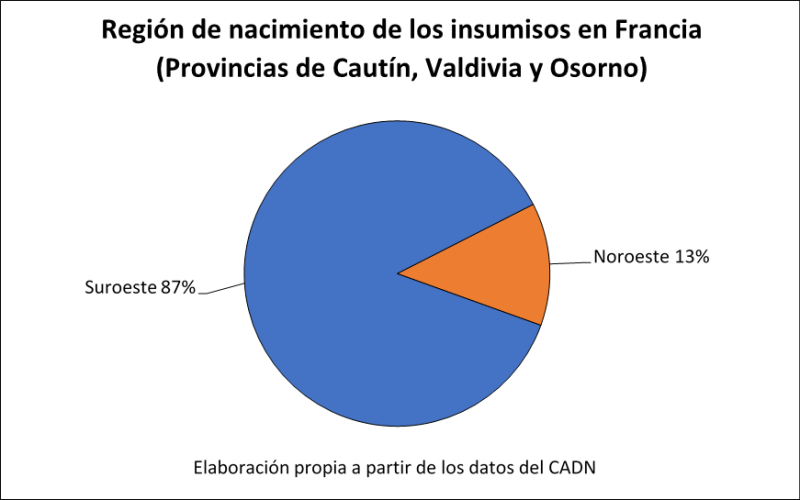

En la provincia de Llanquihue encontramos a 46 insumisos de la circunscripción de Osorno: 24 Osorno, 14 Riachuelo y 8 Rio Negro. Según el censo de 1907, había 88 varones. Por tanto, la tasa de insumisión en esta circunscripción fue muy elevada si atendemos al número de franceses contabilizados en el censo chileno. Hay tres insumisos que no sabemos dónde residían. Sobre estos insumisos agrupados de las tres provincias señaladas sabemos que la mayoría eran originarios del suroeste de Francia, concretamente del departamento des Basses-Pyrénées. Tenemos datos de 15 insumisos, siendo el origen de 13 de ellos en el suroeste.

Gráfico 3

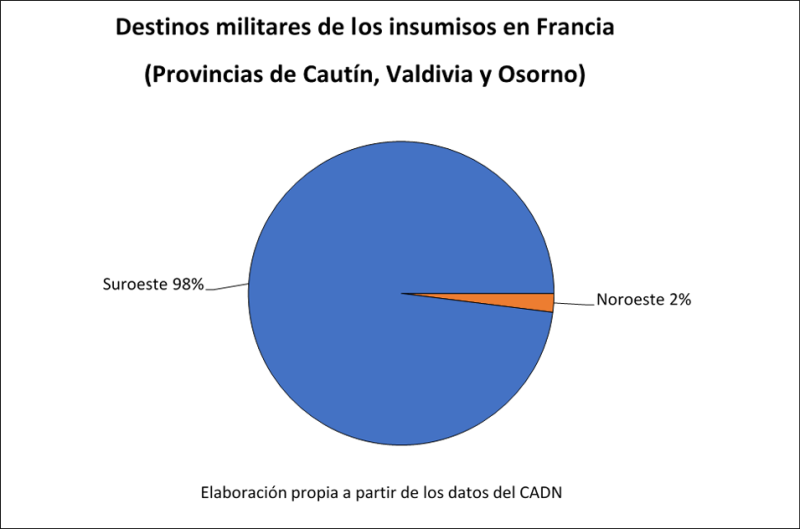

De igual modo, los regimientos de destino fueron los de su origen, el suroeste francés. De los 68 insumisos declarados en la documentación para este espacio geográfico sabemos el regimiento de destino para 41 de ellos. Por tanto, el lugar de origen y el destino militar de los insumisos coincidieron en la mayoría de los casos.

Gráfico 4

Sobre la edad de los insumisos franceses de esta parte de Chile, disponemos de información para 63 individuos. La mayoría de ellos tenía entre 27 y 31 años cuando estalló el conflicto, seguido muy de cerca de los que contaban entre 22 y 26 años. La edad media de edad de los que no estuvieron dispuestos a movilizarse fue de 31,22 años.

Gráfico 5

Las poblaciones con mayor número de insumisos entre sus residentes fueron en esta área geográfica: Osorno con 24 individuos, Río Bueno con 19 y La Unión con 15.

Gráfico 6

En cuanto a las familias con varios insumisos en su seno, hemos encontrado a muchas y parece ser un fenómeno generalizado. En total, hemos contabilizado a 17 familias con más de un miembro insumiso. En este sentido, tenemos a 38 insumisos que tiene al menos un familiar también declarado insumiso. Conocemos también el nombre de 12 negocios donde trabajaban 40 insumisos. Por lo general eran negocios familiares con 3, 4 o 5 miembros insumisos entre su plantilla laboral.

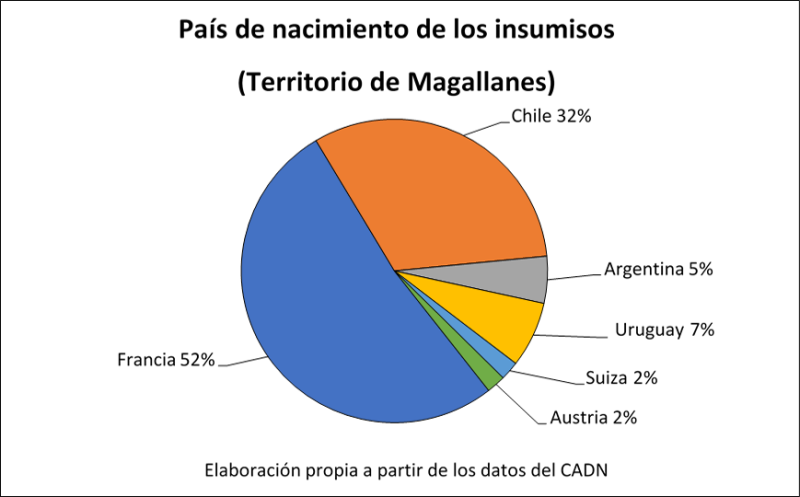

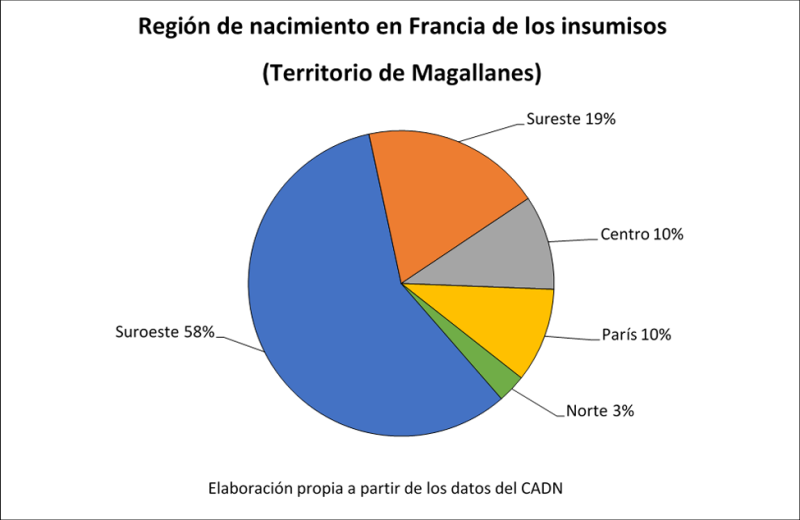

c) Los datos del Territorio de Magallanes son los más ricos en cuanto a la información encontrada en los fondos consultados. Se han contabilizado a 63 insumisos en la circunscripción de Punta Arenas. Según el censo de 1907, había 217 varones franceses. Entre los datos que hemos analizados tenemos el país de nacimiento de los insumisos de la comunidad francesa donde encontramos varios, aunque predominan Francia, con 31 miembros, y Chile, con 19. El Estrecho de Magallanes es un lugar estratégico donde se reunían muchas nacionalidades lo que explica la diversidad relativa de los lugares de nacimiento de los insumisos.

Gráfico 7

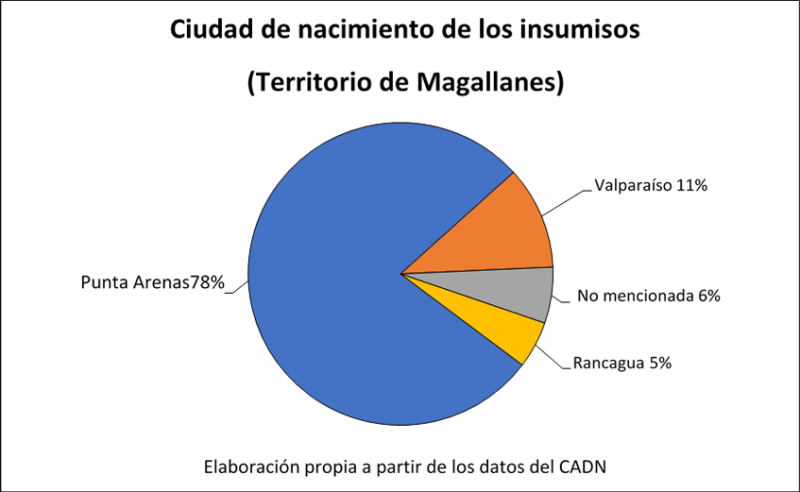

Dentro de Chile, los lugares de nacimiento de los que dependieron de la agencia consular de Magallanes fueron Punta Arenas con 14 miembros, Valparaíso con 2 y Rancagua con 1.

Gráfico 8

En el caso de los que nacieron en Francia, volvemos a tener el suroeste, con 18 casos, como el lugar más común de origen de los insumisos. Los Departamentos franceses donde nacieron el mayor número de los insumisos de Magallanes fueron Charentes con 5 miembros y Basses-Pyrénées con 4.

Gráfico 9

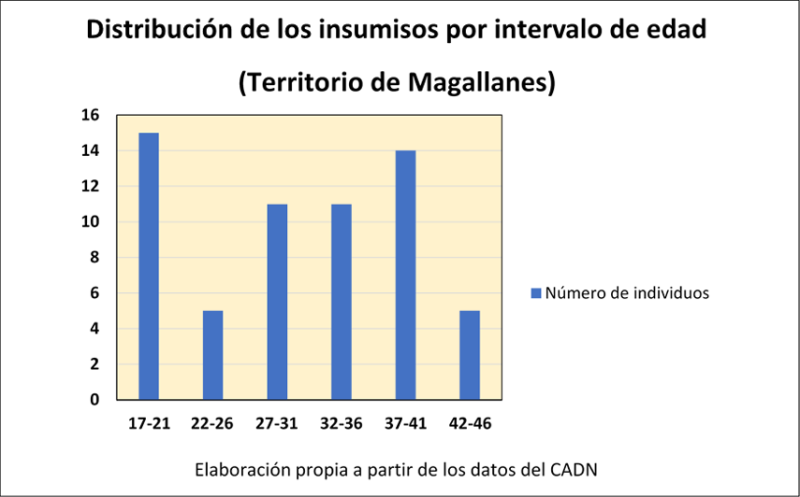

En el caso de esta circunscripción conocemos los motivos alegados por estos insumisos para no incorporarse al ejército. En 18 de los casos alegaron que no eran franceses. 15 afirmaron que ya habían realizado el servicio militar en Chile. Para 7 insumisos el motivo fue el rechazo al destino militar. Y 5 lo justificaron por su voluntad de salvar el negocio que regentaban en ese momento. En cuanto a la edad de los insumisos del Territorio de Magallanes, la edad media fue 30,5 años y predominaron los de edades entre 17 y 21 años, seguidos de cerca por los que tenían más de 37 años. En este caso, hubo una disparidad entre los grupos de menos edad y los de mayor, por lo que existieron dos generaciones distintas (padres e hijos).

Gráfico 10

Podemos vincular los sentimientos de pertenencia a Chile entre los nacidos en este país y por tanto señalar su arraigo como la realización del servicio militar en el ejército chileno. Precisamente entre los más jóvenes, también hubo casos de insumisos que se inscribieron en los registros chilenos para no ser movilizados, lo cual al final no cambiaba su situación porque al hacerlo, no dejaban de ser franceses. De la misma manera actuaron varios franceses que se encontraban en Francia cuando estalló la guerra. Los archivos dan constancia de algunos que regresaron a Chile con la ayuda de los servicios diplomáticos chilenos después de alegar su pertenencia a la nación chilena debido a su nacimiento en Chile56. De nuevo, tenemos familias con varios miembros insumisos por lo que la intención de rechazar la movilización militar tendría una actitud colectiva. Tenemos a once familias que tuvieron a varios de sus miembros considerados insumisos. En cuatro familias se llegó a contar con tres familiares insumisos.

Conclusiones

En nuestro estudio sobre los insumisos franceses residentes en el sur de Chile durante el llamamiento a la movilización producto de la Primera Guerra Mundial encontramos a 248 individuos. La mayor parte de ellos, 84 individuos, pertenecieron a la circunscripción de Concepción. Según el censo chileno de 1907 en el sur de Chile había 1 930 franceses varones por lo que estas 248 personas representarían una cifra importante (un 12,8% de los varones57) de rechazo hacia la movilización decretada por las autoridades francesas.

La edad media de los insumisos fue de 30,7 años. Por regiones, los más jóvenes residieron en el Territorio de Magallanes, los cuales no superaban los 21 años y más «viejos» los del eje Cautín-Valdivia-Osorno, con más de 27 años. Otro dato interesante es observar que muchas familias contaron con más de un miembro insumiso. En total 30 familias y 68 personas con algún otro miembro familiar declarado insumiso.

El estudio muestra que hubo una correlación entre el lugar de origen en Francia con el destino militar en el Hexágono. De esta forma, en los dos casos el suroeste de Francia se decantó de manera contundente en el origen y el destino de estos insumisos. En el caso de los insumisos del Territorio de Magallanes el principal motivo fue su sentimiento identitario chileno, constatando 18 individuos nacidos en Chile. La siguiente justificación fue el rechazo al destino militar y, en tercer lugar, la escusa fue económica (no se podían ausentar del negocio familiar porque eran el sustento de la familia y/o la supervivencia de la empresa).

Para concluir podemos evocar los castigos a los que se expusieron los insumisos. La normativa castrense estableció una serie de penas que iban desde la cárcel a la sentencia de muerte. Sin embargo, en el caso de los franceses de Chile y teniendo en cuenta la gran necesidad de soldados estas penas no se ejecutaron, siendo en muchos casos favorecidos con un sobreseimiento cuando al final se sometieron voluntariamente y se movilizaron58. Una normativa del Ministerio de Asuntos Exteriores de 20 de enero de 1917 dispuso que fuera obligatorio indicar en el pasaporte de la persona concernida y también de los miembros de su familia una mención de insumisión. Esta medida fue anulada por otra providencia del 18 de mayo de 1923. En la víspera de la Segunda Guerra Mundial, se dictaron leyes de amnistía para permitir el alistamiento de los antiguos insumisos.