Introduction

Entre 1900 et 1912, Julio César Arana, le principal baron du caoutchouc péruvien, établit son empire dans la région de l’Amazonie située entre les fleuves Putumayo et Caquetá, aujourd’hui territoire colombien mais à l’époque réclamée par le Pérou et la Colombie. Les études historiques et anthropologiques parlent d’entre 40 000 et 50 000 morts parmi les indigènes sur les terres contrôlées par Arana, et soulignent les conditions inhumaines de l’exploitation du travail : violence systématique, meurtres, nombreuses formes de tortures, viols, ritualisation de la violence et déplacements forcés1.

Une bibliographie désormais importante existe sur le cycle économique du caoutchouc dans cette région de l’Amazonie. L’historiographie et l’anthropologie modernes ont cherché à comprendre comment cet ethnocide a pu avoir lieu2, et ses conséquences pour ceux qui en furent victimes3. Les peuples indigènes de cette région sont des cultures orales, et se transmettent leurs mémoires à travers récits, mythes, chants, rites et danses. Outre l’absence de fixation écrite de leur mémoire, les survivants du génocide et leurs descendants ont longtemps maintenu cette mémoire secrète, pour des raisons que nous développerons. Leur perspective fut donc exclue du traitement historiographique du cycle économique du caoutchouc en Amazonie. L’anthropologie joua un rôle de transmission de cette mémoire dans l’histoire4.

Parallèlement à la publication d’ouvrages et d’articles, incluant des récits, des témoignages de descendants de survivants du génocide5, de jeunes peintres huitoto et bora6 ont représenté les mémoires de leurs peuples.

En Amazonie indigène, la mémoire, l’identité et les mythes sont profondément reliés entre eux, et s’articulent de manière complexe7. Nous chercherons à comprendre comment des peintres huitoto et bora représentent cette mémoire en adaptant les médias de la peinture et du dessin à leur système de pensée.

Afin d’analyser les différentes modalités de partage de la mémoire des groupes indigènes du Putumayo, nous comparerons la transmission de la mémoire de l’époque traumatique de l’exploitation du caoutchouc avec celle, actuelle, des mythes et de la cosmologie. Les pensées mythiques représentent les principales sources de connaissances et de savoirs dans les cultures indigènes amazoniennes. Elles sont donc à l’origine des pratiques permettant le développement humain8. Nous tâcherons de voir de quelle manière la mémoire collective et la régénération identitaire, à la suite de l’expérience d’une époque traumatique, s’articulent par l’intermédiaire de la création artistique.

Dans un premier temps, nous développerons certaines caractéristiques de la transmission de la mémoire en Amazonie à la lumière de réflexions théoriques issues du monde occidental. Dans un second temps, nous verrons, à travers l’analyse de deux œuvres, comment ces spécificités sont transmises à travers la peinture sur toile par deux peintres indigènes, descendants de victimes du génocide de la région du Putumayo.

Les particularités de la mémoire collective en Amazonie indigène

Nous allons articuler le traitement de la mémoire en Amazonie indigène avec les réflexions théoriques produites depuis le monde occidental9. Notre point de départ sera l’analyse des liens entre mémoires collectives et individuelles. Maurice Halbwachs écrit, « La mémoire collective […] enveloppe les mémoires individuelles, mais ne se confond pas avec elles10. » Cette affirmation doit être nuancée et déclinée pour les différentes mémoires qu’entretiennent les groupes indigènes amazoniens. Les mémoires individuelles, selon leur domaine – mythologique, traumatique, culturelle, etc. –, s’articulent différemment avec la mémoire collective. Les cercles de transmission et les intentions qui la motivent font partie des principaux éléments de divergence. Les mémoires traumatiques, comme celle de la période historique du cycle économique du caoutchouc, sont transmises dans des cadres très privés, généralement familiaux11.

Les faits douloureux, et tout ce qui ne peut être diffusé largement sont placés dans ce que l’ethnologue colombien Juan Álvaro Echeverrí appelle le « panier des ténèbres12 ». Le « panier de la vie », en revanche, contient ce qui doit être transmis largement aux nouvelles générations, pour le développement du groupe.

Dans ce panier on trouve l’éthique du travail horticole, l’éducation des enfants, la production de nourriture, la célébration des rituels. L’expression la plus aboutie de ce panier est représentée par les mots des feuilles de tabac et de coca, avec lesquelles les anciens prennent soin de la vie et la développent13.

Le panier des ténèbres est associé aux conflits entre les différents clans.

Les différences ethniques génèrent la mémoire des conflits du passé […]. La mythologie, pour ces groupes, tient le registre des événements où des êtres cannibales, maléfiques, assassins et vengeurs qui tentent de détruire et pervertir la véritable humanité14.

Le panier de la vie contient les mythes, les histoires, la tradition, le savoir, qui permettent aux indigènes de vivre avec un niveau suffisant de ressources, et développer leurs sociétés sur la base des enseignements liés à leur cosmogonie. La mémoire contenue dans ce premier panier permet la construction d’une communauté rassemblée autour d’une idéologie morale unifiée. Le panier des ténèbres, au contraire, contient les éléments qui peuvent conduire les indigènes à la souffrance, à la discorde et aux conflits internes. Cette mémoire possède un potentiel destructeur et peut diviser les groupes. Le panier de la vie est associé à une condition d’abondance, et celui des ténèbres au manque.

Le panier des ténèbres ne correspond pas à l’oubli, son contenu est transmis, car il contient des enseignements. Comme le signale Tzvetan Todorov, « La mémoire ne s’oppose nullement à l’oubli. Les deux termes qui forment contraste sont l’effacement (l’oubli) et la conservation ; la mémoire est, toujours et nécessairement, une interaction des deux15. » Les deux paniers des cultures indigènes du Putumayo sont deux formes de mémoires, partagées avec des finalités différentes, mais avec la même volonté de perpétuer un enseignement du passé. Le contenu du panier de la vie est transmis amplement, dans les contextes où la communauté affirme sa volonté de rester unie en tant que groupe. Celui du panier des ténèbres contient également des enseignements pour le groupe, mais son potentiel destructeur implique une transmission plus prudente.

Signalons que nous traitons ici de mémoire, et non d’histoire, d’après la distinction qu’énonce Maurice Halbwachs dans La mémoire collective :

C’est qu’en général l’histoire ne commence qu’au point où finit la tradition, au moment où s’éteint ou se décompose la mémoire sociale. Tant qu’un souvenir subsiste, il est inutile de le fixer par écrit, ni même de le fixer purement et simplement16.

Cette distinction entre histoire et tradition nous permet d’appréhender les processus qui amènent les groupes indigènes à choisir entre la conservation et l’oubli. Maurice Halbwachs définit ici l’histoire comme la mémoire collective que l’on fixe pour éviter la disparition. Avant l’appropriation d’outils de fixation de l’oral des sociétés occidentales, comme l’écriture ou le dessin figuratif, le registre de faits historiques, comme nous le comprenons, n’était pas une pratique commune en Amazonie. À partir du moment où une mémoire perdait sa signification pour le présent, elle était oubliée17.

En Amazonie, la mémoire se transmet par la parole, le chant, la danse, et elle est articulée avec les mythes et la cosmologie. Les faits historiques qui sont conservés sont intégrés à la tradition mythologique. Cette tradition correspond à ce que Halbwachs appelle mémoire collective, lorsqu’il affirme :

La mémoire collective se distingue de l’histoire au moins sous deux rapports. C’est un courant de pensée continu, d’une continuité qui n’a rien d’artificiel, puisqu’elle ne retient du passé que ce qui en est encore vivant ou capable de vivre dans la conscience du groupe qui l’entretient18.

C’est ainsi que se transmettent et s’actualisent les mythes dans les cultures amazoniennes : ils servent à expliquer le monde et les interactions des humains avec ce dernier. Traditionnellement, ils amenaient des réponses aux questions de subsistances telles que la manière de se comporter pour obtenir du poisson et du gibier, quelles précautions prendre avant de prendre des fruits en forêt, comment rendre hommage aux êtres qui régulent la chasse, la pêche et l’agriculture. La mémoire en Amazonie est profondément liée au territoire19.

« La mémoire collective prend son point d’appui sur des images spatiales20 », écrit Paul Ricœur. Ce lien entre lieu et mémoire est très présent dans les cosmologies amazoniennes. Les indigènes et leurs territoires se construisent mutuellement, à travers les mythes21. L’anthropologie amazonienne et les discours des indigènes soulignent l’importance primordiale du territoire pour les cultures autochtones de cette région22. Au-delà du lieu où se trouvent leurs ressources vitales et culturelles, le territoire est pensé comme un prolongement de l’être pour les indigènes23.

C’est en parcourant le territoire, rendu aux indigènes muinane, huitoto, bora, murui, nonuya, miraña et andoke en 1988 qu’une partie importante du travail de mémoire de ces groupes a pu être réalisée en Colombie. L’ethnologue colombien Juan Álvaro Echeverrí souligne que lorsque l’un des premiers groupes d’indigènes parcourut de nouveau le territoire où avaient eu lieu les atrocités du Putumayo, leur mémoire traumatique se manifesta de manière douloureuse. Il écrit, à propos des Muinanes :

La génération de Chucho avait été, jusqu’alors, incapable de porter le poids de tout cela. Aucun d’eux ne se sentait capable d’aller sur d’anciens lieux importants et faire face à la rage, la sorcellerie et les pouvoirs qui étaient restés accrochés, dispersés et irrésolus. Ils se sentaient honteux et impuissants, incapables de rétablir une connexion, qu’avec peine ils admettaient nécessaire pour reconstruire leurs vies – après tant d’années. Ce pouvoir qu’il leur manquait en chamanisme et force magique pour négocier avec ce passé, ils le trouvèrent de nouveau, de manière inattendue dans la nouvelle génération24.

Cette nouvelle génération a recours aux outils que lui offre la société moderne pour faire face à ce passé douloureux : écriture, organisation pragmatique du récit, recueil de témoignages, fixation des écrits par le dessin et par la peinture. Juan Álvaro Echeverrí souligne que les techniques de traitement de la mémoire des différentes générations sont compatibles et s’articulent parfaitement. Nos recherches et entretiens auprès des peintres des générations actuelles25 mettent en évidence que l’adoption de médias et techniques modernes n’entre pas en contradiction avec la tradition ancestrale. Ces artistes maintiennent la conception mythologique et cosmologique du territoire, et donc de la mémoire. Leur travail d’objectivation de certains aspects de leurs mémoires ancestrales représente une adaptation des méthodes à l’époque et son contexte politique, social et culturel. Cette pratique, bien qu’innovante pour les peuples indigènes amazoniens, vise à perpétuer leurs savoirs et leurs modes de pensée ancestraux.

Rember Yahuarcani, l’un de ces artistes, affirme :

Les mythes sont les fleuves de notre mémoire. Ils sont l’origine. En eux résident notre passé, notre présent et notre précieux futur. Les mythes sont les fleuves sur lesquels navigue la mémoire de nos ancêtres, et nous devons y pêcher les mots sages de résistance contre l’oubli, la discrimination et l’exclusion26.

Ce qui a été conservé du passé, à travers les mythes, est une source d’enseignement pour les peuples indigènes de l’Amazonie.

Comme le démontre Echeverrí, cette organisation de la mémoire est source de tension, car le panier des ténèbres est aussi une force négative qui, sans être oubliée ni totalement niée, est écartée des circuits principaux de transmission de la mémoire. Cela a longtemps empêché son traitement par le groupe et son articulation avec la mémoire collective, centrée autour des mythes et de la cosmogonie, comme le soulignent les témoignages recueillis par Daniel Antonio Garzón Moreno : « C’était comme si chacun marchait avec le poids sur les épaules, la douleur et l’impuissance, mais ne les exprimait pas27. » Le poids de cette époque est donc encore ressenti par les générations actuelles.

Deux facteurs permettent d’expliquer comment et pourquoi ces nouvelles générations ont décidé de traiter bien plus ouvertement cette mémoire. D’une part, l’historiographie, après avoir longtemps considéré les caucheros comme d’héroïques pionniers, mit en lumière, au début des années 1990, l’aspect génocidaire du cycle économique du caoutchouc. Les travaux de cette époque ont démythifié ce cycle extractif en montrant par exemple son absence d’impacts positifs sur les économies régionales à long terme28. Les travaux historiographiques récents mettent en relief l’absence de voix indigènes dans les récits du cycle du caoutchouc dans la région du Putumayo29. Les nouvelles générations ont souhaité remédier à cette absence, afin d’articuler leur mémoire avec l’historiographie sur cette époque.

D’autre part, l’articulation croissante des mondes amazoniens avec la société occidentale amène les premiers à s’approprier les outils et supports de communication des seconds. Cela implique la maîtrise de l’espagnol, mais aussi des outils d’expression et de transmission de connaissances de la société moderne : histoire, littérature, arts graphiques. L’appropriation de ces outils, dont nous allons voir un exemple avec la peinture, permet aux indigènes du Putumayo de sortir l’époque de l’extraction du caoutchouc du panier des ténèbres, et de l’articuler avec la mémoire collective du panier de la vie. Ce transfert de la mémoire d’un panier à un autre revêt une signification fondamentalement en accord avec la tradition. Le panier de la vie est celui qui permet le maintien de la société, son développement et l’abondance des ressources vitales. Dans le contexte actuel des peuples Bora, Huitoto, Murui et Muinane au Pérou, ces éléments sont liés à leur force politique face à la pénétration toujours plus prononcée de la culture occidentale en Amazonie. La diffusion élargie, par les indigènes, de la mémoire de l’époque du caoutchouc à l’intérieur de leur peuple, est aujourd’hui perçue comme un moyen de montrer ce qu’il peut arriver si l’identité du groupe n’est pas assez forte, si elle n’est pas maintenue :

Cela ne me provoque pas de rage, mais m’incite à dire aux jeunes que cela ne peut pas nous arriver dans le futur. Que ce type de génocides ne doit plus arriver et que nous devons nous préparer avec plus d’identité, de cultures, d’autonomie et de territoire pour pouvoir être forts dans le futur30.

Tzvetan Todorov affirme que le passé ne doit pas être oublié, il doit être traité et assujetti aux besoins du présent, ne pas fomenter la haine mais permettre de construire quelque chose31. Les représentations contemporaines du cycle du caoutchouc par des artistes indigènes ne s’accompagnent pas d’un discours de colère envers les sociétés dominantes. Les peintres et les jeunes générations cherchent à protéger leurs cultures.

En partageant largement leurs mémoires de l’époque du caoutchouc, les Murui, Huitoto et Bora des anciennes générations craignaient également d’éveiller les rancœurs entre les différents clans. Les exploitants du caoutchouc ont utilisé les rivalités entre les groupes, et familles dans les processus de réduction en esclavage des indigènes du Putumayo32. Les rancœurs interclaniques auraient pu provoquer, des décennies après le cycle du caoutchouc, des conflits et des affrontements, et des pertes culturelles plus importantes. Les productions artistiques contemporaines sont parvenues à mettre en lumière les mémoires de cette époque, en évitant les conséquences négatives inhérentes aux éléments mémoriels du panier des ténèbres. Leur maintien dans ce panier pendant un siècle est peut-être ce qui a permis d’éviter que cette mémoire ne génère des conflits.

Il nous semble que la peinture, dans ce cadre, permet d’utiliser un événement douloureux pour comprendre et réagir face à des situations présentes. En domestiquant ainsi la douleur, les peintres indigènes contemporains permettent des analogies avec les problématiques actuelles, le transformant ainsi en « principe d’action pour le présent33 ».

Identité et culture à travers l’art et la mémoire

Voyons maintenant comment la peinture indigène contemporaine permet, d’une part de faire face ouvertement à cette douleur – la sortir du panier des ténèbres –, et d’autre part de la transformer en enseignement pour le présent et le futur – la placer dans le panier de la vie. Les deux œuvres que nous allons étudier utilisent la représentation d’éléments culturels centraux des cultures murui et huitoto pour montrer la permanence et l’évolution de la mémoire. Dans les deux tableaux, l’époque du caoutchouc est fondatrice et provoque des phénomènes de destruction et reconstruction culturelles, marqués par la résilience.

Paul Ricoeur, dans La mémoire, l’histoire, l’oubli, souligne qu’il existe trois fragilités de l’identité en lien avec la mémoire34. Deux d’entre elles pourraient, en partie, expliquer les difficultés, voire le refus, des indigènes du Putumayo à faire face à leur mémoire traumatique. La première fragilité est la confrontation avec autrui, lorsqu’il est ressenti comme une menace à l’identité propre. La seconde fragilité, qui trouve son origine dans la première, est celle d’une période si violente qu’elle en acquiert les caractéristiques d’un acte fondateur, par les transformations profondes qu’elle provoque. L’époque du caoutchouc fut traumatique sous deux aspects. Elle eut, d’une part, un caractère génocidaire, comme nous l’avons signalé : il y eut plus de 40 000 morts. D’autre part, cette époque fut aussi celle d’un ethnocide. Les anciens et les sages, les dirigeants politiques et religieux, étaient systématiquement assassinés par les exploitants du caoutchouc35. Après le cycle économique, les indigènes originaires de cette région connurent deux exodes forcés. Une partie des mythes et des pratiques traditionnelles furent perdus et ne purent être retrouvés. Cette violence provoqua une rupture sociale qui altéra tous les aspects de l’organisation de ces peuples, mettant ainsi en danger les fondements de leur identité36.

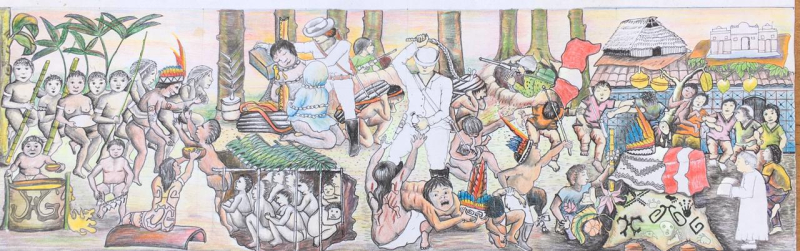

L’œuvre de Brus Rubio, Transformación del pueblo Murui37, organisée comme une fresque temporelle, montre les changements qu’a traversés ce peuple. La place importante accordée à l’époque de l’exploitation du caoutchouc, qui occupe la moitié centrale de l’œuvre, montre la profonde transformation qu’elle provoqua chez les peuples du Putumayo. La place centrale accordée à cette époque en fait le sujet principal de l’œuvre.

Figure 1 : Brus Rubio, Transformación del Pueblo Murui, 2022.

Avec l’aimable autorisation de l’artiste

Le soldat qui apparaît dans le fond, à droite, est une allusion à la guerre qui opposa le Pérou et la Colombie entre 1932 et 1933, à la suite de la prise de la ville de Leticia par des Péruviens, civils et militaires, mécontents du traité Salomón Lozano (1922), signé entre le Pérou et la Colombie38. Ce traité fut très critiqué au Pérou, car en plus de céder la région entre les fleuves Caquetá et Putumayo réclamée par les deux pays, le gouvernement péruvien donna à la Colombie la région du triangle de Leticia. Le Pérou et la Colombie se disputèrent le territoire ancestral d’un vaste complexe culturel de groupes indigènes, ces derniers n’étant considérés que comme une main-d’œuvre peu coûteuse, ou gratuite, comprise dans le territoire. La partie centrale du dessin montre les mauvais traitements infligés par les exploitants du caoutchouc, mais elle représente surtout comment survécurent les Murui.

Dans la partie gauche de l’œuvre, l’artiste représente deux symboles de la culture murui : la couronne de plumes, et les motifs géométriques non figuratifs, présents sur la marmite et sur le dos de la femme au premier plan. La couronne de plume agit comme un fil conducteur, qui traverse les différentes époques représentées sur le dessin. Avant l’arrivée des exploitants du caoutchouc, la couronne est portée par le personnage qui semble être le guide ou le chef du groupe. À l’époque du caoutchouc, au milieu de l’œuvre et entre les scènes de violence, le peintre représente au premier plan un indigène, à terre, protégeant cette couronne et l’empêchant de disparaître. Un autre personnage la porte ensuite sur la tête, presque immédiatement sur la droite du précédent. Il porte d’une main le drapeau péruvien, et de l’autre relève un Murui. Dans ce tableau, la couronne de plume possède une forte valeur métonymique. En plus d’être un symbole de culture, elle représente, avant tout, l’autorité39, ce qui dans le monde indigène amazonien est synonyme de connaissances, de savoirs.

Le personnage qui sauve la couronne représente donc la lutte des indigènes pour préserver leur connaissance, mais aussi leur organisation sociale et leur système d’autorité. Cette couronne représente à la fois l’autonomie du peuple Murui et sa richesse culturelle.

Les exploitants du caoutchouc tentèrent de détruire les systèmes sociaux et politiques indigènes, en assassinant systématiquement les figures centrales telles que les chamans, les sages et les chefs, afin de soumettre plus facilement les indigènes. Brus Rubio représente ici que, malgré cette volonté des exploitants du caoutchouc, les Murui ont su sauvegarder des éléments fondamentaux de leur culture et leur organisation sociale, et ont pu ainsi perpétuer leurs traditions, et les faire évoluer. L’artiste signale également que cela a permis aux Murui de se relever après l’époque du caoutchouc et de chercher une forme d’articulation avec la société péruvienne. L’indigène qui brandit le drapeau péruvien symbolise la transition entre l’époque du caoutchouc et l’époque contemporaine. Il est torse nu, comme les indigènes précédant ce cycle économique. Sa jambe droite est vêtue d’un pantalon et d’une botte, vêtements de la société extérieure à l’Amazonie, associés à l’époque contemporaine. Sa jambe gauche est celle d’un animal, évoquant ainsi les mythes ancestraux, dans lesquels les métamorphoses et la transformation des corps occupent une place importante. Ainsi, l’apparence physique et les habits de ce personnage montrent son appartenance à plusieurs mondes. La couronne de plume, qui symbolise l’autorité traditionnelle, indique que c’est l’héritage murui ancestral qui domine et contrôle le phénomène d’hybridation culturelle représenté dans la partie droite de l’œuvre.

Au-dessus de ce personnage se trouvent deux indigènes qui se tiennent par le bras, commençant une chaîne qui va jusqu’à l’extrémité droite de l’œuvre. Le premier d’entre eux est vêtu de manière traditionnelle, tandis que le second porte des vêtements venus de l’extérieur, comme tous les autres personnages de la partie droite de l’œuvre. Actuellement, en Amazonie, la grande majorité des indigènes n’utilisent plus leurs habits traditionnels. En montrant la continuité entre ces personnages, l’artiste souligne que le changement vestimentaire n’entraîne pas de pertes identitaires.

Le second symbole culturel, les motifs géométriques, est présent sous forme de peinture corporelle et d’ornements sur les objets de la vie quotidienne, dans la partie gauche de l’œuvre. Ces motifs sont totalement absents de la représentation de l’époque de l’exploitation du caoutchouc, ce qui montre les phénomènes de perte culturelle qu’elle provoqua. Ils apparaissent à nouveau à l’époque contemporaine.

La partie droite de l’œuvre représente les processus de reconstruction identitaire et d’hybridation de la société murui, similaires à ceux de nombreux groupes indigènes amazoniens. Au centre de cette dernière phase de la chronologie se trouve un drapeau en partie aux couleurs du Pérou. Le drapeau représente également des motifs géométriques murui traditionnels, symboles du processus de récupération culturelle. Sur ce drapeau, Brus Rubio place la couronne à plume, le peintre signifiant ainsi que ce sont les Murui qui doivent garder l’autorité sur ces phénomènes d’hybridation culturelle.

L’utilisation de la peinture corporelle et des motifs non figuratifs dans leurs usages rituels fut perdue pendant l’époque du caoutchouc. Les exploitants du caoutchouc obligèrent les peuples du Putumayo à orner leurs corps de ces motifs afin de les photographier et exhiber leur exotisme et leur sauvagerie40. Ces images permettaient également aux exploitants de montrer, par la suite, les vertus civilisatrices de leurs actions. En forçant les indigènes, principalement les jeunes femmes, à se peindre en dehors des us rituels, les exploitants du caoutchouc provoquèrent une perte de la signification de ces motifs41. Aujourd’hui, les jeunes générations se réapproprient ces dessins, parfois à l’aide des photographies prises par les exploitants du caoutchouc, et leur donnent de nouveaux sens.

Dans cette œuvre, Brus Rubio articule un travail de mémoire avec une représentation des transformations culturelles que les Murui ont traversées depuis le début du xxe siècle. L’artiste représente des éléments culturels qui se sont maintenus, certains qui se sont transformés et d’autres qui ont disparu. Il illustre ainsi l’évolution de l’identité culturelle murui.

Rember Yahuarcani utilise l’univers mythique huitoto pour montrer cette évolution de l’identité de son peuple. L’artiste centre son travail autour de la représentation des mythes du groupe culturel huitoto, transmis oralement jusqu’à sa génération. Dans son unique œuvre individuelle sur l’époque du caoutchouc, De donde venimos42, le peintre choisit d’articuler cette expérience traumatique avec l’ensemble mythologique de sa culture.

Rember Yahuarcani, De dónde venimos, 2018. Acrílico sobre lienzo, 139 x 374 cm

Le processus créatif de Rember Yahuarcani s’inspire de l’histoire de la création du monde dans la culture huitoto, et vise à le perpétuer. Comme dans la grande majorité de ses œuvres, Rember Yahuarcani travaille ici à partir d’un fond noir, référence à l’obscurité primordiale de l’univers, qui précéda toute création. Le vert, le bleu, et le turquoise, les couleurs qui dominent le tableau font référence au jardin de Buinaima, le dieu créateur. Dans ce jardin se trouvent des plantes médicinales qui n’existent pas sur la Terre et qui sont capables de guérir tous les maux et toutes les maladies. Dans la cosmologie huitoto, les sept mondes supérieurs sont, d’une manière générale, habités par des esprits et des êtres dangereux, entretenant des rapports de prédation avec l’homme. Les êtres protecteurs et créateurs habitent dans les sept mondes souterrains. Buinaima vit dans le plus bas de ces mondes. En revanche, son jardin est situé dans le sixième monde supérieur, entre ceux habités par les esprits mauvais. Ici, c’est le pouvoir curatif de ce monde que l’artiste invoque par la prédominance des couleurs du jardin médicinal du dieu créateur43.

Si Buinaima est un dieu discret et peu mobile, son épouse Buiñaimo, se déplace entre les mondes, revêtant différentes formes. Sur la terre, elle apparaît comme un arbre. Dans le monde aquatique, elle prend la forme d’un boa et dans les cieux, de la femme arc-en-ciel. Ici, elle structure l’œuvre en y étant représentée sous ces trois aspects.

Le tableau est construit en trois plans, délimités par les trois formes de Buiñaimo. Ses aspects célestes et aquatiques se rejoignent, formant un ovale qui rappelle un œil et occupe presque l’intégralité de l’œuvre. Le regard occupe une place centrale dans ce tableau. Les deux divinités qui sont en dehors de l’œil, Aima et Jitoma, dans le coin supérieur droit sont des protecteurs. Aima est le premier et le plus respecté des chamans, Jitoma est le père du feu44. Leur regard, dirigé vers le spectateur, sont en réalité témoins de l’histoire qui se déroule dans l’espace central.

Buiñaimo, sous sa forme d’arbre, sépare l’espace central, et forme ainsi la pupille de l’œil, à l’aspect plus reptilien qu’humain, évoquant la sagesse et la connaissance attribuées au serpent dans le monde huitoto. Il s’agit peut-être de l’œil de Buinaima, dont l’une des formes est un serpent géant. Les deux côtés de la pupille représentent les mondes visibles à gauche, et invisibles à droite. Ce dernier est peuplé d’êtres spirituels. Ils sont tous deux inclus dans l’œil central pour montrer leur connexion. L’artiste signifie ici que pour voir ce monde invisible il faut changer de regard.

À gauche de la pupille, l’artiste montre le monde visible, qui relate l’époque du caoutchouc. Dans la partie inférieure de cet espace, il représente deux groupes évoquant l’histoire. Sur la droite, juste à gauche de l’arbre, un groupe navigue, retraçant le voyage migratoire de plusieurs peuples indigènes. Ils furent amenés de force depuis le Putumayo colombien jusqu’aux rives de l’Ampiyacu, au Pérou, où ils résident depuis. Un second groupe, plus à gauche, hisse un drapeau vert et semble également déplacer le drapeau péruvien. Ce drapeau vert provient de la bouche ouverte d’un esprit qui pleure, et tous deux symbolisent la culture et l’identité huitoto. Le peintre représente l’acte d’appropriation du territoire sur lequel les indigènes ont été amenés de force, et la revendication de la création d’une nouvelle nation huitoto. Les mouvements entre les deux drapeaux illustrent les dialogues entre les cultures huitoto et péruvienne. Comme Brus Rubio, Rember Yahuarcani montre que dans le processus d’hybridation la culture huitoto doit prévaloir sur la culture péruvienne, et que la transformation culturelle de son peuple doit s’effectuer selon les termes de ce dernier.

La partie supérieure de l’espace compris entre les trois formes de Buiñaimo semble faire fusionner les mondes matériels et spirituels, rappelant leur inséparabilité fondamentale dans les cosmologies amazoniennes. De plus, l’artiste représente dans le ciel une ouverture qui prend, à nouveau, la forme d’un œil.

Par conséquent, les yeux sont au nombre de trois. Le premier est celui du spectateur, invoqué par le regard des nombreuses divinités qui lui font face. Le second est formé par les trois corps de Buiñaimo, et représente le regard de son époux, Buinaima le créateur. Le dernier, formé par l’ouverture dans le ciel, évoque celui d’esprits ou de divinités secondaires, mais aussi celui des hommes, puisqu’il est situé dans le monde terrestre.

Dans ce tableau, l’artiste figure des faits historiques dans un cadre cosmologique, articulant ainsi les deux. En Amazonie, traditionnellement, l’histoire au sens occidental du terme n’existe pas, ce sont les mémoires collectives qui gardent ce dont le groupe doit se souvenir, afin de se maintenir et se développer. Dans ce tableau, Rember Yahuarcani signale le caractère fondateur de l’époque du caoutchouc et de l’exode forcé qui suivit. En incluant cette mémoire dans l’ensemble cosmologique, il met en exergue son caractère fondateur et son importance dans le présent.

Conclusion

Dans les deux œuvres étudiées, les artistes affichent une volonté commune, celle d’inclure la mémoire traumatique de l’époque du caoutchouc dans la mémoire collective. Ils s’appuient sur les aspects les plus fondamentaux des cultures de leur peuple, à leur cosmologie et leurs récits mythiques. Le mouvement de la mémoire traumatique du panier des ténèbres vers celui de la vie, mouvement symbolique présent dans les deux œuvres, consiste à faire l’apprentissage des enseignements que contient cette mémoire, à les appliquer, et les partager. Brus Rubio, en représentant les éléments culturels murui et bora, et Rember Yahuarcani, par la cosmologie huitoto, déclare la force et la résilience de leur peuple. La mémoire traumatique devient, à travers leur production artistique, un enseignement et une source de connaissance. De cette façon, les dangers de la mémoire, signalés par Paul Ricoeur et l’existence du panier des ténèbres, sont confrontés.