Introduction

Sont ici présentées et analysées, en deux temps, deux lectures plastiques des Sueños de Quevedo. La première est constituée d’une série de lithographies dans le style « informel » en noir et blanc d’Antonio Saura ; la seconde, complémentaire, est dédiée à la série de lithographies en couleurs que nous offre Luis García-Ochoa dans un style néo-expressionniste.

Il est pris soin dans cette étude de poser les problématiques de la source hypotextuelle que constituent les Sueños de Quevedo (questions philologiques, variantes, etc.), puis, sont abordées les questions de contextes (contexte idéologique du temps de Quevedo, de Saura, etc.). Dans une troisième perspective, il est proposé au lecteur une analyse minutieuse d’un corpus significatif d’illustrations de Saura et de García-Ochoa, abordées tant du point de vue poétique que politique.

Les Sueños, de Quevedo (1627) à Saura (1971)

Le sueño a toujours été une source d’inspiration pour la création d’images1. Parmi les créateurs – en art ou en littérature – dont les œuvres dialoguent avec le genre du sueño, il convient de citer en premier lieu Francisco de Quevedo et Francisco de Goya, entre lesquels existe une forme d’héritage artistique qui mérite une attention toute particulière.

Parmi les thèmes du sueño, la représentation du corps est sans doute la plus inspirante. Le corps s’avère en effet être l’un des thèmes centraux de l’œuvre poétique en prose de Quevedo. Nous disposons de différentes études sur le sujet, comme les travaux d’Emilio Orozco Díaz (Orozco Díaz, 1982), ceux d’Ilse Nolting-Hauff (Nolting-Hauff, 1974) en ce qui concerne l’ekphrasis quevédienne, ainsi que ceux de Maragarita Levisi (Levisi, 1968) qui établit pour sa part des parallèles entre Arcimboldo, Bosch et Quevedo, tandis que Beatrice Garzelli (Garzelli, 2003) analyse les éditions illustrées de Quevedo au xviie siècle.

Ma contribution consiste ici en une étude des Sueños de Quevedo depuis leur réception dans les gravures d’Antonio Saura (1930-1998), version bibliophile publiée par Yves Rivière en 1971, et imprimée par l’artiste espagnol au Centre d’édition contemporaine de Genève (Centre genevois de gravure contemporaine jusqu’en 20002). Le texte choisi par Saura lui-même est issu d’une traduction en sa possession, et à partir de laquelle il avait précédemment procédé à un choix de textes qu’il avait accompagnés de six eaux-fortes et aquatintes originales. Cette édition qu’utilise Saura découle de la première version française originale des Sueños, éditée par le Sieur de La Geneste et intitulée Les « Visions » de Quevedo, traduites par le Sieur de La Geneste (Quevedo, 2004).

Il s’agit donc de clarifier dans quelle mesure cette transcodification plastique de Saura reformule – réécrit ? – l’hypotexte de Quevedo, c’est-à-dire, dans quelle mesure l’ekphrasis quévédienne peut être altérée par ce passage au médium gravé. Autre inconnue, les critères qui ont conduit Saura à opter pour la version traduite en français. L’artiste pensait-il que, malgré la distance – au sens d’« écart » ou de « gap » – provoquée par la traduction, la version française s’avérait plus proche de l’originale en langue espagnole de Quevedo ? L’artiste n’avait-il aucun critère spécifique ? Le fait d’avoir choisi, avec ou sans critère, cette version textuelle génère-t-il chez le récepteur de possibles hypothèses d’interprétation ?

Nous répondrons à ces questions en gardant à l’esprit que la traduction française a servi de matrice à toutes les autres traductions européennes des Sueños. Comment peut-on interpréter un tel succès de la réception des Sueños en Europe ? Les images rhétoriques de Quevedo dans les Sueños reflètent-elles la seule culture espagnole, ou trouvent-elles une forme d’écho dans des types européens de représentations ?

Je commencerai par traiter les questions philologiques liées à l’hypotexte espagnol des Sueños, puis, dans un second temps, je dégagerai les principales caractéristiques du texte français des Visions, qui nous permettront de faire une étude comparative, en termes de réception et de (ré)écriture transmédiale et transhistorique, de cinq des gravures qui se trouvent dans la version illustrée de Saura. Nous verrons que chacune de ces cinq estampes offre un visage différent et complémentaire des représentations du corps dans les Sueños de Quevedo.

Préambule philologique : images rhétoriques

La version de Saura

Les Trois Visions illustrées par Saura ont été publiées à 140 exemplaires, chaque exemplaire offrant un total de quarante-deux lithographies sur papier Arches de deux cent cinquante grammes. Saura illustre trois des cinq sueños de Quevedo : « Le Sergent de ville démoniaque », « Du monde en son intérieur » et « Le Jugement dernier ». Dans l’introduction, l’artiste lie très clairement la (re)création d’images visuelles à des enjeux philologiques :

Le texte du présent ouvrage / est celui de trois Visions de Francisco de Quevedo rédigées entre 1606 et 1621 / dans leur première traduction en français / faite par de la Geneste sur la version princeps / et achevée d’imprimer à Rouen par Jacques Besongne en 1647. (Saura, 1971, pli 1, f. 2 vo)

Saura définit ensuite selon quels mécanismes les images ekphrastiques de Quevedo sont reliées à ses propres lithographies :

Il y avait la possibilité […] d’illustrer cette œuvre merveilleuse […] par de grandes images reflétant de la façon la plus littérale qui soit le tourbillon quévédien d’apparitions et de charges […]. Mon propos était d’illustrer véritablement un texte fascinant et non de vagabonder dans ses marges. (Saura, 2009, p. 19)

En outre, Saura fait preuve d’une sorte de fidélité au texte des Sueños, ce que l’artiste manifeste en intitulant ses lithographies à partir de citations tirées textuellement de la version de La Geneste, une démarche qui d’ailleurs caractérise toute l’œuvre illustrée de Saura. Cette filiation entre le texte et la lithographie est renforcée moyennant une technique de mise en page, à partir de laquelle le texte s’emboîte physiquement dans l’image et vice versa. De toute évidence, Saura a voulu créer une sorte d’unité artistique hybride, dans laquelle le texte et les lithographies constituent une sorte de pli où le rhizome textuel se reflète dans le visuel, et le visuel dans le textuel.

En d’autres termes, et pour reprendre les mots de Roland Barthes, en donnant au texte une sorte de prévalence originale, Saura attribue aux images rhétoriques une fonction de « parole ancrage » – le texte prévaut –, les lithographies assumant alors la fonction de « parole relais » (Barthes, 1964). Mais pourquoi Saura a-t-il considéré la traduction du Sieur de La Geneste comme étant le texte le plus pertinent pour illustrer, fidèlement, les images textuelles de Quevedo ?

La version du Sieur de La Geneste

Les premières traductions des Sueños furent françaises, la première étant celle du Sieur de La Geneste, dont « l’édition princeps semble être de 1632 » (Roig Miranda, 2004, p. 44). La Geneste a écrit son texte des Visions en traduisant une version d’une variante des Sueños de 1627 publiée à Barcelone. Parmi ces variantes de 1627, il est difficile d’identifier le texte précis dont s’inspire La Geneste. En fait, La Geneste a pu consulter plusieurs de ces variantes de 1627, allant même sans doute jusqu’à les comparer avec la version manuscrite afin d’obtenir le texte le plus proche de ce que Quevedo a pu écrire dans la version princeps. Quoi qu’il en soit, et du point de vue philologique, le Sieur de La Geneste parvient à une traduction beaucoup plus satisfaisante, quoiqu’en français, que l’édition censurée publiée à Madrid en 1631 :

Ainsi, les Français ont eu connaissance d’un texte que peu d’Espagnols ont lu. En effet, il faut attendre 1972 pour que les Espagnols puissent lire un texte non massacré et plus proche sûrement de ce qu’a écrit Quevedo. (Ibid., p. 55)

À la lumière de ces données, il serait intéressant d’envisager un possible motif idéologique, déclaré ou pas, implicite ou tacite, voire de facto contenu dans l’œuvre au-delà des intentions initiales de l’artiste, et qui aurait conduit Saura vers la fin des années 1960 et le début des années 1970 à illustrer les Sueños de Quevedo à partir des Visions du Sieur de La Geneste. Cette réflexion nait du rapprochement entre les Sueños de Saura, et une autre œuvre dont la parenté semble évidente : Mentira y sueño de Franco: Una parábola moderna, une suite de quarante et un dessins réalisés par Saura, entre 1958 et 1962, et qu’il qualifie en personne de satiriques. À ce propos, Bartolomé Bennassar déclarait en 2020 :

Par la force des choses, la diffusion de cette œuvre de Saura ne pouvait être que problématique car il s'agit d'un discours clandestin, dépourvu donc d'efficacité politique au moment de sa création. Cependant, la date de 1962 lui confère une valeur de témoignage qui montre l'opposition d'un grand artiste au régime qui a gouverné l'Espagne pendant près de quarante ans3.

Lecture comparée de l’ekphrasis quévédienne des Visions avec les lithographies de Saura

Première lithographie

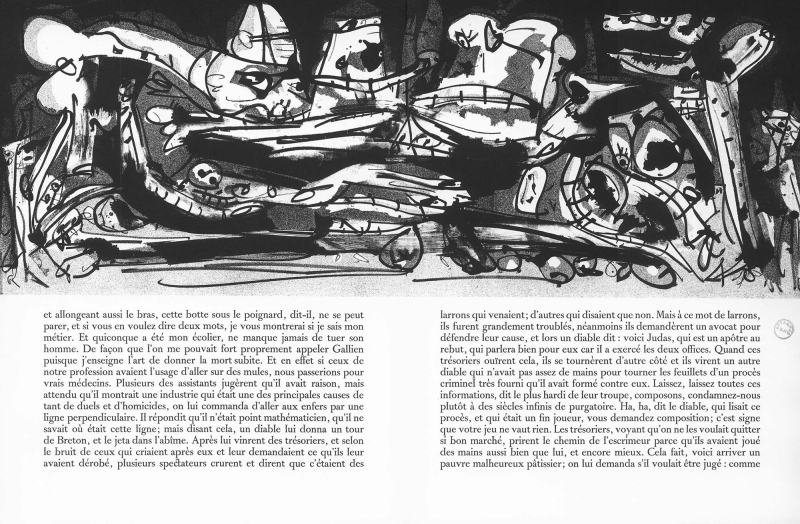

Le premier exemple, intitulé Une industrie qui était une des principales causes de tant de duels et d’homicides, fait référence au sueño du « Jugement dernier » et illustre plus précisément la séquence concernant le « Maistre d’Escrime », qui est accusé d’avoir commis un nombre important de morts, ce qui lui a valu d’être condamné à l’enfer : « […] il montroit une industrie, qui estoit une des principales causes de tant de duels & d’homicides. » (Quevedo, 2004, p. 244).

Puis, c’est au tour des Trésoriers, dont l’un d’entre eux se voit affecter Judas en guise d’avocat par le diable, au moment de comparaître devant le tribunal : « […] ils demanderent un Avocat pour deffendre leur cause, lors un diable dit, voicy Iudas, qui est un Apostre de rebu. » (ibid., p. 244).

Enfin, apparaît un pâtissier coupable d’avoir cuisiné des pâtés en croûte contenant plus de viande animale que l’arche de Noé ne pouvait en contenir :

À ce mot le diable, sa partie adverse, commença à l’accuser d’avoir vendu des chats pour des liévres, d’avoir mis plus d’os que de chair dans ses pâtez, & encore des os d’autres chairs, & plusieurs autres carnages de chiens, de renards & de chevaux. (Ibid., p. 245)

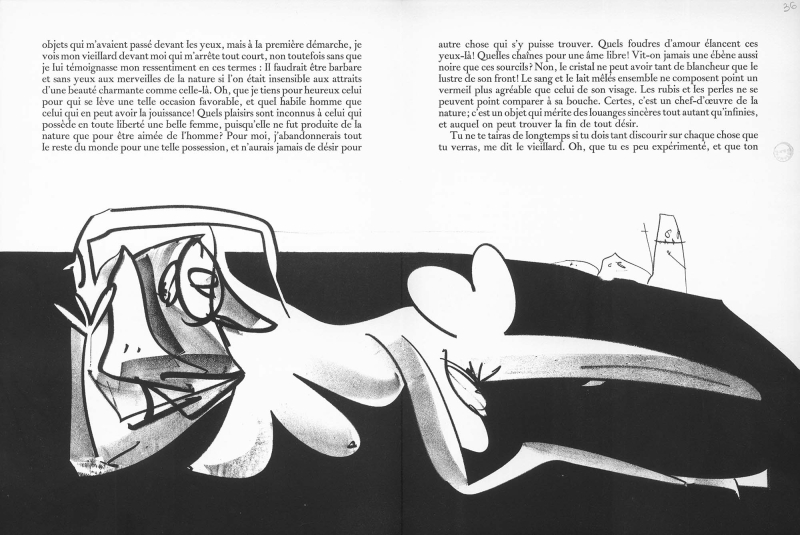

Figure 1

Antonio Saura, 1971, Foule (Une industrie qui était une des principales causes de tant de duels et d’homicides), « Le Jugement dernier », Trois Visions, lithographie, 38,3 x 29 cm, WCC 123, Paris, Yves Rivière.

Crédits : Succession Antonio Saura, www.antoniosaura.org, ADAGP 2024.

Les images visuelles de Saura représentent le corps de personnages précédemment évoqués tels que le lecteur les perçoit dans l’ekphrasis de Quevedo, c’est-à-dire, que les âmes semblent effrayées de voir leurs propres corps ainsi déformés, déshumanisés et privés de certains de leurs membres ou organes, parcourant ce cimetière de lambeaux afin de récupérer ce qui leur appartient. Ces représentations de corps grotesques suscitent la moquerie et le rire chez le narrateur, qui ne peut s’empêcher d’être impressionné par cette puissance divine, dont le pouvoir permet de reconstituer les corps sans même se tromper de bras, de tête, d’œil, etc. :

Après cela i’apperçûs quelques ames qui s’approchoient avec horreur & dedain de leurs corps, d’autres qui n’en pouvoient pas du tout aborder, les voyant laids & si difformes, les uns manquoient d’un bras, les autres d’un œil, les autres de testes. Je ne me pûs tenir de rire voyant tant de diverses figures : cela me donna sujet d’admirer la grande puissance de Dieu, en ce qu’étans mêlez ensemble, aucun ne prenoit les iambes ny les bras de leurs voisins. (Ibid., p. 236-237)

Cette accumulation de corps démembrés et incomplets provoque un sentiment d’entassement qui complexifie l’identification des personnages, ainsi que la reconstitution de leurs appartenances socioculturelles et professionnelles. Dans un tel chaos, le narrateur est le seul à pouvoir tout clarifier, et à préciser au lecteur de quoi il retourne, remplissant ainsi la fonction de fil d’Ariane qui guide le lecteur dans ce capharnaüm indescriptible.

Le style informel de Saura rend parfaitement compte de cet environnement anarchique et apocalyptique, utilisant par exemple une énorme tache composée de gris et de noir où s’enchevêtrent des lignes graphiques, une sorte de grammaire plastique qui induit un sentiment d’uniformité et qui rend parfaitement compte, dans le médium gravé, de cette déformation des corps, de tous les corps, quel que soit le personnage, et conformément au palimpseste textuel.

Par conséquent, les images textuelles de Quevedo, comme les images visuelles de Saura, incitent le lecteur/spectateur à compléter et à ordonner une image aussi « dé/rangée », le récepteur jouissant, de fait, du rôle de co-auteur. Cette représentation mentale formée par chaque lecteur/spectateur prend un aspect intime et singulier, formant une traduction du texte de Quevedo au troisième degré. Cette image mentale, selon le schéma de W. J. T. Mitchell, résulte de la somme de l’image textuelle de Quevedo, de l’image graphique de Saura et des propres références culturelles du destinataire.

Il est donc clair que la représentation du corps dans les écrits de Quevedo, ses réceptions chez Saura et chez le lecteur/spectateur, n’ont rien de mimétique ou de réaliste, mais reflètent toute une série de représentations mentales qui, à leur tour, résultent de la somme de représentations collectives et individuelles. D’autre part, les images de Quevedo et de Saura, n’étant ni mimétiques ni réalistes et passant toutes deux à travers des filtres culturels, finissent par fonctionner sous une modalité analogique.

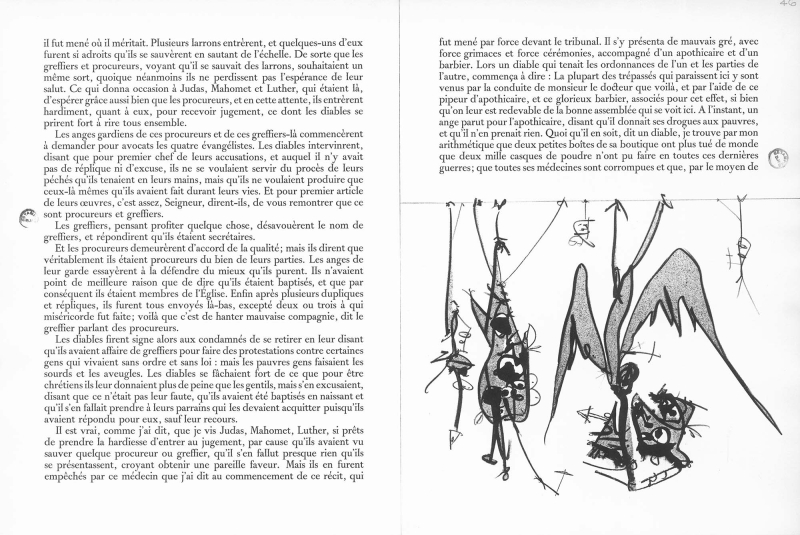

Deuxième lithographie

La seconde lithographie, Mais les pauvres gens faisaient les sourds et les aveugles, s’inscrit dans la logique narrative cyclique des Sueños de Quevedo. Nous sommes encore dans la « vision » du « Jugement dernier » mais, dans cette lithographie, le narrateur évoque à nouveau le personnage du Médecin, qui est désormais accompagné des figures de l’Apothicaire et du Barbier. L’Ange se lève pour excuser l’Apothicaire, en précisant « qu’il donnoit ses drogues aux pauvres & qu’il n’en prenoit rien » (ibid., p. 11). Malgré les arguments de l’Ange, un démon condamne l’Apothicaire à une peine analogue, au motif qu’il s’avère aussi dangereux pour la vie humaine que toutes les guerres réunies :

Quoy qu’il en soit, dit un diable, je trouve par mon arithmetique, que deux petites boëttes de sa boutique, ont plus tué de monde, que deux mille cacques de poudre n’ont pû faire en toutes ces dernieres guerres […]. (Ibid., p. 11)

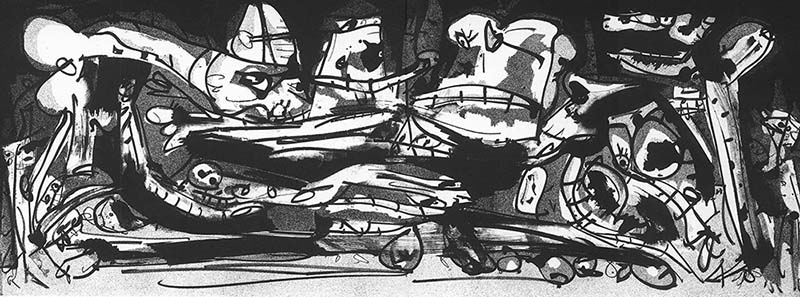

Figure 2

Antonio Saura, 1971, Mais les pauvres gens faisaient les sourds et les aveugles, « Le Jugement dernier », Trois Visions, lithographie, 38,3 x 29 cm, WCC 126, Paris, Yves Rivière.

Crédits : Succession Antonio Saura, www.antoniosaura.org, ADAGP 2024.

L’illustration renvoie au folio de gauche, où le texte fait allusion aux « Greffiers » et aux « Procureurs » que les « Anges » tentent à nouveau d’excuser moyennant des arguments aussi inefficaces que le fait d’avoir été baptisés, ou de faire partie de l’Église. Le stratagème des démons consiste à inciter certains personnages à témoigner contre eux, « Mais les pauvres gens faisaient les sourds et les aveugles » précise le narrateur, ce que reprend la lithographie de Saura qui s’inspire de la structure narrative circulaire des Sueños. Cette lithographie suit la logique de la précédente, mais elle s’en distingue aussi par le fait qu’elle fonctionne comme une métaphore. En apparence, en (ré)écrivant sous la forme d’une estampe le processus d’animalisation du texte quévédien, Saura représente « les pauvres gens » comme des chauves-souris, afin d’illustrer les qualificatifs de « sourds » et d’« aveugles » attribués par Quevedo, précisément deux caractéristiques de cet animal. En outre, les chauves-souris s’accrochent par les pattes dans les grottes sombres, la tête vers le bas, comme si Saura voulait illustrer ces infidèles qui renient leur baptême sous prétexte qu’ils étaient enfants à l’époque, et que ce sont leurs parrains et marraines qui parlaient à leur place :

Les diables de faschoient fort de ce que pour estre Chrestiens, ils leurs donnoient plus de peine que les Gentils, mais ils s’en excusoient, disant que ce n’estoit pas leur faute, qu’ils avoient esté baptisez en naissant, & qu’il s’en falloit prendre à leurs parrains qui les devoient acquitter, puis qu’ils avoient répondu pour eux, sauf leurs recours. (Ibid., p. 11)

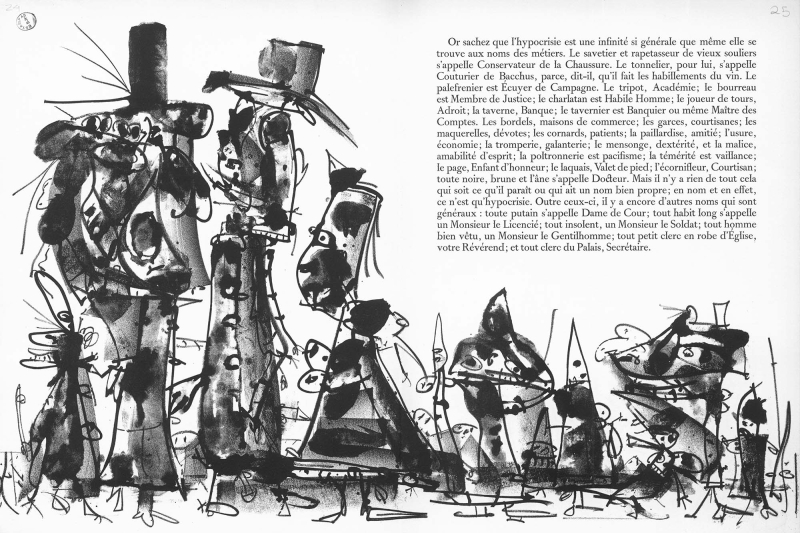

Troisième lithographie

Il n’y a rien de tout cela qui soit ce qu’il paraît est le titre de la troisième lithographie que nous commentons à présent. Il s’agit de la quatrième illustration figurant dans « Du monde en son intérieur ». Le narrateur y rencontre un personnage qui veut lui montrer le monde tel qu’il est de l’intérieur, dans l’intention d’en révéler les caractéristiques hypocrites. Quevedo fait usage de ce procédé littéraire afin de passer en revue différentes typologies d’hypocrites et d’établir une sorte de cartographie sur cette question. Ce panorama prend la forme d’une trentaine de binômes qui illustrent, chacun à leur manière, les différentes formes d’hypocrisie :

Le Savetier & rapetasseur de vieux souliers, s’appelle conservateur de la chaussure humaine. Le tonnelier s’appelle Couturier de Bacus, parce dit-il qu’il fait les habillemens du vin. Le Palfrenier s’appelle Ecuyer de Campagne : Le Berlan, Academie. Le Boureau, membre de Justice […]. (Ibid., p. 11)

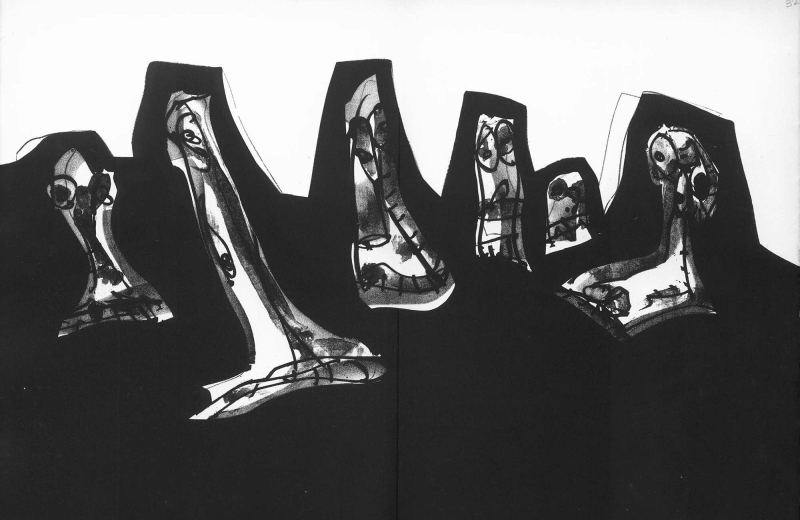

Figure 3

Antonio Saura, 1971, Procession (Il n’y a rien de tout cela qui soit ce qu’il paraît), « Du monde en son intérieur », Trois Visions, lithographie, 38,3 x 29 cm, WCC 105, Paris, Yves Rivière.

Crédits : Succession Antonio Saura www.antoniosaura.org, ADAGP 2024.

Ces binômes de caractères fonctionnent selon une logique de symétrie oppositionnelle, que Saura transpose au médium lithographique sous la forme d’une mise en page en parallèle : l’image visuelle est ainsi placée au verso (à gauche) et le texte au recto (à droite). L’originalité de cette stratégie réside dans un dialogue formel dans lequel une partie de l’image s’emboîte dans l’espace du texte, comme pour le compléter, et inversement. En plus de cette composition formelle qui agrège l’image et le texte, Saura représente tous les personnages comme s’ils étaient entassés les uns sur les autres, ce qui traduit visuellement la chaîne des cas énumérés dans la version textuelle. Il traduit en outre cet effet visuel sous la forme d’une masse quasi informe composée de personnages anonymes qui défilent comme dans le texte de Quevedo. En fait, dans le texte de Quevedo comme dans les lithographies de Saura, ces êtres hypocrites semblent ne pas exister, comme purement fictifs, presque fantomatiques, de simples apparences, ou images vides.

Les corps textuels de Quevedo et les corps graphiques de Saura sont la représentation d’êtres vacants vivant dans un monde cauchemardesque, une sorte d’enfer, précisément en noir et blanc, c’est-à-dire, sans couleurs, sans formes ni identités, comme un continuum philosophique entre le xviie siècle de Quevedo et le xxe siècle de Saura. Cette transmédialité et cette transsécularité nous permettent de déduire une sorte d’analogie entre la vision de Quevedo sur l’Espagne de son temps et celle de Saura, justifiant que « Cette œuvre merveilleuse […] a autant de valeur vis-à-vis de notre société qu’elle en eut en son temps » (Saura, 2009, p. 21).

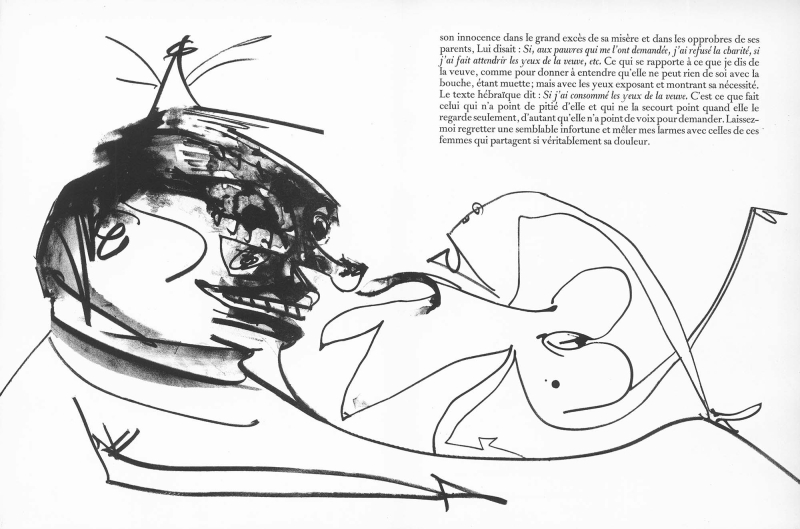

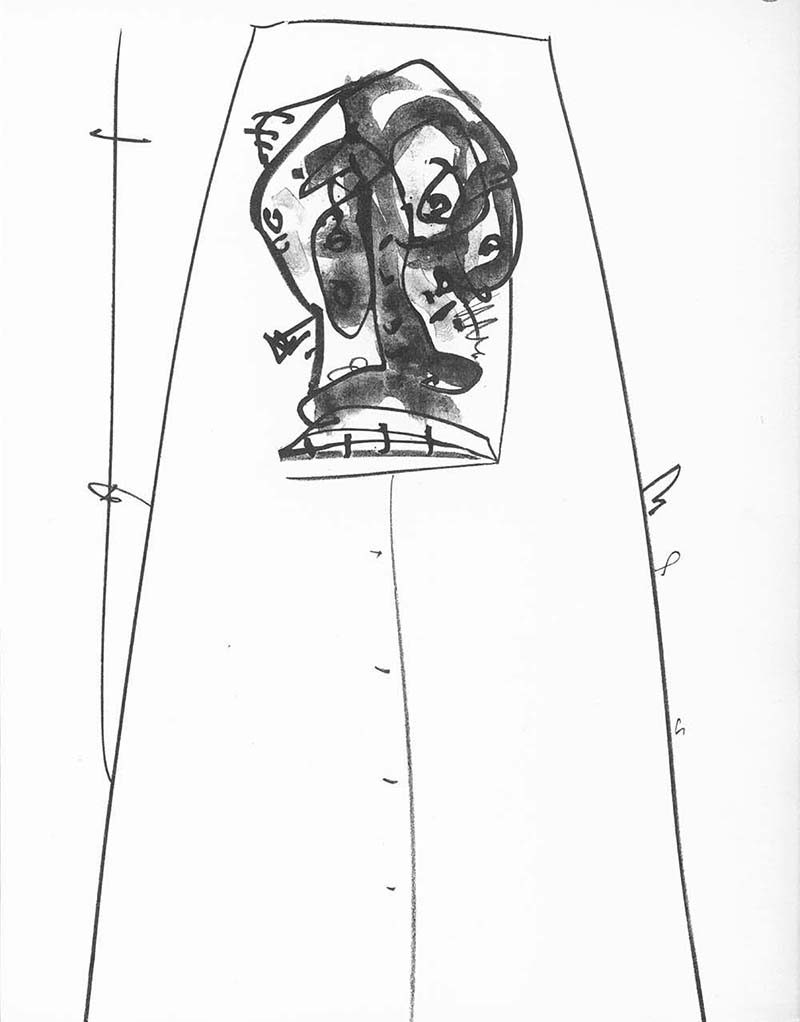

Quatrième lithographie

Si j’ai consommé les yeux de la veuve constitue la neuvième lithographie du texte « Du monde en son intérieur ». Ici, l’attention du narrateur est attirée par les cris des veuves. Cette lithographie établit un dialogue graphique entre une énorme tête au verso, d’une part, et, d’autre part, un corps informel au recto. Saura représente cette tête sous la forme d’une masse picturale alors que le corps apparaît sous une modalité graphique et tout à fait linéaire. Le personnage de gauche est obnubilé par les « yeux de la veuve », dont les cris semblent évider son corps, un corps que l’on perçoit comme étant creux, ce qui explique, en partie, la technique d’une représentation linéaire qui délimite cette corporéité vide que constitue la veuve. Il semble que l’image graphique de Saura reprend tant la diégèse que le style de Quevedo, puisque le narrateur de l’hypotexte cite Job afin d’expliquer le sens de « consommer les yeux de la veuve », c’est-à-dire, « ne pas l’aider », « la laisser dans sa douleur et ses larmes », en ignorant ce qui se passe : « Est-ce que je refusais aux pauvres ce qu’ils désirent / et laissais-je languir les yeux de la veuve ? », en les termes de Job (Job, XXXI, 16).

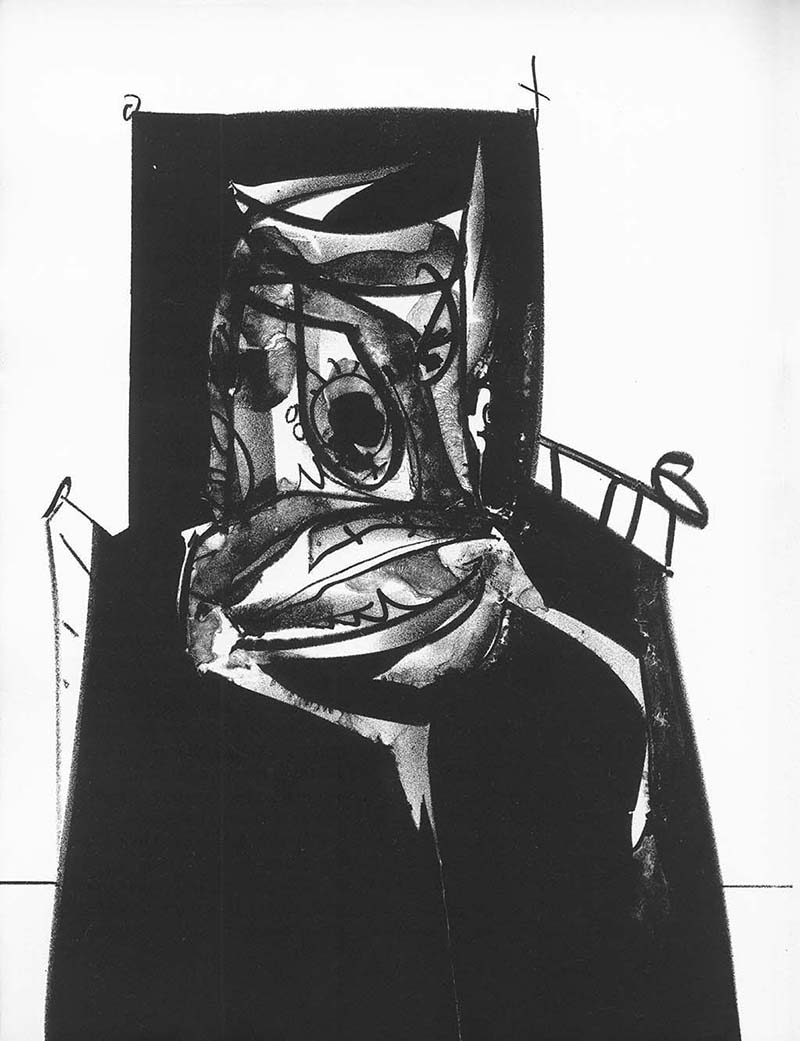

Figure 4

Antonio Saura, 1971, Si j’ai consommé les yeux de la veuve, « Du monde en son intérieur », Trois Visions, lithographie, WCC 110, 38,3 x 29 cm, Paris, Yves Rivière.

Crédits : Succession Antonio Saura www.antoniosaura.org, ADAGP 2024.

L’hétérocitation transmédiale offre ainsi au lecteur/spectateur une représentation très élaborée du corps – corps individuel et social. Chez Quevedo, cette représentation de l’être et de la société apparaît comme un tissage de référents textuels et de stratégies narratives, tandis que Saura illustre l’ekphrasis de Quevedo en tissant des lignes et des volumes composés de camaïeux de blanc, de gris et de noir. L’un et l’autre procèdent donc à la représentation du corps comme un trope, une vision au second degré ayant vocation à être analysée et interprétée par le lecteur/spectateur.

Par ailleurs, la bouche hyperbolique de la femme veuve suggère une forme de mutisme, comme si elle était incapable de faire ce qu’elle voudrait : s’exprimer. À gauche du premier plan, et d’une manière diamétralement opposée, l’autre personnage assistant à la scène arbore un sourire sur son visage, ce qu’indique le dessin de sa bouche. Remarquons que cette bouche sert à formuler une expression de moquerie, plutôt qu’à communiquer, voire à entrer en empathie, avec cette femme qui exprime une forme d’impuissance. Il convient également de noter une disproportion dans les yeux des deux personnages, ceux du personnage de gauche étant énormes, alors que ceux de la veuve sont à peine perceptibles, comme s’ils avaient été « consumés ».

Par le biais de ce langage lithographique, Saura transfère les ressources narratives du texte de Quevedo vers le support plastique, transformant par là même le personnage sur la gauche en la figure du narrateur du texte de Quevedo, indifférent et insensible aux cris de la veuve, peut-être parce qu’il considère que ce chagrin n’est qu’hypocrite et feint, le réduisant à un masque, comme s’il avait le sentiment d’assister à une comédie burlesque, d’autant plus que la veuve en question nous apparaît nue. Cette idée d’une veuve hypocrite et manipulatrice est confirmée par la voix du vieux sage figurant dans l’hypotexte, et qui met très clairement en garde le lecteur : « Les veux-tu consoler, laisse les toutes seules. Elles danseront dès qu’elles ne verront plus personne qui leur serve de sujet pour exercer leur hypocrisie » (Quevedo, 2004, p. 284-285).

Cinquième lithographie

Certes, c’est un chef-d’œuvre de la nature représente la quinzième estampe illustrant « Du monde en son intérieur ». En compagnie du vieil homme sage précédemment évoqué, le narrateur rencontre cette fois une femme, qui le séduit à tel point qu’il veut tout abandonner pour se consacrer tout à elle. Le texte dépeint de manière exquise – cheveux, dents, lèvres et yeux – la beauté de ce corps féminin, comme pour justifier auprès du lecteur le sentiment du narrateur :

Quels foudres d’amour élancent ces yeux-là ? quelles chaînes pour une ame libre ; vit-on iamais un Ebeine si noire que ces sourcils ? Non, le Cristal ne peut point avoir tant de blancheur que le lustre de son front : le sang & le laict mêlez ensemble ne composent point un vermeil plus agreable que celuy de son visage : les rubis & les perles ne se peuvent comparer à sa bouche […]. (Ibid., p. 293-294)

Figure 5

Antonio Saura, 1971, Nu paysage (Certes, c’est un chef-d’œuvre de la nature), « Du monde en son intérieur », Trois Visions, lithographie, 38,3 x 29 cm, WCC 116, Paris, Yves Rivière.

Crédits : Succession Antonio Saura www.antoniosaura.org, ADAGP 2024.

Dans l’illustration de cette séquence du texte, Saura semble s’éloigner, cette fois, et tout du moins en partie, de l’ekphrasis de Quevedo. En effet, l’artiste transforme les canons néo-pétrarquistes de l’hypotexte, encore que teintés d’une connotation burlesque, en une représentation de femme généreuse et donc quelque peu éloignée des codes esthétiques du palimpseste.

Cependant, il se peut que ce décalage corresponde à la volonté de Saura d’expliciter le caractère justement burlesque du texte de Quevedo, comme pour le contemporanéiser, voire l’expliciter, le moderniser, c’est-à-dire, l’adapter au lecteur/spectateur contemporain. De ce point de vue, on peut considérer que Saura pratique au niveau de l’image, les intentions de La Geneste au niveau de la traduction : tous deux adaptent l’hypotexte à un nouveau type de récepteur.

Malgré ces traductions conjuguées, et bien que les langues diffèrent, les représentations burlesques et le contenu satirique demeurent. Le dialogue entre l’ekphrasis et la lithographie s’articule autour d’un même propos philosophique : la beauté corporelle est périssable et, en ce sens, elle ne peut constituer qu’une vulgaire apparence, une tromperie, comme l’explique le vieil homme dans le texte.

Or apprens que cette femme-là qui te semble si parfaite, pipe & abuse tes yeux. Hier au soir elle se coucha fort laide, & ce matin elle s’et ornée de cette beauté que tu loüe tant : aussi ne la tient-elle qu’à loüage. Si tu avois examiné cette poupée en détail, tu n’y trouverois que du plastre & du drapeau, & à commencer son anatomie par la teste, ie t’avertis que les cheveus qu’elle porte viennent de la boutique de la perruquiere, parce que les siens ont esté soufflez d’un mauvais vent qui venoit du costé de Naples ou bien s’il luy en reste, elle ne les oseroit montrer, de peur qu’ils ne les accusassent du temps passé. (Ibid., p. 294-295)

Cette dialectique du sage transforme ainsi le corps en une sorte d’image inversée, dans laquelle l’apparence et l’essence sont diamétralement antagonistes, opposées. Le corps agréable au regard ne peut constituer en soi une quelconque valeur. Dans les deux représentations – le texte et la lithographie –, l’idée de beauté se situe à l’intérieur du corps et non dans ses contours extérieurs, ce qui présuppose que la beauté vient de l’esprit, c’est une production de l’intellect.

Lecture contextualisée des illustrations de Saura pour les Sueños de Quevedo

Comme nous venons de le voir, Antonio Saura a illustré en 1971 les Sueños de Quevedo, d’après une version française du Sieur de La Geneste de 1647. Outre le thème du corps, ces illustrations donnent une image originale du pouvoir judiciaire, policier et religieux au Siècle d’Or. Mais pas seulement. Dans ce qui pourrait laisser penser à une forme d’exil parisien, même si Saura continuera à faire des retours à Madrid, l’artiste choisi la capitale française comme résidence principale avec appartement et atelier à compter de 1967. Saura aspire-t-il dorénavant à un art engagé, notamment si l’on prend en compte la concomitance des dates avec la création clandestine de la série des dessins satiriques Mentira y sueño de Franco ? S’appuyant sur le paradigme philosophique de la justice, l’artiste établit alors des parallèles implicites entre le pouvoir tel qu’il apparaît dans les représentations de Quevedo au Siècle d’Or et celui de l’Espagne des années 1970.

Dans le contexte idéologique auriséculaire, la légitimité du pouvoir présuppose l’accomplissement de préceptes philosophiques et religieux. Mais les puissants respectaient-ils ces principes ? Dans quelle mesure les images de Saura sont-elles une lecture historique du pouvoir au Siècle d’Or ? Quel est le sens de ce parallèle entre le pouvoir au xviie siècle et celui de l’Espagne des années 1970 ?

Tout d’abord, je présenterai les illustrations de Saura relatives au pouvoir judiciaire, policier et religieux. Ensuite, je mettrai en évidence l’intérêt historique de ces illustrations sous l’angle des conflits de pouvoir au Siècle d’Or, tels qu’ils sont perçus par Saura, artiste engagé du xxe siècle.

Quelques illustrations de Saura des Sueños de Quevedo : la perspective du pouvoir

Pouvoir policier

La figure de l’alguazil apparaît une fois dans « Le Sergent de ville démoniaque », et deux fois dans « Du monde en son intérieur ». Au sujet de l’alguazil, la descriptio quévédienne précise :

Là, je trouvai un homme d’un fort mauvais regard ; ses habillements étaient tout déchirés ; il avait les mains liées par-derrière, et une étoile autour du col, qui était mal ajustée. Il faisait des cris et des efforts épouvantables […]. (Saura, 1971, n. p., § 1, l. 13-15)

Les cinq caractéristiques physiques du texte apparaissent également dans la lithographie. Le regard et la bouche, graphiquement déformés, reflètent le caractère démoniaque de l’huissier. La masse noire du corps ne permet pas de voir les mains, car elles sont attachées derrière le dos, comme dans le texte de Quevedo. Le lecteur/spectateur peut même apercevoir des cornes placées par Saura sur le front du personnage. L’« étoile » mal ajustée à laquelle il est fait allusion dans le texte est aussi ici représentée.

Figure 6

Antonio Saura, 1971, Portrait imaginaire (C’est un homme […]), « Le Sergent de ville démoniaque », Trois Visions, lithographie, 35,5 x 28,5 cm, WCC 90, Paris, Yves Rivière.

Crédits : Succession Antonio Saura www.antoniosaura.org, ADAGP 2024.

Saura illustre ainsi rigoureusement la descriptio quévédienne, si bien que le texte tout comme la lithographie soulignent la supériorité du démon qui s’est logé dans le corps de cet alguazil. Ici, le conflit de pouvoir se joue entre les démons et les alguazils. Ce qui est original, c’est la manière dont Quevedo inverse la légitimité des pouvoirs, puisque l’alguazil est dépeint comme étant plus néfaste sur terre que le diable en enfer. Le texte du « Sergent de ville démoniaque » précise ainsi que « ils font mal à ceux de leur genre et de leur espèce » (ibid., n. p., § 1, l. 34-35).

La notion de « supériorité » d’un pouvoir sur l’autre serait difficile à restituer graphiquement. Le texte de Quevedo et la représentation de Saura se complètent par diverses modalités. Parfois, le texte illustre l’image et parfois l’image clarifie le texte. Rappelons que Roland Barthes évoquait pour ce type de dialogue entre image et texte la « fonction ancrage » et la « fonction relais » (Barthes, 1964). Ici, l’image agit comme une « fonction relais », c’est-à-dire que le texte clarifie l’illustration en effectuant une « fonction ancrage ». L’aspect dénotatif de l’image est défini par la fonction du titre, une phrase, tirée du texte de Trois Visions, qui guide la compréhension du lecteur. Deledalle (1978) et Peirce (1978) ont démontré la nature connotative du texte et la nature dénotative de l’image. Dans le cas de l’art informel de Saura, le rôle connotatif du titre est essentiel. La valeur des illustrations de Saura est à la fois individuelle – celle de l’artiste – et collective – celle des lecteurs/spectateurs. Le lecteur/spectateur doit ainsi participer mentalement à la formation du sens de Trois Visions.

Dans le sueño « Du monde en son intérieur », Saura consacre deux illustrations à la figure de l’alguazil. Le narrateur précise dans « Du monde en son intérieur » :

Nous vîmes un sergent de police ayant le nez sanglant, sans collet, sans chapeau et hors d’aleine, à la main son bâton brisé, et qui criait : Main forte à la justice, de par le Roi! […] Après lui venait un greffier tout crotté tenant force papiers et une écritoire, environné d’un nombre de racaille. (Saura, 1971, n. p., § 15, l. 3-7)

Dans la lithographie, une masse noire où tout se fond traduit l’absence d’« esclavina » et de « sombrero » dont le texte de Quevedo fait part au lecteur, et la « populace » représentée présuppose le recours à des caractéristiques plastiques communes entre les personnages représentés : des visages déformés et allongés. Ces personnages uniformes et indéfinissables entourent l’« alguazil » et le « greffier » situés au centre, Saura traduisant ainsi graphiquement le terme « entouré » précisé dans l’hypotexte de Quevedo.

Figure 7

Antonio Saura, 1971, « Du monde en son intérieur », Trois Visions, lithographie, 38,3 x 29 cm, WCC 112, Paris, Yves Rivière.

Crédits : Succession Antonio Saura www.antoniosaura.org, ADAGP 2024.

Les signes distinctifs sont très peu nombreux et les personnages sont placés sur le même plan, comme massés, ce qui donne l’impression que l’« alguazil », le « greffier » et la « populace » ont exactement dans la lithographie le même statut.

La lithographie suivante illustre l’« alguazil » et le « greffier », mais en des modalités de représentation différentes. Ils semblent s’accoupler comme s’il s’agissait d’animaux, ce qui en fait restitue graphiquement l’image de la séquence de « Du monde en son intérieur », où il est précisé que « Ce sont deux chiens qui sont toujours accouplés alors qu’ils vont en quête » (ibid., n. p., § 17, l. 21-22).

Figure 8

Antonio Saura, 1971, Le Premier Jour […], « Du monde en son intérieur », Trois Visions, lithographie, 36 x 28,2 cm, WCC 113, Paris, Yves Rivière.

Crédits : Succession Antonio Saura, www.antoniosaura.org, ADAGP 2024.

Les deux illustrations forment ainsi un diptyque : la première – en masses sombres – offre la vision du narrateur abusé par les apparences et, la seconde, – sous la forme de lignes graphiques – correspond à la vision désabusée et à la mise en garde du « Desengañador » – « le Détrompeur » –. Ainsi, ce diptyque restitue les deux faces du pouvoir policier : un pouvoir illégitime qui trahit.

Le pouvoir judiciaire

Dans « Le Jugement dernier », Saura dédie une illustration à un juge, puis une autre à un avocat. Le texte « Le Jugement dernier » précise en ces termes :

Je vis un homme, qui avait été juge, qui était au milieu de la rivière, lavant et relavant ses mains. Je m’approchai, et je lui demandai pourquoi il se lavait tant. C’est, dit-il, que durant ma vie, on me les a bien graissées pour adoucir certaines affaires et j’essaie de faire qu’il n’y paraisse plus rien […]. (Ibid., n. p., § 13, l. 2-6)

La rivière, dans laquelle le juge se lave les mains, est représentée par des lignes horizontales au bas de la lithographie. La masse qui représente le corps du juge rappelle la toge officielle du prétoire, mais elle apparaît ici en blanc, comme purifiée par l’eau de la rivière. Cependant, deux taches noires sous les yeux du juge demeurent perceptibles, assez pour ne pas pouvoir tromper les démons. Pour sa part, la ligne horizontale, au centre de l’illustration, représente les bras et les mains du juge.

Figure 9

Antonio Saura, 1971, « Le Songe du Jugement dernier », Trois Visions, lithographie, WCC 121, Paris, Yves Rivière.

Crédits : Succession Antonio Saura, www.antoniosaura.org, ADAGP 2024.

Cette illustration restitue le ton satirique du texte de Quevedo qui condamne une justice corrompue. Le caractère dénotatif de cette lithographie permet au lecteur/spectateur d’interpréter le corps du juge comme pouvant être également le symbole de la balance judiciaire ici entachée de corruption, les bras du juge représentant alors les deux plateaux de la balance.

Vient ensuite la critique de la magistrature avec la figure de l’avocat :

Après lui vinrent des trésoriers, et selon le bruit […] plusieurs crurent et dirent que c’étaient des larrons qui venaient […]. Mais à ces mots de larrons, […] ils demandèrent un avocat pour défendre leur cause, et lors un diable dit : voici Judas, qui est un apôtre au rebut, qui parlera bien pour eux car il a exercé les deux offices. (Ibid., n. p., § 12, l. 19-25)

L’illustration regroupe en une seule masse plastique la figure de l’avocat, du voleur et de Judas. L’avocat devient ainsi tour à tour la figure du corrompu (« trésoriers »), de voleur (« voleurs ») et de traître (« Judas »). Le personnage avec des lunettes sur le côté droit de l’illustration pourrait être un avocat, puis Judas viendrait à sa gauche portant les cornes de démon, alors que les autres personnages seraient le groupe de « voleurs ». Le personnage au premier plan représente sans doute le diable qui tourne les feuilles du procès qu’il instruit contre ces personnages, et dont les lignes graphiques au premier plan représentent les pages. Le texte du « Jugement dernier » précise en effet : « Ils virent un autre diable qui n’avait pas assez de mains pour tourner les feuillets d’un procès criminel très fourni qu’il avait formé contre eux » (ibid., n. p., § 12, l. 26-28).

Figure 10

Antonio Saura, 1971, Foule (Une industrie qui était une des principales causes de tant de duels et d’homicides), « Le Jugement dernier », Trois Visions, lithographie, 38,3 x 29 cm, WCC 123, Paris, Yves Rivière.

Crédits : Succession Antonio Saura, www.antoniosaura.org, ADAGP 2024.

Comme on peut le voir, Saura centre ses lithographies sur les figures de « l’huissier », du « notaire », du « juge » et de « l’avocat ». Tantôt, il les dépeint comme des figures isolées, tantôt, il les met en relation avec des représentations dégradantes avec lesquelles elles finissent par se confondre sur le plan iconographique et iconologique. Quoi qu’il en soit, ces pouvoirs judiciaires et policiers apparaissent en conflit avec les valeurs qu’ils prétendent défendre.

Pouvoir religieux

Les illustrations sur la religion se composent d’une image figurant dans « Le Sergent de ville démoniaque » et d’une autre relative au sueño du « Jugement dernier ». Saura distingue clairement la religion dans son aspect transcendant de la religion compromise par les intrigues de palais. La critique adressée par Saura au religieux s’inscrit donc dans le volet politique et non métaphysique.

Au début du « Sergent de ville démoniaque », le narrateur entre dans une sacristie où « un bon religieux », précise le texte, s’efforce d’exorciser un alguazil. Ce « conjurateur » veut sauver le personnage du démon qu’il abrite à l’intérieur de son corps (ibid., n. p., § 1-§ 2). Saura représente le prêtre sous la forme d’une masse uniforme engoncée dans une soutane blanche, qui contraste ainsi avec la masse noire de l’alguazil possédé par un démon, et dont il est fait état dans l’illustration antérieure. Les détails se concentrent sur le visage bouche bée du prêtre, regard hagard et désespéré, en particulier, lorsque le démon apparaît pour révéler qu’il en sait bien plus que le prêtre sur cet alguazil, et que c’est bien le démon qui demande à sortir du corps de cet alguazil corrompu tant il y voit d’horreurs, et non l’inverse (ibid., n. p., § 2, l. 18-20).

Le prêtre exorciseur est incapable d’extraire le démon du corps de l’alguazil, car tous deux s’empoignent à savoir lequel est le plus grand démon, empêchant ainsi le prêtre de faire son œuvre. C’est en ces termes que « Le Sergent de ville démoniaque » évoque la scène :

Le mal que je lui fais, répond le diable, procède d’une contestation où nous sommes entre son âme et moi, à savoir qui de nous deux est le plus grand diable, le sergent de ville ou moi. (Ibid., n. p., § 2, l. 25-28)

Figure 11

Antonio Saura, 1971, Curé (Cependant le religieux continuait ses conjurations), « Le Sergent de ville démoniaque », Trois Visions, lithographie, 35,5 x 22 cm, WCC 91, Paris, Yves Rivière.

Crédits : Succession Antonio Saura, www.antoniosaura.org, ADAGP 2024.

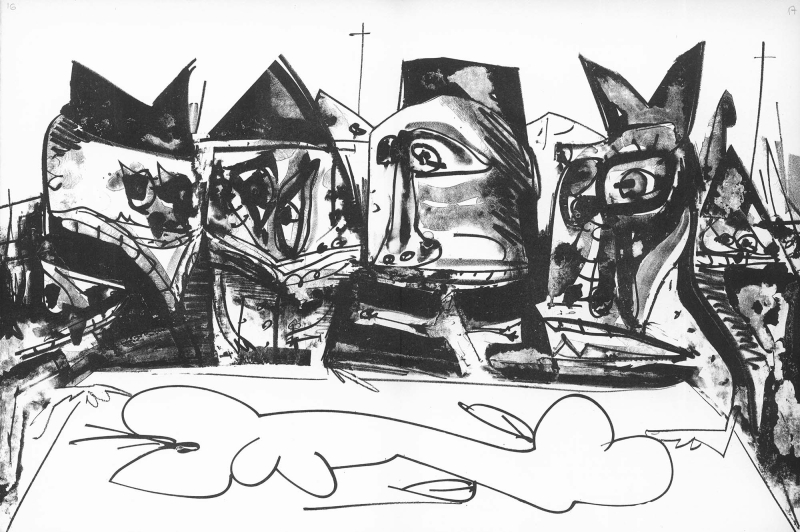

Le démon et l’alguazil rivalisent donc afin de prendre le contrôle des forces du mal. Mais l’impuissance du bien – incarnée par le prêtre exorciste – ajoute le pessimisme à la défaite du bien contre le mal. Cette illustration forme un diptyque avec une autre image située dans « Le Jugement dernier », où Saura dépeint de manière négative les représentants du pouvoir religieux : Judas, Mahomet et Luther. Le texte « Le Jugement dernier » précise :

Plusieurs larrons entrèrent, et quelques uns d’eux furent si adroits qu’ils se sauvèrent en sautant de l’échelle. De sorte que les greffiers et les procureurs, voyant qu’il se sauvait des larrons, souhaitaient un même sort […]. Ce qui donna l’occasion à Judas, Mahomet et Luther, qui étaient là, d’espérer grâce aussi bien que les procureurs […]. (Ibid., n. p., § 13, l. 19-24)

Dans l’illustration, il n’y a pas de « voleurs », de « greffiers » ni de « procureurs », mais seulement Judas, Mahomet et Luther. Saura les rassemble dans un même cadre qui encercle une masse noire commune, les assimilant tous trois dans une même échelle de valeurs : Judas, Mahomet et Luther valent la même chose. Quelques traits distinctifs sur les visages ainsi que de rares symboles religieux permettent d’identifier Luther au centre portant la croix, Mahomet à droite avec le turban, et le traître Judas à gauche, avec des cornes démoniaques sur le front. Le style informel de Saura rend ainsi cette illustration complexe à lire, et participe d’une intention de confusion graphique entre les personnages.

Figure 12

Antonio Saura, 1971, « Le Jugement dernier », Trois Visions, lithographie, 38,3 x 29 cm, WCC 125, Paris, Yves Rivière.

Crédits : Succession Antonio Saura, www.antoniosaura.org, ADAGP 2024

Nous l’évoquions, Saura ne condamne pas la religion catholique pour autant, loin de là, il s’inscrit dans la démarche de Quevedo quant à la satire du protestantisme et de la religion musulmane. Cependant, lorsque le catholicisme s’engage politiquement, l’artiste l’illustre tout aussi négativement, à l’image de la séquence dans « Le Sergent de ville démoniaque » :

La vérité et la justice vinrent un jour de compagnie pour habiter en terre. Mais elles ne trouvèrent personne qui les voulut recevoir chez soi parce que l’une, qui était vérité, était toute nue et l’autre sévère et sans affection […]. Et la justice, voyant que nul ne tenait compte d’elle et que l’on usurpait son nom pour en honorer les tyrannies, délibéra de s’en retourner au Ciel. Pour cet effet, elle sortit des cours, abandonna le palais et les grandes cités […]. (Ibid., n. p., § 8, l. 4-11)

Figure 13

Antonio Saura, 1971, Leçon d’anatomie (Nous ne savons ce que c’est que justice), « Le Sergent de ville démoniaque », Trois Visions, lithographie, 38,3 x 29 cm, WCC 98, Paris, Yves Rivière.

Crédits : Succession Antonio Saura, www.antoniosaura.org, ADAGP 2024.

Nous reconnaissons dans l’illustration des gens de cour, dont les couvre-chefs suggèrent des personnalités du monde judiciaire, politique et religieux compromises avec le pouvoir au Siècle d’Or. Leurs costumes sont également spécifiques : l’ecclésiastique au centre porte une croix ; les deux personnages sur la droite et à gauche sont vêtus de noir, comme s’ils appartenaient au monde juridique ; quant au dernier, son col et les boutons du costume semblent indiquer une appartenance à la noblesse.

Tout ce monde se penche sur le dessin d’une femme nue symbolisant la Vérité, compagne de la Justice. Mais les visages sidérés expriment une forme d’aversion à l’endroit de cette vérité et de cette justice. Saura paraît alors illustrer un pouvoir politique tyrannique, en particulier dans les années du règne du cardinal-duc de Lerma et du comte-duc d’Olivarès. Cette tyrannie du pouvoir ne vient pas, ici, de la nature des gouvernements, mais du non-respect des principes de vérité et de justice censés animer ces gouvernements, deux valeurs défendues ici par Saura dans ses illustrations, et cela, quel que soit le système politique et peu importe la période historique convoquée.

Le temps dans les illustrations de Saura : la disparition de la chronologie

Du fait de sa capacité de « représentation », l’image annule la distance spatiale et temporelle entre le territoire des lithographies (1971) et celui du texte (le Siècle d’Or). L’espace-temps des images de Saura est celui du livre illustré, semblable à un territoire atemporel. Yves Rivière, éditeur de l’artiste, écrit dans son introduction aux gravures de l’artiste que « Pour Antonio Saura, […] Quevedo […] est un compagnon pour la traversée de l’Histoire […], la pensée de l’écrivain se confond avec […] l’imagination […] de l’artiste » (Yves Rivière dans Saura, 1971, n. p., l. 27-47).

Les illustrations de Saura s’affranchissent des contraintes politiques et temporelles, pour s’inscrire dans un cadre philosophique. Elles partent d’un contexte spatio-temporel qui est l’Espagne auriséculaire, puis passent par le prisme de l’artiste qui restitue la problématique du pouvoir en des termes philosophiques. Saura établit ainsi une analogie plastique entre le pouvoir au Siècle d’Or et le pouvoir du temps dans lequel se situent les illustrations (1971). Ce parallélisme au propos philosophique annule de facto la chronologie, le temps cesse d’être succession et devient superposition.

Le thème philosophique de la justice actualise ainsi la problématique du pouvoir, quelle que soit la période chronologique. Dans les estampes de Saura, le xxe siècle tente d’appréhender et/ou d’exprimer la question du pouvoir en se référant au Siècle d’Or. George Didi-Huberman écrit à ce propos que « L’inactualité n’est pas la pure et simple négation de l’histoire – encore moins celle du temps lui-même. Elle impose, plutôt, la puissance conjuguée du contretemps et de la répétition » (Didi-Huberman, 2002, p. 169). Henri Bergson ajoute à cette idée que les souvenirs permettent la projection de soi (Bergson, 1939), alors que pour Michel Foucault l’histoire n’est rien d’autre qu’une (ré)écriture (Foucault, 1969).

Concrètement, les lithographies de Saura sont à mettre en relation avec sa résidence pérenne à Paris à compter de l’année 1967, où l’artiste développe une conception engagée de l’art4 et, en tout état de cause, pour le moins critique à l’endroit du régime franquiste. Ses illustrations sur le pouvoir à travers le texte de Quevedo et le Siècle d’Or, mais également ses dessins satiriques sur Mentira y sueño de Franco, sont partiellement influencés par le contexte idéologique dans lequel elles ont été créées. La valeur historique des illustrations de Saura est donc triple : intime, passée et présente. Dans leurs travaux sur le sens de la mémoire, Jean-Marc et Yves Tadié écrivent :

Le sens naît de la confrontation des images qui elles-mêmes renvoient à autant de souvenirs, ceux-ci étant sans cesse remodelés par le présent : ils sont des interprétations d’impressions passées en fonctions des circonstances présentes. (Tadié, 1999, p. 57)

Dans cette écriture de l’histoire, le contexte idéologique de la (re)création et les souvenirs personnels de Saura marquent dans les lithographies. À ce propos, George Didi-Huberman ajoute que « Le temps ne fait pas que s’écouler : il travaille. Il se construit et il s’écoule, il s’effrite et il se métamorphose. Il glisse, il tombe et il renaît. Il s’enterre et il resurgit. Il se décompose, il se recompose » (Didi-Huberman, 2002, p. 320).

Las Zahurdas de Plutón, de Luis García-Ochoa. Une autre interprétation des Sueños de Quevedo

Las Zahurdas de Plutón doit être abordée de deux points de vue : en tant qu’œuvre illustrée en soi, et en tant qu’œuvre illustrée en dialogue avec El pupilaje del Dómine Cabra. García-Ochoa lui-même précise que ces deux œuvres constituent pour lui une seule et même expérience plastique. Pour l’illustrateur, sa recherche n’a de sens que si l’on considère Las Zahurdas de Plutón et El pupilaje del Dómine Cabra comme un ensemble.

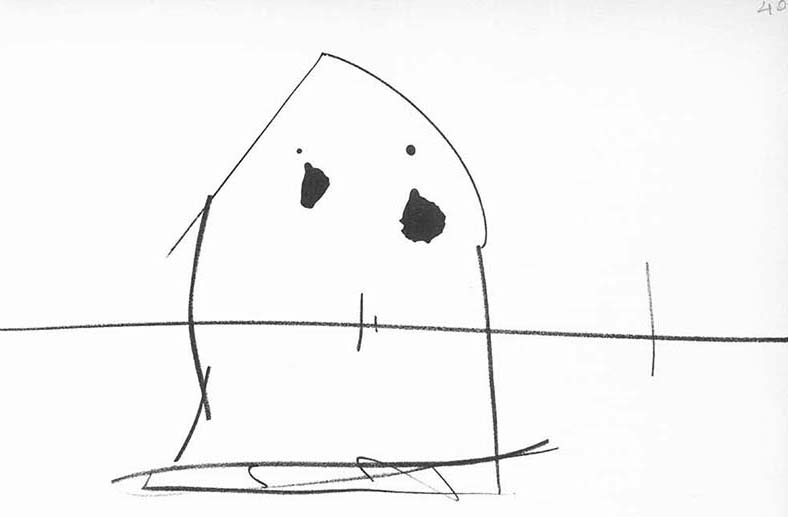

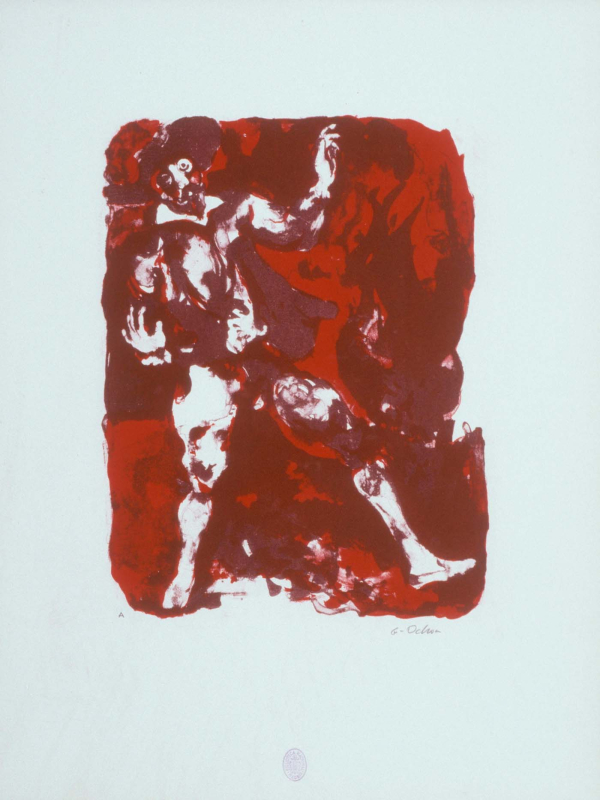

Dans la tradition du sueño, l’auteur/narrateur partage avec le lecteur une série de visions. Ochoa illustre cette tradition littéraire du sueño en incluant dans son récit plastique un personnage qui apparaît au moins dans trois illustrations, et qu’il est facile d’identifier grâce à une sorte de chapeau et, surtout, du fait de sa condition de spectateur. Ce personnage est nécessairement Quevedo comme l’indique la dernière illustration de Las Zahurdas de Plutón, où Quevedo/narrateur parle à la première personne :

Figure 14

Luis García-Ochoa, 1976, Las Zahurdas de Plutón (XI), 1976, lithographie, Rafael Casariego (Madrid).

L’originalité d’Ochoa ne réside pas seulement dans la transposition plastique du style narratif du sueño, mais également dans sa compréhension de ce que Quevedo en fait stylistiquement. Quevedo réécrit, comme on le sait, ses sources et, par ce biais, il s’éloigne des procédés narratifs du sueño en se plaçant au centre d’un récit dont il constitue à la fois le contenu et la délimitation, ce qui ne coïncide pas du tout avec la fonction du narrateur dans la stratégie narrative classique du sueño antérieure à Quevedo. En faisant de l’auteur/narrateur le motif iconographique, ainsi que l’une des modalités d’expression de ce motif, Ochoa saisit parfaitement les rouages de l’écriture satirique de Quevedo dans les Sueños en général et dans le Sueño del infierno, qu’il illustre, en particulier. Son approche de l’écriture de Quevedo sera complétée trois ans plus tard par les illustrations destinées à El pupilaje del Dómine Cabra, où le fonctionnement conceptuel du texte devient, là encore, l’objet de la recherche plastique de l’artiste.

Situé au cœur du discours de Las Zahurdas de Plutón, Quevedo devient donc un élément du discours iconographique d’Ochoa, une composante graphique qui renforce la cohérence de l’objectif pictural. Deux autres images, incluant Quevedo, marquent ce récit iconographique :

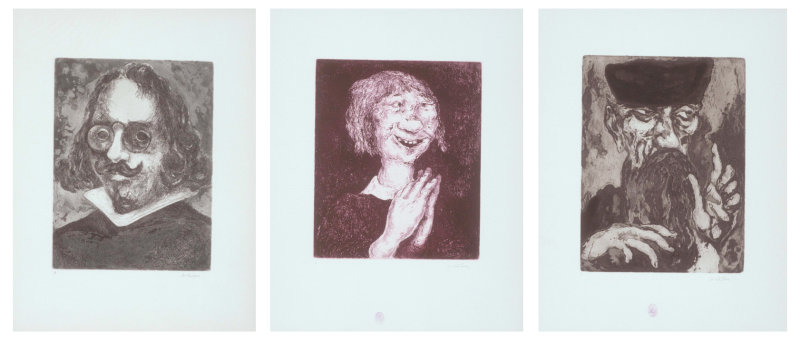

Figures 15 et 16

|

|

Luis García-Ochoa, Las Zahurdas de Plutón (VI, X), 1976, lithographie, Rafael Casariego (Madrid).

L’emplacement du portrait gravé de Quevedo au début de la série des illustrations des Sueños trouve ici tout son sens, comme une clef de lecture à destination du lecteur, au-delà de la tradition de la pratique bibliophile. Ochoa conserve cette stratégie dans El pupilaje del Dómine Cabra, où les deux seuls portraits à l’eau-forte sont ceux des deux protagonistes des chapitres I et III : Pablos et le Dómine Cabra. Ici, le portrait cesse d’être la simple représentation d’un auteur, d’un narrateur ou d’un personnage, et devient également une fonction dans la narration picturale d’Ochoa. En effet, certaines associations d’images entre les deux œuvres illustrées sont envisageables, à savoir les Sueños et El pupilaje del Dómine Cabra, textes entre lesquels l’artiste a explicitement établi une forme d’unité :

Figures 17, 18, 19

Luis García-Ochoa, 1976 , Las Zahurdas de Plutón (I), et 1979, El pupilaje del Dómine Cabra (VII, IX), eau-forte, Rafael Casariego (Madrid).

Les autres illustrations, de Las Zahurdas de Plutón, constituent la substance diégétique – et non plus narrative – de l’illustration. Ochoa procède ici à un choix de personnages parmi ceux que l’on a envoyés dans l’inframonde. Les illustrations reflètent l’atmosphère du texte plutôt qu’elles ne l’imagent littéralement. Ces personnages, qu’Ochoa considère comme représentatifs, ou symboliques, apparaissent à des moments clefs du récit de Quevedo, ce qui implique un choix, une interprétation, une sélection dans le texte par l’illustrateur.

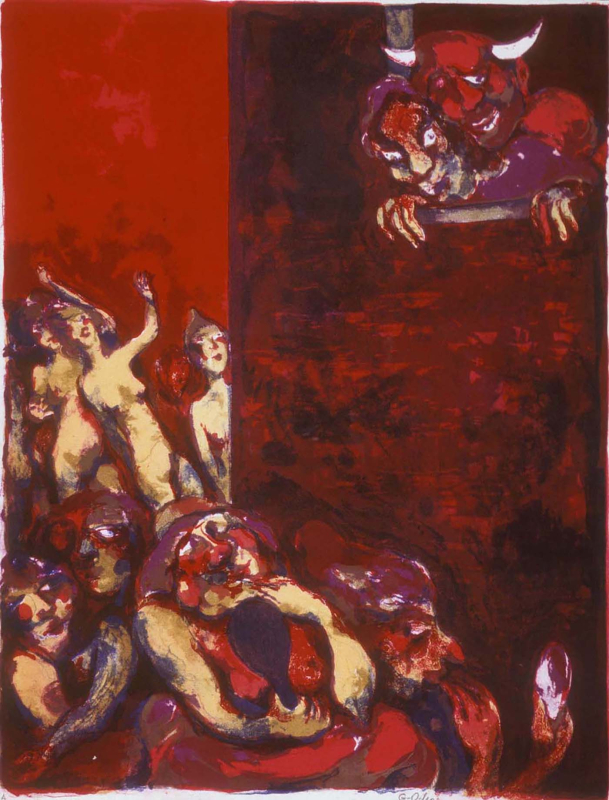

Figures 20 à 26

Luis García-Ochoa, 1976, Las Zahurdas de Plutón (II, III, IV, V, VIII, VII, IX), lithographie, Rafael Casariego (Madrid).

Le lecteur/spectateur pénètre dans la diégèse par le biais d’illustrations telles que les deux chemins de l’enfer (première gravure), les nobles qui arrivent en enfer à cheval poursuivis par des femmes avides de leurs biens (deuxième gravure), les alguazils avec lesquels les démons attisent les feux de l’enfer (troisième gravure), les sodomites (quatrième gravure) et les vierges effroyables sur lesquelles les ivrognes posent leurs regards lubriques (cinquième gravure). Le récit iconographique d’Ochoa reproduit ainsi la concentricité des cercles de l’enfer, dont l’architecte reste Quevedo en tant qu’auteur du texte. D’ailleurs, c’est le portrait à l’eau-forte de Quevedo/auteur qui ouvre la série d’illustrations, et c’est le portrait lithographique de Quevedo/narrateur qui la clôt.

Conclusion

En guise de conclusion, et plus spécifiquement concernant García-Ochoa, nous retiendrons que les images plastiques d’Ochoa manifestent, semble-t-il, une forme d’autonomie en tant qu’œuvres picturales, ainsi qu’une logique plastique qui leur est propre et qui donne à l’artiste la possibilité de (re)lire ou de (ré)écrire les deux œuvres de Quevedo : Las Zahurdas de Plutón et El pupilaje del Dómine Cabra.

Les représentations mentales d’Ochoa n’ignorent pas le texte de Quevedo, l’artiste manifeste au contraire une connaissance aiguë – ou une intuition évidente – du style de Quevedo. Ochoa ne se contente pas d’imaginer l’écriture narrative de Quevedo, mais la transforme en une sorte de commentaire iconographique.