Depuis le début des années 2000, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche soutient une politique de développement du numérique dans les établissements, qui porte tant sur les ressources et les modalités de formation que sur les infrastructures et les services. Tour d’horizon.

Les technologies numériques évoluent extrêmement rapidement, induisant au fur et à mesure de nouvelles problématiques pour nos établissements : mobilité et nomadisme, réseaux sociaux et travail collaboratif, simulations et jeux sérieux, rapprochement des lieux de « documentation » et de « formation », ouverture de formations massives en ligne, séparation des problématiques de formation et de certification…

Les ressources numériques pédagogiques, quant à elles, se multiplient. Leur production et leur diffusion deviennent plus aisées pour les établissements, au moins sous certaines formes (podcasts…). Le paysage se complexifie : que produire ? qui produit ? comment indexer ? comment diffuser ? quels liens avec les cursus ? quels modèles économiques ? quels types d’harmonisation aux niveaux local, territorial, national, international ? quels liens entre les SCD, les services TICE, les services pédagogiques pour la prescription et l’accompagnement ?

Des universités numériques thématiques

Dans un souci de synergie et de mutualisation, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) a soutenu la création de sept universités numériques thématiques (UNT), auxquelles il faut ajouter le campus IUT en ligne. Mission leur a été donnée de coordonner le développement et la diffusion mutualisés, par grandes thématiques disciplinaires, d’une offre de contenus pédagogiques numériques validés accompagnant les parcours de formation. Ces contenus s’adressent aux étudiants et aux enseignants. Ils sont pour leur très grande majorité en accès libre.

Sept UNT couvrent sept grandes thématiques : UNF3S pour les sciences de la santé et du sport, Unit pour les sciences de l’ingénieur, UNJF pour le droit et les sciences politiques, Aunege pour l’économie et la gestion, Uved pour l’environnement et le développement durable, Unisciel pour les sciences, ainsi que IUT en ligne.

La création des UNT visait :

- la mutualisation des efforts et des coûts de production des ressources pédagogiques numériques ;

- le soutien à des ressources que les établissements ne feraient pas – ou moins bien – seuls, comme les banques de tests ou des ressources adaptées aux handicaps ;

- un niveau garanti de qualité scientifique, technique et pédagogique.

Ces objectifs s’inscrivent au service :

- de l’égalité des chances des étudiants, quelle que soit leur situation géographique, professionnelle ou sociale ;

- du développement de la pédagogie numérique ;

- de la visibilité du patrimoine pédagogique français et de l’attractivité des formations, y compris à l’international.

Les UNT fonctionnent sous forme d’appels à projet. Leur financement repose sur les cotisations des établissements auxquelles s’ajoute un soutien du MESR. Aujourd’hui, 23 000 ressources sont proposées par l’ensemble des UNT, couvrant un champ varié de disciplines, sous des formats très divers : cours, exercices, études de cas, web documentaires, simulations, etc. 6 000 vidéos sont disponibles sur Canal U, diffusé par le Cerimes, qui anime également d’autres sites comme Formasup ou Bibnum.

Améliorer l’impact et l’utilisation des UNT

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a fait réaliser, en 2011, une étude par une société indépendante sur l’impact et l’utilisation des UNT. Celle-ci a mis en évidence certains aspects, qui ont été pris en compte dans la politique du MESR et des UNT en 2012.

• Les UNT sont mal connues et donc insuffisamment utilisées. Certaines statistiques font état d’une très forte augmentation des consultations entre 2011 et 2012, soutenue par une amélioration des sites, des outils de recherche et de la diffusion d’information.

• La qualité des ressources n’est pas mise en cause. Mais leur ciblage mérite d’être amélioré : les enseignants recherchent des ressources de petite taille facilement intégrables dans leurs cours. Les étudiants recherchent des ressources plus importantes, explicitement en lien avec leurs cursus, si possible préconisées par leurs enseignants. Les uns et les autres apprécient particulièrement quizz, banques d’exercices, tests de positionnement. Les UNT ont, en 2012, fait un rapprochement explicite entre ressources et cursus (comme Unisciel1) ; elles s’orientent par ailleurs vers des formats plus courts (cf. « les essentiels » d’Aunege2).

• Un effort d’harmonisation des politiques des UNT doit permettre d’augmenter leur visibilité et leur efficacité. Sous l’impulsion du MESR, un pack concernant les tarifs a été proposé aux établissements, ainsi qu’une harmonisation des calendriers d’appels à projet. Une mutualisation des efforts de présentation à l’international a été également soutenue.

• Enfin, à l’heure où la production numérique est plus facile dans les établissements, se fait jour le besoin d’une coordination des services autant que de la production, notamment autour des outils (de production…), des standards (d’indexation…), des politiques (de stockage, d’archivage pérenne…), ainsi qu’autour de la valorisation des ressources à développer de façon mieux coordonnée avec les SCD : c’est le cas d’outils comme ORI-OAI3 ou de standards comme supLOMFR4, en lien avec les standards internationaux.

Les UNT sont également partie prenante de dispositifs innovants et ont été retenues dans plusieurs projets d’investissements d’avenir (par exemple, générateur de jeux sérieux dans le cadre de « technologies de l’e-éducation » ou dispositifs de formation à distance et en réseau dans le cadre d’Idefi). L’ensemble des ressources des UNT suscite un intérêt indéniable à l’échelon international, constituant un ensemble unique de ressources d’apprentissage labellisées et en accès ouvert, notamment en direction du monde francophone. Elles s’inscrivent dans le mouvement international des ressources éducatives libres (OER), soutenu par l’Unesco (cf. déclaration de Paris en 2012).

Leur visibilité mérite d’être augmentée : ouverture, en mai 2013, d’un portail spécifique sur le site d’Open Course Ware, présentation sur des salons (comme e-learning Africa en Namibie, fin mai 2013) des ressources mutualisées comme des outils libres de production et de diffusion.

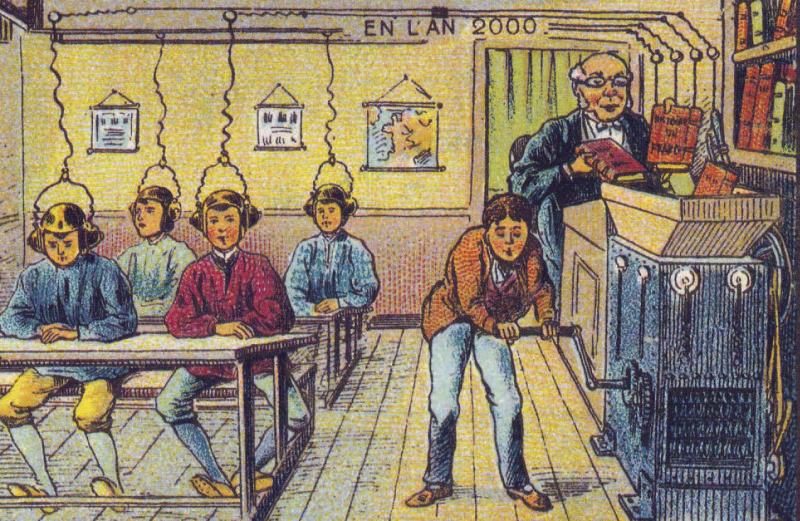

La numérisation des ressources pédagogiques imaginée au début du XXe siècle

Carte postale, 1901 ou 1910

Un nouvel élan France université numérique

Geneviève Fioraso, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, a annoncé la mise en place d’une stratégie globale nationale, baptisée «France université numérique ». Celle-ci doit donner à la rentrée 2013 un nouvel élan à la dynamique numérique dans les établissements, notamment dans sa dimension de formation. Elle doit contribuer à améliorer la réussite et l’insertion professionnelle des étudiants, en prenant en compte leurs nouvelles habitudes de vie, de travail et de communication ; elle doit permettre, par la flexibilité offerte par le numérique, de développer de façon décisive la formation tout au long de la vie ; elle doit aussi, à l’heure de la forte médiatisation des Moocs, donner une visibilité et une attractivité accrues à nos ressources et nos formations, notamment au niveau international.

Un portail unique facilitera la diffusion d’informations et de ressources et les possibilités d’échanges autour de l’usage du numérique dans les établissements d’enseignement supérieur.

C’est dans ce cadre que les réflexions autour des ressources numériques, qui méritent d’être portées de façon coordonnée par les multiples acteurs concernés, auront un impact renouvelé sur la vie des établissements, la réussite des étudiants et la visibilité de la France.