Si le patrimoine restait absent des priorités du rapport Miquel (1988), l’enquête Charon‑Bléchet sur les fonds anciens (1975), puis le rapport Desgraves (1982) n’avaient pas ignoré les bibliothèques universitaires et les grands établissements. Où en sommes‑nous aujourd’hui ?

L’année 1988 fut celle du premier programme national pour le patrimoine écrit dans l’enseignement supérieur et la recherche (ESR), qui prenait la forme d’un appel à candidatures auquel répondirent régulièrement une quarantaine d’établissements, et pas seulement ceux dont la dimension patrimoniale était clairement identifiée (interuniversitaires, BNU, Mazarine…)1. Dans le même temps, un rapport était demandé à l’Inspection générale des bibliothèques sur Les actions en faveur du patrimoine dans les bibliothèques universitaires, remis en mars 1991 par Denis Pallier et Yves Laissus et resté à notre connaissance inédit. L’extension des contrats quadriennaux conduisit ensuite les établissements à inscrire dans leur projet un volet patrimonial, soutenu par des crédits contractuels qui lui donnaient plus de visibilité (campagnes de reproduction, de restauration, premiers projets de numérisation). L’enquête de 2008 sur le patrimoine des établissements d’enseignement supérieur et de recherche est justement liée à l’augmentation de ces demandes. Parmi les données alors révélées, le poids des documents graphiques (dont plus de 2,5 M de photographies), la médiocrité de leur signalement (< 20 %), la persistance d’importants besoins de catalogage, l’imprécision du périmètre patrimonial de l’imprimé (avant 1811 ? 1914 ? dépôt légal ?). L’enquête est restée inédite, mais la pertinence de sa publication n’est pas évidente : elle évaluait à 50 500 les manuscrits et à 40 000 les documents archivistiques, or les statistiques de Calames font état, 5 ans plus tard, de 111 400 cotes déjà signalées.

Le rôle de L’ABES

L’ABES a joué un rôle croissant dans la reconnaissance des spécificités du signalement patrimonial et dans son décloisonnement. La mobilité même des marqueurs du patrimoine et son émargement aux missions fondamentales de l’agence (signaler les ressources de l’ESR, développer l’accessibilité aux contenus numériques) expliquent qu’il n’ait pas été exclu de ses chantiers. Dès 2001, un groupe « livre ancien » accompagnait le déploiement du Sudoc ; il a servi une harmonisation des pratiques, contribué à la révision de l’ISBDA (2006), préparé la normalisation du traitement des monographies antérieures à 1830 (AFNOR/CG46) et le travail des spécialistes qui ont intégré le groupe technique sur l’adoption de RDA. Les réflexions aujourd’hui liées au périmètre et aux services associés de Calames (extension aux archives de l’ESR, aux fonds iconographiques, intégration de contenus numérisés) sont un signe de sa vitalité : il a accéléré l’acculturation à la DTD EAD, donné une visibilité inédite au patrimoine manuscrit français à travers le portail du Consortiumof European Research Libraries (CERL) et agrégé des ressources spécialisées produites par le réseau (Liber floridus, base des reliures de la Bibliothèque Sainte‑Geneviève). Le patrimoine en est venu à constituer un chapitre spécifique du projet d’établissement 2012-2015 de l’ABES2. Aussi resterons-nous sceptique devant une volonté de resserrer les périmètres des catalogues nationaux qui paraît ignorer la légitimité de l’ESR dans ce domaine 3.

Signe, enfin, d’un souci de visibilité, de nouveaux indicateurs sont apparus dans l’enquête statistique générale auprès des BU (ESGBU), en 2012, pour mesurer l’usage des corpus numérisés par les établissements ou déterminer la part patrimoniale dans l’évaluation des fonds imprimés.

Le patrimoine dans L’ESR : une approche spécifique ?

S’il ne faut pas accorder trop d’importance aux périmètres institutionnels, si la recherche est indifférente à la cartographie institutionnelle de ses sources, il y a sans doute une approche particulière des enjeux patrimoniaux dans l’ESR, que nous ne voudrions pas caricaturer en relevant un intérêt secondaire pour la médiation culturelle et la prise en compte du patrimoine comme socle rétrospectif d’une offre documentaire spécialisée. L’importance de cette notion de spécialité, confirmée par l’enquête de 2008, justifie une rationalisation thématique des projets de signalement/conservation/ valorisation et l’anticipation des besoins des communautés scientifiques. À cet égard, l’indifférence à indexer les fonds de l’ESR dans le Répertoire national des bibliothèques et des centres de documentation (RNBCD) ne s’explique pas4. La constitution de l’offre numérique suit pour l’essentiel cet impératif de spécialité et de cohérence avec la politique documentaire – sources de l’histoire de l’art à l’INHA, Alsatica et presse protestante à la BNU – particulièrement dans le cadre de la numérisation concertée avec la BNF.

Une autre caractéristique consiste à articuler signalement et recherche, la perspective de valorisation étant définie de manière seconde. Nous y retrouvons le premier objectif de BSN 5 : favoriser la numérisation à valeur ajoutée (indexation, interopérabilité, diffusion numérique accompagnée d’édition de contenu).

Rédaction collective du Credo, dans : La Somme le Roi, manuscrit sur parchemin, France, 1295.

Bibliothèque Mazarine, ms. 870, f. 5

Des coopérations à renforcer

La dynamique de réseau ne s’exerce cependant pas dans tous les domaines de l’expertise patrimoniale. Elle est certes performante en matière de signalement et s’étend aujourd’hui aux documents spéciaux (archives, iconographie, objets, incunables). Mais un continuum métadonnées/numérisations/ contenus enrichis apparaît comme une nécessité : imbriquer description et accès, lier discovery et delivery 5, déterminent moins la disparition du catalogue que son évolution. Si le lancement de Calames Plus constitue un premier pas dans cette direction, la position de l’ABES reste prudente en matière de numérisation, contrairement aux institutions étrangères aux missions comparables (cf. le rapport TICER de mars 2011). Et de fait la diffusion numérique du patrimoine est souvent construite de manière éclatée, dans les limites d’un établissement (ou d’un PRES), même si le moissonnage par Gallica et Europeana constitue bien une finalité.

Dans le domaine de l’enrichissement des collections, la coopération est inexistante, si l’on excepte les efforts de coordination déployés par le Service du Livre et de la Lecture, la BNF et la Mission de l’Information scientifique et technique et du Réseau documentaire à la veille d’interventions en vente publique. En matière de conservation, elle est tout aussi ténue (sauf à retenir les plans de conservation partagée des ressources continues) ; le patrimoine de l’ESR ne relève pas des compétences du Comité technique de restauration (CTR), ne dispose pas d’outil d’orientation qui lui soit comparable et se trouve faiblement représenté en son sein (1 expert sur 12). L’ESR dispose pourtant des ateliers de restauration les plus importants après ceux de la BNF (BNU, Mazarine, Sorbonne) et de techniciens d’art intervenant dans différents contextes (restauration, conservation préventive, reconditionnement, montage d’expositions). Un dispositif de mutualisation permettrait de développer des spécialités qu’il est déraisonnable de maintenir dans un seul établissement (expertise bois, supports photographiques, etc.), d’assurer une formation continue et de mieux diffuser dans le réseau les préconisations en matière de matériaux et de risques.

Sur le terrain de la valorisation, des initiatives régulières mettent en avant la complémentarité des fonds, en croisant des expertises spécialisées. Les plus riches de ces programmes combinent cinq actions : traitement de fonds, numérisation de corpus, éditions de sources, exposition, colloque. C’est le cas pour l’essentiel du programme Medic@ (histoire de la médecine), mis en œuvre par la BIU Santé. On citera également l’exposition Orages de papier en 2010 (BDIC et BNU), accompagnée de campagnes sélectives de numérisation. Plus récemment, une enquête sur les échanges typographiques entre l’Europe et l’Orient, conduite par Mazarine et BULAC à l’occasion du 5e centenaire du livre arménien, a donné lieu à colloque, exposition, campagne de catalogage et projet de numérisation6.

L’extension du cercle des interlocuteurs

Les premiers interlocuteurs des bibliothèques de l’ESR sur le terrain du patrimoine sont naturellement les chercheurs. Avec le CNRS, sous la même tutelle depuis 1993, des coopérations ont été formalisées à l’échelon national, en particulier avec l’Institut de recherche et d’histoire des textes (IRHT) pour la reproduction des manuscrits médiévaux. Le développement récent des Humanités numériques multiplie les opportunités de partenariat, où les bibliothèques sont davantage sollicitées pour la mise à disposition de sources et l’expertise sur les métadonnées que les chercheurs maîtrisent moins que les outils d’édition de contenu. Plus précisément, à défaut d’un dispositif comparable aux appels à projet du ministère de la Culture, les acteurs du patrimoine de l’ESR participent aujourd’hui à des programmes directement adossés à des laboratoires ou équipes de recherche, dans un environnement numérique national balisé par les investissements d’avenir et par les très grandes infrastructures de recherche (TGIR) pour les sciences humaines et sociales, définies par la « feuille de route » de 2008. Sans exhaustivité et avec la prudence que le calendrier impose, citons le consortium Cahier (Corpus d’auteurs pour les humanités : informatisation, édition, recherche) qui fédère depuis 2011 autour d’objectifs techniques comparables des corpus très divers, du projet Ichtya consacré aux traités latins d’ichtyologie au programme Tedomont qui développe des outils d’analyse génétique de l’œuvre de Montesquieu. Dans le cadre du labex Patrima (UVSQ), citons le projet consacré à l’astronome Hevelius (1611‑1687), dont les sources, principalement conservées à l’Observatoire de Paris, font l’objet d’une édition numérique dans un contexte pluridisciplinaire (linguistique, physique, histoire de l’astronomie). L’équipex Biblissima (Bibliotheca bibliothecarum novissima) ambitionne de constituer un corpus couvrant l’histoire de la circulation manuscrite en Occident (en latin, hébreu, français, grec, arabe…) et s’intéresse en particulier aux catalogues des bibliothèques médiévales et modernes.

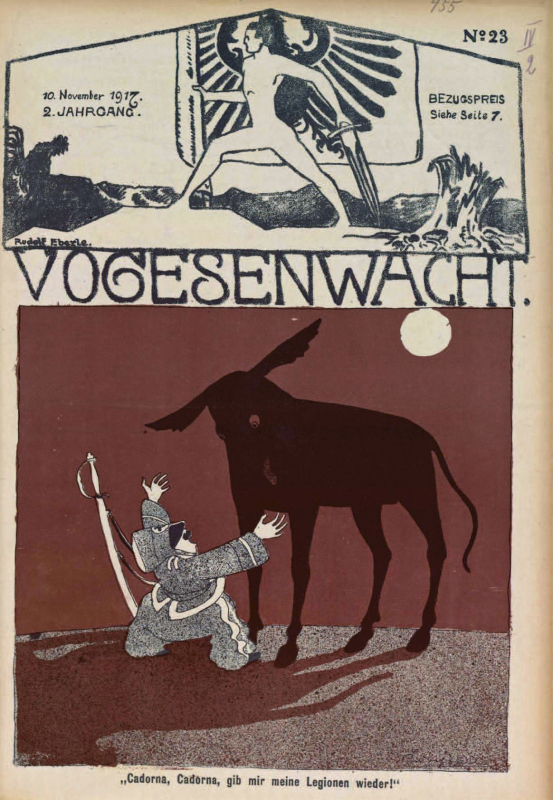

Vogesenwacht, n° 23, 10 novembre 1917

Ce journal de tranchée, conservé à la BNU, fait partie d’un corpus de 11 journaux du front d’unités allemandes ayant stationné dans les Vosges, numérisés avec le soutien de la BNF. Ce corpus alimente une base de données mise en place à l’occasion de l’exposition Orages de papier, 14-18 (http://www.bnu.fr/collections/)

Mais avec d’autres interlocuteurs potentiels les relations sont balbutiantes : le marché du livre ancien et du manuscrit (le Syndicat de la librairie ancienne et moderne est la seule instance qui délivre en France un prix de bibliographie) ; les archives (nous disposons aujourd’hui avec l’EAD d’un langage documentaire commun) ; le monde des musées. La FRBRisation, plus précisément l’attention portée à l’entité « item » (l’objet, l’exemplaire), rend possible une communauté d’appréhension des patrimoines documentaire et muséal. Aussi, les bibliothèques ne peuvent‑elles ignorer les modèles de description développés en contexte muséographique, parce qu’elles conservent parfois œuvres et objets (numismatique, tableaux, instruments scientifiques)7, mais surtout pour l’intérêt que représentent les perspectives d’une interrogation globale et structurée du patrimoine. La contextualisation conjointe, dans des corpus, de textes, de représentations, d’œuvres d’art et d’artefacts, leur disponibilité numérique à travers des réservoirs pérennes et moissonnables, leur intelligence au moyen de métadonnées fines et normalisées représentent les voies séduisantes d’une approche pluridisciplinaire du patrimoine8.