Pour résumer en quelques mots 12 ans d’activité, Medic@, bibliothèque numérique en histoire de la santé, présente 11 500 documents intégraux, 3 millions de pages, 67 000 notices provenant d’autres bibliothèques numériques. Elle est couplée à une banque de 130 000 images.

Medic@ est complémentaire des autres produits élaborés à la BIU Santé pour l’histoire de la santé (numérisation à la demande, base bio‑bibliographique, expositions virtuelles, renseignements à distance…). Elle est alimentée par une chaîne de production complète, de la sélection à l’archivage pérenne, bien rodée et régulière (300 000 à 400000 pages par an). Elle a, surtout, trouvé sa place auprès d’un lectorat international de chercheurs et d’amateurs, qui l’apprécient et la fréquentent régulièrement et abondamment.

Ces 12 années, on le sait, ont été marquées par des bouleversements immenses du paysage de l’accès à la documentation patrimoniale. Nous avons pris de plein fouet, comme tout le monde, la « googlisation » de la production imprimée et ses contrecoups (numérisation de masse à la Bibliothèque nationale de France et au sein du groupement Medical Heritage Library sur Internet Archive, principalement pour ce qui nous concerne). Cela nous a conduit à infléchir la politique documentaire de Medic@, mais non pas à la bouleverser.

Carte d’entrée pour le Bal de l’internat, 1903.

Extrait de Album de l’Internat, offert par la Société générale des eaux minérales de Vittel

Coll. du Musée de l’AP-HP

Cohérence et spécificités

Depuis ses débuts, Medic@ mène une politique non pas de masse, mais de niches. Il s’agit de repérer des besoins spécialisés et d’y répondre, au mieux de nos moyens, sous la forme de séries ou de dossiers cohérents. Deux exemples :

- le corpus des médecins de l’Antiquité fournit aux philologues et historiens non pas toutes les éditions existantes, mais celles précisément qui leur sont utiles, en coopération étroite avec eux ;

- les dictionnaires de médecine et de matière médicale (du XVIIIe au début du XXe siècle), ressources indispensables et permanentes dans notre domaine, peuvent être interrogés grâce à un outil spécifique.

Quelle que soit l’ampleur des numérisations faites ailleurs, et qui les doublonnent dans une proportion notable, ces deux séries restent solides, parce qu’elles rassemblent en un seul point d’Internet, sous une forme qui semble satisfaire les usagers, des ressources qui leur sont essentielles. Nous faisons dans la dentelle et cela n’est pas périmé par la numérisation de masse.

Nous suivons d’autres pistes pour résister à la concurrence de la grande masse :

- numériser des séries qui ne sont pas du domaine public, en concluant des conventions avec les ayants droit (ex. : Bulletin de la Société de pathologie exotique, avec la SPE ; Médecine tropicale, en cours de numérisation, avec le Service de santé des armées) ;

- numériser des ensembles rares ou uniques (collection des Titres et travaux scientifiques, thèses et synthèses de l’École de pharmacie de Paris : deux ensembles en cours de traitement) ;

- exploiter plus finement les données déjà numérisées, notamment pour en extraire l’information biographique, une demande constante de notre lectorat ;

- diversifier les services associés à la numérisation. Par exemple, pour le projet Philomed, soutenu par l’Agence nationale de la recherche (L’anthropologie médicale, de l’Âge classique aux Lumières), nous avons numérisé le corpus d’étude et développé une interface permettant à ces chercheurs d’ajouter une analyse à chaque ouvrage.

On notera que nous ne développons pas de fonctions collaboratives, qui ne correspondent à aucun besoin repéré pour l’instant.

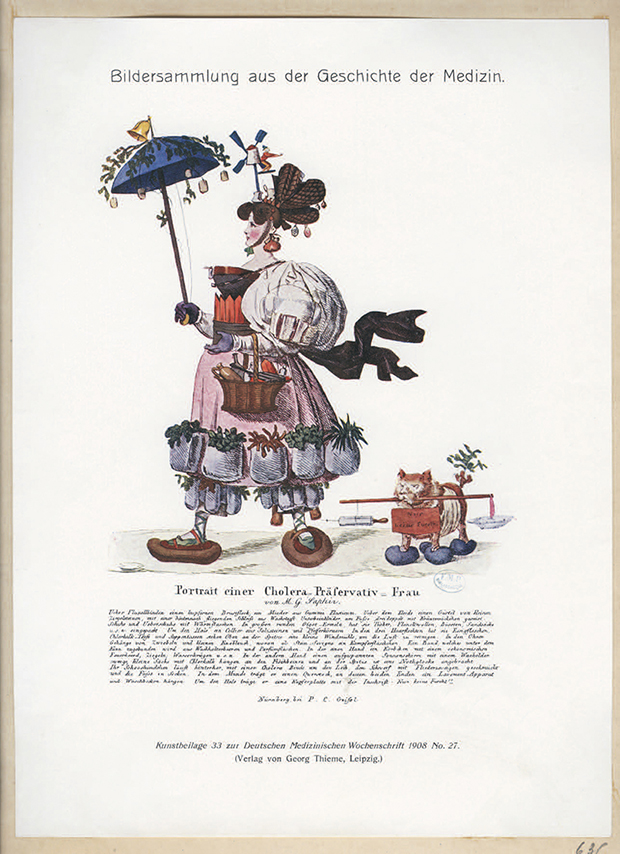

Saphir, Portrait d’une femme préservant du choléra.

Bibliothèque interuniversitaire de Santé (Paris)

Limites techniques du signalement

D’une manière plus globale, Medic@ a sans doute atteint un volume critique qui justifie que les chercheurs l’utilisent. Le signalement de documents mis en ligne par d’autres bibliothèques numériques y contribue. Il enrichit les dossiers de Medic@ et montre une part de la masse disponible dans nos domaines. Nous nous heurtons cependant, sur ce point, à des limitations techniques qui rendent très incomplet ce signalement. Nous récupérons les notices par OAI-PMH. Ce protocole permet de récupérer des sous-ensembles, ou « sets », définis par leurs producteurs (par exemple, l’ensemble « Médecine » dans Gallica.) Mais comment faire si le producteur n’a pas défini de sous-ensemble thématique qui nous convienne ? Dans une petite bibliothèque numérique, nous pouvons faire un tri à l’unité. Mais nous ne savons pas, par exemple, extraire tout ce qui intéresse l’histoire de la santé dans Internet Archive. Quant à Google Books, il n’est pas interrogeable via OAI‑PMH et a fortiori n’est pas subdivisé thématiquement.

L’incomplétude de ce signalement complique les projets. À quoi bon faire dans Medic@ un dossier sur Prospero Alpino, dont l’œuvre est très largement numérisée ailleurs, sans que nous sachions y renvoyer ? Nous ne pouvons éventuellement que combler des lacunes, sans réussir à rendre cette offre bien lisible. Doublonner ou ne pas doublonner, c’est une question que nous ne cesserons de nous poser. Tout en évitant les doublons non indispensables, nous n’en faisons pas un tabou si la cohérence de notre collection le réclame.

La rue de l’École de médecine sous Louis XIV, Paris, M. Barré & J. Dayez éd., [s.d]

Bibliothèque interuniversitaire de Santé (Paris)

Pour en savoir plus

MEDIC@

https://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/medica/index.php

BANQUE D’IMAGES ET DE PORTRAITS

https://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/images/index.php

POLITIQUE DOCUMENTAIRE

biusante.parisdescartes.fr/histmed/medica/poldoc_medica_fra_2012.pdf

![La rue de l’École de médecine sous Louis XIV, Paris, M. Barré & J. Dayez éd., [s.d]](docannexe/image/1135/img-3.jpg)