Les origines de la base de données Urbamet

La base de données Urbamet a été créée et coproduite, dès l’origine en 1978, par les membres du réseau Urbamet composé des principales institutions françaises ayant trait au domaine de l’urbanisme. Ceux-ci se sont regroupés en 1996 en l’association Urbamet gérée par le centre de documentation de l’urbanisme (CDU) du ministère des transports, de l’équipement, de la mer et du tourisme et l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la Région Île-de-France (IAURIF). L’association regroupe aujourd’hui une quarantaine de membres : services déconcentrés du ministère de l’équipement, agences d’urbanisme, instituts d’aménagement, collectivités territoriales, bureaux d’études… Au fil des années, la base a été implantée sur différents serveurs, celui du ministère de l’équipement d’abord, puis sur le serveur « Questel » en 1984 pour donner accès à la base par Minitel. En 1999 les données ont été transférées sur le serveur du centre d’études techniques de l’équipement de Nord-Picardie (CETE NP) qui assure depuis lors la gestion informatique de la base. La base Urbamet a également été mise en consultation sur cédérom, complété par la suite de références des banques Francis et Pascal de l’INIST. Urbamet est en ligne depuis 1996 sur le site du CDU et sur celui de l’association.

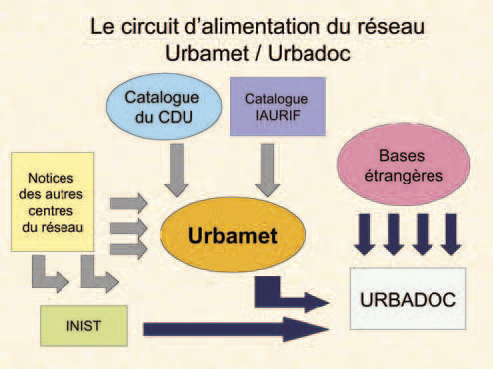

L’alimentation de la base

La base Urbamet, essentiellement alimentée par le CDU et l’IAURIF, est le fruit d’un travail de coproduction en réseau. Une trentaine de centres de documentation participent à l’alimentation de la base :

- diverses directions et services du ministère de l’équipement (direction de la recherche et des affaires scientifiques et techniques, plan Urbanisme, construction et architecture, centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques) ;

- le conseil général des ponts et chaussées ;

- des services déconcentrés (directions départementales, régionales de l’équipement, centres d’études techniques de l’équipement) ;

- l’Institut des sciences et des techniques de l’équipement et de l’environnement pour le développement ;

- des instituts d’aménagement ;

- des agences d’urbanisme et des écoles d’architecture (tant que celles-ci dépendaient encore du ministère de l’équipement).

Chaque centre de documentation travaille pour ses propres besoins sur le logiciel documentaire de son choix, indépendamment du réseau. Aucune harmonisation du réseau n’existe à ce niveau ; mais, chaque base locale dispose d’un champ spécial « Urbamet », prévu pour le reversement. L’IAURIF et le CDU, en tant que coordonnateurs, se sont répartis les notices par coproducteurs et sont chargés de recevoir, de contrôler et éventuellement de corriger toutes les notices en vue de l’harmonisation de la base. Après relecture, les coordonnateurs envoient l’ensemble des notices au service informatique du CETE NP pour traitement informatique et reversement dans Urbamet. Depuis peu, les coordonnateurs disposent d’un guichet de contrôle qui permet de repérer les erreurs d’écriture avant envoi (descripteur inexistant dans le thésaurus, ou personne morale ne correspondant pas à son intitulé exact par exemple). Pour finir d’ultimes « moulinettes » mises en place par le CETE NP corrigent encore d’éventuels problèmes de reversement informatique.

Traitement des documents

Les notices présentes dans Urbamet comportent en plus des données de catalogage habituel :

- une indexation par thème et descripteurs matière (24 thèmes constituent la structure du thésaurus matière Urbamet en ligne sur le site de l’association) ;

- des descripteurs géographiques ordonnés également en thésaurus hiérarchisé ;

- un résumé, complété parfois d’un résumé d’auteur (appelé résumé long).

La base s’accroît d’environ 6 000 notices par an. Elle comporte aujourd’hui plus de 235 000 références. La plupart des documents sont en langue française, mais près de 34 000 sont en anglais et environ 5 600 en espagnol.

Pour éviter des doublons dans la base, le dépouillement des titres de périodiques ainsi que des noms d’éditeurs a été réparti entre les centres. Un des principes de base du réseau est que le centre qui indexe un document s’engage à le mettre à la disposition du réseau pour l’emprunt. Les disparités entre les centres de documentation qui composent le réseau, les différences de fond et de forme des notices produites, ainsi que la diversité des logiciels informatiques utilisés rendent le travail d’harmonisation de la base Urbamet extrêmement complexe. Celui-ci est cependant nécessaire, car le manque de rigueur est un frein à la recherche.

Urbamet, Urbadoc et le réseau européen

En tant que productrice de la base de données Urbamet, la France a signé en 1992 un protocole d’accord avec quatre pays européens producteurs de bases de données équivalentes :

- l’Allemagne avec la base Orlis de la Deutsche Institut für Urbanistik,

- l’Angleterre avec les bases Acompline/Urbaline de la Research Library du Greater London Authority,

- l’Espagne avec la base Urbaterr du Cindoc-CSIC,

- l’Italie avec Archinet (Bibliodata-Dolet-CNBA) de l’institut universitaire de Venise.

Peu après, le cédérom Urbamet s’est enrichi de ces bases étrangères et a pris le nom d’Urbadisc. Les cinq pays producteurs du cédérom Urbadisc se sont ensuite regroupés en l’association européenne Urbandata que la Hongrie et la Roumanie ont récemment rejointe.

Pour remplacer le cédérom Urbadisc, un portail européen sur Internet (Urbadoc) a été mis en ligne en 2005 grâce à l’association. Celui-ci propose sous forme d’abonnement annuel l’accès aux bases des cinq pays. Urbadoc compte aujourd’hui plus d’un million de références. Depuis le 1er janvier 2007, les données de l’INIST des bases Francis et Pascal sont accessibles également sur Urbadoc (190 000 notices environ).

Fonctionnement du portail Urbadoc

Après le choix de la langue, la recherche peut se faire par base, sélectionnée au départ. Dans ce cas, deux types de recherche sont possibles, soit par type de champ avec possibilité de croiser la recherche sur plusieurs champs, soit par index.

Il est également possible de mener une recherche « multibase ».

Un seul champ permet alors de lancer la requête. Le moteur de recherche balaye les champs choisis communs à toutes les bases, chaque base restant différenciée. Les champs titre, auteur physique et moral, descripteur matière, résumé… sont concernés. Le résultat de la recherche affiche alors la liste des notices avec le nom de la base dont est originaire la notice.

Malgré l’accès payant au portail Urbadoc et l’unique formule d’abonnement annuel, le regroupement de plusieurs bases sur la même plate-forme avec une interface commune et une possibilité de recherche multibase rencontre un grand succès. À noter qu’existe une alternative à cette formule payante : les deux dernières années de la base Urbamet sont accessibles gratuitement sur le site de l’association.