La bibliothèque universitaire d’Angers, sans être exemplaire en la matière, a cartographié les barrières encore à surmonter pour permettre l’égal accès aux services qu’elle souhaite rendre à toutes et tous.

L’accessibilité s’impose juridiquement aux bibliothèques, comme à tous les établissements recevant du public (ERP), depuis la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. L’accès aux bâtiments, à l’information, à la communication et aux prestations doit être facilité pour toutes et tous, quel que soit l’âge, le sexe, le handicap moteur, sensoriel ou mental. Près de 20 ans après, il reste du travail pour passer du chemin plein de nids de poule et d’obstacles, du terrain à la route plane et rectiligne dessinée par la loi.

La bibliothèque universitaire d’Angers, loin d’être exemplaire en la matière, a cartographié ornières, barrières et frontières qu’il lui faut encore surmonter pour permettre l’égal accès aux services qu’elle prétend rendre à toutes et tous.

Dans les têtes : les ornières du « validisme »

J’utilise ici le néologisme « validisme » pour traduire la notion anglo-saxonne d’ableism. Le Collectif Lutte et Handicaps pour l’Égalité et l’Émancipation (CLHEE)1 en donne la définition suivante : « le validisme se caractérise par la conviction de la part des personnes valides que leur absence de handicap et/ou leur bonne santé leur confère une position plus enviable et même supérieure à celle des personnes handicapées ».

En bibliothèque, cette ornière est souvent dissimulée par un remblai superficiel de matériel « adapté » peu utilisé, de bonnes intentions infantilisantes, de réticences murmurées tout bas sur le bien-fondé de maintenir dans la durée des efforts et des aménagements dont on ne « voit jamais les bénéficiaires potentiels ». Le validisme est partout : dans les petites blagues sur les « bras cassés », dans les réticences au sein des équipes à ouvrir des postes fléchés pour des bénéficiaires de l’obligation d’emploi, dans la difficulté d’inscrire dans les profils de postes les vérifications quotidiennes permettant que les espaces physiques ou numériques mis à disposition des personnes en situation de handicap leur demeurent accessibles. Cette culture validiste est la nôtre, à la BUA comme ailleurs, et comme tout implicite, elle est difficile à faire évoluer.

Donner du sens à des efforts quotidiens et invisibles, se mettre à l’écoute des demandes spécifiques, résister à la tentation de faire des choses « pour » les gens, « sans » eux est sans doute le plus délicat et insaisissable des enjeux d’accessibilité. Les outils habituels d’accompagnement du changement, qu’il s’agisse de la formation continue ou d’actions de communication comme le DuoDay, consistant à ce qu’un·e collègue accueille à ses côtés, le temps d’une journée, une personne « handi », sont de bien petits cailloux pour combler une telle ornière.

Accompagner dans la durée les reconnaissances de qualité de travailleur handicapé (RQTH), utiliser les possibilités de détachement promotionnel, accueillir délibérément des stagiaires en situation de handicap, inciter les collègues volontaires à suivre une formation de premiers secours en santé mentale pour lutter contre la psychophobie, sont quelques-unes des pierres un peu plus grosses que nous tentons d’agencer pour tracer un passage encore bien étroit au milieu de l’ornière du validisme ambiant.

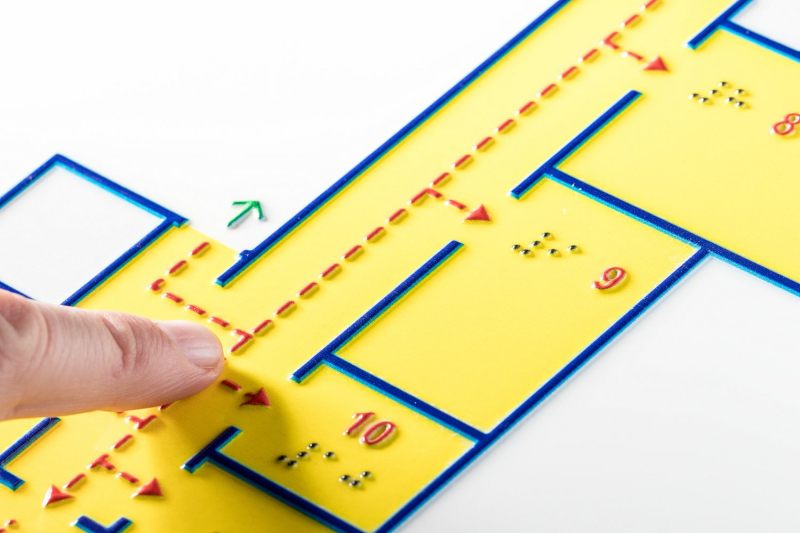

Plan d’immeuble en relief, par Andy Shell - Adobe Stock

Espaces physiques et numériques : les barrières à abaisser

Dès que nous nous sommes mis à les cartographier, nous avons vu des barrières un peu partout : notre porte tournante que les personnes malvoyantes ou en fauteuil ne pouvaient prendre, celle de secours installée pour pallier le problème exigeant un recours aux personnels, l’ascenseur extérieur mal paramétré après 20 heures, bloquant les personnes pour qui les escaliers sont inaccessibles, les chaises qui reviennent jour après jour devant les postes de consultation publics accessibles aux personnes en fauteuil, nos surfaces accessibles colonisées par des affichettes, notre boucle magnétique que personne n’utilise, nos formations en ligne Moodle pleines de captures d’écran non commentées, notre charte graphique imposant des couleurs au contraste insuffisant sur tous nos supports papiers et numériques, la lourde bureaucratie entourant la mise à disposition de ressources accessibles trop peu nombreuses… Initier la démarche, la maintenir dans la durée et prioriser nos efforts n’est pas simple. Sur ce chemin-là, les référentiels d’accessibilité des bâtiments et des outils numériques sont autant de cartes précieuses qui nous permettent de ne pas oublier qu’à chaque type de handicap correspondent des besoins propres. Matthias Quinton, développeur à la Direction du développement du numérique, a bénéficié de 5 jours de formation aux référentiels RGAA et WGAC avant la refonte du site de la BUA. Il a posé la conformité de son codage HTML aux standards d’accessibilité WGAC comme un prérequis. Pour nous guider, nous avons fixé des priorités :

- Naviguer au clavier en veillant à ce que les services les plus utilisés soient accessibles en premier.

- Structurer les pages avec des niveaux de titre explicites.

- Afficher les résultats des recherches catalogue de manière à permettre le passage rapide d’une référence à l’autre.

- Laisser la possibilité à chacun·e d’afficher les pages à la taille et dans le mode de couleur de son choix.

- Demander à la direction de la communication d’ajouter dans la palette de la charte graphique une couleur bien contrastée.

Tant au moment du développement que lors des évolutions, Matthias teste les pages avec plusieurs outils d’accessibilité (AXE Development tool, Wave et Contrast Checker) et corrige au fil de l’eau les points critiques. L’ensemble des bibliothécaires qui rédigent les contenus ont été formé·e·s à quelques bonnes pratiques de rédaction : phrases brèves, listes lorsque cela est possible, doublure de tout tableau ou image d’un équivalent textuel.

De l’avis général, le numérique permet, qu’il s’agisse de déficience visuelle, de dyslexie ou de fatigabilité, d’abaisser une partie des barrières du monde analogique, à condition de faciliter l’usage par chacun·e de son propre matériel, paramétré selon ses besoins particuliers et la possibilité de s’installer à l’endroit qui lui convient le mieux. Nous avons donc choisi de donner accès à de grands écrans connectables plutôt qu’à un PC avec une sélection de logiciels, de développer des formations à distance en asynchrone plutôt que des séances sur site dans une salle informatique à configuration figée, etc.

Au quotidien, nous nous assurons que les circulations restent libres et conformes aux normes d’accessibilité du bâtiment, que l’accueil ne soit pas un monolithe inaccessible bardé de plexiglass, que les sanitaires accessibles aient toujours des consommables et de la lumière. Nous essayons de donner, sur le site Web, sur Google et aux chargées de mission handicap de l’université, des détails pratiques précis sur ce qui est accessible ou non. Nous espérons que, sans être spectaculaires, toutes ces petites attentions permettent à chaque personne de se sentir bienvenue à la bibliothèque, sans avoir à demander à y être accueillie dignement.

Au-delà des frontières de la bibliothèque

Nous avons déjà du mal à baliser les chemins de notre jardin. Or, notre site Web est avant tout un portillon vers des pays gérés par d’autres, qu’il s’agisse des ressources électroniques, des interfaces de SIGB ou d’autres bibliothèques, des outils de réservation comme Affluences…

Quelle pression mettre sur nos fournisseurs et quel niveau d’accessibilité exiger lors des négociations Couperin ? Comment évaluer, récompenser et accompagner les prestataires qui font ces efforts ? Comment auditer ce qui se passe lorsque nos usagers essaient de profiter de ces prestations et rencontrent des problèmes ? Ces questions dépassent le seul cadre de la BU d’Angers et nous appelons de nos vœux une mobilisation consortiale sur cette question qui sera seule en mesure de faire bouger les lignes.

Au-delà des frontières de la BU, on trouve aussi les questions de transports en commun, la continuité des cheminements d’accès, les dispositifs d’enseignement et d’évaluation prévus pour les neurotypiques, et bien d’autres barrières, handicapantes pour beaucoup, qu’il n’est pas en notre pouvoir de lever directement.

La position de « marginale sécante » de la bibliothèque peut nous permettre d’influencer de loin ce qui se passe hors de nos frontières. Nadine Kiker, responsable des interactions avec les publics à la BUA, a ainsi été associée à la rédaction du schéma directeur du handicap 2021-2024, et nous sommes des animatrices actives des forums du handicap organisés par l’université. Rechercher une meilleure accessibilité, en tenant compte de l’arc en ciel des besoins spécifiques de chacun, n’est-il pas une des multiples façons d’écouter de manière ouverte et sans préjugé *toutes* les demandes et d’identifier les besoins, à la base de notre philosophie de service ?