Faut-il former à la recherche documentaire ? La question ne semble plus devoir être posée, même si la formule paraît aujourd’hui un peu réductrice, l’objectif visé étant le plus souvent aujourd’hui la recherche d’information, voire la culture de l’information – comprenant sa recherche, mais aussi son utilisation, sa production, ses enjeux… Dans le contexte de la « société de l’information » proclamée par les médias, il deviendrait tout simplement « politiquement incorrect » de ne pas penser la formation à la maîtrise de l’information pour tous les élèves et étudiants.

Quels contenus acquérir ?

Si cette question de la nécessité de former les élèves semble résolue, les questions du « pour quoi faire », du « quoi apprendre » et du « comment le faire » se présentent de manière beaucoup plus confuse. Ce sont la plupart du temps les professionnels (personnels de bibliothèque, professeur chargé de la documentation puis professeur documentaliste) qui ont établi, à partir de leurs propres savoirs acquis, les savoirs ou compétences à développer chez les élèves et étudiants : des initiatives individuelles et locales, répondant à une demande formulée ou non, ont vu le jour ; le monde associatif, en France comme ailleurs, a été dans ce domaine très productif1 ; des groupes de travail ont aussi permis que se développent des « programmes » ou « modules » pour les élèves et étudiants2. Ce travail a rencontré la réflexion des professionnels de l’information-documentation et des sciences de l’éducation. La question qui se pose en effet, quel que soit le niveau de l’élève, est : s’agit-il pour lui d’acquérir quelques procédures associées à quelques outils mis à sa disposition ou s’agit-il de le rendre capable d’effectuer en autonomie et en connaissance de cause une recherche documentaire, d’exploiter les résultats de sa recherche, de formuler à son tour une nouvelle information, et ce quel que soit le lieu physique où il se trouve ? C’est évidemment la deuxième partie de l’alternative qui paraît la plus prometteuse pour le devenir scolaire, universitaire et professionnel de l’apprenant. Dès lors, il ne s’agit pas de conduire des apprentissages purement instrumentaux mais de faire acquérir des compétences et des savoirs. La question du « pour quoi faire » influence le « comment le faire » et le « quoi apprendre ».

L’existant

De la maternelle au niveau L de l’université, l’objectif principal est de former des individus capables de rechercher mais aussi d’utiliser et de produire de l’information. Il existe forcément un temps de découverte, de familiarisation. Pour autant, la simple fréquentation de la bibliothèque, scolaire ou non, ne se substitue pas à la mise en place d’apprentissages garantissant son utilisation raisonnée lors d’une recherche d’information. Elle est toutefois nécessaire en tant que telle avant (ou parallèlement à) une mise en évidence de sa structuration – classement, classification, outils de recherche, document écrit imprimé ou électronique… Cette phase de formation s’accompagne d’une réflexion critique plus ou moins développée sur les outils, ressources, contenus : examiner les caractéristiques d’une source permet d’en évaluer par exemple la fiabilité et la pertinence. Des démarches de recherche sont très souvent proposées ou construites avec les élèves. Enfin, dès les premiers apprentissages, il est recherché que l’élève prenne conscience du droit lié à l’information, même sous une forme très simple. Ce temps de formation générale, prioritaire aux niveaux élémentaire et secondaire, semble devoir se poursuivre lors des premières années à l’université : réorientations fréquentes des étudiants, apprentissages antérieurs incertains conduisent à ne pas trop spécialiser la formation dans une discipline particulière. La découverte d’outils nouveaux (nouveaux catalogues, sources spécialisées) doit permettre de prendre encore davantage de recul par rapport à leurs usages et fonctions. À partir du master, les étudiants exploitent une information beaucoup plus spécialisée, et doivent connaître les sources dans leur domaine de compétence, mettre en place des stratégies de veille documentaire personnalisée, connaître les conditions possibles d’une diffusion de leurs travaux. Les objectifs antérieurs ne sont pas abandonnés mais sont filtrés au regard d’un domaine spécifique et les compétences acquises antérieurement peuvent être transférées.

Des freins

Sur ces objectifs de formation, les praticiens peuvent s’accorder. La mise en œuvre s’avère plus délicate. La première difficulté est de gérer l’absence ou tout au moins la faiblesse en nombre des personnels affectés à cette tâche en regard du nombre de personnes à former. Au niveau élémentaire, il n’existe tout simplement pas de personnel spécialisé. Dans le secondaire, un seul enseignant documentaliste peut se trouver à la fois en charge de la gestion du centre de ressources et de la formation de 800 à 1 000 élèves. Dans le supérieur, le nombre de PRCE reste trop faible pour former plusieurs milliers d’étudiants par université et les personnels de bibliothèques sont bien souvent accaparés par de multiples autres tâches. Ce frein au niveau des moyens est loin d’être négligeable, même si des solutions locales peuvent être trouvées – vacataires, CAE, ATER. Une autre difficulté réside dans la jeunesse de ces enseignements. C’est dans le courant des années 80 que sont valorisées les bibliothèques et centres de ressources au sein du milieu scolaire3. De même, le domaine de référence, qui pourrait donner des appuis solides quant aux contenus à enseigner, l’information-documentation, peine à exister dans le cadre universitaire : non représenté dans bien des universités, il est rattaché à l’information-communication – ce qui n’est pas sans poser des problèmes. Cette jeunesse permet toutes les expérimentations mais explique aussi le petit nombre d’évaluations de l’efficacité des apprentissages mis en œuvre. D’autant que ces apprentissages ne sont pas toujours intégrés dans les cursus scolaires et universitaires : menés au sein de projets interdisciplinaires ou « non obligatoires », ils ne sont pas eux-mêmes évalués à l’égal des autres apprentissages. Enfin, la mise en œuvre pâtit de la faiblesse des textes officiels.

De la maternelle à l’université, des espaces sont ouverts mais ne permettent pas une réelle inscription dans les cursus suivis par les élèves et étudiants. Il n’est que de lire les programmes scolaires, le décret du socle commun ou les textes de la réforme LMD pour s’en convaincre. La mise en place des B2i et C2i4, chacun décliné en plusieurs niveaux, symbolise aussi une volonté institutionnelle de former tous les élèves à la maîtrise de l’information, mais ces dispositifs sont loin de répondre à toutes les attentes. On observe donc une extrême variabilité des apprentissages mis en œuvre. Le cadre de travail va de simples « présentations guidées » à de véritables modules de formations organisés en plusieurs séances et totalisant jusqu’à plusieurs dizaines d’heures de formation sujettes à validation. Et celui qui veut assurer des formations en information-documentation se voit contraint de dépenser une énergie énorme pour convaincre ses interlocuteurs (professeurs par exemple) de la validité de ses propositions, pour essayer de trouver les interstices dans lesquels il peut se glisser tout en voyant bien souvent son travail remis en cause chaque année.

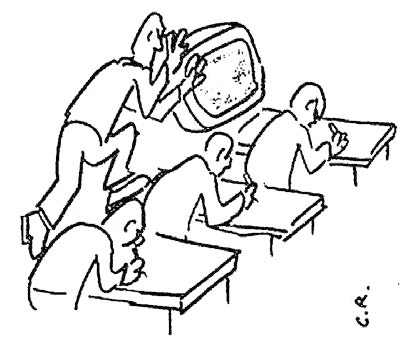

La formation en BU : le mythe de Sisyphe ?

Dessin de Claude Razanajao

Des atouts

Il existe tout de même quelques points sur lesquels s’appuyer. Tout d’abord les rares évaluations des actions de formation tendent toutes à mettre en avant leur efficacité à l’aune de la réussite universitaire. De plus, la pression sociale n’ira pas en s’estompant : les étudiants compétents en matière de recherche documentaire ont de multiples occasions de réinvestir leurs savoirs et compétences dans leur vie professionnelle. Enfin la réflexion sur ces apprentissages est maintenant bien engagée : des outils existent sur lesquels s’appuyer5, d’autres sont très certainement à venir6. La construction collective d’outils de référence (réunissant professionnels de l’information, de l’enseignement et universitaires) est une voie très prometteuse pour que la formation à la maîtrise de l’information se systématise, acquière une cohérence depuis la maternelle jusqu’à l’université permettant une mise en œuvre sous la forme d’un curriculum en information documentation7.