Catalogue numérisé : interface web

Photo : cf. www.bnu.fr

Un des fonds anciens français les plus originaux est répertorié dans le catalogue 1871‑1918. Ce fonds reflète l’histoire tumultueuse de l’Alsace, de ses langues et de son patrimoine. Paradoxalement, c’est en effet la destruction, lors d’un bombardement, de collections prestigieuses de la bibliothèque municipale et du séminaire protestant de Strasbourg, le 24 août 1870, qui est à l’origine de la constitution du fonds actuel grâce à un appel à dons amplement relayé en Allemagne. Les dons les plus importants furent faits entre 1871 et 1880‑1890. Par ce biais entrèrent un grand nombre d’ouvrages issus de collections privées (dont celles de Fichte et de l’Empereur Guillaume Ier), de bibliothèques (dont celles de Königsberg, Göttingen, Munich, Dresde, Heilbronn et Schweinfurt) et de libraires (Cotta à Tübingen et Brockhaus à Leipzig). Il s’agissait en grande partie de livres considérés par les donateurs comme des doublons mais qui, après les destructions subies par les bibliothèques allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale, ne sont parfois plus conservés qu’à Strasbourg. La littérature baroque allemande y est particulièrement représentée. Ces dons furent complétés par une politique d’acquisitions ambitieuse : entre 1871 et 1918, quinze bibliothèques et collections spécialisées ont été achetées. Aujourd’hui, les fonds de sciences et de médecine, présents dans le catalogue 1871‑1918, sont conservés au service commun de la documentation de l’Université Louis-Pasteur (ULP) – Université Strasbourg-I. Pour le traitement de ces documents, une collaboration a été mise en place entre l’ULP et la BNU – Bibliothèque nationale et universitaire.

Deux catalogues coexistent : un catalogue auteurs et anonymes et un catalogue systématique. Le catalogue auteurs et anonymes se compose de fiches. Après la Première Guerre mondiale, les bibliothécaires français ont introduit un autre mode de classement dans les magasins : non plus par domaine thématique mais par ordre d’entrée et format et ce catalogue a été arrêté. Les fiches ont été numérotées et collées dans de grands registres noirs. Ces registres sont numérotés par folios et chaque page comporte quatre fiches collées. Le catalogue systématique, en revanche, se présente toujours sous sa forme originelle : des fiches non collées classées par thématiques à l’intérieur de boîtes. La première décision consistait à choisir le catalogue à convertir.

Réflexion préalable, analyse des fichiers et préparation de la conversion rétrospective

Analyses et sondages

La longue phase d’analyses et d’élaboration du cahier des charges a été menée par le personnel de la BNU avec l’aide de Philippe Lévy du cabinet Six & Dix.

Des analyses des deux catalogues ont permis de définir la quantité de livres antérieurs à 1800, de notices en caractères latins, en caractères Sütterlin1, de fiches sans cote, de fiches de livres en collection ou en suite, d’ouvrages manquants et de fiches de renvois. Il s’agissait, dans cette première phase d’analyse, de disposer de repères chiffrés pour connaître plus finement les catalogues et d’identifier les difficultés à résoudre pendant la conversion rétrospective.

Choix du catalogue

Les analyses des deux catalogues ont abouti à un résultat paradoxal : le catalogue systématique présente des informations bibliographiques plus riches que le catalogue auteurs et anonymes. En revanche, la comparaison entre le tableau des cotes existantes pour chaque section thématique et les fiches réellement présentes a révélé d’importantes lacunes : des tranches de cotes entières avaient manifestement disparu de ce catalogue ! Le choix s’est donc porté sur le catalogue alphabétique auteurs, moins riche mais plus fiable. Pour réaliser l’analyse des taux de recouvrement des fonds de la BNU dans divers catalogues collectifs français et étrangers, on a procédé par sondages en différenciant livres antérieurs à 1800 et livres modernes, fonds issus de bibliothèques spécialisées et fiches rédigées en écriture Sütterlin.

Ces sondages ont mis en valeur un faible taux de recouvrement dans le Sudoc (20 % de notices trouvées dans le fonds moderne et 10 % dans le fonds ancien) qui s’explique aisément par la provenance et l’originalité de ces fonds. Il était donc naturel d’effectuer des sondages supplémentaires dans les catalogues des bibliothèques internationales. Ces sondages ont été effectués dans le Sudoc par Z39.50.

Les fonds des bibliothèques allemandes et germanophones2 ont été interrogés par l’intermédiaire du KVK3. Les résultats ont nettement indiqué le plus fort taux de recoupement des fonds de la BNU dans le Gemeinsamer Bibliothekskatalog (GBV).

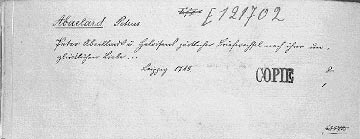

Catalogue auteurs : fiche en Sütterlin 1

Photo : cf. www.bnu.fr

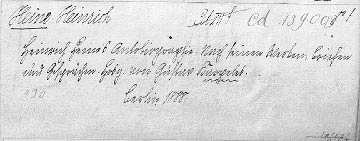

Catalogue auteurs : fiche en Sütterlin 2

Photo : cf. www.bnu.fr

Réalisation du catalogue numérisé

L’expérience de la bibliothèque du land et de l’université de Stuttgart qui dispose déjà d’un catalogue numérisé a été très précieuse dans l’élaboration de ce projet. L’entreprise BBI (Beratung für Betriebswitschaft und Informatik) qui avait déjà réalisé des catalogues similaires a été retenue. La numérisation a duré trois mois. Une opératrice a travaillé dans les locaux de la BNU. Ainsi, les registres sont-ils toujours restés à disposition des lecteurs. Cette situation était une garantie de sécurité mais aussi de qualité du travail ; en effet, au début de l’opération, de nombreuses mises au point ont été nécessaires afin de régler différents problèmes : numérotation incorrecte des registres, pages mal insérées, fiches collées, pages volantes rajoutées…

La procédure adoptée est la suivante : chaque double page était scannée puis l’image était divisée automatiquement en 8 fiches. Chacun des 736 registres du catalogue compte environ 170 doubles pages soit un total de plus de 125 000 doubles pages à scanner. L’indexation et le développement de l’application web ont eu lieu dans les locaux de l’entreprise BBI. Le catalogue sera prochainement mis en ligne sur le nouveau site web à l’adresse suivante http://www.bnu.fr.

Une fiche sur 40 est indexée et l’utilisateur doit ensuite utiliser la barre de défilement pour trouver l’auteur recherché. On peut zoomer deux fois pour lire la notice. En fonction de leur date d’édition, les documents peuvent être soit empruntés soit consultés dans les salles de lecture. Sur la page d’introduction, il est également possible de s’identifier et d’accéder à l’interface interne réservée au suivi de la conversion rétrospective.

Vers la conversion rétrospective

Élaboration du cahier des charges pour la conversion en Unimarc

Le cahier des charges de la conversion rétrospective du catalogue 1871‑1918 reprend les caractéristiques techniques de l’appel d’offres national de conversion rétrospective rédigé par la SDBD et l’ABES. La conversion s’effectuera donc directement dans le Sudoc. L’équipe de la BNU, de son côté, s’est attachée à décrire le plus fidèlement possible les nombreuses spécificités de ce catalogue ancien, à distinguer les différents types de notices et à indiquer les traitements correspondants. La conversion de ce catalogue nécessite de multiples compétences : linguistiques pour un catalogue dont la langue est l’allemand mais aussi des capacités de lecture de l’écriture Sütterlin, des compétences techniques et une grande maîtrise du format unimarc. Les difficultés sont à la hauteur de l’enjeu !

Partenariat franco-allemand

Le catalogue 1871‑1918 rassemble environ un million de fiches et peu de documents sont aujourd’hui répertoriés dans le Sudoc. L’apport de ce catalogue sera donc considérable mais il eut été extrêmement dommage de se contenter de faire des créations de notices. Des contacts ont donc été pris avec le responsable du catalogue collectif du GBV, afin de pouvoir dériver les notices correspondants aux fonds strasbourgeois. Aujourd’hui, une convention lie le GBV et la BNU qui s’engage, en contrepartie de l’aide apportée, à livrer au GBV à la fin de l’opération les notices créées au cours de la conversion. Ce catalogue atypique a donc su mobiliser les partenaires à tous les niveaux : au niveau local avec le SCD de l’ULP, au niveau national puisque la conversion s’effectuera directement dans le catalogue collectif Sudoc et au niveau européen grâce à l’aide apportée par le GBV. Ainsi, de la destruction à la reconstitution, ce catalogue témoigne d’une histoire mouvementée mais également de la forte volonté actuelle de coopérer au niveau européen.