Conservant depuis sa création des archives de chercheurs, La contemporaine encourage et accompagne les dépôts, en particulier d’archives orales, pour lesquelles elle dispose d’une véritable expertise.

Cet article a été écrit avec la collaboration de Céline Lèbre et René Pigier (La contemporaine)

La proximité de La contemporaine – bibliothèque, centre d’archives et musée des mondes contemporains – avec le monde de la recherche est ancienne. Les 4,5 millions de documents – livres, presse, revues, éphémères (archives privées papier, numériques, sonores ou audiovisuelles), photographies, affiches et objets – qu’elle conserve intéressent particulièrement les chercheurs travaillant sur les exils et migrations, les engagements citoyens et les droits de l’homme, les guerres et conflits, les (post)-colonialismes et les relations internationales aux XXe et XXIe siècles. La dimension pluridisciplinaire des collections et l’association de documentation et de sources expliquent aussi cette relation étroite. Celle-ci est nourrie en retour par les chercheurs puisque plusieurs y ont déposé leurs fonds personnels. Historiquement, La contemporaine collecte et traite ce type d’archives comme des archives privées. Depuis la seconde moitié des années 2010, l’établissement s’efforce par ailleurs de répondre aux nouveaux besoins de la recherche par projets. En effet, archivistes et bibliothécaires accompagnent désormais les chercheurs lorsqu’ils produisent et/ou collectent des sources et documents au cours de leur travail.

Archives personnelles de chercheurs

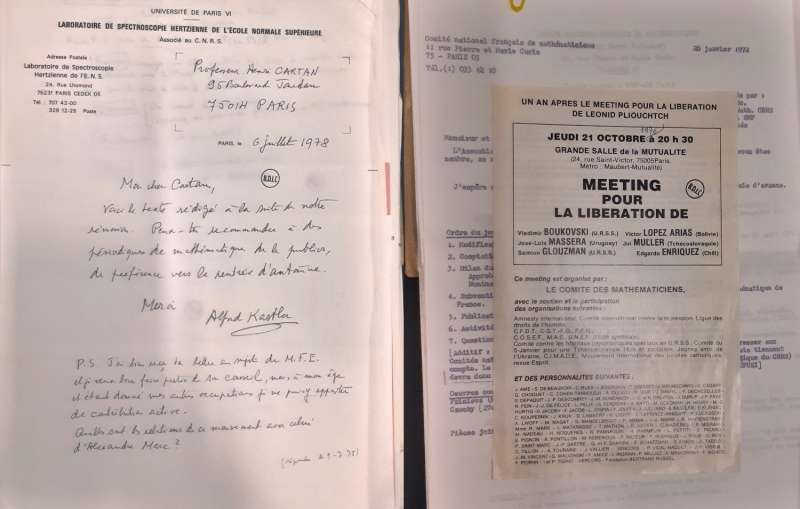

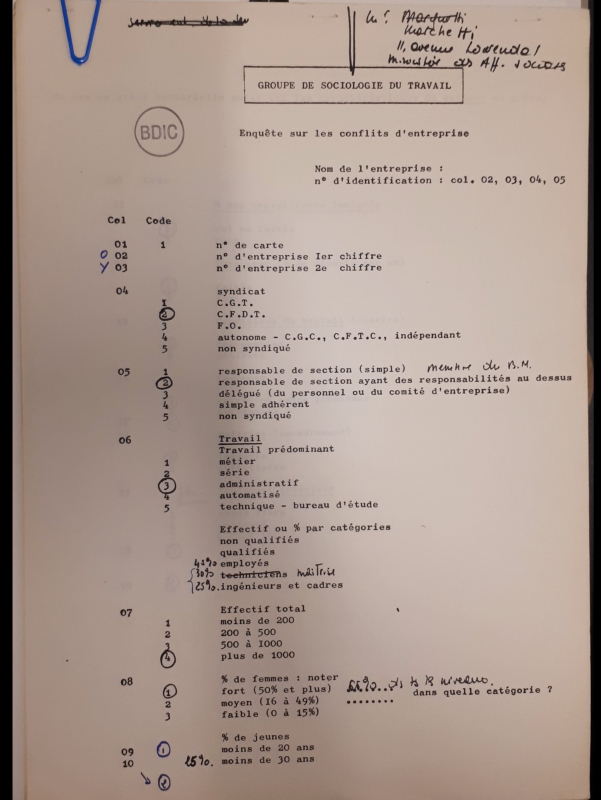

Dès l’origine de l’établissement, des chercheurs ont déposé leurs archives personnelles à La contemporaine. La plupart d’entre eux ont eu, à côté de leur activité académique, des engagements associatifs et militants. L’établissement conserve ainsi plusieurs fonds de scientifiques engagés pour la défense de leurs homologues opprimés en URSS et en Europe de l’Est (Charles Rhéaume, Henri Cartan, Tatiana Mathon). On y trouve une riche documentation sur ces engagements - rapports, numéros isolés de périodiques, documents internes d’associations, correspondance – qui peuvent côtoyer leurs travaux académiques. Dans les archives des sociologues Michelle et Claude Durand se trouvent ainsi des enquêtes sociologiques sur les milieux ouvriers des années 1950 aux années 1980. Dans celles de l’historien René Galissot sont conservés travaux préparatoires, notes et documents de travail, répertoires de sources ou encore coupures de presse et littérature grise : un vaste corpus d’étude rassemblé pour ses travaux sur l’histoire du Maghreb colonial et postcolonial.

Si ces fonds sont conservés à La contemporaine, c’est qu’ils entrent dans les axes de la politique documentaire de l’établissement et complètent utilement les collections de la bibliothèque. Ces axes se sont également consolidés du fait que la bibliothèque étant identifiée sur tel ou tel champ de spécialité, le dépôt d’un chercheur entraîne fréquemment d’autres dépôts de son réseau de relations. La bibliothèque leur offre la possibilité de sauvegarder une documentation et des archives ne relevant pas des missions des centres d’archives publiques ou des bibliothèques universitaires. Ainsi, de manière empirique et informelle, des archives de la recherche, mêlant différentes facettes du producteur, chercheur et militant, y sont collectées de longue date et contribuent à donner corps au « laboratoire d’histoire » qu’est La contemporaine.

Lettre d’A. Kastler à H. Cartan, tract du Comité des mathématiciens Fonds Henri Cartan, Coll. La contemporaine, F delta res 0936/1. Carnet de recherche de La contemporaine, guide des archives orales : https://lcbam.hypotheses.org/category/guide-sur-les-archives-orales

Source : La contemporaine

Documents d’étude d’une enquête sociologique sur les grèves de 1971 : questionnaire réalisé avec des ouvriers, coupures de presse, notes de travail, Fonds Claude et Michelle Durand, Coll. La contemporaine, F delta1961/46.

Source : La contemporaine

Archives issues de projets de recherche

Depuis quelques années, archivistes et bibliothécaires travaillent de concert pour accompagner les chercheurs dans la production et/ou la collecte documentaire de projets collectifs. Au cours de ces projets, des archives orales, photographies, carnets de terrain peuvent être produits ; des publications éphémères, non commerciales, des documents d’archives, papier ou numériques, peuvent être collectés. La bibliothèque s’efforce de sensibiliser les chercheurs à la valeur patrimoniale de ces documents créés ou recueillis et de les encourager à les déposer, en particulier les archives orales, pour lesquelles La contemporaine dispose d’une véritable expertise1. Pour prendre un exemple actuel, l’établissement suit un projet de collecte d’une centaine d’entretiens menés avec des citoyens russes exilés ou restés en Russie afin de rendre compte de la diversité des opinions sur la guerre, dans un contexte autoritaire ou de propagande (projet RUS-OP mené par Anna Zaytseva et Sarah Gruszka). Il s’agit de les accompagner dans les aspects techniques, éthiques et juridiques de la collecte mais aussi de les aider dans le tri, le classement, la mise en contexte et les modalités d’accès souhaitées. Plus les archivistes interviennent tôt dans le processus, plus la collaboration est efficace.

L’une des missions de la bibliothèque est aussi la sauvegarde de la documentation et des archives de travail de chercheurs qui peuvent, de par le contexte politique de certains pays, se trouver menacées. C’est le cas avec celles de chercheurs travaillant sur le conflit en Ukraine et collaborant avec La contemporaine. Les sources et ressources qu’ils collectent sur le web, permettant de mieux saisir toutes les dimensions du conflit, ont souvent une vie éphémère, en particulier avec la censure qui s’exerce actuellement en Russie. Il s’agit de les sauver de l’oubli. Malgré les difficultés techniques encore nombreuses dans l’archivage et la mise à disposition de ces sources plurielles, la collaboration de chercheurs et d’archivistes de La contemporaine est tout-à-fait primordiale : c’est ensemble qu’ils décident des sauvegardes à prioriser.

Traitement et mise à disposition

Les sources et documents collectés ou produits par les chercheurs étant de plus en plus sur supports nativement numériques (sans parler du web), dans la seconde moitié des années 2010, en partenariat avec le TGIR Huma-Num2, le département des archives a mis au point une chaîne de traitement spécifique, incluant un stockage sécurisé. Un certain nombre de préconisations de nommage (qui doit être explicite), de classement et de format des documents (formats ouverts et garantissant une bonne qualité des données) sont fournies aux chercheurs. Les auteurs d’un projet connaissant mieux que quiconque leur fonds, sont invités à documenter son contexte de création afin de faciliter le travail de l’archiviste.

La politique de signalement et de communication de ces archives de la recherche est régie par les mêmes règles que celles s’appliquant aux autres archives de l’établissement. Elles sont signalées dans Calames. Ces archives étant privées, les donateurs sont libres de fixer les modalités de communication souhaitées avec La contemporaine. Dans tous les cas et quel que soit le support, papier ou numérique, elles sont consultables uniquement au sein de l’institution.

Les archives de la recherche présentes à La contemporaine sont donc des archives personnelles ou des matériaux documentaires produits ou collectés dans le cadre d’un travail collectif. Il ne s’agit pas de résultats intermédiaires de publications ni de données conservées à des fins de reproductibilité ou de validation de la recherche. Avec les enjeux liés à l’accompagnement des projets mais aussi à la sauvegarde et la communication de sources et documents collectés ou produits par des chercheurs, en particulier sur le web, la réflexion sur leur typologie, leur traitement et leur mise à disposition doit être approfondie. Cette réflexion pourra tirer grand profit d’une collaboration entre établissements du réseau CollEx-Persée, confrontés à cette même problématique.