La collecte des fonds de 8 des 13 établissements membres du Campus Condorcet a permis d’accueillir, à la faveur de la dynamique de mutualisation, des documents et des données issues de la recherche d’une grande richesse et d’une grande diversité.

Fruit d’une vaste cartographie des fonds conduite par les établissements membres du Campus Condorcet (EHESS, EPHE, INED, CNRS, FMSH, Paris 1, Paris 3, Paris 13), la collecte inaugurale a concerné les domaines scientifiques des sciences humaines et sociales sur tous leurs champs disciplinaires. Ce geste de rassemblement a permis d’accueillir, à la faveur de la dynamique de mutualisation, des documents et des données issues de la recherche : pour une moitié des archives de chercheurs, pour un tiers des archives de laboratoires, mais également des archives des équipes et programmes de recherche, des ensembles documentaires ou encore des archives collectées auprès d’acteurs extérieurs au monde académique à des fins de documentation scientifique. Depuis 2020, l’Humathèque accueille en dépôt 4,5 kml sur support papier pour 666 ensembles documentaires identifiés par une cote univoque couvrant une période chronologique s’étendant de la fin du XIXe au début du XXIe siècle.

Trois années après le début des premiers déménagements, le récolement systématique des collections et fonds d’archives en dépôt à l’Humathèque offre un premier panorama du développement des sciences humaines sociales sur un long XXe siècle tout autant qu’une image des pratiques savantes et non savantes des archives initiant les premiers questionnements de traitement et de valorisation.

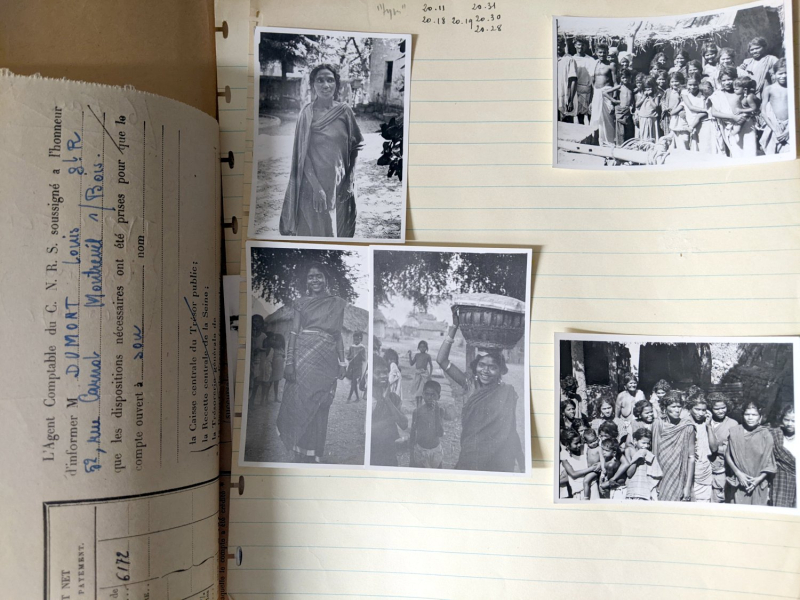

Fichier bibliographique de travail, s.d. Fonds Louis Dumont. Humathèque Condorcet EHESS 110 EHE

Source : Humathèque Condorcet

Les frontières des archives scientifiques à l’Humathèque

En considérant les sciences sociales comme une « institution », le projet Condorcet a réussi à rassembler le fruit des activités scientifiques institutionnalisées dans les établissements de recherche spécialisés ou les universités pluridisciplinaires de sciences humaines et sociales parisiennes.

Ayant hérité d’un périmètre extensif de l’archive scientifique, les ensembles documentaires collectés recouvrent les activités, scientifiques et gestionnaires, des laboratoires, les archives des travaux, personnels et collectifs, des chercheurs, les matériaux de la recherche, les données, les projets de recherche et leurs précipités physiques ou numériques, les collections d’archives collectées dans un but de recherche ou de documentation historique. Mais cette « institution » n’existerait pas sans ses lieux d’échanges critiques. Ainsi l’archive scientifique n’est pas, dans le cadre du projet Condorcet, seulement celle du monde du laboratoire ou du chercheur, mais aussi de ses centres de documentation et de leurs collections, de ses revues ; ou pour reprendre les mots de Christian Blanckaert de « toutes structures pérennes de production d’une tradition de recherche et de sa transmission ».

Ces différents lieux de production s’accompagnent d’une grande hétérogénéité documentaire : dossier de gestion administrative du laboratoire, dossier de préparation de séminaire, cours, enquêtes, manuscrits, archives ordinaires du travail de recherche ou encore ensembles documentaires standardisés sous forme de collections, iconothèques, bibliothèque de travail, correspondance, artefacts, etc. Ils couvrent un large spectre matériel imprimé tout en ne se restreignant pas à l’écrit : objets et instruments, produits mécanographiques puis numériques et qui peuvent prendre la forme de carnets de notes ou de terrains, d’agendas, d’enquêtes mais aussi de croquis, de photographies ou d’entretiens écrits ou audio, d’observations ou d’enregistrements d’images fixes ou animées, de « prélèvements de matières », d’entretiens, de fiches cartonnées, de catalogues de bibliothèques ou d’inventaires d’archives, de pièces archéologiques, de moulages, etc.

De la logique d’usage du chercheur : fragmentation, auto-archivage, usages documentaires

À ce foisonnement documentaire s’ajoute un feuilletage matériel, temporel et spatial des archives dont les dossiers de collecte ou l’histoire des fonds ne rendent que partiellement compte. Les jeux de représentation et d’usage dessinent l’éclatement de la production documentaire d’une vie de recherche. Si le rapprochement des fonds collectés par les établissements fondateurs en un lieu unique tend à rompre cette vision, ces ensembles documentaires sont des objets singuliers où la multiplicité des modes opératoires de l’inscription du travail de la recherche s’adjoint les différents espaces de leur consignation (domestique, laboratoire, institutionnels). Les logiques d’usage ou d’utilité très répandu du « legs » dessinent des archives scientifiques souvent collectives conservées au sein des laboratoires, des archives ordinaires de la recherche ayant phagocyté l’espace domestique et de bibliothèques patiemment constituées et rendues, en quelque sorte, aux espaces de consultation collectifs.

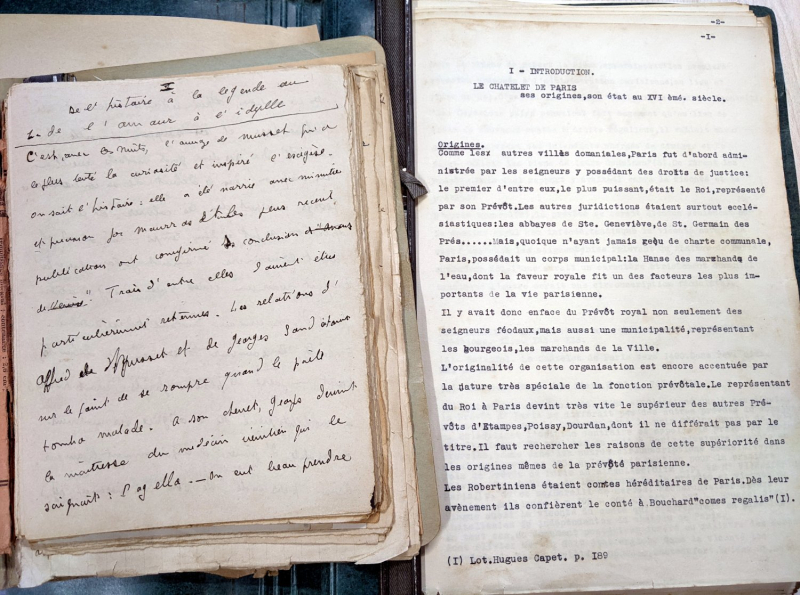

Cette multiplicité du lieu s’accompagne de gestes professionnels d’ordonnancement, de classement, d’accumulation ou d’appropriation qui sont autant de modes de représentation de soi. L’attention extrême des chercheurs au classement et à son contrôle aboutit parfois à des pratiques d’auto-archivage. Souhaitant faire conserver leur propre pratique d’écriture, qui se décline en une correspondance très importante, des textes en multiples versions et la glose des versions antérieures et postérieures à la publication, le chercheur choisit souvent de conserver toutes les étapes d’élaboration d’un texte, l’ensemble de ses versions, ses annotations de lecture et les échanges par correspondance. À l’opposé, certains usages documentaires savants, comme la collection minutieuse, sont un trait professionnel décrivant assez bien l’appétence pour l’accumulation de matériaux subjectivement ordonnés. Ces logiques d’usage des chercheurs s’accompagnent d’un jeu d’appropriation des archives du maître par le disciple ou de sur-documentation par l’adjonction d’archives de collaborateurs qui produisent au fil du temps des objets complexes, ou encore des logiques auctoriale et médiatique de documentation du fonds d’archives par les épouses ou la famille. Autant de gestes qui accompagnent la mise en place d’un environnement de travail, la compulsion curieuse, les débats, la mise en exergue des relations professionnelles et amicales, des pratiques de lectures ou l’invisibilisation de dossiers considérés comme achevés, ou au contraire le rangement de matériaux « pour servir plus tard » le chercheur comme sujet médiatique.

Fonds Philippe Ariès, Humathèque Condorcet. Cote EHESS 106 EHE

Source : Humathèque Condorcet

Archiver des objets archivistiques complexes et penser les écosystèmes de recherche

Conservées par logique de service ou intérêt personnel, les grands établissements d’enseignement de recherche ont hérité de collections et en ont disséminé d’autres, s’emparant au sein des laboratoires des logiques de collecte d’archives les pensant avec et contre l’institution patrimoniale. Si cette période marquée par des recommandations sans suivi ou non consenties s’éloigne, la dispersion d’un fonds entre plusieurs institutions reste monnaie courante. L’autonomie des universités, la transformation des modes de financement de la recherche, la question de la propriété intellectuelle poussant parfois à l’extrême une telle logique.

Ce premier récolement révèle combien les biais d’usage sont profondément ancrés. Les fonds organiques sont peu nombreux et chaque ensemble documentaire dépend d’une logique propre. La collecte future comme les choix de développement autonome des collections devront tenir compte des articulations entre les fonds pour poursuivre leur accroissement et conserver un lien étroit entre les archives et la documentation structurée en permettant la collecte de fonds d’archives de chercheurs avec leur bibliothèque de travail, leurs collections personnelles, d’objets archivistiques construits, mais également de retracer les liens entre les fonds éclatés par l’usage du legs, et entre les « objets » issus du travail de recherche, les accumulations documentaires, les collections de recherche, les revues ; en somme de penser les écosystèmes de recherche plutôt que les logiques auctoriales pour poursuivre la contextualisation de la complexité de la recherche.