La Direction des bibliothèques et de la documentation du Muséum national d’histoire naturelle conserve toute la production d’archives de l’institution et met ainsi à la disposition du public un important patrimoine sur les sciences naturelles et leur histoire.

Des registres d’assemblées de professeurs aux inventaires de collections naturalistes, des carnets de collecte aux photographies numériques prises sur le terrain en passant par les dossiers du personnel ou la correspondance entre chercheurs, les archives conservées par la Direction des bibliothèques et de la documentation (DBD) du Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) témoignent de l’histoire et du fonctionnement de l’institution et permettent de rendre compte tant des évolutions des disciplines dans le domaine des sciences naturelles que des mutations que connaît l’organisation institutionnelle de la recherche. De la structure (laboratoires, unités de collection, etc.) aux agents eux-mêmes, la DBD conserve toute la production d’archives de l’institution. La collecte de ces archives, qui s’est progressivement institutionnalisée, permet la mise à disposition du public d’un important patrimoine sur les sciences naturelles et leur histoire.

Du cabinet du roi à la direction des bibliothèques : l’institutionnalisation de la collecte des archives

Jusqu’à la période révolutionnaire et la création du MNHN, les papiers des savants sont transmis au Cabinet du Roi où sont également conservés les documents des intendants ou d’autres documents administratifs. Au XIXe siècle, le rayonnement grandissant du Muséum assoit la place de la Bibliothèque comme lieu de destination naturel, mais pas pour autant systématique, des archives des personnalités emblématiques de l’établissement (comme André Thouin, Georges Cuvier ou la dynastie des Jussieu). Ces documents y seront, dès la fin du XIXe siècle, intégrés à la collection des manuscrits, regroupant des pièces isolées. Le catalogue général des manuscrits constituera à la fin des années 2000 le premier socle du catalogue collectif Calames.

Si, en 1936, une partie des archives administratives a été versée aux Archives nationales, les archives historiques – du milieu du XIXe siècle à nos jours – ont été déposées dans les années 1960, à la Bibliothèque du Muséum, où elles ont depuis été classées et inventoriées. Jusqu’à la fin des années 1990, la mission de la Bibliothèque du Muséum en matière d’archives est alors exclusivement consacrée aux archives historiques de l’établissement, la Bibliothèque n’ayant alors pas de rôle pilote pour organiser la production documentaire et la collecte des archives institutionnelles. Certaines archives lui échappent : les scientifiques et les chaires conservent encore souvent les papiers qu’ils ont produits, tandis que ceux relatifs à la gestion de l’établissement restent dans les services où ils sont considérés comme des archives courantes. Cependant, en 2001, une ambitieuse réforme statutaire modifie l’organisation du Muséum et institue une Direction des bibliothèques et de la documentation, dont le périmètre de compétence et d’action s’étend à toutes les collections documentaires, archivistiques et artistiques. Cela implique le rattachement des archives institutionnelles à la DBD. C’est dans ce contexte que la Bibliothèque peut promouvoir la professionnalisation du traitement des archives et assurer une mission d’archivage à l’échelle de l’institution, qui prend appui sur les responsabilités déjà reconnues de traitement et de conservation des archives historiques.

En aval de la chaine de traitement archivistique, la DBD, très impliquée dès ses débuts dans le groupe pilote Calames pour la rétroconversion du CGM, ouvre en 2012 son catalogue à la description des fonds institutionnels et utilise dès lors le même catalogue pour signaler tous ses fonds d’archives, quelles qu’en soient la provenance et la nature. L’actuelle organisation administrative de la DBD témoigne d’une volonté d’intégrer au mieux les archives dans les processus métier concernant toutes les typologies de documents. La mission d’archivage institutionnel est intégrée dans le service « Collecte, traitement et flux », qui gère l’entrée et le signalement des collections, quels que soient leurs supports ainsi que la diffusion des données sur les catalogues. Cette organisation permet des synergies avec toute la chaîne de traitement des documents et s’inscrit plus efficacement dans des opérations transversales externes et internes autour des questions de conservation, de numérisation et de valorisation, portées par les autres services de la DBD.

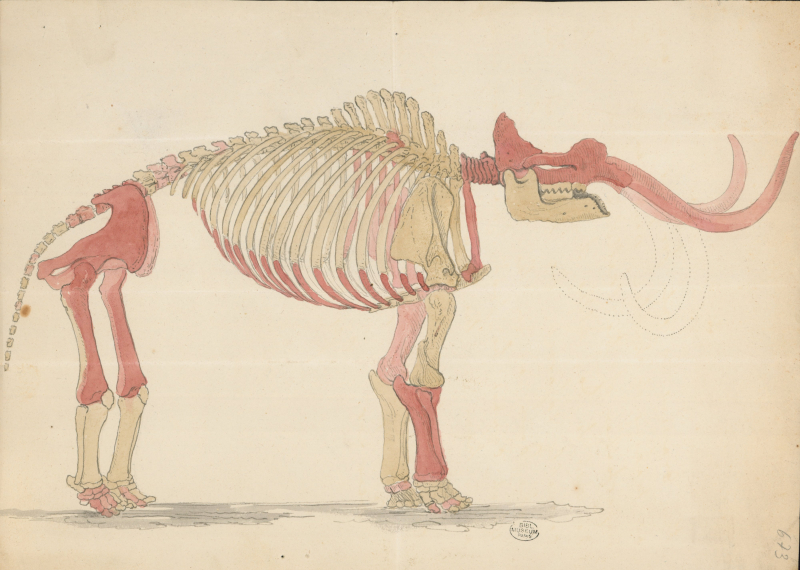

Georges Cuvier, Mastodonte, Dessin au crayon et à l’encre. Muséum national d’histoire naturelle, Ms 630, f. 638

Source : Museum d’Histoire Naturelle

COLLECTER : patrimonialiser les collections historiques du laboratoire de chimie

La collecte des archives s’organise donc au quotidien au sein de l’établissement : en fonction des services producteurs, elle peut s’inscrire dans différents contextes et s’insérer dans des projets plus vastes portant sur les collections du MNHN. Les archives du Laboratoire de Chimie en sont un bon exemple. Parmi les 14 chaires fondatrices créées au Muséum en 1793, deux sont consacrées à la chimie – chimie appliquée d’une part, chimie générale de l’autre. L’unité de recherche MCAM (UMR 7245 Molécules de Communication et Adaptation des Micro-organismes) est l’héritière des chaires, puis du laboratoire de Chimie. De 2020 à 2022, la DBD s’est investie aux côtés de l’unité dans un ambitieux projet portant en priorité sur les collections historiques conservées dans l’ancien laboratoire de Chimie : il s’agissait dans un premier temps de restaurer les flacons et les objets historiques, témoignant de l’histoire de la discipline au MNHN. De ce projet a découlé ensuite un travail sur les archives du laboratoire et de l’unité qui lui a succédé, dont une grande partie a pu être identifiée et collectée.

Ces archives viennent rejoindre des fonds historiques déjà conservés à la Bibliothèque centrale de longue date : par exemple, les archives de Michel-Eugène Chevreul, qui fut tout à la fois l’un des grands acteurs de la chimie au MNHN et le directeur de l’institution, témoignent du rôle central joué par le Muséum dans la recherche en chimie au cours du XIXe siècle.

SIGNALER : cataloguer les archives du Laboratoire d’Ethnologie

La DBD prend en compte la demande des chercheurs, et s’intéresse aux thématiques de recherche émergentes, pour définir et orienter son programme de traitement des archives : des efforts tout particuliers ont ainsi été portés ces dernières années sur les fonds du Laboratoire d’Ethnologie pour répondre notamment à une demande récurrente sur le statut et la trajectoire des collections du Musée de l’Homme avant leur transfert au Musée du Quai Branly ou au Mucem. Ce programme pluriannuel, qui court depuis 2016, touche presque à sa fin et a bénéficié du soutien constant du programme de subventions de rétroconversion de l’Abes pour être mené à bien. Ces archives sont désormais fréquemment communiquées aux lecteurs.

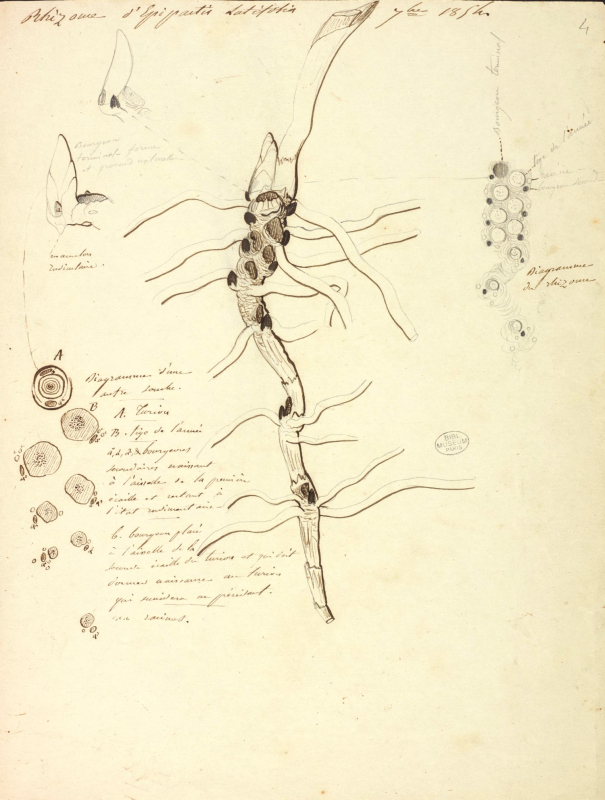

Jean-Henri Fabre, Rhizome d’Epipactis latifolia, 1855-1856. Esquisse à l’encre et au crayon. Muséum national d’histoire naturelle, Ms FAB 3 IV A

Source : Museum d’Histoire Naturelle

VALORISER : mettre les archives au service d’un projet de scénographie

Une fois collectées et signalées, les archives sont mises à disposition du public, qui peut les consulter dans l’espace de Réserve de la Bibliothèque centrale. Elles sont également une source inépuisable pour des projets de valorisation, pour des institutions extérieures comme en interne au Muséum. Au cours de l’année 2022-2023, à l’occasion du bicentenaire de la naissance de Jean-Henri Fabre (1823-1915), le fonds de ce célèbre naturaliste a ainsi été sollicité dans le cadre du projet de refonte de la scénographie de l’Harmas, son ancienne demeure qui dépend aujourd’hui du MNHN. Si Jean-Henri Fabre n’a pas exercé pour le Muséum, son fonds d’archives fait cependant partie des archives scientifiques émanant de personnes privées que la DBD conserve. Carnets d’herborisation, journaux d’observation d’insectes, correspondance avec les plus grands savants de son temps, manuscrits préparatoires à sa grande œuvre que sont les Souvenirs entomologiques, archives personnelles et portraits de famille : les pièces conservées dans ce fonds sont de natures variées et peuvent se prêter aisément à de la médiation culturelle.