Pour valoriser au mieux ses archives, l’Observatoire de Paris emploie une grande diversité d’outils de signalement, répondant ainsi aux enjeux de mise à disposition des données impulsée par le numérique.

Institution de référence pour la recherche en astronomie et en astrophysique, l’Observatoire de Paris est le détenteur d’un patrimoine exceptionnel dont les archives constituent le noyau. Riche de plus de 350 ans d’histoire des sciences, ces archives sont gérées au sein de l’établissement par la Bibliothèque et la Mission archives qui se partagent respectivement le traitement des fonds anciens (XVIIe siècle -1945) et contemporains (1945 à nos jours).

Identité et caractéristiques des archives scientifiques

La diversité de provenance, sujets et supports caractérise les fonds de l’établissement. Elle requiert pour les archivistes une adaptation constante, tant du point de vue de la collecte, de la conservation que du signalement.

Une pluralité de provenances et de sujets : si l’Observatoire de Paris est fondé en 1667, c’est seulement entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle que ses archives se constituent en patrimoine. La sauvegarde des journaux d’observations produits depuis sa création par la dynastie des Cassini en est le point de départ. Confiée à la Bibliothèque créée en 17851, cette première collection est complétée peu après par les manuscrits astronomiques rassemblés durant ses voyages par le savant Joseph-Nicolas Delisle2. Cet accroissement exceptionnel confère à l’Observatoire sa double vocation archivistique : à la fois réunir les traces écrites qui relèvent de sa propre production scientifique et administrative, et collecter celles de l’extérieur qui ont un intérêt pour l’histoire des sciences. Dès lors se côtoient à l’Observatoire des fonds d’origine publique, qui témoignent de l’activité des laboratoires, de la présidence et des services administratifs et des fonds d’origine privée parmi lesquels on compte les papiers personnels d’astronomes donnés à l’établissement par des particuliers. Cet ensemble d’archives aux statuts variés reflète de manière intrinsèque la multiplicité de la recherche en astronomie, couvrant des disciplines aussi diverses que la géodésie, la géophysique, le calcul du temps ou encore la physique fondamentale.

Une pluralité de supports : d’un point de vue matériel, les archives de l’Observatoire s’illustrent par leurs supports multiples. Les fonds se composent en grande partie de documents manuscrits jusqu’à la fin du XIXe siècle, puis se diversifient au gré des avancées technologiques et des outils à disposition des chercheurs. L’avènement de l’astrophotographie signe par exemple la naissance d’une nouvelle typologie d’archives. Depuis 2020, la Bibliothèque s’est précisément investie dans le catalogage de sa gigantesque collection de photographies sur plaques de verre qui couvre, à partir de 1880, près d’un siècle d’images scientifiques3. L’Observatoire de Paris possède également une petite collection d’archives audiovisuelles composée de films ou d’enregistrements sonores.

Dessins originaux des taches de la Lune de Sébastien Leclerc et Jean Patigny réalisés d’après les observations de Jean-Dominique Cassini [Cassini I] - pl. 45, D 6/40

© Bibliothèque de l’Observatoire de Paris

Traiter et conserver les archives

Comment gérer l’accroissement ? Où conserver les documents ? Quelle stratégie de signalement adopter pour favoriser la recherche ? Tels sont les défis et questionnements auxquels est confronté l’Observatoire de Paris pour conserver et valoriser ses archives.

Collecte et accroissement : plus vieil observatoire au monde à fonctionner sans interruption depuis sa fondation, il a produit et continue de produire d’importants volumes documentaires dont il garde l’entière responsabilité. L’Observatoire bénéficie d’une convention de conservation en propre pour les archives définitives issues des services et laboratoires. Leur collecte, qui résulte d’obligations réglementaires, est assurée par la Mission archives et constitue aujourd’hui la principale source d’accroissement. Par ailleurs, la Bibliothèque a hérité d’un arriéré considérable et exhume chaque année des archives oubliées et inédites. Les chantiers de collections organisés chaque année dans les locaux de l’Observatoire sont ainsi l’occasion de redécouvertes, à l’instar des papiers du couple d’astronomes Isaac Roberts et Dorothea Klumpke retrouvés récemment.

Conservation matérielle : si les archives ne cessent de croître, les locaux de l’Observatoire, eux, ont fini de s’étendre. Ces accroissements réguliers se heurtent à une contrainte de place mettant en tension les trois sites de l’Observatoire, situés à Paris, Meudon et Nançay. Tandis que les espaces disponibles se font rares, ceux aptes à recevoir des archives pour les conserver dans de bonnes conditions le sont plus encore. Ni le monument conçu au XVIIe siècle par Claude Perrault à Paris, ni les bâtiments préfabriqués installés à Meudon dans les années 1970, n’étaient destinés à accueillir des archives. Pourtant, s’y sont aménagés des magasins sur l’un puis l’autre des sites, conduisant à une dispersion des fonds.

Signalement et valorisation : parallèlement aux contraintes de conservation matérielle se pose pour l’établissement la question de l’inventaire de ces archives en perpétuel accroissement. La Bibliothèque, qui a hérité d’un plan de classement datant des XIXe et XXe siècles, est particulièrement confrontée à cette problématique. En effet, dans le tout premier catalogue des manuscrits de l’Observatoire de Paris dressé en 1895 par l’astronome Guillaume Bigourdan, puis dans son Supplément ouvert en 1921, les manuscrits ont longtemps été signalés à la pièce ou au dossier, sans description détaillée et suivant l’ordre d’arrivée des documents. Or, aujourd’hui, cette logique s’avère être un obstacle au modèle d’une collection d’archives rationnelle, classée par thématiques, services ou producteurs. Depuis les années 2000, des campagnes de reclassement sont menées ponctuellement par la Bibliothèque afin de reconstituer des fonds et retrouver une cohérence intellectuelle. Sa refonte totale reste néanmoins un idéal à atteindre compte tenu du temps, des contraintes matérielles et des moyens humains que ce projet représente. Le travail de l’archiviste, alors conditionné à une excellente connaissance des fonds, réside dans la précision avec laquelle il réintègre chaque papier retrouvé et remanie les corpus existants.

De la qualité du signalement découle la valorisation des archives, leur lisibilité et leur accessibilité aux chercheurs. Pour porter ses fonds à la connaissance du public, l’Observatoire de Paris emploie plusieurs outils, dont Calames, dont il a rejoint le réseau de production en 2012. Conçu pour faciliter le catalogage en EAD (Encoded Archival Description), l’application s’est progressivement substituée au logiciel Pleade auparavant employé par l’établissement. Au-delà de ses qualités de signalement, Calames est aussi pour l’Observatoire une solution de diffusion de ses archives, grâce aux moissonnages réguliers effectués par France Archives. En 2017, face aux problématiques de conservation des documents et devant les demandes croissantes d’accès aux ressources en ligne, l’Observatoire s’est également doté d’une bibliothèque numérique4, portée par le logiciel Omeka. Ainsi, tandis que Calames offre aux usagers une interface pour explorer les inventaires d’archives, Omeka leur permet de consulter immédiatement les fonds numérisés via un système de renvoi de l’un à l’autre. En parallèle, certains documents, notamment iconographiques, sont portés dans la base de données muséale de la Bibliothèque5 qui utilise le logiciel libre Collective Access et qui est moissonnée depuis peu par Europeana.

Bien que complexe et chronophage dans sa mise en œuvre, cette multiplicité d’outils permet à l’Observatoire de Paris de préserver son patrimoine tout en répondant aux enjeux actuels de mise à disposition des données impulsée par le numérique.

Si l’Observatoire de Paris est resté fidèle à sa vocation première, c’est-à-dire la recherche en astronomie, il s’impose aujourd’hui comme un haut lieu patrimonial. Incontournable pour les chercheurs en histoire des sciences, il tend également à s’affirmer comme tel auprès des institutions muséales, dans lesquelles il expose régulièrement ses collections d’instruments. De cet engouement croissant pour son histoire pourrait naître, dans un futur proche, une volonté de renforcer sa politique patrimoniale.

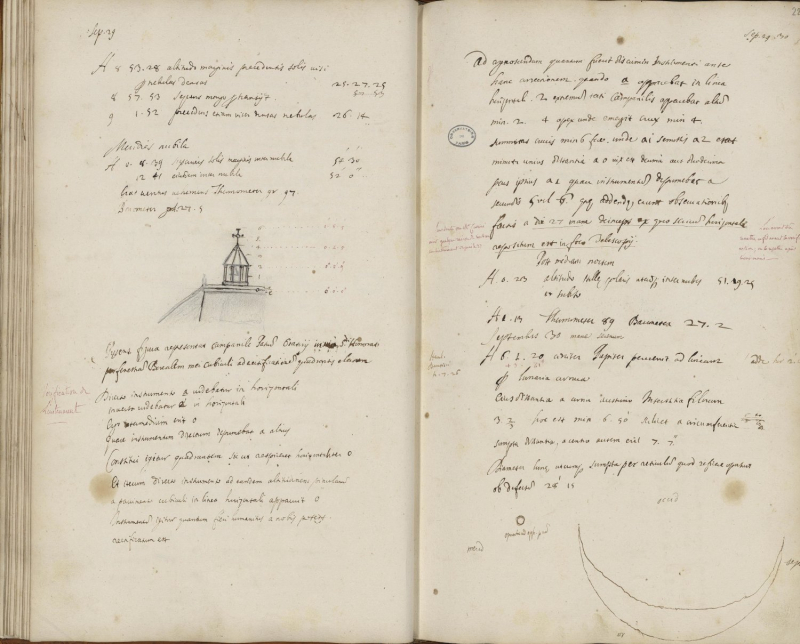

CASSINI I, Journal des observations faites à l’Observatoire royal de Paris, 1671-1672. Cote D1/1.

© Bibliothèque de l’Observatoire de Paris

![Dessins originaux des taches de la Lune de Sébastien Leclerc et Jean Patigny réalisés d’après les observations de Jean-Dominique Cassini [Cassini I] - pl. 45, D 6/40](docannexe/image/3530/img-1-small800.jpg)