Depuis 2015, la fonction Archives fait partie intégrante des missions du service commun de la documentation de l’université d’Angers, ainsi en charge d’une grande diversité d’archives scientifiques.

Depuis 2015, et l’intégration de la fonction Archives de l’université, le service commun de la documentation de l’université d’Angers est statutairement dénommé « service commun de la Documentation et des Archives », l’acronyme usuel « BUA » initialement coloré par la localisation angevine pouvant alors s’entendre dans une acception « Bibliothèques universitaires et Archives ». À cette occasion, et en plus des missions classiques qui prévoient notamment pour les SCD d’« acquérir, signaler, gérer et communiquer les documents et ressources d’informations sur tout support », une 10e mission a été ajoutée à celles de la bibliothèque : « Collecter, classer, conserver et communiquer les archives administratives, pédagogiques et scientifiques, produites et reçues sur tout support, par l’université d’Angers et la communauté universitaire ». Aussi dans son organisation actuelle, les archives sur lesquelles la BUA a mandat pour intervenir sont de trois types :

- Le service Archives prend en charge les archives administratives de gestion et de pilotage de la recherche. Suivant le cadre réglementaire en vigueur, il s’agit en premier lieu de conseiller et d’accompagner les services producteurs dans la gestion de leurs archives, puis de garantir l’archivage intermédiaire des documents afin d’assurer les droits de l’université et de ses personnels (notamment pour la production des justificatifs de dépense, régulièrement demandés par les organismes financeurs et/ou par les opérateurs de contrôle des dépenses publiques). Il s’agit enfin d’identifier les documents à archiver à des fins historiques.

- Les archives et données de recherche produites par les équipes de recherche de l’établissement sont prises en charge par le service Archives ou le service d’Appui à la recherche (SAR). Le premier service prend en charge la collecte et l’archivage de ce que les laboratoires identifient comme des « archives » c’est-à-dire des documents qui, exploités scientifiquement dans le cadre d’un projet de recherche n’ont plus d’utilité à sa clôture (du moins pour l’équipe). L’expérience montre que deux types d’évènements majeurs conduisent au recours à l’archiviste : les déménagements et les départs à la retraite. Le SAR, quant à lui, intervient en amont ou au cours du projet de recherche : accompagnement à la rédaction du plan de gestion de données, à la production et la réalisation d’enquêtes orales, à la gestion des données de recherche…

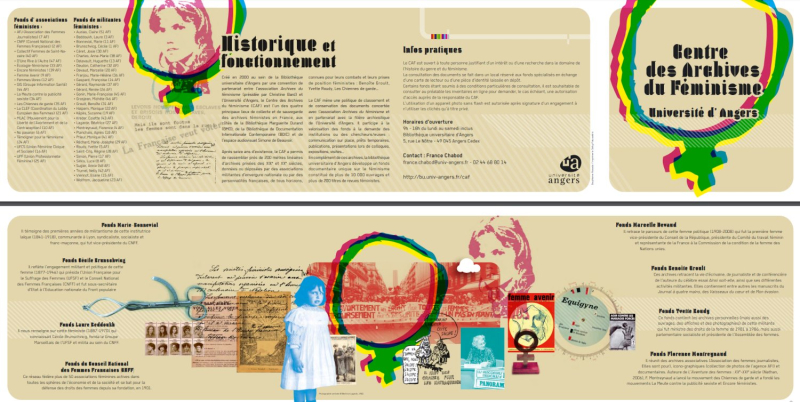

- Le service des Fonds spécialisés collecte, traite, communique et valorise les fonds d’archives privées collectées par la BUA – de quelques pièces éparses à plusieurs dizaines de mètres linéaires – et mises à disposition de la communauté scientifique. Si les archives féministes constituent désormais la grande majorité de l’activité, la BUA conserve également des fonds littéraires ainsi que des fonds relatifs à l’enfance.

La BUA, agrégateur de compétences

Cette diversité d’archives scientifiques nécessite des compétences aussi variées que complémentaires. Les compétences archivistiques sont indispensables pour appréhender les fonds d’archives, notamment lorsque leur volume exclut toute velléité de traitement à la pièce : l’approche organique et le respect des fonds sont alors salutaires. Au niveau de la description des différents niveaux du fonds, la contextualisation de la production documentaire, du producteur ainsi que des méthodes d’intervention sur le fonds contribuent à offrir au chercheur les garanties de bonne compréhension et d’exploitation des informations.

En revanche, les archivistes atteignent leurs limites lorsque le fonds contient des items qui ne sont pas strictement des archives et pour lesquels la norme ISAD(G) et sa description normée « Objet, action : typologie » sont inopérantes. Qu’il s’agisse d’objets, de ce que les archivistes considèrent comme de la « documentation » (livres, revues, journaux…), ou encore de matériaux non-documentaires, ces typologies sont souvent mal prises en charge : rassemblement dans une dernière partie du plan de classement, descriptions sommaires… Les savoir-faire et les outils bibliothéconomiques sont alors mobilisés pour décrire et signaler ces ressources et mieux rendre compte de la richesse de nos collections archivistiques et documentaires. Cette complémentarité des compétences s’apprécie également au niveau des données de la recherche. Si les compétences archivistiques sont attendues sur la gestion des données (nommage, plan de classement), sur la conservation (sécurisation, accès) et sur l’archivage (contextualisation, intégrité, déontologie), les compétences bibliothéconomiques sont particulièrement opérationnelles sur la description des données (métadonnées, vocabulaire contrôlé) et leur enrichissement (identification de données complémentaires).

Un partenariat institutionnalisé avec les archives départementales

En complément, des compétences externes sont parfois bienvenues pour mieux prendre en charge ces archives scientifiques. La BUA a fait le choix d’inscrire dans son organisation et/ou dans ses contractualisations le recours à ces adjuvants techniques et scientifiques. Cette particularité se traduit dans la composition du Conseil documentaire et des Archives qui, au sein de ses 15 membres à voix délibératives, compte « 2 personnalités extérieures désignées à titre personnel par le·la président·e de l’université après avis du·de la directeur·rice du service, dont le·la représentant·e de l’État responsable du contrôle scientifique et technique de la fonction archives. » En complément et, « dans le cadre du contrôle scientifique et technique [CST] exercé par l’État sur les archives publiques, il est constitué d’un comité de pilotage, comprenant des représentant·e·s de l’État (directeur·rice des Archives départementales ou son·sa représentant·e), des représentant·e·s de l’université (DGS ou son·sa représentant·e, directeur· rice du SCDA, archiviste), et des personnes qualifiées, permettant la présentation et la validation des objectifs et réalisations de la fonction “Archives” au sein de l’université d’Angers ». Cette institutionnalisation du partenariat avec les archives départementales de Maine-et-Loire est primordiale puisqu’elle permet la mise en place d’un CST qui relève davantage du Conseil que du Contrôle. De manière itérative, l’intérêt s’observe et s’apprécie au niveau de la politique de collecte et de tri du service Archives. Et ponctuellement, cette collaboration nourrie renforce l’efficacité de l’accompagnement dans les situations de crise de type… dégât des eaux inopiné dans le cadre de travaux liés à la rénovation énergétique d’un bâtiment !

Associer les chercheur·se·s à la production des outils en lien avec les archives

Toutefois, les savoirs et savoir-faire professionnels, aussi précis et opérants soient-ils, devraient être interrogés quant à leur l’adéquation avec les besoins des chercheurs. En premier lieu, il conviendrait de confronter les pratiques archivistiques relatives à la description des archives (descripteurs, thésaurus) et s’assurer que le principe professionnel de neutralité ne conduit pas, au mieux à appauvrir les instruments de recherche, au pire à des contresens. Cette interrogation est d’autant plus prégnante de notre côté que les fonds d’archives féministes témoignent de l’engagement militant et/ou politique de leurs productrices, sans être tout à fait gérées, au sein du Centre des archives du féminisme, comme des archives communautaires. Dès lors, comment trouver le juste milieu entre la volonté sincère de faire au mieux d’une institution publique et de ses services, l’aspiration légitime d’une communauté militante d’être rassurée sur la bonne conservation et la mise en valeur de ses documents, et le besoin avéré des chercheur·se·s de corpus documentaires et archivistiques de référence ? Sur ce dernier point, nous reconnaissons bien volontiers, à la BUA, que si les instruments de recherche réalisés parviennent à atteindre leur objectif d’être la clé d’entrée aux fonds d’archives, leur qualité scientifique pourrait être améliorée. Parmi les pistes identifiées, la plus grande serait de contextualiser encore davantage l’histoire de la productrice, de sa position dans l’environnement militant, d’identifier les fonds offrant comparaisons et contrepoints… Seulement ces connaissances, dans le niveau de détail qui intéresse les chercheur·se·s, ne peuvent vraisemblablement être produits que par des… chercheur·se·s ! L’exemple du projet FemenRev démontre à quel point la collaboration avec des chercheur·se·s est pertinente et conduit à la production d’appareils scientifiques et critiques qui contextualisent les corpus documentaires. Cet enrichissement propose des compléments dont la valeur intrinsèque est exploitable dans le cadre des travaux de recherche autant qu’il met en valeur les fonds.

À la BUA, nous réfléchissons à la manière dont les chercheur·se·s peuvent être associé·e·s à la production d’outils et de documents de référence relatifs aux archives scientifiques. C’était une des dimensions avancées par le projet Sororex (écosystème documentaire sur les féminismes) que la BUA a coporté : confier à une chercheuse la chefferie de projet pour apporter une expertise scientifique, en lien avec les enjeux actuels du champ disciplinaire. Dans le prolongement de cette candidature, et même si les modalités ne sont pas toutes précisément définies, nous n’excluons pas la possibilité d’intégrer ce type de compétences scientifiques dans le cadre de la GPEEC du service.

Centre des archives du féminisme