La BIS est détentrice de fonds d’archives anciens d’une grande richesse offrant un témoignage de la vie étudiante et un éclairage unique sur l’activité des chercheurs, ces fonds étant eux-mêmes matériaux de recherche que la bibliothèque s’emploie à valoriser.

La Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (BIS) incarne aux yeux du public la bibliothèque patrimoniale universitaire française. Au-delà du prestige du seul nom de « Sorbonne », cette image est fondée sur la réalité d’une institution née en 1770, qui a regroupé des fonds plus anciens1, s’est enrichie de saisies révolutionnaires, et aux XIXe et XXe siècles, de papiers de savants divers entrés par dons ou achats. En 1978, le rattachement de la Bibliothèque Victor-Cousin, constituée des collections du philosophe et augmentée de papiers de plusieurs autres, a notablement contribué à l’accroissement de ses fonds d’archives, tout comme le rattachement de la bibliothèque de l’Institut de géographie a fait entrer un important fonds d’archives, principalement photographiques. Enfin la bibliothèque conserve ses propres archives depuis l’origine. Cette rapide description montre donc un ensemble disparate – comme toujours pour une bibliothèque ancienne – mais important à plusieurs titres, et envisagé comme un tout, qu’il s’agisse de papiers provenant de chercheurs ou de manuscrits produits en dehors du champ du savoir.

Documenter la vie étudiante

La bibliothèque a entrepris de collecter toutes formes de documents et d’archives témoignant de la vie étudiante, ancienne ou récente, dans ses différents aspects : vie quotidienne, fêtes, rituels, luttes politiques et sociales, dont Mai 68 fournit le plus important exemple. Photographies, affiches, tracts sont achetés ou, pour les plus récents, collectés en Sorbonne au fur et à mesure de leur production. Cette politique, déjà menée par Jean Bonnerot, directeur de 1939 à 1952, prend plus de sens encore aujourd’hui. L’éclatement en 1968 de l’Université de Paris a fait de la bibliothèque la seule instance subsistant de l’ancienne Sorbonne au sein du quadrilatère fondateur. L’autonomie des universités depuis 2008 contribue ainsi à renforcer cette mission patrimoniale proprement interuniversitaire, la vie étudiante parisienne dépassant ces cadres institutionnels. Toutefois, la bibliothèque doit parvenir à se faire clairement identifier par les producteurs (associations et syndicats étudiants) autant que par les chercheur·se·s comme un lieu de ressources en la matière2. La collecte numérique n’a pour l’instant été que timidement abordée, mais la question doit être traitée, aussi bien du point de vue du stockage que du signalement.

Documenter un monde universitaire élargi

En dehors de cet axe particulier, la Bibliothèque continue à acquérir et collecter des archives émanant d’universitaires passés par « la Sorbonne » des diverses époques dans le but de documenter l’enseignement, et les enseignants qui ont constitué cette longue institution : des notes de cours, des lots de correspondance ou des fonds, le plus massif récemment entré étant celui de l’historien Michel Vovelle (1933-2018). Mais la bibliothèque s’intéresse aussi plus généralement au milieu savant. Cela a ainsi conduit dernièrement à acquérir une petite partie des archives du philosophe militant et résistant René Maublanc (1891-1960), à faire entrer les archives de la Société internationale de bibliographie classique (SIBC), éditrice de L’année philologique, ou encore la volumineuse correspondance de la conservatrice Marie-Thérèse d’Alverny (1903-1991), spécialiste de philosophie médiévale.

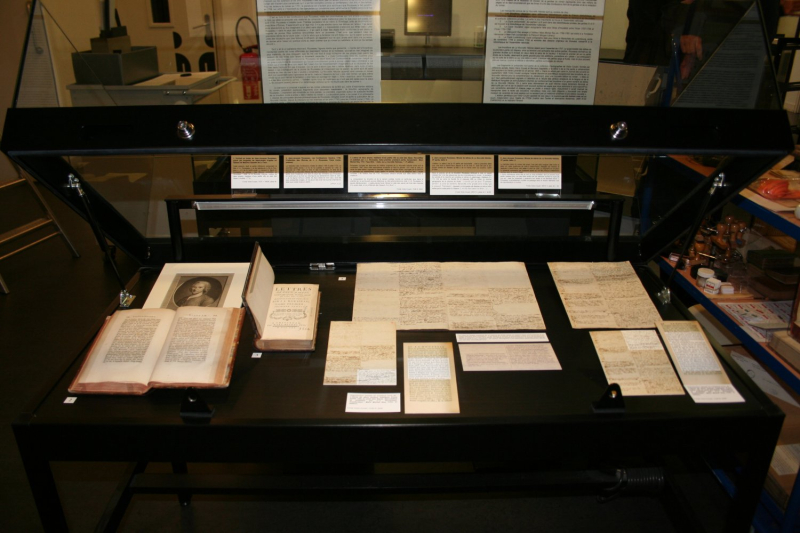

Mise en place de l’exposition « Rousseau, romancier malgré lui ». BIS, septembre 2022

© S. Struyve

Apporter un complément à l’œuvre publiée, fournir à la recherche un matériau réflexif

La bibliothèque ne cherche pas à construire un ensemble prédéterminé, la collecte d’archives dépendant principalement d’opportunités, en l’absence d’un cadre réglementaire. L’intérêt tient à chaque ensemble, même si d’un fonds à l’autre, bien des noms se répondent. La personnalité dont on accueille les papiers est choisie pour l’importance de ses travaux et leur capacité à susciter la curiosité du monde de la recherche de façon durable. Les papiers d’un·e chercheur·se serviront d’abord de complément et d’approfondissement à ses publications, montrant le cheminement parcouru, la méthode ou la documentation recueillie.

Mais ils constituent eux-mêmes un matériau neuf de recherche par ce qu’ils révèlent de l’« écologie intellectuelle » de son producteur, pour reprendre le concept forgé par Françoise Waquet3, et au-delà, par le profil d’acteur de la science qu’ils dévoilent4. Les archives Vovelle témoignent par exemple de l’expansion du colloque et de l’évolution du travail savant vers un mode plus collectif dans les années 1960-1990, tandis que celles de Maublanc montrent les allers-retours d’une pensée entre recherche et engagement politique. Les archives de la SIBC témoignent de l’internationalisation des bibliographies, et des débats engendrés par l’évolution vers les bases de données.

Nous considérons la correspondance comme une catégorie d’archives personnelles à suivre particulièrement, parce qu’elle met au jour les réseaux intellectuels et parce que le genre offre une certaine concentration de la pensée de l’épistolier.e, qui cherche à la résumer ou la clarifier, et à convaincre rapidement. Les lettres peuvent ainsi fournir des clefs d’accès à une œuvre, ou des raccourcis. Particulièrement en faveur dans les salles de réserve, elles constituent sans doute les documents manuscrits les plus consultés.

Le pari de l’usage, même rare

Cependant, la question de l’usage de nos archives se pose : il est notoire que ces parts des collections restent très peu consultées, en dépit des larges efforts de signalement accomplis5. Les inventaires s’ajoutent aux inventaires, sans enrayer la baisse. Une étude serait bienvenue pour tâcher d’en éclaircir les raisons. On peut en hasarder quelques-unes : manque de temps des chercheurs, dans un contexte de surabondance documentaire, pour se pencher sur des documents « moins sûrs », à divers titres, que l’imprimé ; usage traditionnellement restreint aux seuls historiens ; formation initiale inexistante à ce type de document.

Au vu de ce constat, des séances de médiation des fonds anciens autour d’un choix thématique d’imprimés et de manuscrits établi en concertation avec des enseignants sont menées depuis 2021 à la BIS pour des groupes d’étudiants. Depuis 2014, les deux à trois expositions internes organisées chaque année présentent presque toujours des pièces d’archives. La progression régulière des mises en ligne, accompagnées d’expositions virtuelles les éditorialisant, vise à faire connaître l’intérêt de divers ensembles.

La bibliothèque fait donc ce pari que toute pièce d’archive trouvera un jour son public. En attendant, en matière de consultation d’archives, les chiffres ne sont pas un objectif.

Cet aperçu des raisons qui conduisent la politique des archives à la BIS ne peut s’arrêter sans évoquer les freins nombreux au traitement et à l’exploitation de ces sources, si consommatrices en moyens humains : un tri et un classement à réinventer pour chaque fonds, un circuit de traitement d’archives numériques à concevoir et mettre en place, un manque de visibilité dans le cas de signalements n’ayant pu être poussés au degré de granularité pertinent, un format de données et un catalogue toujours peu connus des chercheur·se·s, une bibliothèque numérique mal adaptée à ce type de documents, et à plusieurs étapes, des questions de droits non résolues. Le chemin reste long pour que l’archive devienne un matériau régulier pour les chercheur·se·s en sciences humaines.

LES ARCHIVES ET MANUSCRITS DE LA BIS EN QUELQUES CHIFFRES

FONDS GÉNÉRAL : 3 346 cotes

• Archives provenant de l’ancienne Université de Paris (1215-1793) : 108 registres et 27 cartons

• Archives de Victor Cousin (1792-1867) et de la bibliothèque Victor-Cousin (1867-1978) : 568 cotes

• Archives de la famille de Richelieu : 156 registres et 33 cartons de chartriers

• Archives de la bibliothèque : 397 cotes, 203 ml (en cours)

• Archives non traitées : 98 mètres linéaires Soit 280 ml

Bibliothèque de géographie : 40 boîtes, 33 carnets, archives photographiques de l’Institut de géographie (11 080 plaques de verre, 33 019 diapositives)

Date du document le plus ancien : Xe siècle ; le plus récent : 2023

64 997 composants publiés dans Calames

8 250 pièces manuscrites numérisées dans NuBIS : https://nubis.univ-paris1.fr/ark :/15733/18