Dessin humoristique sur le paludisme, fait à l’occasion de l’exposition Vaccins et vaccinations, lors du « centenaire de la rage », 1985

Copyright : Rosado, P. / Institut Pasteur

D’abord située dans les locaux historiques de l’Institut Pasteur de Paris (à proximité du musée), structure traditionnelle en partie constituée de fonds disparates légués par des chercheurs, la bibliothèque de la célèbre fondation fait peau neuve à partir de 1992. Nouvelle responsable de cette bibliothèque, Corinne Verry, a alors pour mission de mettre en place un service qui réponde aux besoins des quelques 1 500 chercheurs travaillant sur le campus. Il faut d’abord œuvrer pour enrayer la prolifération de petites bibliothèques d’unité ou de département ; la plus importante et plus ancienne bibliothèque du campus devient alors « bibliothèque centrale ».

L’enjeu est bien entendu économique : la rationalisation des coûts permet de réduire les abonnements multiples aux mêmes revues en même temps qu’elle dote la bibliothèque centrale d’un budget d’acquisition plus important. Le fonds d’ouvrages scientifiques, jusque‑là marginal, se développe et les abonnements aux périodiques atteignent 850 titres. La bibliothèque crée donc un fonds original, unique en France, en microbiologie composé à la fois d’un fonds patrimonial, de collections de périodiques très spécialisées et d’un fonds multimédia.

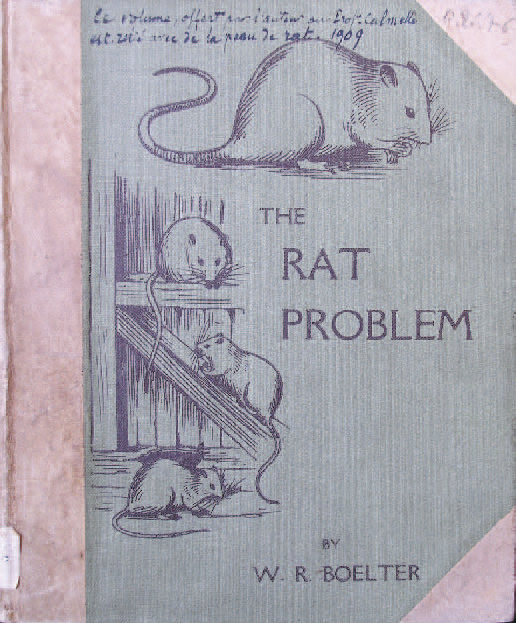

Ouvrage sur l’histoire du rat offert au Professeur Albert Calmette

Publié à Londres en 1909 - Reliure en peau de rat

Photo de Sandra Legout - legout@pasteur.fr

Avec la BNF et l’OMS ? 10 ans déjà !

La bibliothèque s’informatise, en 1993, avec le logiciel Doris-Loris (Ever) ; en septembre 1994 – 10 ans déjà ! – elle fait son entrée dans de nouveaux locaux, modernes, spacieux et adaptés à la réception d’un public spécialisé venant aussi bien du campus que de l’extérieur. La bibliothèque fonctionne alors sur le modèle d’une bibliothèque universitaire de recherche, très spécialisée. C’est à cette époque qu’une politique d’ouverture et de collaboration prend tout son élan. Elle devient partenaire de la Bibliothèque nationale de France en tant que pôle associé pour la microbiologie, la virologie, l’immunologie et la génétique. Elle devient également dépositaire officiel des publications de l’Organisation mondiale de la santé – OMS. La bibliothèque adhère aussi au réseau du CCN‑PS (Catalogue collectif national des publications en série) dans le but de rendre ses collections plus visibles du public externe. Toutefois, il faudra attendre la mise en place du serveur web, en 1998, et la mise en ligne de son catalogue pour que le fonds de monographies soit consultable en intranet et sur internet.

L’an 2000 marque de nouveau un tournant pour la bibliothèque qui amorce alors une autre stratégie. En effet, l’offre en ressources électroniques se déploie (bases de données en réseau, périodiques en ligne, etc.) en même temps que le comportement des usagers change : les chercheurs attendent désormais que l’offre électronique soit claire, simple d’utilisation et immédiatement disponible sur leur poste de travail. On ne vient plus à la bibliothèque mais on consomme les services de cette dernière.

À partir de 2001 le public qui consulte les collections sur place est majoritairement extérieur à l’Institut Pasteur. L’idée d’un portail intranet offrant un accès centralisé et personnalisable à l’information scientifique et technique (IST) prend forme : le portail BioLib est mis en œuvre à partir de 2001 en même temps que la bibliothèque réforme ses outils de gestion en « se réinformatisant » avec Ex-Libris – Cadic. Elle intègre aussi dans le même temps une banque d’images.

Le choix du Sudoc

Ainsi, la bibliothèque, depuis les années 2000, ne s’occupe plus seulement de sa simple gestion mais compte bien être le moteur dans l’élaboration d’une véritable politique de diffusion de l’information scientifique au sein de l’Institut Pasteur. Ce n’est pas un hasard si elle est rebaptisée « médiathèque scientifique » en 2001. Toutefois, les choix techniques qu’elle opère dépendent directement de la politique qu’elle souhaite mener vis à vis de l’extérieur. Par exemple, le catalogue, initialement géré au sein d’une structure LC‑MARC doit-il passer à UNIMARC ? Lors de l’informatisation initiale en 1993, la « rétroconversion » du catalogue a été prise en charge par l’OCLC ; une collaboration avec cette institution d’envergure internationale semblait toute naturelle compte tenu des fonds documentaires de l’Institut Pasteur : ressources anglophones pour l’essentiel et indexation MeSH. Cependant, le système utilisé à l’époque a été jugé trop lourd à mettre en place au sein d’une équipe qui ne comptait que 16 personnes et la qualité des notices était par trop inégale. La médiathèque a donc fonctionné avec un catalogue maison, déconnecté de tout réseau – en dehors du CCN‑PS.

La mise en place d’un nouveau système informatisé de gestion de bibliothèque (SIGB), en 2001, oblige la médiathèque a faire le choix entre les formats MARC 21 et UNIMARC. Il est alors décidé de poursuivre et même de renforcer la politique de visibilité des collections au niveau national, entamée avec le CCN‑PS. Dès lors, le choix d’UNIMARC pour faciliter une possible intégration dans le réseau du Système universitaire de documentation (Sudoc) semble parfaitement logique. L’entrée, en 2003, dans le Sudoc relève donc d’un double objectif.

Tout d’abord, il s’agit d’œuvrer pour valoriser les collections les plus originales (collections de périodiques mais aussi monographies du fonds patrimonial) ; pour cela, il faut alimenter un catalogue d’envergure nationale et non se contenter d’une attitude purement consommatrice vis à vis du réseau. En effet, la médiathèque reçoit une dizaine de nouveaux ouvrages par mois et pratique un catalogage « léger » ; la récupération de notices ne représente donc pas un enjeu organisationnel important.

Ensuite, la visibilité du fonds de monographies au travers du Sudoc prend toute son importance à partir du moment où il a été décidé à la médiathèque, en 2001, de ne plus fournir de photocopies aux établissements extérieurs mais de conserver l’activité de prêt entre bibliothèques (PEB) pour les seules monographies et uniquement pour les bibliothèques et centres de documentation situés en province. Après avoir écarté son intégration au réseau PEBNET et fait développer son propre système de PEB, la médiathèque souhaite aujourd’hui participer au réseau SUPEB.

Enrichissement professionnel

Membre du Sudoc depuis février 2003, la médiathèque scientifique vient de démarrer les « imports » réguliers de notices – juin 2004. Ces « imports » concernent les nouvelles acquisitions de monographies mais aussi les notices « catalographiques » des périodiques électroniques pour lesquelles « l’import » représente un intérêt tout particulier. La phase de démarrage s’est avérée longue dans la mesure où la société Cadic (logiciel Ex‑Libris) a développé un « module d’import Sudoc » pour seulement trois établissements : l’École centrale de Lyon, l’École centrale de Paris et l’Institut Pasteur. De plus, l’Institut Pasteur est le seul à utiliser une interface de « catalogage web » avec en outre des « modèles d’import » particulièrement denses.

S’il est aujourd’hui trop tôt pour dresser le bilan de cette nouvelle collaboration, on constate déjà des retombées particulièrement positives.

L’apprentissage d’UNIMARC a été vécu comme un enrichissement professionnel par l’équipe de catalogage qui s’est soudée autour du projet d’intégration au Sudoc. L’équipe apprécie en outre la possibilité d’importer des notices issues d’autres réseaux (RLG en particulier) au travers de WinIBW ; l’abandon définitif du projet de participation directe au réseau OCLC se fait donc sans remord. Toutefois, la médiathèque trouverait un grand intérêt à ce que le catalogue du Sudoc soit un jour visible au travers d’un réseau international.

Si la médiathèque scientifique a pour ambition de jouer un rôle interne majeur en devenant un élément incontournable de la politique scientifique de l’Institut Pasteur, le renforcement de son action au sein du paysage documentaire français représente un enjeu tout aussi important. En effet, la vocation première de la médiathèque est de répondre aux attentes de son public interne, elle n’a cependant jamais négligé son ouverture aux chercheurs et spécialistes externes ; elle compte donc sur le Sudoc pour asseoir davantage sa position vis à vis de son public externe.