Il était une fois, notre curieux qui, las de parcourir le monde à la recherche de réponses plausibles à ses questions sur l’indexation – Arabesques n° 33 daté « janvier – février - mars 2004 » p. 3 – décida de faire une pause. Dénué de rancune vis-à-vis de ceux qui gardent jalousement le secret du classement idéal, il suivit son penchant paisible et naturellement curieux et décida de chercher la paix et le réconfort dans ces grandes institutions patrimoniales qu’on appelle « Bibliothèques ». Il paraîtrait qu’on y conserve des trésors inouïs dans tous les domaines. Or, sa vie d’errance lui avait donné le goût des écrits lointains. Il se souvenait, avec nostalgie, de quelques-unes des 3 000 langues, sans compter les dialectes, parlées sur la terre. La perspective de se plonger dans les délices de la multitude des langues le réjouit. Mais son enthousiasme fut vite modéré quand il s’aperçut que dans son beau pays de France seuls des documents en caractères latins, enfin presque, lui étaient proposés. Malgré son opiniâtreté, ses recherches ne débouchaient que très rarement sur des textes en cyrillique, en hébreu, en arabe, en chinois, japonais ou thaï. Astucieux et intelligent, il en comprit bientôt la raison. De nos jours la plupart des bibliothécaires établissent des catalogues de références informatisés en utilisant des outils qui traitent correctement les caractères 8‑bits. Ce système de codage est satisfaisant pour 256 caractères : lettres, signes de ponctuation, symboles techniques… Mais il y a bien plus de 256 caractères dans le monde ! Alors que faire ? Notre curieux était, une fois de plus, confronté à la complexité du traitement de l’information.

Des gens avisés lui dirent de ne pas s’inquiéter car des études en cours laissaient entrevoir des solutions. L’une d’entre elles portait un nom significatif. On la nommait UNICODE. Elle consistait, en fait, à mettre au point un jeu de caractères universels en spécifiant un code unique pour chaque caractère quelle que soit la langue, quel que soit le système de signes et quel que soit le logiciel choisi pour traiter les documents.

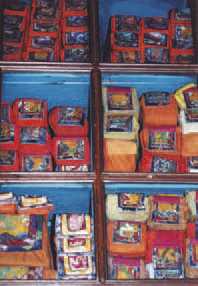

Textes sacrés conservés au Dip Tse-Chok Ling Gompa, McLeod Ganj, Inde

Photo de L. Roussel, 2004

Émerveillé par l’ingéniosité de l’esprit humain et une telle prouesse, notre homme n’était pas loin de penser que les mésaventures de la tour de Babel était une simple péripétie fantasmagorique et abracadabrantesque et que grâce aux miracles technologiques il devenait simple de régner sur les formes du savoir, son traitement et sa diffusion. Hélas, sa joie fut brève. Il comprit très vite que la technologie UNICODE était complexe et qu’il y avait de multiples façons d’encoder les caractères ! Et, qu’en effet, selon la méthode choisie, des complications pouvaient surgir, de précieuses données pouvaient se perdre et la confusion envahir les catalogues des bibliothèques trop aventureuses. Une grande prudence s’imposait. Ces nouvelles péripéties dans le monde des sciences de l’information entraînèrent notre curieux dans une longue méditation. Une pensée, en particulier, ne le quittait plus. Celle de Cornélius Castoriadis affirmant que « derrière l’idée de puissance gît le phantasme du contrôle total, de la volonté ou du désir maîtrisant tout objet et toute circonstance […] mais assez curieusement, il y a toujours eu aussi conscience de certaines limites interdites à l’homme comme le montre le mythe de la tour de Babel ou l’hubris grecque ».1

Rassuré par tant de sagesse et de foi, vertus nécessaires pour dépasser les obstacles aux progrès technologiques, épistémologiques et bibliothéconomiques, notre curieux partit pour de nouvelles aventures.

Cataloguer des ouvrages écrits en breton ou en drehu (Kanakie), c’est bien ; cataloguer dans ces langues, c’est mieux ! C’est ce que feront bientôt les bibliothécaires néozélandais (pas en breton, mais en maori !), en s’appuyant sur les futurs Mäori Subject Headings (MSH), développés sur le modèle des LCSH. Il ne s’agit pas seulement de traduire les vedettes américaines, mais de disposer d’un vocabulaire contrôlé adapté à la culture maorie, dans sa structure comme dans son contenu.

À terme, on peut espérer que les ouvrages anglophones aussi seront indexés en MSH – et toujours en LCSH bien sûr. Et pour en savoir plus, cliquez !

http://www.lianza.org.nz/mshwp/mshwp.shtml

Yann Nicolas

ABES