L’Université de Poitiers, fondée en 1431 par le pape Eugène IV et confirmée par les lettres patentes du roi Charles VII, a une très riche tradition de documentations et en particulier dans le domaine de l’histoire. Si l’on fait remonter la fondation de l’université au Moyen Âge, ce sont toutefois les facultés créées au XIXe siècle – celle de Lettres en 1846 – qui ont mis en place des bibliothèques regroupées, en 1879, dans une bibliothèque de l’université, ancêtre de la bibliothèque universitaire actuelle. Elle comprenait, alors, 12 000 volumes, dont un bon tiers concernait l’histoire. S’y sont rajoutés, au début du XXe siècle, à la suite de la loi de séparation de l’Église et de l’État en 1905, les fonds de plusieurs bibliothèques ecclésiastiques, parmi lesquels ceux du grand séminaire de Poitiers et ceux de l’évêché de Luçon.

La bibliothèque universitaire comporte, dans sa section « Droit-lettres », une importante collection destinée aux étudiants et enseignants‑chercheurs en histoire : dans son fonds général, on peut estimer à près de 10 0000 volumes et à plus d’une centaine de périodiques vivants les collections qui se rattachent à l’histoire ou à ses sciences auxiliaires, dont environ un cinquième se trouve en libre accès. La BU possède la majorité des grandes bibliographies rétrospectives dans le domaine de l’histoire, de la Bibliothèque historique du père Lelong (1768‑1778) aux bibliographies plus contemporaines, des bibliographies spécialisées (ex. : Bibliotheca scriptorum classicorum), les grandes séries de sources publiées (ex. : Les Sources de l’histoire de France), les principales synthèses historiques des XIXe et XXe siècles, de nombreuses bibliographies courantes françaises et étrangères.

Campagnes de Turenne… et catalogage

Le Moyen Âge

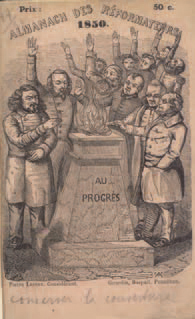

La BU s’est peu à peu spécialisée dans le Moyen Âge ; centre d’acquisition et de diffusion de l’information scientifique et technique (CADIST) en histoire médiévale pour la période du IXe au XIIe siècle, elle participe, depuis 1994, au pôle associé de la Bibliothèque nationale de France pour l’histoire médiévale – notamment en histoire monastique, art et patrimoine médiéval – avec la médiathèque de Poitiers, le centre d’études supérieures de civilisation médiévale (CESCM) et le service régional de l’inventaire – Direction régionale des affaires culturelles du Poitou‑Charentes. Mais la BU possède aussi un riche fonds ancien (7 incunables, 2 000 ouvrages du XVIe siècle, 35 000 ouvrages des XVIIe et XVIIIe siècles, de nombreux manuscrits) qui attire des enseignants‑chercheurs et des étudiants du 3e cycle. Un fonds particulier, le fonds Dubois, issu du legs d’un ancien professeur de l’université, concerne les doctrines économiques et sociales du XVe au XXe siècle et recèle des brochures et documents parfois rares, notamment sur les socialismes utopiques de la première moitié du XIXe siècle – Discours d’Étienne Cabet, le célèbre auteur du Voyage en Icarie, almanachs phalanstériens… Enfin, la BU abrite des archives privées, les archives d’Argenson, comprenant des dossiers, des registres, des parchemins, des cartes, des plans, des affiches, et autres documents du XIIIe au XIXe siècle. On y trouve en particulier une documentation manuscrite extrêmement riche sur les aspects politiques et militaires du temps du Ministère d’Argenson (1743‑1756), mais aussi sur toutes sortes de sujets allant, entre autres, des titres domaniaux aux campagnes de Turenne ou au babouvisme.

Almanach des réformateurs. - Paris : Martinon, 1850

Fonds Dubois 4537

Le Sudoc

La BU, dont le catalogage se fait dans le Sudoc, est donc un point d’appui essentiel pour les étudiants et les chercheurs en histoire, malgré son éloignement géographique des lieux d’enseignement. En effet, établie sur le campus en 1971, alors que les enseignements d’histoire se déroulent au centre‑ville, il faut aussi compter sur les collections de la bibliothèque du département d’histoire et celles de bibliothèques plus spécialisées, dont la plus importante est celle du CESCM. Les quelque vingt-cinq enseignants du département d’histoire encadrent près de 600 étudiants en licence, un peu plus de 200 en mastère et une trentaine de doctorants, ainsi que les postulants aux concours du professorat. Les enseignements couvrent tous les aspects de l’histoire, de la méthodologie et de l’archivistique aux programmes plus spécialisés. La licence comprend une mention documentation. Il existe aussi un diplôme universitaire de « patrimoine et développement local Poitou-Charentes/Québec ».

La bibliothèque du département d’histoire, sise derrière le magnifique hôtel Fumé, au centre‑ville de Poitiers, occupe actuellement un local de 220 m2, comprenant une salle de lecture de 36 places. Elle contient un fonds de 23 000 monographies et 33 titres vivants de périodiques. Le catalogage se fait dans le Sudoc, la bibliothèque participant au service informatisé de gestion de bibliothèque (SIGB Absys), en tant que bibliothèque associée au service commun de la documentation.

La loi sur l’enseignement supérieur (26/1/84) stipule que les universités peuvent créer des services communs de la documentation (SCD), dans des conditions fixées par décret notamment pour assurer l’organisation des bibliothèques et des centres de documentation. C’est ainsi que les SCD regroupent soit par intégration, soit par association les bibliothèques d’UFR, d’instituts ou de laboratoires et les bibliothèques universitaires. Les bibliothèques intégrées sont les anciennes BU et, éventuellement, d’autres bibliothèques dont, en principe, les moyens (crédits documentaires et personnels) sont affectés au service commun. En revanche, les bibliothèques associées sont, pour la plupart, les bibliothèques d’UFR, de laboratoires ou d’instituts qui conservent leur autonomie en matière de personnels et crédits documentaire et doivent seulement signaler leur documentation et la rendre accessible, suivant les modalités techniques appliquées dans le service commun.

Le 12e plan

Avec un nombre de prêts tournant autour de 7 500 par an, les locaux, à la proximité immédiate des salles de cours et de travaux dirigés, se révèlent trop petits. L’agrandissement est projeté par l’UFR de sciences humaines dans le cadre du 12e plan, pour aboutir à une nouvelle bibliothèque de 2 500 m2 qui regroupera les bibliothèques de l’UFR et celles des laboratoires de recherche.

La bibliothèque du CESCM, intégrée au SCD, est bien entendu consacrée principalement au Moyen Âge. Elle s’étend sur 410 m2 et contient d’importantes collections acquises par achat mais aussi par tout un système d’échanges avec les pays étrangers, grâce en particulier à la publication d’une revue célèbre parmi les médiévistes du monde entier : Les Cahiers de civilisation médiévale. Ce fonds de 33 000 volumes et 300 titres de périodiques vivants est aussi catalogué dans le Sudoc. Une trentaine de lecteurs viennent chaque jour et empruntent environ 2 500 volumes par an.

Histoire d’Acadie et d’ailleurs

Pour en terminer avec la documentation en histoire de l’université, on ne saurait passer sous silence les collections de certains centres de recherche comme le Groupe d’études et de recherche historiques du centre‑ouest atlantique (GERHICO), dont les fonds documentaires, actuellement confidentiels seront intégrés dans la future bibliothèque de l’UFR ou l’Institut d’études acadiennes, dont les collections font partie de la bibliothèque de la Maison des sciences de l’homme et de la société (MSHS) et à ce titre sont catalogués dans le catalogue commun de l’université. On notera enfin que le département d’histoire de l’art et d’archéologie de l’université possède également une bibliothèque qui peut intéresser historiens et étudiants en histoire.

Et on n’aura garde d’oublier que la documentation en histoire accessible à l’université de Poitiers peut être complétée par celle contenue dans les riches centres documentaires que sont la médiathèque François‑Mitterrand de Poitiers, les bibliothèques de la direction régionale des affaires culturelles (archéologie, inventaire, monuments historiques), les archives départementales de la Vienne ou la bibliothèque de l’abbaye de Ligugé.