La collaboration de la bibliothèque Sciences et Techniques - Sports de l’université de Limoges avec l’artiste-plasticien Joseph Kawerk, qui a donné lieu à deux expositions, place la bibliothèque comme une actrice importante de la création artistique et réaffirme son rôle de « passeuse ».

La bibliothèque Sciences et Techniques — Sports de l’université de Limoges entretient, depuis le début des années 2010, une collaboration avec un artiste-plasticien spécialisé dans la reconstitution d’animaux préhistoriques. Si, au départ, la bibliothèque avait uniquement pour rôle de pourvoir aux besoins documentaires de l’artiste, elle s’est peu à peu affirmée comme un pôle de ressources plurielles, au service d’une démarche artistique atypique. De cette collaboration ont découlé deux expositions itinérantes : Paléosculptures 1 et 2.

Premiers contacts

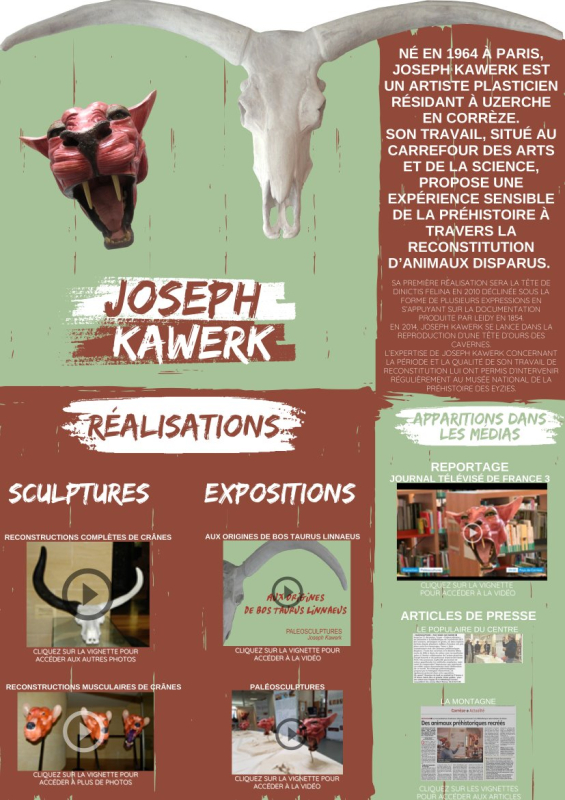

Riche d’un parcours varié (baccalauréat scientifique, sculpture, moulage à froid, tannerie, chimie appliquée au traitement du cuir, coloriste sur tissus ou encore taxidermie), Joseph Kawerk propose une expérience sensible de la préhistoire à travers la reconstitution d’animaux disparus. Dès 1991, il commence à s’intéresser de plus près à la préhistoire en multipliant les lectures et en réalisant quelques travaux de moulage. Afin que son travail de reconstitution soit le plus fidèle possible, il devient nécessaire de collecter un maximum de sources brutes : scans 3D (Musée d’Histoire Naturelle de l’État de l’Idaho), vestiges osseux (musées de Tautavel, de Solutré, de Clermont-Ferrand) et, en premier lieu, un important corpus bibliographique, raison initiale pour laquelle il s’est rapproché de la bibliothèque universitaire de Sciences et Techniques de Limoges en 2010. Pour la collecte des sources bibliographiques, il recourt aux services proposés par la bibliothèque universitaire (recherche documentaire, prêt entre bibliothèques). Le corpus constitué rassemble des articles de périodiques scientifiques, des thèses et des monographies autour de la méthodologie et de la description normalisée d’ossements découverts sur des sites archéologiques.

De la constitution d’un corpus à la naissance d’un réseau

Au fil de l’avancement du projet, de nouveaux besoins émergent : confronter les découvertes lacunaires à des avis scientifiques, avoir accès à des vestiges ou exposer les premières œuvres. Dans ce contexte, l’équipe de la bibliothèque joue un rôle de facilitateur. Afin de pouvoir procéder aux reconstitutions en effectuant des scans 3D, Joseph Kawerk a besoin d’accéder à des vestiges osseux conservés dans des musées. Les institutions garantes de la conservation de ces vestiges très précieux se montrent cependant souvent réticentes à communiquer ces pièces à un particulier. Aussi, le responsable de la bibliothèque intervient en amont pour présenter aux musées ou aux collectionneurs privés la démarche scientifique de l’artiste et le projet de médiation dans lequel elle s’inscrit. Par ailleurs, l’équipe met en relation Joseph Kawerk avec le Professeur Daniel Petit, habitué de la bibliothèque et enseignant-chercheur déjà engagé dans des actions de vulgarisation scientifique. Cette rencontre permet des échanges fructueux, autant sur la démarche que sur les problématiques rencontrées. L’implantation de l’université de Limoges sur trois départements a permis de présenter la première exposition sur les sites de Limoges et de Brive-la-Gaillarde. Le contact privilégié du responsable de la BU avec le SCD de Clermont-Ferrand a permis de la présenter aussi à la BU UniVegE (Herbiers universitaires de l’université de Clermont-Auvergne).

Exposition Joseph Kawerk, paléosculptures

Les savoir-faire de l’équipe au service de l’artiste

Si nous avons souligné le rôle joué par les services du prêt entre bibliothèques dans la collecte de sources bibliographiques, c’est néanmoins toute l’équipe de la bibliothèque qui a mis ses compétences professionnelles ou extra-professionnelles au service de ce projet de médiation. Ayant besoin d’une assistance technique pour télécharger les fichiers 3D mis à disposition par différents musées virtuels, Joseph Kawerk a pu bénéficier de l’aide d’un agent de la bibliothèque pour obtenir les fichiers requis et disposer d’un soutien technique au long de ses recherches.

Dans un deuxième temps, afin de mieux appréhender les reconstitutions de Joseph Kawerk, il a été nécessaire de les inscrire dans leur contexte scientifique, historique et technique. À ce titre, un commissariat d’exposition, constitué du Pr. Petit et d’une partie de l’équipe de la bibliothèque a été constitué. L’objectif était de rédiger des contenus scientifiques valides mais synthétiques et ainsi accessibles au grand public. Un membre du personnel du SCD s’est ensuite chargé de la conception graphique des posters pour donner à l’exposition une identité visuelle percutante.

Précisons enfin que la bibliothèque et son personnel sont intervenus dans toutes les opérations visant à communiquer autour des deux expositions en concevant des supports (affiche, flyers, vidéos…) et en les diffusant au sein de ses réseaux. Les référents communication au sein de la BU et du SCD ont pris contact avec les médias locaux. La BU a également assuré un « service après-vente » en proposant à l’artiste des supports de communication lui permettant de démarcher d’autres établissements (réalisation de plaquettes et vidéos…).

Des retombées positives

En parvenant à toucher un public varié, les deux expositions ont rencontré un véritable succès. Paléosculptures a bénéficié d’une couverture médiatique locale à travers la publication d’articles dans la presse quotidienne régionale (Le Populaire, La Montagne) et la diffusion d’un reportage dans un journal télévisé (France 3 Brive).De nombreuses visites, commentées par l’artiste et l’enseignant associé au projet, ont été organisées à destination du grand public et de la communauté universitaire (étudiants et enseignants-chercheurs ; enseignants du secondaire). Ainsi, le grand public a pu profiter d’une approche accessible mais néanmoins exigeante sur des questions relevant de la paléozoologie. Au final, toutes les parties impliquées dans ce projet ont appris de cet investissement intellectuel et humain. Pour l’artiste, en plus d’avoir pu tirer parti des savoir-faire des équipes et d’un lieu propice à la médiation, ce fut l’occasion de disposer à terme de deux expositions « clés en main » qu’il a pu proposer à d’autres établissements. Ce projet a permis au SCD de présenter deux expositions originales au rendu spectaculaire, conférant à l’établissement une visibilité dépassant le milieu universitaire. Il a aussi permis de réaffirmer le rôle de « passeur » d’une bibliothèque universitaire, en rappelant que tout travail scientifique s’appuie sur une collecte de données et, donc, sur des services documentaires.

Les compétences du personnel de la bibliothèque valorisées dans un contexte nouveau

Enfin, Paléosculptures a été l’occasion pour les agents de la bibliothèque Sciences et Techniques-Sports de valoriser des compétences existantes ou d’en mobiliser de nouvelles dans le cadre d’une expérience aussi passionnante qu’inattendue. Ce projet tend à montrer que la bibliothèque universitaire, traditionnellement associée à la notion de médiation, peut aussi devenir une actrice importante de la création artistique. Les multiples savoir-faire des agents, habituellement employés pour la mise en valeur des collections et du patrimoine universitaires, se révèlent tout aussi pertinents lorsqu’ils sont appliqués à l’accompagnement d’un artiste. Les sujets à la croisée des arts et de la science ne manquent pas (arts numériques, Art et intelligence artificielle, Art et mathématiques,…). Participer à la création et à l’organisation des événements relatifs à ces thématiques sont autant d’occasions d’attirer un public nouveau, qui se sent trop souvent illégitime lorsqu’il s’agit de pénétrer dans l’enceinte d’une structure universitaire. Par ces actions, la BU prouve qu’elle a, plus que jamais, un rôle à jouer dans le rapprochement à opérer entre sciences et société1.