Faire correspondre, à la carte des enseignements et à la carte de la recherche, une carte documentaire calée sur le réseau physique des bibliothèques pour toute la documentation papier, qui est encore largement essentielle en droit, sciences économiques et gestion.

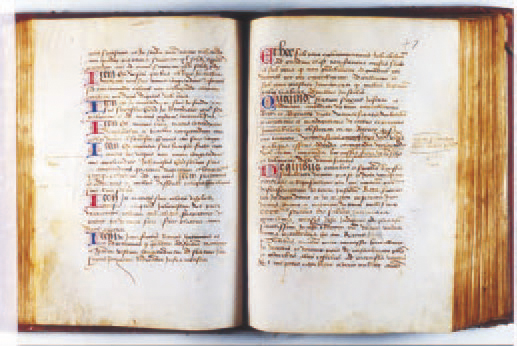

Manuscrit des statuts de l’université de Toulouse

Photo de J. Gloriès

L’Université de Toulouse a été créée en 1229 et revendique, entre autres titres de gloire, celui de plus ancienne faculté de droit de France1. Elle est en tout cas, aujourd’hui, l’une des plus importantes, et cet éclat se répercute sur ses bibliothèques, que ce soit par l’ancienneté – l’organisation de la première BU, sous sa forme « moderne », date de 1880 – ou par l’importance des collections et des services.

L’organisation documentaire de l’Université Toulouse I présente plusieurs caractères originaux.

En premier lieu, et en raison de la carte des enseignements de l’université et de la proximité des sites géographiques, la différenciation disciplinaire habituelle des sections n’est pas ici opérante et les deux sections du service commun de la documentation, la bibliothèque de l’Arsenal et la bibliothèque de la Manufacture, développent et conservent toutes deux des collections correspondant à l’ensemble des disciplines enseignées à l’université : le droit, l’économie, la gestion, l’administration, les sciences politiques, l’informatique. Les différences entre les deux bibliothèques s’établissent sur les sous-disciplines ou spécialités et sur le niveau de la documentation. La Manufacture est une bibliothèque dévolue à la recherche en économie et gestion et à certaines branches du droit2 ; l’Arsenal est principalement la bibliothèque des étudiants de 1ers cycles et licence et la bibliothèque de référence pour la majeure partie des domaines juridiques. Les bibliothèques d’UFR sont très peu nombreuses et ont été précocement intégrées au service commun de la documentation. Dès lors, elles ont été concernées, au même titre que les deux sections, par les différents projets du service de documentation : informatisation dans le système de gestion, accès aux ressources électroniques – réseau de cédéroms, puis ressources en ligne –, plan de formation des personnels, modernisation des locaux et de l’organisation.

Dernier et essentiel élément dans cette présentation rapide du contexte : comme pour affermir et consacrer, en quelque sorte, l’appétence intense et bien connue des juristes pour la documentation et les bibliothèques, l’université s’est impliquée dès la création du service commun de la documentation, et de façon déterminante, dans toutes les étapes et tous les événements majeurs du développement des bibliothèques : création de postes sur sa dotation propre – en plus des créations de la filière bibliothèque –, participation financière des UFR à l’achat de documentation sur papier et de ressources électroniques, intégration dans les cursus et caractère obligatoire de la formation documentaire, financement sur le budget propre de l’université du surcoût de 4 MF (en 2001) des travaux de rénovation de l’Arsenal, entre autres exemples. Même si elle reste, comme partout, à améliorer, l’intégration du service commun de la documentation à l’université est, à Toulouse I, une réalité qui se mesure en actes.

Catalogueuses itinérantes

Si les sept premières années de son existence ont été marquées par des « chantiers » lourds et très visibles – création de la BU de la Manufacture, rénovation et restructuration de la BU de l’Arsenal, réseau de campus des ressources électroniques, généralisation de la formation documentaire – les projets actuels du service commun de la documentation, s’ils sont moins spectaculaires, n’en sont pas pour autant moins essentiels.

Le premier est le parachèvement du signalement de toute la documentation de niveau recherche reçue à l’université, quel que soit le lieu où celle-ci est conservée. Engagé avec un « chantier de recensement des périodiques », préalable nécessaire par ailleurs à toute négociation de consortium pour les périodiques électroniques, ce travail se poursuit avec le catalogage dans le Sudoc, puis le versement dans le système local, des ouvrages des bibliothèques d’UFR et de centres de recherche. À cet égard, le « basculement dans le Sudoc » a constitué un atout de poids dans le dispositif. Bien accepté et bien vécu, de manière générale, par les personnels des BU, qui ne manifestent aucune nostalgie à l’égard de leur ancienne source, le Sudoc est un argument décisif pour les catalogueuses itinérantes chargées des collections des bibliothèques intégrées et associées : armées de leur ordinateur portable, travaillant sur place sans déranger les collections ni les lecteurs, elles sont bien acceptées des responsables de ces structures dont elles allègent la tâche, tout en produisant un outil collectif au niveau de l’université, outil dont le caractère précieux est de jour en jour plus sensible. S’il arrive qu’une difficulté de catalogage excède les compétences de cette équipe volante – et force est de constater qu’en ces temps de chargements répétés et de doublons non résolus, le cas se présente quelquefois –, le document est alors soumis à l’un des catalogueurs experts du service commun de la documentation, qui en vient rapidement à bout.

Parallèlement, le signalement dans le Sudoc des collections des deux BU s’est intensifié, à la rentrée de septembre 2002, grâce à une opération de conversion rétrospective menée in situ avec l’assistance de catalogueurs contractuels ; pour des raisons historiques liées au mode de travail dans la source précédente, le nombre de notices de ces bibliothèques dans le Sudoc est inférieur à ce nombre dans le système local, et a fortiori au total des collections. L’objectif est, évidemment, de cataloguer la totalité des fonds dans le système national comme dans le système local.

Charte documentaire

Au-delà de ce travail de signalement dans le Sudoc, qui n’est pas en soi un objectif stratégique mais le moyen de connaître de façon exacte ce que l’ensemble des bibliothèques possède, le projet de charte documentaire, entendu au niveau de l’université, apparaît sensiblement plus complexe. Cet outil permettra d’indiquer aux utilisateurs, étudiants, enseignants et chercheurs, quelle est la bibliothèque qui répond à tel ou tel de leurs besoins – ce que le catalogue fait de manière détaillée, au niveau de l’unité bibliographique, mais pas de manière synthétique, au niveau du sujet. Ayant pour vocation première de mettre en cohérence les acquisitions dans les différents sites, il permettra par conséquent aux acquéreurs de toutes les bibliothèques de situer leur travail dans un ensemble, d’éviter les doublons comme les lacunes dans les achats et aux universitaires prescripteurs de commandes de savoir à coup sûr à qui s’adresser. Il s’agit, en fait, de faire correspondre à la carte des enseignements – complexe et mouvante – et à la carte de la recherche – dont les équipes ont parfois une vision trop étroite des ressources documentaires disponibles – une carte documentaire, calée sur le réseau physique des bibliothèques pour toute la documentation sur papier, qui est encore largement essentielle pour les disciplines de l’université. Ce travail, piloté par le conservateur responsable du service de la coordination documentaire, est réalisé en se fondant, d’abord, sur des groupes de travail des acquéreurs du service commun de la documentation et, dans un deuxième temps, sur les commissions consultatives d’acquisition. Déjà, le principe de la nécessaire dissociation entre lieux d’enseignement ou de recherche et lieux de documentation – une équipe de recherche ne peut avoir, à proximité immédiate, tous les livres et les périodiques qui lui sont nécessaires – est largement admis et validé, accord facilité, il est vrai, par la montée en puissance de la documentation électronique. Il reste à construire la méthode et les outils d’un tel travail, qui ne sont pas encore réellement développés dans le contexte universitaire français.