Le service commun de la documentation de l’université de la Méditerranée participe au réseau AUROC depuis 1988. Le 12 novembre 2001, il basculera dans le système universitaire de documentation. Une rentrée placée sous le signe du changement.

Créée en juillet 1973, l’Université de la Méditerranée (Aix-Marseille II) comprenait, à la rentrée universitaire 2000, 13 composantes localisée sur 26 sites, majoritairement à Marseille, mais aussi Aix‑en-Provence, Gap et La Ciotat. Elle comptait un effectif stabilisé de près de 20 000 étudiants, dont 24 % d’étudiants de 3e cycle, 1 440 enseignants et 1 760 non-enseignants – IATOS.

Ses vocations dominantes sont réparties en trois grands secteurs de formation et de recherche : Sciences, Sciences de l’Homme, Société et techniques.

Elle est également, le siège de l’Université euroméditerranéenne « sans murs », THETYS, créée en 2000 et qui associe 22 universités françaises et étrangères des rives nord et sud de la Méditerranée.

Le siège de l’université est à Marseille et jusqu’en 1999, son président était un médecin. Élu en juillet 1999, le président Michel Laurent était auparavant directeur de l’UFR de STAPS – Sciences et techniques des activités physiques et sportives.

Créé en janvier 1987, le service commun de documentation regroupe six bibliothèques universitaires – cinq à Marseille et une à Aix‑en‑Provence. Le conseil d’administration de l’université vient de demander la création d’une bibliothèque universitaire à Gap.

L’ensemble du personnel du SCD a accompagné la modernisation qui, au prix d’un effort soutenu, changeait profondément ses conditions de travail. Mais modernisation, dont, dans le même temps, les usagers du service commun de la documentation percevaient peu ou mal l’impact sur le service rendu et dans tous les cas l’ampleur des efforts consentis.

Lors d’un séminaire interne consacré à la documentation, le président de l’université, début 1998, demandait au service commun de la documentation de faire un geste significatif pour les chercheurs en mettant à leur disposition au 1er janvier 1999, sur le réseau de l’université, cinq revues scientifiques d’intérêt général et de haute valeur scientifique : Nature, Science, Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, Lancet, New England journal of medicine.

Au Congrès de l’ADBU, tenu à Grenoble en septembre 1998, Francine Demichel, directrice de l’enseignement supérieur, affirmait fortement l’objectif de construire simultanément la bibliothèque physique pour les étudiants et la bibliothèque virtuelle pour la recherche.

La décision fut donc prise par le service commun de la documentation de proposer à l’université de travailler simultanément à la réalisation des deux objectifs dont le point commun était la mise en œuvre d’opérations à visibilité notoire pour les usagers et d’un intérêt « stratégique » pour l’université. L’accord de l’université fut obtenu, mais en se souvenant qu’à l’époque prévalaient deux postulats : la documentation électronique est gratuite et son utilisation est facile. Donc bibliothèques et bibliothécaires vont devenir inutiles…

L’objectif de la bibliothèque physique aboutit à la mise à plat des surfaces et à l’élaboration d’une politique d’égalisation des sites, afin que chaque étudiant puisse bénéficier du minimum d’1m2/étudiant avec un calendrier dégageant les opérations prioritaires.

Même inachevé, ce programme déroule son cours et s’applique désormais à l’antenne universitaire. Il a de plus permis la mise en place de financements croisés puisque la première opération a été réalisée hors contrat de plan pour des raisons d’urgence.

L’amélioration du service rendu aux étudiants s’est traduite par une augmentation des horaires d’ouverture, rendue possible grâce à des créations d’emploi. Et bien que les horaires des six bibliothèques universitaires n’aient pas été homogénéisés, en raison d’une part des différences d’effectifs affectés mais aussi en raison des pratiques des usagers propres à chaque site, une bibliothèque ouvrait plus de 60 heures par semaine, quatre ouvraient entre 52 h 30 et 59 heures et la dernière assurait un service de 42 h 30.

Reste à connaître maintenant l’impact de l’application de l’ARTT dans les universités.

L’objectif de la bibliothèque virtuelle a connu un développement que peu imaginaient, ni dans ses aspects quantitatifs, ni dans la qualité du service rendu, ni dans l’impact sur le service commun de la documentation, l’université et les organismes de recherche associés à elle, pour ne s’en tenir qu’aux implications locales.

Pendant le premier semestre 1999, le service commun de la documentation a mis en ligne la version électronique de ses propres abonnements et pour répondre, sans barguigner, à la demande du président, c’est une centaine de titres qui ont été disponibles au 1er janvier sur le site web de l’université mais pas la totalité des cinq titres demandés, puisque même maintenant Nature n’est pas disponible pour des raisons connues de tous les professionnels.

Six mois plus tard, l’adhésion à ce qui n’était pas encore le Consortium Couperin, mais seulement l’union de quelques individualités convaincues, ouvrait le dossier des accès croisés, posait déjà le problème de l’archivage papier et enrichissait les 100 abonnements papier des éditions Elsevier, dispersés dans six bibliothèques, d’un accès multisite à 450 revues.

Depuis le mouvement ne s’est plus arrêté et le service commun de la documentation offre à son public de chercheurs l’accès à 1 106 titres papier, qui lui appartiennent mais dispersés dans 6 bibliothèques, et à 2 077 titres électroniques, dont 30 % adossés aux titres papier. Ce qui signifie que 1 454 revues ne sont disponibles qu’en version électronique mais d’accès égalitaire quel que soit le site. Et ce fait constitue déjà une réponse à la question controversée de l’archivage local.

La mise en ligne des revues plein texte a provoqué l’abandon de l’hébergement sur le serveur web de l’université et la construction d’un site, propre au service commun de la documentation (http://www.bu2.univ-mrs.fr), permettant l’accès à toutes les ressources documentaires et commençant à remplir la fonction du « guichet unique » souhaité pour faciliter la tâche des utilisateurs, mais aussi pour affirmer l’image du service commun de la documentation. Le site actuel, bâti à la hâte, est en cours de redéfinition pour améliorer sa fonctionnalité.

La qualité du service rendu ne s’apprécie pas seulement à la variété de l’offre, même si on constate que des titres, dont on n’aurait pas imaginé l’utilité pour l’université, font l’objet de consultations.

Elle s’apprécie aussi au changement des méthodes de consultation permises désormais par les liens directs entre références bibliographiques sélectionnées et articles en ligne, ce qui a provoqué en amont l’abandon des versions cédérom au profit des versions web pour les bibliographies.

Elle s’apprécie surtout au regard différent des chercheurs sur les bibliothécaires qui au départ n’étaient pas crédités d’un tel savoir-faire !

Et les facilités d’accès, non seulement par adresses IP, mais aussi par mots de passe permettant un accès hors des lieux de travail ne présentent d’ailleurs pas d’avantages que pour les seuls chercheurs. Elles minimisent, voire réduisent, le problème des fermetures et des horaires.

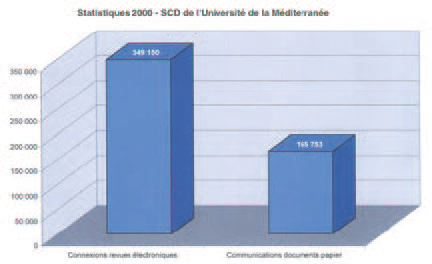

Pour le service commun de la documentation de l’Université de la Méditerranée, son organisation et ses personnels, si l’épineuse question des horaires d’ouverture n’existe plus pour une partie du public desservi, l’explosion des nouvelles technologies remet en cause profondément les pratiques professionnelles habituelles. La question la plus évidente étant la difficulté de gérer les revues au niveau de chaque bibliothèque universitaire tout en gardant une cohérence à l’échelle du service commun de la documentation. Et l’un des défis à relever réside dans la recherche d’une solution minimale qui consistera à trouver l’articulation entre les deux bibliothèques qui actuellement coexistent, l’idéal étant de réussir à fusionner dans un seul ensemble cohérent tous les types de ressources, quels que soient leurs supports, leurs modes de consultation, les pratiques de leur public. La comparaison des modes de consultation constatés en 2000 montre le bouleversement qui s’est installé, même si pour les documents papier les consultations en libre accès n’ont pas été prises en compte, étant donné la disparité des procédures de comptage.

La tâche serait facilitée si la documentation électronique existait en français et si le public des étudiant était impliqué, ce qui n’est pas encore le cas, du moins dans ce service commun de la documentation.

L’université, quant à elle, découvre l’atout qu’elle détient ; et pour son image vis à vis des composantes, car le service commun de la documentation relève de la présidence, et pour ses partenaires qui ne disposent pas d’une structure aussi professionnelle pour traiter la documentation.

À l’Université de la Méditerranée, tous les partenaires – CNRS, INSERM, Assistance publique‑Hôpitaux de Marseille – demandent l’accès à la documentation électronique en souhaitant plus ou moins ouvertement y avoir accès sans participer à son financement. Quel que soit l’actuel résultat des négociations, un accord est conclu avec l’APHM, en cours avec le CNRS, en projet avec l’INSERM. Et les dossiers se complexifient au fur et à mesure de leur avancement. D’autant que les mouvements qui affectent le statut des structures des organismes de recherche transforment les données du problème. Ce mouvement est particulièrement accentué à Marseille, où les opérations de regroupement, pour aboutir à une meilleure lisibilité de la carte universitaire, sont généralisées. C’est dire qu’en fait les trois universités se sont engagées, dans le contrat quadriennal en cours, à redéfinir leurs périmètres et que leurs services communs de la documentation doivent les accompagner. La dernière conséquence, qui n’incombe qu’en partie à la documentation électronique, est qu’une nouvelle forme de coopération interuniversitaire est mise en place depuis la signature des contrats quadriennaux en décembre 2000 par les trois universités. Chaque université s’est vu confier un champ d’application pour l’ensemble. Et c’est l’Université de la Méditerranée qui, avec un budget de 1MF/an, a la charge de mener une politique documentaire commune comportant trois volets : la construction de bibliothèques, le développement des ressources électroniques, la création d’une carte à puce permettant l’accès unique aux bibliothèques universitaires des trois universités.

Le volet concernant les ressources électroniques est le dossier le plus avancé car il ne fait intervenir que les bibliothécaires ; et pour qui connaît l’histoire des trois services communs de la documentation qui regroupent les onze bibliothèques universitaires d’Aix‑Marseille…

Complexité

La première caractéristique du service commun de la documentation est de ne pas desservir la totalité des composantes.

L’École supérieure de mécanique et l’Institut de mécanique sont desservis sur le site de Château Gombert par la médiathèque de l’Institut méditerranéen de technologie, qui relève du service commun de la documentation de l’Université de Provence, le Centre d’océanologie et l’École de journalisme ont une bibliothèque associée au service commun de la documentation de l’université et dernier cas, l’IUT tient à sauvegarder son autonomie… Pour le secteur enseignement, les bibliothèques « physiques » atteignent 83 % du public étudiant qu’elles sont chargées de desservir. Pour le secteur recherche, l’activité scientifique de l’université repose sur 106 laboratoires, dont 11 UPR relevant du CNRS, 12 unités de l’INSERM, 5 unités du CEA, mais aussi 43 UMR relevant du CNRS, de l’INSERM, de l’IRD, du CEA et de l’INRETS, mais aussi 34 équipes de statuts plus transitoires. Il est sans doute nécessaire d’ajouter que 13 laboratoires sont également associés aux deux autres universités d’Aix-Marseille et que celle de la Méditerranée est partenaire de 7 IFR et de 3 FR.

À ces organismes de recherche il convient d’ajouter le partenariat obligé de l’UFR de médecine et de l’Assistance publique–Hôpitaux de Marseille, ce qui amène la dispersion des étudiants et chercheurs des disciplines de santé dans les quatre grands hôpitaux de la ville.

La deuxième caractéristique du service commun de la documentation est d’avoir à desservir, compte tenu de la composition et de la localisation des activités de recherche, voire d’enseignement, des usagers dispersés dans des laboratoires certes associés à l’université mais relevant d’établissements publics différents et de ministères différents.

Réalités

Pour remplir sa mission et desservir tous ses publics, le service commun de la documentation dispose de 16 000 m2, 68 emplois, des ressources documentaires et d’un budget annuel de 10,5 MF. 16 000 m2, soit 0,8 m2/étudiant avec, sur les sites desservis, une inégale répartition des capacités d’accueil. Une extension de 1 200 m2 sur le campus Timone a permis en 1999 de normaliser les surfaces du secteur de santé. Il reste à réduire le handicap dont souffrent les surfaces du secteur de sciences économiques, tant à Aix-en-Provence qu’à Marseille, puisque les ratios actuels y sont respectivement de 0,56 et de 0,24. Le plan U3M apporte une réponse interuniversitaire avec le projet d’une bibliothèque universitaire commune aux trois universités à Aix-en-Provence et commune à deux universités à Marseille. Mais, dans les deux cas, il s’agit d’opérations délicates, en secteur urbain, difficiles à mettre en œuvre et dont l’aboutissement renferme encore des incertitudes.

68 emplois, toutes catégories et tous statuts confondus, des filières bibliothèques, ASU et ITARF pour les titulaires, contractuels ou CES-CEC pour les précaires avec des répartitions sur les sites qui relèvent plus de strates chronologiques que d’une politique d’accès égalitaire aux services documentaires. De plus, la desserte de six lieux différents, dont les deux plus éloignés sont distants de 45 km dans deux villes différentes, contraint à la dispersion des services. Sans même évoquer le cas de l’antenne universitaire de Gap que l’université souhaite voir doter d’une bibliothèque universitaire et qui n’est « qu’à » 150 km de la bibliothèque universitaire la plus proche.

Des ressources documentaires basées sur les collections de revues, mais faibles en ouvrages, caractéristique des services communs de la documentation desservant des universités à forte dominante scientifique. Un fonds de revues regroupant 4 600 titres dont 1 106 vivants, un OPAC rassemblant à peine 105 000 notices dont les thèses récentes désormais traitées comme des ouvrages. Et malgré cette faiblesse numérique relative, une documentation qui place le service commun de la documentation dans les premiers fournisseurs du réseau français de prêt entre bibliothèques, avec le titre dont on ne sait s’il faut s’en féliciter ou s’en plaindre, de premier établissement prêteur, non CADIST. Mais avec un autre paradoxe, celui d’être un des premiers établissements emprunteurs, signe d’une insuffisance entre l’offre et la demande locales. Une étude menée dans la seule bibliothèque de médecine pour améliorer l’offre locale a révélé, sur une seule année, que la demande avait porté sur 2 500 titres différents sans qu’aucune priorité ne se dégage. Le problème était donc de trouver un moyen d’élargir l’offre en revues, à moindre coût.

Un budget annuel de 10,5 MF, dont 50 % sont assurés par les subventions ministérielles, mais aucune subvention régulière ni des collectivités territoriales ni de l’université et encore moins des organismes de recherche. associés à l’université bien qu’ils bénéficient, compte tenu de l’implantation dans les locaux universitaires et de la mixité des équipes de recherche, des ressources et des compétences du service commun de la documentation Le service commun de la documentation a suivi, jusqu’en 1998, la même voie que ses homologues, c’est‑à‑dire a adhéré au Catalogue collectif national des publications en série, le CCNPS, en assurant la charge de centre régional, a choisi un réservoir de notices – OCLC –, a créé un OPAC – logiciel GEAC-Advance – et a suivi les améliorations progressives du prêt entre bibliothèques.