Gouvernance, renforcement des coopérations et nouvelles pratiques : les ateliers des Journées d’étude de l’Abes 2025 ont mis en lumière les défis du pilotage de la recherche par les données et les leviers collectifs pour y répondre.

Atelier 1 - Quelles collaborations entre services autour des données pour optimiser le pilotage de la recherche ?

Animé par Lucie Chanas et Alexandre Fabrer (Université Paris Cité) et Héloïse Lecomte (Abes).

L’atelier a été introduit par l’expérience de l’université Paris Cité, qui, depuis 2020, a progressivement mis en place un SI recherche transformant les fichiers Excel difficiles à exploiter en un outil intégrant organisations internes et externes, structures et projets de recherche, concours, brevets, inventeurs et plus de 21 000 contacts.

Basé sur le CRM SalesForce, ce système, développé par la direction recherche international valorisation et Écoles doctorales (DRIVE), contribue à la valorisation et au pilotage de la recherche, a renforcé les liens avec la DSI, les facultés et la direction générale déléguée aux bibliothèques et aux musées (DGDBM), qui fournit ses analyses bibliométriques et ses données de publication. Le rapprochement des informations via des identifiants communs (ROR, RNSR, IdRef, HAL, ORCID) a rendu les outils plus performants, tout en favorisant de nouvelles collaborations avec la DRH, les finances, le juridique et les relations internationales. Il reste à mettre en place une véritable gouvernance des données au sein de l’université, et à formaliser les collaborations pour assurer le maintien en qualité des données. Pour cela, l’université Paris Cité projette la création d’un réseau interne.

Après ce retour d’expérience, les participant.e.s ont dressé un état des lieux des collaborations et bonnes pratiques à mettre en place ou à renforcer.

Souvent centrées autour des outils, la plupart des collaborations naissent tant dans le cadre de sujets internes, comme la GPEEC, la gestion des personnels hébergés, les flux de données entre outils ou la mise en place de référentiels communs tels que SINAPS, que grâce à des leviers externes, comme les indicateurs IPERU, les évaluations HCERES ou les réseaux professionnels.

La gestion des données sur la recherche reste fréquemment organisée en silos au sein des services concernés. La légitimité des différents acteurs sur ces données transversales n’est pas toujours claire, ce qui peut générer des concurrences, par exemple entre direction de la recherche et SCD. Les gouvernances d’établissements doivent donc définir des périmètres précis pour identifier les interlocuteurs, y compris nationaux, formaliser les collaborations hors organigramme et les pérenniser, au-delà des relations interpersonnelles.

Pour initier des collaborations solides, la gouvernance peut mandater la mise en place de référentiels partagés, réaliser un état des lieux des données gérées par chaque service et concevoir des communs numériques (formats, standards, etc.). L’enjeu est de dépasser la question des outils pour instaurer une gouvernance des données portée par les directions d’établissements.

Les fusions et autres clarifications institutionnelles sont identifiées comme moments favorables au lancement de ces travaux. Il est également essentiel d’aborder de manière transversale le cycle de vie des données, leur pérennité et leur diffusion, avant de choisir un outil, car « l’outil magique » n’existe pas.

Au-delà des collaborations internes, la logique de simplification « Dites-le-nous une fois » suppose une circulation fluide des données entre établissements et une gouvernance nationale, notamment via le réseau des administrateurs des données de référence (ADR). Le futur registre des structures de recherche, RNeST, devrait améliorer ces processus à la fois au sein des établissements et au niveau national. Des réseaux professionnels tels que le GT du CSIESR sur les SI recherche, le projet CRISalid1 ou les groupes d’échanges autour de BiblioLabs2 participent également à ces initiatives.

Enfin, deux interlocuteurs restent souvent absents de ces démarches : les revues académiques et éditeurs scientifiques, qui peinent à adopter les bonnes pratiques, notamment en matière d’identifiants pérennes comme ORCID, et les chercheurs eux-mêmes. Le défi consiste à trouver les arguments pour les inciter à mieux gérer les données sur leurs activités et publications.

Atelier 2 - Vers une identification pérenne et partagée des structures de recherche : cadre de référence des structures de la recherche et articulation avec les systèmes existants

Animé par Chloée Fabre, chargée du suivi des projets “Données et codes sources de la recherche” et coordinatrice nationale “Identifiants et données de pilotage recherche” (MESR -DGRI) et Julie Mistral (Abes)

Cet atelier a permis de présenter le cadre de référence des structures de recherche, socle commun à tous les établissements de l’ESR pour garantir une description unifiée et sans ambiguïté des structures. Chaque entité se voit attribuer un identifiant unique aligné au référentiel ROR, intégré aux systèmes d’information des établissements et facilitant l’échange fluide des données.

Le cadre définit les règles communes pour la gestion des structures : attribution d’un identifiant unique, description normalisée de leurs caractéristiques, suivi de leur cycle de vie (création, fusion, fermeture) et relations de tutelle ou d’hébergement. Il précise également les acteurs responsables de la création et de la mise à jour des données et encadre leur gouvernance. Applicable à tous les établissements publics de l’ESR, il constitue le socle du futur registre national des structures RNeST.

Trois niveaux sont modélisés : l’établissement, la structure intermédiaire et l’entité opérationnelle, correspondant à une composante de l’établissement avec personnel et budget. Chaque entité se voit attribuer une mission principale (recherche, services scientifiques ou administratifs) et éventuellement une mission secondaire, selon des combinaisons limitées pour garantir la cohérence des données.

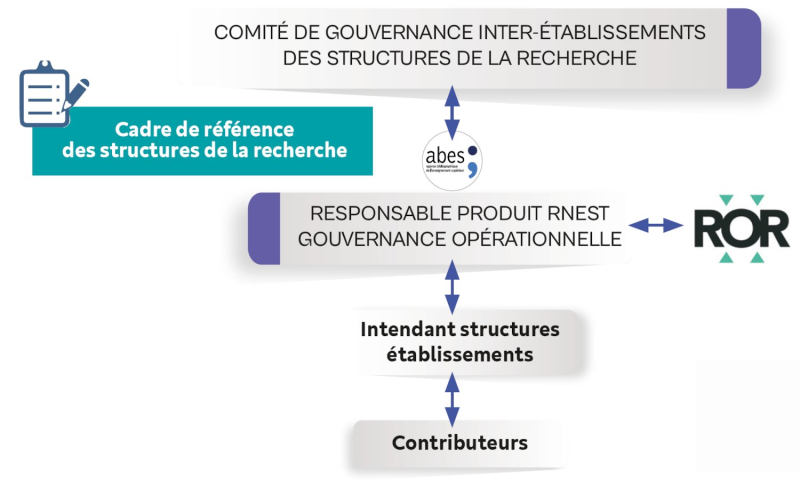

Ce cadre a été élaboré par le comité de gouvernance des structures de la recherche, réunissant représentants des organismes nationaux et universités ainsi que des experts. Ce comité assure la gouvernance stratégique, tandis que la gouvernance opérationnelle du registre est confiée à l’Abes par le MESR. L’intendant central (Abes) et les intendants de chaque établissement assurent la gestion courante, la validation et la cohérence des informations diffusées dans RNeST.

Atelier 3 - Mettre en place une intendance des données sur la recherche : démarche, méthode et outils

Animé par Nicolas Koudlansky, directeur de projet SINAPS (Amue) et Pierre Maraval, coordinateur des projets (Abes)

L’atelier a d’abord mis en évidence un constat partagé : les données abondent, mais elles sont fragmentées, produites dans des contextes variés (RH, bibliothèques, laboratoires) et rarement conçues pour être réutilisées. En l’absence de coordination, elles restent souvent invisibles ou sous-exploitées, tandis que les systèmes d’information reposent encore sur des fichiers Excel ou des solutions temporaires.

Les freins identifiés sont multiples : absence de « chef d’orchestre », faible acculturation des directions, manque de moyens, difficultés à dépasser les silos fonctionnels et géographiques. À cela s’ajoute une tension entre l’urgence de résultats visibles et le temps long nécessaire à la transformation culturelle et organisationnelle.

Cependant, des pistes d’action émergent : sensibiliser la gouvernance et les chercheurs à la valeur des données, expérimenter des référentiels pilotes, outiller les établissements avec des standards et des API, créer des espaces de dialogue interservices, identifier des référents data. Un mandat politique clair et des résultats rapides sont jugés essentiels pour instaurer une dynamique durable.

L’intendance des données, modeste mais structurante, constitue ainsi un levier de pilotage scientifique et stratégique. En misant sur la coopération et la valorisation progressive des avancées, elle peut libérer le potentiel collectif de la recherche.

Atelier 4 - Pratiques et méthodes de curation des données : de l'affiliation des chercheurs à l'intégration dans les bases internationales (ORCID, ROR)

Animé par Nicolas Alarcon (Sorbonne Université) et Carole Melzac (Abes).

Cet atelier avait une visée très pratique : mettre en situation les participant.e.s, dans une série d’exercices, pour se rendre compte que rien n’est magique. Jouer au détective pour retrouver l’identifiant ORCID d’une personne dans une publication, puis comparer les métadonnées descriptives d’un laboratoire dans diverses sources, a permis de donner corps et consistance aux principes de la stratégie nationale présentée en plénière.

Pour s’appuyer sur des référentiels fiables, qu’ils décrivent des personnes ou des organisations, on ne peut pas faire sans les yeux humains ! La plupart des personnes avaient déjà expérimenté elles-mêmes certaines de ces difficultés et ont pu échanger entre elles sur les pratiques mises en place dans différents établissements.

La conclusion de l’atelier a consisté à dresser le portrait-robot du poste d’intendant de données tel qu’il est attendu, avec évidemment pléthore de qualités complémentaires, sous la forme ludique d’un « Madame ou Monsieur Patate » à construire de toutes pièces. Chaque élément du personnage représente une corde à son arc. Nous avons repris ici les éléments les plus saillants. N’hésitez pas à vous servir pour de futurs recrutements, ou pour bricoler en interne une “équipe qui a la frite”. La curation, ce sont les petites mains pour les grandes décisions de demain !

Vous cherchez à recruter le collaborateur idéal pour la curation de données de référence (personnes et/ou structures) : quelles sont ses qualités essentielles ?

• Les oreilles : savoir écouter, y compris les bruits de couloir, les non-dits et les réticences, blocages. Une bonne insertion dans les réseaux professionnels

• La bouche : savoir mettre du liant entre les différents services concernés : besoin d'un bon relationnel dans divers environnements (et pourquoi pas savoir pâtisser pour appâter les chercheurs et chercheuses à des « cafés ORCID »

• Le corps : ténacité, patience et persévérance. Voire posséder une véritable passion pour le nettoyage. Un mental d'acier (et savoir utiliser la respiration profonde)

• Les bras : technicité, donc capacité à se former pour manipuler directement les données (Github, API, dump, OpenRefine...). Bonne maîtrise de l'anglais. Ne pas craindre de se retrousser les manches, et de se partager le travail opérationnel

• Les pieds : aller directement dans les structures, côtoyer les chercheurs … voire forcer les portes

• Les yeux : se repérer dans un environnement complexe et observer ce qui existe déjà, faire une veille importante, puis faire preuve d'optimisme, pour garder le cap et la motivation. Analyser et synthétiser !