Confronté à une explosion du coût de la documentation scientifique depuis le début du XXIe siècle, le monde de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR) cherche des solutions pour concilier accès à l’information et soutenabilité économique.

Open access : de quoi parle-t-on ?

Pendant longtemps, on a pu se contenter de parler des deux voies de l’Open Access (OA), la voie verte, ou “Green OA” et la voie dorée, ou “Gold OA”, définies en 2002 dans l’Initiative de Budapest. Pourtant, au fil du temps, le paysage s’est fortement complexifié1.

Green OA : la voie verte

La voie verte repose sur l’auto-archivage par les chercheurs de leurs propres publications, sous forme d’archives ouvertes (AO). On distingue les archives ouvertes thématiques, contrôlées par une communauté de chercheurs (arXiv et ses dérivés, PubMed Central, RePEc,...), des archives ouvertes institutionnelles (AOI), créées à l’initiative d’un établissement. La voie verte est privilégiée par la Belgique, le Luxembourg, l’Espagne et l’Amérique latine. En France, HAL représente un cas unique au monde d’archive ouverte nationale pluridisciplinaire, qui propose aux établissements qui le souhaitent de créer des portails qui, de fait, tiennent lieu d’archive ouverte institutionnelle.

Gold OA : la voie dorée

À l’origine, la voie dorée ne définissait pas un modèle économique, mais seulement les revues à comité de lecture immédiatement et gratuitement accessibles en ligne. Dans les faits, la majorité de revues en Gold OA demandent aux auteurs ou à leur institution le paiement d’Article Processing Charges (APC), qui varient selon le prestige de la revue, la moyenne se situant un peu au-dessous de 2 000 €. La voie dorée est privilégiée par le Royaume-Uni, Les Pays-Bas, l’Allemagne, la Finlande et la Suisse.

Diamant et platine : l’édition électronique en OA

On appelle Diamond OA ou Platinium OA l’édition de revues en OA sans APC, généralement à l’initiative de structures publiques ou coopératives. Leur modèle économique peut combiner le financement public et le freemium (service de base gratuit et services complémentaires payants)2.

Les zones grise et noire

Les réseaux sociaux académiques (Academia.edu et ResearchGate) permettent aux chercheurs d’y déposer les PDF de leurs publications, mais n’offrent pas les garanties des archives ouvertes, en particulier en termes de pérennité – sans même parler du flou juridique de tels dépôts. Il existe des outils de recherche (Unpaywall, Lazy Scholar, Open Acces Button, Kopernio) qui sont utiles pour accéder librement à l’information scientifique, mais à condition que celle-ci ait été au préalable publiée en OA par un tiers. Ils ne dispensent donc pas les chercheurs et les institutions de leur effort pour le développement de l’OA.

Enfin, Sci-Hub et LibGen, très riches et très utilisées y compris dans les pays développés, sont des archives ouvertes pirates. Selon le point de vue, elles peuvent être perçues comme une atteinte au droit légitime de propriété intellectuelle ou comme une entreprise mondiale d’émancipation de la science. Bien évidemment, aucun pays ou institution ne peut en faire la base d’une politique d’OA.

De l’Open access à la science ouverte

La science ouverte est le prolongement naturel de l’Open access. Elle est la généralisation à toutes les étapes de la production scientifique des principes de l’OA. Les bibliothèques sont particulièrement concernées par le travail collaboratif sur les preprints, la publication des données de la recherche, la citation ouverte et l’évaluation ouverte.

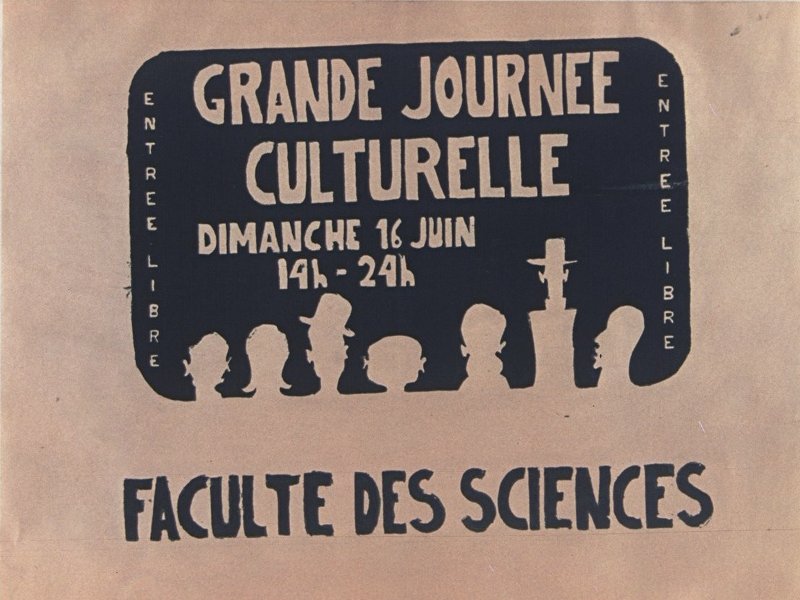

Grande journée culturelle, Faculté des Sciences 1968

Source gallica.bnf.fr - BnF

L’OA dans le monde de l’ESR français

HAL et les archives ouvertes institutionnelles

Le recensement des archives ouvertes a été effectué fin 2017 et actualisé fin 2018 pour 195 établissements d’enseignement supérieur et de recherche, d’associations de sites universitaires et d’organismes de recherche. Depuis plus de 10 ans, l’ouverture de portails dans HAL et la création d’AOI se poursuivent de manière constante et linéaire. L’usage de HAL, sous la forme de portail (49 %) ou de collection (19 %), est prédominant sur l’ensemble du corpus. Seuls 9 % des établissements étudiés ont une AOI, et 23 % n’avaient pas d’archive ouverte à la date du recensement, certains en ayant cependant le projet à plus ou moins brève échéance.

Initiatives académiques en faveur de l’OA

À côté des dépôts d’archives ouvertes, certains établissements d’ESR ont pris d’autres initiatives en faveur de l’OA. La plus radicale, initiée par l’université de Liège, en Belgique, est l’obligation faite par une institution à ses membres de publier leur production scientifique en OA, soit dans un dépôt d’archives ouvertes, soit dans une revue en OA, soit les deux à la fois. Une dizaine d’établissements français, dont trois universités, l’ont adoptée. Plusieurs établissements proposent des services spécifiques pour développer l’OA, auxquels il faut ajouter le groupe de travail Accès Ouvert de Couperin, qui est la seule initiative mutualisée. Enfin, un nombre croissant de manifestations, à l’occasion entre autres de l’Open Access Week3, et de journées d’étude sont consacrées à l’OA.

Comment aller plus loin ?

Depuis plusieurs années, le modèle économique de la publication scientifique n’est plus soutenable. Les solutions sont à chercher du côté de l’OA, tel que décrit dès 2002 par la déclaration de Budapest, qui prévoit deux voies, dites « verte » et « dorée ».

Le contexte juridique français s’est fortement éclairci dans une direction favorable au Green OA depuis la loi no 2016-1321, dite Loi Lemaire. La France a de plus la chance de disposer de HAL, une plateforme nationale maintenue, pérenne et évolutive. HAL est à la fois une archive ouverte pluridisciplinaire et un ensemble de portails d’archives institutionnelles pour les établissements de l’ESR. Mais tous les chercheurs n’ont pas forcément la même aisance, la même appétence et la même disponibilité pour les opérations techniques de dépôt. Les bibliothécaires sont aujourd’hui souvent mieux sensibilisés à ces problématiques que les chercheurs eux-mêmes, et les bibliothèques ont donc un rôle important à jouer en matière d’organisation, de facilitation et d’accompagnement.

En ce qui concerne le Gold OA, dans sa version sans APC, la France a également la chance d’avoir un acteur de premier plan, OpenEdition, qui utilise le modèle économique du freemium. Quelques établissements ont également décidé d’héberger eux-mêmes quelques revues pilotées par leurs propres chercheurs4. Dans tous ces cas, les bibliothèques ont un rôle à jouer dans le développement et l’accompagnement de ce type d’initiatives. Pour mener à bien ces nouvelles missions, les bibliothèques d’ESR ont besoin d’équipes dédiées et formées. Elles ont aussi besoin d’avoir accès à un outillage mutualisé permettant la capitalisation des efforts de chacun au bénéfice de tous, plutôt que leur dispersion.

Une politique nationale pour mettre en cohérence et multiplier les initiatives existantes commence à se mettre en place avec le CoSO et le Plan national pour la science ouverte. Quelle que soit l’importance de l’implication des bibliothèques dans le développement de l’OA, la question cruciale de l’évaluation de la recherche et des carrières des chercheurs ne sera jamais de leur ressort et ne pourra être réglée que par en haut.

Le développement de l’OA est une œuvre de longue haleine pour un enjeu de la plus haute importance. Dans le domaine de la description bibliographique, la synergie des initiatives locales et de la politique nationale a permis, sur plusieurs décennies, d’aboutir au Sudoc, dont plus personne ne saurait se passer aujourd’hui. Nous avons aujourd’hui les moyens de réussir l’OA si nous nous en emparons tous.

Encadré : Petit florilège d’objections autour de l’OAa

- C’est quoi, les archives ouvertes ?

- Je ne veux pas divulguer ma production sans contrôle

- Est-ce bon pour ma carrière ?

- La publication en OA n’offre pas la garantie de qualité de l’édition commerciale

- HAL est encore un de ces machins franco-français : je préfère déposer mes publications sur Academia ou ResearchGate pour avoir une vraie visibilité internationale

- Ai-je le droit ?

- C’est trop compliqué

- Je n’ai pas le temps

- Je trouve déjà presque tout ce que je cherche gratuitement sur Internet

- Je trouve déjà ce que je cherche sur Academia / ResearchGate

- Unpaywall / Lazy Scholar / Open Access Button / Kopernio me permettent de trouver gratuitement ce que je cherche

- Il suffit de demander sur Twitter avec le hastag #IcanHazPDF

- Il y a tout sur SciHub et LibGen

- Je publie déjà dans des revues en OA

- Je ne sais pas où déposer mes publications (HAL, archive ouverte institutionnelle, archive ouverte thématique ?)

- J’aimerais publier dans une revue en OA, mais je ne sais pas comment m’y prendre

a. Ceux et celles qui souhaitent trouver à ce florilège de questions et d’opinions des réponses pertinentes et argumentées pourront se reporter au chapitre 3 du rapport mentionné en note 1.