En 2005 l’OURIP (Observatoire Universitaire Régional de l’Insertion Professionnelle) a publié un rapport important et utile intitulé L’insertion professionnelle des étudiants en psychologie de la région Rhône-Alpes1. L’article que vous allez lire repose sur les données recueillies par cette étude. Il est à lire, aussi, comme un hommage à cet observatoire aujourd’hui disparu faute de la reconduction des subventions qui lui permettaient de fonctionner2. Cette étude s’appuie sur un corpus de trois cents étudiants de psychologie (sur les trois mille inscrits) venant des Universités de Chambéry, Grenoble et Lyon, ce qui limite un peu l’analyse du propos quant à notre seule université ; cependant la prévalence quantitative de Lyon dans la région rend les résultats tout à fait exploitables. Cette étude était nécessaire : d’une part afin de vérifier la validité des représentations des étudiants, des enseignants et des professionnels, d’autre part afin de réfléchir l’offre de formation. En effet, l’un des enjeux majeurs auxquels est confronté non seulement l’Institut de Psychologie de l’Université Lyon 2 mais, plus globalement, tout l’enseignement de la psychologie, concerne la question des effectifs : envions 750 étudiants en 1re année de Licence, 1 100 en 1re année de Master. Cette étude permet de savoir ce que deviennent les étudiants, en particulier en termes d’emploi, à parti du moment où ils ont arrêté leurs études. Elle permet non seulement de savoir s’ils trouvent du travail mais aussi dans quel secteur et avec quel taux de satisfaction. Mon expérience d’enseignant et de responsable pédagogique (d’abord de Maîtrise, puis de Licence) me permettra de proposer des hypothèses explicatives aux résultats de cette enquête.

Avant de rentrer dans le détail, quelques grands résultats s’imposent : les étudiants de psycho sont parmi les étudiants de la région ceux qui trouvent le mieux à se placer sur le marché du travail ; les lieux d’insertion et les types de secteur d’insertion sont diversifiés, en particulier pour les sorties en L3 (3e année de Licence) et en M1 (1re année de Master) ; les étudiants qui mettent le plus de temps à entrer sur le marché du travail sont ceux qui sont titulaires d’un Master. Enfin la satisfaction des ex-étudiants quant à leur emploi est supérieure pour les sorties à L3 par rapport aux sorties en M1.

L’insertion professionnelle des étudiants de psychologie

Il est tout d’abord notable que c’est à la sortie en Maîtrise que la durée d’accès au premier emploi est la plus brève : moins d’un mois pour 73 % de cette population contre 57 % pour les étudiants sortant en Deug ou Licence. Mais cet indice seul ne dit pas grand-chose, en particulier car cet emploi n’est pas forcément satisfaisant même si le diplôme semble être apprécié des employeurs.

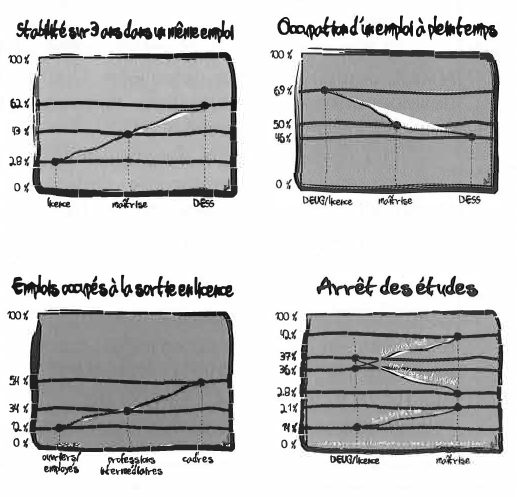

Il est tout aussi important de souligner que, sur trois ans, la stabilité dans un même emploi concerne 62 % des étudiants sortis en Licence, 43 % de ceux sortis en Maîtrise et 28 % de ceux sortis avec un DESS. Cette donnée est à corréler avec la satisfaction dans l’emploi, celle-ci étant au plus faible pour la Maîtrise. Pour les titulaires du DESS, on sait qu’au début les jeunes professionnels acceptent les emplois qu’ils trouvent et qu’ils deviennent plus sélectifs, dans la mesure où ils ont plus le choix, lorsqu’ils commencent à acquérir de l’expérience. 71 % des titulaires d’un DESS accèdent dès leur premier poste à un statut de cadre, ce qui signifie qu’ils travaillent le plus souvent comme psychologue ; 90 % ont un emploi de cadre actuellement (c’est-à-dire en cumulant les premier, deuxième, troisième… postes occupés) ; ceci est sans doute moins vrai pour les formations en psychologie du travail dans la mesure où un certain nombre d’étudiants est plutôt recruté sur des postes de responsable des ressources humaines. 21 % des diplômés des DESS en cours d’insertion professionnel sont installés en profession libérale, ce qui renvoie au traditionnel clinicien mais aussi à des travaux de formateur, de consultant…

De plus, ainsi que le souligne le rapport, « plus le niveau de diplôme est élevé, plus la proportion de travail à temps plein est faible », ce qui est une spécificité de cette filière : 46 % des DESS occupent un emploi à temps plein contre 50 % des maîtrises et 69 % des Deug-Licence. On peut légitimement faire l’hypothèse que l’exigence et la sélectivité des étudiants augmentent avec le niveau d’études acquis.

À la sortie en Licence, 54 % des postes occupés par d’anciens étudiants de psycho relèvent de la catégorie « ouvriers, employés », 34 % de la catégorie « professions intermédiaires » et 12 % de « cadres ». À la sortie en Maîtrise, curieusement, la première catégorie reste stable tandis que la troisième (cadre) baisse au profit de la seconde.

Voici quelques exemples (la liste n’est donc pas exhaustive) d’emplois occupés par les étudiants sortant en Licence ou en Maîtrise, sachant que, en dehors de proportions évoquées ci-dessus, il n’y a pas de différence majeure dans les emplois occupés : pour la catégorie « ouvrier » on trouve des empois de manutentionnaire, d’ouvrier d’usine, d’agent d’entretien ou de production ; pour la catégorie « employé » : assistante de vie, chargé d’accueil, employé commercial, enquêtrice (cet emploi n’apparaît, ainsi que quelques autres, qu’au féminin dans le rapport), secrétaire, vendeuse, agent administratif, facteur ; pour la catégorie « profession intermédiaire » : aide-éducateur, animateur dans différents types de structures, auxiliaire de vie, de crèche, directeur de crèche, formateur en insertion, accueillant, médiateur, assistant de direction, attaché commercial ; pour les cadres enfin on trouve des personnes qui ont passé des concours de type attaché territorial et de nombreux postes de responsable.

Comparée aux autres filières étudiées, enfin, « le salaire médian de la filière psychologie (1 200 euros) est plus élevé que celui des filières information et communication (1 100), AES (1 065) ou sociologie (965) ».

La satisfaction des étudiants quant à leur insertion

On notera tout d’abord qu’une sortie en fin de cycle (Licence ou Master) entraîne une plus grande satisfaction quant au travail qu’une sortie en cours de cycle (en particulier le Master). On notera aussi que, vu la date de recueil, ce découpage n’existait pas encore mais que sa logique était déjà présente dans la mesure où l’étudiant qui souhaitait poursuivre en Maîtrise après la Licence avait un projet de 3e cycle, le plus souvent professionnel (DESS). La sortie en Licence est donc généralement bien assumée. Elle peut conduire à l’entrée dans une formation professionnelle, que celle-ci ait été visée dès le début des études ou que le projet s’en soit formé au cours de celles-ci. Elle peut aussi conduire à une entrée directe dans la vie active soit pour des raisons d’impératif financier soit parce que l’étudiant a pu constater qu’il ne tenait pas à poursuivre des études supérieures. Pour ce qui est spécifiquement de la psychologie, on constate qu’un certain nombre d’étudiants arrêtent leurs études quand celles-ci ont rempli leur fonction de traitement du malaise adolescent. On constate aussi chez ces étudiants une nécessaire désidéalisation de la psychologie. Pour autant la sortie, Licence en poche, n’est alors pas un échec puisqu’un cycle a pu être acquis, avec ce que cela suppose de contenus et de méthode de travail. L’arrêt en Deug ou Licence est motivé ainsi par les étudiants : opportunité d’un emploi/besoin d’argent (37 % contre 28 en Maîtrise), volonté d’arrêter les études, sans autre explication (14 % contre 21 en Maîtrise), découragement (36 % contre 42 en Maîtrise, ce qui inclut alors la non-acceptation en 3e cycle), les autres causes sont familiales ou liées au service national.

Si la satisfaction par rapport à l’emploi des étudiants sortant avec la Maîtrise est moindre, alors qu’il s’agit globalement des mêmes champs d’insertion, c’est d’une part parce qu’il est peu valorisant de faire le même travail avec une Licence ou avec une Maîtrise, d’autre part parce que ces sorties se font plus par l’échec : l’arrêt des études est alors le plus souvent le résultat d’un échec à entrer en M2 (ex-DESS). Vu l’investissement que représente le M1, stage et surtout note de recherche, on conçoit aisément que les étudiants non retenus, et qui ont besoin de revenus réguliers, soient amers.

Laurence Chassard

Cependant, quel que soit le niveau de sortie, l’arrêt des études ne correspond pas toujours à un projet clair a priori. Les étudiants de psycho sont parmi ceux qui travaillent le plus pour gagner de l’argent durant leurs études, ce qui est aussi un indicateur des milieux socio-économiques d’origine. Or, au cours de ces empois alimentaires peuvent apparaître des opportunités qui vont petit à petit conduire l’étudiant à modifier son projet. Ainsi d’un étudiant qui, au moment d’entrer en DESS se vit proposer par la grande surface dans laquelle il travaillait depuis plusieurs années un poste d’encadrement, l’entreprise tenant visiblement à le conserver dans ses effectifs. Au cours d’une discussion, cet étudiant m’expliqua ses hésitations, sachant aussi que comme psychologue débutant il ne gagnerait pas plus et sans doute même moins. Il opta finalement pour le DESS préférant, et la réalisation de son projet initial, et un projet à plus long terme. Les étudiants pris dans ce type de question ne sont pas rares : pour eux le choix est complexe entre la réalisation d’un projet (étudier la psycho) plus ou moins étayé et approfondi et une reconnaissance professionnelle, une indépendance financière.

Sorties avec le DESS : je l’ai dit, c’est là que le temps d’attente pour entrer sur le marché de l’emploi est le plus long, ce qui tient principalement au fait que le jeune diplômé n’est pas prêt à accepter n’importe quelle proposition : il veut être psychologue, réaliser le projet professionnel pour lequel il vient d’effectuer au minimum cinq années d’études. Les étudiants de psycho étant le plus souvent des étudiantes (environ à 85 %), cette entrée sur le marché du travail est parfois retardée par la réalisation d’un projet parental repoussé à la fin des études. J’ai régulièrement constaté qu’en fait c’est souvent la difficulté à trouver un premier emploi qui sert d’accélérateur à la concrétisation du désir d’enfant, la recherche d’emploi étant alors repoussée à un peu plus tard.

Pour conclure, il me semble que ce rapport invite à un optimisme modéré : les débouchés des étudiants de psycho, quel que soit le niveau de sortie, sont loin d’être catastrophiques, ce que les effectifs pourraient faire craindre. Cependant il est difficile de se satisfaire de cela ; en effet le rapport de l’OURIP constitue un bon outil pour approfondir les propositions de formation à destination des étudiants qui ne souhaitent ou ne peuvent, pour diverses raisons, aller jusqu’en M2. C’est le prochain chantier, proposé au nouveau contrat quadriennal, auquel l’Institut de Psychologie, via les commissions pédagogiques et le conseil, va s’atteler dès janvier 2006.