Simon Caruso (contact@simoncaruso.co, www.simoncaruso.com)

Canal Psy : Madame, nous vous avons convoqué dans nos colonnes afin de tirer une certaine affaire au clair. Pour commencer, veuillez décliner votre identité… Ou devrais-je dire, vos identités ?

Françoise Guérin : Mais ! Je n’ai qu’une identité. C’est un interrogatoire ? Dois-je me faire assister par un avocat ?

C. P. : Vous avez le droit de garder le silence, bien sûr, car tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Françoise Guérin… Hum hum… nous voulions donc vous interroger sur un point ou deux concernant vos pratiques d’écriture. Aucune charge ne pèse encore contre vous, mais vous comprendrez que je me dois de pousser l’investigation jusqu’au bout ?

FG : Je ne comprends pas… Qu’est-ce qu’on me reproche ? Je n’ai commis que quelques livres… Un roman policier, des recueils de nouvelles, des polars radiophoniques pour Radio-France. Rien d’illégal, je vous assure.

C. P. : Les livres, voilà un objet de suspicions multiples… Pourriez-vous nous dire vers quelle période exactement écrire est devenue un peu plus qu’une sale manie ?

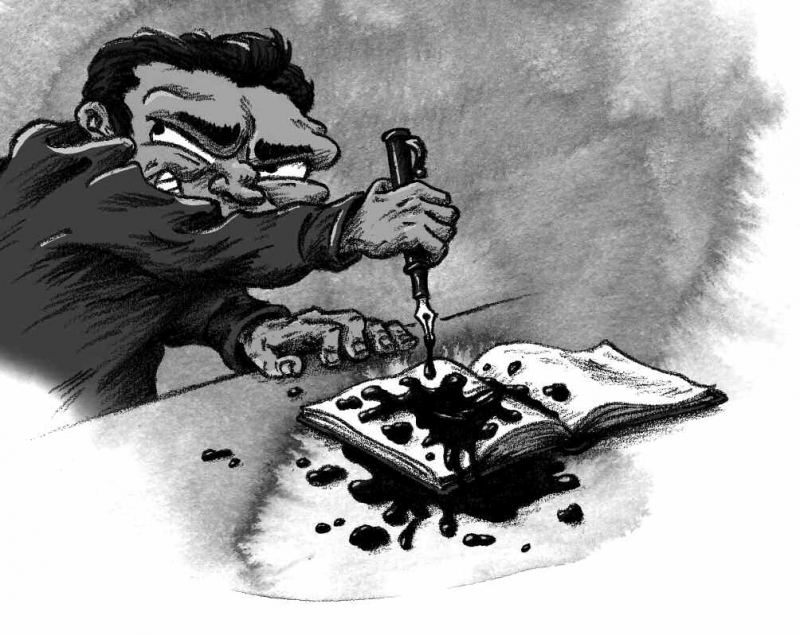

FG : Eh bien, en 2002, j’ai écrit un premier roman… dont j’ai été la seule lectrice ! Puis, pour relever un défi, j’ai griffonné quelques nouvelles qui ont été publiées dans des revues ou sur Internet. Ensuite, Radio-France m’a embauchée comme auteur à gages. Mon premier contrat : perpétrer cinq meurtres par semaine, un par jour de diffusion, au profit d’une émission qui s’appelait « Les Petits Polars ». Mais l’émission n’existe plus, il y a prescription !

C. P. : Hum… prescription… faut voir, nous n’avons pas encore mis cette radio sur écoute et faute de preuves tangibles… Mais, puisque vous avouez, cela m’intéresse. Ces meurtres étaient-ils prémédités ou totalement improvisés ?

FG : Prémédités, bien sûr. La radio est une bonne école, il faut écrire sur commande et ne pas rater sa cible. L’auteur doit exécuter, vite et bien, des textes qui seront interprétés par des comédiens : planter le décor en deux phrases, croquer des personnages que l’auditeur va avoir envie de suivre, auxquels il va s’attacher ou s’identifier en quelques minutes. J’y ajoutais un enjeu personnel : que cet auditeur, une fois son poste éteint, ait envie de cheminer encore avec mes héros, qu’il s’en saisisse pour y loger quelque chose de lui-même. Il fallait donc que ces personnages éphémères possèdent une sorte d’épaisseur qui les rende à la fois attirants et énigmatiques. Une trace d’humanité, y compris chez les pires criminels qui traversaient mes récits.

C. P. : Vous vous mettiez donc dans la peau des criminels et des auditeurs… Cela doit être un peu ardu comme manœuvre, non ?

FG : La production me laissait une grande liberté de ton et ça a été, pour moi, un véritable laboratoire littéraire. Très vite, le « je » narratif s’est imposé, comme une manière d’être au plus près de la psyché des protagonistes. Cela m’a amenée à incarner toutes sortes de personnages : une vieille dame acariâtre prête à tout pour se débarrasser de ses voisines de chambre, un petit malfrat déprimé qui suit les conseils de son psy au pied de la lettre, une bonne sœur libidineuse chargée de la formation spirituelle des jeunes séminaristes, un étudiant en médecine aux motivations très particulières, etc. Puis, rapidement, j’ai commencé à inventer des personnages de psychanalystes dont on peut dire qu’ils avaient un peu bâclé leur analyse personnelle !

C. P. : Vous avez des accointances avec le milieu psy, n’est-ce pas ? Pourriez-vous me préciser leurs origines ?

FG : Oh, vous savez ce que c’est… On commence au lycée par quelques cours de philo sur l’inconscient et puis, très vite, c’est l’engrenage. On lit Freud, en cachette, on est jeune, on ne connaît pas encore les effets secondaires. Et très vite, on se surprend à traîner au rayon « Psychanalyse » de sa librairie préférée. Là, il est déjà trop tard. On a besoin d’en lire toujours plus… Bientôt, on va frapper à la porte d’un analyste sans imaginer que ça va bouleverser notre vie… J’ai essayé la désintox en lisant des ouvrages sur les TCC, mais rien à faire.

C. P. : Et vous vous êtes mise à dealer ?

FG : Oui, je l’avoue… J’ai fréquenté le milieu, d’abord comme infirmière à l’hôpital psychiatrique. Je me suis intéressée à la clinique périnatale, j’ai même fait de la recherche sur la spatialité du lien mère-bébé, toujours dans une perspective psychodynamique. J’ai enseigné aussi. Puis j’ai repris des études en FPP à Lyon 2. À présent, en tant que psychologue clinicienne, je me partage entre mon activité libérale, l’enseignement de la psychopathologie et un travail en crèche.

C. P. : Madame Guérin, nous voulions nous centrer sur les traces écrites qu’ont laissées vos multiples activités antérieures… vous savez comme nous sommes attentifs aux traces laissées sur les scènes de crime ?

FG : Je n’en doute pas…

C. P. : Quels sont les points communs entre l’enquête policière romanesque et l’enquête du clinicien…

FG : Il existe, bien sûr, un point commun dans la démarche, et la formulation même de votre question s’en fait l’écho : l’en-quête. Dans chacune de ces deux situations, quelque chose mobilise le sujet et le met en route…

Un roman policier débute souvent par la découverte d’un corps qui, d’emblée, inscrit la mort au cœur de l’histoire. Parfois, on signale une disparition ou bien quelqu’un vient déposer plainte et demander réparation pour un préjudice, un manque, une perte douloureuse. Entendez comment, déjà, cela résonne avec le travail du clinicien. Que le crime soit unique ou qu’il s’insère dans une série signifiante, le policier part en quête du coupable présumé, il en suit les traces et cherche à discerner son mobile. Il fait le pari qu’en comprenant ce qui l’anime, il va pouvoir approcher et annihiler le meurtrier.

Bien souvent, c’est aussi la découverte d’un corps qui conduit un sujet en thérapie. Son corps soudain trop réel, trop pulsionnel, trop sexué. Et le sujet souffrant tente de comprendre : « Qu’est-ce qui m’arrive ? Pourquoi ai-je mal ? Pourquoi suis-je comme ça ? » Ce qui origine la démarche du patient ou de l’analysant, c’est le surgissement du symptôme qui vient attester d’un point de déséquilibre. Ça ne va pas. Le corps parle, mais que dit-il ? Les échecs se succèdent, à l’identique : qu’est-ce que ça raconte ?

L’enquête, c’est d’abord une question sans réponse. Le policier va aller la poser aux témoins de l’affaire et aux spécialistes : les techniciens qui sont du côté du savoir scientifique, le médecin-légiste chargé de faire parler les corps. Toute une démarche rétrospective que connaissent bien les cliniciens habitués à accueillir la plainte d’un sujet. Car sa question sans réponse, le sujet souffrant l’adresse au psychiste, supposé détenir un savoir sur ce qui se passe pour lui et en lui. Au confinement de la salle d’interrogatoire répond le huis clos feutré du cabinet du psy. Comme dans l’investigation policière, il s’agit de trouver un coupable et, à ce stade, la clé de l’énigme peut prendre les contours d’un secret de famille, d’une blessure d’enfance, d’une parole meurtrière. Sa révélation permettra-t-elle de dénouer l’intrigue ? C’est ici que les chemins se séparent : là où le policier se saisit de la plainte et part interroger les témoins, le psy choisit de se faire lui-même témoin de la démarche du sujet qui l’interroge.

C. P. : C’est donc au patient de mener l’enquête ? Mais de quelles preuves, de quels indices et de quels crimes est-il question ?

FG : Souvent, la quête est d’abord quête de savoir et recherche d’une causalité, de préférence externe. « J’ai besoin de comprendre pourquoi… » dit le sujet qui situe alors volontiers le savoir dans le clinicien, objet du transfert. Le voilà qui scrute son histoire à la recherche d’indices, de preuves, de traces d’effraction psychique. Là, le refoulement a fait son œuvre, la scène de crime a été piétinée et il lui faut en passer par un autre pour entendre ce qui fait trace en lui. La première descente sur le terrain des souvenirs lui permet de cerner comment il a été emprunté par le langage, parlé avant d’être. Les vestiges retrouvés sont ceux de la rencontre en tant que confrontation avec l’altérité et avec l’énigme que constitue le désir de l’autre. Parfois, ce qu’il trouve suffit à instruire un dossier à charge. Il se fait victime et en conçoit un bref soulagement. Il traque alors ses traumatismes comme autant de raisons d’être sinistré, même si le crime commis peut sembler insignifiant : « Vol de sucettes, recel de bâtons » dirait Vincent Ravalec1. Au clinicien d’accompagner cette quête et la fatale désillusion qu’elle comporte : la « faute à Rousseau » comme causalité unique échoue à éradiquer le symptôme et produit des effets désubjectivants. Quid de ce qui oriente la vie du sujet, de l’insu qui le mène ? Quid de sa jouissance ?

Là où s’achève l’enquête policière débute la quête analytique. Expérience du transfert et levée du refoulement venant éclairer une trajectoire ou des choix énigmatiques, il se produit un effet de vérité qui peut conduire le sujet à interroger ce qu’il en est de son propre désir et comment il fait avec ça. Le travail s’enrichit alors d’une nouvelle exploration qui vise moins à élucider le crime qu’à identifier une position subjective. Là où la victime devient sujet de l’inconscient, assujetti au langage, elle peut, le cas échéant, se découvrir meurtrière de son désir…

Simon Caruso (contact@simoncaruso.co, www.simoncaruso.com)

C. P. : Ici, à vous entendre, il n’y a pas eu de réels meurtres, mais au contraire la naissance de multiples scénarii de meurtres… Est-ce aussi le cas dans vos textes ?

FG : Non, on trucide « pour de vrai », dans mes livres, même si les traces laissées sur la scène de crime me passionnent moins que ce qui se joue sur l’autre scène, celle du fantasme. Dans les polars que j’écris, les crimes ne sont jamais au centre. Le plus souvent, ils ne sont que mentionnés ou font l’objet d’une ellipse. Mon attention se porte ailleurs. Souvent, c’est la trajectoire du meurtrier qui m’intéresse, comme dans « Au paradis des collectionneurs2 ». J’en traque la logique interne à la recherche du point de jouissance auquel le sujet à affaire et qui le conduit inexorablement à l’homicide. De pousse-à-jouir, le signifiant « moustache » devient un pousse-au-crime. Dans « Constat amiable3 », toute la vie du héros est façonnée par ses modalités défensives et c’est le destin de la pulsion que je questionne. Parfois, c’est le rapport à la réalité qui m’intéresse, comme dans « Pas de fumée sans feu4 », où Tarin, le narrateur, tente d’avertir ses supérieurs d’un incendie imminent… dont il est le seul à sentir l’odeur. À quelle réalité appartient donc cette perception sans objet ? J’explore ainsi ce qui peut faire basculer le sujet dans le crime ou dans la folie.

C. P. : Qu’est-ce qui vous a amenée à placer certaines de vos fictions dans le contexte du travail psychanalytique ?

FG : Le premier polar analytique que j’ai publié, Le désir de l’autre5 », était une longue nouvelle dont le héros, un hématologue renommé, se trouvait frappé d’une soudaine phobie du sang. Mais n’avait-il pas commis le pire des crimes ? Je me suis amusée à inscrire l’intrigue au cœur même du processus analytique, l’interprétation du transfert venant « boucler » l’affaire…

Immuabilité primordiale, unité de lieu et de temps, règles multiples dont la transgression prend valeur de menace symbolique : cet univers fascinant a toutes les qualités requises pour servir la tragédie.

C. P. : Pourtant, les psychanalystes que vous mettez en scène ne sont pas toujours très orthodoxes…

FG : Par définition, le cadre analytique est un espace-temps préservé où rien ne devrait théoriquement se produire en dehors du langage. Or, les analystes que je décris dans mes nouvelles ont une fâcheuse propension à confondre acte analytique et passage à l’acte. Ils sont maladroits ou aux prises avec un inconscient facétieux. Même Jacinthe Bergeret, l’analyste que le Commandant Lanester va rencontrer, après avoir perdu la vue sur une scène de crime, peut être prise en défaut et se montrer fragile ou déroutante. Récemment, des lycéens de seconde qui avaient étudié À la vue, à la mort6 s’en sont offusqués : est-ce que l’analyste n’est pas censé être parfait ?

C. P. : Mise en récit de la rencontre clinique d’une part et mise en forme des intrigues de vos nouvelles et romans : est-ce le même travail ?

FG : Ce qui est commun, c’est la question du langage qui précède et structure le propos. L’inspiration, pour l’auteur que je suis, est toujours affaire langagière. Ce qui signale le surgissement de l’écriture en tant que processus de création, c’est la « trouvaille » linguistique, la rondeur ou la rugosité d’une phrase, la richesse polysémique d’une expression, l’insistance de quelques signifiants qui s’imposent à moi et exigent le passage par le corps que constitue l’écriture. La langue devance l’image ou l’idée, elle se fait texte. Ensuite, tout est affaire de rythme et de mélodie narrative. Certes, ce n’est pas la même chose de se laisser aller aux vagabondages de l’imagination ou de rédiger des notes après une rencontre clinique. Dans le premier cas, il s’agit, pour l’auteur, de donner vie à un héros, de lui prêter une histoire, une personnalité, un désir. Il le fait à partir de ce qu’il connaît et méconnaît de lui. Qui est ce personnage qu’il crée ? Il ne le découvrira que dans l’après-coup, quand d’auteur il deviendra lecteur. Le récit clinique, quant à lui, se doit de composer avec les éléments disparates saisis à l’occasion d’une consultation : les propos du patient, ses attitudes, les mouvements et mécanismes psychiques entraperçus, auxquels s’ajoutent la tonalité affective de l’entretien, la qualité de l’énonciation, les manifestations du transfert, etc. Pourtant, n’a-t-on pas, là aussi, affaire à une forme de « fiction » ? Le patient dont fait état la note clinique n’existe vraisemblablement pas en dehors de la rencontre… À cet égard, dans la narration clinique comme dans la fiction, il est autant question de celui qui écrit que de celui qui est « écrit », car c’est la manière d’être clinicien qui infiltre la perception de ce qui s’est joué dans l’entretien et qui transforme l’objet de l’observation et réciproquement.

C. P. : Durant vos études, comment abordiez-vous une écriture d’un cas, l’observation clinique ?

FG : De la même manière que pour la fiction. Il s’agit, pour moi, de m’en remettre à la logique des signifiants. Pour cela, je me saisis de « ce qui vient » sous la plume sans préjuger de l’intérêt des éléments retenus. Qu’ils soient des énoncés du patient, des figures imposées de l’anamnèse ou des questionnements cliniques, ils témoignent probablement des enjeux psychiques, pour le sujet, ou de ses modalités transférentielles. Par quoi ai-je envie de commencer ? Qu’est-ce que j’ai retenu ? Quelles sont les paroles qui m’ont frappée ? Qu’est-ce qui fait énigme pour moi ? Un premier tri s’opère, sorte de proto-analyse qui permet d’organiser la logique du cas.

C. P. : Le cas clinique est-il, pour vous, un exercice littéraire.

FG : Sans-doute. Quand je relis un cas ou une synthèse clinique, je tente parfois d’y discerner la manière, les options d’écriture qui peuvent prendre sens dans l’après-coup. Un cas écrit au présent, par exemple, ne témoigne sans doute pas de la même temporalité que s’il était écrit au passé. Comment est-il historisé, inscrit dans la durée ? À froid, on trouve souvent ce qui s’apparente à des productions de l’inconscient : lapsus, omissions de mots, répétitions, phrases tronquées, etc., qui ont échappé à toutes les relectures. Lorsqu’on écrit Béance 4 à la place de Séance 4, n’y a-t-il pas lieu de s’interroger sur ce qui s’est ouvert ou dévoilé à l’occasion de cette rencontre ? Bien sûr, il ne s’agit pas d’interpréter sauvagement le style d’un cas, mais il n’est pas interdit de se questionner sur quelques procédés littéraires qui insistent, à la lecture. Dans l’usage qu’il fait de la forme personnelle, dans la manière dont il note ou pas les propos essentiels qu’il a tenus, les actes qu’il a posés, ses ressentis, etc., on peut percevoir le mode de présence et d’implication du narrateur. En relisant ses écrits, un clinicien averti pourrait peut-être même y discerner les mécanismes de défense dont il a usé, à son insu. Car, au-delà de la lisibilité qu’il permet ou pas, le style d’une présentation clinique pourrait rendre compte d’éléments transférentiels. Le style se niche dans les détails de la langue, le choix des signifiants, le phrasé, etc., qui sont propres à chaque individu et témoignent de son rapport singulier au monde et à l’objet de son étude. Or, de même que l’écrivain densifie son style pour augmenter la tension dramatique à l’acmé de l’intrigue, le clinicien peut user de formules courtes, de phrases non verbales ou d’une ponctuation omniprésente pour témoigner d’une posture de vigilance et de maîtrise dans la rencontre. Pas de rêverie possible, mais une succession précipitée d’énoncés qui ne se laissent pas déployer du côté de l’imaginaire. À l’inverse, lorsque la rencontre est assez sereine et que le clinicien s’autorise à associer, il me semble qu’on doit pouvoir observer une plus grande variété de procédés littéraires qui contribuent non seulement au liant du texte, mais aussi à sa richesse polysémique. À travers sa recherche linguistique, le clinicien pourrait alors formuler des proto-hypothèses. Ainsi, le recours massif à la forme passive, parfois dès la première phrase, dit peut-être quelque chose de la position subjective du patient : Mme T. est adressée par le Dr Untel. Elle est affectée de telle maladie et a été mise en invalidité. On lui a retiré la garde de ses enfants. Elle est déboussolée et se dit harcelée par les services sociaux. Etc. Parfois, le sujet est absenté de la syntaxe, bouté hors de l’énoncé par une succession de phrases où il n’est ni nommé, ni représenté : Arrive en retard à sa consultation. N’a pas pris son traitement. Ne parvient pas à verbaliser son angoisse. Repart en oubliant son parapluie… D’autres éléments stylistiques mériteraient un examen approfondi. La prédominance des métaphores, dans les écrits élaboratifs du clinicien, viendrait-elle en écho avec la capacité, pour le sujet soigné, de s’appuyer sur le symbolique, là où la synecdoque témoignerait plutôt d’un rapport au monde peu différencié ? Un texte clinique où primerait l’aspect esthétique dirait-il quelque chose de la séduction à l’œuvre dans la rencontre ?

Si on souligne les efforts de réflexivité nécessaires au psychologue, dans la rencontre clinique, c’est bien que ça ne va pas de soi, que ces motions inconscientes dont il serait le révélateur ne se laissent pas si facilement saisir. Il peut s’en défendre, se laisser absorber ou confusionner. Il arrive que, dans certains cas cliniques, les propos du patient soient repris in extenso, comme si le clinicien n’avait pas trouvé à s’en dégager suffisamment pour repérer les éléments les plus signifiants et tenter de les articuler. Les cas se transforment alors en monographies qui sont autant de tentatives de ne rien laisser échapper, en réponse, peut-être, à la difficulté, pour le patient, d’organiser et d’endiguer en lui ses contenus de pensée.

Style et procédés littéraires viennent étayer le propos ou, au contraire, le dénoncer en marquant la division du sujet qui écrit. L’insu se loge dans la forme, faute de pouvoir être énoncé. Ainsi, un style heurté, marqué par des ruptures de ton et de rythme, pourrait venir témoigner d’un agacement que le clinicien ne repère pas, à l’endroit du sujet qu’il reçoit. À l’inverse, la répétition d’un rythme ternaire dans l’équilibre des phrases pourrait manifester une posture maternelle qui ne se dit pas. (Le rythme ternaire, c’est aussi celui de la berceuse). Mais bien sûr, il s’agit là de généralités, autant dire que cela n’a guère d’intérêt, sinon celui d’éveiller l’attention. C’est, de toute façon, au un par un qu’il s’agit d’examiner cette question.

C. P. : Revenons à vos polars ! Peut-il y avoir des restes de rencontres cliniques dans vos créations littéraires ?

FG : Le risque existe, bien que je veille habituellement à l’étanchéité de mes deux activités. Il ne serait, éthiquement, pas acceptable que j’alimente mes fictions avec les confidences de mes patients, mais on ne sort pas complètement indemne de tant d’années d’écoute du sujet souffrant. Mon écriture résulte de ce que je suis, de ce qui me touche, me questionne ou me révolte. Un dimanche au bord de l’autre en est le reflet. Toutes les nouvelles qu’il contient ont trait à la souffrance psychique ou à la folie, mais il s’agit exclusivement de fictions.

C. P. : Le dénouement de vos nouvelles (je pense à « Grenadine ») et celui de votre roman, À la vue, à la mort, apporte un peu d’air frais au genre et se décale un peu de ces ressorts appelés « psychologiques » que l’on rencontre habituellement : le personnage de psychanalyste est crédible, ce qui est rare dans une fiction, mais, bien plus surprenant pour le lecteur, le personnage de policier d’À la vue, à la mort a une vraie épaisseur.

Vos personnages semblent toujours prendre le contre-pied des réactions auxquelles le lecteur peut s’attendre… Il nous semble qu’ils suivent leur logique, issue de leur parcours, de leur expérience de vie… et non la logique d’une intrigue linéaire. Comment manipulez-vous ces personnages ? Quelle part de liberté leur laissez-vous ?

F. G. : Aussi curieux que cela puisse paraître, je m’efforce d’accompagner mes personnages dans leur cheminement plutôt que de les conduire où bon me semble. Il s’agit, pour moi, de m’en remettre à l’écriture en tant que phénomène qui relève d’un processus inconscient. Si je tente d’écrire selon un plan précis établi à l’avance, l’écriture se refuse, les héros se cabrent, ils boudent ou se découvrent des velléités indépendantistes. S’en remettre à l’écriture, c’est accepter d’être délogé, par les personnages qu’on a soi-même créés, d’une position de savoir et de maîtrise. C’est reconnaître l’imprévu qui surgit dans la langue et en accepter les conséquences. Je ne sais pas encore vraiment comment s’achèvera le roman que je suis en train d’écrire. Ma seule certitude est de n’en avoir pas…

C. P. : Je comprends. Est-ce que je peux poser une dernière question ?

F. G. : Non, on va s’en tenir là pour aujourd’hui. La séance est terminée, Monsieur Guinard. Essayez d’arriver à l’heure la prochaine fois. Et prenez votre traitement, ça vous évitera de confondre votre psy avec un auteur de polar. Ah ! Vous oubliez votre parapluie !