Il y a une dizaine d’années, je pars à la retraite après avoir passé une partie notable de ma vie professionnelle comme enseignant en psychologie clinique à l’université Lumière Lyon 2. Il me semble alors possible de vivre une expérience totalement autre, dans le domaine de la musique (en musicologie) et avec la vielle à roue (instrument qui m’a toujours fasciné et que j’avais envie de pratiquer de façon conséquente). L’indulgence bienveillante dont font preuve à mon égard les membres du département de musicologie me permet de m’inscrire et de mener à bien un DEA puis une thèse. Cette dernière porte sur la vielle à roue sous le règne de Louis XV, époque pendant laquelle cet instrument a rencontré un grand succès chez les aristocrates et autres personnes de qualité, destin pourtant bien improbable, puisqu’à l’époque la vielle était essentiellement un instrument que faisaient corner les mendiants au coin des rues pour attirer les passants. Après être sorti, comme professeur, c’est à dire par la grande porte, de l’université, je m’arrangeai donc pour y retourner, empruntant alors la porte des étudiants.

Concernant la tâche, la méthode, les outils, je me croyais dans la différence ; j’avais idée que j’allais éprouver ce plaisir particulier que je pensais propre à la posture de l’entomologiste, disséquant les détails d’un objet de recherche stable et surtout solidement ancré à sa place d’objet complètement extérieur que le chercheur se doit de maîtriser, en bref « un véritable non-moi ».

Bien sûr, cette fiction naïve a vite montré ses limites. Je pourrais dire que j’ai été rapidement rattrapé par cette psychologie clinique que j’avais pensé laisser de côté. Pour comprendre ce qui s’est passé, je vais successivement évoquer les deux points d’ancrage à partir desquels la clinique a fait retour. Il s’agit d’une part de la question du mythe et de l’utopie ouvrant droit à une compréhension de l’esthétique et des techniques propres à la musique baroque française ; il s’agit, d’autre part, de la spécificité faite de bizarreries de « l’instrument vielle à roue ».

Pendant le règne de Louis XV, dans l’aristocratie parisienne et chez les « personnes de qualité », il est souvent question, sans qu’il soit toujours nommé, d’un mythe particulièrement actif. Il s’agit du mythe de l’Arcadie, cette province du Péloponnèse dont Virgile a fait un lieu mythique, un espace utopique dans lequel des bergers vivent dans un bonheur absolu, rien ne venant limiter le désir1.

Une partie de la musique baroque française se met alors au service de ce mythe de l’Arcadie ; il s’agit de ce courant « champêtre » qui s’exprime à travers des fêtes pastorales, des amusements champêtres, des duos galants, des badineries ou autres brunettes et bergeries. Ainsi des personnes de qualité, écoutant, pratiquant, voire composant de la musique, se mettent-elles en scène au titre de bergers réinventés beaux naïfs et purs, aimant la simplicité et la musique, menant dans la séduction, une vie libre et sans contraintes. On s’invente villageois idéalisé, Apollon a pris la figure du berger et l’aristocrate s’en fait l’acteur.

J’ai appelé identification en clin d’œil cette posture existentielle qui permet à une personne de qualité de s’identifier au berger idéalisé d’Arcadie, ce héros proche des dieux, alors même que cette identification opère à partir d’une mise en scène qui utilise comme « matière première » des paysans réels et prosaïques, au travail exténuant. L’identification en clin d’œil participe au vrai /faux, dans une logique du paradoxe. Il s’agit d’affirmer et, dans le même temps, de dénier l’affirmation ; on est villageois car la figure en est idéalisée, mais simultanément on est non-villageois car on ne saurait être identifié à la réalité du personnage. Se rejouerait ici la mise en tension de la double appartenance de l’aristocrate, d’abord, dans une perspective trans-générationnelle, son appartenance au monde rural qui est son milieu social d’origine, et ensuite son appartenance au milieu social idéalisé dont il désire intensément faire partie et dont le centre est à la Cour. Nous sommes loin du simple déguisement de convention ou d’un jeu de rôle dérisoire.

Revenons à la musique champêtre ou arcadienne. On la voit généralement comme une musique légère, sans grand intérêt, l’effet d’une mode peut-être un peu ridicule, mais qui a su s’imposer. Ce n’est pas du tout ce que j’en ressens ; l’émotion que je peux éprouver à l’entendre ou à la jouer m’interdit de la considérer seulement comme superficielle. Ce qui vient se loger dans cette émotion peut se comprendre en faisant appel à l’un des sens que l’époque baroque donne au mot « mélancolie ». Citons Antoine Furetière, qui écrit dans son dictionnaire publié à la fin du XVIIe siècle : « [Mélancolie] signifie aussi une rêverie agréable, un plaisir qu’on trouve dans la solitude pour méditer ». Au XVIIIe siècle, le dictionnaire de Trévoux fait état « d’une mélancolie douce, qui n’est autre chose qu’une rêverie agréable ». Et même bien plus tard, Victor Hugo, reprendra cette définition baroque de la mélancolie sous la forme d’un bel oxymore : « le bonheur d’être triste ».

D’où ma difficulté à rendre compte des compositions musicales écrites sous le règne de Louis XV. Je n’entendais pas que cette musique puisse être seulement légère, alors qu’elle était souvent donnée pour telle dans les titres des morceaux comme sous la plume des musiciens et musicologues. Je crois avoir surmonté le sentiment d’impuissance que j’éprouvais dans mon travail de thèse en musicologie lorsque a fait retour une question qui pour moi est d’importance, celle des mythes en lien avec l’utopie. J’ai travaillé cette question en recherche clinique à propos des institutions et de leur fondation, à propos aussi de différentes formes de tentatives communautaires (Fustier, 2004, p.7-71). Il s’agit pour moi d’une « préoccupation personnelle », selon laquelle serait présente en nous une sorte de nostalgie d’un « Moi communautaire » archaïque, de l’heureux temps d’une indifférenciation bienheureuse, d’avant les règles et les contraintes. Cette préoccupation, présente dans les tentatives de fondations utopiques, me semble être un avatar du « sentiment océanique », expression utilisée par Romain Rolland et reprise par Freud (Vermorel, 1993) pour rendre compte de la persistance chez l’homme d’un état primitif du Moi encore non séparé du monde extérieur, ce qui en fait une émanation du narcissisme primaire2.

On voit bien que je suis au plus loin de l’idée selon laquelle la musique champêtre est réductible à une mode frivole, un prétexte au délassement superficiel ou mondain d’un aristocrate lutinant une bergère. Je pense cette mode comme une fine pellicule qui recouvre la nostalgie d’un paradis perdu arcadien et une tentative impossible pour le retrouver ; elle actualise cette « mélancolie douce » que j’évoquais plus haut pour mon propre compte. Il y a une dramatique dans la musique baroque, elle n’est pas soluble dans ce qu’elle donne à voir lors d’une première approche.

Que dire de mon interprétation ? Elle est vraie ou elle est fausse je ne sais ; elle est trop difficilement réfutable pour « faire preuve » dans une perspective propre aux « sciences dures ». Ce que je sais, en revanche, c’est qu’elle a opéré pour moi comme outil efficace (une fiction opérante ?). Ce retour d’une thématique clinique, maintenue en lien avec une « conviction intime », m’a permis une mise au travail de la pensée dans cet ailleurs qu’était pour moi le champ disciplinaire de la musicologie.

La deuxième remarque que j’aimerais faire concerne les conséquences de l’étrangeté de l’instrument vielle à roue. Celle-ci ne se laisse pas facilement réduire à sa fonction opératoire, à être un instrument de musique « raisonnable », dans sa construction comme dans sa sonorité. On la dirait au contraire construite exprès pour favoriser les projections, pour capturer de l’imaginaire.

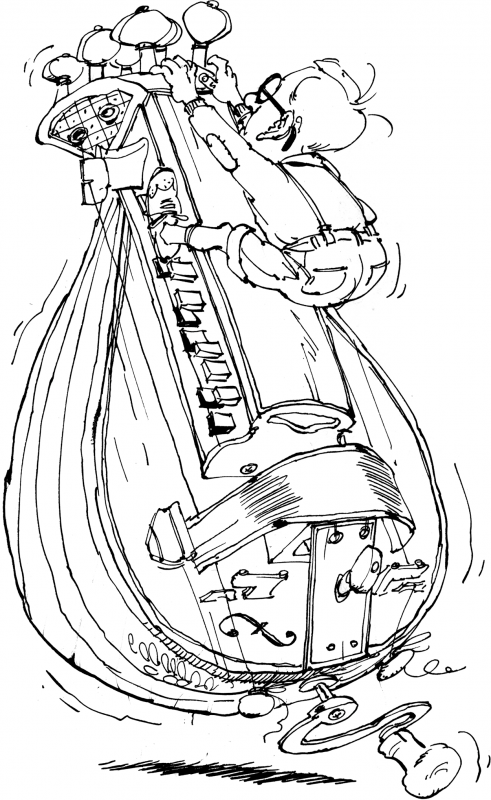

À quoi ressemble-t-elle ? Elle emprunte souvent la forme d’un navire à voiles pansu (les vielles en forme de luth), mais c’est un instrument de musique à clavier comme le clavecin, à la différence près qu’il est à archet comme le violon, encore que le bois de l’archet dépourvu de crins entre directement en contact avec la corde, et qu’il ne s’agisse pas d’un archet puisqu’il s’agit d’une roue, alors que finalement cet objet composite et plein de contradictions est aussi utilisable comme percussion. On voit qu’elle échappe systématiquement à tout effort pour en donner une définition stabilisée, elle est toujours à côté de ce que l’on croit comprendre d’elle, en cela elle est disponible pour toutes les projections, et même en situation de les provoquer activement, comme pourrait l’être une épreuve projective.

Étrange est cet instrument, aussi parce qu’issu de l’univers médiéval de la modalité, il est utilisé, à l’époque baroque, pour jouer de la musique tonale, alors que pourtant les bourdons tentent d’interdire ou tout au moins de limiter les changements de tonalité. On peut imaginer ce que ces relents moyenâgeux peuvent avoir d’inquiétants lorsqu’au XVIIIe siècle la vielle s’efforce de jouer la musique en vogue à cette époque. Ce caractère inquiétant se trouve redoublé par le fait que la vielle, à l’orée du baroque et avant de devenir un instrument « noble », est utilisée principalement par les mendiants, c’est-à-dire par des personnages inquiétants et mystérieux, pouvant bien entretenir un rapport privilégié avec dieu ou le diable.

L’étrangeté du climat sonore que fait advenir la vielle pourrait, par exemple, permettre de comprendre les affects dont parle le compositeur Gustav Mahler lors de cette rencontre avec Freud dont Ernst Jones (1955, p.84.) fait état : « Au cours de la conversation [avec Freud], Mahler déclara soudain qu’il comprenait maintenant pourquoi sa musique n’atteignait pas les plus hauts sommets de l’art. Les passages les plus grandioses, ceux qui étaient inspirés par les émotions les plus profondes, se trouvaient gâchés par l’intrusion de mélodies banales. Le père de Mahler, personnage sans doute brutal, maltraitait sa femme et Mahler enfant avait été témoin d’une scène de ménage particulièrement pénible. La situation lui paraissant intolérable, le jeune garçon s’enfuit de chez lui. Mais à ce moment-là, il entendit, dans la rue, une hurdy-gurdy3 jouer l’air populaire viennois : Ach, Du lieber Augustin. Mahler pensait que le rapprochement entre un sombre drame et un amusement léger s’était à tout jamais fixé dans son esprit et que l’un des états d’âme devait inévitablement entraîner la survenue de l’autre ».

Celui qui joue de la vielle ne trouve peut-être plus son aspect aussi étrange. En revanche, sa posture même, ainsi que sa manière de traiter l’instrument, nous informent sur la relation complexe entretenue avec celui-ci, et qui ne me semble pas réductible à des nécessités opératoires.

Le vielleux est assis, courbé sur son instrument, le couvant des yeux comme s’il observait ses « mimiques sonores », un équivalent possible des risettes que le bébé adresse à sa mère. Jean-François Boüin, auteur d’une fort sérieuse méthode de vielle à roue datant de 1761, peut nous surprendre en écrivant : « il faut mettre votre vielle le matin en vous levant dans votre lit, la bien couvrir… et cela par temps humide ». Ainsi voit-on qu’il faut traiter la vielle comme un enfant maladif qui pourrait bien attraper un rhume (« dans les temps humides les touches du clavier ne retombent pas aisément », ajoute Boüin). Dans les cas similaires, les vielleux contemporains, moins sensibles aux vertus thérapeutiques d’une mise au lit, utilisent une médecine plus « corporelle » et saupoudrent légèrement avec du talc les touches de l’instrument quand elles sont bloquées, comme on le ferait avec les fesses d’un nourrisson. Pareille sollicitude n’est pas abusive : voici un instrument peu fiable, qu’il faut bricoler avec constance, régler et rerégler avec patience et dont on n’est jamais sûr qu’il va correctement sonner alors qu’on passe au moins autant de temps à le soigner qu’à en jouer. Il peut à tout moment se mettre à geindre, produire des sons criards ou des bruits parasites divers.

On doit « panser » ses cordes, avec le coton le plus fin qu’il se pourra, pour adoucir le son : « il faut prendre les filaments les plus fins et les plus unis du coton […] de l’épaisseur environ d’une forte toile d’araignée » nous apprend le même Boüin. Mais le moindre bourrelet fera vaciller certaines notes et les rendra insupportables à l’oreille ; Briqueville (1894, p.10) s’en désespère : « L’opération est extrêmement délicate, car pour peu que la touffe d’ouate soit trop forte, les notes aiguës deviennent fausses, et si elle est trop fine, les mêmes notes grincent désagréablement ». Le maternage est donc justifié ; donnons raison à Boüin de se comporter avec le dévouement d’une mère d’enfant handicapé (ou souffrant tout au moins d’une bronchite chronique) prodiguant à celui-ci tous les soins nécessaires et même ceux qui pourraient paraître superflus, mais seulement à un observateur extérieur qui apprécierait mal la gravité de l’état du patient.

L’infirmité d’un partenaire (la vielle) conduit l’autre (l’interprète) à manifester une « préoccupation maternelle primaire » de tous les instants qui générerait un attachement profond pour l’instrument en raison des soins constants que nécessitent ses nombreuses imperfections et entraînerait peut-être une forte dose « d’illusion thérapeutique » amenant l’interprète à surestimer les possibilités musicales de celui-ci. La vielle nous semble pouvoir illustrer une règle générale : plus un instrument est, d’une part, délicat, fragile, facilement malade de sa sonorité (pour nous référer à un champ sémantique qualifiant le lien « materno-médical »), plus il est, d’autre part, imprévisible, capricieux, peut-être frivole et même infidèle, (pour nous référer au champ sémantique qui lie, dans le stéréotype traditionnel, l’homme à la femme…), plus le lien de l’instrumentiste à son instrument sera alors chargé d’affects, puissant, exigeant voire exclusif. Mais si, de plus, l’instrument est sommaire, handicapé par construction, aussi fragile qu’imprévisible, alors l’instrumentiste fait montre à son égard de sentiments d’une rare intensité. La vielle en est un exemple, mais il n’est pas unique. On pourrait aussi parler de la trompette marine, que Jean-Baptiste Prin (1741), qui semble lui avoir consacré sa vie, appelle « ma trompette bien aimée ».

À l’époque de Louis XV la vielle, considérée comme la lyre d’Apollon, est l’objet de panégyriques enflammés. Mais les louanges ne sont pas unanimes. Comme le déclare D’aquin : « La Vielle sera toujours parmi nous un sujet de dispute ». Elle n’est pas un instrument rassurant, et l’imaginaire qu’elle active peut même être fort inquiétant. En voici, en exemple, des extraits d’un texte de Michel Corrette (1762), compositeur français du XVIIIe siècle :

« [Le Dieu Pan] fit construire une vielle si grosse qu’en dedans on pratiqua une salle dans laquelle on dansa ensemble trente-six contredanses à huit. La manivelle tournait par le moyen d’un moulin à vent. Le chevalet ressemblait à l’arc en ciel. »

« Elle alla, d’un pas aussi hardi qu’Achille, trouver la belle guitare qui dormait au bas de l’Olympe, et comme un anthropophage l’ensevelit dans son sein, sans vouloir écouter ses accords, ses plaintes, ses martèlements, ses cadences et ses pleurs. Rien ne fût capable de la fléchir. Alors tous les faunes [soumis à la vielle], comme des lions ravissants, décollent, brisent, déchirent, arrachent, toutes les guitares qu’ils rencontrent sous leurs mains, pour en faire des vielles [souligné par nous]. Les luths, les théorbes, rien n’échappe à leur fureur. La vielle ne manqua pas de se parer des dépouilles de l’aimable guitare [souligné par nous], semblable aux sauvages qui se parent de la chevelure d’un ennemi vaincu. »

Ce texte met en scène une pénétration violente de la vielle dans le panthéon des instruments baroques, brisant sur son passage ce qui ne se soumet pas et notamment les luths et guitares, instruments à contrario réputés pour leur délicatesse et leur sensibilité. Associée probablement au gueux qui la mouline au carrefour et dont on redoute la violence, elle devient, par métonymie, le gueux lui-même, monstre qui fait peur parce qu’il détruirait les « personnes de qualité », que figurent, dans la fable de Corrette et toujours par métonymie, les instruments de musique ayant quartiers de noblesse.

Peut-être faudrait-il aussi remarquer que non seulement cette vielle maléfique, nouveau Caïn et préfiguration d’Alien, tue les autres instruments, ses frères jalousés que lui préfèrent les « personnes de qualité », mais encore que, dans son désir de toute-puissance, elle s’en nourrit, pour s’embellir en quelque sorte par absorption.