Louise d’Aulnay (1810-1891), alias Julie Gouraud, est une autrice de littérature de jeunesse prolifique. Entre 1834 et 1890, elle publie plus d’une soixantaine d’ouvrages destinés aux enfants – garçons et filles –, et connaît de nombreuses rééditions jusque dans l’entre-deux-guerres.

Elle est la première à fournir, en 1839, des Mémoires d’une poupée dont elle prévoit déjà une suite, si les lectrices sont au rendez-vous : « […] où que la Providence ait jeté Vermeille, elle voudra et saura vous donner de ses nouvelles, et continuer un récit qui vous aura plua. » Et les petites destinatrices durent bien l’être : les aventures de Vermeille se poursuivent effectivement un an plus tard.

L’incipit des Mémoires offre le récit de ce qui deviendra l’un des passages récurrents des biographies de poupées : l’achat de la poupée et la confection de son trousseau. Sont exaltées les valeurs domestiques féminines de la bourgeoisie : patience, ordre, travail, soin mais également modestie. Pour autant, Julie Gouraud ne fait pas pure œuvre didactique : son texte puise à des sources romanesques et culturelles diverses, témoignant de l’ambition de l’autrice de créer un récit distrayant et de qualité littéraire. La Suite des Mémoires d’une poupée renchérit en montrant les aventuresb rocambolesques avant l’heure de Vermeille. Après un naufrage, s’esquisse une robinsonnade, avant que l’épisode ne devienne l’occasion de l’apprentissage de savoirs historiques, géographiques ou encore naturalistes. Autant de connaissances dignes des œuvres de vulgarisation alors en plein essor. Le début de la Suite est, à cet égard, représentatif du creuset littéraire que se forge Julie Gouraud – qu’elle innerve également de son histoire personnelle, sa mère ayant été une créole échappée de Saint-Domingue lors de la révolte de 1791c. La romancière explore diverses voies génériques et n’hésite pas à entremêler des matières et des influences hétérogènes, y compris formellement, puisqu’elle insère des lettres ou des récits secondaires dans son récit (par exemple, l’« Histoire du petit joueur de marionnettes » dans les Mémoires).

Elle continuera de donner la parole au jouet fétiche des petites filles en proposant à ses lectrices, en 1864, les Lettres de deux poupées. La correspondance entre Merveille et Charmante, deux « sœurs » issues du même magasin, offrira alors aux jeunes bourgeoises des échanges aux sujets multiples, toujours voués à les instruire en les divertissant. Les poupées se racontent leurs aventures, mais se donnent également mutuellement des leçons ou des conseils. Mariage et relations familiales sont abordés, tout comme divers savoirs naturalistes sur les éléphants, les tortues ou l’art de la pêche : éducation sociale et instruction savante – mais non érudite – se juxtaposent dans une œuvre plastique et ouverte, comme les Mémoires, à l’insertion de matériaux étrangers – une traduction espagnole et une charade y sont par exemple accueillies. Enseignement et formation s’entremêlent dans un ouvrage qui se pare des charmes du naturel de la causerie épistolaire, de l’humour discret et même d’une forme d’auto-ironie, comme c’est le cas lorsque Julie Gouraud s’auto-cite, en faisant explicitement référence au mariage malheureux entre Vermeille et le prince Fortuné des Mémoires d’une poupée.

Au fil de la publication de ses ouvrages, les jeunes lectrices de Julie Gouraud auront non seulement pu tisser un lien privilégié avec leur « joujou » favori, qui endosse tout à la fois les rôles d’alter ego, de simulacre d’enfant à éduquer et de mère fictionnelle, mais aussi et surtout avec une autrice dont les textes ont encore les atouts pour plaire aux lectrices (pas nécessairement jeunes) d’aujourd’hui.

Amélie Calderone

a. Julie Gouraud, « Préface » (fig. 1), dans Mémoires d’une poupée, contes dédiés aux petites filles, par Mlle Louise d’Aulnay, Paris, Amédée Bedelet, 1860, p. 7.

b. Voir Matthieu Letourneux, Le Roman d’aventures, 1870-1930, Limoges, Presses universitaires de Limoges, 2010.

c. Michel Manson, « Julie Gouraud et Saint-Domingue : du roman familial au roman pour enfants », Strenæ [En ligne], no 3, 2012, consulté le 11 mars 2019. DOI : 10.4000/strenae.517. Le « roman familial » nourrira plus tardivement Les Deux Enfants de Saint-Domingue, paru dans la « Bibliothèque Rose illustrée » en 1874.

Fig. 1. Illustration de la préface des Mémoires d’une poupée de Julie Gouraud, éd. cit., p. 1.

Source : gallica.bnf.fr/BnF

Mémoires d’une poupée, 1839, chapitre i, « Les étrennes »

Si ce jour n’était pas, il faudrait l’inventer.

un poète1.

C’est un grand jour que le jour de l’an, pour les petites filles et pour les poupées ! quelle joie d’une part ! que d’inquiétudes de l’autre !

Je ne vous dirai pas comment je suis devenue la poupée la plus remarquable de la rue Chapon.

Deux mois s’étaient déjà écoulés depuis mon arrivée au magasin, lorsqu’un jour je vis entrer une dame tenant par la main une petite fille de huit à neuf ans.

C’était madame d’Aymard et Henriette sa fille.

Qu’est-ce que madame désire ? dit mademoiselle Célestine2, première demoiselle du magasin, en s’avançant vers la dame.

Une poupée, répondit avec empressement la petite.

En voici une superbe, mademoiselle. Voyez comme elle est faite ! quels beaux yeux bleus ! quels cheveux noirs ! Les pieds, les mains, tout en est parfait : c’est un modèle !

C’est ainsi que mademoiselle Célestine parlait de moi. J’aurais voulu la remercier tout bas de faire mon éloge ; car depuis un mois j’avais vu tant de petites filles maussades entre les mains desquelles j’avais craint de tomber ! et Henriette me paraissait aimable et douce.

À mon grand étonnement, elle ne voulut pas de moi, disant qu’elle préférait une poupée tout habillée.

— Vous sentez bien, ma chère maman, dit la petite en prenant madame d’Aymard par le bras, qu’il me serait impossible de faire une robe et un bonnet ; c’est à peine si je peux coudre un ourlet lorsque vous me l’avez tracé.

— C’est précisément la raison qui me fait chercher le moyen de te rendre adroite, ma chère enfant ; avec de la patience et de la bonne volonté, tu réussiras comme une autre3.

Henriette baissa la tête ; sa joie enfantine se changea en tristesse ; de grosses larmes limpides roulèrent sur ses joues roses.

— Ma chère maman, je vous en prie, ne me donnez pas d’étrennes.

— Y penses-tu, ma fille ? À huit ans, tenir un pareil langage !

Madame d’Aymard s’assit, prit Henriette sur ses genoux, et lui dit avec un délicieux sourire de mère :

— Henriette, j’ai été petite fille aussi, moi ; je me souviens du plaisir que j’avais à faire les robes de Rosette, ma poupée ; tu verras comme ce sera amusant de plier et de ranger ses affaires dans une jolie armoire que je te donnerai, de faire son lit, de la coucher et de la lever ! Comment hésiterais-tu, dis-moi ? Quel plaisir te donnerait cette grosse paysanne suisse que j’aperçois là-bas ? Elle est coiffée pour des années entières ; son bonnet est cloué sur sa tête. Il faudrait la laisser dans sa robe étroite, qui sera bientôt sale. Quelle différence avec celle-ci !

Henriette écoutait sa mère de toute son attention ; ses larmes étaient séchées ; sa physionomie ne respirait plus que l’amour du travail.

— Oui, ma chère maman, vous avez raison : achetons-la, achetons-la.

Pendant la scène qui vient de se passer, mademoiselle Célestine m’avait tournée et retournée dans ses mains, levant les épaules à chaque parole que disait Henriette ; mais, voyant le retour qui s’était opéré en ma faveur, elle redevint gracieuse et recommença à faire mon éloge.

— Oui, je ne crains pas de le dire, c’est la perle de la rue Chapon.

Et elle me passait légèrement son plumeau de la tête aux pieds d’un air de complaisance.

— Combien cette poupée ? demanda enfin madame d’Aymard.

— Soixante-dix francs tout au juste.

En effet, on ne rabattit pas un sou de ma personne.

Henriette, toute joyeuse, me prit d’abord sous son bras ; mais j’étais trop lourde. Craignant de me laisser tomber, elle pria sa mère de me porter.

Chemin faisant, Henriette disait à sa mère :

— Montrez-la moi un peu, ma chère maman ; comme elle est jolie ! Jamais je n’ai vu une poupée avoir l’air si fin ; on dirait qu’elle pense ! Ah ! la drôle de poupée ! Merci, ma bonne mère, de me l’avoir fait prendre.

Arrivée à la maison, Henriette me déballa du papier gris, que mademoiselle Célestine n’avait pas plus épargné que ses paroles ; puis la petite m’admira de nouveau, compta les doigts de mes pieds et de mes mains, et, s’étant assurée que personne ne la voyait, elle me pressa sur son cœur, m’embrassa et me dit tout bas :

— Pauvre poupée ! comme tu dois avoir froid ! Oh ! je saurai bientôt coudre, je te le promets. Nous serons souvent ensemble ; car je veux être sage et contenter ma maman. Tu verras comme elle est bonne !

— Ah ! dis-je en moi-même, quel heureux avenir s’annonce pour moi ! Il n’y aura point de pénitences ici. Henriette est une bonne fille ; nos études et nos jeux seront communs.

Ma petite amie passa le reste de la journée à me chercher un nom qu’elle ne trouva pas. Le soir elle m’emmena coucher, me fit un lit au pied de son lit, ne parla que de moi à sa bonne Eulalie, qui me parut une fille douce dont je n’aurais pas l’humeur à redouter.

Après m’avoir arrangée de son mieux, Henriette me dit bonsoir, me promettant de s’occuper de moi le lendemain.

Le sommeil de l’enfant fut fort agité ; elle donna des coups de pied qui, vingt fois, manquèrent de me jeter en bas du lit ; elle rêva haut ; son cœur ne se démentait pas plus la nuit que le jour : c’étaient des tendresses, des remerciements pour sa mère, qui lui avait donné une si jolie poupée.

Tant de bonheur m’effrayait.

— Hélas ! disais-je, le sort des poupées n’est que trop connu ! Ne viendra-t-il pas un temps où j’appartiendrai à quelque méchante enfant qui, étant malheureuse elle-même par suite de son mauvais caractère, fera souffrir tous ceux qui l’entoureront, à commencer par sa poupée ?

Le lendemain matin, à huit heures, je fus tirée de mes réflexions par la douce voix d’Henriette.

— Bonjour, ma poupée, dit-elle en me prenant dans ses bras. Ah çà, mademoiselle, comment vous appellerez-vous ?

Elle chercha un instant d’un air vraiment sérieux. Tout à coup elle bondit de joie et appela sa bonne.

— Eulalie, Eulalie, venez vite ; j’ai trouvé un nom pour ma poupée ; nous l’appellerons comme celle belle princesse du conte que j’aime tant, Vermeille4. Voyez, ses joues sont bien assez fraîches pour cela !

Henriette se leva aussitôt que sa bonne le lui dit ; elle était d’une obéissance parfaite : elle fit sa prière sans que personne eût besoin de le lui rappeler.

Pourquoi toutes les petites filles ne sont-elles pas comme Henriette ?

Madame d’Aymard, ravie de l’application de sa fille, se fit un plaisir de l’aider ; Eulalie s’en mêla aussi, de sorte qu’au bout de quelques mois j’avais le plus joli trousseau qu’une poupée puisse espérer.

Le papa d’Henriette m’acheta une charmante couchette, à laquelle on suspendit d’élégants rideaux bleu-de-ciel ; madame d’Aymard me donna une armoire à glace, un secrétaire bien fourni de plumes et de papier.

Jamais poupée, j’en suis sûre, n’eut une existence plus confortable que la mienne.

L’hiver, Henriette ne me couchait qu’après m’avoir chauffé les pieds : camisole, bonnet de nuit, rien ne me manquait ; ma mise était on ne peut plus soignée ; robes de satin, boa, manchon, capote de velours, le tout d’un goût exquis. J’avais mes cartes de visite, où j’étais représentée en personne, avec mon nom au-dessous5. Hiver comme été, je passais pour la plus élégante poupée du faubourg Saint-Germain6.

Je me souviens du plaisir qu’Henriette et moi nous eûmes à un bal d’enfants7 chez la princesse L…

Nous étions habillées l’une comme l’autre.

Henriette me portait sous son bras avec une grâce charmante ; lorsque nous entrâmes, l’admiration fut générale : des yeux d’envie cependant se dirigèrent sur moi.

Une méchante petite fille complota avec son frère de guetter le moment où Henriette danserait pour m’égratigner la figure avec une épingle que déjà elle tenait toute prête.

Je frémis en entendant concerter la perte de ma beauté ; mais je vous assure que c’était bien moins pour moi que pour Henriette, qui m’avait conservée aussi fraîche que le jour où mademoiselle Célestine m’avait remise entre ses mains.

Par bonheur, Henriette m’aimait trop pour m’abandonner un seul instant, et, lorsqu’un petit monsieur vint l’inviter à danser, elle n’accepta qu’à la condition de me faire danser avec elle.

Personne ne blâma cette fantaisie ; d’ailleurs, c’était un spectacle nouveau pour les enfants. Quelquefois Henriette me prenait par les bras et me faisait tourner joliment ; mais la joie devint générale lorsque son cousin obtint la permission de me faire valser. C’était un bon garçon auquel on pouvait se fier ; il était extrêmement adroit ; il me faisait pirouetter en l’air et me rattrapait à temps : c’étaient des cris de joie, de frayeur, un bruit à rompre la tête. Moi, j’étais ravie.

La soirée se termina sans accident.

Henriette et sa poupée se couchèrent fort satisfaites.

Pendant les heures d’étude, j’étais à côté de ma petite amie. Plus d’une fois elle me répéta ses leçons sans manquer un mot, ce qui était bien vu de sa part, car j’avais un cahier et ma plume.

Lorsque M. Benoît, le maître d’écriture8, était content de son élève, il me donnait une leçon qui me profitait plus que le brave homme ne croyait. Comme mon secrétaire me devint précieux ! J’aimais tant Henriette, qu’à défaut de pouvoir parler je voulais au moins me donner la satisfaction d’écrire ce que je pensais d’elle.

Lorsque Henriette faisait une page d’écriture pour quelque fête de famille, M. Benoit se servait de ma main pour l’enjoliver de magnifiques traits, et toute la gloire m’en revenait.

Qui pourrait imaginer le bonheur d’une poupée qui appartient à une enfant bonne et aimable ! Hélas ! je ne devais pas rester longtemps avec ma chère Henriette ; son bon cœur même fut la cause de notre séparation9.

Suites des Mémoires d’une poupée, 1840, chapitre i, « Vermeille sauvée du naufrage » (extrait)

Les poissons étonnés la regardaient passer.

Saint-Amand10.

N’ayez pas peur, c’est moi, c’est Vermeille, votre poupée chérie !

Je sais d’avance toutes les questions que vous allez me faire : je vais répondre de mon mieux ; car je ne suis qu’un revenant effrayé de tous les dangers qu’il a courus11.

Renfermée impitoyablement dans un coffre imperméable, je n’eus point, comme je l’espérais, le bonheur de voir l’Océan dans toute sa majesté. Jetée avec indifférence au milieu de nombreux paquets, j’étais réduite à entendre les expressions d’admiration des passagers. J’appelais la lumière de tous mes vœux.

Je ne sais combien de jours s’étaient écoulés dans un calme parfait, lorsque tout à coup le vent souffle ; l’agitation est telle que, sans l’habileté de celui qui m’avait emballée, ma tête était brisée. Ma terreur était grande dans cette nuit profonde ! Je me sentais tout à coup enlevée à une hauteur prodigieuse, puis je croyais descendre dans un abîme, et alors la mâchoire du crocodile, dont j’ai entendu maintes fois la description, s’offrait à moi comme un affreux tombeau.

« Quel est donc, pensais-je en moi-même, cet élément si grand, si puissant, qui se joue ainsi des hommes ? Est-ce folie, est-ce raison de courir de pareils dangers ? »

La tempête va toujours croissant, j’entends les cris de Juliette12. Puis… pourquoi, je l’ignore, moi et une multitude de paquets nous sommes précipités dans cette mer bouillonnante. Je vole de montagne en montagne : quel fracas dans ma chétive demeure !

Chères petites filles, figurez-vous l’effroi de Vermeille, abandonnée sur l’Océan. Qu’allais-je devenir ? quelle fin pouvais-je espérer après tant de malheurs ? Je m’en allais pensant à tout ce qui avait rempli ma vie. Toutes ces petites amies, perdues à jamais ! Adèle de Versac13, elle-même, m’eût été en ce moment une consolation. Fortune ; ma mort sera digne de la tienne !… Voilà où m’a conduite cette grande existence de poupée !…

Je vous fais grâce d’une partie de mes réflexions ; il y a des souvenirs qui ramènent la douleur.

Réjouissez-vous donc, enfants : une vague protectrice m’a déposée sur le rivage de la Guadeloupe. La couleur et la forme de mon habitation attira les regards ; je fus recueillie et présentée chez le gouverneur de la Pointe-à-Pitre ; il crut d’abord posséder quelque trésor ; la caisse fut soigneusement apportée dans son cabinet, lui seul voulut en faire l’ouverture.

Malgré l’impatience de revoir la lumière, je riais en moi-même de la gravité avec laquelle le gouverneur se disposait à ma délivrance ; je jugeais de l’action par les paroles.

Enfin des ciseaux hardis pénètrent la toile, une lime est délicatement placée entre les planches, peu à peu le jour pénètre, l’ouverture s’agrandit, les planches crient et s’écartent… Il ne reste plus qu’à me débarrasser du foin, du papier de soie et des coussins moelleux dont l’aimable Juliette avait été prodigue.

Le grave gouverneur enlève avec précaution tout ce qui le sépare du trésor qu’il espère…

Une poupée ! ! ! (fig. 2)

Fig. 2. « Une poupée ! », Suite des Mémoires d’une poupée, éd. cit., n. p. [entre les pages 16 et 17].

Source : gallica.bnf.fr/BnF

Gardez-vous de croire que je fus humiliée alors de n’être que cela ; au contraire, j’éprouvai une secrète malice d’avoir trompé des espérances : et vraiment, l’homme en nourrit quelquefois dont la fin ne me vaut pas.

Après un moment de dédain et de dépit, M. Lemblin se ressouvint qu’il était père de deux petites filles ; il appela Cécile, et Mélanie. « Mes enfants, voici une hôte qui vous demande l’hospitalité. Cette poupée a échoué sur le rivage, il est douteux qu’elle retrouve sa maîtresse, je vous l’offre sans scrupule, en vous recommandant toutefois d’en avoir un soin extrême. » Aussitôt Cécile, l’aînée, me retira de la caisse. Malgré la qualité supérieure de l’imperméable, j’avais un peu souffert de l’humidité ; mon visage était comme cristallisé, j’avais des grains de sel en guise de pendants d’oreilles, un collier de la même façon ; toute ma personne était légèrement salée, ce qui m’ôta pour quelques instants la grâce et la souplesse de ma taille.

Les chères petites filles comprirent que je devais avoir quelque importance, et puis, leur bon cœur les dirigeant, elles se mirent à me déshabiller avec le plus grand soin, tous mes vêtements étant collés sur moi. Je tremblais pour ma peau ! il fallut m’arracher mon bonnet, quelques-uns de mes beaux cheveux noirs s’en allèrent avec lui.

Cécile et Mélanie étaient fort occupées ; elles allèrent me montrer à leur mère, la priant d’indiquer un moyen pour me dessaler. Le cas était difficile, on y parvint après une foule d’expériences. Je ne conservai qu’un brillant qui devint un nouveau titre de beauté. On me mit au lit, en attendant que mes vêtements fussent lavés et repassés. Au bout de quelques heures de séjour dans la maison, je compris parfaitement à quelles enfants j’avais affaire : les poupées ont un tact particulier, je crois vous l’avoir prouvé.

Cécile avait atteint sa douzième année, et déjà elle se rendait fort utile dans la famille. Avez-vous jamais réfléchi aux devoirs d’une sœur aînée ? Non, sans doute ; pour la plupart d’entre vous, convenez que le seul avantage que vous trouviez d’avoir devancé les autres dans la vie, est le privilège d’être plus libres dans vos volontés ; privilège dont vous abusez presque toujours.

J’aurais, certes, une belle leçon à vous faire sur les devoirs d’aînesse ; mais il me sera plus facile de vous instruire, en mettant sous vos yeux Cécile elle-même14. Cécile, comme je l’ai appris plus tard, avait accompagné sa mère à la Guadeloupe, dans un âge où presque tous les enfants sont un embarras.

La crainte de rester en pension à Paris l’avait fait réfléchir pour la première fois de sa vie à la tendresse de sa mère. « Je veux, se dit Cécile, qu’on ne s’aperçoive de ma présence que par mes attentions. » Elle commença donc par ranger tous ses joujoux, elle aidait sa bonne à faire les malles, rappelait une chose oubliée, montait et descendait joyeusement pour faire les commissions ; bref, une révolution subite et complète s’opéra chez une enfant qui avait jusque-là annoncé de bonnes dispositions sans avoir fait ses preuves.

Je crains que le plus grand nombre de mes amies ne se reconnaissent pas à ce portrait. J’ai voyagé avec vous15, je sais à quel point vous êtes fatigantes ! ne sachant vous conformer à rien, multipliant vos besoins et vos fantaisies, perdant vos gants, oubliant votre sac à l’auberge, si bien que plusieurs de vos bonnes ont été tentées de vous enfouir au fond d’une malle, comme un trésor… ou comme une poupée, si vous le préférez !

Le lendemain de mon arrivée, j’assistai au lever de mes deux nouvelles amies ; je couchais dans leur chambre ; Cécile se leva la première, sur l’avertissement de sa bonne. À mon étonnement et à ma satisfaction, la petite fille se mit à penser haut.

« Que sera cette journée ? dit-elle. Mon Dieu ! faites-moi la grâce de la bien employer. Je dois l’exemple à Mélanie, je suis responsable de ses actions, maman l’a dit. J’ai quatre ans de plus qu’elle ; mieux que personne, elle saisit mes imperfections. Comment ferais-je pour étudier la leçon difficile d’aujourd’hui ? Ô quelle terrible chose que d’être l’aînée ! Toujours bien faire ! Non seulement j’ai le poids de mes fautes à porter, je suis encore responsable de celles de ma petite sœur ! »

Cécile fronça le sourcil : elle me parut horrible.

À cette mauvaise pensée, il en succéda une meilleure.

« Ô quelle lâcheté ! s’écria Cécile. Je suis une ingrate ! N’ai-je donc pas la récompense de mes efforts ? D’où me viennent tant de caresses ?

Ma bonne mère, si délicate, dort paisiblement le matin, parce qu’elle compte sur sa fille aînée. Oserais-je envier l’heure de sommeil accordée par surcroît à ma petite sœur ? Pourquoi ne lui reprocherais-je pas aussi le lait sucré que ma bonne lui apporte ? Non ! non ! Mélanie, j’aurai soin de toi, je serai indulgente pour ta faiblesse et sévère pour moi. Cette indulgence et cette sévérité feront mon bonheur ! »

Lucie entra dans la chambre, elle venait accomplir sa tâche du matin auprès des enfants.

En entendant si bien raisonner Cécile, je me félicitai d’être venue dans le nouveau monde, car dans l’ancien je n’avais jamais rien entendu de semblable ! (Pardonnez-moi cette légère prétention à la géographie.)

L’action répondit aux paroles ; pendant tout le jour, je vis Cécile occupée à diriger Mélanie dans ses leçons enfantines : elle prévenait les accidents, imaginait les jeux sans danger ; mais ce qui me parut encore plus admirable, c’est le soin qu’elle mit à s’observer elle-même. Mélanie, confiée à sa sœur, devint un précepteur sévère.

Jugez combien Cécile devait être aimée de ses parents ! avec quelle douceur on reprenait de ses défauts une petite fille si aimable et si indulgente pour sa sœur !

Qu’est-ce qu’une sœur aînée ? Pensez-y, mes enfants, et vous découvrirez une source nouvelle de devoirs et de récompenses.

Je le sais à votre honte, il n’est pas rare de voir des filles aînées donner le mauvais exemple ; prenez-y garde ! Peut-être quelques-unes d’entre vous sont destinées à remplacer une pauvre mère, partie de la terre avant d’avoir achevé sa tâche ? Quelle paix ce serait pour elle, en mourant, de laisser un appui aux plus faibles ! Elle vous bénirait du ciel, et transmettrait à votre inexpérience une prudence précoce.

La petite sœur, qui aura pris la douce habitude de s’appuyer sur le bras de sa sœur aînée, ne quittera point ce bras en grandissant ; tous les secrets de son cœur seront déposés dans ce cœur plus expérimenté.

Que de conseils ! que de fautes évitées ! que de fautes réparées, peut-être ! Une sœur aînée, un frère aîné, sont des anges gardiens !

Chères petites filles bien-aimées, ne dites pas, je vous en conjure : « Vermeille est devenue ennuyeuse depuis son naufrage, c’est une rabâcheuse16. » Non, ne dites pas cela ; je vous aime si tendrement ! Je veux vous être utile, et je m’en vais observant de tous côtés, écrivant à grand-peine mes observations pour vous les transmettre et contribuer à vos progrès. Disposez-vous donc à trouver plus de sérieux dans ce volume ; on ne vieillit pas sans réfléchir ; l’étude a été ma consolation dans mes adversités. Rassurez-vous pourtant, Vermeille sera toujours disposée à jouer avec vous.

Il faut bien que je vous dise un mot du pays que j’habite. Déjà vous avez entendu, prononcer le mot colonie. Vous avez aperçu sur vos cartes la Guadeloupe, ne prévoyant guère que votre poupée dût aller jusque-là !

Permettez-moi de vous dire qu’on entend par colonie l’excédent de la population d’un pays qui va s’établir sur une terre peu ou point habitée17. Ainsi l’Amérique est divisée en colonies anglaises, françaises et espagnoles.

La Guadeloupe est une colonie française. Ces possessions contribuent par leur culture et leur commerce à la prospérité de la métropole.

Plusieurs jours après mon arrivée, Cécile et Mélanie me firent parcourir la ville.

Avec quelle attention j’ai tout observé, mes chères enfants !

Je doute que vous en eussiez fait autant pour moi.

La Pointe-à-Pitre, capitale de la Guadeloupe, est une des plus jolies villes des Antilles ; je lui ai quelquefois entendu donner le titre pompeux de Reine des Antilles. Elle est bâtie sur un terrain plat, presque au niveau de la mer ; un vaste bassin entouré d’ilots couverts de cocotiers forme son port ; de là on découvre les quais plantés d’arbres, les maisons peintes de diverses couleurs ; ce coup d’œil est un des plus gracieux.

Il n’y a point de boue dans cette ville ; les rues larges et droites sont bordées de trottoirs.

Les maisons, fort simples à l’intérieur, ont deux étages et presque toujours un balcon ; le vitrage de nos fenêtres est remplacé par des jalousies.

Les lits sont entourés d’un vaste rideau de mousseline ou de gaze, tombant jusqu’à terre, qu’on appelle moustiquaire, son usage étant de garantir pendant la nuit de la piqûre des moustiques et des maringouins.

J’avais aussi, moi, une moustiquaire. Je me plaisais à observer les vains efforts de ces insectes, affriandés par la fraîcheur de mon visage.

Je fus très surprise de voir paraître le jour sans être annoncé longtemps à l’avance par cette lumière vague appelée crépuscule ; entre cinq et six heures la lumière se fit et n’augmenta plus.

Mon hygiène fut à peu près la même qu’à Paris : à mon réveil, de bon café ; à onze heures, le déjeuner : un plat de morue obligé, des bananes non mûres et grillées. Cécile me vantait beaucoup les ignames, espèce de pomme de terre douce : les cousses-cousses sont les plus délicates. Sans égard pour ma situation, la petite Mélanie se faisait un jeu de me nommer tous les beaux fruits des Antilles18.

La ligue-banane ; la sapotille19, espèce de poire, brune en dehors et en dedans ; la pomme de liane20 ; la grenadille21, espèce de petit melon, parfumé comme la fraise ; la cerise, aussi grosse qu’une petite tomate ; la pomme cannelle22, appelée atte dans l’Inde, dont l’intérieur peut être comparé à un pot de crème blanche parfumée de fleur d’oranger.

Convenez, chères amies, que vous regrettez de ne pas avoir été assises à côté de moi.

L’excessive chaleur nous rendait sédentaires : le soir nous nous asseyions toutes les trois sur le balcon, respirant à longs traits la brise fraîche.

Nos réunions étaient à peu près celles de France. J’ai été frappée du plaisir extraordinaire que la danse fait éprouver aux créoles. La poupée la plus folle ne peut pas être comparée aux dames et aux demoiselles de ce pays-là ; j’en ai vu danser toute une soirée avec une ardeur dont elles semblaient devoir être victimes. J’avoue que je ne m’attendais pas à rencontrer des danseuses plus intrépides que nous ! Tous les jouets d’enfants viennent de France ; la poupée seule a son caractère national ; ce qui prouve, soit dit en passant, que tous les peuples reconnaissent une valeur sociale à la poupée. On les appelle popotes ; les plus remarquables sont les capresses de la Martinique.

Les capresses ont la peau brune ; leur costume consiste en une chemise de batiste à manches courtes et plissées, fermées par un bouton d’or ; un petit corset de batiste brodée s’attache sur le devant de la poitrine ; une jupe à queue, de couleur écarlate, est fixée au-dessous du corset ; un madras posé très en arrière couvre une partie des épaules et de la poitrine. Leur coiffure consiste dans un madras plein de coquetterie ; elles portent des boucles d’oreilles en or massif ou en pierreries.

Rien de plus nul, de plus ignorant qu’une popote, et je ne désespère pas que l’Académie Française n’adopte un jour le mot popote en le définissant ainsi : petite fille paresseuse, ignorante, inutile, etc.

Une poupée nerveuse aurait beaucoup à souffrir ici ; c’est un tapage d’enfants désœuvrés à faire perdre la tête.

Chaque enfant a son petit nègre ou sa négresse, associé à ses jeux. La plupart ne sont que des victimes soumises à tous les caprices de leurs jeunes maîtres23.

Je désire ardemment que mes mémoires se répandent aux colonies ; j’y serai utile, je le dis en toute assurance.

[…]

Lettres de deux poupées, 1864, Lettre xxiv, « Merveille à Charmante »

15 octobre24.

J’ai un rôle à apprendre25 ; mais l’espoir du succès s’efface à la pensée de causer avec toi dans un moment où je te sais triste.

Eh bien ! ma petite Charmante, tes rêves n’ont pas le sens commun : te marier26 ! y penses-tu ? Oublies-tu que notre bonheur consiste à faire celui des enfants auxquelles nous sommes confiées ? Voudrais-tu tomber dans la vulgarité des personnes, suivre la voie battue ? D’ailleurs ce berger et ces moutons t’ennuieraient au bout d’une heure.

T’occuper du ménage ! quelle corvée tu ambitionnes là, ma chère petite ! Pour ma part, j’aimerais mieux qu’on me servît des pains à cacheter que d’avoir un chef ; j’aimerais mieux aller à pied toute ma vie, que de commander mon carrosse, même si c’était celui de Cendrillon.

Je sais bien qu’une de nos aïeules dit dans ses mémoires qu’on l’avait mariée à un certain prince Fortuné27. Mais le mariage n’a pas été heureux. Le prince a laissé sa tête sur le chemin de fer, ce qui, selon moi, veut dire que ton berger laisserait la sienne au fond d’un précipice.

Charmante, qu’as-tu fait de ta raison ?

Je n’aurais jamais cru qu’une poupée pût s’oublier jusqu’à rêver. Tu ferais une belle figure dans ta prairie de Nuremberg où personne n’irait te voir ! Sans compter que tu aurais à souffrir plus que tu ne penses, de passer tes jours avec un petit va-nu-pieds sans connaissance du monde, sans esprit, sans expérience. Sottise ! sottise ! ma bonne amie. Ce qui fait le charme de notre vie, c’est l’imprévu, l’insouciance de notre destinée et la joie de nous trouver dans les bras d’une bonne petite fille, d’être son premier amour.

Allons, Charmante, envoie-moi promener ton berger dans la prairie de Nuremberg, redouble de tendresse pour Thérèse et Léon28, et aussi pour cette aimable Mme Eugénie29, qui certainement serait de mon avis, si tu la consultais. J’ai peur de t’avoir fait de la peine, et je ne peux attendre la fin de ma lettre pour t’embrasser tendrement, ah ! mais bien tendrement !

Il était facile de prévoir que la grande comédie amènerait une petite comédie30.

Raymond31, sur lequel on ne comptait plus, est arrivé après la première répétition de ces dames et de ces messieurs ; il a dit à Louise : « Ne vois-tu pas que Merveille veut jouer la comédie ? » À ces mots, une troupe d’acteurs s’est aussitôt formée.

« Moi, je serai la belle, toi, tu seras la bête.

— Mesdemoiselles, je vous trouve bien peu polies. Comment ! Vous distribuez les rôles entre vous, petites égoïstes, sans songer à vos poupées, qui ont, sans aucun doute, plus de talent que vous ! Eh bien ! continua Raymond, tu l’aurais reconnu à ce discours, jouez ce que bon vous semble ; moi, je vais composer une pièce pour les poupées et vous verrez… ce que vous verrez. »

L’oncle se promenait à grands pas comme un directeur de théâtre offensé. Il sortit un instant avec moi et reparut bientôt ; sa mise avait subi des changements notables : sa tête ébouriffée comme celle d’un charlatan, une cravate blanche avec un nœud en ailes de moulin, annonçaient la gravité des circonstances ; d’une voix solennelle il dit à l’assemblée : « J’ai l’honneur de vous présenter Mlle Rosalba, personne d’un talent incomparable ; elle chante à elle seule le duo, danse le ballet sur la corde, et autres prodiges. »

Cette petite scène répandit une gaieté folle dans notre cercle ; moi-même j’aurais bien voulu laisser échapper quelques bons éclats de rire.

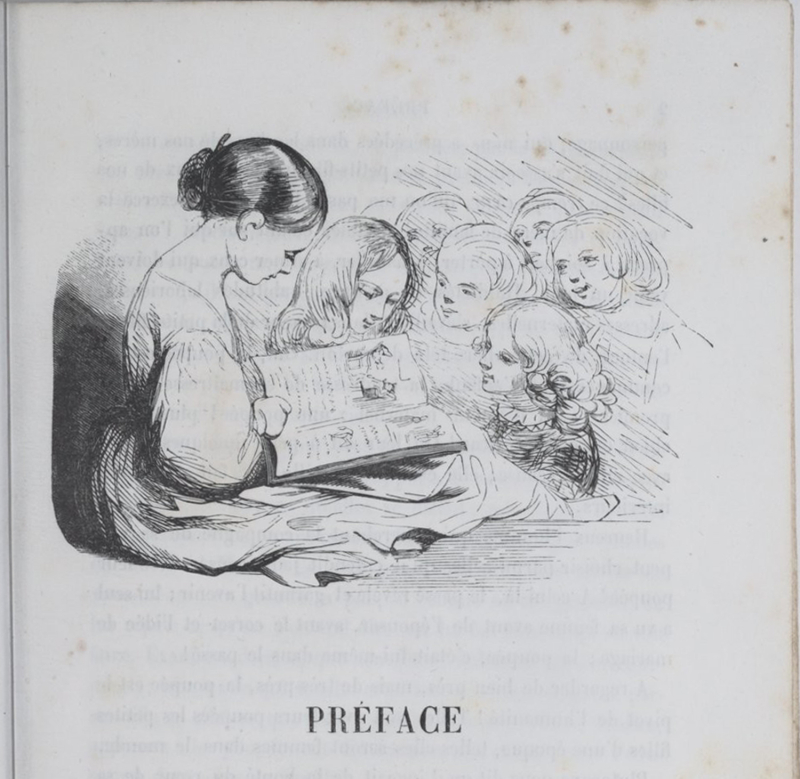

Une entente cordiale a succédé au tumulte, et ce matin l’oncle Raymond nous a présenté une charade. Les rôles sont distribués, une affiche est apposée dans le vestibule du château (fig. 3) ; des laquais viennent retenir des loges à l’avance ; notre théâtre s’est élevé comme par enchantement ; car Raymond n’a pas voulu nous faire paraître sur celui des grandes personnes : son génie n’emprunte rien.

J’espère que tes rêves seront évanouis avant la fin de la représentation : tourne la page.

Fig. 3. « Une affiche est apposée dans le vestibule du château. », Lettres de deux poupées, éd. cit., p. 251.

Source : gallica.bnf.fr/BnF

CHARADE32.

premier tableau.

(La scène représente des pécheurs occupés à tirer un filet. — Plus loin, des enfants jouent sur le sable. — Une maman travaille. — Un capitaine, armé d’une longue-vue, regarde à l’horizon. — La salle est comble.)

UN PÊCHEUR.

Jour de ma vie ! Le marché sera bon aujourd’hui ! Nous avons bien manœuvré, mes amis ; ne perdons pas de temps ; allons à la criée.

(Les pêcheurs sortent.)

(Une petite fille accourt vers sa maman.)

J’ai trouvé un beau coquillage rose : voyez comme il est joli ; je vais en ramasser beaucoup, beaucoup.

(La mère regarde sa petite fille et l’embrasse.)

Oui, mon trésor.

(Miss Kennedy en costume excentrique de voyage. — Le major Kennedy son père. — Une femme de chambre, un domestique, des paquets, un commissionnaire français, un petit chien.)

LE MAJOR.

Garçonne, vo condouire moa dans un maison.

LE COMMISSIONNAIRE.

Monsieur a-t-il l’adresse ?

LE MAJOR.

Je dis à vo, dans un maison.

LE COMMISSIONNAIRE.

Laquelle, monsieur ?

LE MAJOR.

Un bon maison, because. mon fil il était… il était malade.

(Pendant cette conversation, miss Kennedy se pâme dans les bras de sa femme de chambre, qui lui fait respirer des sels ; le domestique se tient droit au milieu des paquets ; le chien aboie.)

LE COMMISSIONNAIRE.

Je comprends.

LE MAJOR.

C’était un bonheur !

LE COMMISSIONNAIRE.

Si monsieur veut venir, je vais le conduire dans une bonne maison.

MISS KENNEDY.

Oh !

(Ils sortent.)

deuxième tableau.

(Des jeunes filles et des poupées travaillent autour d’une table ; la lampe est allumée. — La mère travaille aussi.)

UNE JEUNE FILLE.

Courage ! courage ! Nous avançons. Céline, chante-nous un petit air pour chasser le sommeil.

CÉLINE.

Volontiers.

(Elle chante.)

LA MÈRE.

Mes bonnes filles, êtes-vous bien fatiguées ?

TOUTES À LA FOIS.

Pas du tout, maman : nous en viendrons à bout.

LAURE.

Et puis travailler pour une si bonne dame ! Elle verra bien qu’il a fallu donner un fameux coup de collier.

ÉMILIE.

Elle nous payera le double, vous verrez. (Elle se lève et va se mettre à genoux devant sa mère.) Et la petite mère chérie aura un bon poêle dans sa chambre, il y fera chaud tout l’hiver. (Elle tend le front à sa mère, qui l’embrasse. — On entend sonner deux heures.)

LA MÈRE, avec autorité.

Mes enfants, c’est assez : je ne veux pas qu’on travaille une minute de plus.

(Les ouvrières se lèvent, rangent tout, et se retirent avec leur mère. — La toile tombe. — On entend beaucoup de bruit.)

troisième tableau.

(La scène représente un salon, au milieu duquel une corde est tendue. — Un piano ouvert.)

(Mlle Rosalba, en manteau de cour, une couronne de roses sur la tête, une robe de tulle blanc, un éventail à la main. Elle s’assied au piano, et donne le la. — On entend aussitôt le nocturne à deux voix de Blangini33 : Divinité des cœurs sensibles, ô lune, astre mystérieux. — Applaudissements, cris, trépignements. — Raymond prend la cantatrice par la main et la présente au public. — Une dame d’atour détache le manteau de Rosalba, et l’incomparable personne monte sur la corde, prend son balancier, court, voltige ; elle jette son balancier, saute, salue, ferme les yeux, les ouvre, et finit par s’asseoir fièrement sur la corde. — Des cris d’enthousiasme éclatent de toutes parts : Hourra ! merveille ! merveille ! C’était le mot de la charade. — La toile tombe.)

Rosalba est forcée de reparaître trois fois avec l’aimable directeur.

Charmante, j’ai compris, j’ai senti l’enivrement du succès public. J’étais émue, mes yeux brillaient d’un éclat plus vif et plus tendre. J’étais ivre de joie, Charmante, d’orgueil, si tu veux. Oh ! si je pouvais dire à une mère raisonnable le danger de ces représentations34 ! Si je pouvais déclarer au monde entier que je ne voudrais pas recommencer ce jeu, dans la crainte de développer en moi le goût du théâtre, de tomber dans la catégorie des marionnettes35 !

Loulouse36 m’a embrassée plus de vingt fois. Le soir, en me couchant, elle m’a fait prendre une petite tasse de fleurs d’oranger de Toulon pour calmer mes nerfs ; mais ce qui m’a fait du bien, c’est d’entendre ces mots : « C’est fini, Merveille, nous partons demain pour le Château des Roses. » J’ai senti la raison rentrer dans ma tête et la joie dans mon cœur.

Adieu, Charmante ; malgré tous mes succès, je me dis toujours ta petite amie.

Merveille.

P. S. — Laisse traîner la charade, tu auras peut-être le plaisir de la voir jouer par tes enfants et de prendre mon rôle.

![Fig. 2. « Une poupée ! », Suite des Mémoires d’une poupée, éd. cit., n. p. [entre les pages 16 et 17].](docannexe/image/97/img-2-small800.jpg)