Dans la lignée de Siepmann (2015 et 2016), nous postulons que la langue littéraire se caractérise par la surreprésentation statistiquement significative d’unités phraséologiques. Notre question de recherche est donc de savoir si ces unités, extraites par des méthodes statistiques, permettent de contraster les sous-genres romanesques. Pour ce faire, nous explorons un corpus de romans français contemporains (postérieurs à 1950) partitionnés en six sous-genres : romans de littérature générale ou « blanche » (GEN), policiers (POL), historiques (HIST), sentimentaux (SENT), fantasy (FY) et de science-fiction (SF)1. L’interrogation de ce grand corpus, constitué de plus de 100 millions de mots, est réalisée au moyen de l’interface Lexicoscope (Kraif, 2016 et 2019). Des travaux linguistiques antérieurs ont permis de montrer l’intérêt de cette approche par l’étude de phraséologismes spécifiques au roman policier (scène de crime, Kraif et coll., 2016), au roman sentimental (froncer les sourcils, Gonon et coll., 2020), au roman historique (donner l’ordre, Gonon & Sorba, 2020) ou au roman de littérature générale (marcher dans la rue, Sorba, 2020).

À partir des données extraites par le Lexicoscope, nous proposons ainsi de montrer que le motif du dragon, dans son acception linguistique (Legallois & Koch, 2020), permet de caractériser la fantasy2, un genre éditorial en pleine émergence depuis le dernier tiers du xxe siècle (Baudou, 2005), au sein du genre romanesque contemporain.

Le sous-genre romanesque FY présente un intérêt particulier pour l’étude du dragon car « l’utilisation des personnages issus du folklore, des contes de fées ou de la mythologie : elfes, dragons, licornes, etc. » y est de mise (Baudou, 2005, p. 46). Et, dans le monde des êtres fantastiques, « le dragon tient une place unique » et a adopté une multitude de formes dans les récits qui le mettent en scène depuis l’Antiquité (Shuker, 1997, p. 8-9). Comme le rappelle De Palmas Jauze (2010, p. 7-8), le dragon peut occuper plusieurs rôles dans la FY actuelle : il est (i) « le représentant d’une espèce dangereuse pour l’homme, comme celui des légendes anciennes. Il n’est plus la bête à combattre nécessairement, mais il a des réactions animales imprévisibles. […ou bien (ii)] le dragon y est souvent présent mais au même titre que la magie, les monstres et les sorciers. Il est stéréotypé et prédéterminé au service du mal, devenant, de ce fait, une bête à abattre. […ou enfin (iii)] le dragon se présente comme un élément indispensable à la constitution même du sous-genre », celui de la « Dragon fantasy ». Notre étude permet d’interroger la pluralité des rôles occupés par cet actant singulier dans la fantasy. Dans cette optique, après avoir présenté notre corpus et notre méthodologie de fouille textuelle et d’analyse phraséologique (section 2), nous présenterons en détail deux motifs : le premier, <métamorphose du dragon> est propre et spécifique à FY, tandis que le second, <terrasser le dragon>, également spécifique à FY, se rencontre aussi dans les autres sous-genres (section 3).

Méthodologie et corpus de l’étude

Les ressources développées dans le cadre du projet PhraseoRom (corpus et applications) sont présentées de manière détaillée dans Diwersy et coll. (2021). Nous exposons, dans cette deuxième section, seulement les éléments nécessaires à la bonne compréhension de notre étude.

Composition du corpus romanesque

Le corpus de notre étude (corpus PhraseoRom 1950-2016, 103 809 358 tokens, 1 131 romans) a été partitionné en six sous-genres littéraires sur la base de critères éditoriaux. Le tableau 1 ci-dessous récapitule les caractéristiques de chacun d’entre eux avec quelques exemples d’auteurs dans la version actuellement disponible dans la PhraseoBase.

Tableau 1. – Présentation du corpus romanesque de l’étude

|

Sous‑genre |

Tokens |

Auteurs |

Romans |

Exemples d’auteurs |

|

FY |

13 966 566 |

43 |

109 |

Éric Boisset, Mathieu Gaborit, Jean-Louis Fetjaine, Jérôme Noirez, Gabriel Katz… |

|

GEN |

34 593 334 |

172 |

452 |

Robert Sabatier, Jean d’Ormesson, Yann Queffélec, Didier Decoin, Philippe Djian… |

|

HIST |

14 193 642 |

40 |

114 |

Frédéric H. Fajardie, Christian Jacq, Patrick Rambaud, Lucien Bodard, David Camus… |

|

POL |

18 010 790 |

85 |

196 |

Serge Brussolo, Brigitte Aubert, Sébastien Japrisot, Maxime Chattam, Fred Vargas… |

|

SENT |

9 516 633 |

38 |

110 |

Brigitte Kernel, Françoise Bourdin, Katherine Pancol, Laura Trompette, Marc Levy… |

|

SF |

13 528 393 |

40 |

150 |

Laurent Genefort, Julien Lefebvre, Roland Wagner, Daniel Walther, Pierre Bordage… |

C’est à l’intérieur de ce corpus que notre outil de fouille textuelle a donc opéré.

Méthodologie de la fouille textuelle

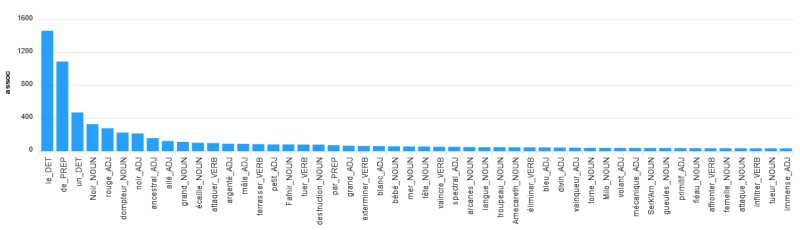

Le Lexicoscope est un outil d’extraction de séquences phraséologiques basé sur des corpus annotés syntaxiquement (Kraif, 2016 et 2019). Il permet de mettre en œuvre une approche statistique du phénomène phraséologique. À côté de la classique fonctionnalité de concordancier permettant d’accéder au contexte élargi du pivot de la requête, il permet d’obtenir la liste des cooccurrents syntaxiques du pivot ou lexicogramme (voir fig. 1).

Figure 1. – Lexicogramme du pivot « dragon » dans tout le corpus PhraseoRom

Comme on peut le voir dans la figure 1, après les cooccurrents grammaticaux un, de, le, les cooccurrents lexicaux les plus fréquents de la forme « dragon » sont par ordre décroissant terrasser, rouge, noir, écarlate, grand, etc.

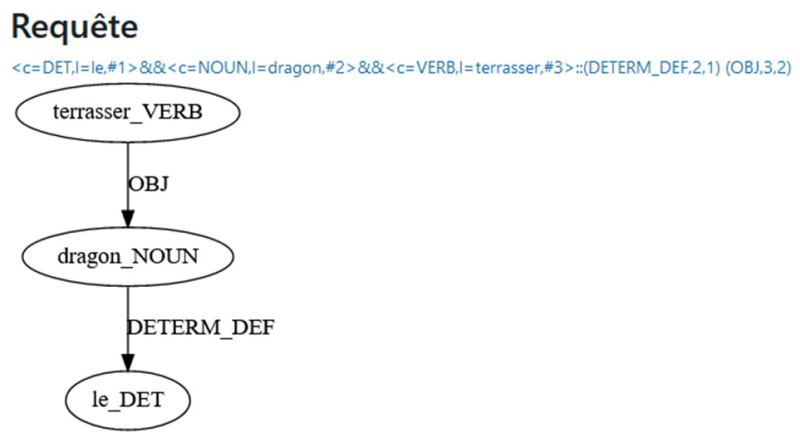

La nouvelle version en ligne, Lexicoscope 2.0, permet désormais de comparer différents corpus pour en faire ressortir les spécificités des unités phraséologiques (Diwersy et coll., 2021). Dans notre cas, à partir du pivot initial « dragon », ont été extraits les arbres lexico-syntaxiques récurrents (ou ALR) qui représentent, pour chaque corpus, les associations statistiques significatives reliant plusieurs mots, dont le pivot, par une relation syntaxique. La figure 2 permet de visualiser l’ALR <terrasser le dragon> et la requête associée en langage formel (en bleu).

Figure 2. – Visualisation de l’ALR <terrasser le dragon>

Les relations de dépendance syntaxique concrétisées par des flèches sont organisées à partir du pivot verbal dont le nom dragon est le complément (OBJ) ayant lui-même un déterminant (DET). Ensuite, les fréquences des ALR dans chaque corpus sont comparées automatiquement pour mesurer leur spécificité3. C’est ainsi une approche corpus-driven qui est mise en œuvre (Tognini-Bonelli, 2001)4. L’analyse fonctionnelle globale des ALR repérés par le Lexicoscope, qui prend en compte à la fois des paramètres syntaxiques, sémantiques et discursifs, est un préalable à la découverte de motifs textuels. Dans notre méthodologie, les ALR constituent donc des guides pour l’identification des motifs.

Le motif, une unité phraséologique

Dans la lignée de Tutin & Legallois (2013), notre recherche s’inscrit dans une conception désormais étendue de la phraséologie :

La phraséologie intègre désormais des objets d’étude très variés, allant des collocations aux séquences discursives en passant par la parémiologie, ou encore, les schémas syntaxiques. Les approches proposées s’étendent maintenant au-delà des disciplines traditionnelles de la lexicologie, de la syntaxe et de la sémantique, et abordent largement la linguistique du discours, la psycholinguistique ou la linguistique informatique. Les objets de la phraséologie, autrefois perçus comme des anomalies ou des exceptions, deviennent maintenant des éléments centraux dans les modèles linguistiques où la notion de principe phraséologique du langage se développe. (Tutin & Legallois, 2013, p. 3)

L’extension du domaine de la phraséologie de la langue au discours a permis de faire émerger des unités phraséologiques jouant un rôle dans la structuration des textes. Le motif est l’une de celles-ci. En 2013, Longrée & Mellet le définissent déjà comme « un “cadre collocationnel” accueillant un ensemble d’éléments fixes et variables susceptibles d’accompagner la structuration textuelle, et simultanément, de caractériser des textes de genres divers » (2013, p. 66). En nous appuyant sur les différentes études réalisées depuis, dans le cadre du projet PhraseoRom notamment, nous pouvons enrichir cette définition : « The motif is a construction—a linguistic sign—considered not only from the grammatical point of view but from the perspective of its discursive dimension in a particular text or a particular genre. » (Legallois & Koch, 2020, p. 39-40) Les motifs correspondent à des patrons lexico-syntaxiques récurrents, qui présentent des régularités et des variations lexicales et syntaxiques aux niveaux paradigmatique et syntagmatique, associées à des fonctions discursives spécifiques. C’est pourquoi notre analyse de ces unités phraséologiques s’intéresse non seulement à leur fonctionnement au sein des textes, mais aussi au rôle qu’elles y jouent.

Dans cette étude, nous procédons en deux temps. À partir des ALR extraits par le Lexicoscope, nous vérifions tout d’abord le cadre collocationnel avant d’examiner si celui-ci possède une fonction discursive (FD) dans le texte. Au sein du genre romanesque, nous postulons, à la suite d’Adam (2011), que les fonctions discursives des motifs sont essentiellement narratives et descriptives :

Le motif phraséologique assume une fonction narrative lorsqu’il supporte le déroulement ou la progression de l’action, marque l’enchaînement des séquences narratives et œuvre ainsi à la structuration du texte. […] La fonction descriptive d’un motif découle de sa capacité à introduire, ou à supporter, au sein de la portion de texte où il apparaît, une séquence descriptive plus ou moins développée. (Vidotto & Goossens, 2020, p. 55 et 58)

Dans le cadre du projet PhraseoRom, un système d’annotations fines des fonctions qu’occupent les motifs dans le discours fictionnel romanesque a permis d’enrichir la liste des fonctions discursives. À côté des deux principales, narratives et descriptives, d’autres FD ont été rajoutées : affective, pragmatique, cognitive (dont deux sous-classes, commentative et mémorielle, voir Novakova & Siepmann, 2020, p. 291-293 et le manuel de stylistique dans la PhraseoBase). Nous les définirons le cas échéant au fil de nos analyses.

Résultats : le dragon dans le roman contemporain

Après un aperçu global du fonctionnement de la lexie dragon dans le corpus romanesque, nous analyserons en détail deux motifs textuels qui ont émergé comme spécifiques à FY : <métamorphose du dragon> et <terrasser le dragon>, le second ayant la particularité d’apparaître de manière transversale dans les autres sous-genres.

Aperçu global

Une première interrogation de ce corpus avec la requête sur la forme dragon permet de faire émerger plusieurs résultats. Tout d’abord, en termes de fréquence brute, la lexie privilégie nettement le sous-genre FY (1 322 occurrences) dans laquelle elle apparaît cinq à dix fois plus que dans les autres sous-genres (HIST : 347 occ., SF : 298 occ., GEN : 141 occ., POL : 121 occ., SENT : 4 occ.). Le calcul de spécificité (LLR, voir supra note 2) confirme cette première observation : le pivot « dragon » est statistiquement spécifique à FY (3507.54) par rapport aux autres corpus (tab. 2)5.

Tableau 2. – Spécificité de la forme dragon dans les six sous-genres romanesques

|

Sous-genre |

Spécificité (LLR) |

Sous-genre |

Spécificité (LLR) |

|

FY |

3507.54 |

SENT |

– 253.95 |

|

HIST |

– 0.33 |

POL |

– 393.43 |

|

SF |

– 6.29 |

GEN |

– 1215.45 |

Selon le concordancier, le terme désigne, quasi exclusivement dans la FY (98,5 %), « l’animal fabuleux qu’on représente généralement avec des ailes, des griffes et une queue de serpent » (Le Petit Robert s.v.), qu’il soit bien vivant (ex. 1) ou représenté sur un support (ex. 2) :

(1) La queue du dragon se mit à fouetter l’air, ses griffes s’agitèrent, fouaillant l’amas de briques sous elles, son cou se balança de gauche à droite, à mesure que Gardien prenait possession de chacun de ses membres. (Johan Héliot, Reconquérants, 2001)

(2) Vêtus de blanc, villageois et villageoises accompagnent un grand dragon de tissus chatoyants tendus sur des cadres de bambou. (Thomas Day, La voie du sabre, t. 2 : L’homme qui voulait tuer l’empereur, 2002)

Cette première acception est également attestée dans tous les autres sous-genres de notre corpus dans diverses proportions (SF 97 %, GEN 66 %, HIST 64 %, POL 58 %, SENT 18 %). L’animal fabuleux vivant et agissant se rencontre essentiellement dans SF (ex. 3) et dans HIST (ex. 4) :

(3) En passant près d’une fosse noyée d’ombre, il entrevit le corps formidable d’un dragon. Apprivoisé, le monstre sommeillait. (Michel Demuth, Les années métalliques, 1977)

(4) Il s’est bien réjoui quand Hieng-fong s’est envolé sur un dragon pour devenir l’hôte d’En Haut, le dix-septième jour de la lune d’automne. (Lucien Bodard, La vallée des roses, 1977)

Dans les autres sous-genres, la mention du dragon apparaît quasi exclusivement dans des évocations relevant du mythe chrétien du saint terrassant le dragon (GEN ex. 5) ou dans des descriptions d’un dragon représenté, sculpté (POL ex. 6) ou dessiné (SENT ex. 7), autrement nommé « dragon-symbole » par Ribémont & Vilcot (2004, p. 90).

(5) Je regardais les vitraux — barbouille sur verre du siècle dernier — payés par la famille au temps de sa splendeur : saint Jacques, patron de plusieurs aînés successifs, lapidé par des gosses, était méconnaissable ; mais saint Michel terrassait toujours gaillardement un dragon aux ailes de chauve-souris, à queue repliée autour de ses bottes. (Hervé Bazin, Cri de la chouette, 1972)

(6) Elle ne veut plus entendre parler des Vikings, des longues embarcations à proue de dragon, ces knerrir que les Français s’obstinent à désigner du nom de drakkar. (Serge Brussolo, La Princesse noire, 2004)

(7) Sur le couvre-lit, j’ai posé le portable, l’ai retourné et ai caressé son dos ; le plastique noir décoré d’un dragon argenté était tiède, il s’était imprégné de la chaleur de ma paume. (Brigitte Kernel, Dis-moi oui, 2012)

La deuxième acception de la lexie dragon, l’emploi métaphorique désignant une « femme acariâtre, violente, aux manières brutales » (Le Petit Robert s.v.), se rencontre très peu voire pas du tout dans FY, SF et HIST (< 1 %), et plutôt dans les trois autres sous-genres comme SENT (18 %), GEN (13,5 %, ex. 8) ou POL (17 %, ex. 9).

(8) Me glisser dans les pantoufles encore chaudes de ce pisse-vinaigre qui conduisait chaque dimanche son dragon d’épouse et ses quatre filles laides à la grand-messe de la cathédrale Saint-Pierre ? (Michel Tournier, Les Météores, 1975)

(9) En v’là une qui commence à me détartrer la prostate avec ses manières de ravissant dragon. (Frédéric Dard, Béru-Béru, 1970)

Le troisième sens « soldat de cavalerie » est attesté sans surprise de manière notable seulement dans HIST (21 %, ex. 10) et dans GEN (8 %), alors qu’il apparaît très peu voire pas du tout dans POL, SENT, FY et SF (< 1 %).

(10) Le capitaine d’Herbigny se sentait ridicule. Enveloppé dans un manteau clair dont le rabat flottait sur les épaules, on devinait un dragon de la Garde au casque enturbanné de veau marin, crinière noire sur cimier de cuivre, mais à califourchon sur un cheval nain qu’il avait acheté en Lituanie, ce grand gaillard devait régler les étriers trop courts pour que les semelles de ses bottes ne raclent pas le sol, alors ses genoux remontaient, il grognait : « À quoi j’ressemble, crédieu ! » (Patrick Rambaud, Il neigeait, 2000)

Les autres emplois de dragon sont très marginaux : dans FY, la lexie entre en composition avec d’autres noms (prince-dragon, cheval-dragon, armure-dragon, queue de dragon [= ronces], langue de dragon [= épée], etc.) et désigne un « étendard » conformément à son étymologie latine ; dans SENT et POL, c’est un individu autoritaire ou malfaisant de sexe masculin qui est parfois désigné ainsi.

Dans un second temps, l’étude des cooccurrents syntaxiques spécifiques du pivot « dragon » permet d’analyser le comportement combinatoire de la lexie au sein de chaque sous-genre. Là encore, les premiers résultats quantitatifs distinguent la FY, avec ses cent quatre-vingt-sept cooccurrents spécifiques, des autres sous-genres (HIST : 46, SF : 37, GEN : 17, POL : 17, SENT : 6). On remarque aussi que HIST et SF arrivent respectivement en deuxième et en troisième position pour le nombre de collocatifs. C’est une tendance générale déjà observée ailleurs pour d’autres ALR relevant de la catégorie sémantique « action » (Diwersy et coll., 2021, § 48). Par ailleurs, la proximité entre FY et SF, deux littératures de l’imaginaire, se traduit, ces dernières décennies, dans le « très net déplacement d’intérêt du lectorat des littératures de l’imaginaire de la science-fiction vers la fantasy » (Baudou, 2005, p. 67). Les spécialistes indiquent également une tendance actuelle à « l’hybridation » de ces deux sous-genres et « le sentiment d’une confusion qui ressort de l’observation de ce qui se vend sous les étiquettes de “science-fiction” ou de “fantasy” » (Besson, 2007, p. 39).

Sur le plan qualitatif, nous ne retenons que les résultats concernant les cooccurrents lexicaux dont le LLR est supérieur à 10,83 (voir supra note 2), ce qui exclut d’office SENT qui ne présente, à ce stade, qu’un seul cooccurrent grammatical (un). Le tableau 3 récapitule l’ensemble des collocatifs lexicaux partagés par au moins deux sous-genres romanesques :

Tableau 3. – Les collocatifs lexicaux de dragon partagés par au moins deux sous-genres romanesques

|

FY |

GEN |

HIST |

POL |

SF |

|

|

FY |

queue, terrasser, rouge |

tête, gueule, terrasser, tuer, vaincre, cracher, rouge, grand, immense |

fleur, aile, terrasser, transformer, cracher, rouge, blanc |

gueule, terrasser, affronter, rouge, grand, petit |

|

|

GEN |

queue, terrasser, rouge |

terrasser, rouge, dent |

terrasser, rouge |

terrasser, rouge |

|

|

HIST |

tête, gueule, terrasser, tuer, vaincre, cracher, rouge, grand, immense |

terrasser, rouge, dent |

terrasser, rouge, cracher |

terrasser, rouge, grand |

|

|

POL |

fleur, aile, terrasser, transformer, cracher, rouge, blanc |

terrasser, rouge |

terrasser, rouge, cracher |

terrasser, rouge |

|

|

SF |

gueule, terrasser, affronter, rouge, grand, petit |

terrasser, rouge |

terrasser, rouge, gueule, grand |

terrasser, rouge |

Les résultats montrent que seuls deux cooccurrents (terrasser et rouge) se rencontrent dans les cinq sous-genres romanesques FY, GEN, HIST, POL, SF ; d’autres sont communs à plusieurs sous-genres (par ex., gueule dans FY, SF, POL HIST ; cracher dans FY, POL, HIST ; grand dans FY, SF, HIST) ; d’autres enfin n’apparaissent que dans un seul genre (par ex., plume dans SF ; écaille, gardien, spectral, métamorphoser dans FY, chinois dans POL, licorne dans HIST).

Sur la base de ces résultats, nous avons donc choisi d’explorer plus en détail deux cas de figure : l’un transversal à tous les sous-genres avec le motif <terrasser le dragon> et l’autre spécifique à FY <métamorphose du dragon>.

Un motif propre et spécifique à FY : <métamorphose du dragon>

Le procédé de métamorphose se rencontre dès les récits de l’Antiquité : une divinité change de forme pour séduire une mortelle (par ex., le dieu grec Zeus se métamorphose en cygne pour séduire Léda ou prend l’apparence du mari Amphitryon pour séduire Alcmène), ou pour échapper à son poursuivant (par ex., la nymphe Daphné poursuivie par Apollon se change en laurier). Comme le rappelle De Palmas Jauze (2010, p. 100), ce don est présenté dans la littérature FY comme « un privilège magique que partagent les êtres surnaturels comme les elfes, les fées, les démons et les dragons, ou dotés de pouvoirs magiques, comme les magiciens ou les sorciers ».

Ces analyses littéraires sont corroborées par les données linguistiques de notre corpus. En effet, nous y avons repéré quatre collocatifs de ce champ lexical qui sont indiqués par le Lexicoscope comme spécifiques de dragon dans FY : les verbes métamorphoser (LLR 40.98, ex. 11) et transformer (LLR 13.43, ex. 12), ainsi que les deux substantifs forme (LLR 10.31, ex. 13) et apparence (LLR 13.17, ex. 14).

(11) Fafnir remplit un grand sac avec le trésor fabuleux des Nibelungen, y ajouta le heaume d’effroi, la cape d’invisibilité et le bâton de pouvoir de Hreidmar, glissa l’anneau d’Andvari à son doigt et, murmurant une formule en langage obscur, se métamorphosa en dragon, avant de s’envoler à tire-d’aile. (Édouard Brasey, La malédiction de l’anneau, 2008)

(12) Mais comment cette méchante femme a-t-elle pu transformer le brave chevalier en dragon ? (Olivier Peru, Les Hauts Conteurs, t. 4 : Treize damnés, 2011)

(13) Le sable arrêta de tourner et ses grains sculptèrent la forme monstrueuse d’un dragon marchant sur ses quatre pattes, la gueule ouverte. (Anne Robillard, Les chevaliers d’émeraude, t. 1 : Le feu dans le ciel, 2003)

(14) Car si les dragons des origines peinaient jadis à prendre et conserver apparence humaine, combien, parmi les derniers-nés de cette race, étaient même incapables de maintenir des formes draconiques intermédiaires ? (Pierre Pevel, Les lames du Cardinal, t. 2 : L’alchimiste des ombres, 2009)

L’analyse des deux collocatifs verbaux de dragon, métamorphoser (6 occ.) et transformer (9 occ.) révèle que l’emploi pronominal est le seul attesté pour métamorphoser (ex. 11) : X_humain se métamorphoser en dragon ǀ en créature monstrueuse. Le verbe transformer partage plus rarement cette construction (X_humain se transforme en dragon, 3 occ.). En effet, l’exemple 12 illustre une construction causative (non pronominale) où s’ajoute, en tant qu’extension syntagmatique, un actant Y_humain ayant le rôle sémantique de patient : X_humain (agent causateur) transformer Y_humain (le brave chevalier) en dragon. On observe aussi des variations paradigmatiques sur l’actant Y : celui-ci renvoie à des entités non animées : X_humain transformer Y_non_humain (une des vagues ǀ l’eau de mer) en dragon, ou bien à une partie du corps comme dans l’exemple 15 (X_partie_du_corps_humain se transformer en partie_du_corps_dragon) :

(15) Son sang bouillonnait dans ses veines et se transformait déjà en ce fluide visqueux qui nourrissait le cœur des dragons. (Mathieu Gaborit, Les chroniques de Feals, t. 1 : Cœur de Phénix, 2000)

Les variations paradigmatiques peuvent ainsi affecter chacun des constituants de ce patron :

X_(partie_du_corps)_humain (se) métamorphoser ǀ transformer Y_humain ǀ non_humain en (partie_du_corps)_dragon ǀ créature monstrueuse.

Ces résultats illustrent bien la richesse des motifs phraséologiques identifiés : le cadre collocationnel qui en constitue le cœur (se métamorphoser ǀ (se) transformer en dragon) agrège de nombreux éléments lexicaux qui, de leur côté, sont sujets à une forte variation.

Par ailleurs, l’analyse des deux collocatifs nominaux, forme (18 occ.) et apparence (11 occ.), montre leur emploi majoritaire (respectivement 9/18 occ. et 5/11 occ.) au sein de la structure binominale classique N1 (forme ǀ apparence) de N2 (dragon) comme dans l’exemple 13. Cette structure binominale peut se rencontrer dans des configurations variées : (i) au sein d’un SP circonstant (en ǀ sous (ma) forme ǀ apparence (hideuse) de ǀ d’un ǀ de tête de dragon) ; (ii) comme complément du verbe (dessiner ǀ sculpter ǀ s’enorgueillir de la ǀ sa forme (monstrueuse) d’un (grand) dragon ; imposer les formes immobiles d’un dragon d’écume ; avoir l’apparence d’un dragon) ; (iii) comme complément de nom (prisonnier de mon apparence de dragon) ; (iv) en phrase averbale (Trois formes de dragon). Parmi les autres occurrences de forme et d’apparence, on remarque de manière récurrente (9/29 occ. soit 31 %) le modifieur humaine (voir ex. 14 et 16) ou un équivalent (l’apparence d’un élégant gentilhomme aux traits fins et aux cheveux blonds). Ainsi, le processus est présenté comme bidirectionnel : X_humain ǀ X_dragon avoir l’apparence ǀ la forme d’un Y_dragon ǀ Y_humain. La métamorphose est ainsi décrite comme un processus réversible (l’humain peut se métamorphoser en dragon tout comme le dragon prendre forme humaine). Néanmoins, comme le note De Palmas Jauze, la transformation dans le sens humain → dragon n’est pas la plus couramment attestée dans les récits antiques et médiévaux :

Les écrits anciens ne pouvaient, éthiquement, montrer une transformation d’un homme à un animal sans être accusé [sic] d’esprit pervers ou de sorcellerie. La métamorphose du dragon se justifie par son désir de conserver l’anonymat pour se déplacer parmi les hommes […] car le fait de vivre dans une société humaine implique la nécessaire obéissance aux lois de cette société et rejette l’idée de pouvoir osciller librement entre deux univers au code moral différent, une liberté qui met en péril l’ordre établi. (De Palmas Jauze, 2010, p. 101 et 104)

Par ailleurs, le sous-genre romanesque FY présente une caractéristique singulière par rapport aux autres sous-genres : la lexie dragon y est utilisée en second membre pour construire des substantifs composés dénotant l’hybridité du référent ainsi désigné (prince-dragon, cheval-dragon, fils-dragon) :

(16) Lui aussi rencontrait un prince-dragon pour la première fois, et il se demandait quelle était la part de vérité dans l’apparence humaine que celui-ci avait revêtue. (Pierre Pevel, Haut-Royaume, t. 1 : Le Chevalier, 2013)

(17) Amecareth constata avec stupéfaction que son adversaire était un Chevalier qui se déplaçait dans les airs sur le dos d’un cheval-dragon ! (Anne Robillard, Les chevaliers d’émeraude, t. 11 : La justice céleste, 2007)

(18) Plus sa peau entrait en contact avec l’encre rouge, toujours accidentellement, plus son corps se transformait, s’épaississait, se développait et se couvrait d’écailles. […] Non seulement le poison transformait Tokugawa en une sorte de lézard humain, mais il prolongeait sa vie, au point qu’il vit sa femme mourir, ainsi que ses concubines, et même son fils […]. L’année de sa mort, il conçut un autre fils avec sa seconde femme. L’enfant, que le seigneur calligraphe ne vit jamais, naquit en tuant la mère, lui déchirant le ventre. Il ne pouvait en être autrement au vu de sa taille. Ce fils-dragon est connu dans notre histoire sous le nom de Tokugawa Shô, en hommage au pêcheur. (Thomas Day, La voie du sabre, t. 1, 2002)

L’hybridité touche ainsi à la fois les humains (prince-dragon, fils-dragon) et les animaux (cheval-dragon).

Les analyses précédentes confirment la réalisation d’un cadre collocationnel conforme à la définition du motif présenté plus haut : les collocatifs verbaux (métamorphoser, transformer) et nominaux (forme, apparence), ainsi que les noms composés avec dragon en second membre entrent bien dans des patrons identifiables soumis à des variations paradigmatiques et syntagmatiques. Pour que notre analyse soit complète, il nous faut désormais examiner quelle(s) fonction(s) discursive(s) (FD) occupe ce motif de la métamorphose du dragon.

Tout d’abord, la FD narrative, attendue dans le genre romanesque, se réalise lorsque le motif supporte la progression de l’action, comme dans l’exemple 11 où la métamorphose en dragon de Fafnir s’intègre au sein d’une succession d’événements merveilleux avant le départ (remplir un sac, ajouter des objets magiques, glisser un anneau à doigt, murmurer une formule magique, se transformer en dragon, s’envoler). De même dans l’exemple 18, la naissance du fils-dragon est l’aboutissement d’une succession d’événements dramatiques (transformation du père, mort de la première épouse du père, de ses concubines et de son fils, conception du futur enfant avec une seconde épouse, mort du père, mort de la mère à la naissance).

La deuxième FD, attendue dans le roman, est la FD descriptive. Néanmoins, l’observation des données dans le cas du motif de la métamorphose du dragon ne permet pas de dégager une FD descriptive pure. En effet, par exemple, les séquences en (14) et en (16) décrivent l’état d’esprit d’un personnage : le narrateur à la première personne en (14) s’interroge sur le caractère temporaire de la métamorphose du dragon en homme chez les premiers représentants de cette espèce, tandis que le narrateur en (16) se questionne sur l’hybridité du prince-dragon. Il s’agit bien d’un processus cognitif, le personnage manifestant une réflexion intérieure et dans ce cas, le motif possède donc une FD cognitive, qui se superpose à la FD descriptive en passant au premier plan.

L’analyse des ALR relevant du lexique de la métamorphose a permis de faire émerger un cadre collocationnel identifiable à un motif textuel que nous avons nommé <métamorphose du dragon>. Ce motif est propre et spécifique au sous-genre romanesque FY et il est susceptible de revêtir les deux FD narrative et descriptive-cognitive. Dans la section suivante, nous présentons un second motif toujours spécifique à FY mais, cette fois-ci, transversal aux sous-genres romanesques de notre corpus.

Un motif transversal spécifique à FY : <terrasser le dragon>

Étant considéré, dans la littérature, comme une créature « au service du mal, devenant, de ce fait, une bête à abattre » (voir supra section 1), il n’est pas étonnant de voir émerger dans notre corpus un motif dont le cœur est la collocation binaire <terrasser un dragon>. Celle-ci apparaît dans tous les sous-genres (48 occ.), mais avec des fréquences différentes :

Tableau 4. – Nombre d’occurrences de terrasser un dragon dans les six sous-genres romanesques

|

Sous-genre |

Nombre d’occurrences |

Sous-genre |

Nombre d’occurrences |

|

FY |

14 |

POL |

5 |

|

GEN |

12 |

SF |

5 |

|

HIST |

11 |

SENT |

1 |

Dans le corpus FY, l’expression terrasser un dragon devance de loin, de par sa spécificité fort élevée (LLR 244,51), d’autres collocations synonymes (exterminer le dragon LLR 63,47 ; tuer le dragon LLR 58,42 ; vaincre le dragon LLR 54,25 ; éliminer le dragon LLR 38,51 ; combattre le dragon LLR 29,44). On observe ainsi une forte variation paradigmatique sur le verbe. Il s’agit de verbes d’action qui renvoient à différentes phases (étapes) du combat contre le dragon : affronter/piéger (phase initiale) /combattre (phase médiane) / terrasser, vaincre, tuer, détruire, décapiter, abattre, éliminer, exterminer le dragon (phase finale)6. Nous nous demandons s’il s’agit ici d’un motif transversal aux six sous-genres avec tout de même un fonctionnement spécifique à la littérature fantasy. Autrement dit, les variations autour de terrasser un dragon constituent-elles un « élément indispensable à la constitution même du sous-genre » (De Palmas Jauze, 2010, p. 8) en jouant un rôle structurant au sein de celui-ci (Longrée & Mellet, 2013) ? L’observation des données révèle quelques faits marquants : si les collocations affronter, terrasser ou tuer le dragon ont une présence variable dans les six sous-genres (avec une dominante quantitative dans FY7), d’autres associations n’apparaissent que dans deux d’entre eux, par exemple vaincre le dragon dans FY (16 occ.) et HIST (5 occ.)8 et, enfin, d’autres encore ne se retrouvent que dans FY (par ex. éliminer 11 occ., exterminer 4 occ., piéger, abattre et décapiter le dragon avec 3 occ. chacun).

Sur le plan sémantique, deux principaux emplois de terrasser un dragon peuvent être distingués. Dans le premier cas, l’expression renvoie à l’action effective des personnages qui domptent la bête ou au rappel de la légende associée, emploi observé surtout dans FY (ex. 19) et, plus rarement, dans HIST (ex. 20 et 21) :

(19) La souveraine se ressaisit aussitôt et reprit d’une voix forte : —Mais nous ne sommes pas là pour parler du passé. Aujourd’hui, nous célébrons l’union de deux êtres qui font l’honneur, par leur sang et leur valeur, du royaume des Burgondes. Aujourd’hui, Siegfried, prince du Frankenland, défenseur des Burgondes et vainqueur de l’armée du Gotland, héros sans peur qui terrassa le terrible dragon Fafnir, épouse devant Odin et Frigg la princesse Kriemhilde, ma fille. Si quelqu’un souhaite s’opposer à cette légitime union, qu’il parle à présent, ou se taise à jamais ! (Édouard Brasey, La malédiction de l’anneau, 2008)

(20) — Monsieur de Montcalm, dit mon père à sa façon enjouée et toujours quelque peu se gaussant de soi, l’héroïque, là-dedans, c’est d’avoir survécu… Le reste est fortune de guerre. Et je n’avais affaire, moi, qu’à des hommes, tandis que votre grand ancêtre, Dieudonné de Gozon, terrassa à lui seul un dragon ! (Robert Merle, Fortune de France, t. 2 : En nos vertes années, 1979)

(21) Ce dernier se lance tout de même dans un commentaire de son prénom : George ! C’est le nom d’un saint, d’un voyant, d’un grand homme-médecine qui a terrassé un dragon. Bogard explique un peu librement que le monstre est un mélange de serpent, d’oiseau, de chèvre des montagnes. (Patrick Grainville, Bison, 2014)

Dans les romans FY ou HIST, le motif qui renvoie à l’action terrasser un dragon apparaît au sein du discours direct avec une FD infra-narrative, c’est-à-dire n’ayant pas d’impact direct sur l’enchaînement narratif. Toutefois, sa présence dans ce type de discours contribue à mettre en avant l’exploit de Siegfried épousant la princesse Kriemhilde (ex. 19), ou celui de Dieudonné de Gozon qui terrassa à lui seul le dragon (ex. 20). En (21), l’action fait, cette fois-ci, partie d’un commentaire : il s’agit d’un rappel de la légende sur le prénom George que le personnage Bogard explique un peu librement. Le motif est ici intégré à une séquence ayant une FD cognitive commentative (FD de commentaire).

Par ailleurs, le motif renvoie surtout à la représentation (sur des images, tapisseries, murs, vitraux, médaillons, tableaux de la Renaissance) de la légende de saint Georges ou de saint Michel9 terrassant le dragon. Sachant que l’univers référentiel de la fantasy est massivement emprunté à celui de la littérature médiévale (voir Besson, 2007, p. 80-82), la mention des légendes contribue à cet ancrage. En effet, comme l’indiquent Ribémont & Vilcot (2004), au Moyen Âge, le combat contre le dragon est une « figuration allégorique de la lutte du Bien contre le Mal, du social contre le sauvage, du droit contre le marginal » (ibid., p. 56). Ainsi, le dragon terrassé par saint Michel est-il un « lieu commun hagiographique » et ce combat, considéré comme un « passage obligé dans une vie de saint chevalier [, instaure] la paix, la loi, celles de Dieu. Après la victoire du saint, le monde antérieur, identifiable au chaos, disparaît » (ibid., p. 64). Cet emploi est dominant dans les six sous-genres et exclusif pour quatre d’entre eux, à savoir SENT, SF, POL (ex. 23), et GEN (ex. 22) :

(22) Il n’y avait personne, sauf saint Georges qui terrassait le dragon sur le mur. (Émile Ajar, L’angoisse du roi Salomon, 1979)

(23) Le jeune mac avait déjà ouvert sa chemise. Saint Michel terrassait un dragon sur toute la largeur de sa poitrine. (Daniel Pennac, Monsieur Malaussene, 1995)

Dans ce second emploi, le motif apparaît dans des séquences descriptives d’un lieu (ex. 22) ou d’un personnage (ex. 23) avec une FD éminemment descriptive (voir aussi l’ex. 5 supra). Enfin, dans l’exemple (24), issu de GEN, l’expression terrasser le dragon, qui apparaît dans son acception métaphorique (voir supra section 3.1), possède une FD affective. Le motif évoque l’état affectif des personnages surtout féminins qui « travaillent à terrasser leurs dragons intérieurs » au sein d’une séquence descriptive plus large parlant de leurs failles, de leurs faiblesses ou de leurs coins d’ombre :

(24) Contradiction qui, chez une personne aussi fine et rigoureuse, sinon dure, que ma sœur, m’émeut singulièrement. J’aime les failles des gens, leurs faiblesses, leurs coins d’ombre, et je ne suis pas loin d’aimer leurs vices, surtout chez les femmes qui travaillent à terrasser leurs dragons intérieurs. (Richard Millet, Le goût des femmes laides, 2005)

Par ailleurs, les données montrent que la variation syntagmatique autour du cœur collocationnel est très faible et ce, pour toutes les expressions relevées autour des différents verbes d’action. Les motifs apparaissent ainsi à « l’état pur », dans leur version minimaliste, à quelques exceptions près : par exemple l’insertion de quelques adverbes, comme terrasser gaillardement (ex. 5), affronter bravement le dragon, ou adjectifs (terrible, horrible, puissant, jeune dragon ou dragon volant, âgé), qui restent, cependant, tous statistiquement insignifiants. Un peu plus fréquemment, sur le plan syntagmatique toujours, des verbes modaux viennent s’ajouter à certaines des collocations relevées : savoir ǀ aimer ǀ devoir + affronter le dragon ou réussir ǀ parvenir ǀ aider à + vaincre le dragon, etc. Ces verbes servent ainsi de renfort sémantique pour souligner le fait que les personnages sont capables de remporter la victoire sur les créatures néfastes et d’en venir à bout, comme c’est le cas des exemples 25 à 27, issus de la FY :

(25) La jeune fille se prépara avant de s’étendre sur le lit et retira le paquet de cartes de sa poche. La première image qui apparaissait sur le dessus était une épée. Ana sourit. Malgré son âge, elle avait réussi à vaincre le dragon, à reprendre Excalibur, à protéger Arthur et les habitants de Carduel. Vortimer n’avait pu être sauvé. Son prince était mort, perdu à jamais. (Fabien Clavel, L’apprentie de Merlin, tome 1 : Le dragon et l’épée, 2010)

(26) Lui qui avait su affronter et vaincre un dragon et une armée entière, il ne savait pas faire face à l’infini remords qui le dévorait à présent. (Édouard Brasey, La malédiction de l’anneau, 2008)

(27) Si nous pouvons abattre ces dragons, les jeunes hommes de chaque village, capables de manier une épée, devraient organiser des patrouilles et le faire aussi. (Anne Robillard, Les chevaliers d’émeraude, t. 2 : Les dragons de l’Empereur Noir, 2003)

Ces motifs remplissent essentiellement des FD narratives, en s’insérant dans une suite d’événements comme par exemple en 25 et en 27 (à vaincre le dragon, à reprendre Excalibur, à protéger Arthur et les habitants de Carduel ; abattre ces dragons … manier une épée … organiser des patrouilles). En (26), on relève une FD mixte, à la fois narrative, cognitive et affective, liée aux réflexions et au remords du personnage.

En bref, les expressions combattre/terrasser/vaincre un dragon sont des collocations qui génèrent des motifs autour d’elles, présentes dans plusieurs sous-genres même si les multiples variantes de l’expression terrasser un dragon restent statistiquement spécifiques à la FY. Il s’agit bien d’un motif transversal <terrasser le dragon> qui joue ainsi un rôle structurant dans les sous-genres contrastés mais à travers des fonctions discursives différentes. Nos résultats sur les FD du motif <terrasser le dragon> illustrent nettement « le thème structurant de la quête ou de la mission qui fait de la fantasy une littérature de la pérégrination » (Baudou, 2005, p. 45).

Conclusion

Dans notre corpus original de romans français contemporains PhraseoRom, nous avons pu observer que les unités phraséologiques construites autour de dragon étaient bien spécifiques au sous-genre FY. La fouille textuelle menée par notre outil, le Lexicoscope, a extrait des ALR dont l’étude fonctionnelle a permis de faire émerger deux motifs textuels. Le premier <métamorphose du dragon> est propre à FY alors que le second <terrasser le dragon>, tout en étant également spécifique à FY, se rencontre néanmoins dans tous les autres sous-genres. Nous avons pu mettre en valeur la richesse des FD que ces motifs possèdent dans le roman FY (narrative, infra-narrative, descriptive-cognitive, affective, de commentaire). En bref, par son caractère à la fois structurant et caractérisant, le motif s’est avéré une unité phraséologique opératoire pour la distinction des sous-genres romanesques.