Noruz est d’abord la fête qui inaugure l’année nouvelle à l’équinoxe de printemps dans le monde iranien. Il s’agit donc d’une fête qui, conformément au calendrier solaire, se reproduit, à l’identique, d’année en année. Elle ne s’accorde donc pas avec le calendrier lunaire qui domine dans le monde musulman et inaugure l’année à des dates chaque fois différentes. Que devient cette fête sous un régime islamique et, a fortiori, quand la nouvelle année solaire coïncide avec un rituel de deuil (dolorisant) suivant le calendrier lunaire ? Et qu’en est-il quand cette fête trouble les rites imposés par des régimes politiques dénigrant ce folklore traditionnel ?

Après avoir décrit et analysé les coutumes de Noruz en Iran, on s’intéressera au devenir de cette fête sous le régime islamique, mais aussi dans les anciennes républiques soviétiques du Caucase et d’Asie centrale, ainsi qu’en Turquie.

Noruz à l’iranienne

Noruz s’inscrit donc dans le calendrier solaire qui tranche avec le calendrier lunaire musulman, et est un des symboles forts de la spécificité du monde iranien, remontant à l’Antiquité. Selon la tradition qui remonte au zoroastrisme (Boyce, 2000, 2016), Noruz perpétuerait et commémorerait le jour de la création du monde par Ahura Mazda. Cette observance du calendrier solaire rapproche le monde iranien de l’Europe. Rappelons, pour souligner cette proximité, qu’en France au xvie siècle l’année débutait dans plusieurs diocèses à l’équinoxe de printemps. C’est Charles IX qui, par l’édit de Roussillon en 1564, institua que l’année commencerait le 1er janvier sur tout le territoire du royaume de France. En Iran, cette entrée dans l’année, comme le premier jour de chaque mois, a une valeur augurale. On s’efforce d’attirer la chance en faisant fouler le sol de la maison par un proche réputé avoir le pied léger (sabok pâh, khosh qadam, pâdamuj). Comme le Carnaval aujourd’hui encore dans les sociétés européennes, Noruz et les rites qui le précèdent inaugurent un changement de saison, « le sacre d’un printemps populaire » (Gaignebet & Florentin, 1974, p. 105), mais célèbrent aussi le triomphe de la jeunesse sur la vieillesse et symbolisent les origines de l’humanité.

Selon les traditions régionales, ces rites carnavalesques ont lieu au terme de la grande quarantaine (chelleh bozorg), c’est-à-dire quarante jours après le solstice d’hiver, ou pendant les semaines qui précèdent Noruz. Ces pratiques qui symbolisent la sortie de l’hiver sont marquées par l’esprit du jeu, de la mascarade et de la facétie. Des bateleurs et des comédiens ambulants se donnaient naguère en spectacle dans les campagnes. Des avaleurs de feu, appelés ‘ayyâr (« redresseur de torts ») ou qul-e âteshbâz (« ogres jouant avec le feu »), le visage noirci et coiffés d’un bonnet pointu, exhibaient leur talent. C’est sous cet aspect que se manifeste toujours de nos jours Hâji Firuz : « Hâji Firuz è, sâli yek ruz è » (« C’est Hâji Firuz, il ne passe qu’une fois l’an ! »). Les masques utilisés lors de ces rites comportent des cornes, à l’image de celles du bélier, signe zodiacal de cette période de renouveau. Dans le nord du pays, des montreurs d’ours (khers-a bân) faisaient grimper l’animal à un arbre ou au dernier étage de la maison ; les occupants lui donnaient du riz pour le récompenser et donnaient éventuellement les restes de ce repas à un enfant malingre pour le fortifier. L’ours, animal hibernant, symbolisait, ici comme ailleurs (Fabre, 1969, 1993), le renouveau printanier et la fécondité truculente. Dans les chansons qui accompagnaient le spectacle, les montreurs d’ours évoquaient « la vieille femme » (« le froid de la vieille femme » — sarmâ pir-e zan — fait référence aux derniers jours de l’hiver, réputés glaciaux, une désignation à mettre en relation avec les « jours de la vieille » dans le folklore européen et méditerranéen) (Bromberger, 1989, p. 236). L’œuf, décoré, ou faisant l’objet d’une « guerre » (« la guerre des œufs », très populaire dans le nord de l’Iran et similaire à la toquette pratiquée dans l’est de la France et en Suisse) symbolise aussi ce renouveau, tout comme, sur un plan plus pratique, le grand nettoyage de la maison (khâne tekâni) et l’achat de vêtements neufs.

Mais Noruz exalte également la jeunesse et la fécondité. Il inaugure la période des mariages (fig. 1) qui, pendant ces jours de congé, connaissent leur plus forte fréquence. Un rite, au scénario commun mais aux modalités diverses selon les régions, met ou mettait en scène un jeune homme et sa fiancée (ou sa jeune épouse). Farrokh Gaffary (1988, p. 168) décrit ainsi le rite attesté dans les provinces d’Azerbaïjan et de Hamadan. Le jeune homme, appelé kuseh (littéralement, « imberbe »), a(vait) le visage recouvert d’un masque en peau de mouton, une bosse dans le dos faite de morceaux d’étoffe, deux oignons et une mèche bien visible sur son pantalon, des grelots et des sonnailles qui signal(ai)ent sa venue. Le cortège nuptial qu’il form(ait)e avec sa jeune épousée et sa suite travers(ait)e bruyamment le village en annonçant par des chants la fin de la grande quarantaine ; le kuseh frapp(ait)e violemment aux portes des bergeries, ce qui est (était) censé hâter la mise-bas des brebis et garantir du lait en abondance. Mimant un combat, le kuseh réclam(ait)e aux maîtres de maison des dons. Ce rite a plusieurs variantes ; par exemple deux kuseh, l’un blanc, l’autre noir, tous deux parés d’un masque avec des cornes, des parties sexuelles artificielles, se disput(ai)ent une jeune fille. Au terme du combat les opposant, le kuseh blanc est (était) terrassé par le noir, la jeune fille se lament(ait)e et le kuseh vaincu ressuscit(ait)e (Krasnowolska, 2006, p. 3). Dans le nord du pays (dans le sud-est de la province du Gilân), le scénario attesté est à peu près similaire : un géant (qul), coiffé d’un chapeau de paille de riz, tenant un bâton et des grelots à la main, s’oppose à un pirbabu, un jeune homme imberbe déguisé en vieillard, pour conquérir la nazkhanom, une jeune fille interprétée par un garçon déguisé. Le qul triomphe, en définitive, du pirbabu (Bromberger, 2013, p. 542). Dans la même région, des amuseurs ambulants font (faisaient) prendre les positions les plus diverses à une sorte de marionnette, aux membres amovibles, représentant une chèvre (Mirshokra’ï, 1995-1996, p. 427-428).

Figure 1. – Mariage dans le nord de l’Iran.

Broyage du sucre en gage de félicité, table dressée et décorée devant les mariés, bougies allumées.

Photographie : Christian Bromberger

Si Carnaval et Noruz évoquent les origines de l’humanité, c’est sur deux modes apparemment bien différents. Les participants aux défilés de carnaval sont couverts de poils, plumes, cornes et incarnent le monde de sauvagerie qui préexista à l’humanité glabre, ou, à tout le moins, au poil domestiqué. En Iran, le personnage central dans plusieurs rites est, on l’a dit, le kuseh qui, il est vrai, porte un masque en peau de mouton ou de chèvre et un manteau recouvert des poils des mêmes animaux. L’humain ne se métamorphose-t-il pas, le temps de la nouvelle année, en un sauvage qui rappelle le temps des origines ? Autre hypothèse : Kuseh serait une antiphrase, correspondant bien à l’ironie caractéristique du style de Noruz. Ne qualifie-t-on pas d’ailleurs, en usant aussi d’une antiphrase ironique, le chauve (kachal) de bouclé (zolf ‘Ali : un « Jean boucles », si l’on voulait donner un équivalent en français) ?

Mais les trois piliers de Noruz, universellement partagés, sont la mise en germination de graines, l’installation d’une nappe sur laquelle on dispose sept produits commençant par la lettre s et le saut au-dessus d’un brasier.

Douze ou treize jours avant l’équinoxe, on met à germer des graines de blé, d’orge, de lentilles… qui, une fois qu’elles auront poussé, deviendront vertes (sabzeh). Cette tradition, hommage au renouveau, évoque la coutume jumelle en Europe pratiquée au temps de l’Avent ou à l’approche de Pâques. Sur la nappe des haft sin (les sept entités qui commencent par un s) (fig. 2), figurent, outre les pousses vertes, le samanu, une pâtisserie à base de suc de blé et de sucre, les senjed (olives de Bohême), le sir (ail), les sib (pommes), le somâq (sumac), le serke (vinaigre). Cette liste n’est pas fixe. Figurent, à côté des haft sin ou plus, des denrées qui symbolisent le renouveau printanier (du cresson, des œufs peints…), des sucreries (du nun-e berenji, « pain de riz », des bonbons) que l’on consomme en abondance à cette période, un poisson rouge dans un bocal, censé bouger brusquement au passage de l’équinoxe, mais aussi un miroir, le Coran, deux bougeoirs. La composition de la nappe témoigne de la juxtaposition de traditions nationales iraniennes, de coutumes régionales et de l’emprise de l’islam sur le folklore.

Figure 2. – La nappe et les sept « s » symbolisant l’entrée dans la nouvelle année.

Photographie : Christian Bromberger

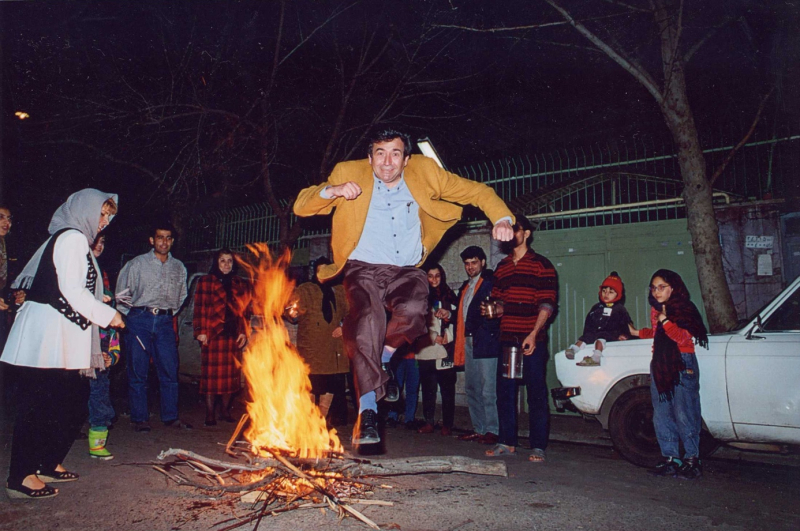

Autre élément central dans ces coutumes du Nouvel An, le châharshambe suri1. La veille du dernier mercredi2 on dresse un ou plusieurs bûchers que l’on embrase et que les membres de la maisonnée sautent en disant entre autres : « Mizardi beshe tiro, ti suri bâyi miro » (« Ma pâleur à toi, ta rougeur lumineuse à moi ») (fig. 3). Cette cérémonie se déroule traditionnellement dans une atmosphère de liesse, tandis que les pétards résonnent. D’autres rites étaient traditionnellement pratiqués en cette veille du mercredi. Plusieurs de ces coutumes s’apparentent à des tournées carnavalesques. Le ghâshogh zani (« frapper les cuillers ») consiste à aller se cacher aux abords d’une maison et à faire du bruit en frappant la cuiller sur un bol. Le propriétaire dépose dans le bol des sucreries, en particulier des « fruits secs du dernier mercredi » (ajil-e châharshanbe), qui sont censés dénouer les difficultés. Les jeunes gens peuvent saisir cette occasion pour entrer en relation avec une fille de la maison. Des vols rituels chez les commerçants, accompagnés d’un vœu, peuvent ponctuer ce temps carnavalesque. Si le vœu est exaucé, les jeunes gens qui ont commis le larcin rembourseront le commerçant lésé.

Figure 3. – L’auteur sautant le feu du dernier mercredi.

Photographie : Christian Bromberger

Plus prosaïquement, la période de Noruz est celle de l’échange de vœux et de cadeaux dans la famille et auprès des amis. Je me rappelle3 ainsi ces tournées interminables chez les oncles et les tantes de mes hôtes, les cadeaux de ceux-ci à leurs enfants et la paire de socquettes que l’on m’avait offerte en cette circonstance.

Le cycle de la nouvelle année ne s’achève pas avec Noruz. Il se clôt treize jours plus tard avec le sizdah bedâr (littéralement « le treize dehors ! »). Ce jour-là on jette dans la mer — dans la mer Caspienne dans la province où j’ai travaillé, le Gilân — ou dans un cours d’eau le sabzeh et l’on défait la nappe des haft sin. Pour conjurer le malheur, associé ici aussi au chiffre treize, les familles quittent leur maison et vont pique-niquer dans un lieu verdoyant. Ce repas joyeux comprend des plats extraordinaires, soit parce que ceux-ci sont rares et signes de fête chez les plus pauvres, soit parce qu’ils sont consommés seulement en cette occasion : un chelo kebâb, plat de riz, confectionné par les femmes à la maison, et de viande grillée, préparée par les hommes sur place ; un plat fait de cornouilles des bois (akhte, Cornus mas L.), de griottes et de prunelles de Damas (âluche) séchées et cuites avec du sel, réputé pour régénérer le sang ; et, plat emblématique par excellence du sizdah bedâr, le kâhu sekanjebin consistant en des feuilles de salade (de la laitue romaine, Lactuca sativa var. longifolia Lam.) saupoudrée de sucre, trempée dans du vinaigre et aromatisée, au Gilân, de delâr, un mélange salé de coriandre, de diverses variétés de menthe (pitanak : Mentha longifolia (L.) Huds., kutkutu : Mentha pulegium L.), dont on se délecte ici. Ce repas printanier, avec sa salade, inaugure la cuisine verte de la belle saison. Il symbolise la transition entre le régime « chaud » (garm)4 de l’hiver (avec ses ragoûts de légumes secs longuement mijotés dans la matière grasse) et le régime plus « froid » (sard) de l’été avec ses préparations à base de légumes frais, ses herbes mangées crues. La salade est froide, tout comme le vinaigre, le delâr est chaud tout comme le sucre.

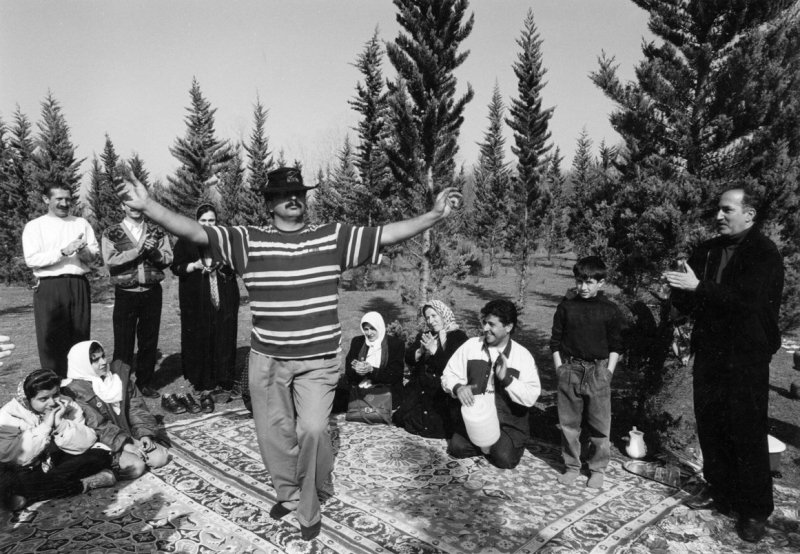

Des jeux, des danses orchestrées par des instruments de fortune ponctuent cette journée champêtre (fig. 4), moment privilégié des déclarations discrètes d’amour. Les jeunes gens peuvent nouer deux plantes en guise de serment. Mais le geste rituel, en ce jour, de nouer deux plantes peut aussi consacrer un vœu individuel : dénouer des difficultés personnelles, acquérir une maison, trouver un mari. « Sizdah bedar, sâl-e digar, bache baqal, khune-ye shuhâr » (« Le treize dehors, l’année prochaine, un enfant dans les bras, chez le mari »), disent, du bout des lèvres, les jeunes filles qui tardent à trouver un parti. Le sizdah bedar se signale donc par une atmosphère et des relations interpersonnelles plus relâchées.

Figure 4. – Danse et facéties à l’occasion du sizdah bedâr.

Photographie : Christian Bromberger

Manifestation joyeuse, symbolisant le renouveau, le sizdah bedâr marque aussi la fin du temps alangui de l’hiver et signale la reprise, dès le lendemain, des durs travaux agricoles, la plupart concentrés au printemps : au Gilân5, le nettoyage des canaux d’irrigation, le labour et le hersage des rizières, la mise en germination du paddy, le semis en pépinière, le repiquage et les sarclages des plants ; ces dernières opérations, effectuées par les femmes, sont particulièrement pénibles, et ponctuées par des pique-niques où ne s’exprime pas la joie mais où s’exsude la fatigue. S’enchâssent, dans le cycle rizicole, celui de l’élevage des vers à soie et les travaux de jardinage. Le sizdah bedâr annonce des jours d’autant moins fastes que le printemps est une période de difficile soudure économique : les revenus de la vente du riz produit l’année passée sont épuisés ; les festivités de Noruz et les cadeaux faits aux uns et aux autres à cette occasion ont coûté cher… Le printemps, c’est, selon l’expression locale, le gedâ bâhâr (« le printemps mendiant »).

Noruz, la religion et la politique

Noruz, ancré dans un calendrier solaire, riche en rites festifs et joyeux, est à l’opposé de l’idéologie chiite qui domine en Iran depuis une quarantaine d’années. Pendant les dix premières années qui suivirent la révolution de 1978-1979, les autorités ont combattu et tenté de réduire au minimum les coutumes « spécifiquement iraniennes » qui avaient été valorisées par la dynastie pahlavi au nom du nationalisme culturel. Au reste, Noruz avait été islamisé et chiitisé au fil des siècles ; d’après les clercs, ce jour inaugural est censé coïncider avec celui de l’apparition de l’archange Gabriel au prophète Mohammed, avec celui de l’investiture par le même prophète Mohammed de Ali comme son successeur légitime — la pierre angulaire du chiisme —, ou encore avec la future parousie de l’imâm caché6. À partir des années 1990, qui inaugurèrent une libéralisation relative du régime islamique, la fierté nationale reprit ses droits et le folklore « spécifiquement iranien » fut même partiellement réhabilité pour lutter contre « l’invasion culturelle occidentale » (« tahajom-e farhangi-ye qarb »). Ethnologues et, plus généralement, intellectuels nationalistes s’engouffrèrent dans cette brèche si bien que les séminaires, les conférences, les livres sur Noruz foisonnèrent. Une sorte de « Noruz-mania » semblait s’être emparée des milieux culturels. Mais en 2006 Noruz coïncidait avec un rituel majeur de deuil, le quarantième jour (arbâ’in) après l’anniversaire de la mort de l’imam Hoseyn, le troisième imam des chiites7, célébré dans tout l’Iran8. Les molla trouvèrent un compromis et firent afficher sur une des plus grandes places de Téhéran et sans doute ailleurs : « Noruz-e man bar Hoseyn ast » (« Mon Noruz est pour Hoseyn »). Cela ne freina pas la Noruz-mania. Celle-ci eut de forts échos dans les pays d’Asie centrale et du Caucase, englobés dans l’aire historique d’extension de la civilisation iranienne et partageant le même calendrier. C’est ce que l’on appelle le sar-zamin-e Irân (le monde iranien) ou le grand Iran (Irân-e bozorg), et ce que l’on pourrait tout aussi bien appeler, en raison de cette référence commune, le Noruzestân. Cette identité de coutumes a amené l’Iran, en association avec neuf autres pays9 partageant plus ou moins cette tradition, à présenter Noruz au titre de chef-d’œuvre du patrimoine immatériel de l’UNESCO. Après quelques déboires (Bromberger, 2014), cette requête a été reçue positivement en 200910 et Noruz, Nevruz, Newrouz, etc. est devenu un élément du patrimoine immatériel protégé. En 2010, l’ONU « a institué la journée internationale de Noruz » et en 2016, cette inscription s’est élargie à d’autres pays. Mais l’idée selon laquelle Noruz serait une coutume consensuelle à l’échelle internationale vole en éclats dès que l’on examine, au-delà du cas de l’Iran, les mésaventures de cette tradition dans les États ayant fait partie de l’Empire perse, ou parmi les populations partageant originellement une culture commune.

Sous l’Union soviétique, depuis Staline, dans les Républiques ou portions de Républiques de culture persane, la célébration de la fête de Noruz (Navroz en uzbek, Nawryz en kazakh, Nowruz en turkmen, Navruz en tajik, Nooruz en kyrgyz) était interdite ; le retour de Noruz a symbolisé la fin du communisme et l’indépendance nationale. De 1926 à 1988, les rites de la nouvelle année n’étaient, en effet, accomplis que clandestinement, dans un cadre familial. Une des premières mesures prises par les nouveaux États dès leur indépendance, voire dès la perestroïka, fut la restauration de Noruz, rapidement déclarée fête nationale. Tel fut le cas en Ouzbekistan où un décret présidentiel de février 1989 consacra cette réhabilitation ; suivirent la création d’une « Fondation Navrus », puis celle d’une « Navrus International Charity Foundation » en 1992. En Afghanistan, la fête fut bannie par les Soviétiques, puis par les Talibans, avant d’être de nouveau célébrée avec ferveur après le renversement de leur régime et d’être, sans doute, à nouveau interdite depuis le retour des Talibans.

Qu’en fut-il en Turquie11 ? La République turque semble, dans l’histoire récente de cette coutume, avoir joué sa propre partition. Ses représentants ont peu participé aux conférences et aux projets communs célébrant Noruz. Jouer les seconds rôles dans une opération culturelle placée sous l’égide de l’Iran n’est sans doute pas du goût des dirigeants turcs. Est-ce à dire pour autant que le gouvernement turc se désintéresse de Noruz ? Non, mais pour bien d’autres raisons que la constitution d’un Noruzestân à dominante iranienne.

Au début du xxe siècle, la célébration de Newroz était tombée en désuétude chez les Kurdes de Turquie (qui sont, rappelons-le, une population d’origine iranienne), quand des intellectuels nationalistes l’érigèrent en fête nationale à la fin des années 1910. Dans les années 1960, les militants de la cause kurde s’emparèrent de cette date et de ce symbole pour organiser manifestations et mobilisation. C’est, par exemple, le jour de Newroz qu’en 1984 trente-quatre militants s’immolèrent par le feu dans la prison militaire de Diyarbakir. Dans cette course aux symboles mobilisateurs, la minorité religieuse alévie, fortement implantée dans l’est de la Turquie, ne demeura pas en reste. Sans doute, une partie d’entre elle avait coutume de célébrer Nevruz, mais la revitalisation de la fête a coïncidé avec la poussée revendicative et politique du mouvement aléviste dans les années 1990. Comme dans les interprétations des chiites iraniens, la date est désormais censée correspondre à l’anniversaire ou à l’investiture de Ali par Mohammed. Ces réappropriations (à chacun son Noruz !) n’ont pas laissé sans réaction les dirigeants turcs. Quand une coutume ou un rite devient un symbole oppositionnel, deux solutions se présentent pour le pouvoir en place : ou les interdire, ce qui risque de susciter amertume et rébellion, ou en revendiquer le patronage, voire la paternité. Ainsi les dirigeants turcs célèbrent officiellement Noruz (nevruz en turc qui s’oppose au newroz kurde) depuis le milieu des années 1990, cherchant ainsi à couper l’herbe sous les pieds des Kurdes et des Alévis. Ils affirment sans ambages qu’il s’agit là d’une tradition originelle turque, ce que viennent confirmer complaisamment des ethnologues et des historiens. La preuve de cette turcité de la coutume n’est-elle pas fournie par son attestation au Kazakhstan et en Ouzbekistan, chez les « Turcs de l’extérieur » (où, en fait, Noruz est un apport de la civilisation iranienne) ?

Noruz a donc connu, pendant le dernier siècle, tous les stades de la discordance. Ce fut tantôt une coutume encensée (sous le dernier shâh d’Iran), tantôt vilipendée (pendant les dix premières années de la République islamique, sous les Talibans, sous le stalinisme), tantôt réhabilitée (dans les États du Moyen-Orient issus de l’URSS, voire en Turquie à certaines conditions). De cette multitude de statuts contradictoires, tirons une leçon plus générale : le folklore, sous ses dehors anodins, fait l’objet de points de vue polémiques ; les faits culturels ne sont pas lisses, aseptisés et œcuméniques, mais rugueux et souvent conflictuels. S’il convient d’étudier les caractéristiques des faits folkloriques, il convient tout autant d’analyser les débats politico-culturels que ceux-ci suscitent. Dans sa « Convention pour la sauvegarde du patrimoine immatériel », l’UNESCO fait référence au « rôle inestimable du patrimoine culturel immatériel comme facteur de rapprochement, d’échange et de compréhension entre les êtres humains ». L’exemple de Noruz nous semble montrer le contraire. Décidément l’ethnologie est bien cette discipline que revendique Clifford Geertz (1983, p. 152), « an enterprise […] whose aim is to render obscure matters intelligible by providing them with an informing context12 ».