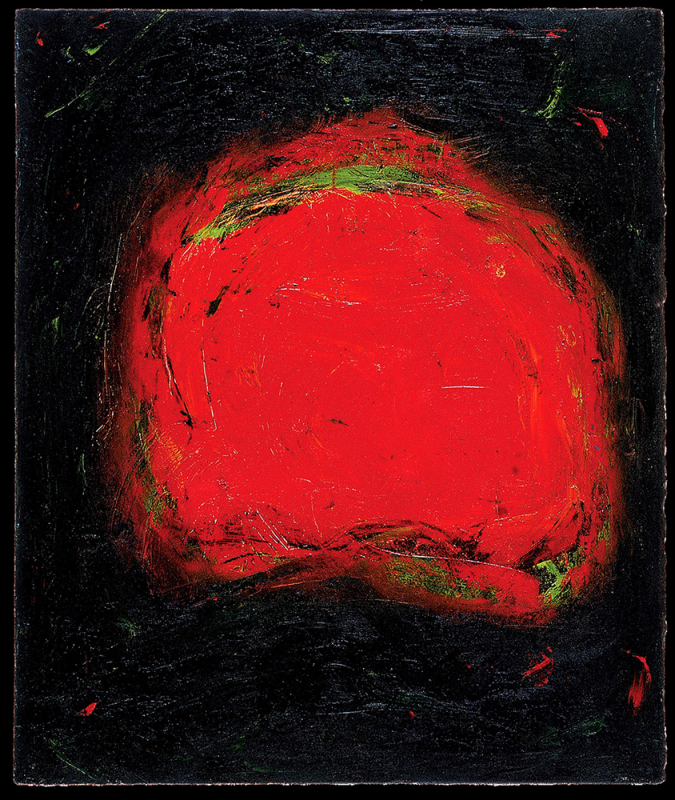

Figure 1. – Carol Steen, Vision, 1996, huile sur papier, 39 x 31 cm.

The first painting in which I consciously recorded a photism that I saw during an acupuncture session, called Vision was created in 1996. I was lying flat on my back and stuck full of needles. My eyes were shut and I watched intently, as I always do, hoping to see something magical, which does not always occur. Some visions are just not interesting or beautiful. Lying there, I watched the black background become pierced by a bright red color that began to form in the middle of the rich velvet blackness. The red began as a small dot of color and grew quite large rather quickly, chasing much of the blackness away. I saw green shapes appear in the midst of the red color and move around the red and black fields. This was the first vision that I painted exactly as I saw it1. (Steen, 2001, p. 205)

Il y a quarante ans commençait la Synesthesia renaissance. À partir des années 1980, les études réalisées aux États-Unis par Lawrence E. Marks puis Richard Cytowic, en Grande-Bretagne par Simon Baron-Cohen et John E. Harrison ont ouvert une nouvelle époque dans l’histoire compliquée de la reconnaissance de la synesthésie comme un phénomène neurologique relevant d’études scientifiques.

La synesthésie avait été considérée comme un phénomène relevant d’investigations scientifiques à partir des années 1880, avec notamment les travaux de Gustav Fechner, Francis Galton et du psychiatre suisse Eugen Bleuler. Le terme « synesthésie2 » était créé en 1865 par le physiologiste français Alfred Vulpian. Le Congrès international de psychologie physiologique à Paris, en 1889, consacrait un engouement scientifique international pour l’étude d’un phénomène souvent appelé du nom de l’une de ses variantes, « l’audition colorée ». Un tableau statistique du nombre des études qui lui sont consacrées témoigne d’une histoire contrastée avec trois périodes. La première va des années 1880 jusqu’aux années 1920, période d’expansion qui culmine dans les années 1890. Puis la production s’effondre des années 1930 aux années 1970. À partir des années 1980, commence la troisième période, celle de la renaissance, avec une véritable explosion des publications dans la première décennie du xxie siècle.

Les raisons de la quasi-disparition de l’intérêt scientifique pendant ces cinquante ans sont attribuées à la domination behavioriste qui, écrit Cytowic, considérait les récits subjectifs des états mentaux comme non fiables et dénués d’intérêt. Il ajoute : « Any investigation of synesthesia as a topic became automatically suspicious, and there followed three or four decades of disbelief that it could even be “real”3. » (2013, p. 400) Cytowic décrit les conditions hostiles dans lesquels il a commencé ses études sur la synesthésie dans les années 1980 : « […] the zeitgeist challenged synesthesia’s reality and frowned on it as a research topic. Funding was impossible. My neurology colleagues actually warned me to drop the pursuit of my index case of taste-shape synesthesia. “New Age nonsense”, they warned. “It will ruin your career”4. » (Ibid.) Vilayanur S. Ramachandran et Edward M. Hubbard rappellent aussi en introduction d’un article de 2001 les obstacles intellectuels à la reconnaissance de la synesthésie dans le milieu scientifique : « Indeed, despite a century of research, the phenomenon is still sometimes dismissed as bogus. We have frequently encountered the following types of explanations in the literature as well as in conversations with professional colleagues: […] “They are just remembering childhood memories such as seeing coloured numbers in books or playing with coloured refrigerator magnets […]”5. » (2001, p. 3)

La révolution scientifique concernant la synesthésie s’est déroulée en deux temps, la première phase est tout d’abord neuropsychologique, c’est le neuropsychological turn de la synesthésie marquée par les études de Baron-Cohen et d’Harrison en Angleterre, et de Marks et de Cytowic aux États-Unis. Le second moment est celui de l’utilisation des nouveaux moyens de l’imagerie cérébrale qui ont accéléré la révolution des connaissances du phénomène et mené à la création de nouveaux paradigmes d’explication.

La synesthésie est définie comme un phénomène neurologique par lequel la stimulation d’une modalité sensorielle provoque des expériences sensorielles dans une seconde modalité non stimulée6. Elle est généralement unidirectionnelle, dans ce cas un sens enclenche un second sans réversibilité possible. Le phénomène de stimulation intermodale est automatique, involontaire. Le fait qu’il puisse être provoqué et mémorisable le rend plus facilement objet de représentation esthétique. Les perceptions sont durables et jamais élaborées. Elles vont produire par exemple des textures lisses ou rugueuses, des goûts agréables ou désagréables, tels que salés, sucrés ou métalliques. Les synesthètes visuels vont expérimenter dans leur champ de vision non pas des images mais des formes et des couleurs non élaborées : tâches, lignes, spirales, zigzags, formes en grillage. « Synesthetic percepts never go beyond this elementary, unembroidered level. If they did, they would no longer be synesthesia but rather well-formed hallucinations or figurative mental images of the kind we all have daydreaming7. » (Cytowic, 1993, p. 77) Cytowic rapproche alors les perceptions synesthétiques visuelles des form constants de Heinrich Klüver. L’identification des form constants de Klüver avec les images d’effet synesthésique constitue le thème central de ce dossier. Carol Steen a témoigné d’un intérêt majeur pour les form constants. Elle en a trouvé les traces dans son œuvre et dans les œuvres picturales d’autres synesthètes.

Un répertoire des différentes synesthésies a été dressé : certaines associations sont plus courantes comme entre le son et la vue, d’autres plus rares avec le goût ou l’odorat. La synesthésie la plus courante est celle nommée graphème-couleur, qui concerne plus de la moitié des synesthètes : les lettres et les chiffres sont perçus avec une coloration qui varie suivant les individus. Si la prédominance féminine est reconnue, l’évaluation de la prévalence du phénomène reste encore trop imprécise, oscillant entre un pour deux mille et un pour deux cent. En plus de la synesthésie classique (developmental synesthesia) apparaissant dans l’enfance, il existe une synesthésie accidentelle (acquired synesthesia), provoquée par un dysfonctionnement neurologique ou physique, par exemple comme séquelles de la méningite. S’ajoute aussi un troisième type de synesthésie, temporaire cette fois, induite par les drogues. Toutes ces synesthésies s’opposent à la synesthésie métaphorique ou pseudo-synesthésie qui concerne les manifestations culturelles et littéraires, ainsi que les métaphores synesthésiques dans le langage, les tropes littéraires et toutes les constructions artistiques qui emploient le mot « synesthésie » pour décrire des associations multisensorielles, ce qui fut l’une des caractéristiques du romantisme allemand et du symbolisme français.

Dès la première époque, l’existence de la pseudo-synesthésie paraissait un obstacle à la compréhension scientifique du phénomène et à son acceptation comme un fait réel. Faire la différence entre audition colorée et système synesthésique élaboré par les artistes s’était imposé aux scientifiques. Jean Clavière, dans L’année psychologique de 1898, diagnostiquait sans ménagement : « Ce qui a fait à l’audition colorée une si mauvaise réputation, c’est que ses manifestations ont été posées comme principes fondamentaux de la régénération de l’art par des littérateurs, des poètes, des artistes suffisamment connus sous les noms de décadents, de symbolistes, d’évoluto-instrumentistes, etc., et que l’on a qualifiés soit des dévoyés de l’art et des névrosés, soit tout simplement des fumistes. » (p. 164) Hubbard, invité en 2005 dans un séminaire de Jérôme Dokic à l’EHESS, déclarait pour marquer cette séparation essentielle entre synesthésie et pseudo-synesthésie, que l’on peut très bien étudier la synesthésie sans rien savoir de Baudelaire, ni de Rimbaud8…

L’utilisation des nouveaux moyens de l’imagerie cérébrale, notamment celle par résonnance magnétique fonctionnelle, va permettre l’étude des fondements neurophysiologiques du phénomène synesthésique à partir du début des années 2000, transformant le champ des connaissances. Comme les techniques de neuro-images peuvent être utilisées pendant l’expérience synesthésique, la synesthésie dite graphème-couleur, la plus courante, s’est révélée aussi la plus aisée à manipuler par rapport aux contraintes des appareils, d’où une conséquence considérable : l’immense majorité des études sur le fonctionnement neural de la synesthésie a été en fait réalisée à partir du modèle de la synesthésie graphème-couleur. Et c’est à partir de ce modèle que fut élaboré en 2001 le paradigme dominant aujourd’hui9, celui de Ramachandran et de Hubbard, dit de l’« activation croisée » — « cross-activation » —, pour expliquer le fonctionnement neurologique de la synesthésie :

[…] we began to search for a possible neural basis for grapheme-colour synaesthesia and were struck by the fact that brain regions involved in letter and number processing (the ‘grapheme area’ or the ‘visual word form area’; VWFA) lie adjacent to the V4 colour processing area […] Given that synaesthesia was known to run in families, we suggested that a genetic factor could lead to a failure of pruning, such that adjacent brain regions in the fusiform gyrus remain connected, even in adults, leading to ‘cross-activation’ between these regions in much the same way as had already been observed in phantom limb patients10. (Hubbard, 2011, p. 154)

L’aire de traitement de l’identification des lettres et des nombres est adjacente à la région spécialisée dans le traitement des couleurs : l’expérience supplémentaire de voir des couleurs quand on regarde des graphèmes s’expliquerait par une hyperconnectivité entre ces deux zones adjacentes, celle du traitement des graphèmes et celle du traitement des couleurs. Cette hyperconnectivité est le résultat d’une prédisposition génétique qui provoque un élagage synaptique insuffisant (synaptic pruning).

Le paradigme actuel d’explication des bases neurales du phénomène synesthésique repose sur l’hypothèse que le phénomène de cross-activation constatée dans le cas de la synesthésie graphème-couleur puisse s’appliquer à tous les autres cas de synesthésie. En 2011, dix ans après le premier énoncé de la théorie, dans l’article The Cross-Activation Theory at 10, les deux auteurs font le bilan du paradigme : si le modèle de base 2001 est toujours valide moyennant certains ajustements, les recherches actuelles cherchent à confirmer la valeur du paradigme sur d’autres synesthésies que le graphème-couleur.

L’explication du fonctionnement neural de la synesthésie chez Hubbard et Ramachandran intègre la théorie de la synesthésie néonatale (neonatal synesthesia) avancée dès 1988 par Daphne Maurer : tous les êtres humains naissent synesthètes mais perdent au cours de leur développement cette connectivité spéciale. C’est une prédisposition génétique qui interviendrait pour ne pas élaguer toutes les interconnexions synesthétiques. Kevin J. Mitchell a fait le point dans son article « Synesthesia and Cortical Connectivity » sur le nouvel axe de recherche de l’évolution des connectivités corticales, ce qu’il nomme « a neurodevelopmental perspective ». Les études d’imagerie mentale menées sur les enfants synesthètes, accompagnées d’analyse génomique, s’inscrivent dans ce cadre.

Parmi les implications épistémologiques et philosophiques de ces découvertes, la révolution synesthésique, pour Cytowic, Ramachandran et Hubbard, a invalidé le concept fodorien de modularité11 : « The brain was multiplex rather than modular12. » (Cytowic, 2013, p. 403) Par ailleurs, le nombre élevé de créateurs parmi les synesthètes a conduit à des études sur le lien possible entre ce qui s’appelait la condition synesthésique jusqu’à peu — aujourd’hui les synesthètes utilisent l’expression « capacités synesthésiques » — et la créativité artistique. Selon Catherine M. Mulvenna, les recherches ne peuvent encore conclure à une créativité artistique plus développée liée à des fondements neurospychologiques des synesthètes, mais en revanche écrit-elle : « […] repeated investigations have found the synaesthetic population to have higher abilities in creative cognition13. » (Mulvenna, 2007, p. 220)

Les études sur la synesthésie — un work in progress — se trouvent ainsi au centre des recherches et des avancées les plus contemporaines, ce que Cytowic soulignait ainsi :

The renaissance I see looking back is a movement away from the clinical classification of synesthetic accounts (what medical science calls nosology) to a multilayered characterization of it. At the present the field is at work on a top-to-bottom science of synesthesia, its investigations ranging form DNA studies, early cognition, and brain imaging all the way up to whole-organism behaviour that includes art and creativity. Any science would be pleased to have an ambit that spanned levels of magnitude the way synesthesia does14. (Cytowic, 2013, p. 400)

Parmi les recherches liées à la synesthésie, un domaine retiendra particulièrement l’attention, celui de l’image entoptique15, devenu le fil conducteur de la plupart des études présentes ici. Les images perçues par effet synesthésique — the extra visual percepts experienced in visual synesthesia — sont du même type que les images géométriques produites par le cerveau tels que Klüver les a décrites et classifiées. Le rapprochement fait par Cytowic entre les perceptions visuelles synesthésiques et les form constants de Klüver a été d’une extrême importance pour Carol Steen. Après la prise de conscience de sa synesthésie — en fait elle a cinq différentes synesthésies —, elle a radicalement changé sa démarche artistique pour se consacrer à la représentation — from inside — de l’intérieur des visions synesthésiques. Cytowic a consacré à son travail artistique une belle étude dans Wednesday Is Indigo Blue: Discovering the Brain of Synesthesia. Sa peinture Vision de 1996, première tentative esthétique revendiquée pour représenter un photisme synesthésique perçu, sa série de compositions picturales à partir d’un déclencheur musical, ses articles dont « Visions Shared: A Firsthand Look into Synesthesia and Art », dans Leonardo en 2001, ont contribué à ce mouvement historique de la renaissance de la synesthésie. Carol Steen est internationalement reconnue comme l’une des protagonistes de la révolution culturelle de la synesthésie. Elle a fondé, avec Patricia Lynne Duffy, l’American Synesthesia Association qui a organisé en 2017 son dix-septième congrès et qui a servi de référence pour la création d’instances analogues dans d’autres pays. Steen sert de modèle à un personnage de la pièce The Valley of Astonishment de Peter Brook. Après le Théâtre des Bouffes du Nord, la pièce fut donnée à New York et dans l’Irving Harris Foundation Lobby of Polonsky Shakespeare Center, la plasticienne présenta une série d’œuvres nouvelles représentant un phénomène qu’elle vivait de manière récente, celui de visions hypnagogiques. L’exposition était intitulée Mandalas: Installation Inspired by The Valley of Astonishment. Le nom de mandalas avait été donné par Marie-Hélène Estienne et Peter Brook. Ici, dans son article « Two Kinds of Vision, Synesthesia and Hypnagogia, a Comparison », Carol Steen relate les circonstances dans lesquelles elle a commencé à percevoir des photismes d’une nouvelle sorte, des photismes sans déclencheur, qui n’étaient donc pas synesthésiques, et qui se révèlent produits dans l’hypnagogie. La comparaison entre visions synesthésiques et visions hypnagogiques constitue le thème central de cette étude qui permet au lecteur encore peu au fait de la synesthésie d’en avoir immédiatement une vision de l’intérieur.

Dans son article « Considerations on Genuine Synesthesia in Art and Music », Greta Berman, à la fois curatrice avec Carol Steen de l’exposition Synesthesia: Art and the Mind, au McMaster Museum of Art, en 2008, et coauteur avec elle du chapitre « Synesthesia and the Artistic Process » dans l’Oxford Handbook of Synesthesia, reprend la question de l’existence en art visuel mais aussi en musique de caractéristiques propres à des artistes synesthètes. Ces caractéristiques sont-elles les mêmes pour l’art visuel et pour la musique ? La présence des form constants, écrit Berman, est l’une des signatures de l’artiste synesthète. Elle énonce les caractéristiques semblables des œuvres de Carol Steen, Marcia Smilack, Joan Mitchell, David Hockney, et d’autres peintres comme Charles Burchfield et Tom Thomson, et nous permet aussi d’entrer dans les arcanes synesthésiques de la pianiste Joyce Yang à partir de l’étude qu’elle a réalisée à son sujet.

Révolution culturelle : en quinze ans, de la clandestinité, des secrets de famille et de laboratoires, la synesthésie est passée à la narration radiophonique d’épiphanies personnelles, à la création d’associations, de clubs, de réseaux sociaux16. La synesthète Patricia Lynne Duffy est l’auteur d’un livre-culte, Blue Cats and Chartreuse Kittens: How Synesthetes Color Their World, première édition en 2001 et seconde en 2011. L’auteur new-yorkais montrait comment elle avait vécu sa synesthésie, un long secret d’abord, puis l’épiphanie, pour reprendre son expression, le moment de compréhension, de délivrance, séquences obligées à cette époque de la neurobiographie des synesthètes. L’auteur relatait également les derniers développements des connaissances sur la synesthésie et d’abord commençait à s’intéresser à un domaine, la littérature de fiction sur la synesthésie, pour en devenir la spécialiste. Cofondatrice avec Steen, de l’American Association of Synesthesia, Duffy, protagoniste de cette révolution culturelle et psychologique, a rédigé le chapitre « Synesthesia in Literature » de l’Oxford Handbook of Synesthesia, édité par Julia Simner et Edward M. Hubbard en 2013 et actuelle bible de référence des études sur la synesthésie. Elle anime également un site web de référence intitulé <http://www.bluecatsandchartreusekittens.com>. Ici, avec son article « Synesthete Spies, Detectives and Outlaws: Unsettling Truths Uncovered Through (an Equally Unsettling) Synesthetic Process », elle continue son travail de recherche sur la présence des personnages synesthètes de fiction dans le neuro-roman contemporain, en s’intéressant à un type particulier de genre romanesque, le roman policier et de fiction, pour montrer comment sont réactivés d’anciens thèmes derrière la modernité des situations et des personnages.

L’article « Form constants, synesthésie visuelle, vision entoptique » est une réflexion sur le devenir d’une notion élaborée par Klüver en 1928, qui s’est appliquée dans de nombreux domaines, et plus encore que son créateur pourtant visionnaire ne l’avait pressenti, puisqu’elle est centrale dans la constitution de la neurogéométrie. La synesthésie rencontre la longue histoire des form constants lors de son neuropsychological turn, grâce à Cytowic qui montre la similarité entre ces patterns et ceux des photismes synesthésiques. Comme il est fait beaucoup référence à la théorie de Klüver tout au long de ces articles sur la synesthésie visuelle, s’imposait un article sur les form constants, sur les conditions de leur élaboration et sur l’histoire de leur expansion à tous les domaines du cerveau visuel, alors que la notion même d’entoptique connaissait elle-même une extension généralisée. Une expansion pressentie par Klüver s’est faite aussi dans le domaine de l’anthropologie où a été montré un lien intrinsèque entre les form constants hallucinatoires dans certaines sociétés comme les Huichols avec le peyotl ou les Tucanos avec l’ayahuasca, et les patterns géométriques de l’art de ces ethnies. L’art premier paraissait être une externalisation des form constants observées dans la première phase des hallucinations par intoxication. Les form constants vont constituer une voie royale pour les travaux de neurophysiologie et de neurogéométrie (Frégnac, 2003 ; Petitot, 2009), qui retracent l’origine de ces formes localisée dans l’ère visuelle V1 et expliquent les principes de leur émergence.

Dans un domaine plus particulier encore, celui de l’art pariétal du paléolithique supérieur, la notion de form constants de Klüver va être utilisée pour la constitution d’un paradigme expliquant l’origine de certaines formes représentées, et même plus généralement l’origine de l’art. Gabriella Brusa-Zappellini avait écrit un article remarqué sur « Morphogenèse des signes aniconiques. L’art des origines entre neurosciences et psychanalyse » en 2007. Ici, dans son article « Imagerie mentale et imagerie iconique. L’art des origines entre neuropsychologie et chamanisme », l’auteur rappelle qu’en 1988 James David Lewis-Williams et Thomas Alen Dowson, dans un article intitulé « The Signs of All Times: Entoptic Phenomena in Upper Paleolithic Art » avançaient une théorie très discutée de la genèse de l’art paléolithique reposant sur les form constants de Klüver. Lewis-Williams et Dowson ajoutaient deux catégories de pattern supplémentaires, intégraient les notions de phase dans l’expérience hallucinatoire, reprises de Ronald Keith Siegel et de l’anthropologue Gerardo Reichel-Dolmatoff. Le paradigme a connu en France un vif succès. Il a l’intérêt vertigineux de souligner encore les possibilités de passage du neurobiologique au symbolique.

Nouveau continent mais de terra incognita, la synesthésie est un phénomène neurologique universel. Des travaux sont déjà avancés sur l’existence de la synesthésie dans les langages non alphabétiques (Wan-Yu Hung). Un certain nombre de synesthètes craignent l’enfermement du savoir synesthésique dans les laboratoires et souhaitent une plus grande ouverture à des recherches anthropologiques, sur la manière dont la synesthésie est vécue dans les différentes sociétés humaines, sur l’articulation entre son universalité biologique et le régime sensoriel propre à chaque culture.

Figure 2. – Marcia Smilack, Green Note, 2007.

I was six years old the day a long furniture truck pulled into our driveway to deliver our piano. I can still taste the hot chicken noodle soup I was eating that winter afternoon as I listened to the two moving men roll the piano into our house and install it. The moment they were finished, I raced into the living room where I beheld my family’s new acquisition: an upright piano made of blond wood polished to a sheen that was matched in brightness by its ivory keys. Impulsively, I reached out and touched a random white note when to my utter astonishment, an image appeared outside my face, a few inches above my eyes that arrived so quickly it startled me into a state of wonder.

What I saw was green but not just any green. It was the green of shimmering light within the loose confines of a rectangle that had diffuse edges. And while the vision vanished almost as quickly as it arrived, I never forgot it. It disappeared at exactly the moment the sound receded from the room but not from my memory. Indeed, I consider it a seminal experience of my life and the start of my synesthetic experience though of course at the time I had no words to describe it at all, not even to describe what shade of green I saw that day—a green I have really never seen in the external world. It is neither the color of green pigment nor the color of the natural world. Even so, a few years ago—almost half a century after this experience of seeing my first “green note”—I took a reflection image that captured what Nature could not do alone. When I looked at the image later, I recognized the shimmering green from that first experience and thus named the image “Green Note”17. (Smilack, 2012)