Faire classe dehors est devenu à la mode avec l’épidémie de la COVID. En 2021, le ministère de l’Éducation nationale a publié via sa plateforme Canopé un kit numérique (Les essentiels pour faire la classe dehors, s. d.) affirmant qu’au-delà des gains sanitaires, un enseignement au contact de la nature engage des gains cognitifs et psychologiques. Si cette modalité se développe à la maternelle et au primaire, qu’en est-il pour l’enseignement de la littérature au cycle 4 ? Quels bénéfices y aurait-il à déplacer le cours de français à l’extérieur de la classe ?

L’expérience de poésie, explique Collot (2005) « est l’aventure d’un sujet engagé tout entier dans une traversée du monde et du langage » car le poète écrivant s’engage en proposant sa vision du monde peinte dans son langage et le sujet-lecteur s’engage à aller à la rencontre d’une altérité.

Or, cette implication personnelle dans la lecture et l’écriture est précisément ce qui manque, plus en REP (Réseau d’éducation prioritaire) qu’ailleurs : les élèves peinent à trouver du sens à des textes dont les références sont plus éloignées que pour d’autres publics. Sur le plan professionnel à l’inverse, cet obstacle est le terreau fertile de la créativité enseignante. Que peut inventer un professeur pour s’adapter au public REP dont l’imaginaire et le capital culturel sont insuffisamment nourris pour lire un recueil poétique ?

Bucheton et Soulé (2009) expliquent que l’engagement des élèves ne se produit que s’ils donnent aux activités de classe la même signification que les enseignants. Dans le cadre de la didactique de la poésie, nous affirmons que cette compréhension est tout aussi nécessaire entre le poète et l’élève : le développement des significations partagées par le poète (et pas seulement par l’enseignant) et les élèves est « tributaire de l’engagement réciproque des acteurs » (Bucheton et Soulé, 2009, p. 31). En ce sens, nous faisons le pari de rapprocher la voix du poète de celle de l’élève en déplaçant l’épicentre de l’enseignement de la poésie, des exercices conventionnels dans l’espace de la classe vers une expérience poétique hors la classe ; elle est conçue comme le lieu où l’on peut s’approcher du vivre poétique du poète en expérimentant son regard pour mieux se l’approprier, et, comme un vecteur d’engagement des élèves, entendu dans le sens d’empowerment (Baqué et Biewener 2013), c’est-à-dire levier de la construction du sens en situation d’enseignement-apprentissage.

Dans le cadre du programme de troisième « Visions poétiques du monde » et suivant les instructions officielles qui promeuvent l’appropriation des œuvres (Shawky-Milcent, 2016), j’imagine un dispositif de « classe dehors » pour faire vivre aux élèves la démarche du poète Jean-Michel Maulpoix écrivant Histoire de bleu (1992) afin de tordre le cou aux premières réflexions qui fusent à la présentation de la séquence : « Ça sert à quoi d’écrire sur le bleu ? » Pour amener les élèves à entrer en dialogue avec le poète dont la démarche leur semble farfelue, je pense le dispositif comme une transposition de l’ethos du poète contemporain : je crée les conditions en classe pour que les élèves expérimentent par eux-mêmes cette posture d’attention aux bleus du monde et développent leur imaginaire. Dans une séquence habituelle de lecture d’une œuvre, j’insère des séances d’observation des bleus personnels des élèves ou des bleus présents dans la nature, et je donne comme horizon la production d’un écrit créatif de forme poétique libre intitulé « Mon histoire de bleu ». Je considère qu’il est à priori plus aisé de vivre véritablement « une traversée du monde » que de se la figurer mentalement et uniquement par l’activité de lecture, surtout quand on ne l’a jamais ou peu vécue, ce qui est souvent le cas des élèves de REP dont les références sont plus restreintes que pour des publics plus favorisés. Ce déplacement didactique de l’enseignement de la poésie se double d’un déplacement didactique de l’enseignement de la créativité artistique entendu dans son sens large de production d’une œuvre qui a une intention esthétique : nous imaginons passer d’une créativité artistique souvent pensée dans la sphère extra-scolaire (dans le cadre de projets collectifs, avec un intervenant) à une création artistique pensée dans une sphère intra-scolaire.

L’hypothèse de recherche est la suivante : les textes de Maulpoix seraient mieux compris si sa démarche poétique l’était aussi, ce qui peut passer par l’expérience de cette auctorialité poétique, vécue à la fois à travers le geste scriptural et enrichie par une réflexion sur son propre rapport à la couleur bleu. Le projet didactique est ainsi de proposer une translation dans un espace extérieur pour développer l’engagement des élèves de REP dans une démarche littéracique avec un recueil poétique en amoindrissant les freins culturels, langagiers et référentiels. Dans quelle mesure ce changement de lieu contribue-t-il à accompagner les élèves dans une traversée poétique de la langue et du monde ? Parallèlement, comment l’enseignant fait-il preuve d’une créativité professionnelle pour permettre aux élèves de s’impliquer et de créer ?

1. Cadre théorique : l’expérience poétique, une expérience créative

Pour penser la créativité scripturale de poésie en milieu scolaire, une définition de la créativité, de ses degrés et des « situations didactiques » qui la favorisent s’impose.

1.1. Écriture et créativité en didactique

1.1.1. Situations créatives et situations créatrices

Selon Dias-Chiaruttini (2020), les chercheurs s’accordent pour définir la créativité comme la « capacité à proposer de nouvelles solutions, de nouvelles visions pertinentes des choses » (Taddéi, 2010) en recomposant les connaissances existantes dans des contextes variés. Runco et Pritzker (2011) décrivent les six facteurs de la créativité qu’ils nomment les 6P :

-

la personne porteuse des nouvelles idées,

-

qui est à l’origine du produit ou résultat

-

d’un processus, lequel est à son tour le reflet

-

d’une pression de l’environnement qui n’aurait pas pu se matérialiser sans

-

persuasion ni

-

potentiel. (Capron Puozzo, 2016, p. 8)

La créativité résulte d’une interaction entre le sujet et son milieu qui le contraint en même temps qu’il lui permet de développer son potentiel d’action et d’innovation.

Cette créativité se développe à l’école à travers ce que la chercheuse nomme des « situations didactiques » caractérisées par « l’émergence, dans le temps et l’espace de la classe, d’un élément ou d’une configuration d’éléments (relation, projet, objet de savoir, documents…) nouveaux » (Dias-Chiaruttini, 2020). En didactique de la littérature, cette situation peut se produire dans un cadre intra ou extra-scolaire mais a toujours une visée d’enseignement et facilite l’enrôlement des élèves dans un projet littéracique. La chercheuse distingue les situations « créatrices », lorsque les élèves créent un produit fini, et les situations créatives, lorsque ce produit est « reconnu [par un public] comme répondant à des critères d’une valeur esthétique et originale, ayant un effet sur son spectateur » (Dias-Chiaruttini, 2020). C’est le critère de la reconnaissance par autrui qui devient le critère essentiel de créativité dans cette approche médiatique multimodale de la littérature. Cette promotion de l’extra-scolaire, si elle nous semble être capitale, n’est pour autant pas toujours envisageable dans les classes, notamment dans les zones éloignées de l’activité culturelle et isolée par le cout des transports. En REP rurale, nous proposons d’utiliser la sphère naturelle comme vecteur d’implication dans la lecture de l’œuvre de Maulpoix et comme espace sensible susceptible de développer le potentiel créatif des élèves, c’est-à-dire leur capacité à porter un regard nouveau sur le monde. Au‑delà des situations créatrices, qu’en est-il de l’écriture créative à l’école ?

1.1.2. Les écrits créatifs de la réception

Dès les années 1990, Bucheton (1997) définit le « sujet écrivant » comme un sujet scolaire et postule une « relation étroite entre le développement des compétences d’écriture, le développement de la personne et le sens que les élèves attribuent à l’écrit » (p. 17). Elle montre comment l’élève construit un mode d’écriture « personnel » dans des situations ordinaires d’écriture scolaire.

Sous l’influence du sujet lecteur, le sujet écrivant devient le sujet scripteur puis, avec l’essor de la créativité et des masters consacrés à la pratique littéraire, apparait la notion d’« écriture créative ». La notion s’inscrit dans les instructions officielles sans être véritablement définie et sans qu’il ne soit proposé de critères d’évaluation. Elle semble cependant s’articuler au développement de l’esprit critique (Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, 2019, p. 25) puisqu’elle amène l’élève à « se penser et se situer comme artiste » (MENJ, 2019, p. 11), et à affirmer son engagement et sa réflexivité.

Lorsque l’écriture créative est un prolongement de la lecture d’une œuvre, la didactique la nomme « écrit de la réception ». Selon Le Goff (2017), ce qui distingue les écrits de la réception du commentaire conventionnel, c’est

la disponibilité créative, poétique à laquelle se prête l’écriture de la réception [et qui] fait que l’événement de lecture peut devenir un événement d’écriture, c’est-à-dire une forme de témoignage d’une lecture qui accède à une reconnaissance artistique […]. (p. 9)

Le Goff repère que le passage de l’évènement de lecture à l’évènement d’écriture passe par un « travail sur la langue », gage d’« attention esthétique » et à « une disponibilité poétique », un regard qui ne demande qu’à accueillir les choses de manière personnelle. L’écrit de réception créatif au sens où il accède à une « reconnaissance artistique » rend compte de l’appropriation d’une lecture tout en s’en détachant par une liberté de vision et de langage qui l’écarte de l’imitation servile. Rouxel (2017) pose ainsi que « l’écriture — expression de la créativité du sujet — est l’horizon de l’appropriation des textes littéraires » (p. 161).

Selon cette chercheuse, en classe de français, on peut distinguer des niveaux croissants de créativité dans les écrits de la réception (Rouxel, 2017) :

-

« la créativité immédiate propre au texte du lecteur » : la créativité réside uniquement dans la lecture lorsque le lecteur met en évidence un aspect original de l’œuvre qui dépasse la lecture consensuelle d’un archilecteur.

-

« la créativité suscitée, fruit d’un apprentissage » : en contexte scolaire, la « créativité [est] motivée par une consigne qui impose à l’écriture d’invention des contraintes formelles » (Rouxel, 2017, p. 156) et prolonge la lecture d’un texte. Exercice relevant le plus souvent de la greffe, elle peut laisser plus ou moins d’initiative aux élèves selon la précision de la consigne. La créativité est à la fois dans la lecture et dans l’écriture : les élèves inventent une parole poétique à partir du souffle du poète écouté.

-

« la créativité délibérée : le projet d’artiste » : l’élève a une posture d’auteur, c’est-à-dire qu’il a l’intention de faire une œuvre littéraire, et, en ce sens, il travaille consciemment sur le langage et s’implique dans le propos tenu, tout en laissant entendre en sourdine la voix de l’auteur. Dans l’exemple pris par Rouxel, les élèves proposent une imitation créative, qui utilise la compréhension du modèle pour s’en démarquer et déplacer le monde du texte dans l’univers contemporain de l’élève. « Imitation et invention se conjuguent et rendent compte d’une remarquable appropriation du texte. »

On conserve de cette nomenclature que la créativité littéraire implique une intention de faire œuvre littéraire, c’est-à-dire de tenir un propos singulier dans une langue singulièrement travaillée, portant la marque de la voix du sujet-auteur. Cette créativité a-t-elle des spécificités lorsqu’elle s’applique au genre poétique ?

1.2. L’expérience poétique, une expérience créative attentionnelle et émotionnelle

La poésie peut être considérée comme créative car elle génère des mondes inédits en interrogeant le rapport au monde et à la langue. De quels leviers créatifs les poètes s’emparent-ils ? Lesquels seraient transférables à l’école ?

1.2.1. Le poème, « une matière-émotion »

Selon Collot (2005), le poème donne chair à une émotion venue d’une rencontre intense entre le sujet et le monde : « À l’origine de l’émotion, il y a toujours une rencontre. » Le poète écrit singulièrement quand il a été ému par quelque chose. Collot suggère même que toute émotion intense amène à l’écriture d’une « matière-émotion », ce que confirme Deguy dans un entretien accordé au critique : « L’ébranlement du corps et de l’âme induit la mise en mouvement de la parole. » (Collot, 2005, p. 25)

Le phénoménologue Dufrenne (1967) souligne que le monde du poète se construit à partir des « a priori affectifs » mais aussi des « a priori corporels » qui fondent la structure du monde vécu par le corps propre, ce que Merleau-Ponty nomme « la présence » (1985). Le poète est celui qui se rend disponible pour être dans le monde et incarner par ses mots la chair du monde, en le ramenant à un détail saillant, à une synesthésie parlante. La formule de Maulpoix (1992) « Et le tangage lent d’un poème » (p. 64) ramasse en une phrase nominale la sensation du bercement doux éprouvé au bord de la mer et l’état du poète écrivant. Dans cette épiphanie du réel, le sujet rencontre dans les mots « ce surcroît de l’aspect sensible, sensoriel, par quoi la signification se dissipe dans la présence » (Bonnefoy, 1993, p. 60). La pensée phénoménologique suggère l’idée d’une poésie hors des murs.

1.2.2. Être dans une présence attentive au monde et à soi

Cette rencontre phénoménale avec le monde implique une attention au réel et aux « a priori » affectifs et corporels. Qu’est-ce qu’être attentif quand on fait une expérience esthétique ? Selon Schaeffer, l’attention est une attitude du corps et de l’esprit qui se focalise sur un présent. Ce n’est qu’à cette condition que l’évènement esthétique va surgir, non pas du monde mais de l’attention que le sujet va porter sur le monde : « L’expérience esthétique est une épiphanie, au sens où elle est une expérience de présence. » (Schaeffer, 2015, p. 50) Citton (2014) dégage plusieurs types d’attention : l’attention individuante d’abord est un filtre qui sélectionne en fonction des intérêts de l’individu, exprimant la personnalité de l’observateur ; elle sert « non seulement à ce que je “remarque”, mais aussi à ce que je suis […] en constituant “mon expérience” du monde » (p. 182). Elle est liée à l’attention réflexive caractérisée par « le fait que l’individu peut faire attention aux dynamiques, aux contraintes, aux dispositifs, et surtout aux valorisations, qui conditionnent son attention », c’est-à-dire qu’elle demande de nous « poser, en tant qu’individu, des questions sur les objets ou les mécanismes qui attirent, stimulent, éveillent, orientent, captivent ou aliènent notre attention, [ce qui] revient nécessairement à nous poser des questions sur la valeur de ces objets ou de ces mécanismes » (Citton, 2014, p. 201).

En contexte scolaire, l’expérience de lecture-écriture résulte d’une attention individuante et d’une attention réflexive conjointe : pour rédiger une œuvre seconde créative, l’élève doit être attentif à ce qui l’a assez marqué dans sa lecture pour susciter en lui le désir d’écrire mais aussi être attentif à son propre rapport au monde pour enclencher l’écriture d’un texte inédit, dans une langue personnelle que l’école se doit de développer par une acculturation des élèves à une langue poétique qui leur apparait comme le lieu d’un écart à la norme lexicale et syntaxique.

1.2.3. Le langage poétique, un langage créatif

Le langage poétique est considéré comme une langue à part, singulièrement rythmique et imagée. Selon Benveniste (2011), la nouveauté de cette langue vient d’« associations discursives » (p. 622) — mots à la rime, échos sonores internes au poème ou au vers, répétitions, alliances, contraires, associations à un autre poème — qui sont autant de « valeurs nouvelles » dans le discours. Ces associations portent « une valeur à la fois évocatrice et signifiante » et, corrélativement, dessinent « une certaine portraiture de la vision » (Benveniste, 2011, p. 564) qui habite le poète.

Or, ce travail n’est pas synonyme d’aridité ou d’intellectualité. La créativité du langage poétique réside tout autant dans le rapport entretenu avec le monde qu’avec la langue. À écouter le monde, le poète ressent ses pulsations à travers son corps ; à le regarder, il trouve ses gestes de poète, ce qui rappelle la dimension attentionnelle de l’expérience esthétique de Schaeffer (2015).

De cet aperçu, nous retenons plusieurs axes de définitions de l’expérience poétique et réfléchissons à ses implications didactiques :

-

L’expérience poétique suppose une présence à soi et au monde dans un hic et nunc susceptible d’engager des « associations discursives » singulières. Or, les adolescents vivent dans un temps contemporain soumis à la performance et à la vitesse (Florey et Cordonier, 2015). Quelles situations d’éducation à la lenteur du regard peut-on proposer aux élèves pour opérer une reconfiguration temporelle ?

-

L’expérience poétique suppose une émotion authentique. Quelles situations pourraient être inventées pour permettre à l’élève d’être ému par la chair du monde au sein même de la sphère scolaire ?

-

Dans ce temps de présence à soi de l’expérience esthétique, l’élève fait l’expérience d’une attention individuante matérialisant sa personnalité par les choix opérés. Quelles situations proposer pour rendre à l’élève cette initiative attentionnelle ? Comment le rendre auteur de son regard donc de son œuvre ?

-

Enfin, l’attention individuante ne peut se passer d’une attention réflexive si elle veut pouvoir s’investir pleinement dans une œuvre artistique. Quels outils médiatiseraient cette conscientisation ?

2. Dispositif et contexte d’expérimentation : l’éducation prioritaire, un public génératif de créativité

Pour répondre à ces questions, nous analysons les données d’un dispositif de « classe dehors » expérimenté dans un collège en REP rurale des Bouches-du-Rhône.

2.1. Un collège en REP rurale : enclavement et créativité

La créativité didactique de l’enseignant comme « capacité à générer une production nouvelle originale et adaptée aux contraintes de la réalité » (Capron‑Puozzo, 2016, p. 65) trouve sa source dans la sociologie du public de REP. Il impose de renouveler les pratiques pour répondre à des problématiques inédites comme celles d’une méconnaissance de certaines références, d’une inadéquation temporelle avec la poésie, d’un déficit langagier et culturel. Comment faire dialoguer l’univers de Maulpoix, sensible aux nuances de bleu d’une nature maritime et aux sensations de la lumière, et celui des élèves ? Comment développer l’écoute d’une voix attentive aux détails du monde chez des adolescents qui scrollent sur leur téléphone ? Enfin, comment intéresser des élèves aux compétences littéraciques très fragiles à des textes au langage si déroutant — ciselé, imagé et empruntant de nombreux chemins de traverse ?

2.2. La situation didactique de la « classe dehors »

Notre réponse didactique aux lacunes référentielles, attentionnelles, culturelles et langagières fait le pari de la « classe dehors » pour des élèves qui ont besoin, plus que d’autres, d’écarter les contraintes spatiales de l’école pour retrouver du souffle, et encore plus leur souffle poétique.

2.2.1. La classe dehors : outdoor education et hétérotopisation

Au début du xxe siècle avec Dewey (1915) et le outdoor education en sciences de l’éducation s’est dessinée une nouvelle toponymie de l’expérience de littérature à travers le faire classe hors la classe. Cependant, elle reste peu présente dans les articles de didactique de la littérature.

Lors des 20es rencontres en didactique de la littérature, Armellini, médiatrice culturelle intervenant en milieu scolaire, cherche à créer une expérience sensible au sein de l’école sans sortir de la classe mais en imaginant que l’on en sort. Elle propose de créer un autre rapport au temps et à l’espace qu’elle conceptualise par le terme d’hétérotopie emprunté à Foucault :

Du grec heteros, autre et topos, lieux, ces autres lieux, représentent des lieux qui existent dans notre monde réel, mais qui sont régis par d’autres règles. Contrairement aux utopies, les hétérotopies sont donc bien réelles et elles impliquent un rapport différent à l’espace, au temps, aux autres et, avant tout, au réel. Ce sont des utopies situées, des lieux réels, mais hors de tous les lieux. (Armellini, 2024)

Elle repense la classe en la purifiant de la pression scolaire par la projection d’un autre imaginaire que l’enseignant doit accompagner afin que l’établissement devienne un réel à découvrir.

2.2.2. Les « outils didactiques », médiateurs attentionnels d’une habitation artistique du monde

S’interrogeant sur la manière de favoriser une rencontre des élèves avec des œuvres artistiques, Brunel (2017) choisit quant à elle de sortir de l’établissement. Elle propose aux élèves une observation du patrimoine architectural industriel de Paris en écho à l’œuvre de Perec. Pour focaliser l’attention des élèves, elle passe par les appareils photos devenus des « outils didactiques » : « [l]’outil leur donne une prise sur l’objet, il constitue le soutien qui oriente, segmente et permet ainsi de dire quelque chose […]. Ces instruments médiateurs rendent les élèves plus aptes à identifier des “propriétés significatives” de l’objet. » (Brunel, 2017, section 3.1.) Dès lors quels « outils » permettraient de développer une attention poétique au monde, vectrice d’une œuvre créative seconde ?

2.3. Description précise du dispositif

En 2022, dans un collège classé REP (Orgon, Bouches-du-Rhône), deux classes de troisième lisent une partie substantielle du recueil Histoire de bleu de Maulpoix, soit la section « Le regard bleu » en entier et trois poèmes programmatiques de la section « Un marchand de couleur » afin d’éclairer la démarche poétique de l’auteur. Parallèlement à une séquence habituelle en classe (lecture avec appui du carnet de lecteur, lectures analytiques, lecture d’intertextes baudelairiens, question de réflexion littéraire), je propose aux élèves de faire des expériences du bleu à la manière de Maulpoix, et, à la fin de la séquence, d’écrire un poème qui sera le prolongement personnel de leur lecture : « Mon histoire de bleu ». Contrairement à d’autres expérimentations menées, le poème n’est pas la trace d’un dialogue avec un poème précis du recueil mais avec la voix du recueil et de l’ethos du poète. Les séances qui mènent à l’écriture créative se déclinent ainsi et toutes les traces de ces expériences sont consignées dans le « carnet de bleu » :

-

une séance de brainstorming sur le bleu en collectif et un portrait chinois du bleu en individuel dans la cour ;

-

une séance « tous habillés » en bleu (Tous arrivent en bleu ce jour‑là, et, dans la cour, ils se classent du plus clair au plus foncé, choisissent leur bleu préféré, se demandent si le ton de bleu correspond à la personnalité de leur camarade ou non) ;

-

une séance « regarder le ciel » (Les élèves sont dans la cour et observent le ciel. Le professeur relance l’attention par des questions) ;

-

hors temps scolaire, les élèves doivent faire deux autres expériences du bleu et les consigner dans leur carnet ;

-

une séance d’écriture en classe de l’écrit créatif ;

-

une séance de dialogue autour du texte créatif entre pairs ;

-

un questionnaire post-expérimentation, rempli quelques semaines après, sur googleform.

2.4. Problématisation et données

Cette séquence est pensée comme un chemin amenant les élèves à vivre la poésie dans une démarche créative au sens où elle les invite à se libérer du cadre scolaire pour faire émerger une langue et une vision neuves grâce à l’immersion au sein du milieu naturel.

Le premier enjeu est celui de l’engagement du plus grand nombre d’élèves dans les activités poétiques. En rapprochant les références et la posture d’être au monde du poète de celles des élèves, le sens donné aux apprentissages devrait être plus grand.

Le second enjeu est celui d’une attention au monde vecteur d’un renforcement de l’imaginaire des élèves pour mieux entrer dans ceux du recueil à travers la translation hors la classe, propice au changement de regard sur le monde et à une reconfiguration temporelle.

À cet enjeu référentiel et attentionnel s’ajoute un enjeu culturel : ancrer les codes formels de l’écriture poétique par une fréquentation longue du recueil et une production de prolongement qui ne vise pas l’imitation mais la « création délibérée ».

Enfin, à l’image des impressionnistes dont le coup de pinceau est rendu plus naturel lorsqu’ils peignent au milieu de la campagne (Merleau-Ponty, 1985), les difficultés langagières seraient amoindries par la présence au monde : le souffle poétique, les mots et les associations discursives se feraient plus fluides grâce à des sensations vécues in situ.

Cette démarche créative s’inscrit dans le paradigme de la « classe dehors » et emprunte les modalités du questionnement, d’un faire (s’habiller en bleu) et de l’observation.

Notre étude vise, de manière exploratoire et qualitative, à identifier dans quelle mesure ces choix didactiques stimulent un engagement dans la rencontre avec le recueil de Maulpoix et développent chez les élèves une démarche et une écriture poétiques créatives. Quels sont les effets de l’expérience in situ sur l’appropriation d’un recueil et la créativité d’une écriture de la réception ?

Pour montrer dans quelle mesure la translation hors les murs de la classe constitue un dispositif pédagogique suffisant pour mettre en réussite les élèves, nous nous appuierons sur 19 carnets de bleu, 33 questionnaires post-expérimentation remplis et 28 poèmes de réception.

3. Conditions d’engagement du sujet dans une expérience poétique créative

À partir de la définition de l’expérience poétique, nous envisageons ses implications didactiques et les étudions à l’aune des données recueillies. Cela nous permet de dégager les conditions d’engagement de l’élève, dans un dialogue avec un recueil poétique.

3.1. Développer l’attention réflexive

Comment amener les élèves à prendre conscience de leur rapport au bleu ? Le brainstorming est une première entrée dans l’attention par la réflexion. Par le questionnement personnel sur les souvenirs, les mots et les sentiments associés, ainsi que la construction de comparaisons et d’un portrait chinois, il vise à faire prendre conscience à l’élève de son rapport au bleu et à dégager l’imaginaire qu’il y associe. L’outil essentiel de cette attention réflexive est le carnet de bleu qui, comme le carnet d’artiste développé en arts plastiques, permet de recueillir des impressions et des réflexions. Enfin, les questions de l’enseignant à l’oral et à l’écrit comme « Avez-vous beaucoup de bleu dans votre dressing ? Pourquoi ? » sont capitales à la conscientisation et à la sécurisation par le lien affectif noué avec les élèves.

À quoi voit-on qu’il y a eu une expérience du questionnement sur soi et sur le monde ? Quels indices méta-expérientiels indiquent une conscientisation de la démarche attentionnelle ? Dans les questionnaires post-expérience, l’indice est lexical : les élèves écrivent qu’ils ont « compris », que ça leur a « permis de voir », qu’ils ont « appris » à voir le bleu. Stan affirme par exemple que l’expérience du ciel lui « a permis de regarder le bleu » « que l’on ne voit pas ». Cléa va plus loin dans l’expression de cette conscientisation : « Mon poème a été ma propre vision du bleu pendant quelques semaines et durant l’écriture du poème. »

3.2. Développer l’hétérotopisation à l’école

Comment, au sein de l’école, faire sortir les élèves de l’immédiat scolaire pour les emmener vers une présence au monde toute poétique où l’émotion, l’imaginaire et le sensible demandent à s’exprimer ?

3.2.1. La classe dehors, un outil didactique essentiel

L’outil essentiel d’hétérotopisation est de déplacer le cours dans la cour pour déscolariser l’activité littéracique et faire revenir la poésie sur son territoire, esthétique et libre. La salle de classe est associée à des contraintes physiques, spatiales et normatives où le jugement appréciatif est souvent évaluatif. Sortir du lieu, c’est aussi sortir de ces connotations contraires à l’écriture créative poétique. À la question : « Qu’est-ce qui a nourri votre poème sur le bleu ? », Margaux écrit : « La méthode qu’a employée ma professeure m’a permis de m’aider aussi nous faire installer dehors en nous mettant en confiance ne peut que nous motiver et nous donner à fond. Pour la première fois un travail n’a pas été un poids mais un plaisir ! » Les termes mélioratifs « confiance », « motiver », « se donner à fond » ou « un plaisir » soulignent le lien entre le déplacement spatial et la plus-value conative. Les mêmes bienfaits du lieu se lisent dans la réponse de Yolan : « Car je me sentais bien et car on avait une belle vue d’ensemble sur le ciel. »

L’hétérotopisation se trouve concrétisée dans la libération des codes scolaires. Lors de la séance d’observation du ciel, les élèves doivent « avoir une trace de [leur] expérience du ciel ». Celles-ci s’écartent des cadres habituels fixés par le cours de français : les élèves dessinent, schématisent, font des listes d’impressions ; la libre expression a remplacé l’argumentation (fig. 1 et 2).

Figure 1. – Extrait de carnet de bleu d’un élève.

L’élève représente une forme faite de méandres (il est indiqué nuage en toutes lettres avec une flèche) et à gauche, un soleil rouge en dehors de la forme.

Figure 2. – Extrait de carnet de bleu d’un élève.

Un deuxième élève choisit de faire des listes de mots et représente le ciel avec un cadre et des vagues au milieu.

Cette libération de la trace d’expérience va de pair avec la libération des corps : couchés, en tailleur ou appuyés contre un mur ou un arbre. Ils témoignent aussi d’une liberté dans l’occupation de l’espace : certains sont sur des bancs, d’autres par terre, d’autres sur des tables. Seul ou en groupe, les élèves ont investi différents endroits de la cour, libres de déambuler ou de se poser dans telle ou telle partie.

3.2.2. S’habiller en bleu pour (s’)étonner

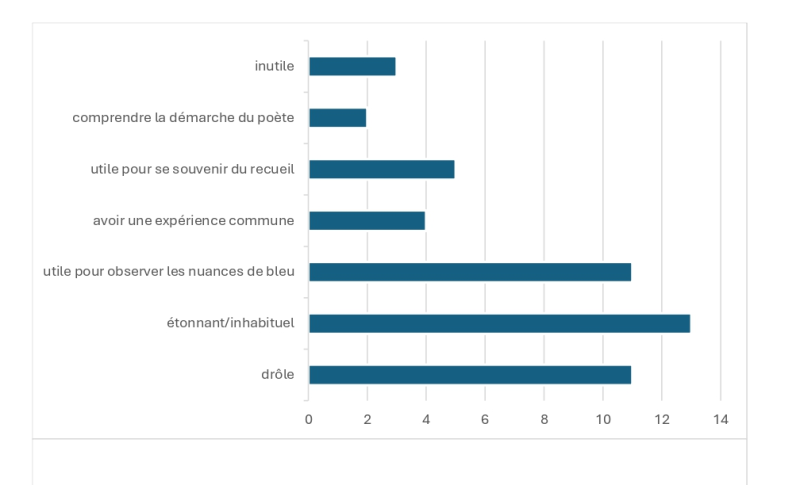

L’activité « s’habiller tous en bleu » rentre aussi dans le projet d’hétérotopisation puisqu’il a renouvelé le regard des élèves sur le bleu et sur le cours de français, pas seulement méthodique mais aussi créatif. Le lexique de l’étonnement est présent dans les questionnaires post-expérimentation (fig. 3) :

Figure 3. – Questionnaire post-expérimentation sur googleform.

58,5 % choisissent les items renvoyant à l’originalité de l’expérience (en italique) qui leur apparait décalée et mérite le qualificatif de « drôle » pour 41,4 % des élèves. Ils commentent leur choix :

J’ai trouvé cela drôle et amusant car s’habiller tout en bleu n’est pas quelque chose de commun surtout en classe de français. (Stan)

J’ai bien aimé, c’était différent. (Lara)

Cette expérience a été génial à faire et j’aurais jamais cru qu’une professeur de français pourrais me donner envie d’écrire en regardant quelque chose de bleu cela me paraissait incompréhensible mais maintenant c’est plutôt réaliste et je dirais même logique. (Margaux)

J’ai trouvé ça drôle de se voir tous le matin en bleu et être la seule classe accordée, j’ai trouvais ça étonnant car avoir comme devoir “s’habiller en bleu” et j’ai aimé qu’on le fasse tous ensemble. (Lou‑Anne)

J’ai trouvé sa plutôt bizarre de voir tout le monde (ou quasiment) habillé en bleu juste pour un cours de français. (Luc)

La situation a suscité un véritable étonnement et un intérêt pour la couleur, réinventant ainsi le regard à l’image de l’ethos du poète attentif au monde et celui posé sur le cours de français sauf pour Luc dont l’étonnement ne vient pas de la proposition décalée mais de l’écart entre l’implication des élèves et la dimension scolaire de la demande : l’adverbe « juste » souligne l’échec. Cinq élèves ne s’étaient pas habillés en bleu ce jour-là, aussi considèrera-t-on que pour eux la situation ne les a pas engagés non plus.

3.2.3. Faibles traces d’homotopie

Je cherche maintenant des signes d’un manque d’hétérotopisation. Quels indices montreraient que les élèves ne sont pas allés vers une poétisation du lieu mais sont restés dans un ancrage référentiel scolaire ? Lors de l’expérience de « tous s’habiller en bleu », les élèves doivent associer un type de bleu à 10 mots. Sur les 214 mots associés au bleu, seulement 16 renvoient à l’immédiateté du collège (objets bleus dans leur sac) dont 9 pour un seul élève. Lors de l’expérience « observation du ciel », aucune des traces ne comporte de références à l’immédiat scolaire. Le mot « cour » par exemple n’est jamais écrit dans les 19 carnets. Lors du brainstorming sur le bleu, presque l’ensemble des élèves renvoient à une matière dans laquelle ils ont un cahier bleu. Pour le reste des questions dans lesquelles aucun terme n’évoque l’univers scolaire, les élèves n’y reviennent pas.

J’avance donc que l’hétérotopisation a fonctionné pour la plupart des élèves dont nous avons recueilli les données. Une étude de plus grande ampleur pourrait être menée afin d’assoir ces affirmations.

3.3. Développer l’attention individuante

L’originalité du texte vient en partie d’un regard attentif et singulier sur les choses : comment centrer les élèves sur leur propre vision des choses, source d’auctorialité ?

3.3.1. Travailler seul pour devenir auteur

L’outil didactique le plus simple est le choix de la modalité de travail : seul et non en groupe. Chaque élève doit remplir son carnet de bleu et développer une trace de ses expériences de bleu. À partir de ces recherches sensibles et en situation, il écrit son histoire de bleu. La diversité des thèmes associés au bleu dans le poème second synthétisée dans le tableau 1 est un des indices de cette implication personnelle :

Tableau 1. – Tableau synthétisant les thèmes associés à la couleur bleu pour le poème créatif.

|

Prénom élève |

Thème associé au bleu pour le poème créatif |

Prénom de l’élève |

Thème associé au bleu pour le poème créatif |

|

Bastien |

Le bleu se révèle |

Luna |

Inspiration |

|

César |

La mer, « vie douce et colorée » |

Sohane |

Liberté et espoir |

|

Cléa |

Le ciel lors des attentats du 11 septembre |

Adam |

Aimé et détesté |

|

Élève C |

Océan et yeux |

Chouaïb |

Infini, sérénité, mélancolie |

|

Élève D |

Souvenirs |

Léna |

Mer et dauphins |

|

Emy |

Rêves et liberté |

Luna |

Mélancolie et rêves |

|

Jade |

Amour pour grand-père mourant — bleu de travail |

Wiam |

Métaphore de la peinture |

|

Kylian |

Oublier ses soucis |

Léa |

Bleu du vide |

|

Lara |

Bonheur |

Justine |

Bleu jean > mer |

|

Lilian |

Bureau d’enfant qui va être repeint |

Ylona |

Éloge d’une femme |

|

Lou-Anne |

Yeux |

Alicia |

Palette de bleu |

|

Martin |

3 situations : matins d’hiver, piscine, couverture / amour |

Délinda |

Rentrer dans les différentes cases bleues pour trouver son bleu = affirmation de soi |

|

Nora |

Mer / horizon |

Maylis |

Les yeux bleus |

|

Stan |

Le bleu se révèle |

Layla |

Visages bleus |

|

Taïna |

Le bleu nuit |

Loin des stéréotypes, les élèves ont choisi un thème qui leur tenait à cœur, exprimant leur vision du bleu, voire leur histoire personnelle. Dans le questionnaire, 8 élèves sur les 33 disent s’être inspirés d’un souvenir précis en dehors de la classe pour écrire leur poème : Léna s’est inspirée d’un voyage en bateau pendant lequel elle a vu des orques, Jade de son amour pour son grand père mourant et du réconfort de son amoureux, Lou‑Anne de son amour pour un camarade, Yolan de son voyage en Corse.

3.3.2. Choisir son bleu, révéler sa personnalité ?

Après une réflexion lexicale sur les dénominations du bleu et un travail en histoire des arts sur les significations et les effets du bleu au fil des époques, l’activité « tous habillés en bleu » vise à interroger l’élève sur son rapport vestimentaire au bleu. Dans le questionnaire, Marion et trois autres élèves associent le choix de la couleur à la personnalité : « J’ai trouvé ça vraiment bien car ça nous a apporté de la connaissance du bleu tout en apportant de la connaissance de nous-même. » Les discussions dans la cour entre pairs sur le choix de la nuance de bleu ont occupé une partie du cours. Deux élèves qui ne s’étaient pas habillés en bleu ont finalement choisi un objet bleu et se sont intégrés à la photo ; les trois autres ont préféré participer à fabriquer le nuancier vivant. En ce sens, l’expérience collective d’une entrée dans le bleu par le vêtement aboutit pour certains à un questionnement sur leur rapport au bleu, et pour tous à un engagement avec la couleur.

3.4. Ralentir le temps pour sentir sa présence au monde

Comment, au sein de l’école, engager les élèves dans une attention sensible au monde requise par la démarche poétique ? Comment rendre le temps plus lent pour ces adolescents adeptes de l’instantané ? Quels indices montrent que les élèves ont été attentifs et émus par la présence au monde, source d’un poème, d’une « matière-émotion » ?

3.4.1. Éprouver la présence du ciel dans son corps

Regarder le ciel à l’extérieur va dans le sens d’une expérience poétique phénoménologique où le sujet est dans un être au monde immédiat, propice à l’expression poétique ensuite. Pendant une heure complète de cours, l’élève n’a d’autre consigne que l’observation du ciel, donnée à vivre dans un temps long. L’enseignant est là pour relancer l’attention : « Le bleu est-il toujours le même partout ? », « Quelles formes vois-tu ? », « À quoi cela te fait-il penser ? », « Que ressens-tu face au ciel ? » ou « Quelles sensations éprouves-tu ? » Cette attention au bleu est aussi favorisée par le brainstorming qui pousse à donner vie au bleu par un questionnement sur les sensations : « Si le bleu était un objet, quelles sensations auriez-vous à son contact ? (Quel goût ? Quelle sensation à son toucher ? Quelle odeur ? Quelle forme ? Quel son / musique ?) » L’élève est amené à imaginer le type de contact sensible qu’il aurait avec le bleu. Il doit se mettre à l’écoute de soi dans un temps vécu intensément. Dans quelle mesure ces outils ont-ils permis de développer cette attitude poétique de présence au monde, entendue comme écoute de l’immédiateté sensible ?

Dans les « observations du ciel » notées sur leur carnet de bleu, les élèves utilisent le lexique des sens, trace d’une présence au monde. La vue est très présente : ils repèrent des nuances de couleurs (« tons gris ternes », « gris ou violet », « traînées blanches », « dégradé de bleu »), des formes (« lignes d’avions », « traits blancs quadrillant le ciel, avec des épaisseurs différentes »,) qui se déplacent (« nuages qui avancent », « nuages qui bougent », « lentement tu te déplaces »), qui sont floues (« nuages fondus », « brouillard » pour trois élèves), et le degré de luminosité qui peut provoquer une sensation de gêne sensorielle (« point de luminosité », « soleil », « lumineux », « éblouissant »). Le toucher est rendu par des références métaphoriques comme « la mousse » ou le « coton » pour deux élèves voire pour une troisième qui imagine des « moutons », et par des adjectifs comme « doux » ou « léger ». Les autres sensations sont peu voire pas mentionnées sauf une référence au « silence » du bleu. Si les sensations sont effectives pour les élèves lors de la translation hors les murs, les émotions se sont-elles aussi développées (Collot, 2005) confirmant qu’elle est essentielle à l’activité poétique ?

3.4.2. Vivre émotionnellement sa présence au monde

Au contact du ciel, dans leur carnet de bleu, certains élèves écrivent : « Je me sens tout petit », « vide », « solitude », « gouffre sans fin » ; d’autres, « Le ciel me fait penser à la joie, la mer, quand je regarde le ciel bleu et dégagé je me sens heureux », « Le soleil éveille ma journée », « enfantin », « drôle », « apaise » ; d’autres encore sont tranchés et écrivent c’est « intriguant », « profond ». Martin synthétise les aspects de la situation : « avoir regardé le ciel […] manière un peu magique de se replonger dans ses bons ou mauvais moments passés, en fonction des teintes de bleu […] un bleu-gris de mouvais jour, au loin, nous rappelle des moments tristes et sombres. » Ces traces d’expérience du monde établissent un lien entre la présence au monde et l’émergence d’une émotion ou d’un sentiment pour un tiers des élèves. Avec l’écrit créatif, ils sont 29 à associer le bleu à une émotion ressentie, manifestation de l’effet de l’expérience sur l’appropriation de l’univers du poète étudié. Une étude des termes employés dans les écrits créatifs montre que le bleu est associé onze fois à la « douceur », deux fois à l’« admiration », six fois à l’« apaisement », neuf fois à la « sérénité » ou au « calme », cinq fois à la « liberté », deux fois à la « légèreté », dix fois au « bonheur » (bonheur, joie et heureux comptabilisés). Peu de poèmes associent même partiellement le bleu à un sentiment négatif : trois fois à l’ « angoisse », trois fois au « vide » ou à la perte de repères (« perdu »), un à la « violence ».

Ainsi, la situation didactique est vectrice d’une émotion pour un tiers des élèves et celle-ci inonde les trois quarts des écrits créatifs en fin de parcours, gage d’une expérience esthétique selon Schaeffer (2015) et poétique selon Collot (2005).

4. Éduquer l’habitation poétique créative du monde : quels résultats ?

Afin de valider l’hypothèse du lien entre compréhension de la démarche poétique, engagement personnel et créativité scripturale, nous nous demanderons dans quelle mesure les écrits de la réception sont créatifs.

4.1. Une expérience créative du regard poétique

Quel est le sentiment des élèves sur l’éducabilité de l’habitation poétique du monde par la démarche créative de la classe dehors ? Selon leurs dires, les outils d’habitation poétique du monde leur ont-ils permis d’apprendre à regarder le bleu en poète ?

Dans le questionnaire post-expérimentation, je demande au début : « Avant de lire Maulpoix, aviez-vous déjà pensé à être attentif au “bleu” ? » 25 élèves sur 36 expliquent n’avoir jamais été attentifs au bleu par manque d’utilité dans la vie et la banalité de la couleur. Les 11 autres évoquent leur « couleur préférée » ou la « couleur du ciel ». À la question large « Que vous a apporté la lecture du recueil de Maulpoix et les expériences sur le bleu ? », 20 élèves sur les 36 répondent que leur regard sur le bleu a évolué :

Enfin, j’ai appris à regarder le bleu. Avant la lecture, je le voyais sans y prêter attention comme tout le monde, maintenant je profite plus de moments au soleil ou près de la mer, entourée de bleu. (Jade)

Tout d’abord, la lecture du recueil de Maulpoix m’a montré que le bleu ne représentait pas seulement le ciel et la mer mais aussi la mort, le calme ou le regard. (Nora)

Ces réponses sont un outil déclaratif qui confirme l’éducabilité de l’habitation poétique du monde au sens du renforcement de l’attention et de l’imaginaire des élèves si l’on passe par la lecture d’un recueil enrichie de l’expérience d’attention au monde. Les élèves ont découvert une nouvelle modalité d’utilisation du regard à partir de l’expérience du bleu.

Par ailleurs, l’habitation poétique du monde peut être considérée comme une compétence, un savoir-être au monde transférable. Aux vacances de printemps, au milieu de la séquence, j’ai donc demandé aux élèves d’exercer cette attention poétique (en italique) dans un autre cadre que l’école. Ces expériences extra-scolaires n’ont été formalisées que par un tiers des élèves :

J’ai travaillé autour du bleu à la mer et devant ma piscine. Puis j’ai également essayé de mélanger les peintures de toutes les nuances de bleu possible. Par ailleurs, les volets de mon voisin sont bleus, alors je les ai contemplés. (Cléa)

Je suis allé à la mer avec ma famille, je suis allé sur un rocher en hauteur et j’ai observé l’horizon, et certaines idées me sont venues pour mon poème. J’ai surtout remarqué cet écart entre le ciel et la mer. (Matthias)

Je suis allée au parc regarder le ciel, pour essayer de comprendre le bleu. (Lara)

J’ai observé la mer longuement, et je me suis demandé ce qu’elle représentait pour moi et pourquoi je la regardais. (Taïna)

Je faisais attention à tout ce qui était bleu et je me posais la question si ça c’était pas bleu dans quelle couleur je le verrais. (Margaux)

Les autres m’en ont parlé de manière informelle, ce qui ressort dans les questionnaires post-expérimentation :

Mon expérience d’écriture de bleu m’a permis tout d’abord de m’ouvrir au monde qui nous entoure car il est plein de bleu d’avoir ma propre vision du bleu j’ai pu m’exprimer personnellement (Allal)

maintenant je sais que j’ai ma propre vision du bleu, et je voulais vraiment parler de ce qui me touchais (Ilana)

Ces extraits montrent que l’expérience a transformé le regard des élèves par la conjonction d’une lecture, d’expérience du monde en classe et d’une écriture personnelle créative au sens où elle fait émerger une vision personnelle inédite dans une langue neuve. Il s’est adapté à la focale de l’habitation poétique, contraint par l’enseignant qui a développé son potentiel et aiguillé par la lecture de Maulpoix. C’est le degré de formalisation qui varie le plus d’un élève à l’autre, en fonction notamment de son rapport à l’écrit. Nous suggérons aussi que le transfert de compétences et sa formalisation pourrait être proposés non loin du collège pendant le temps scolaire pour toucher davantage d’élèves plutôt que de le laisser au temps extra-scolaire soumis à des contextes hétérogènes.

4.2. Une situation créative : vers le projet d’artiste

Sur les 43 élèves, 7 n’ont pas rendu leur écrit créatif abouti — pas évalué — et 3 n’ont pas écrit du tout. Cette tâche est moins accessible aux élèves décrocheurs ou en grandes difficultés scolaires qu’il faudrait davantage accompagner dans la verbalisation du regard. L’engagement d’un grand nombre d’élèves en est resté à l’ethos du poète sans le matérialiser dans l’écriture. Le déficit référentiel et attentionnel a été amoindri pour ces élèves mais pas celui culturel ni langagier. Sur les 28 « histoires de bleu » récoltées, peut-on avancer que certains sont créatifs ? En quoi auraient-ils créé un nouveau monde dans une langue inédite, relevant ainsi de ce que Rouxel (2017) nomme « la création délibérée » ?

Dans cette étude qualitative, nous choisissons tout d’abord deux poèmes qui verbalisent le processus de découverte du regard poétique sur le bleu :

Poème de Bastien

Le bleu

Le bleu est là

Là devant mais on ne voit pas

Tout au long de notre vie le bleu se terre

Se cache, se fait discret

Mais derrière cela le bleu attend

Attend qu’on le regarde, qu’on l’étudie ou qu’on l’admire

Mais enfin lorsque notre regard se pose

Il apparaît et se dévoile à nous en un tourbillon de tonalités

Finalement, le bleu est une œuvre

Une œuvre que l’on doit contempler pour mieux l’admirer.

Poème de Stan

Le bleu que l’on voit

Le bleu est là

Le bleu que l’on aperçoit

Mais que l’on ignore toute notre vie

Le bleu, cette couleur si douce et si riche

D’immensité et d’éternité

Cette couleur qui nous envoûte

Cache sans même qu’on le voie un certain charme

Ces écrits créatifs retracent le processus d’attention réflexive et poétique. L’adverbe adversatif « mais » traduit l’opposition entre deux états du bleu, invisible ou visible selon l’attention qu’on lui porte. Le constat est fait d’une présence à travers l’adverbe locatif « là » et d’un regard qui s’éveille dans le rythme ternaire du vers 7 (poème de Bastien) et dans les verbes de perception aux vers 1 et 3 (poème de Stan). Comme des comptes-rendus d’expérience, ces poèmes nous semblent créatifs par leur travail sur la langue, l’approche réflexive et le regard singulier porté sur le bleu.

Deux autres poèmes traduisent quant à eux une véritable attention individuante même si la voix de Maulpoix ne s’entend que peu et si la langue n’est pas aussi travaillée que celle attendue dans l’idée de « créativité délibérée » définie par Rouxel. Pour l’élève A, le ciel est associé à une liberté toujours contrecarrée. Le poème nous donne à lire la vie difficile de cet adolescent toujours souriant mais dont les repères ont été rendus vacillants par un décès maternel et une recomposition familiale inattendue :

Élève A

Le bleu l’endroit où tous tes problèmes se résolvent là au loin dans le ciel. Le morpion des avions qui passent, le portail au-delà tu ne peux pas. La cime des arbres et la direction où tu iras dans un futur lointain ou proche.

La mer est ta jumelle. Ta liberté est infinie et cela me réjouit. Dans l’infinité du bleu je me sens bien, mes soucis s’en vont mais pas pour la vie.

Sohane

Au-dessus de moi

Les rêves surviennent

Couleur coton des nuages

Apaise mon âme

Bleu océan

Au large, la liberté est si proche

Le bleu illumine le ciel

L’âme remplie d’espoir

Je vois le ciel et son pouvoir

Mon avenir est entre mes mains

Dans mon cœur, il n’en reste qu’un.

La vision personnelle du bleu développée lors de l’observation du ciel est transcrite dans ces écrits créatifs : le premier met en tension (souligné) la « liberté » et l’innocence du ciel d’un côté, et l’enfermement avec la mention du « portail » de trois mètres installé pour la sécurisation du bâtiment de l’autre, ce que traduit la conjonction adversative « mais » ; le second proclame à travers le bleu sa rage de réussir. Des images inédites traduisent un travail poétique de la langue (en gras) et le lexique des sentiments appuie un engagement émotionnel. Ces poèmes assument donc une appropriation créative et personnelle par un travail formel qui traduit un regard personnel du bleu. La démarche créative a amoindri le déficit langagier.

Enfin, deux autres poèmes nous semblent davantage relever de la « créativité délibérée » en ce qu’ils font entendre la voix du texte-source et développent une prosodie personnelle plus assurée :

Poème de Martin

Une matière présente à chaque instant, une fascination à laquelle on s’attache passionnément. Le bleu omniprésent, le bleu universel, il est apprécié, même sans le vouloir, tel un appel.

Les matins d’hiver, je le croise si souvent, dans les bourrasques, les cheveux en tourbillons. Je me sens héroïque, fort et serein. Ce vent clair prophétisant le grand bleu, tel un refrain.

Au fond d’une piscine, en apnée, coupé du monde et pris d’aventure, dans son petit cocon douillé, je vis perdu dans cette infinité de bleu pur. Je le bois, le vois et le revois.

Étendu sur une couverture, tentations amoureuses, j’ouvre et ferme les yeux dans un tangage aléatoire. Cette lueur de couleur, à peine filtrée par les arbres. L’esprit remplacé par le cœur, je me dis : « La vie sous le bleu est belle. »

Poème de Cléa

Un ciel de septembre

Azur, roi du ciel, tâché de doux cotons, tu règnes immortel, me couvrant de ton voile apaisant en ce matin de septembre deux mille un. Les hommes ont bâti des sommets pour essayer de t’égaler mais ton infinie beauté anéantit cette ridicule rivalité.

Et pourtant, ce matin-là, deux oiseaux d’acier sont venus tout bouleverser. Ta couleur a pris celle de l’orage, la poussière grise a pris la place des nuages. Cette satanée violence éternelle t’a ôté ta couleur originelle ; le chaos qui t’a secoué et ainsi transformé, pillé, brûlé. La poussière étouffante a décoré la ville telle une nuit d’hiver, les passants t’ont regardé avec un regard de prière. Toi, mon bleu universel pourquoi t’es-tu transformé en gris si cruel ? N’entends-tu pas les cris, sirènes qui réclament ton retour, toi bleu de liberté, bleu de sérénité ?

Ton absence n’est plus qu’une vibrante et sombre fatalité.

Ces deux écrits suggèrent qu’une relation sensible s’est établie entre l’élève et le bleu avec la personnification de la couleur. Cléa tutoie le bleu devenu le ciel martyrisé par les avions en lieu et place des hommes et femmes morts dans l’attentat du 11 septembre 2001 ; le bleu prend vie pour Martin aussi : « Les matins d’hiver je le croise si souvent. » Il est devenu un être que l’on rencontre furtivement. Par ailleurs, ces élèves ont investi leur bleu dans une langue qui fait en partie entendre celle de Maulpoix mais s’en distingue (pas d’imitation) dans une volonté de faire œuvre d’auteur. La formule « et le tangage lent d’un poème » est pastichée par Martin dans « un tangage aléatoire » ; l’élève actualise la sensation d’endormissement du poète dans une chambre près de la mer en déplaçant la tonalité qui se fait plus amoureuse. Ces deux élèves ont également choisi de travailler artistiquement la langue sous la forme du poème en prose comme Maulpoix. L’assonance en [en] dans les premières lignes de Martin, le jeu sur la paronomase « lueur de couleur » ou les rythmes ternaires sont les indices d’un travail poétique de la langue. De même, chez Cléa, les sonorités accentuent le tragique de la situation dans le deuxième paragraphe (nous soulignons). Enfin, les élèves ont compris le monde poétique de Maulpoix et choisissent de le déplacer dans leur univers, celui du rapport personnel au ciel et à l’eau pour Martin, celui de l’attentat du World Trade Center pour Cléa.

L’étude du trajet de Martin dans le carnet de bleu montre comment il passe de la créativité du regard à la créativité poétique. Lors de l’observation du ciel, il associe d’abord la sensation à la création d’un imaginaire : « j’ai, je ne sais pas pourquoi, imaginé en regardant le bleu, durant cette heure dans la cour, que le vent était des bourrasques de bleu qui nous faisaient à la fois sentir la puissance et le désir de cette fameuse couleur si présente. » Martin déplace la sensation du vent vers des attributs abstraits de la couleur bleu, reliant sa présence au monde et l’imaginaire sensible autour de la couleur. Cette idée sera reprise dans son poème, preuve que la présence au monde est inspirante (Collot, 2005) : « Les matins d’hiver […] refrain. » Le terme « puissance » qualifiant le bleu s’est déplacé vers le sujet en des sèmes proches puisqu’il se « sen[t] » « héroïque, fort et serein ».

Ainsi, la créativité n’a pas pu être reconnue comme le propose pertinemment Dias-Chiaruttini (2020) mais les critères mis au jour par Rouxel (2017) permettent d’affirmer que de nombreux textes sont créatifs au sens où les élèves ont porté un regard neuf et personnel sur le bleu et ont travaillé la langue, laissant parfois entendre la voix du texte-source. Les enjeux attentionnels, référentiels, culturels et langagiers sont atteints différemment selon les élèves. La reconnaissance du sentiment artistique pourra être trouvée auprès des pairs, de l’enseignant et d’une publication sur le site du collège, touchant la sphère familiale et amicale. On pourra aussi imaginer une mise en voix lors d’une rencontre interclasse.

En somme, les élèves se sont engagés dans une nouvelle manière d’habiter la couleur bleu grâce à la situation didactique de la classe dehors qui a sorti les élèves de REP des carcans scolaires pour les ouvrir à expérimenter l’univers poétique par eux-mêmes. Par les outils d’hétérotopisation, de présence au monde et d’attention individuante, la plupart des élèves sont devenu plus attentifs au bleu, à leurs ressentis dans une approche conative et émotionnelle de l’expérience esthétique essentielle à l’acculturation poétique. Les écrits créatifs assument une vision singulière du bleu, dans une prosodie personnelle plus ou moins affirmée selon le degré de maitrise de la langue et du recueil mais qui permet d’affirmer que leur langue s’est enrichie. Le vécu poétique étant grandement acquis, ce sont les outils de la verbalisation de cette expérience qu’il conviendra d’explorer plus avant dans une prochaine recherche pour que chacun puisse devenir et se sentir comme un auteur.