Durant la période 1540-1560, le recueil de récits facétieux fait l’objet d’un intérêt croissant, tant à Lyon qu’à Paris. Les imprimeurs-libraires proposent à chaque nouvelle publication une configuration différente et inédite de pièces choisies parmi le large fonds européen de narrations plaisantes. Cette contribution propose d’analyser le contexte et les contours d’une compilation de nouvelles comiques parue à Lyon en 1557 chez Benoît Rigaud et Jean Saugrain, intitulée Les Joyeuses narrations advenues de nostre temps, contenant choses diverses, pour la recreation de ceux qui desirent savoir choses honnestes.

Le cas de ce recueil constitué de nouvelles essentiellement comiques empruntées à Boccace, au Pogge et à l’Arioste, n’est ni particulièrement problématique ni spectaculaire. Cependant, dans les choix qui ont présidé à sa confection, tant dans la sélection des pièces que dans la mise en page générale, l’adjonction d’un titre et d’une pièce liminaire, l’ouvrage est emblématique de ces « créations d’atelier » dont sont férus Benoît Rigaud et Jean Saugrain.

Nous analyserons le contexte de cette publication et sa présentation matérielle pour comprendre la place qu’elle occupe dans la politique éditoriale de ce binôme débutant et analyser la contribution de Benoît Rigaud et Jean Saugrain à la vogue des recueils de narrations facétieuses.

Contexte : Les Joyeuses narrations à l’officine de Benoît Rigaud et Jean Saugrain

1555-1558 : deux nouveaux libraires

En 1555, l’officine qui voit le jour est le fruit de l’association de deux « nouveaux » sur le marché du livre lyonnais, Benoît Rigaud et Jean Saugrain. Ni l’un ni l’autre ne disposent d’un appui familial dans le monde de la librairie. Cependant Benoît Rigaud épouse Pernette de Septgranges, fille de Corneille de Septgranges, imprimeur et graveur de lettres ornées, vignettes et musique notée. Ce sont les fils de cet artisan qui hériteront des presses ; mais, en épousant la fille, Benoît Rigaud obtient probablement une entrée dans le monde du livre, non moins précieuse1. De son côté, Jean Saugrain, né dans l’Eure en 1518, s’installe à Lyon au retour d’un long voyage en Italie, en Espagne et en Allemagne où il semblerait qu’il ait appris le métier d’imprimeur2.

Les termes de l’association entre les deux hommes ne sont pas connus ; le début de cette officine à deux têtes est singulier à deux égards au moins :

- la collaboration associe deux hommes dont les parcours semblent assez différents : on n’a pas de traces, pour Benoît Rigaud, d’un voyage européen et initiatique, identique à celui de son collaborateur, les premières années de sa vie d’adulte restant en effet mystérieuses ;

- alors que les dissensions religieuses se font de plus en plus prégnantes, l’officine est tenue à la fois par un catholique, Benoît Rigaud, et par un réformé, Jean Saugrain, acquis à la cause protestante depuis son passage en Allemagne.

Cette collaboration pragmatique, née certainement d’impératifs financiers, dure près de trois ans. Elle donne lieu à la construction progressive d’une identité éditoriale forte associée à la présence des noms des deux libraires sur la page de titre : cette période permet de donner à Benoît Rigaud et Jean Saugrain une place de choix, associée à une production identifiée, dans le monde de la librairie lyonnaise.

Une identité visuelle forte des publications

Les deux libraires ne possèdent pas de presses : ils délèguent le labeur d’impression à divers imprimeurs dont le nom est parfois reporté au colophon. Parmi ceux-ci, deux reviennent régulièrement : Jacques Faure et Jean d’Ogerolles, qui travaillent tous deux pour de nombreux libraires lyonnais et dont les ateliers ont dû être relativement importants et disposer d’au moins deux presses. Bien qu’ils aient ainsi confié à d’autres le travail d’impression, Benoît Rigaud et Jean Saugrain ont cependant veillé à donner le même aspect général aux volumes paraissant sous leur marque. Les Joyeuses narrations s’intègrent complètement dans ce qui apparaît comme une série.

La taille du recueil ne le distingue pas des ouvrages du reste de l’officine : les deux libraires publient généralement des in-8 et des in-16. De même, Les Joyeuses narrations, à l’instar des autres ouvrages, sont imprimées en caractères romains et italiques et se trouvent dépourvues de la moindre vignette historiée. L’italique est majoritairement employé comme caractère de soulignement. La taille des caractères est relativement petite, les paragraphes compacts (22 à 29 lignes à page pleine). Les différentes sections des ouvrages, comme les nouvelles pour le texte qui nous intéresse, sont mises en valeur par un titre d’un format différent, auquel s’ajoute parfois un ornement (bandeau ou fleuron), mais le plus souvent par de simples lettrines noires non ornées. La segmentation des volumes est ainsi clairement identifiable. L’usage de la numérotation des pages n’est pas généralisé mais semble très régulier pour les ouvrages qui comptent plus de 32 feuillets. Dans le cas des Joyeuses narrations, si les pages sont numérotées, il n’y a pas de table permettant un renvoi aisé d’une narration à l’autre.

Fig. 1. Page de texte des Joyeuses narrations advenues de nostre temps. Bibliothèque du château de Chantilly, cote XI-D-065.

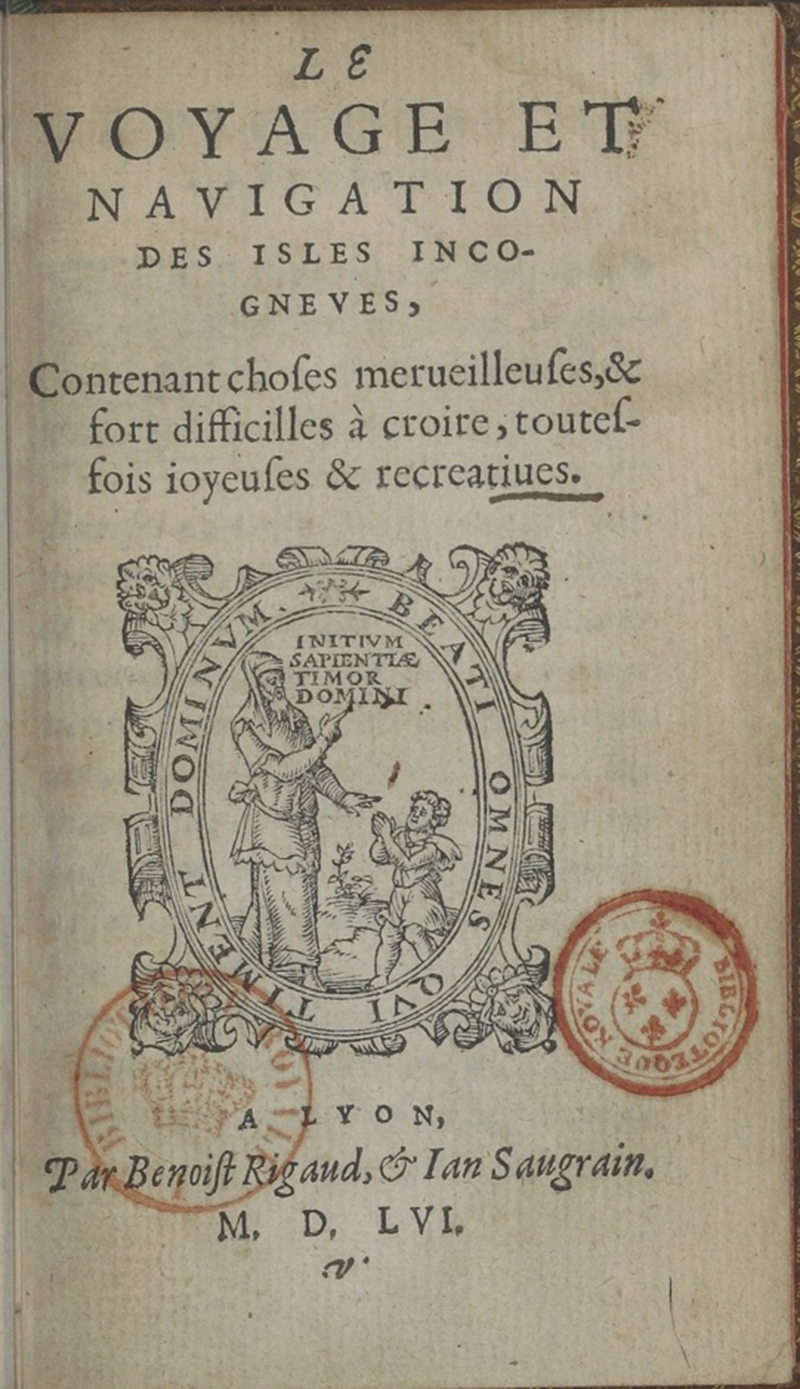

Plus encore, c’est sur la page de titre qu’apparaît de la façon la plus évidente la volonté de Rigaud et Saugrain d’unifier leurs publications au-delà de la relative diversité des imprimeurs auxquels ils ont pu faire appel. Cette uniformisation s’est mise en place au tournant 1555-1556. En 1555, la marque des deux libraires n’a pas encore fait son apparition ; les pages de titre hésitent entre centrage du texte en cul-de-lampe ou justification. L’usage des caractères de haut de casse pour les premiers mots du titre n’est pas encore généralisé. C’est en 1556 qu’un modèle de page de titre fait son apparition sur les ouvrages publiés par Rigaud et Saugrain : le titre y est disposé en cul-de-lampe, les tailles de majuscules visent à mettre en relief les premiers mots du titre, le titre secondaire ou le sous-titre éventuels sont placés en italiques, tandis que l’adresse bibliographique tient sur trois lignes3, après la marque adoptée par les deux libraires.

Fig. 2. Construction progressive d’une identité des pages de titre (exemple). Bibliothèque nationale de France, RES-Y2-2152.

Ainsi l’identité visuelle de la page de titre et du corps du texte, progressivement constituée pour ces volumes, fait oublier la multiplicité des ateliers d’imprimerie qui en ont permis la mise en lumière. En uniformisant de la sorte leur production, Benoît Rigaud et Jean Saugrain rendent leurs livres reconnaissables de loin, se forgent un nom et cherchent peut-être ainsi à fidéliser un public. Les Joyeuses narrations, par leur apparence, font pleinement partie de cet ensemble à l’identité visuelle bien définie.

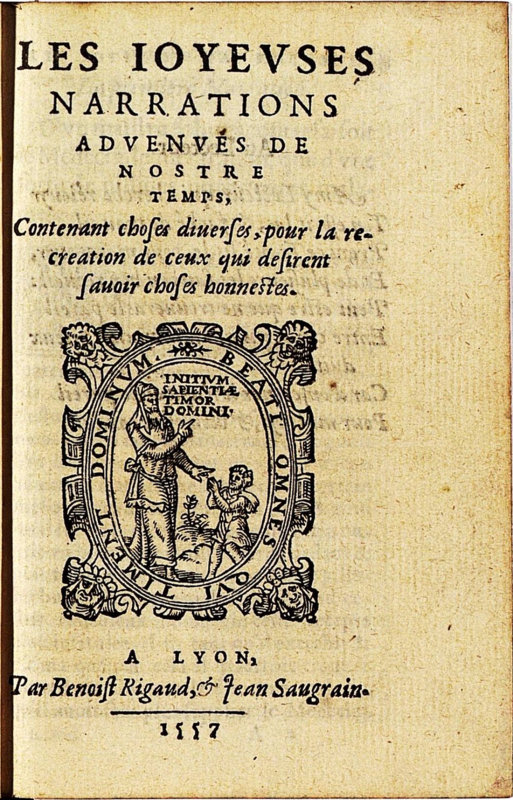

Fig. 3. Page de titre des Joyeuses narrations advenues de nostre temps. Bibliothèque du château de Chantilly, XI-D-065.

Quels livres au catalogue ?

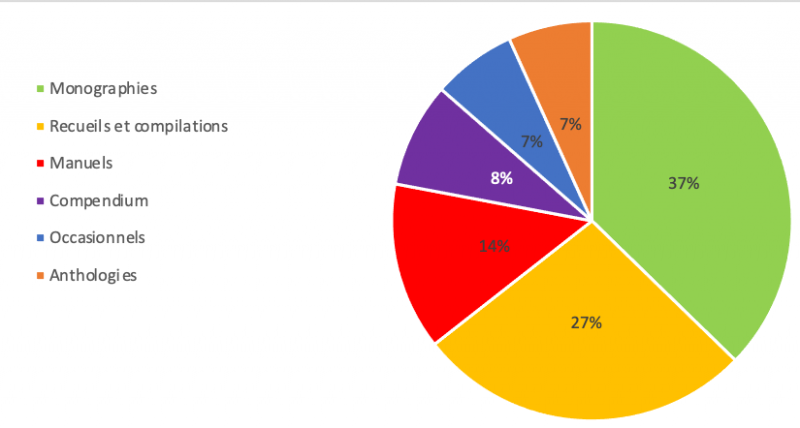

Le recueil s’intègre également dans la politique éditoriale mise en place par Rigaud et Saugrain, marquée par un éclectisme qui vise une sorte de « vulgarisation » avant la lettre des savoirs du monde, à l’usage d’un lectorat étendu, puisque l’essentiel de la production des libraires est imprimé en français – la seule exception étant les Flores Operum Bernardi Abbati [Cla]revallen. Les publications des deux libraires s’avèrent en effet très hétéroclites, tant par la diversité des ouvrages réalisés, du traité au manuel en passant par des recueils de facture diverse et les compendiums, que par le nombre de domaines couverts par les titres édités.

Le catalogue de Rigaud et Saugrain est en fait composé essentiellement de textes déjà parus chez d’autres collègues, parisiens, lyonnais ou rouennais. Le choix des officines mises à contribution est très aléatoire : les deux libraires cherchent à compléter leur offre en piochant çà et là, parmi des publications plus ou moins récentes, afin d’offrir un panorama du monde au prisme des succès de librairie, proposant à la fois le savoir et la détente, sous la forme d’abrégés, de fragments, de parcelles d’œuvres, « profitables » pour tous les moments d’une vie. Les manuels de vie pratique (médecine, almanach, recettes de cuisine, interprétation des songes) côtoient des ouvrages propres au divertissement (poésie, facéties). Les textes les plus techniques (sciences naturelles, droit ou médecine) sont abrégés. L’histoire se présente sous la forme de catalogue ou de chronologie commentée, comme dans Les Faits mémorables advenus depuis Pharamond. Le livre de Rigaud et Saugrain se définit donc avant tout par son utilité (aider à comprendre, à se distraire, à converser, à se défendre) et sa maniabilité, tant physique qu’intellectuelle4.

Fig. 4. Répartition indicative des livres au catalogue de Jean Saugrain et Benoît Rigaud.

Benoît Rigaud et Jean Saugrain n’inventent rien : ils ne semblent pas chercher à susciter de nouveaux engouements ou de nouvelles vocations. En publiant des succès de librairie déjà éprouvés ou des textes d’actualités, ils garantissent à leurs ouvrages une diffusion aussi large que possible. Mais ils ne sont pas pour autant des mercenaires, avides uniquement d’un rendement assuré de leurs ouvrages. Ces deux libraires portent sur la scène éditoriale lyonnaise, à destination d’un public cosmopolite de commerçants, de clercs, d’officiers du pouvoir, un ensemble de publications qui, pour l’essentiel, n’y figuraient pas. Au-delà des considérations commerciales, Rigaud et Saugrain, champions de cette « infra-littérature », mettent à disposition des lecteurs lyonnais une bibliothèque généraliste, non spécialisée, touche-à-tout.

Une pratique de la compilation

Un tiers seulement des ouvrages issus du catalogue reconstitué de Benoît Rigaud et Jean Saugrain ne contiennent qu’un seul texte. Les deux autres tiers consistent en effet en compilations de différents textes. Certains recueils s’organisent autour d’un thème fédérateur, comme la figure du grand Turc5. D’autres – c’est le cas des Joyeuses narrations advenues de nostre temps – sont unifiés par une forme particulière. Dans les recueils qui multiplient les emprunts à différents auteurs, la juxtaposition des textes à l’intérieur d’un même volume contribue à rendre floue et indéfinissable la figure d’auteur ; elle témoigne ainsi d’une volonté de « compilation » de la littérature du temps, selon une pratique qui tient à la fois de l’accumulation et du florilège ; l’absence de traces d’une édition antérieure pour certains recueils suggère que Benoît Rigaud et Jean Saugrain ont à l’occasion organisé eux-mêmes certaines compilations : Les Joyeuses narrations sont de celles-là.

La pratique du retitrage représente un aboutissement de ce travail de ressaisie et d’arrangement des textes. Les titres, mis en valeur aux seuils des volumes dont on a noté l’uniformisation, semblent avoir fait l’objet d’une attention particulière de la part des deux libraires, à en juger par le nombre important de ceux qui ont été modifiés entre la dernière édition connue et celle donnée par Rigaud et Saugrain. Si l’on ne peut exclure qu’à l’occasion la modification d’un titre permette de masquer grossièrement des rééditions non autorisées, il semble qu’elle résulte également d’une certaine ligne éditoriale, dans une démarche concertée qui converge avec le travail de sélection des textes et parfois avec celui de leur assemblage. Les titres des recueils qui sont pour leur part des compositions inédites, présentent la même organisation grammaticale et sémantique. La rédaction du titre par les libraires marque un effort de clarification et de simplification des formulations, au détriment des différentes instances auctoriales, lesquelles disparaissent le plus souvent. Sur la page de titre des Joyeuses narrations comme sur beaucoup d’autres recueils de cette période, l’efficacité de la formulation passe par le soulignement des premiers mots qui sont mis en valeur par l’usage de la majuscule. Les mentions accessoires sont écartées au profit d’une information directe. Les verbes conjugués sont supprimés au profit d’un groupe nominal ramassé (citons La Division du monde, Le Fondement de pratique, Le Joyeux devis recreatif, Les Declamations, procedures et arrestz d’amour, etc.). Dans le cas qui nous occupe, le syntagme « joyeuses narrations » est développé par l’expansion « advenues de nostre temps » qui, soulignant l’actualité des récits rapportés, renvoie à la définition générique de la « nouvelle ». Il complète là l’imprécision du terme « narrations ». La deuxième partie du titre intègre, comme souvent dans la série imprimée par Rigaud et Saugrain, une précision qui concerne la matière et l’esprit de l’ouvrage. En effet, l’ajout de formules « publicitaires », surtout fondées sur la détente, le « joyeux », la « récréation », mais aussi sur le profit intellectuel ou moral (« ceux qui désirent savoir choses honnestes ») est très courant dans le catalogue des deux associés. Cet appendice au titre, dans le cas des Joyeuses narrations, par la formule ramassée et synthétique qui est la sienne, confine au paradoxe : le recueil contient des « choses diverses », pour la « récréation de ceux qui désirent savoir choses honnestes ». S’agit-il principalement de récréation en ce cas ? On aurait attendu une coordination du type : « pour la récréation et le profit de ceux qui désirent savoir choses honnestes », car le « savoir » résonne ici de façon discordante avec la mention de la « récréation ». L’argument publicitaire repose donc davantage sur la présence des syntagmes (« joyeuses », « savoir », « honnestes », « profit ») qui seront immédiatement vus par le lecteur parce qu’il les a déjà rencontrés ailleurs, que sur leur organisation en une proposition qui soit à la fois conforme aux textes et tout à fait logique.

Ainsi, la politique éditoriale de Benoît Rigaud et Jean Saugrain tient dans ce principe de réédition adossé à une pratique de réorganisation des textes et de renouvellement des titres. Ces rééditions successives, de surcroît, prennent sens parce qu’elles « font série ». Dès les débuts de l’officine de Rigaud et Saugrain, cette préoccupation semble s’être manifestée d’abord et avant tout par le format, la disposition des textes, mais aussi par la diversité des domaines et des types d’ouvrage mis en lumière : quoique le nombre d’auteurs mis à contribution, de sujets traités et d’imprimeurs commandités soit important, Jean Saugrain et Benoît Rigaud imposent leur marque sur les publications. Par la réécriture d’un titre, le choix des pièces liminaires ou encore par le modèle adopté pour la mise en page de leur livre, ils donnent une unité à ce qui devient une collection, c’est-à-dire un ensemble de titres dont le rassemblement est signifiant, autant qu’intellectuellement cohérent.

En s’abstenant de spécialiser le champ de leur production, en publiant en français, dans un format petit et maniable, Rigaud et Saugrain visent, à l’évidence, un public élargi : Lyon, ville nodale, centre d’échanges et de commerce, concentre une population de commerçants riche et cosmopolite, lettrée mais non érudite, à laquelle s’ajoute une importante frange de gens de loi nécessaires à la conclusion des transactions les plus complexes. Bourgeois, artisans qualifiés, basoche, voici autant de milieux auxquels s’adressent ces publications en forme de digest du savoir du monde et de passe-temps concentré. Le public féminin n’est probablement pas en reste : les lectrices, ces femmes de commerçants, d’artisans, ces bourgeoises, dont le rôle, quoique le plus souvent invisibilisé, est crucial dans le développement des activités économiques de leur famille, ont certainement été prises en compte dans le choix d’un certain nombre de titres, et ont pu profiter des autres. Le plus emblématique serait peut-être la Pratique pour faire toutes confitures, recueil de recettes applicables à toutes sortes de fruits, mais les recueils de nouvelles, ou encore de devis d’amour, les livres de prières, leur sont également – du moins en partie – destinés. Ainsi, on pourrait faire l’hypothèse que le public féminin ne serait pas seulement touché « par hasard », mais que les deux libraires le ciblent en toute conscience, encourageant l’élargissement généralisé de leur lectorat.

Co-textes et pré-textes : Les Joyeuses narrations et la vogue des compilations facétieuses

Il s’agit à présent de se demander en quoi cette compilation se rapproche d’autres qui voient le jour dans la même décennie, et en quoi précisément le choix qui est fait des nouvelles qui la composent lui confère une relative originalité ; le caractère inédit des Joyeuses narrations se manifeste aussi par la rédaction d’une pièce liminaire qui leur est propre.

Co-textes

Les Joyeuses narrations sont publiées dans un contexte d’« âge d’or » de la nouvelle facétieuse, selon les termes de Gabriel-André Pérouse6. En effet, après la publication en 1531 et 1532 du Parangon de nouvelles par Romain Morin et Denis de Harsy, il faut attendre 1555 pour que soit réitérée à Lyon l’expérience d’une compilation de narrations facétieuses ; par la suite, elles seront publiées à un rythme soutenu, bientôt rejointes par des recueils inédits ainsi que des rééditions de traductions plus anciennes.

Les deux premiers recueils parus dans ce contexte se saisissent de la publication en 1549 d’une version réactualisée et remaniée des Cent nouvelles nouvelles bourguignonnes, qui paraît sous le titre de Fascetieux Devitz des cent nouvelles, nouvelles tres recreatives et exemplaires pour resveiller les bon espritz françoys, dont ils reprennent pour l’essentiel la matière. Il s’agit du Recueil des plaisantes et facetieuses nouvelles recueillies de plusieurs auteurs (Lyon, Eustache Barricat) et des Joyeuses adventures et plaisant facetieux deviz fort recreatif pour resjouyr tous espritz melancoliques… (Lyon, s. n.). La même année paraît à Paris une œuvre de traduction, Les Comptes du monde adventureux du mystérieux A. D. S. D. En 1556, un recueil inédit, publié à Lyon au nom de Gabriel Cotier, présente des nouvelles tirées des corpus français et italiens7. En 1557 arrive alors le recueil qui nous intéresse, soit Les Joyeuses narrations advenues de nostre temps. Par la suite paraîtront, en 1558, Les Comptes facecieux, Lyon, Jean Saugrain (seul), recueil qui reprend essentiellement les Facecies du Poge et Les Nouvelles recreations et joyeux devis de feu Bonaventure Des Périers (Lyon, Robert Granjon) ; en 1559, Les Avantures joyeuses et faitz merveilleux de Tiel Ulespiegle à Lyon chez Jean Saugrain et Les Facecies et motz subtilz chez Guillaume Rouillé.

Les Joyeuses narrations représentent donc la participation active de Rigaud et Saugrain à cette vogue éditoriale de la compilation narrative facétieuse ; les deux libraires proposent en effet une composition en partie inédite, qui se détache du corpus des Cent nouvelles nouvelles, surexploité en 1555, et se tourne davantage vers l’Italie, à l’instar de Gabriel Cotier un an auparavant. Ils choisissent en effet de mettre à profit des ouvrages plus anciens : Le Decameron de Boccace dans la traduction donnée par Laurent de Premierfait et Les Facecies de Poge florentin, traduction du Liber confabulationum due à Guillaume Tardif. Ces deux traductions du xve siècle font partie des « classiques » de la littérature de la première moitié du xvie siècle. Deux autres associés lyonnais en avaient tiré eux-mêmes une anthologie, première étape identifiable du développement des publications de recueils de narrations facétieuses : Romain Morin et Denis de Harsy proposent en 1531 Le Parangon de nouvelles honnestes et delectables, qui associe des nouvelles tirées du Decameron traduit par Premierfait, des facéties du Pogge et des apologues de Valla traduits par Tardif, en ajoutant à cet ensemble des épisodes de la vie de Till Eulenspiegel8. Quand Rigaud et Saugrain composent leur anthologie, qui par ses emprunts prend des airs de nouveautés, c’est en fait de cette publication vieille de vingt-six ans qu’ils se souviennent : ils en reprennent treize des quarante-sept nouvelles dans leur ordre original. Ils en ajoutent douze autres, parmi lesquelles trois proviennent des mêmes sources que celles auxquelles ont puisé Morin et Harsy : deux nouvelles de la même traduction par Premierfait du Decameron et une Facetie. Mais huit autres nouvelles permettent d’actualiser le volume : l’histoire de Joconde tirée du 28e chant du Roland Furieux de l’Arioste, dont une première traduction en prose est parue en 1544 chez Sulpice Sabon pour Jehan Thellusson, et sept nouvelles provenant de la récente traduction du Decameron par Antoine Le Maçon parue chez Estienne Roffet en 1545. Reprenant à cette publication déjà ancienne du Parangon de nouvelles l’essentiel de ses sources et prolongeant l’inspiration italienne de ce recueil de 1531, Saugrain et Rigaud se facilitent la tâche de compilation tout en espérant le même succès que Morin et Harsy en leur temps. La politique éditoriale adoptée par les premiers n’est d’ailleurs pas éloignée de celle qu’avaient choisie les seconds entre 1530 et 1532 : ce sont les mêmes publications éclectiques en série et en français, faisant l’objet d’un travail concerté de compilation, d’intitulation et de mise en livre. Il est très probable que Jean Saugrain et Benoît Rigaud ont eu à l’esprit cette initiative exemplaire mais limitée dans le temps au moment de constituer leur propre « collection ». À l’instar de Morin et Harsy, le travail d’édition se prolonge par la réécriture du paratexte.

Pré-textes

S’affichant comme une littérature de délassement, bien qu’ils incluent des textes d’auteurs illustres, ces recueils sont rarement dépourvus d’un encadrement discursif qui vise à justifier leur existence et à proposer un usage de leur contenu. Ces pièces situées à l’orée du recueil témoignent d’une nécessité impérieuse de justifier la publication de ces textes « de peu de cas », dont le « profit » vient paradoxalement de la suspension otieuse de l’activité industrieuse de leur lecteur. Certains des recueils annoncent que l’on pourra tirer un enseignement des nouvelles rassemblées. Le colophon du Parangon de Nouvelles porte ainsi :

fin du Parangon des nouvelles joyeuses et recreatives à toutes maniere de gens, principalement à ceulx qui en vouldront faire leur proffit, en moralisant lesdictes honnestes et facecieuses nouvelles9.

Il ne s’agit pas là encore d’une prescription, mais d’une proposition de l’auteur du prologue : tout lecteur qui le souhaite peut moraliser les nouvelles, d’autant plus, comme le proclame le titre, qu’elles sont « honnestes ». A. D. S.D. attribue également ce rôle à son livre en le dédiant aux femmes :

affin qu’estant quelques fois hors du soing qu’engendre le mesnage, et en repos d’autres passions, donnans souvent melancolie, à faute d’un plaisir plus proffitable, vous ayez parfaite connoissance qu’apporte le vice une fois enraciné en la partie des Dames10.

La vertu exemplaire des Comptes du monde adventureux reposerait sur le principe de la catharsis. Cependant, dès Le Parangon de 1531, les pièces liminaires, une fois passée ou esquivée la justification sérieuse de la récréation, affirment la primauté du rire spontané. Dans Les Nouvelles Recreations, la « Premiere Nouvelle en forme de Preambule » offre de même une légitimation facétieuse de la tonalité de l’ouvrage, qui repose pourtant sur la même conception de l’utilité du passe-temps et du plaisir que les épîtres « sérieuses » que nous avons évoquées plus haut11. Si on y retrouve d’abord la même topique de l’alternance des soucis et de l’allégresse, le narrateur se proposant d’offrir au lecteur un « moyen de tromper le temps, meslant des resjouissances parmi [ses] fascheries », ce n’est toutefois plus sur le ton châtié de l’épître. La deuxième phrase introduit déjà la bonne humeur, lorsqu’elle évoque par la métaphore la difficulté de conclure un accord de paix en ces temps de guerre :

Je vous gardoys ces propos à quand la paix seroit faicte […]. Mais quand j’ay veu qu’il s’en falloit le manche, et qu’on ne sçavoit par ou le prendre : j’ay mieux aymé m’avancer12.

L’utilité du livre est rappelée de façon plaisante ; il n’est plus question de le doter d’autorités morales ou intellectuelles, mais d’inviter sur le mode de l’injonction facétieuse au rire et au plaisir : « pour vous y aider, je vous donne ces plaisans comptes13 ».

De même, les épisodes de Tiel Ulenspiegel ne sont pas autrement désignés que comme « plaisantes tromperies et gaberies » compilées « tant seullement pour recreer et renouveller les entendemens des hommes »14 ; on trouve la même restriction dans le premier sonnet liminaire des Nouvelles Recreations qui affirme : « Icy n’y ha que pour rire15 ». Le profit à tirer des nouvelles qui suivent ne dépasserait pas le divertissement, à en croire l’auteur : « Une autre fois vous serez enseignez16 ».

Les compilations narratives reposent également sur la nécessité de passer le temps, comme le rappellent les vers liminaires des Fascetieux Devitz :

Si vous voulez passer le temps et rire,

Sans blasonner, ou mocquer, ne mesdire,

Nouvelles sont, qui ne sont laydes à voir17.

Le récit-cadre des Comptes du monde adventureux, qui présente l’auteur en voyage s’échangeant avec ses compagnons de voyages, gentilshommes et aimable jeune fille, une suite de nouvelles plaisantes, reproduit ce principe du passe-temps et de la convivialité, déjà à l’œuvre chez Boccace et repris ensuite par Marguerite de Navarre.

Plus encore, les narrations ainsi rassemblées peuvent jouer le rôle d’un thesaurus, et, après avoir été mémorisées, servir de répertoire pour alimenter la conversation, tout particulièrement la conversation galante, comme l’entend le compilateur et adaptateur des Fascetieux Devitz des cent nouvelles nouvelles :

Je vous supplie que ces fascetieux devitz vous lisiez et iceulx retenez en bonne affection, au travail de vostre corps en vostre bonne memoire, et vous mesmes monstrez envers les dames et autres bonnes compagnies qu’en apres le tout leu vous soyez dignes d’estre appellé le paragon des dames, beau deviseur, et le plaisant valentin18.

Le paratexte permet donc la légitimation de ces recueils de narrations facétieuses en justifiant leur publication par des autorités externes, s’adjoignant en conséquence des formes de caution politique, morale, religieuse et intellectuelle. Le parcours d’un texte à l’autre montre et révèle le réemploi de lieux communs, de citations intertextuelles, de justifications mêmes, qui, outre leur valeur pragmatique et le programme de lecture qu’ils proposent, témoignent a posteriori de l’unité du corpus et permettent de lui conférer une identité, fondée principalement sur la prééminence du rire et de la récréation.

Les Joyeuses narrations s’inscrivent dans cette vogue littéraire. La pièce liminaire en est inédite – tandis que les compilations parues sans nom d’auteur reprennent généralement des épîtres dédicatoires connues, notamment celle qui figure dans Les Fascetieux Devitz des cent nouvelles19. Rigaud et Saugrain proposent pour leur part deux quatrains adressés au lecteur :

Amy lecteur, qui cherche rejouyr

Ton esprit las, et faché de travail

Prends ce traité, lis-le, pour mains ouyr,

Et de plusieurs les faits en bon recueil :

Peut estre que ne trouveras le pareil

Entre cinq cens, qui aux vivans mieux duit,

Car d’enseigner je n’ay vu le pareil

Pour mal fuyr, et bien estre conduit20.

Cette pièce liminaire est assez maladroite dans sa composition : rime « travail »/« recueil », répétition de « pareil » et de « duit » en polyptote, inversion alambiquée des syntagmes. L’entreprise de sélection et de mise à disposition des nouvelles est mentionnée de façon élogieuse par l’emploi du déverbal « recueil », assorti de l’adjectif « bon ». Le paradoxe soulevé dans le titre entre récréation et utilité morale se prolonge ici : le premier quatrain porte sur la reprise du topos de la récréation ou re-création de l’esprit, de son repos nécessaire, tandis que le second affirme l’utilité morale de l’ouvrage. Le syntagme « bon recueil » est le pivot de cette pièce en vers : le recueil est « bon » parce qu’il permet le délassement et, dans le même temps le « bon » se teinte d’une couleur morale : le recueil est « honnête ». L’éloge du livre, le meilleur « entre cinq cens » pour enseigner à « mal fuyr », s’achève sur cette proclamation de vertu et d’exemplarité.

Le huitain intègre donc les principaux éléments de discours susceptibles de justifier la lecture des textes plaisants : ces vers publicitaires mettent en avant la récréation nécessaire et le profit moral qu’apportera la lecture des Joyeuses narrations. Ils inscrivent ainsi le recueil dans un horizon d’attente balisé qui leur garantit l’adhésion immédiate du lecteur.

Benoît Rigaud et Jean Saugrain se servent des anciens succès de librairie pour construire le socle d’une nouvelle compilation. Avec Les Joyeuses narrations, les libraires lyonnais s’inscrivent dans une vogue éditoriale, qui recoupe à la fois un genre d’écrire – la nouvelle – et un esprit de récréation teinté d’une ambition moralisante. En adjoignant deux extraits de publications récentes qui constituent à elles seules des succès de librairie éprouvés, soit la traduction actualisée de Boccace par Antoine Le Maçon et la traduction française de L’Arioste, Benoît Rigaud et Jean Saugrain recouvrent leur compilation d’un vernis de nouveauté propre à éveiller le lectorat friand de ce type de recueil. La compilation, inédite, n’est cependant pas pensée pour être originale : le choix d’une vieille traduction de nouvelles italiennes au moment où la mode, éphémère, est aux Cent nouvelles nouvelles françaises, permet à Jean Saugrain et Benoît Rigaud de s’insérer dans une petite place laissée provisoirement vacante sur le marché de la compilation facétieuse.

Sélection des pièces, choix de quelques textes encore inédits dans les anthologies de ce type, rédaction d’une pièce liminaire et titrage du recueil sont autant d’opérations que le binôme aura accomplies pour d’autres ouvrages que les seules Joyeuses narrations advenues de nostre temps. Pour prolonger les investigations, il pourrait être intéressant de comparer la compilation plaisante à ces autres mises en recueil qui forment une part importante du travail d’édition des deux hommes, afin d’isoler ce qui, dans l’esprit des libraires, relève en propre du recueil de nouvelles.