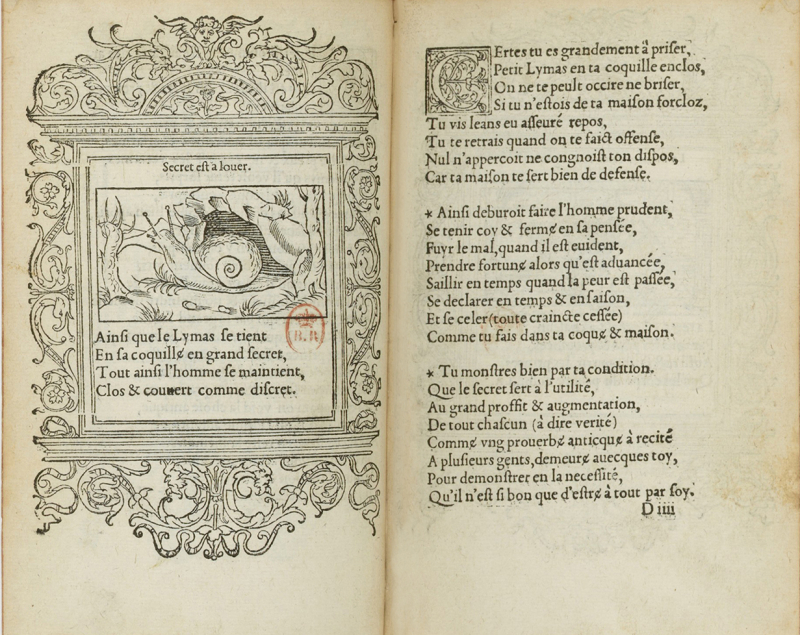

En 1540, Gilles Corrozet publie chez Denis Janot l’Hecatomgraphie1, peu après le Théâtre des bons engins de Guillaume de La Perrière paru la même année chez le même imprimeur. S’ils sont fortement tributaires du modèle alciatique, ces deux recueils se l’approprient de façon singulière, inaugurant alors l’histoire du livre d’emblèmes français. Rappelons que, comme l’indique son titre, l’Hecatomgraphie offre une suite de cent « emblèmes » associant un titre (inscriptio ou motto) prenant la forme d’une formule sentencieuse2 ou d’un énoncé descriptif3, une vignette et un quatrain épigrammatique (subscriptio). Ce dispositif iconotextuel occupant à chaque fois l’unité d’une page reprend le protocole formel élaboré, comme on sait, par la réédition, en 1534, des Emblemata d’Alciat par Chrétien Wechel. La mise en page adoptée par ce dernier fixe alors ce qui constituera la forme canonique de l’emblema triplex, forme cependant malléable qui connaîtra un certain nombre de variations au gré des recueils publiés au cours du siècle. De fait, en regard de cette structure tripartite, Corrozet dispose systématiquement – et c’est là la singularité de son recueil – un poème qui l’amplifie substantiellement (fig. 1).

Fig. 1. Gilles Corrozet, Hecatomgraphie. C’est à dire les descriptions de cent figures et hystoires, contenantes plusieurs Appophtegmes, Proverbes, Sentences et dicts tant des Anciens que des modernes, Paris, Denis Janot, 1540. BnF/Gallica

L’imitation d’Alciat reste néanmoins patente, en particulier dans le mode même de conception et de fabrication du recueil, né d’un tissage de sources et de citations textuelles où l’on reconnaît notamment l’empreinte de l’Anthologie de Planude que le juriste milanais se plut à traduire4. Les cent pièces du recueil donnent ainsi à voir un théâtre de la vie humaine puisant dans le fonds commun de la culture humaniste pour faire de l’emblème, comme on a pu le dire de ceux d’Alciat, un « comprimé d’érudition5 » et une « méthode d’intégration » et de « rassemblement de tout un savoir »6. D’une mosaïque, l’Hecatomgraphie prend résolument l’allure, sa composition tout comme ses usages étant placés sous le signe de la variété et du remploi : remploi des motti, circulant d’un ouvrage à l’autre telles des pièces détachables et mobiles, réutilisables ou réadaptables et réinterprétables à l’envi7 ; remploi des gravures, qui proviennent du fonds iconographique de Denis Janot ou furent spécialement exécutées pour le recueil, enrichissant le stock de l’imprimeur qui, par la suite, les réinvestira dans ses publications ultérieures8. Ce travail de montage textuel et iconographique confirme, s’il le fallait encore, la nature composite du recueil emblématique qui « témoigne bien de cette activité de bricolage qui donne du sens, un sens autre […] à ce qui, réadapté, réajusté, vient toujours d’ailleurs, de la sagesse populaire, du grand livre de la Culture humaniste, des Anciens, ou des Modernes9 ». Or on sait la place prépondérante qu’occupa la tradition gnomique dans la pratique de Corrozet, qui fut autant poète qu’anthologiste et compilateur, se faisant une spécialité de la mise en recueil des voix d’autrui10. Il n’est donc guère étonnant que ce goût pour la compilation trouvât à s’exercer dans le domaine de l’emblématique, et qu’il rencontrât par ailleurs l’intérêt que Corrozet autant que Denis Janot manifestèrent pour la vogue des livres illustrés et les genres de l’expression figurée.

Il importe donc de penser l’Hecatomgraphie au regard de la diversité des modèles et des traditions qui président à son élaboration et irriguent sa composition : la littérature gnomique et en particulier la tradition des recueils de proverbes et de sentences, le modèle alciatique que Corrozet imite tout en s’en écartant, et enfin le « genre » naissant de l’emblème, qui reste intimement lié à ses structures d’accueil – en l’occurrence le recueil imprimé –, dont les canons ne sont en rien constitués et dont Corrozet, qu’il en fût conscient ou pas, participe pleinement de la constitution. Ces jeux d’influence et de confluence ont attiré l’attention de la critique11 et l’on voudrait ici prolonger les perspectives déjà ouvertes en saisissant au plus près la nature du projet initial de l’auteur à travers une lecture attentive du péritexte du recueil. Celui-ci fait progressivement émerger une voix auctoriale patiemment construite et pleinement revendiquée. S’il n’est plus à démontrer combien la poétique du morceau fonde la constitution du recueil emblématique, il est intéressant d’en observer l’esquisse de théorisation dans un discours métatextuel très élaboré qui se déploie en un fin tissage des métaphores typiques de la rhétorique compilatoire de l’époque12, pleinement réinvestie par l’auteur. Le discours préfaciel donne alors toute sa valeur à cette nouvelle entreprise de collecte qui, d’une part tire sa légitimité du projet intellectuel et moral qui la fonde et de l’usage auquel elle est destinée, et d’autre part trouve sa singularité dans le travail de reconfiguration de la matière rassemblée.

Rassembler et lire « à gré »

Le titre complet du recueil constitue un efficace opérateur d’assignation générique rattachant l’ouvrage d’abord et avant tout au vaste ensemble des recueils gnomiques si caractéristiques de la littérature parémiologique en vogue à l’époque13, et dont rien ne semble le distinguer14 : Hecatomgraphie. C’est à dire les descriptions de cent figures et hystoires, contenantes plusieurs Appophtegmes, Proverbes, Sentences et dicts tant des Anciens que des modernes. De fait, dans la première partie de son épître liminaire « Aux bons espritz et amateurs des lettres », Corrozet se livre à une entreprise de justification passant par un éloge de la pratique compilatoire. Si cette quête en légitimation relève d’une posture topique, elle est revivifiée par le contexte de la culture imprimée, où « la coppie infinie/De tant d’escriptz » menace tout ouvrage publié de disparaître dans la masse :

Voulant (Seigneur) ce petit livre faire

Pour au vouloir des Muses satisfaire,

J’ay à par moy pensé bien longuement,

A ce, qu’on dict assez communement

Qu’il sont assez voyre trop de volumes

Tant d’imprimez que d’escriptz par les plumes,

Et que plus sont de livres que lecteurs,

Plus de lecteurs, que vertueux facteurs,

Plus d’escripvains et plus de bien disantz,

Que d’auditeurs et que de bien faisantz,

Cela pensant ma main qui estoit preste

Pour commencer à escrire, s’arreste

Le portrait iconographique de l’auteur, topos si récurrent dans la tradition manuscrite et imprimée, trouve ici une belle variante textuelle. La vision de la main suspendue s’impose par une puissance imageante inversement proportionnelle au dynamisme amplificatoire d’un discours qui évoque de façon saisissante l’accroissement vertigineux de la masse indistincte des auteurs et des lecteurs, des productions tant manuscrites qu’imprimées, replaçant l’acte d’écriture dans un contexte de transmission et de diffusion massive du patrimoine passé. Mais faisant mine, en une traditionnelle posture d’humilité, de prendre acte de ce que tout ouvrage nouvellement offert au public ne pourra être que quantité négligeable15, Corrozet, non sans malice, présente cette évidence pour ce qu’elle est, à savoir un lieu commun éculé (« A ce qu’on dict, assez communement »). La défense du compilateur passe alors par la défense de la compilation définie comme travail ingénieux de recomposition. La posture construite dans cette préface est ainsi à mettre en relation avec celle que Corrozet ne cesse par ailleurs de déployer de volume en volume, et qui, comme l’ont montré Emmanuel Buron16 et, à sa suite, Nina Mueggler, participe de l’élaboration d’un « ethos auctorial de compilateur » autant que d’un « ethos auctorial de libraire »17. Se présentant volontiers comme un artisan du livre, Corrozet se qualifie de « bon ouvrier qui l’ouvrage varie / Comme ung orfevre en son orfevrerie », bâtissant « [d]e vieulx mesrien une neufve maison », laquelle métaphorise cette belle forme de livre que Corrozet offre à son public. On reconnaît ici, convoqué dans l’ensemble de la préface, le réseau lexical tout à fait topique associant les métaphores artisanales, ornementales et architecturales dont il faut remarquer qu’elles réfèrent successivement à l’auteur, au geste auquel il se livre, au recueil lui-même et enfin à l’opération de prélèvement dont peuvent faire l’objet les fragments qui le composent : de la genèse de l’œuvre, l’épître aboutit ainsi à ses usages possibles en prenant soin de dessiner la relation dynamique qui unit les instances auctoriales et lectoriales savamment mises en scène dans le texte. De fait, c’est après avoir fait l’éloge de la compilation que Corrozet en vient à présenter son recueil :

C’est ce livret qui contient cent emblemes,

Authoritez, Sentences, Appophtegmes

De bien lettrez comme Plutarque et aultres

Et toutesfoys il en y a des nostres

Grand quantité aussi de noz amys

Qui m’ont prié qu’en lumiere fust mis

Ce passage déploie la formule stéréotypée du titre – « tant des Anciens que des modernes18 » à laquelle répond la formule à peine plus désignative, « Plutarque et aultres ». Si l’auteur des Moralia, dont on sait combien la culture humaniste est fortement imprégnée, est nommément cité, il se trouve dilué dans le cercle indéfini des « aultres » auteurs anciens, élargi à celui des modernes. Ces derniers sont désignés par une formule tout aussi indéterminée – « il y en a des nostres / Grand quantité » – mais qui dessine une communauté soudée par une connivence – « de noz amys » – promouvant une forme de sociabilité littéraire dont participe pleinement notre poète-compilateur-emblématiste. L’identité des autorités alléguées s’efface ainsi derrière une pluralité anonyme, et le discours ici déployé se fonde sur un dispositif énonciatif pluriel qui met sans cesse la figure auctoriale en interaction d’une part avec la communauté des voix auctoriales du passé, d’autre part avec la communauté des compilateurs qui, dans l’univers présent de la diffusion imprimée, est en charge de les faire à nouveau entendre et de leur redonner vie, et enfin avec la communauté future des lecteurs visés et programmés par le texte. Cette communauté élargie est soudée par le partage des valeurs associées au principe attendu de l’utile dulci. L’alliance du profit moral et du « fruit » ou du « plaisir » qu’il procure est formulée avec insistance par la reprise récurrente du bien et du bon : « bien disant », « bien faisantz », « bien d’aultruy », « bien lettrez », « le bien qu’on y pourra apprendre », « de son bien l’œil jouit », « bon ouvrier », « bon esprit », « bon sçavoir ». L’axiologie mise en place aboutit, dans le vers conclusif, à l’éloge de la « belle matière » offerte à la lecture, soit à la valeur non pas seulement éthique mais aussi esthétique du recueil. Si sa visée morale se trouve ainsi soulignée, elle s’accompagne d’une mise en valeur de l’agrément que procure au compilateur le libre butinage auquel il s’est livré et, comme en un transfert de plaisir, celui que procurera au lecteur le libre usage qu’il fera du beau volume ainsi constitué. À cet égard, il est significatif que l’expression « à gré » associe d’un bout à l’autre de l’épître, la fantaisie du compilateur19 et celle de ses lecteurs :

Puis en changeant et deguisant l’ouvrage

Il en faict tout ce qui luy vient à gré

Recepvez doncq le livre tel qu’il est

Et s’il vous vient à gré, et il vous plaist

De vray sera occasion entiere

De mettre au jour quelque belle matiere

Si le livre leur « vient à gré » et « s’il [leur] plaist », les lecteurs deviendront alors les nouveaux dépositaires de cette sagesse commune qu’ils auront en charge, à leur tour, de réactualiser par l’acte même de la lecture, « pour le plaisir qu’on y pourra comprendre / Et pour le bien qu’on y pourra apprendre ». Toutes les modalisations apportées ici au propos ne sont pas sans importance : elles en soulignent la valeur non prescriptive et dessinent la figure particulière d’un moraliste qui propose plus qu’il n’impose, plaçant le lecteur dans un libre état d’accueil qui disposera du recueil comme il l’entend. C’est dans cette perspective que Corrozet, reprenant à Alciat20 le sens étymologique du terme « emblème », relevé avant lui par Budé21, présente le recueil comme une mosaïque, et les pièces qui le constituent comme « fantasies » décoratives qui « pourront » s’offrir à tous les remplois possibles :

Aussi pourront ymagers et tailleurs

Painctres, brodeurs, orfevres, esmailleurs,

Prendre en ce livre aulcune fantasie

Comme ils feroient en une tapisserie.

L’épître laisse alors la place à un huitain qui, associant à la rime le « loisir » et le « plaisir » qu’on « vouldr[a] » bien prendre, achève de promouvoir la liberté de l’otium :

Quand vous ferez à vostre bon loisir

Et que n’aurez pas grandement affaire,

Quand vous vouldrez prendre quelque plaisir

Et à l’esprit par lecture complaire,

Quand vous vouldrez sçavoir quelque exemplaire

Propos moraulx de la philosophie

Et ce qui est maintesfoys necessaire

Lisez dedans cest Hecatomgraphie.

On comprend dès lors combien est significative l’apparition, plus tôt dans l’épître, du vocable « emblème » dans une structure appositive qui, l’assimilant totalement aux « Authoritez, Sentences, Appophtegmes », désigne le tout en faisant ressortir ses parties.

De là à voir dans le livre d’emblèmes un simple avatar des recueils gnomiques et autres florilèges, il n’y a qu’un pas, et il ne fait guère de doute que l’ouvrage fut perçu comme tel. C’est ce qu’attestent du reste certaines de ses rééditions, caractérisées par des variantes titulaires ou une mise en page particulièrement significative. L’année même où paraît l’édition princeps du recueil, Denis de Harsy en fournit une édition pirate dépourvue d’illustrations22 (fig. 2).

Fig. 2. Hecatomgraphie c’est à dire les declarations de plusieurs Apophtegmes, Proverbes, sentences et dictz tant des anciens et modernes, Lyon, Denis de Harsy, 1540. BnF/Gallica

Plus rien ne reste de l’emblème primitif, ce qui modifie substantiellement la détermination générique du recueil. Il en va de même de deux autres rééditions lyonnaises aux titres plus qu’évocateurs puisqu’ils effacent le titre principal pour lui substituer la métaphore florale typique de la rhétorique titulaire des anthologies et compilations du temps :

- La fleur des sentences certaines, apophthegmes, et stratagemes. Tant des Anciens, que des modernes. Enrichy de figures, et sommaires Françoys, propre à chascune sentence, Lyon, Claude de La Ville, 1548.

- La fleur des sentences moralles. Extraictes tant des Anciens que des modernes, Lyon, Balthazar Arnoullet, 1551.

Si ces deux éditions sont pourvues de vignettes pour se conformer au dispositif proprement emblématique, les énoncés titulaires ne leur confèrent qu’une fonction subalterne et purement illustrative, soit, dans le premier cas, en les reléguant à une position secondaire, soit, dans le second cas en en taisant purement et simplement la présence. La perception du livre d’emblèmes comme recueil de sentences – illustrés ou non – est enfin remarquablement entérinée par la publication en 1545 du Jardin d’honneur contenant plusieurs apologies, proverbes et ditz moraux avecq’les histoires et figures. D’anthologiste et compilateur, Corrozet se voit « anthologisé », aux côtés notamment de Guillaume de La Perrière. Leurs poèmes, arrachés à leur contexte emblématique premier, intégrent alors le vaste réservoir des « dits » et « proverbes » dignes d’être à leur tour réunis en florilège. Il est du reste à souligner que cette anthologie est placée ouvertement sous le patronage de Corrozet puisque le volume reprend le huitain qui suit immédiatement l’épître liminaire de l’Hecatomgraphie en substituant, dans le vers conclusif, un titre à l’autre23.

Ces variantes titulaires intervenant au gré de l’histoire éditoriale du recueil inscrivent ainsi ce dernier dans un champ générique bien déterminé. Si elles sont révélatrices de la perception qu’on en eut, on ne saurait cependant y voir une confirmation rétrospective de ce que l’Hecatomgraphie aurait été, à l’origine, conçu par son auteur comme un pur recueil de sentences illustrées. Le péritexte de l’édition princeps programme et favorise un tel usage qui, sans trahir évidemment le projet initial, n’en rend pas totalement compte. En exposant, en amont, les principes de composition du recueil et en ouvrant, en aval, sur les modalités de sa réception, la rhétorique de la compilation fait entendre, peu à peu, les mots de l’invention pour dessiner les contours d’une poétique.

« Déguiser » pour « inventer »

Il convient de revenir au titre originel, et de prêter attention à sa structure. La comparaison avec les variantes titulaires évoquées plus haut met en évidence la façon dont le recueil affiche certes sa proximité avec la tradition des compilations gnomiques mais surtout la façon dont il s’en émancipe. À l’inverse de la dispositio titulaire des rééditions ultérieures, la mention des sentences et propos collectés est rejetée en fin de titre – « contenantes plusieurs Appophtegmes, Proverbes, Sentences et dicts » – tandis que sont mises en vedette « les descriptions de cent figures et hystoires ». Loin d’être présentées comme des ornements accessoires, les images gravées apparaissent comme un rouage essentiel de la fabrique du recueil puisque la composante verbale est, laisse à penser le titre, chargée d’en fournir une « description ». Là où, comme on le sait, Alciat n’avait pas prévu la présence de figures gravées en accompagnement de ses épigrammes24, Corrozet laisse à penser que les poèmes qu’il compose doivent leur existence aux images qui, de fait, leur auraient préexisté. Soucieux, comme le dira plus tard Barthélemy Aneau au sujet de son propre recueil d’emblèmes, de les rendre « parlantes, et vives » en leur « inspirant ame, par vive Poësie »25 en leur « appropri[ant] son invention26 », Corrozet s’attache donc à en offrir des « descriptions27 ». Alciat s’était exprimé dans les mêmes termes28, et Guillaume de La Perrière fera de même : au sujet des quatrains de sa Morosophie – son second recueil d’emblèmes paru en 1553 – il dira avoir « encloz aux deux premiers vers Latins la description du pourtrait figuré, et aux deux vers suyvantz le sens Allegoricque et Moral dudit pourtrait29 ». Notons que si certains quatrains de Corrozet épousent cette même structure bipartite, d’autres peuvent fournir directement la signification morale de l’image. La description est alors prise en charge par le poème disposé en regard. Or précisément, si les « descriptions » mises en avant par le titre semblent renvoyer aux quatrains explicatifs, il est permis de penser qu’ils réfèrent également aux poèmes discursifs. Une telle lecture s’autorise de l’acception cette fois rhétorique de la notion de description dans son opposition à la définition, bien connue des rhétoriciens et des poéticiens de l’époque30 et qui met en tension l’abondance de la première et la brièveté de la seconde. Sébillet, qui lui consacre un développement dans son Art poétique de 1548, dit de la description qu’elle « peint et colore seulement la chose décrite par ses propriétés et qualités accidentaires31 » et donne pour exemple un poème de Marulle32 imitant les épigrammes ecphrastiques de l’Anthologie de Planude qui, du reste, fournit le modèle de plusieurs poèmes de Corrozet33. Le terme « description » mis en avant dans le titre du recueil se prête ainsi à une double lecture et fait signe vers la relation qui s’instaure entre d’une part la brièveté conjuguée de l’inscriptio, de l’image et de la subscriptio et d’autre part l’amplification du poème discursif34.

L’emblème 20 en offre un exemple particulièrement frappant (fig. 2). Intitulé « Secret est à louer ». Il donne à lire le quatrain suivant :

Ainsi que le Lymas se tient

En sa coquille en grand secret,

Tout ainsi l’homme se maintient,

Clos et couvert comme discret.

L’épigramme décrit la figure puis en expose le sens allégorique, la relation étroite entre le signifiant et le signifié se manifestant, sur le plan rhétorique, par un tissage syntaxique, lexical et sonore mettant en œuvre l’idéal du style conceptiste : le quatrain est saturé par les effets allitératifs et les figures paronomastiques (« tient »/« maintien » « secret »/« discret »), autant de figures de diction qui viennent hausser le vers et contribuent à l’efficacité du style épigrammatique et à sa densité expressive35. Cette ingénieuse « articulation de la “conception” avec le dispositif formel36 » se manifeste encore dans le poème discursif :

Certes tu es grandement à priser,

Petit Lymas en ta coquille enclos,

On ne te peult occire ne briser,

Si tu n’estois de ta maison forcloz,

Tu vis leans en asseuré repos,

Tu te retrais quand on te faict offense,

Nul n’appercoit ne congnoist ton dispos,

Car ta maison te sert bien de defense.

Ainsi debvroit faire l’homme prudent,

Se tenir coy et ferme en sa pensée,

Fuyr le mal, quand il est evident,

Prendre fortune alors qu’est advancée,

Saillir en temps quand la peur est passée,

Se declarer en temps et en saison,

Et se celer (toute craincte cessée)

Comme tu fais dans ta coque et maison.

Tu monstres bien par ta condition.

Que le secret sert à l’utilité,

Au grand proffit et augmentation,

De tout chascun (à dire verité)

Comme ung proverbe anticque a recité

A plusieurs gents, demeure avecques toy,

Pour demonstrer en la necessité,

Qu’il n’est si bon que d’estre à tout par soy.

Les phénomènes de reprises et de variations lexicales et phoniques entre le quatrain et le poème continuent de lier l’un et l’autre dans un tissu serré (« coquilles », « clos », « couvert », « enclos », « forcloz », « coy », « coque »). La sentence énoncée par l’inscriptio est par ailleurs mise en écho dans la deuxième strophe en une suite d’énoncés gnomiques syntaxiquement intégrés au discours mais qui pourraient constituer autant de sentences autonomes. Le poème se clôt enfin sur un proverbe désigné comme tel (« Comme ung proverbe anticque a recité »), en une formule que l’on retrouve fréquemment dans le recueil37. Il trouve sa source dans l’adage 58738 d’Érasme – « Tecum habita » – pris d’un passage des Satires de Perse39. Le discours parénétique en appelle à l’autorité du proverbe et de la sentence, qui le fondent en vérité mais qui, surtout, informe sa poétique et fait entendre une parole vive : il faut noter qu’à l’énonciation désancrée – caractéristique de l’écriture gnomique – qui marque le titre et le quatrain, succède une énonciation adressée où s’entremêlent dialogue fictif et discours sentencieux. L’entreprise de collecte des propos d’autrui participe ainsi de l’élaboration de dispositifs énonciatifs variés, dont participe, au gré du recueil, la récurrence de la première personne, qui assume la profération de son discours, et les adresses explicites au lecteur40.

Cet exemple montre comment se trouve mis en application le programme poétique exposé dans l’épître, qui met l’accent sur le geste, non pas tant éditorial qu’auctorial, de « mise en lumière » de la matière rassemblée et reconfigurée. Cette image de la « mise en lumière » traverse du reste la préface avec insistance. Omniprésente dans les paratextes éditoriaux de la Renaissance pour désigner, comme l’a remarqué Anne Réach-Ngô, l’acte d’imprimer et de publier, et pour « soulign[er] la valeur d’avènement du texte41 » , la formule est ici remotivée par son voisinage lexical :

Joignant avecq la sentence premiere

Qu’on ne mect riens maintenant en lumiere

Qui n’aict esté ou veu ou deguisé […]

Puis en changeant et deguisant l’ouvrage

Il en faict tout ce qui luy vient à gré […]

Je ne doibs pas aulcun blasme encourir,

Si j’ay voulu encercher et querir

Ce qui fut dict des gens de bons scavoir

Le deguisant, pour mieulx le faire veoir

Plus richement […]

La métaphore de la mise en lumière se conjugue avec celle du déguisement, l’ensemble étant ressaisi par l’isotopie de la vision. C’est dans ce contexte que se fait entendre le terme d’« invention », associé à celui d’« Ymage illustrée » :

Et pour autant que l’esprit s’esjouit

Quand avecq luy de son bien l’œil jouit

Chascune hystoire est d’ymage illustrée

Affin que soit plus clairement monstrée

L’invention, et la rendre autenticque

Qu’on peult nommer lettre hieroglyphicque

Ce passage capital est à mettre en rapport avec l’ensemble du lexique métatextuel qui se déploie dans le péritexte, et dont la polysémie et la densité sémantique, hautement évocatrices de la relation d’interdépendance dynamique qui lie le texte et les figures, contribuent à définir la poétique du recueil et de ses parties.

L’emblématiste entend diffuser une morale qui ne sera que mieux assimilée par l’esprit si elle est d’abord saisie par l’œil, cette « fenêtre de l’âme », selon les mots bien connus de Léonard de Vinci. Tout à la tâche d’habiller de nouveaux atours les dits des anciens et des modernes et de faire ainsi œuvre nouvelle, l’auteur convoque l’« ymage », qui illustre l’« hystoire » afin que soit « plus clairement monstrée/L’invention, et la rendre autenticque ». Il faut tout d’abord souligner l’importance du terme « hystoire », récurrent dans le péritexte et le corps du recueil pour désigner le texte ou l’image. Dans l’épître, il réfère au premier et l’emploi de ce terme laisse à penser que Corrozet reprend ce passage de la préface de la première traduction française par Jean Lefèvre des Emblemata d’Alciat42 :

Jay cy dresse (selon que jentends)

Quelques propos composez par hystoires :

En quoy je rends voyes, a tous notoires,

Comme ilz pourront par seulz signes bien dire,

Et maintz bons motz, sans letre faire escripre :

Quon peult poser en signeaulx et doreures

De escuz, bonnetz, et en aultres pareures 43

Les « Quelques propos composez par hystoires » traduisent le terme « Emblemata » que l’on trouve chez Alciat, et dont Lefèvre, et à sa suite Corrozet, font donc une singulière interprétation. La reconfiguration des « Quelques propos », soit chez Corrozet des « Authoritez, Sentences, Appophtegmes » mis en apposition dans l’épître, rappelons-le, au terme « emblème », passe en premier lieu par leur conversion en « hystoires », c’est-à-dire en narration ou en récit. Si l’« hystoire » réfère indubitablement, dans le contexte précis de l’épître, au texte, on ne peut qu’y voir aussi, se superposant à ce sens premier, celui de « peinture » et d’« image ». Corrozet joue de cette polysémie, tout d’abord dans le titre qui présente le recueil comme une suite de description de « cent figures et hystoires ». Le doublet synonymique ne laisse guère de doute sur le sens du mot « hystoires », confirmé en outre par ses occurrences dans les épigrammes ou les poèmes discursifs, à la faveur d’expressions déictiques et présentatives qui attirent le regard sur les vignettes44 :

Voiez icy en ceste histoire,

Comme je tiens une esventoire

Dequoy j’esvente une pensée,

Qui s’est devant moy advancée. [emblème 44]

Ceste hystoire est mise en avant

Notant qu’en folle hardiesse,

N’y a grand raison et sagesse,

Car elle est trop avantageuse,

Trop indiscrete et oultrageuse. [emblème 18]

Par ceste hystoire on doibt assez entendre

Qu’on ne doibt poinct tant seulement contendre

Avec les grands, mais avecq les petis. [emblème 52]

On doibt aussi par ceste hystoire entendre

Aulcuns ayantz trop laise de leur corps

Tant de viande et de vin osent prendre

Qu’ilz sont tremblantz, foibles à demy mortz [emblème 64]

Nemesis, pourquoy en ton hystoire,

Tiens-tu en main la palme de victoire [emblème 37]45

L’« histoire » réfère ainsi concurremment à l’image ou au texte. Or on sait que le terme « embleme », sous la plume des emblématistes de l’époque, présente la même ambivalence sémantique46. On a relevé le sens qu’il revêt dans l’épître, repris du reste dans le privilège et dans le colophon47. Mais il est remarquable de le trouver par deux fois dans le corps du recueil, dans des formules déictiques similaires à celle où apparaît le mot « hystoire » :

On void souvent c’est embleme et enigme

Verifié, car l’homme qu’on estime

Bon et loyal, et tel est il aussy,

Vit humblement en peine et en soucy

Considerant sa grand fragilité. [emblème 16]

Cest embleme nous faict scavoir,

Qu’il n’est chance qui ne retourne [emblème 22]

La formule démonstrative renvoie là encore ostensiblement à la page de gauche si bien que c’est bien l’image que désigne ici l’« embleme », en outre éloquemment qualifié d’« enigme ». Les connotations de ce dernier terme sont remarquables48, qui font écho au modèle hiéroglyphique convoqué dans l’épître, omniprésent chez les emblématistes, et qui installe alors définitivement le recueil dans le vaste champ des genres de la symbolique dont le genre emblématique sera appelé à devenir une des plus vives incarnations49.

La plurivocité des vocables utilisés témoigne ainsi de la complexité et de la subtilité du processus dynamique qui fait de la compilation une authentique invention, laquelle s’entend en définitive, sous la plume de Corrozet, dans les deux sens d’inventio rhétorique et d’ingenium poétique. La « description » des images et l’« illustration » de la pensée et des mots constituent deux modalités complémentaires d’éclaircissement du discours moral et font du compilateur un inventeur, de l’« ouvrier », un poète : n’oublions pas que Corrozet, à l’ouverture de son épître, dit avoir répondu aux sollicitations des Muses. Recomposer les sentences en histoire, telle est la première étape de l’« invention » emblématique. Cette dernière est, en second lieu, « plus clairement monstrée » et rendue « autenticque » par les « ymages » qui « illustrent » le texte, dans tous les sens et enjeux que peut revêtir ce terme : mettre en lumière, éclairer, rendre illustre, restituer dans son évidence. L’ingenium tient à la dispositio de chaque emblème et du recueil en son entier50, mais aussi au déploiement de toutes les potentialités de la figure (textuelle, rhétorique et plastique). La sollicitation du regard, permanente dans l’épître, est alors des plus évocatrices, qui présente le recueil comme une scène théâtralisée faisant du lecteur un spectateur, et le livre comme lieu d’une performance. La médiation de l’œil est alors à rapporter à la spécificité de la poétique emblématique, laquelle conjugue le champ du discours et le champ du visible en une éloquence persuasive qui tire profit de la puissance symbolique et figurative de la sentence, de l’image et du vers.