L’insaisissable figure du libelliste a pour corollaire l’instabilité certaine qui marque la définition du mot libelle : « petit livre » au sens matériel et/ou « pamphlet » au sens fonctionnel d’« écrit polémique ». Pourtant, l’identification empirique de ces écrits s’avère plutôt intuitive : on les reconnaît d’une part à leurs caractéristiques éditoriales proches (formats stéréotypés, nombre de pages restreint, coordonnées éditoriales minimales, présentation dégradée1) et d’autre part à leurs enjeux polémiques, en tant qu’écrits réalisant des actions « engagées dans le jeu social » et politique2. De ce point de vue, la première modernité peut être vue comme « le temps des libelles3 » : elle a été marquée par plusieurs pics de production de ce type d’écrits, correspondant aux moments de « conjoncture pamphlétaire4 », comme la Ligue, l’assassinat de Concini, la Fronde, la mort de Louis XIV, la Révolution, etc. Une autre régularité apparaît : leur auteur est rarement mentionné. Les libelles, parfois définis par la négative comme des « imprimés non-livres » (non-book printed material5), pourraient aussi bien être dits « imprimés sans auteurs » (no-author printed material). Ainsi, en dépit de leur grande hétérogénéité à d’autres égards, ils peuvent être interrogés sous un angle commun : celui de la manière dont se construit leur origine énonciative.

Désir d’auteur ?

Pour qui enquête sur ces imprimés sans auteurs, la recherche d’une attribution est pourtant un réflexe fréquent, tant est nécessaire une contextualisation sociale et politique serrée de ces écrits6. Il s’agit parfois du seul moyen de comprendre les enjeux tactiques de polémiques souvent éphémères et dirigées ad hominem7 (ainsi de certaines mazarinades du Cardinal de Retz, dont l’anonymat est plus ou moins « transparent8 »). La lisibilité problématique des libelles aiguillonne naturellement un certain désir d’auteur9 : l’anonymat, et plus encore la pseudonymie10, l’astéronymie ou l’usage d’initiales suscitent une forte tentation référentielle. Cela n’empêche ni les biais d’attribution, ni les sorties de route interprétatives ou les fausses pistes : ici plus qu’ailleurs, l’auteur est moins celui qui écrit que « celui qui est réputé avoir écrit11 », avec toutes les incertitudes que cette présomption implique. La question se pose, par exemple, quand il s’agit d’indexer l’auteur dans un catalogue, d’annoter numériquement des corpus de pamphlets, ou bien d’estimer la proportion d’anonymes en leur sein : que faire des anonymats déclarés, mais transparents, des pseudonymes ou des initiales qui créent sans doute une unité d’écrits, mais peut-être pas une identité d’auteur12, ou encore des libelles attribuables mais dont présupposer l’auteur trahirait la manière dont ils ont été conçus, voire perçus, dans l’action13 ? Aussi l’attribution d’un libelle ne relève-t-elle pas seulement d’une enquête philologique : lever l’anonymat modifie la portée pragmatique du texte, et ce geste critique doit être accompagné d’une réflexion sur le choix, par le scripteur, de l’effacement énonciatif, et ce dans le micro-contexte où intervient l’écrit14.

Une telle complexité invite à interroger ce que cette « quête d’auteur » fait à la perception du texte que l’on cherche à attribuer. On sait que cette opération n’est pas neutre : depuis les travaux de Roland Barthes et surtout de Michel Foucault15, on estime que la figure de l’auteur est à comprendre moins comme une évidence biographique que comme une suite d’opérations (produire de la cohérence, conférer de la valeur, classer dans le champ littéraire, etc.) et comme une « fonction » (force centripète, modalité d’explication, principe classificatoire16). Le garde-fou critique sert ici à rappeler que l’auteur est moins une substance17 biographique qu’une instance d’organisation des discours, historiquement et socialement située :

Un texte anonyme que l’on lit dans la rue sur un mur aura un rédacteur, il n’aura pas un auteur. La fonction auteur est donc caractéristique du mode d’existence, de circulation et de fonctionnement de certains discours à l’intérieur d’une société18.

Souvent redevables à des « rédacteurs », pour reprendre le mot de Foucault, les libelles constitueraient donc des objets rétifs à l’application de cette « fonction-auteur ». Chercher à lever l’anonymat n’équivaut pas ici à « fermer19 » l’interprétation mais à l’ouvrir sur un contexte : l’auteur est moins le point de départ de la lecture qu’une incertaine ligne d’arrivée, comme le montre, dans ce numéro, l’enquête menée par Annarita Palumu sur la mystérieuse Isle des hermaphrodites (1605). On comprend dès lors pourquoi, quand s’impose le complexe critique de « l’homme-et-l’œuvre » au xviiie et surtout au xixe siècle20, les productions libellistiques gênent aux entournures. Au sein des grandes entreprises de publication de corpus d’œuvres complètes, elles se voient reléguées aux marges de l’œuvre. Inclassables, elles paraissent même dégrader la valeur des textes dits majeurs. C’est par exemple le cas des libelles dans la première édition moderne des Œuvres de Retz, institué « grand écrivain de la France21 ». De même, le très grand érudit des mazarinades, Célestin Moreau, refuse de souscrire à l’attribution de la Mazarinade à Scarron (comment le grand auteur aurait-il pu commettre « un amas de saletés et d’injures sans esprit, même sans gaieté22 » ?), tout en citant dûment les témoignages des contemporains qui attestent pourtant cette paternité.

Si l’auteur doit ainsi être travaillé comme catégorie de réception, il s’agit aussi d’une catégorie bibliographique problématique, héritière de l’histoire des conceptions de l’auteur et de l’autorité elles-mêmes. Inscrire le nom d’un auteur sur la page de titre d’un ouvrage n’a pas toujours été une évidence. Ce n’est qu’à partir du xvie siècle qu’ont progressivement coïncidé l’institutionnalisation de l’auteur et celle du « livre » au sens moderne. Si les principes médiévaux de l’auctoritas (traduits notamment dans les formules non nova sed nove et « des nains sur les épaules de géants ») conservent encore leur validité à la Renaissance, unité codicologique et unité textuelle (rapportée à un auteur) en viennent peu à peu à correspondre. Discutant les thèses de Michel Foucault, Roger Chartier note ainsi que

la trajectoire de l’auteur pourrait être pensée comme la progressive attribution aux textes en langue vulgaire d’un principe de désignation et d’élection qui, longtemps, n’avait caractérisé que les seules œuvres référées à une auctoritas ancienne et devenues des corpus inlassablement cités, glosés et commentés23.

Selon Jean-Marc Chatelain, il faut attendre le milieu du xvie siècle pour que l’auteur devienne une rubrique bibliographique, un opérateur d’indexation qui se substitue aux catégories thématiques des recueils de lieux communs : « La bibliographie se construit par glissement du lieu commun au nom propre. L’auteur devient catégorie24. »

La première modernité est également le moment où le champ littéraire s’organise et où « naît » l’écrivain, qui voit peu à peu sa valeur reconnue en tant que telle25. Les libelles, qui sanctionnent la hiérarchisation des productions littéraires, participent au tracé de ces frontières en cours d’établissement. Alors même que l’écriture libellistique s’accapare le crédit des belles-lettres en leur empruntant certaines de ses formes (en particulier versifiées, mais aussi rhétoriques), le libelliste est associé à l’auteur de profession, nécessiteux ou stipendié, et les libelles à des écritures de service dégradées.

Mitoyens au champ littéraire, les libelles constituent donc des sources de premier choix pour enrichir le questionnement sur une figure d’auteur toujours plurielle, sinon duplice : quand Beaumarchais écrit des factums ou des pièces de théâtre, un même individu tient la plume, mais s’agit-il dans les deux cas du même « auteur » ?, s’interroge Linda Gil dans ce volume. De la même façon, quand Jean-Louis Guez, secrétaire du duc d’Épernon, rédige anonymement des libelles pour le compte de son patron, puis les republie en 1624 dans un recueil épistolaire personnel sous son nom d’écrivain, Balzac, quelle conception de l’auteur s’exprime dans chacun de ces contextes26 ? Comment interpréter le fait que François de Belleforest récuse l’emploi de la violence à l’égard des protestants quand il se proclame historien, mais la justifie quand il publie des libelles27 ? Bernard Teyssandier montre bien que, si le lecteur de l’Institution du prince de Vauquelin des Yveteaux n’a pas à se mettre « en quête d’auteur », « il n’en est pas moins invité à mener l’enquête sur l’auteur ». La pluralité de ces figures d’auteur s’explique en partie par la condamnation morale et les sanctions judiciaires qui menacent l’activité des libellistes.

Le « libelliste », de l’accusation morale à la tentative d’encadrement juridique et pénal

Si les libellistes au service du pouvoir peuvent certes signer leur texte sans crainte, la plupart des auteurs de libelles diffamatoires (libellus famosus) préfèrent rester dans l’anonymat. Dans son traité Ad leges de famosis libellis et de calumniatoribus commentarius (1562), François Bauduin définit ainsi le libelle « comme un écrit anonyme qui formule une accusation contre une ou plusieurs personnes, rendu public en dehors de la voie juridique ordinaire28. » Si l’anonymat protège sans doute le libelliste de poursuites pénales, il renforce en revanche le mépris moral qui pèse sur lui. Dans les contextes polémiques, celui qui dissimule son identité prête en effet souvent le flanc aux accusations de fausseté, d’hypocrisie ou de déloyauté. Anonyme est, en quelque sorte, le nom commun de l’auteur d’une calomnie : la rumeur n’est jamais signée29. Les « auteurs libellatiques » « se rendent les Secrétaires et les Trompettes de la Renommée, monstre à cent mille bouches, à cent mille yeux, à cent mille oreilles, également crédule, menteur et méchant30 », écrit encore Bayle dans un souffle virgilien. Quand les ligueurs publient leur Responce au cartel d’un politique bigarré qui ne s’est osé nommer31, ils dénoncent dès le titre l’anonymat comme un aveu de faiblesse et de couardise. La charge accusatoire se fait plus explicite en 1610, quand au Tocsin répond Le Premier Coup de la retraite contre le tocsin sonné par la statue de Memnon contre le livre du cardinal Bellarmin, jésuite, par Alexandre de Monréal :

Quant à l’autheur, il ne veut point estre cogneu, c’est l’ordinaire de la calomnie, qui n’a (comme l’on dit) que dents griffes pour mordre & deschirer. Elle est sans front & sans visage, pour ne point rougi[r], & ne point estre cognuë. S’il n’avoit offensé personne en particulier, & qu’il n’eust dit sur un si bon suject que ce qu’il est du devoir d’un bon François, pourquoy auroit il celé son nom32 ?

Qui montre les « dents » et sort les « griffes » dissimule lâchement son « front » et son « visage ». On reconnaît la personnification des libelles due à Érasme : libelli dentatissimi, les libelles aux grandes dents33. Cette formule souvent reprise condense la condamnation morale des libelles : leur bavardage est un détournement coupable de la parole, un « péché de langue » soupçonné d’avoir attisé les troubles religieux34. C’est dans cette lignée érasmienne que, dans Le Marfore, contre-libelle paru en 1620, Naudé constitue l’anonymat en preuve d’imposture et de mensonge, pour des écrits imprimés « sous tiltres frivols, fincts & suposez, sans nom de l’Autheur ou de la ville, & et beaucoup moins de l’Imprimeur35 ».

Pas de nom d’auteur, mais beaucoup moins de nom d’imprimeur, souligne Naudé : ce sont en effet les fabricants de libelles qui sont les plus exposés à la répression. S’intéresser aux acteurs de la librairie est donc indispensable pour comprendre la responsabilité juridique et pénale de ces écrits. Ainsi, en septembre 1589, le parlement de Paris publie un arrêt interdisant

à tous imprimeurs, libraires et colporteurs d’imprimer, vendre ni exposer en vente aucuns libelles scandaleux et diffamatoires et généralement d’imprimer aucuns livres et petits livrets sans permission de ladite cour ou du juge ordinaire36.

La triade imprimeur-libraire-colporteur – les trois maillons de la production et de la diffusion des libelles – est la principale cible des divers règlements de librairie qui tentent d’endiguer la production pamphlétaire.

L’auteur est certes visé par ces règlements de librairie qui requièrent la fin de l’anonymat : « tout libelle relatif aux affaires publiques » est censé porter « le nom de l’auteur, de l’imprimeur et le lieu d’impression37 », rappelle-t-on encore pendant la Fronde. Des cas de condamnation et d’arrestation d’auteurs sont avérés38. Mathieu de Morgues, par exemple, « fort de sa compétence sociale39 » quand il est encore au service de Richelieu, peut dénoncer certains de ses concurrents à la police, mais, passé au parti de la reine mère et réfugié à Bruxelles, il est lui-même condamné à mort en 1635 par la chambre de l’Arsenal et exécuté en effigie pour crime de lèse-majesté40…

Ce sont cependant surtout les corps des imprimeurs et des colporteurs qui sont concernés par les vingt-quatre articles du règlement du 20 novembre 1610, promulgués dans le contexte répressif qui suit l’assassinat d’Henri IV. Ce texte, qui sera par la suite imité, invite à réformer les

désordres, abus et malversations des marchands libraires, imprimeurs, colporteurs et autres personnes, en l’impression, vente et exposition de toutes sortes de livres prohibez et défendus, libelles diffamatoires et séditieux, au prejudice du repos public41.

Les auteurs ne sont pas mentionnés – aveu, sans doute, que l’on n’a que peu d’espoir de retrouver leur trace. Bien entendu, l’on peut s’interroger sur l’efficacité de ces édits, arrêts et règlements, dont la multiplication, tout au long de la première modernité, trahit bien la difficulté de les faire appliquer42. Dans les faits, la régence de Marie de Médicis est marquée par « un relâchement du contrôle étatique sur l’imprimerie43 » et une exceptionnelle vitalité de la littérature libellistique et facétieuse jusqu’en 1618. Cependant, des libraires-imprimeurs et des colporteurs furent menacés ou punis, parfois de mort44, car ils sont communément tenus pour les responsables énonciatifs sinon légaux des libelles, et parfois même pour leurs véritables auteurs. Ainsi, dans les Caquets de l’accouchée, les devisantes s’en prennent aux libraires, accusés à la fois d’être plagiaires et auteurs :

Un petit Libraire reformé de la ruë sainct Jacques est fort ordinaire de ce faire, c’est pourquoy l’on ne veut plus rien acheter de ce qui se vendra souz son nom. […] J’estois il ny a pas long temps en une compagnie où l’on se plaignoit fort de ce Libraire là, je me doute quel il est, sans le nommer, on disoit que le jour il fait imprimer ce qu’il songe la nuict45.

Qu’il soit soupçonné de plagiat ou inventeur d’un contenu auquel « il songe la nuit », l’imprimeur dont le nom figure en page de titre (« l’on ne veut plus rien acheter de ce qui se vendra souz son nom ») résorbe toute interrogation sur l’identité de l’auteur, non mentionné. Rappelons aussi qu’il est fréquent que les imprimeurs n’indiquent pas leur nom sur la page de titre, ce qui au plan commercial est risqué, puisque le nom et l’adresse de leur officine font office de réclame et servent de guide dans la ville pour les chalands. Mais le risque du bûcher est plus grand, et la suppression de cette précieuse ressource publicitaire est bien sûr prudentielle. L’oblitération du nom reproduit ici, chez les imprimeurs-libraires, un comportement d’auteurs anonymes46.

Le régime du privilège montre qu’à la responsabilité pénale de l’équipe éditoriale s’articule la question juridique. À partir du xvie siècle, il s’applique d’abord aux imprimeurs47, et ce n’est qu’au cours du xviie siècle que progressent les privilèges d’auteur48. Ce système d’autorisation concerne inégalement les libelles : si les imprimés jugés diffamatoires sont interdits a priori, ceux qui émanent du pouvoir ou le louent font l’objet de permissions et sont d’ailleurs signés. C’est un des enjeux de ce numéro que d’ouvrir la problématique des responsabilités énonciatives aux différents acteurs du livre et de l’édition, comme le montrent notamment les articles d’Adrien Pitor et de Yann Rodier.

Dénonciation morale d’une part et réflexion juridico-pénale de l’autre trouvent chez Pierre Bayle une articulation philosophique, à la fin de la première modernité. Comme d’autres détracteurs, le philosophe plaide pour que les libellistes renoncent à l’anonymat, au pseudonymat et à toute stratégie de dissimulation. Il le fait en s’inscrivant « dans le cadre conceptuel du droit49 » et transforme la censure morale en une critique épistémologique. Alors que le véritable historien « n’avance rien sans preuve » mais « se porte pour témoin et pour accusateur, exposé à la peine du talion », le « faiseur de libelles » se cache pour ne pas assumer sa responsabilité énonciative50. Aussi les libellistes anonymes devraient-ils tomber sous le coup de la législation contre la calomnie dans les procès criminels (« ils encourent de droit les peines de calomniateurs et des faux témoins51 »). Autrement dit, Bayle assimile les libelles « aux faux témoignages en justice » et le point de vue du libelliste à « un point de vue récusable pour cette raison même qu’il est impliqué52 ». En cette fin du xviie siècle où les libelles clandestins se multiplient, le libelliste, dénoncé depuis un siècle et demi, devient plus encore une figure repoussoir, qui permet d’affermir à contrario la déontologie de l’historien ou du philosophe modernes. De fait, Voltaire écrit peu après dans Le Temple du goût : « Tous les honnêtes gens qui pensent, sont critiques ; les malins sont satiriques ; les pervers font des libelles53. »

L’examen lexical des mots libelle et libelliste montre bien la visibilité accrue de cette figure à partir des années 1760 : l’article de Stéphanie Géhanne-Gavoty dans ce numéro décrit avec précision la réception de ce type d’écrits, foisonnants dans la Correspondance littéraire de Grimm en 1765, qui dessine le portrait du libelliste au miroir de ses cibles. Le terme libelliste n’apparaît pas dans les sources du droit ni dans les archives judiciaires anciennes, bien qu’il soit attesté dans l’usage depuis les années 164054. C’est en 1798 que le Dictionnaire de l’Académie enregistre cet usage avec une nouvelle entrée libelliste qui est alors défini non plus comme un « faiseur de libelles », selon l’expression employée dans les précédentes éditions du dictionnaire, mais, de manière significative, comme « auteur d’un libelle ». Le mot trouve sa place en page de titre au même moment, devenant un sociotype, par exemple au théâtre dans Le Libelliste, ou les Effets de la calomnie. Fait historique en trois actes et en prose de 1797 (voir fig. 1).

Fig. 1. Le Libelliste, ou les Effets de la calomnie. Fait historique en trois actes et en prose, par M. Desprez-Valmont, 1797, page de titre.

L’emploi du mot libelliste (ici affiché en titre) se répand au xviiie siècle.

Source/crédit : Google Books, bibliothèque municipale de Lyon, cote Res 359019.

Un auteur singulier, ou l’émanation d’un collectif ?

La responsabilité morale et pénale des libelles incombe à leurs auteurs, c’est-à-dire non seulement à leur rédacteur, stricto sensu, mais également à ses complices, libraires-imprimeurs et colporteurs. Toutefois, le libelliste lui-même, anonyme ou non, ne correspond pas nécessairement à une figure individuelle. Il peut écrire pour un patron, comme Guez de Balzac pour Épernon ou Du Bosc de Montandré pour Condé, ou parler au nom d’un groupe. Souvent, ce n’est donc pas un je mais un nous qui résonne dans les libelles. Pendant la Ligue, par exemple, le roi ayant perdu toute autorité dans la capitale, l’intégralité des presses parisiennes est tombée aux mains des Seize55. Le chercheur n’a donc pas besoin de connaître l’auteur d’un libelle pour en comprendre l’origine : du moment qu’il a été produit à Paris durant cette période, il a nécessairement été commis par un ligueur. Le groupe prévaut alors sur l’individu, car l’esprit de corps a soudé les ligués parisiens, qui entendaient unir autour d’une même cause des individus issus de milieux sociaux extrêmement différents56. L’anonymat presque systématique des libelles produits par la Sainte-Union serait une manière de se penser mais surtout de se dire comme un mouvement égalitaire et désindividualisant : « Le “je” solitaire de l’énonciation pamphlétaire se mue ici en un “nous” unitaire qui s’élève contre un ennemi commun57. » Dès lors, les choix énonciatifs de ces libelles ne doivent rien au hasard. Les Seize ont même établi une circulaire qui a servi de patron rhétorique à la production des libelles visant à justifier le régicide d’Henri III (1er août 1589)58. La quasi-totalité des libelles ligueurs publiés ensuite se conforme à cette ligne directrice. De plus, les ligueurs « disent parler au nom des catholiques et recourent donc régulièrement à un “nous”, non de majesté, mais qui englobe le locuteur-énonciateur et des destinataires59 ». Indiquer son nom en tête d’un libelle serait par conséquent une opération contraire à cet esprit de corps, comme l’affirment les Malheurs et inconveniens qui adviendront aux catholiques faisant paix avec l’heretique, lesquels expliquent en quoi le discours ligueur ne peut se dire et se lire que de manière collective, dans une union qui est nécessairement fusion en Dieu. Dans la chrétienté, « les esprits doivent estre uniz, & de telle façon conjoincts ensemblement » :

[…] nous ne communiquons avec Dieu en ce monde, comme particulieres parties mais comme estans de la communauté des hommes, […] sans rien determiner en nostre particulier par opinion ou discours60.

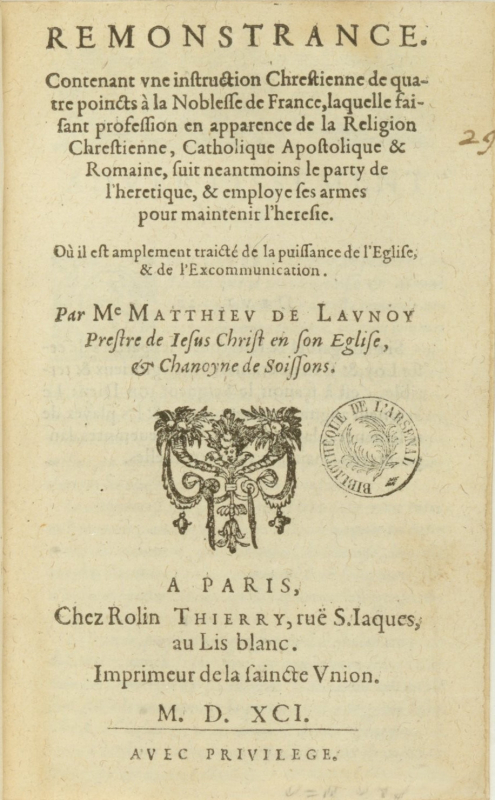

C’est pourquoi la Responce à la blaspheme [sic] et calomnieuse remonstrance de maistre Matthieu de Launoy (fig. 2) invective son adversaire :

Tu y as mis ton nom [sur ton libelle], pour rapporter la mesme gloire que celuy qui mit le feu au temple de Diane en Ephese ; et je supprime le mien, pour rapporter l’honneur & la gloire à Dieu seul61.

Fig. 2. Remontrance contenant une instruction Chrestienne de quatre poincts à la Noblesse de France, laquelle faisant profession en apparence de la Religion Chrestienne, Catholique Apostolique & Romaine, suit neantmoins le party de l’heretique, & employe ses armes pour maintenir l’heresie, Paris, Rolin Thierry, 1591, page de titre.

Le libelle incriminé par la Responce à la blaspheme et calomnieuse remonstrance de maistre Matthieu de Launoy et signé du nom de l’auteur « Me Matthieu de Launoy. Prestre de Jesus Christ en son Eglise, & Chanoyne de Soissons ».

Source/crédit : gallica.bnf.fr/BnF, département Arsenal, cote 8-H-6498.

Dans ce cas, l’énonciation collective apparaît décisive et retire presque toute pertinence à l’opération consistant à rattacher l’un de ces libelles à un auteur spécifique. C’est également la conclusion à laquelle parvient Jean-Raymond Fanlo, qui tente de réunir, pour une nouvelle édition des Œuvres complètes d’Agrippa d’Aubigné, des « écrits politiques », comme le libelle anti-Concini intitulé L’Italien français. Mais la critique d’attribution, fondée sur des critères stylistiques ou des recherches paléographiques, achoppe quand elle rencontre un certain « type de texte collectif, voire institutionnel [qui] déborde l’auteur » :

Le principe de l’unicité de l’auteur, point focal sur lequel converge un corpus pour y trouver sa cohérence, est parfois pris en défaut. La polémique politique, comme la polémique théologique, est parfois œuvre collective62.

En pareils cas, le vraisemblable idéologique apparaît comme la seule véritable coordonnée de la « fonction-auteur » qu’on puisse appliquer dans l’étude des libelles. Un auteur sera jugé bon candidat à l’attribution d’un texte si sa position sociale peut faire de lui le porte-parole d’un homme ou d’un groupe, par exemple si l’on sait qu’il fait partie de la clientèle d’un chef de parti ou de l’officine d’un Grand. À cet égard, ce que Dinah Ribard, en poursuivant les réflexions de R. Chartier, a proposé d’appeler la « fonction-patron » est peut-être plus efficace que la « fonction-auteur » pour penser la cohérence d’un ensemble de libelles63 : dans des univers énonciatifs marqués par les protections et le clientélisme, la marque du « patron » prime l’identité de celui qui tient la plume. Ainsi, en 1624, alors qu’il est au service de Richelieu, récemment entré au conseil du Roi, Fancan fait paraître anonymement un libelle qui exprime, selon son titre, La Voix publique, mais dénigre en fait sur commande les anciens conseillers du roi, le chancelier Brûlart de Sillery et Villeroy en particulier.

Le principe de présomption de l’auteur en fonction des options idéologiques qu’on décèle dans les textes paraît également efficace pour comprendre les libelles à certains moments de la Fronde. C’est en particulier le cas en 1652 où l’on peut penser que derrière « neuf mazarinades sur dix » se tient « la main lourde du chef de parti64 ». Le nom d’auteur peut-il alors être pensé comme une espèce de pseudonyme du patron ? Naudé écrit par exemple de Du Bosc de Montandré, plume de Condé, qu’il est « un faiseur de libelles à outrance sous le nom de Mr le Prince65 ». De fait, ce Du Bosc de Montandré n’a jamais vraiment signé ces textes, même si on le reconnaît parfois facilement sous le pseudonyme transparent de « D’Orandré ». C’est au sujet de ce client de Condé qu’Alain Viala avait suggéré qu’il pouvait y avoir une duplicité de l’écriture de service. Il estimait que la voix personnelle de cet écrivain se faisait entendre, en dépit de la « force de la contrainte de clientèle66 ». Or rien ne prouve qu’un des textes sur lesquels il fonde cette démonstration, La Balance d’Estat : tragi-comédie allégorique, soit effectivement écrit par ce libelliste. Le péritexte est signé par un système complexe d’initiales67, qui ne correspond à aucune pratique connue de celui qui savait pourtant prendre le pseudonyme de « D’Orandré » pour être reconnu. L’attribution vient sans doute d’une hypothèse émise par un collectionneur de textes de théâtre à la fin du xviiie siècle, peut-être pas le mieux informé sur ce texte non théâtral68, puis est relayée par un annotateur du xixe ou xxe siècles (fig. 3), et sédimentée dans les catalogues de bibliothèque.

Fig. 3. La Balance d’Estat : tragi-comedie allegorique, s. l. n. d., page de titre.

Annotation manuscrite de la page de titre, non contemporaine des faits, mais qui a pu contribuer à sédimenter l’attribution à Du Bosc de Montandré [après « attribution »], sur cet exemplaire.

Source/crédit : Google Books, bibliothèque municipale de Lyon, cote SJ B 248/8.

Il faut dire que la préface où l’auteur se donne comme un pur porte-parole de son maître offrait une définition parfaite de l’auteur-client, entièrement dévoué et prétendant taire son nom pour ne pas faire valoir sa réputation d’auteur au détriment de celle de son patron : « Je me plais dans les ténèbres, pourveu que je puisse contribuer de quelque chose à l’éclat de ta reputation69. » Mais ces déclarations ont tout l’air d’être des offres de service, dont Du Bosc, attaché à Condé depuis un an quand paraît cet écrit, n’avait sans doute plus besoin70.

Toutefois, que gagne-t-on, ou que perd-on, à désattribuer cet écrit-là à cette plume-là de Condé ? Qu’elle soit écrite par l’affidé principal du patron ou l’un de ses suiveurs, La Balance d’Estat intervient dans l’espace public de la même manière. Il serait sans doute possible aujourd’hui, par une enquête stylométrique assistée par ordinateur, de retrouver une partie des centaines de pamphlets certainement écrits par cet homme71. Mais que prouverait-on de plus, sinon sans doute qu’il épouse l’action de son maître, le positionnement politique de l’écrit étant ici à la fois le point de départ et le point d’arrivée de l’attributionnisme ? Pour les textes littéraires, il peut être utile de jouer à faire « changer d’auteur72 » aux œuvres (comme l’a montré Borges avec son « Pierre Ménard, auteur du Quichotte »). Mais avec les libelles, le jeu est moins amusant, le déplacement théorique moins fécond, puisqu’il ne permet pas de faire dire autre chose au texte qu’en première lecture, tant le contexte initial est ici une condition indispensable de sa lisibilité. L’identité de l’auteur est, dans bien des cas, moins cruciale à connaître que l’origine énonciative groupale73.

« L’écrivain comme marque74 ? » : impression d’auteur

Dans certains contextes pourtant, le nom ou la voix de l’auteur de libelles sont dotés d’une certaine épaisseur et participent à la fabrication d’une « image d’auteur75 » qui dépasse la question de l’anonymat, du pseudonymat et les strictes méthodes d’attribution.

L’exemple de Scarron est ainsi remarquable de la manière dont, au mitan du xviie siècle, la mention de l’auteur peut devenir un argument publicitaire et le nœud de polémiques sur ce qu’est la littérature, comme le montre l’article de Laurence Giavarini ici-même. Celui qui est alors protégé par Gondi76 s’adonne aux libelles tout en pourfendant les imitateurs qui utilisent son nom comme un moyen de vendre : on observe pendant et après la Fronde toute une série de « Scarronades » qui associent des vers burlesques et le nom de Scarron, dans une véritable stratégie de « branding » auctorial77. Ces imitations mercantiles ont manifestement accru la réputation d’auteur de Scarron, de sorte que figure de l’écrivain et figure du libelliste se nourrissent en fait l’une l’autre. On ne prête qu’aux riches ! Si un écrivain a acquis une solide réputation dans le milieu des belles-lettres, il n’est pas rare qu’il se voie attribuer des libelles, bien qu’il n’en soit effectivement pas l’auteur. Ainsi Jean-Louis Guez de Balzac se défend-il pendant la Fronde, dans une lettre à son neveu De Forgues, d’avoir écrit un manifeste en faveur de Condé :

Je ne suis point affamé d’employ & beaucoup moins de reputation. Je suis satisfait de mon obscurité & de mon silence, parce que l’une me cache, & que je ne rends conte à l’autre à personne. Bien-loin de chercher de nouveaux Maistres, je fuis mesme les nouvelles Connoissances, & vous direz, s’il vous plaist, à ceux qui me prennent pour un autre, qu’il n’y a guere d’apparence, que n’ayant pas accepté les offres de Paris, j’aye des pretentions à Bordeaux : Vous qui sçavez qu’une charge de Secretaire d’Estat m’incommoderoit, ne croirez pas aisément que je me face de feste pour escrire des Libelles. Cela soit dit néanmoins avec plus de dégoust de ma personne que de mépris de la Cour78.

Par une stratégie auctoriale retorse, Balzac désavoue les libelles qui courent sous son nom dans une lettre familière qu’il publie cependant dès 1652 dans un volume composite intitulé Socrate chrétien. Balzac profite ainsi du crédit réputationnel acquis par l’attribution fallacieuse du libelle tout en désamorçant la charge potentiellement délétère de ce dernier.

La spéculation marchande sur l’auteur-libelliste est ainsi assez courante dans les moments de « conjoncture pamphlétaire79 », y compris quand l’auteur n’est pas identifié, ce qui est paradoxal. De 1649 à 1652 paraît ainsi une série d’Agréables conférences de deux paysans de Saint-Ouen et de Montmorency sur les affaires du temps, dont les huit livraisons successives indiquent « n-ième partie, du même auteur que la première partie » (voir fig. 4). Toutes ces suites étaient écrites dans un même style (imitant un pseudo-patois francilien) : la figure de l’auteur garantit la continuité de la série et fait par là même office d’argument de vente80.

Fig. 4. Sous-titre de la Troisiesme partie de l’Agreable conference de deux paisans […] faite par le mesme autheur de la premiere partie, Paris, 1649, page de titre.

L’auteur anonyme comme argument de vente.

Source/crédit : Google Books, bibliothèque municipale de Lyon, cote Rés 310334.

Preuve supplémentaire que le mot et la notion d’auteur acquièrent des contours nouveaux à cette époque, à la faveur même d’un champ d’écriture pamphlétaire dont les écrivains font mine de se détourner : loin de renier ses propres productions libellistiques, Scarron en intègre une partie à son œuvre imprimée après coup, leur offrant une seconde vie et une postérité potentielle à laquelle n’étaient en principe pas voués les éphémères81. L’adjonction du nom d’auteur tend nettement à délibelliser ces écrits.

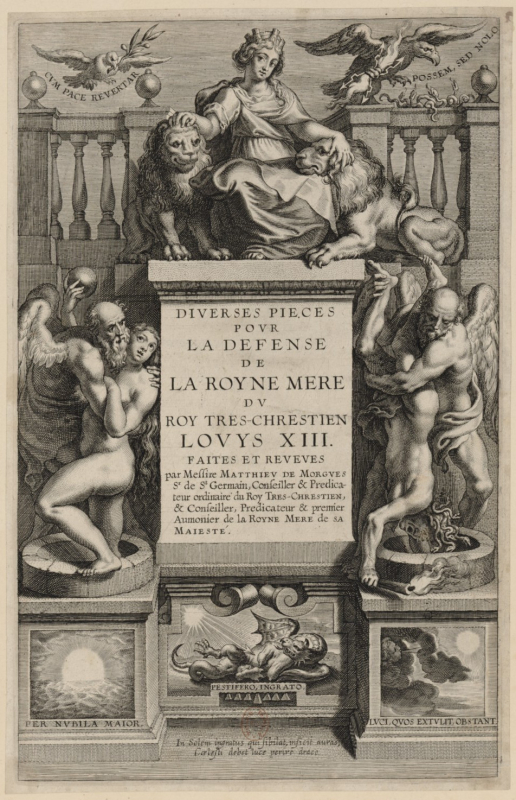

Cette forme de littérarisation82 conférée aux éphémères n’est pas la seule manière dont ils s’« autorisent » ou dont on les « autorise ». Dans le présent volume, Alexandre Tarrête montre ainsi que Guillaume Du Vair réédite quelques-uns des libelles qu’il a publiés à l’époque de la Ligue dans divers recueils de ses œuvres, ce qui lui permet de revendiquer des décennies plus tard des pièces parues de manière anonyme, quand il estime le moment opportun. Par un geste similaire mais dans un but différent, Paul Hay Du Chastelet, libelliste aux gages de Richelieu, ainsi que Mathieu de Morgues, dévoué à Marie de Médicis en exil, corrigent et réunissent dans des recueils les « vieux libelles » qu’ils ont rédigés souvent anonymement dans les années 1620-1630. En 1635, le premier publie ainsi un Recueil de diverses pièces pour servir à l’histoire auquel le second réplique en imprimant des « contre-recueils83 ». Ainsi paraissent à partir de 1637 les Diverses pièces pour servir de défense à la Reine mère, un beau volume in-folio orné d’un titre-frontispice gravé en taille-douce par Rubens, puis, après la mort de Louis XIII, un Recueil de diverses pièces pour servir à l’histoire de France sous le règne de Louis XIII. En republiant des collections de textes polémiques dans des mémoires postérieurs, les deux libellistes entendent faire œuvre d’historiens du temps présent.

Fig. 5. Pierre-Paul Rubens, frontispice de Diverses pièces pour la défense de la Royne, mère du Roy très-chrestien Louis XIII, faites et reveues par Messire Matthieu de Morgues, 1642.

Source/crédit : gallica.bnf.fr/ BnF, département Estampes et Photographie, RÉSERVE QB-201 (35)-FOL (coll. Michel Hennin).

Parfois assumés a posteriori par leurs auteurs à l’occasion de republications, les libelles deviennent ainsi des textes littéraires, reconnus et appréciés comme tels par leurs lecteurs. Aussi le « désir d’auteur » n’est-il pas seulement le rêve parfois aporétique des chercheuses et chercheurs qui lisent aujourd’hui les libelles. Ce désir aiguillonne aussi les lecteurs de l’époque, comme Pierre de L’Estoile, qui collectionne des pasquils et essaie d’en deviner les rédacteurs, comme le montrent les indications portées dans son Registre-Journal84. Un demi-siècle plus tard, Tallemant des Réaux annote aussi son recueil personnel de mazarinades imprimées, en inscrivant à la main ses hypothèses d’attribution85, à la charnière entre une technique historiographique semblable à celle de L’Estoile et une pratique plus galante. Il est alors courant dans l’écriture galante d’étoiler ou de crypter le nom des auteurs, en particulier dans les recueils de poésie fugitive. Le procédé connivent renforce le sentiment de communauté puisque chacun peut s’amuser à deviner qui est l’inventeur de tel ou tel poème86. Tallemant transpose, en quelque sorte, ce jeu d’énigme auctoriale dans le domaine de la littérature publique, alors que la plupart des acheteurs de libelles ne se souciaient sans doute pas vraiment de l’origine précise des écrits. Certaines entreprises de publication d’œuvres complètes du xviie siècle montrent que les lettrés n’étaient pas « exempts d’une tendance à la “fétichisation”87 » de l’auteur : cette appréhension littérarisée des libelles, liée à une volonté d’auctorialisation par les récepteurs, semble en être aussi le témoin, puisque cette quête en paternité n’allait pas de soi pour des écrits vendus moins chers qu’une bouchée de pain et lancés dans le public. En un temps où fonctions sociales de l’auteur et du lecteur travaillent conjointement, la question d’attribuer ou non un écrit dépend ainsi des usages de l’imprimé, distincts selon les lectorats. On a vu plus haut que l’administration et la police du royaume pouvaient occasionnellement chercher à attribuer des écrits comme les libelles, mais sans excès de zèle ni beaucoup d’espoir. Ainsi,

le résultat de l’attribution, de l’association d’un titre et d’un nom importe moins que la manifestation publique de la capacité à attribuer : savoir attribuer, c’est être un État efficace, un bibliographe érudit, un auteur qui a des relations et ainsi de suite88.

On voit bien qu’il est difficile de se déprendre, à la lecture d’un libelle, de l’impression d’entendre parler une personne, aussi inassignable que soit son identité. Cette impression surgit de la construction, souvent travaillée avec soin, d’un ethos auctorial89 ou du moins de la multiplication des marques de subjectivité dans l’énoncé. L’écriture polémique en général est sous-tendue par une forte expression de véhémence, par une inscription affective qui sollicite la participation émotionnelle des lecteurs90. En découlent des choix discursifs qui rendent manifeste la présence de l’énonciateur dans son texte. Les libelles privilégient à dessein les genres dialogiques, comme les lettres, les pseudo-confessions ou les pseudo-testaments politiques, tel celui attribué à Frédéric de Prusse, étudié par Stéphanie Géhanne-Gavoty ici-même. L’embrayage énonciatif, souvent à la première personne, les interpellations à l’allocutaire, les effets de vocalité, voire d’oralité, inscrivent dans les textes la marque d’une présence91.

Même si l’identité de leurs auteurs reste la plupart du temps inconnue, affleure néanmoins à la lecture des libelles, une sorte d’entité immanente au texte, reliée à rien d’autre qu’à elle-même, éprouvant jusqu’à sa limite extrême la « fonction-auteur » : l’introuvable auteur « fonctionne », mais comme une pure voix92.

![Fig. 4. Sous-titre de la Troisiesme partie de l’Agreable conference de deux paisans […] faite par le mesme autheur de la premiere partie, Paris, 1649, page de titre.](docannexe/image/525/img-4.png)