L’anonymat, la diffusion sous le manteau, la publication sur des presses étrangères, la circulation interlope, le masquage des marques éditoriales témoignent de la transgression incarnée par le libelle. Ses caractéristiques matérielles sont susceptibles d’indiquer que leurs auteurs s’adonnent à une pratique interlope dictée par le secret, le déguisement et la rapidité d’exécution : pauvreté de la mise en page, usage d’un papier de piètre qualité, présence de nombreuses coquilles typographiques, cadrats laissés vierges, erreurs de pagination. Quant à sa fonction, elle est tôt identifiée au registre de la polémique voire de l’invective et donc de la transgression. En 1620, Le Marfore ou discours contre les libelles attribué à Gabriel Naudé (fig. 1) souligne avec condescendance leur mauvaise qualité1, tandis qu’en 1690 Furetière les définit comme des écrits injurieux par essence et leur accole l’épithète « diffamatoire ». Il revendique leur répression en raison du grand crédit que le peuple leur donne2. Le mode de circulation, le format, la fonction polémique et comminatoire assimilent l’auteur du libelle anonyme, dans les textes juridiques, à un séditieux ou à perturbateur du repos public. Si le format éditorial varie peu, les registres textuels empruntent à tous les genres littéraires. Identifié comme un lieu des polémiques et des controverses, qu’elles soient religieuses, littéraires ou politiques, le libelle se fait le vecteur médiatique de l’actualité. Les réactions du pouvoir royal au moyen d’une législation coercitive contre de tels imprimés manifestent aussi à quel point leur irruption dans l’espace public constitue une menace pour le pouvoir politique lui-même. Arme à double tranchant pour le pouvoir politique, le libelle devient un outil de gouvernance tout autant qu’une menace à l’ordre public, par ses qualités de vecteur émotionnel. Les historiens modernistes ont identifié un « temps des libelles3 », de la fin de la Ligue au règne personnel de Louis XIV4. La crue de ces imprimés accompagne les crises politiques traversées par le royaume de France, des guerres de Religion (1562-1598) aux guerres ludoviciennes (1667-1713). Le Catalogue de l’Histoire de France permet d’identifier facilement leur production sur le long terme5. Pour cette étude, nous restreindrons notre approche aux libelles publiés de la régence de Marie de Médicis jusqu’au ministériat de Richelieu.

Fig. 1. Le Marfore, ou Discours contre les libelles, « Quæ tanta insania, cives ? » par G. N. P. [Gabriel Naudé Parisien], Paris, Louis Boulenger, 1620, page de titre.

Source/crédit : Google Books, The British Library.

Le pouvoir, dans son exigence d’identification des libellistes, c’est-à-dire dans sa volonté d’attribuer à tout prix un rédacteur aux libelles diffamatoires, va jusqu’à commanditer des analyses que l’on dirait aujourd’hui « stylométriques » pour confondre l’identité d’un rédacteur incriminé6. À défaut, la sphère de l’auctorialité est le plus souvent élargie à l’ensemble de ceux qui endossent la responsabilité du libelle, de son écriture à sa mise en vente, de sa publicisation à sa circulation. À l’auteur-rédacteur s’ajoutent les auteurs-acteurs que sont les imprimeurs, libraires et colporteurs, sans lesquels la sphère de l’auctorialité du libelle n’est pas complète. Face à l’inflation de ces textes, le pouvoir royal ne cesse de renforcer l’arsenal législatif7 autant qu’il s’attache le service de libellistes à gages dans la bataille de la communication politique. La traque contre la nébuleuse auctoriale de textes jugés contraires aux intérêts de l’État introduit un statut différencié. Que ce soit l’auteur-rédacteur ou l’auteur-acteur, certains relèvent de la justice criminelle quand d’autres se font les justiciers de la cause royale. Coexistent donc des libellistes légalistes et des libellistes interlopes. Derrière l’étiquette négative accolée aux faiseurs de libelles se cache en réalité une évolution intéressante. Si ces textes ne reflètent pas une pensée politique du temps8, ils font apparaître une nouvelle catégorie, celle de l’auteur engagé, de l’auteur à gages, représentatif d’une communication politique nouvelle. La modernité de l’auteur reflète ici la modernité de l’État dans l’usage et la réglementation de tels vecteurs médiatiques. Notre enquête cherche à comprendre comment la justice définit et pénalise les auteurs de libelles avant que ceux-ci, dans leur métadiscours, ne définissent et justifient eux-mêmes leur rôle politique. Par leurs jeux de postures, ils semblent créer une nouvelle sphère politique de l’auctorialité, aux frontières de la légalité.

Une justice en quête d’auteurs

De l’auteur « écrivain » à l’auteur « acteur »

À l’indifférence de la figure d’auteur à l’époque médiévale, démontrée par Paul Zumthor9, succède dès la fin du Moyen Âge la fonction-auteur foucaldienne. Un grand débat théorique sur la responsabilité pénale de celui qui écrit, au début du xve siècle, révèle la nécessité d’attribuer un auteur pour trouver un coupable. La « querelle de la rose », analysée par Marie Bouhaïk-Gironès, traduit tôt cette volonté de contrôle de la parole publique10. Comme l’a montré Foucault, il y a auteur « dans la mesure où l’auteur pouvait être puni, c’est-à-dire dans la mesure où les discours pouvaient être transgressifs11 ». Vecteur de multiplication de l’écrit, l’imprimerie a pour corollaire le renforcement de sa judiciarisation au cours des xvie et xviie siècles. La justice contentieuse a besoin de mettre un nom sur les écrits accusés de susciter le trouble public et de porter à la sédition. Les qualificatifs juridiques utilisés dans ce contexte attestent, comme Foucault l’avait affirmé, que le discours est un acte susceptible d’être puni. « La fonction-auteur est liée au système juridique et institutionnel qui enserre, détermine, articule l’univers des discours12. » Le discours véhiculé par les libelles a valeur performative, aux yeux de ses juges, garants de l’ordre établi et de la souveraineté monarchique. La justice recherche donc activement, non pas seulement le rédacteur du libelle incriminé, mais l’ensemble de ses auteurs. Si l’on s’appuie sur le corpus des archives judiciaires, on constate que la criminalisation des accusés, nominatifs pour les procès individuels et théoriques pour les règlements de librairie, regroupe une galaxie de fonctions-auteurs.

L’intitulé du règlement d’imprimerie daté du 20 novembre 1610 invite à réformer les « désordres, abus et malversations des marchands libraires, imprimeurs, colporteurs et autres personnes, en l’impression, vente et exposition de toutes sortes de livres prohibez et défendus, libelles diffamatoires et séditieux, au prejudice du repos public13 ». L’appropriation pénale qui définit l’auteur est ici moins portée sur le rédacteur que sur l’ensemble des acteurs qui rend l’auctorialité vivante et possible. En d’autres termes, la quête judiciaire investiguant sur la publication d’un libelle condamné pénalise l’ensemble de la chaîne des auteurs-acteurs. La polysémie du concept d’auteur, rappelée par Alain Brunn, découle en partie de la notion d’auctoritas – droit de possession, garantie, autorité14. L’auteur se définit donc comme celui qui est dépositaire d’une autorité, garant du texte énoncé et qui, par cet acte, définit un lien voire un droit de possession qui l’engage et le responsabilise. Il n’est pas anodin de constater que, dans cette galaxie des auteurs-acteurs, se trouvent les marchands libraires, responsables de la mise en vente et donc de la visibilité des écrits anonymes ; les imprimeurs, responsables de transformer l’écrit manuscrit en écrit imprimé ; les colporteurs, chargés d’assurer la diffusion des libelles à l’interface entre l’auteur et le public. Sans ces trois maillons de la chaîne éditoriale, l’auteur-rédacteur n’existe pas. C’est pourquoi la quasi-totalité des articles visent à encadrer la corporation des imprimeurs-libraires. Ils sont encouragés à inventorier les livres possédés, à indiquer leurs propres noms et celui, enfin, des auteurs-rédacteurs15. Les juristes élargissent en fait la responsabilité pénale de l’auctorialité à l’ensemble des auteurs-acteurs, maillons incontournables de cet atelier éditorial. L’auteur n’est pas un mais multiple. Cela se comprend d’autant mieux que le libelle est une entreprise collective de sa conception à sa diffusion, de sa vente à sa réception. Il n’est donc pas étonnant que l’article xxiii précise que si les imprimeurs possèdent des livres « séditieux et pernicieux contre l’Estat », ils seront punis et châtiés comme « perturbateurs du repos public ». La violation de ces règles induit des sanctions pénales pour l’ensemble des auteurs-acteurs du libelle. L’absence du terme libelliste dans les dictionnaires, comme dans les textes juridiques, atteste que le libelle existe sans son auteur et qu’il n’est pas la cible prioritaire de la justice16. Dans le préambule du Recueil des statuts et marchands libraires de 1620, il est souligné que depuis l’invention de l’imprimerie, les « imprimeurs ont succédé au lieu desdits Escrivains, & ont esté tousjours autant ou plus gratifiez que lesdits Escrivains17 ». Il est ajouté que cet art de l’imprimerie est tant honoré que plusieurs écrivains ont pris qualité d’imprimeurs. C’est ainsi l’ensemble des auteurs écrivains-facteurs-distributeurs qui sont poursuivis.

La responsabilité pénale des auteurs de libelles

En septembre 1610, le libraire Joalin est poursuivi pour avoir diffusé dans Paris des « feuilles extraictes et tirées d’un livre maling et dangereux intitulé l’anticoton18 ». Ce libelle anti-jésuite est représentatif des tensions politiques survenues quelques mois après le régicide d’Henri IV. La régente Marie de Médicis met en œuvre une politique répressive contre les responsables des campagnes de libelles anti-jésuites. Accusés d’être responsables du régicide par la promotion des théories tyrannicides, les jésuites se trouvent dans l’œil du cyclone alors que la crainte d’une reprise des guerres confessionnelles est réactivée. Joalin est accusé de fomenter le trouble public. Arrêté à Paris19, sujet à une procédure criminelle engagée par le Châtelet, il est invité à faire amende honorable et à demander pardon pour « le repos de ladicte ville et éviter tumulte et cedition20 ».

L’affaire Du Carroy n’en est pas moins représentative21. Maître-imprimeur à l’université de Paris depuis 1593, imprimeur relaps, Jean Du Carroy avait déjà été condamné pendant les guerres de Religion pour avoir imprimé un libelle d’une violence inouïe contre le roi et le Parlement22. Dans cet exemple, l’auteur, un avocat en Parlement de renom, Le Breton, est aussi incriminé et identifié. Il est envoyé à la potence pour avoir remis un placet à Henri III dans lequel il le rend responsable de l’anarchie judiciaire présente en prenant la défense d’un pauvre menuisier23. L’auteur-rédacteur est pendu, là où son imprimeur est gracié. Quelques années plus tard, en 1610, le lieutenant criminel saisit à l’imprimerie Du Carroy

tous ces petits libelles diffamatoires qui courent dont l’Anticotton, le Tocsin, la Copie d’une lettre du Pays-Bas pas encore achevée d’imprimer et autres fadaises24.

Le même mois que sa condamnation, d’autres auteurs-acteurs sont pendus, sans que l’on connaisse leurs fonctions respectives, pour avoir mis en lumière un méchant libelle innommable25. La « mise en lumière » suffit à l’application de la peine de mort contre quiconque appartient à la nébuleuse auctoriale du libelle. Pour des raisons évidentes, l’auteur-rédacteur est moins facilement appréhendable que les auteurs-acteurs. Ces derniers font figure de succédanés de l’auteur-rédacteur, indirectement visé par les mesures d’une justice exemplaire qui se veut extraordinaire. La fonction-auteur ne renvoie pas directement à un individu réel, dans ce contexte, mais à cette nébuleuse qui rend possible l’existence du libelle. Alain Brunn rappelle que le premier moment du rapport juridique avec l’auteur ne se fait pas en protégeant ses droits mais « en responsabilisant l’auteur, c’est-à-dire en lui imputant la responsabilité juridique de son texte26. » Cette responsabilité induit la criminalisation de tous ceux qui orbitent dans la fabrique du libelle et deviennent porteurs d’une parcelle d’auctorialité.

La criminalisation des auteurs de libelles

Les auteurs de libelles, « séditieux » et « perturbateurs du repos public »

La composante émotionnelle du libelle est décelable, à rebours, à travers la législation royale qui condamne ces écrits. Ne sont-ils pas accusés de porter atteinte à l’ordre public et de susciter la sédition, l’émotion et la haine publique27 ? Ce sont les trois principaux motifs d’inculpation récurrents contre les auteurs de libelles, quelle que soit leur fonction. Rappelons que pendant les guerres de Religion, libelles et caricatures – que l’on pourrait qualifier de libelles iconographiques28 – avaient contribué à diaboliser Henri III et à soutenir les troubles de la Ligue jusqu’à son régicide29. L’impact prétendu de ces écrits sur le régicide d’Henri III dans le Paris des libelles ligueurs fait de ce discours un ferment de subversion, puisqu’il peut contribuer à renverser l’ordre monarchique. Quelques années plus tard, la campagne de presse fomentée par les princes contre Concini en 1615-1617 parvient à métamorphoser une haine de papier, celle des princes, en une haine d’État, celle du Prince30. La publication de 386 libelles en 1615, 180 en 1616 et 200 en 1617 contribue à rendre le favori italien odieux, au point que son corps fait l’objet d’une cérémonie macabre célébrée par la foule en furie dans Paris31. Les époux Concini sont reconnus coupables du crime de lèse-majesté divine, sur le fondement même des accusations fantaisistes contenues dans des libelles performatifs32. Prenant conscience du formidable outil que constitue le libelle sur la psychè collective, le renforcement des ordonnances royales vise à démanteler les réseaux de fabrication et de diffusion des libelles sous le manteau, à démasquer leurs auteurs-rédacteurs et à contrôler tous les auteurs-acteurs d’ouvrages jugés diffamatoires. La réitération de ces textes juridiques montre la difficulté de les mettre à exécution. En novembre 1617, une Déclaration contre les blasphémateurs est enregistrée33 avant que de nouveaux statuts ne soient publiés.

Quelques mois après la prise du pouvoir par Louis XIII, cette nouvelle ordonnance royale du 1er juin 1618 restreint la publication des libelles, en étroite collaboration avec la corporation des libraires-imprimeurs, le Parlement, le chancelier et l’université. Il est nécessaire de rappeler que l’élimination du couple Concini découle en partie de la campagne de presse alimentée contre eux pendant deux ans. La reine exilée, les favoris éliminés, Louis XIII renforce le contrôle sur l’ensemble de la chaîne logistique des producteurs de libelles. Une fois encore, l’article 12 réitère la nécessité du non-anonymat des publications et l’interdiction des libelles diffamatoires, sous peine que les imprimeurs soient incriminés comme « perturbateurs du repos public » (art. 13). L’article 14 défend aux auteurs de posséder leurs propres presses : véritable programme de nationalisation publique de l’imprimerie française puisque seuls les libraires et les colporteurs habilités peuvent distribuer et vendre des livres (art. 24, 26, 29). Tout est alors soumis à l’étroite surveillance de la police, jusqu’au nombre de feuilles qu’un colporteur a le droit de distribuer ou l’interdiction aux imprimeurs de faire des assemblées (art. 26 et 34). La crainte du pouvoir royal s’exprime par la volonté de limiter l’influence permissive des « livres diffamatoires contre l’honneur de Dieu, bien et repos de l’Etat34 » (art. 19). La prise en compte politique du rôle de l’imprimé gagne d’autant plus d’importance que la disgrâce de Concini en avait montré la redoutable efficacité. Jean-François Dubost a souligné le caractère répressif de cet acte royal35, réitéré dans un placard de mars 161936 et suivi en 1620 de la publication du Recueil des statuts et règlements des marchands libraires, imprimeurs et relieurs divisez par tiltres37. Il reste toutefois difficile d’évaluer le nombre d’auteurs, au sens large, arrêtés et accusés d’avoir publié des libelles diffamatoires. Non seulement les placards et les dépêches détaillant les sentences rendues sont peu nombreux à avoir été conservés, mais la répression ne parvient pas non plus à identifier les auteurs. Raison pour laquelle la justice élargit la responsabilité pénale aux auteurs, acteurs et facteurs de libelles : la corporation des marchands libraires et relieurs est plus facile à appréhender que les rédacteurs. La publication de libelles contre le favori Luynes en février 1618 provoque, par exemple, la colère du roi qui cherche à faire arrêter leurs rédacteurs, en vain38.

Libellistes interlopes, libellistes légalistes

En juillet 1618, Étienne Durand symbolise pareillement la réaction du pouvoir royal contre les libellistes. Poète, il ose publier anonymement un libelle politique intitulé Riparographie39. Pierre Boitel de Gaubertin écrit une histoire tragique à son sujet et compare le projet de matricide de Néron contre Agrippine à celui de Louis XIII contre Marie de Médicis40. Gaubertin qualifie alors les libellistes de « critiques & denaturez Timons41 ». Avec lui, ce sont deux Florentins orbitant dans l’entourage de la famille d’Ancre, François et André de Sitii, qui sont accusés d’avoir publié des libelles contre Luynes. André de Sitii est exécuté et leurs écrits sont brûlés42. L’exemplarité de la condamnation à mort a valeur d’avertissement pour quiconque se lancerait dans une telle entreprise. Plus tard, dans le contexte d’une campagne de presse efficace permettant de rallier les Grands à Marie de Médicis, exilée, contre Louis XIII, l’avocat en Parlement Laurent Bouchel (1588-1629) rapporte, dans sa Justice criminelle, la condamnation à mort de Jacques de Saint Germain d’Apchon, libelliste connu pour avoir soutenu la cause royaliste dans le Paris ligueur. Il aurait accusé à tort son oncle, Jacques d’Apchon de Chanteloube, d’avoir été suborné par certains princes pour attenter à la vie du roi43. À défaut de pouvoir le vérifier par une autre source, on apprend par ce texte qu’il aurait été décapité en place de Grève le 20 mai 1620. Quelques semaines plus tôt, le 7 avril 1620, les soutiens militaires de Marie de Médicis étaient défaits aux Ponts-de-Cé, mettant fin à la deuxième guerre de la mère et du fils. L’imbroglio causé par cette situation de guerre civile explique sans doute la tenue de ce procès politique, afin de dissuader les libellistes de servir une autre cause que celle du roi. De libelliste légal sous Henri III, Jacques de Saint Germain d’Apchon devient, aux yeux de la justice, un libelliste illégal. Cette tension entre les libellistes qui seraient « perturbateurs du repos public » et les libellistes qui seraient défenseurs de la cause monarchique explique la nature du métadiscours employé dans leurs écrits respectifs. Tout l’enjeu est de justifier le bien-fondé de cette fonction-auteur pour éviter toute condamnation pénale. Le libelliste est alors défini comme une voix de papier qui n’a pas peu contribué à fixer l’image polémique du libelliste comme catégorie holistique. Une plume, seule ou plurielle, contribue à la dissolution de l’auteur nominatif, en construisant la fiction d’une voix représentative d’un parti ou d’un groupe d’intérêts communs agissant pour le public. Cette fiction d’un auteur incarnant la voix publique contribue précisément à la crainte que fait peser le libelle sur le pouvoir. Si l’anonymat nominatif des auteurs est le plus souvent employé, l’anonymat politique est levé, sans quoi le libelle serait atone et sans utilité pour le camp qu’il défend. En conséquence, le libelle attise en retour la condamnation d’un parti dans son ensemble, fidèle en cela à son principe de catégorisation : les jésuites, les Espagnols, les gallicans, les bons Français, les vrais catholiques… L’auteur du libelle se veut lui-même représentatif d’une catégorie holistique qu’il prétend représenter, ce qui le rend dangereux, précisément car il n’est pas isolé et s’exprime au nom d’une voix publique ou d’une catégorie d’individus. Loin de refléter une pensée politique du temps, comme l’a montré Christian Jouhaud44, ces écrits illustrent en revanche la naissance d’une communication politique, conçue comme efficace sur la psychè collective. À ce titre, les libellistes composent soigneusement leur posture pour rendre efficace la portée de leurs écrits.

Les libellistes vus par les libellistes

L’éthos néostoïcien et public du libelliste

Ce sont dans les arguments servant à construire l’éthos du libelliste que l’on peut trouver une clef de lecture. La récurrence d’une telle posture, repérée dans les campagnes de presse du premier xviie siècle, permet de repérer certaines stratégies énonciatives. Tout d’abord, l’anonymat n’est pas seulement un moyen d’échapper à la justice mais un procédé rhétorique pour faire croire que le discours fait écho à un large groupe d’individus. Cette voix de papier n’est pas esseulée ou servie par un auteur isolé mais pluriel. Ces subterfuges rhétoriques45 prétendent s’exprimer au nom de la vérité publique, de la voix publique ou du bien public. Parfois, ce sont des personnages fictifs comme le soldat français ou Maître Guillaume qui se veulent les porte-voix d’une frange représentative de la population46. Le libelliste prétend agir pour dessiller les yeux du public, prendre sa défense, dénoncer certaines injustices et le prendre à témoin des faits qu’il expose. Le libelliste cherche à multiplier les effets de réel pour faire croire à l’authenticité et à la véracité de la démonstration. Des faits concrets sont alors donnés pour tenter de prouver la légitimité collective de sa parole. Dans la campagne lancée contre le surintendant des Finances La Vieuville en 1624, Le Remerciement de la voix publicque au Roy recourt à ce stratagème, dès le titre, en prétendant qu’il y a consensus populaire contre le ministre47. Le rédacteur met en garde contre les agissements de ce dernier qui lui ont permis « de rejetter sur vostre Majesté la haine que le public luy portoit, à raison de ses insupportables folies48 ». Le porte-voix populaire affirme défendre les intérêts de l’État alors que ce libelle vise à faire tomber le surintendant à des fins politiques.

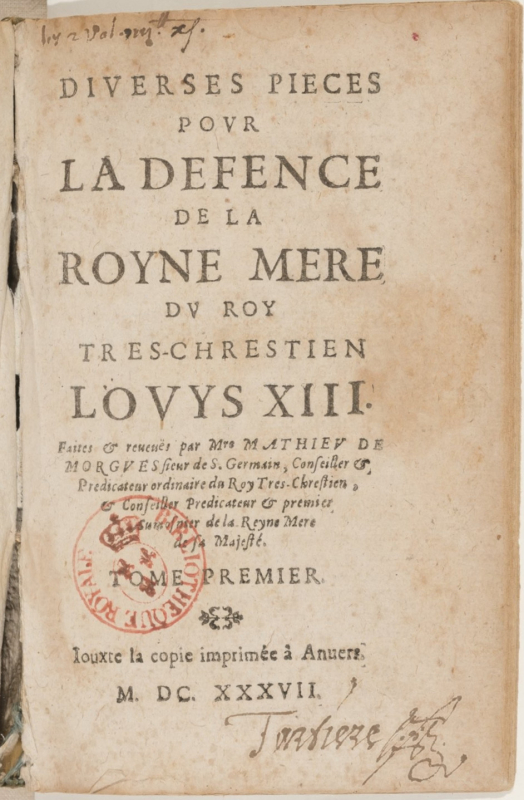

Cette légitimité posée, le libelliste se défend ensuite de toute accusation prétendument calomnieuse en revendiquant qu’il n’agit pas sous le sceau de la passion. Cet éthos néostoïcien d’un auteur agissant par la raison et non par la passion est un schéma récurrent, pour éviter d’emblée la disqualification d’un propos jugé diffamatoire et subversif, par le seul fait qu’il soit étiqueté comme libelle. Cela est souvent exposé dès la préface voire dans le titre même des libelles. Lors de la polémique anti-jésuite de 1610, François Bonald écrit une réponse à l’Anti-Cotton pour défendre les jésuites. « Je parleray à eux [les libellistes anti-jésuites] comme à un seul, & ne leur donneray aucun nom suggeré du ressentiment ou de la passion, ains de la seule raison49. » Mathieu de Morgues, libelliste affidé au parti de la reine-mère, publie ainsi l’Advis d’un théologien sans passion en 162650. Cette réponse à Hay Du Châtelet vise à renverser l’argumentation de son adversaire en plaçant son discours sous le sceau de la raison. Ce stratagème a la faveur de ce libelliste aguerri, qui le réemploie systématiquement. La publication d’un recueil de libelles en faveur de la reine-mère en 1637, sous son nom propre, cherche précisément à se départir de toute assimilation à un auteur de libelles. Il précise sur la page de titre ses fonctions de prédicateur ordinaire du roi « Très-Chrétien » et d’aumônier de la reine-mère. Son exil à Anvers dans les Pays-Bas espagnols le protège, certes, mais Mathieu de Morgues (fig. 2). se présente comme le sage épicurien, situé au-dessus de la mêlée :

Je ne pretens pas me prevaloir de la hayne, qu’une infinité de personnes a conceu [sic] contre les autheurs des miseres publiques. Je ne veux prendre avantage que de la raison des sages sans esmouvoir les passions des interessez51.

Cette réponse habile est composée en contrepoint de celle que son adversaire avait exposée au début de son propre recueil de libelles pour justifier l’entrée du royaume de France dans la guerre de Trente Ans.

Fig. 2. Mathieu de Morgues, Diverses pieces pour la defense de la royne mere du roy tres-chrestien Louys XIII, Anvers, 1637, vol. 1, page de titre.

Source/crédit : gallica.bnf.fr/BnF, département Philosophie, Histoire, Sciences de l’homme, cote 8-LB36-3408 (B, 1).

Enfin, l’auteur passe à la réfutation du discours de l’adversaire en montrant qu’il est sujet aux passions et qu’il a pour seul objectif de semer la discorde, de susciter l’émotion publique et de rendre odieux le parti adverse. Personnellement attaqué dans cet ouvrage, jugeant ses écrits injurieux et haineux, Hay déclare :

Il seroit honteux de se laisser aller aux mesmes passions qui l’emportent : la violence de son humeur & de son stile accreuë par les desirs & par l’impuissance qu’il a de mal faire, ne nous doit pas estre contagieuse52.

La posture néostoïcienne endossée dans ce travail inclut la tempérance et la modération. Il s’agit d’une déclaration de principe, puisque leurs textes respectifs témoignent d’une véhémence discursive certaine.

Les libellistes, des auteurs d’émotion populaire

Toutefois, il est possible de déterminer un schème discursif, fréquemment utilisé pour délimiter la ligne de partage entre la parole du libelliste interlope, traqué par la police et condamné par la justice, et celle du libelliste légaliste, pensionné et soutenu par le pouvoir royal. Au service de Richelieu, Hay Du Châtelet disqualifie les libellistes du parti de la reine-mère. Inutile d’identifier leurs auteurs-rédacteurs, puisque le format révèle de lui-même la nature et la facture de ces libellistes médicéens, incapables de mesure néo-stoïcienne. Leurs discours sont guidés par les passions, la colère et la haine, par leur recours aux invectives plutôt qu’aux preuves et par leur volonté d’émouvoir le peuple53. Un seul libelliste est nominativement visé, Mathieu de Morgues, archétype de l’écrivain zélé sujet à ses passions. Plus il produit de libelles sortis des officines de Bruxelles « & plus donne-t-il de force à sa haine envenimée, qu’il fait agir contre l’Estat par une passion toute contraire à celle qui paroist54 ». Hay recourt à cet argument pour disqualifier Marie de Médicis et son entourage supposément fait de personnes vulgaires cédant à leurs passions55. Les grands textes politiques de l’époque consacrés à l’art de gouverner définissent cette qualité de ne pas céder aux passions comme le propre des gouvernants. Jean de Silhon, Guez de Balzac, Pierre Le Moyne, Cardin Le Bret, Philippe de Béthune, François de Cauvigny et Richelieu lui-même en dissertent longuement56. Pour ne citer que Jean de Silhon, il rappelle qu’« il n’appartient pas à gouverner les hommes, à celuy qui est esclave de ses passions, ny à guider un autre, s’il n’a la veuë meilleure que luy57 ». Le Prince ou le ministre d’État est celui qui est capable de ne pas céder à ses passions pour contrôler les passions du peuple. Le rôle affiché et déclaré du libelliste royal ou légal est précisément celui d’appliquer cette éthique politique des passions, de les domestiquer et non de les susciter.

Une fois la preuve avancée, par Hay comme par Morgues, que leur écriture est dépassionnée, à l’inverse de leur adversaire respectif, chacun dévoile les mécanismes de la stratégie polémique et rhétorique. En stratèges politiques, de longs passages analysent les procédés utilisés par leurs adversaires libellistes pour décrédibiliser l’autre partie auprès du public. Cette posture auctoriale est un leitmotiv avancé par les auteurs de libelles, qu’il s’agisse de ceux publiés sous la régence ou sous les ministériats cardinaux, quel que soit le contexte. À défaut d’y parvenir, les auteurs du libelle sont accusés de susciter la sédition et de troubler l’ordre public. Dans un libelle célèbre, L’Espagnol François, réponse au libelle condéen La Cassandre françoise, l’auteur compare les libellistes condéens à des forgerons de passions enragées :

Et lors l’on descouvrira l’ambition maudite qui t’embrase [Condé], & que tu fondes sur l’esmotion & mutinerie que tu t’efforces d’allumer parmi la populace, essayant par ce moyen de couvrir la main qui lance le coup sous la nuee du tumulte & sedition58.

Ce pouvoir émotionnel accordé aux écrits des libellistes est une idée partagée par tous et relayée avec force par le discours de ces écrits. Misant sur l’effet émotionnel qu’il produit, le libelle calomnieux est défini par le métadiscours comme une fabrique de l’odieux, capable de susciter une haine publique dans l’espace public et remettant en cause l’ordre établi59. L’enjeu est celui de l’émotion publique plus que de l’opinion publique60. Plus que des « vecteurs idéels61 », ce sont donc des vecteurs émotionnels qui orienteraient ces textes et expliqueraient la mauvaise renommée du libelle et par conséquent du libelliste.

La pénalisation croissante des auteurs de libelles, sous le ministériat de Richelieu, entraîne plusieurs conséquences. Certains auteurs-rédacteurs choisissent la voie de l’exil par loyauté envers Marie de Médicis et poursuivent leurs activités interlopes sur les presses étrangères, d’Anvers à Cologne. Un Mathieu de Morgues n’hésite pas à lever son anonymat et à poursuivre son activité politique contre ses adversaires. Dans la stratégie d’institutionnalisation et d’étatisation des plumes, d’autres choisissent de rallier la cause monarchique officielle. Il n’est pas rare de voir un libelliste écrire pour les deux camps à la fois ou rallier l’autre camp après avoir servi le premier. La judiciarisation des auteurs de libelles, en même temps que leur captation, comme auteurs à gages, marquent à quel point le libelliste devient un rouage essentiel de la communication politique. La campagne de presse calomnieuse, impulsée par Richelieu, contre le ministre La Vieuville en 1625, lui avait permis d’entrer au Conseil du roi avec succès62. La conscience que gouverner passe par le contrôle des médias et donc le contrôle de leurs auteurs est incarnée par la création de la Gazette (1631), de l’Académie française (1635), et de l’Imprimerie royale (1640), qui contribuent à la domestication des auteurs. En cautionnant la politique cardinale, les libellistes ne sont plus assimilés à ces « séditieux » et « perturbateurs de l’ordre public » et stigmatisent les ennemis d’État, à demande. Le milieu interlope des libellistes ne s’éteint pas pour autant, malgré leur fort affaiblissement au milieu des années 1630, et continue son activité, souvent depuis l’étranger. Ces années 1610-1630 ont fait émerger une catégorie d’auteurs nouvelle, celle des auteurs engagés et à gages.

![Fig. 1. Le Marfore, ou Discours contre les libelles, « Quæ tanta insania, cives ? » par G. N. P. [Gabriel Naudé Parisien], Paris, Louis Boulenger, 1620, page de titre.](docannexe/image/542/img-1.png)