L’Isle des Hermaphrodites est un texte aussi célèbre que peu fréquenté, malgré les travaux pionniers de Claude-Gilbert Dubois, qui lui a consacré plusieurs articles et une édition critique1. L’ouvrage se présente comme un livret in-12o, d’environ deux cents pages, dont le frontispice, dans la plupart des exemplaires conservés, arbore une gravure caractéristique intitulée « Les Hermaphrodites ». Une devise (« à tous accords ») surmonte l'image d’un personnage habillé comme un homme mais coiffé comme une femme, dont l’ambiguïté sexuelle est soulignée par des vers (fig. 1).

Fig. 1 : Gravure « Les Hermaphrodites. », dans Tomas Arthus, L’Isle des Hermaphrodites nouvellement descouverte […], s. l., s. n., 1605 (exemplaire REM. IV 698, Bayerische Staatsbibliothek).

Source/crédit : MDZ (Centre de numérisation de Munich). Bayerische Staatsbibliothek (bibliothèque d’État de Bavière), München, Allemagne.

La structure de l’ouvrage est composite. Le texte relate en effet une réunion entre amis à la campagne, organisée par l’un des personnages qui, à peine rentré en France après une période d’exil, raconte ses aventures, en particulier la découverte d’une île connue sous le nom d’« Île des Hermaphrodites », dont il décrit le palais et les habitants. À ce récit viatique succède une longue section contenant la liste des « ordonnances » de l’île, législation paradoxale qui autorise ce qui est normalement interdit ailleurs. Trois autres éléments complètent l’ouvrage : un texte poétique intitulé Contre les Hermaphrodites et deux traités que l’on pourrait qualifier de « moraux », tous attribués à un habitant de l’île qui refuse de se conformer à ses lois.

Texte anonyme, imprimé sans indication de lieu ni de date au début du xviie siècle, L’Isle des Hermaphrodites semble circuler dans les milieux lettrés dès sa publication. L’identité de son auteur présumé suscite la curiosité, comme en témoigne une annotation du Journal de Pierre de L’Estoile, relative au mois d’avril 1605 :

Le livre des Hermaphrodites fust imprimé et publié en mesme temps, et se voiioit à Paris en ce mesme mois […]. Ce petit libelle (qui estoit assés bien fait) sous le nom de ceste isle imaginaire, descouvroit les mœurs et façons de faire impies et vicieuses de la cour, faisant voir clairement que la France est maintenant le repaire et l’azille de tout vice, volupté, et impudence, au lieu que jadis elle estoit une academie honorable et seminaire de vertu. Le Roy le voulut voir et se le fist lire, et encores qu’il le trouvast un peu libre et trop hardi, il se contenta neantmoins d’en apprendre le nom de l’aucteur qui estoit Arthus Thomas, lequel il ne voulust qu’on recherchast, faisant conscience [disoit-il] de fascher un homme pour avoir dit la verité2.

La référence à un nom d’auteur supposé (« Arthus Thomas ») a donné lieu à plusieurs propositions d’identification, toutes analysées dans une étude récente de Grégory Rabaud3 qui a non seulement corrigé la version fautive du nom donnée par l’abbé Nicolas Lenglet Du Fresnoy4, mais a également montré de façon convaincante qu’il s’agissait d’un pseudonyme, sous lequel se cache un personnage aux contours flous5. L’attribution du texte constitue une énigme d’autant plus intéressante que la critique hésite sur le référent de la satire : l’île des Hermaphrodites représente-t-elle, sous des traits caricaturaux, la cour d’Henri III, comme le suggèrent les rééditions du xviiie siècle6, ou celle de son successeur Henri IV7 ? En ce qui concerne l'interprétation de l’ouvrage et de ses visées, c’est l’hypothèse prudemment avancée par Claude-Gilbert Dubois, reprise plus récemment par Frank Lestringant8, qui prévaut : L’Isle serait un ouvrage à caractère moral, fustigeant certains comportements libertins de la jeunesse sous Henri IV9, et dont l’auteur serait catholique.

Élucider l’origine auctoriale de ce texte implique donc de statuer sur son genre (un libelle plutôt qu’une utopie ou une dystopie insulaire), son propos (politique plutôt que moral) et son contexte de référence. En l’absence de documents d’archives ou de témoignages permettant d’attribuer la rédaction de L’Isle des Hermaphrodites à un auteur précis, on peut recourir à de nouvelles méthodes d’investigation, comme les indices procurés par la circulation et la réception du texte dans l’Europe des xviie et xviiie siècles, par la bibliographie matérielle et par l’analyse rhétorique, afin d’ouvrir des pistes de réflexions inédites.

Un auteur catholique ?

La circulation du texte dans les milieux et les pays protestants

Différents témoignages attestent de la réception et de la circulation de L’Isle des Hermaphrodites dans les milieux protestants dès sa publication et tout au long des xviie et xviiie siècles. Des allusions à L’Isle apparaissent ainsi dans deux textes contemporains, sans doute rédigés par Jonathas Petit de Brétigny ou Bertigny, militaire protestant dont on ne sait presque rien en dehors des informations qu’il donne lui-même dans ses ouvrages, L’Anti-hermaphrodite10 (1606) et sa version abrégée publiée en 1607 sous le titre Extraict ou Sommaire, du secret de l’advis serieux, presenté au Roy. Dans ce dernier ouvrage, des éléments permettent de mieux comprendre le contexte politique dans lequel ces différentes publications ont vu le jour ; tout en suggérant, apparemment, l’actualité de la dénonciation satirique de L’Isle :

La raison qui a meu l’autheur d’intituler son livre et aduis l’A[n]tihermaphrodite, ç’a esté en partie, sur ce que le livre intitulé l’Hermaphrodite represente (sous le nom d’une isle imaginaire) la maladie de France, par la description et l’enumeration des vices, desordres, abbus, brutalitez, injustices, impietez, ignorances, malices, tirannies, et atheismes, qui à la longue et peu à peu y sont tellement pullulez, y ont pris un tel pied et accroissement qu’ils ont suffocqué toute vertu, justice, sagesse et bonté11.

L’Isle des Hermaphrodites apparaît ensuite sous la plume de Pierre Bayle (16471706), autre auteur protestant qui, dans le passage consacré à l’entrée Salmacis de son Dictionnaire12, en fait une représentation de la dépravation sexuelle et l’associe au règne d’Henri III13. Quelques années plus tard, l’ouvrage réapparaît dans les pages du Dictionnaire14 de Prosper Marchand (16781759), libraire et auteur protestant émigré à l’étranger, qui reprend les thèmes déjà présents chez Bayle : la dépravation sexuelle et l’identification de L’Isle à la cour d’Henri III, dont la figure est associée à deux autres souverains de la même époque, Elizabeth Ire et Jacques Ier. Les trois monarques sont satirisés à travers l’image de l’inversion sexuelle15.

Au xviiie siècle, L’Isle est rééditée à deux reprises : une première fois en 172416, dans un volume qui l’associe au Journal d’Henri III de Pierre de L’Estoile et dont les éditeurs sont deux frères protestants, Jean et Denys de Godefroy d’Aumont ; puis en 174417, grâce aux soins de Nicolas Lenglet Du Fresnoy, personnage controversé, également éditeur de la Henriade de Voltaire. Comme Bayle et Marchand, ce dernier affirme sans appel que le texte est une représentation de la cour d’Henri III et de ses abominations, bien que les sources contemporaines pointent plutôt du doigt l’entourage d’Henri IV.

Dans ce contexte incertain, un examen plus approfondi de la bibliographie matérielle nous a permis d’affiner la perspective et de disposer ainsi de données précises pour avancer des hypothèses sur l’origine et les intentions de l’ouvrage. L’édition critique de L’Isle des Hermaphrodites, publiée par Dubois en 1996, est en effet fondée sur la transcription de l’un des exemplaires conservés à la BnF18. À l’époque, seule une dizaine d’exemplaires avaient été localisés et décrits de façon sommaire. Bien que l’éditeur se réfère à une editio princeps (probablement le texte publié en 1605, pour le différencier des rééditions de la première moitié du xviiie siècle), aucune recherche systématique sur les différents exemplaires et sur les éventuelles éditions n’avait encore été menée.

L’enquête conduite sur les exemplaires localisables, à l’aide des outils numériques actuellement disponibles, a produit des découvertes intéressantes. Une cinquantaine d’exemplaires sont présents dans les bibliothèques dont les fonds sont accessibles grâce aux outils de recherche académiques. Des questionnaires ciblés ont permis d’identifier six éditions différentes et quatre versions de la gravure. Un examen encore superficiel des exemplaires semble montrer que le texte est inchangé d’une édition à l’autre, abstraction faite de la dégradation de certains termes savants, comme le néologisme Planiandrion sur lequel nous reviendrons. Ces données permettent d’avoir une idée de la diffusion de l’ouvrage et offrent aussi des informations concernant l’étendue et la durée de son succès. Un tiers des exemplaires est conservé en France, tandis que le reste se trouve essentiellement en Grande Bretagne, en Allemagne et dans d’autres pays de religion protestante, où le texte semble avoir circulé davantage.

Fondée sur quelques indices de nature exclusivement doctrinaire19, provenant d’un texte secondaire et de surcroît ambigu, l’hypothèse selon laquelle l’auteur de L’Isle serait catholique apparaît donc fragile.

Le thème iconographique de la gravure

L’analyse de l’image20 de la gravure (fig. 1) montre d’ailleurs qu’il s’agit d’un thème iconographique qui a circulé dans des contextes géographiques différents probablement même avant d’apparaître sur le frontispice de L’Isle. La dimension satirique de cette image, par rapport aux figurations courantes associant le masculin et le féminin, est représentée par l’agencement sur un axe horizontal (dessus/dessous) qui matérialise le renversement. Elle apparaît d’abord dans un texte satirique anglais (en latin) publié lui aussi en 1605, le Mundus alter et idem de Joseph Hall (1574-1656), auteur puritain, devenu ensuite évêque anglican21. Il s’agit dans ce cas-là d’un texte authentiquement dystopique, qui dessine une représentation satirique des différents pays européens en les associant à des vices stéréotypés, qui les caractérisent. Ainsi, dans le pays de Viragynia (gouverné par les femmes) il existe une île qui rappelle celle qui nous occupe, l’Insula Hermaphroditica :

Non loin de Guinée […] j’ai vu l’île des Hermaphrodites […] où je compris que la nature avait fait presque une seule chose de la forme des habitants, c’est à dire rien qui ne fut double […] Par contre la forme des vêtements est aussi faite des choses caractéristiques des deux sexes : effectivement ceux qui sont plus virils apparaissent comme des hommes, des talons jusqu'aux cuisses, et femmes dans le reste du corps, tandis que c’est le contraire pour ceux qui se caractérisent plutôt par une nature féminine22.

Le cadre narratif dans lequel le passage est inséré (une satire de l’Angleterre élisabéthaine, gouvernée par une femme) aussi bien que la situation historique dans lequel l’ouvrage a été rédigé23 (après la condamnation de Hall en 1599 et avant la mort de la reine en 1603) en font une satire de la cour. Celle-ci est considérée comme un lieu de décadence tant éthique que politique24. Duplicité morale et prostitution de soi sont les éléments saillants de cette réprobation d’un espace de pouvoir qui transforme, par son commerce, tout le monde en Hermaphrodite, comme une source Salmacis25.

Plusieurs éléments narratifs, déjà présents dans ce texte, se retrouvent dans L’Isle des Hermaphrodites, ce qui confirmerait que ce dernier texte est une condamnation du type du courtisan et des mœurs de la cour. Il est donc peu probable que la gravure brocarde un individu spécifique, ou vise, sous des traits caricaturaux, la figure d’Henri III. Il en existe d’ailleurs au moins deux autres exemples, où le même personnage apparaît inséré dans un contexte plus complexe. Il s’agit d’abord d’un dessin colorié appartenant au Liber amicorum de Franz Hartmann, conservé à la National Library de Londres26 et étudié par June Schlueter, qui le reproduit dans son ouvrage27. Le personnage, identique à celui de L’Isle, est ici entouré par deux autres figures composées à partir de deux moitiés différentes, combinées cette fois-ci sur un axe vertical et non pas horizontal. Les mêmes personnages apparaissent dans un second exemple (fig. 2), inséré dans un recueil de gravures connu sous le titre de Pugillus facetiarum, dont il reste plusieurs éditions.

Fig. 2 : Jacob van der Heyden, Pugillus facetiarum iconographicarum, 1618, gravure 33, (exemplaire 2929-791, Getty Library, Los Angeles).

Source/crédit : Internet archive. Getty/americana.

Dans l’édition de 161828 de cet ouvrage, la gravure, identique au dessin du Stammbuch de Hartmann, est accompagnée par des textes explicatifs (en latin et allemand) suggérant encore une fois la caricature de certains types sociaux29. L’analyse du thème iconographique permet de l’associer à d’autres images qui circulaient à l’époque, représentant « les trois états ou ordres de la société 30 » (fig. 3) dont nous avons beaucoup d’exemples, tant apologétiques que satiriques, dans d’autres alba amicorum de l’époque (fig. 4 et 5).

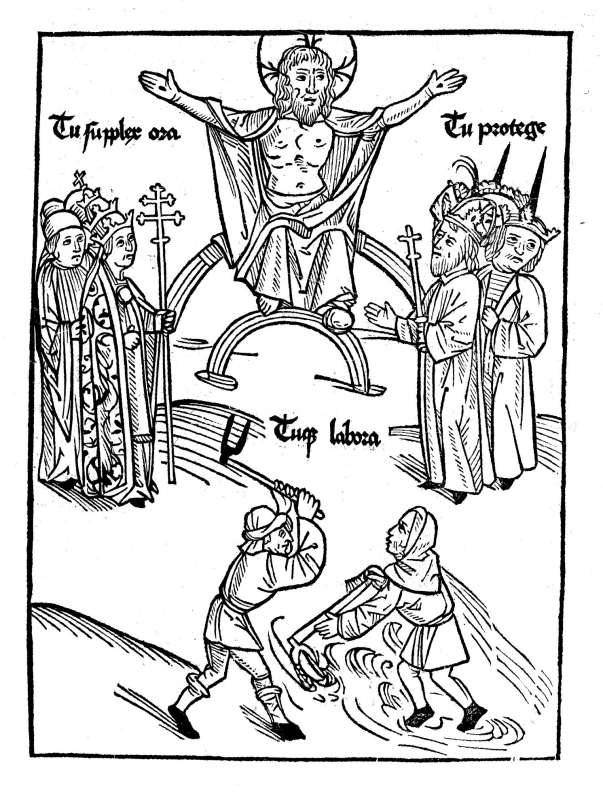

Fig. 3 : « Les Trois États du royaume. Représentation de l'ordre médiéval tardif des États », gravure sur bois par Jacob Meydenbach, dans Johannes Lichtenberger, Prognosticatio, 1488.

Christ sur l'arc-en-ciel bénissant les trois États du clergé (à gauche), de la noblesse (à droite) et des paysans (en bas). Inscription : « Tu supplex ora, tu protege, tuque labora » (Tu pries humblement, tu protèges et tu travailles).

Source/crédit : MDZ (Centre de numérisation de Munich). Bayerische Staatsbibliothek (bibliothèque d’État de Bavière), München, Allemagne.

Fig. 4 : Georg Bernhard, Stambog. Philoteca Geo. Bernhardi. 1565, f. 39 ro (inscrit dans une copie de l'édition externe d'Andr. Alciati, Emblemata) ; (exemplaire ms. Thott 391 oktav, Det Konelige Bibliothek, Copenhagen).

La Justice ici préside la scène avec les représentants du clergé (tu supplex ora), de la royauté (tu protege) et du peuple (tuque labora).

Source/crédit : Det KGL. Bibliothek (Bibliothèque royale danoise), Copenhague, Pays-Bas.

Fig. 5 : Hans Ludwig Pfinzing von Henfenfeld, Stammbuch, 1580-1625, fo 144 ro (exemplaire Msc. Hist. 176, Staatsbibliothek Bamberg).

Version satirique du thème des trois États : « je prie pour vous » dit le pape/évêque, « je vous protège tous » dit le roi, « je vous nourrit tous » dit le paysan, « je vous trompe tous » dit la femme.

Source/crédit : SBB. Collections numériques de la Staatsbibliothek Bamberg (Bibliothèque d’État de Bamberg), Bavière, Allemagne.

La gravure de L’Isle matérialiserait ainsi sans doute une représentation satirique, peutêtre déjà stéréotypée, du courtisan, et ne viserait donc pas exclusivement les « mignons » d’Henri III31. Tant du point de vue thématique qu’iconographique, elle ne serait pas non plus propre à L’Isle des Hermaphrodites32.

Dénonciation morale ou libelle anti-absolutiste ?

Une composition bigarrée et une écriture stéganographique

La réflexion sur les données de la bibliographie matérielle et sur le thème iconographique de la gravure nous a amenée à reconsidérer aussi les caractéristiques formelles de l’ouvrage, qui n’ont pas toujours été suffisamment explorées et interrogées. Il s’agit en effet d’une structure particulièrement dense et complexe. Un premier élément qui attire l’attention est la présence de plusieurs narrateurs, ce qui produit une narration emboîtée dont les différents niveaux sont parfois difficiles à distinguer. Au niveau liminaire se trouve la lettre adressée par un premier narrateur à un de ses amis. Une variation sur le thème de la folie du monde ouvre ce discours. Ce premier narrateur raconte à son destinataire les détails d’un séjour à la campagne chez un hôte récemment rentré en France après un voyage à l’étranger. Le niveau secondaire est occupé par la parole de ce second narrateur, le voyageur-narrateur. Ce dernier relate à son auditoire, constitué d’un petit groupe d’amis, ses aventures, notamment son naufrage sur l’île des Hermaphrodites et sa visite à leur palais. Dès lors, de nouveaux personnages apparaissent, dont un serviteur qui se charge d’expliquer le fonctionnement de l’île et présente au voyageur-narrateur des documents où se fait entendre la voix d’un autre personnage, qui, dans ce monde à l’envers, essaye de « dire la vérité ». À plusieurs reprises, le récit insulaire est interrompu par les conversations des amis qui écoutent le voyageur et le pressent de faire des commentaires sur ce qu’il vient de leur communiquer. Le point de vue est donc systématiquement déplacé, si bien qu’il est difficile d’attribuer certaines affirmations ou positions idéologiques à des personnages ou à des narrateurs précis.

Le récit de voyage et la description des coutumes étrangères n’occupent qu’une partie très limitée de l’ouvrage. La section la plus étendue est consacrée aux Ordonnances, qui en constituent visiblement le centre idéologique. Le style, très différent de celui de la narration insulaire qui précède, donne l’impression d’une cacophonie de voix qui apparente ces ordonnances à un cahier de doléances d’une société en souffrance. Étonnent à la fois la longueur de cette section et la minutie avec laquelle le dysfonctionnement de la société est décrit, non sans allusions concrètes à des initiatives législatives controversées et à certaines dérives du pouvoir monarchique. Il s’agit d’éléments qui plaident en faveur d’une interprétation du texte en tant que libelle visant la société contemporaine, plutôt que fiction utopique ou dystopique.

Trois autres pièces composent le volume, le poème intitulé Contre les hermaphrodites et deux textes à caractère moral33, qui en appellent à des réformes rapides et laissent pressentir une crise politique majeure34. Leur énonciation est déléguée à un dernier personnage, annoncé par le serviteur qui accompagne le voyageu-narrateur, et que l’on pourrait qualifier de « moraliste ». Ces choix rhétoriques renforcent l’efficacité satirique du texte et rappellent le style ou le fonctionnement énonciatif d’ouvrages comme le Moyen de parvenir de François Béroalde de Verville35. De surcroît, il est évident que le rapprochement intertextuel avec le Mundus de Joseph Hall révèle ce qui distingue L’Isle de la tradition dystopique. Alors que le renversement et la caricature informent entièrement le Mundus, L’Isle ne s’y réduit pas. On pressent aussi l’influence de Rabelais et, au niveau figuratif, celle de la Satire Ménippée, visible dans les descriptions de tableaux, de statues et d’autres objets, qui semblent cacher des allusions à des situations, des discours et des personnages pour la plupart encore dissimulés dans cette tapisserie flamboyante36.

Deux exemples suffiront pour montrer l’existence de ces allusions cachées et, peut-être, d’un niveau de signification accessible exclusivement par des changements du point de vue, dirigés par des dispositifs présents dans le texte et assimilables à des anamorphoses. Le premier exemple est à la fois figuratif et lexical. Quand le voyageur-narrateur décide de visiter le palais des Hermaphrodites, il est accueilli par une statue, à moitié immergée dans l’eau et surmontée de l’inscription Planiandrion37. L’édition de Dubois relaie l’explication de Lenglet Du Fresnoy dans l’édition de 1744. Celui-ci interprète cette statue comme une représentation d’Henri III mais, l’hypothèse étant peu crédible, Dubois en avance une autre, en faisant de cette statue un personnage féminin, une représentation de Vénus, figure tutélaire de l’île. Le mot de l’inscription est expliqué de manière encore plus farfelue par Lenglet qui, tout en reconnaissant l’origine grecque du terme, le traduit par « diadème de femme ». La proposition de Dubois n’est pas moins obscure : la traduction du mot serait « humanoïde errant 38 ». Aucun des deux auteurs ne dit par quels moyens il est arrivé à cette traduction, ni quelle serait sa pertinence par rapport à la scène.

Une démarche philologique permet d’aboutir à une conclusion plus satisfaisante. Ces allusions figuratives, obscures pour nous mais sans doute beaucoup moins pour les lecteurs contemporains, montrent leur signification une fois contextualisées. La consultation des recueils d’emblèmes nous aide en effet à imaginer la manière dont ces représentations étaient comprises. La figure du Planiandrion, par exemple, correspond à l’image de Protée, utilisée habituellement comme métaphore de la cour et de sa nature inconstante. Le terme grec, absent des deux dictionnaires consultables à l’époque39, s’avère un néologisme, probablement créé sur la base d’un mot présent dans le contexte littéraire de l’époque, polyandrion. Ce dernier est un lieu décrit dans Le Songe de Polyphile, dont une traduction en français avait été publiée quelques années plus tôt40. Un lecteur savant pouvait faire le lien entre les deux mots, et le terme polyandrion appartient de toute façon au patrimoine lexical classique, car il indique un monument collectif consacré à perpétuer la mémoire des héros morts sur le champ de bataille. Le suffixe -ion étant caractéristique des toponymes, la traduction de polyandrion serait alors « lieu de plusieurs hommes » ou « monument collectif ». Le terme Planiandrion suit le même modèle, tout en substituant à polys (nombreux) planí/plánios (fausseté, tromperie/faux, trompeur), des mots d’ailleurs très significatifs vu qu’ils apparaissent plusieurs fois dans l’Évangile. La traduction de Planiandrion serait alors « lieu de la tromperie/fausseté », ce qui est cohérent avec l’interprétation que nous avons suggérée pour la statue. L’auteur joue ici avec le point de vue du lecteur, qu’il semble vouloir éduquer. D’un côté, il construit un regard naïf qui observe un objet merveilleux tandis que, par le biais d’allusions dérobées, il révèle la vraie nature de ce même objet.

Un second exemple de ce type de procédé apparaît dans la description d’une toile qui représente Bacchus. La figure appartient à l’un des tableaux présentés lors de la visite d’une grande galerie :

Au bout de ceste gallerie, […] estoit le bon pere Liber, sa teste entouree de pampres de vigne, et force de raisins qui pendoient de tous costez. De ces deux mains sortoient deux rouleaux qui s´estendoient de part et d´autre et, de la bouche des Satyres, sortoient aussi deux escriteaux qui regardoient ce gros degouste ; l’un luy demandoit en ces mots : Quis liber ? Et il respondoit en son rouleau : Cui licet ut voluit ducere vitam. L’autre Satyre lui faisoit aussi une autre question en ces termes : Quæ tibi summa boni est ? Et il luy respondit comme a l’autre : Uncta vixisse patellæ nunc semper et assiduo curata cuticula Sole. Dans la frise estoient escrits ces mots : Contemptus perages si vivere cum Jove tendis41.

L’édition de Dubois présente la traduction de ces expressions latines sans se poser la question de leur présence énigmatique, de leur provenance et de leur signification éventuelle, les considérant probablement comme un élément purement décoratif. Pourtant, la digitalisation des ouvrages latins permet actuellement de mieux comprendre l’origine de ces vers et, peut-être, leur signification dans ce contexte : il s’agit en effet de citations des Satires IV et V de Perse dont la cible était Néron42. La figure du « père Liber », peutêtre déjà chargée d’une dimension allusive qui nous échappe, se transforme ultérieurement par l’association à une satire célèbre. La relation intertextuelle semble vouloir créer, encore une fois, un effet d’anamorphose tout à fait suggestif43.

De la satire des courtisans à l’anamorphose de la tyrannie

Les allusions à Néron apparaissent d’ailleurs assez tôt dans le texte et pourraient renseigner également sur la portée idéologique de l’ouvrage. Il est vrai que les parties les plus étendues de la description de l’Isle dessinent le portrait des habitants du palais en tant qu’êtres ridicules, qui s’adonnent, tout au long de la journée, à des activités futiles transformées pourtant en rituels identitaires : s’habiller, se coiffer, s'épiler, manger et même le fait de se réveiller, constituent des moments décisifs de la vie du palais. Toutefois, la représentation comique de ces occupations dérisoires glisse lentement vers la description des lieux et culmine en une visite aux appartements abritant des œuvres d’art. Le tableau de Bacchus, de même que d’autres objets dont les statues des empereurs romains sur lesquels nous reviendrons, appartient à une dimension différente, qui est introduite de façon dissimulée par des références aux « empereurs maudits » de la tradition romaine.

Après une visite à la chambre appelée « autel d’Antinous », le voyageur-narrateur s’aventure dans une autre chambre dont les tapisseries racontent l’histoire d’un autre empereur, que le serviteur-chaperon identifie avec Héliogabale :

[…] me disant en un mot que ceste chambre s’appelloit l'autel d’Heliogabale, et que c’estoit sa vie, ce qui je voyois la depeint. Je le creu aussi tost, me resouvenant de ce que j’en avois autrefois leu, joint qu’en jettant ma veue un peu plus loing, je vy quelques unes des actions les plus dissolues que ce Monstre commettoit44.

Le voyageur-narrateur se lasse pourtant d’observer les gestes de ce dernier personnage et demande à voir le reste du palais, non sans avoir commenté quelques autres images avant de partir :

[…] je luy dy que j'en avois autrefois ouy parler, et que j’aymois mieux apprendre quelque chose que je n’eusse point encore ouye, que ce que je scavois desja […] en passant je luy demanday quelle histoire estoit representee au ciel du lict… il me dit que c’estoit les espousailles de l’Empereur Neron avec son mignon Pythagoras 45.

Si l’allusion à Pythagoras46 pourrait être une référence précise à l’entourage d’Henri III (et par conséquent à la figure de ce dernier), le reste des descriptions apparaissent d’autant plus problématiques que plusieurs personnages sont associés à une même lignée de « souverains hermaphrodites ». La suite de la visite amène en effet le voyageur-narrateur devant une sorte de Sancta Sanctorum qui conserve l’identité institutionnelle du palais et de l’île :

je vy a un des costez de la chambre douze Statues d’albastre representees au naturel et quasi comme revivifiees par une trasmigration, toutes assises en des sieges faits en forme de chaise currule […] Toutes ces Statues estoient fort richement decorees, et paroissoit bien a la grande curiosite qu’on y avoit apportee qu’elles estoient fort cheries et en grand respect. Leurs accoustremens estoient entremeslez, un de l’un et de l’autre sexe, sans qu’on peust bien distinguer lequel leur estoit le mieux seant 47.

Le texte ressemble ici à une « méditation 48 » sur une forme de gouvernement. C’est en effet l’institution impériale qui semble être visée par cette parodie de galerie des Césars49. Une partie de ces personnages (huit au total) est clairement identifiée par leurs noms :

Leurs noms estoient escrits sur leurs diadesmes ; les quatre du coste droit s'appelloient Anthonius, Neron, Othon et Vitelius. A main gauche estoient ces quatre autres, Galenus, Spotus (sic), Demetrius, Apicius 50.

Des quatre personnages qui ne sont pas nommés explicitement, deux sont placés plus haut par rapport aux autres et ils portent des couronnes à la romaine :

[…] les deux qui estoient moins eslevez n'avoient point de diadesme, mais l’un avoit un Aigle aupres de luy, et estoit encore sans barbe, qui me fit juger que c’estoit Ganimede ; aussi vy-je apres son nom escrit au pied de son siege ; l’autre avoit comme deux visages en un, dont l’un des costez estoit d’homme et l’autre de femme. A ses pieds estoit Hermaphroditus genius huius insulæ ; les deux autres au dessus s’appelloient, l’un qui estoit a main gauche, Sardanapalus author Hermaphrodi, et sur l’autre estoit escrit Heliogabalus PP. restau. Ac inst. Volup51.

Ces empereurs « hermaphrodites » sont-ils autant de représentations de personnages contemporains ? On serait en effet tenté de voir Henri III se dessiner derrière la figure d’Héliogabale, d’autant plus que le volume contenant les « ordonnances » est placé près de lui52, ce qui pourrait représenter une allusion satirique au recueil d’ordonnances connu sous le nom de Code d’Henri III53. Pour les autres, en revanche, l’identification reste plus compliquée. Dans le cas de Sardanapale, plusieurs souverains sont associés à cette figure, par exemple dans les Tragiques de d’Aubigné54. Une allusion dans une lettre de Calvin55 laisserait entendre que cet appellatif était attribué aussi à François Ier 56. En ce qui concerne les deux derniers, l’allusion à Ganymède pour l’un, « encore sans barbe », et la figuration de l’autre ayant « comme deux visages en un, dont l’un des costez estoit d’homme et l’autre de femme » pourraient suggérer qu'il s’agit respectivement de Louis XIII, encore enfant en 160557, et d’Henri IV souvent représenté en « Janus François 58 » (fig. 6). Ce dernier personnage (Hermaphroditus genius huius insulæ) est autant la divinité tutélaire de l'île que, on peut le supposer, la cible du discours idéologique de L’Isle des Hermaphrodites.

Fig. 6 : Tombeau de François II de Bretagne et de Marguerite de Foix, dans la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes (transept sud). Détail de la statue nord-ouest, « La Prudence ».

Source/crédit : Wikimedia, domaine public. Photo Florestan.

En l’état actuel de l’investigation, l’interprétation de ces images n’est évidemment qu’une hypothèse de travail. Il faut relever pourtant que, à l’exception d’Héliogabale, pour les autres souverains, il n’y a pas d’association systématique entre « hermaphrodisme » et « homosexualité ». Cela pourrait être, à notre avis, un indice du fait que ces personnages puisent leur « hermaphrodisme » ailleurs que dans la sphère des relations privées.

Ces procédés suscitent plusieurs remarques. D'un côté, étant donné la quantité de descriptions d’objets et de situations qui sont présentées de manière énigmatique, on peut supposer l’existence d’un niveau du texte construit par anamorphose et caché aux yeux des « non-initiés ». Seule une analyse exhaustive de toutes les occurrences de ce type pourra trancher sur le sujet, mais si cela est avéré, nous serions devant un type d’écriture stéganographique, dont le but est de dérober, sans cacher, la dimension polémique du discours, tout en attribuant de nouvelles significations à des éléments du texte déjà connus, en laissant planer le doute sur leur vraie signification. Il s’agirait d’un niveau de discours parallèle à celui, plus apparent, de la satire des frivolités des courtisans. D’autre part, ces aspects de la construction narrative permettent de mieux saisir les contours de son origine auctoriale ; les références littéraires, le raffinement de la construction rhétorique, le style singulier qui rappelle les procédés utilisés par les satiristes anglais, dessinent la physionomie d’un auteur expérimenté dont les positions idéologiques montreraient une attitude critique par rapport aux dérives « impériales », considérées comme « tyranniques » de l’institution monarchique. Tous ces éléments pourraient aider ainsi à formuler, à l'avenir, des hypothèses d’attribution sinon pleinement convaincantes, du moins plausibles.

L'intérêt des érudits du xviiie siècle

La possibilité que, dans L’Isle des Hermaphrodites, cette seconde signification de l’allégorie de l’Hermaphrodite (le tyran) se superpose à la première (le courtisan opportuniste) mérite d’être prise en considération pour d’autres raisons aussi. La présence d’éléments caractéristiques d’un imaginaire potentiellement anti-absolutiste, pourrait expliquer en effet l’intérêt suscité par ce texte chez les érudits du xviiie siècle, comme les frères Godefroy ou encore l’abbé Lenglet Du Fresnoy, dont l’interprétation de L’Isle comme satire de la cour d’Henri III s'avère à tel point agressive qu’elle en devient, parfois, involontairement comique. Lenglet, qui fut aussi un militant politique, emprisonné plusieurs fois, était un personnage sulfureux, tout le contraire d’un curé érudit penché sur ses livres. Ses choix éditoriaux pourraient alors être motivés par une opération de propagande dont le but était de critiquer les abus commis en son temps par le pouvoir monarchique. L’Isle lui aurait offert un discours polémique et des allégories adaptés aux exigences de la situation contemporaine. Cette exigence d’appropriation justifierait, dans l’édition de Lenglet, la mise en valeur exclusive de la représentation du tyran efféminé associée à Henri III, au détriment de possibles allusions à la cour d’Henri IV (embarrassantes et importunes bien qu’explicitement attestées), qui seraient alors systématiquement effacées afin de laisser le champ libre à la construction implicite d’une dichotomie qui oppose Henri IV (le « bon roi ») à Henri III (le « mauvais roi »), opposition que nous retrouvons dans la Henriade59.

Ainsi, la simple évocation (ou fabrication propagandiste) de certains traits du comportement suffirait à rappeler le tyran. L’effémination dans la représentation de certains personnages historiques, évoquant Néron, le tyran par antonomase, ne serait alors qu’une métaphore politique. Cela expliquerait pourquoi elle a été utilisée aussi bien dans les contextes français qu’anglais, pour critiquer des souverains qui ont essayé de mettre en place l’absolutisme60, comme Charles Ier61, mais aussi Jacques Ier ou Elizabeth Ire, vers la fin de son règne.

***

L'étude de la circulation et de la réception de L’Isle des Hermaphrodites sur la longue durée permet d’avancer des hypothèses sur l’origine et les visées de l’ouvrage et, indirectement, sur la question auctoriale. C'est pourtant l’étude stylistique et rhétorique qui offre la perspective la plus intéressante. En définitive, tant l’étude stylistique et rhétorique du texte que le contexte de ses rééditions au xviiie siècle semblent confirmer que L’Isle des Hermaphrodites est moins une dystopie, satirisant les mœurs dépravées des cours d’Henri III ou d’Henri IV, qu’un libelle politique déplorant les nouvelles pratiques de gouvernement qui se font jour à la charnière des xvie et xviie siècles. Sous le voile banal d’une satire misaulique, dont la tradition littéraire contemporaine offre de nombreux exemples, c’est une représentation du tyran qui paraît se dessiner sur le fond. Bien que l’enquête menée jusqu’ici ne permette pas (encore) de lever l’anonymat du texte, elle en ouvre pourtant la lecture et en autorise une nouvelle édition critique.

![Fig. 1 : Gravure « Les Hermaphrodites. », dans Tomas Arthus, L’Isle des Hermaphrodites nouvellement descouverte […], s. l., s. n., 1605 (exemplaire REM. IV 698, Bayerische Staatsbibliothek).](docannexe/image/551/img-1.png)