« La crainte de déplaire à des Magistrats, qu’on croyait protecteurs de ces brochures, a fait taire toutes les lois1 ». Ce paradoxe est énoncé par Malesherbes dans les premières pages de son Mémoire sur la librairie. Le premier président de la Cour des aides, nécessairement habitué du Palais, sait à quel point l’environnement des tribunaux est une « grande boutique aux libelles2 ».

Les spécificités matérielles et juridiques des libelles en font des enjeux de vente. Le format du libellus, du petit livre3, favorise des modes de distribution aussi rapides que discrets reposant sur des acteurs multiples. Il s’agit par ailleurs de manuscrits ou d’imprimés prohibés faisant une large place à la polémique4. Des stratégies commerciales visent conjointement à entraver le travail de police du livre et à susciter l’intérêt des lecteurs. L’étape de la distribution demeure par conséquent indispensable à l’écoulement d’une production dont les enjeux sont largement économiques et elle est essentielle pour le contrôle des écrits. Les vendeurs sont aux avant-postes du marché des libelles dans la mesure où ils font vivre le texte par sa commercialisation et lui permettent d’en assurer la diffusion comme objet concret au sein d’un espace précis. Cet aspect mérite d’être investigué en délaissant quelque peu la figure littéraire de l’auteur pour mener à bien l’étude précise de la territorialisation des écrits polémiques.

La production et la diffusion parisienne des informations au xviiie siècle ne sont pas homogènes, tant du point de vue spatial que social, et à différentes échelles. Divers lieux parisiens, tels que le Palais Royal ou l’enclos du Temple, contribuent à la constitution d’un marché du libelle. Le Palais de Paris, situé sur l’île de la Cité, réunit une collection de tribunaux et de nombreuses boutiques. Il présente le cas d’un enclos judiciaire et commercial prisé par des vendeurs et des consommateurs de brochures interdites. Cette pratique locale est identifiée à la fois par les commissaires du Châtelet et par le bailliage du Palais5. Ces deux juridictions royales veillent à la police de la capitale, c’est-à-dire à son administration dans de nombreux domaines, mais aussi à l’exercice de la justice criminelle et civile. L’étude des pratiques et du fonctionnement institutionnel de la juridiction du Châtelet a profondément renouvelé la connaissance de la police parisienne et de son inscription territoriale6. Le cas du bailliage du Palais a en revanche été largement laissé au second plan7. Son fonds conservé aux Archives nationales est pourtant riche8 Les procédures criminelles, les observations du procureur du roi et les règlements de police éclairent l’activité d’encadrement de la vente de l’écrit menée par la juridiction du bailliage au sein de l’enclos palatial.

Le Palais forme un territoire particulier pour les libelles, à plusieurs égards. En premier lieu, il concentre des juridictions, notamment des cours souveraines, dans un territoire qui est lui-même du ressort judiciaire du bailliage du Palais. Ce statut n’empêche pas les interventions des officiers du Châtelet. Par ailleurs, la délimitation réglementaire parisienne cantonne les libraires à la rue Saint-Jacques et au Palais jusqu’à la dernière décennie de l’Ancien Régime9. Des lieux plus ou moins formels de productions écrites constitués par des bureaux d’écrivains, des greffes, des tavernes ou des buvettes, complètent cette présence commerciale.

En déplaçant le regard des auteurs vers les vendeurs, on vise à dresser une micro-géographie du commerce du libelle qui permettra de comprendre en quoi ces écrits sont un outil dans la construction des espaces parisiens. L’enclos est en effet une centralité pour la diffusion des libelles à l’échelle de la capitale dans le sens où il domine des périphéries mises à contribution de diverses manières et où il polarise l’activité des vendeurs et de la police de la librairie. Le poids spécifique du Palais questionne son rôle singulier à la fois dans l’écriture et la vente des opuscules, surtout quand ils sont prohibés. Le contrôle des écrits soulève des enjeux de définition de ressorts de la part des juridictions parisiennes. Il donne aussi matière à réfléchir sur le statut que le lieu de vente confère à l’écrit.

Un lieu de diffusion de libelles dans la capitale

Le Palais, un pôle informationnel

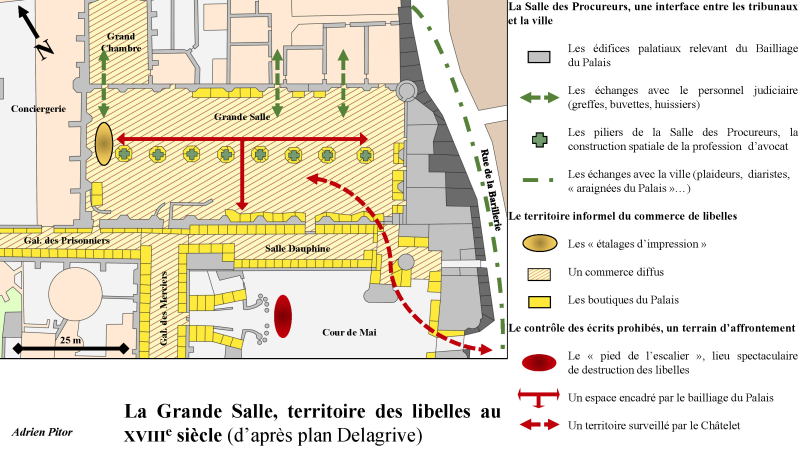

Le Palais forme un pôle de réception et de diffusion orale et écrite, imprimée et manuscrite des nouvelles10. Les salles d’audience, et au premier chef la Grand-Chambre, constituent le premier jalon de l’itinéraire de l’information juridique11. L’ouverture des portes est le signe de la publicité. Les textes normatifs y sont lus et enregistrés et la plupart des lits de justice s’y tiennent. Le Palais forme un des points de départ des parcours des jurés-crieurs au xviiie siècle12. La diffusion des libelles est liée aux pics de fréquentation, tels que la messe de rentrée du Parlement, qui se tient dans la Grande Salle (voir image 4). Mathieu Marais rapporte qu’en novembre 1729,

un homme habillé en moine a distribué, le jour de la rentrée au Palais, un libelle affreux contre M. de Lévis et sa famille, et contre le Cardinal-ministre. Il est intitulé : Manifeste pour l’abbé Panseron ; je ne l’ai pas vu, je le sais d’une personne qui l’a lu ; il est très grossièrement écrit, et le faux moine a bien fait de s’enfuir. Je tâcherai de le lire ; il y a eu 3 à 400 distribués aux avocats après la harangue dans la foule13.

Le Palais lui-même fait événement. La contextualisation événementielle des libelles est indispensable tant les références à l’actualité y sont constantes14. Or le Palais est un des lieux à prendre en compte dans cette contextualisation car il est à l’origine d’une actualité judiciaire, politique ou administrative.

L’activité des juridictions est relayée par la presse15. Au-delà des factums et des mémoires rédigés dans le cadre des affaires civiles, les avocats font de plus en plus fréquemment imprimer des pièces diverses au sujet des affaires criminelles de manière à les porter au-delà du tribunal16. L’attente de mémoires sur les affaires provoque parfois des émeutes devant les échoppes des libraires et aux alentours des maisons d’avocats17. Les prolifiques diaristes parisiens du xviiie siècle, tels que l’avocat Edmond-Jean-François Barbier ou le libraire Siméon-Prosper Hardy, se renseignent expressément auprès des gens du Palais et dans l’enclos. Une nouvelle discutée au Palais est présentée comme plus légitime qu’une nouvelle diffusée ailleurs dans la ville. Les nouvellistes ne répugnent pas à joindre à leurs journaux, immédiatement ou ultérieurement, des mémoires, des transcriptions d’arrêt, des discours sortis de chez les libraires et les colporteurs. La frontière entre la plume et le plomb est assez fluctuante18.

Les locaux palatiaux constituent une chaire pour les discours parlementaires et servent d’écritoire pour les missives à destination des ministres ou des amateurs d’actualités19. La primeur des informations renforce les bureaux du Palais comme source continue de nouvelles qui caracolent de bouches en oreilles et de lettres en feuilles de manière comparable à « une fusée volante qui dans son explosion, dispense et répand en un clein d’œuil à droite et à gauche ses feux et ses étincelles20 ».

L’enclos se distingue comme un lieu de réception, de diffusion et de redistribution des nouvelles. Ainsi, Robert de Saint-Vincent rapporte que les parlementaires établissent une permanence à l’hôtel du Premier Président jusqu’au dénouement des événements qui suivent l’attentat de Damiens21. Les informations propagées depuis le Palais sont diverses ; elles relèvent des domaines tant judiciaires et politiques que commerciaux et économiques, elles sont officielles ou officieuses. Le Palais marchand, c’est-à-dire le vaste ensemble composé des boutiques palatiales, est un pôle de cette géographie parisienne de l’information payante22. Le commerce des écrits tire profit de ce haut lieu d'attraction et de fréquentation liées à l'activité commerciale23. Les gazettes y sont louées ou prêtées24. En attendant sa convocation pour une affaire, un homme de loi d’Abbeville lit une feuille de la Gazette de Hollande obtenue d’une colporteuse de la Grande Salle25. La Grand-Chambre ou le parquet des Huissiers servent alors momentanément de cabinet de lecture.

Les libelles sont des sujets de discussion. Comme Mathieu Marais, Siméon-Prosper Hardy entend parler de l’existence de libelles auxquels il n’a pas eu accès26. Les tournures passives ou impersonnelles sont récurrentes sous la plume des diaristes : « on distribue », « on a répandu dans le public », « il court dans Paris un imprimé », « il m’est passé sous les yeux », « il se distribuait » ou « il venait de se distribuer » sont autant de formules qui suggèrent que les libelles sont animés d’eux-mêmes par un mouvement interne. La diffusion relèverait d’un climat ambiant.

Le Palais de justice, cadre des libelles

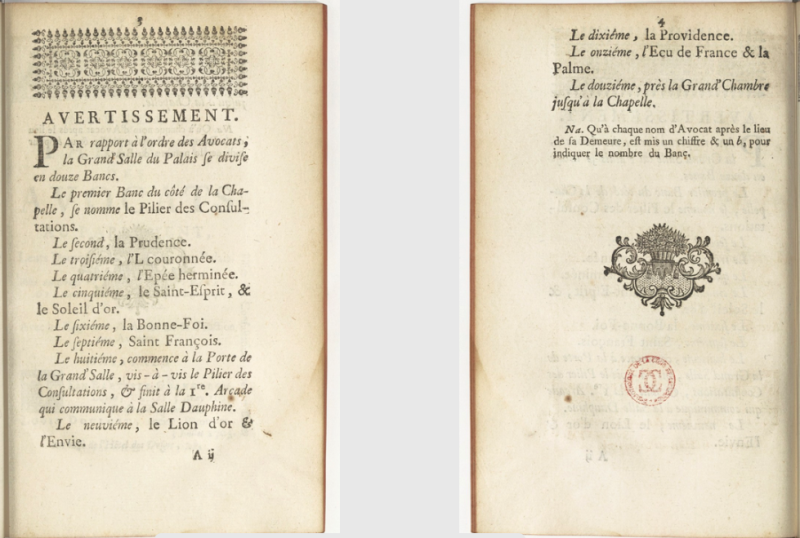

Certaines brochures liées aux procès en cours associent, selon l’expression de Sarah Maza, « vies privées » et « affaires publiques »27. Originellement insérés comme pièces justificatives dans la procédure, ces mémoires s’autonomisent pour exposer les affaires au grand jour28. Ils intègrent les stratégies professionnelles des avocats et construisent la notoriété de ces derniers auprès des hommes de loi, de la clientèle et du lectorat. La Grande Salle, qui correspond peu ou prou à l’actuelle salle des pas perdus, est qualifiée aussi de « Salle des Procureurs ». Elle structure le recrutement des clients des avocats et leur activité professionnelle. Des libraires y régissent des échoppes réparties autour des piliers et assurent une forme de permanence pour les bancs qui s’y trouvent. Ce terme désigne des grands coffres et de grands meubles à disposition des avocats et leur servent de lieu de réception de courriers professionnels. Le tableau de l’ordre des avocats au Parlement les répartit en fonction des piliers de la Grande Salle. La construction professionnelle des avocats et des procureurs et l’organisation spatiale sont liées.

Fig. 1 : Pierre Gillet, Nouveau tableau des avocats au Parlement, leurs demeures, & leurs bancs au Palais, 1762, C.-E Chenault, Paris, p. 3-4.

Source/crédit : gallica.bnf.fr/BnF.

La salle des Procureurs est le lieu d’une concurrence interne à la profession. La multiplication des mémoires chez les vendeurs d’imprimés relève d’une forme d’occupation spatiale et visuelle qui légitime le professionnel du droit qui en est l’auteur et lui permet une appropriation de l’espace social et économique29.

Les mémoires d’avocats ne sont pas nécessairement polémiques et prohibés. Ils intègrent des stratégies à la fois commerciales et judiciaires ainsi que des ambitions littéraires. Certains auteurs y voient le prolongement à l’extérieur des salles d’audience de la liberté de parole garantie au sein du tribunal30. D’ailleurs, la parution se fait sans censure préalable. Certains arrêts du Parlement sont imprimés pour être vendus dans la Grande Salle. Cet usage est susceptible de cacher des intentions polémiques. Les titres parfois ajoutés aux arrêts du Parlement par les diffuseurs en modifient le sens pour attirer le lecteur ou pour mettre en faveur une partie. À plusieurs reprises, des arrêts du Parlement défendent d’imprimer des arrêts sans permission de la Cour pour éviter cette pratique31. En 1729, le Parlement réaffirme cette interdiction alors qu’un libraire du Palais nommé Mesnier a publié un de ses arrêts sous le titre Arrêt rendu en faveur des dames. Ce titre est jugé indécent dans la mesure où une affaire particulière est érigée en décision générale et où il porte sur des affaires d’honneur32.

Linguet, avocat, homme du Palais, auteur de libelles, insiste, dans l’avertissement de sa Théorie du libelle, sur la tension entre la proclamation des arrêts du Parlement et la diffusion d’une « glose » depuis le Palais33. Les mémoires judiciaires revêtent par moments des atours politiques et polémiques et convoquent alors un « public » ou le « peuple » qui construit une image politisée de son lectorat potentiel34. Parfois, les « écritures de Palais » relèvent de l’invective et se font injurieuses35.

Certaines productions polémiques mentionnent le Palais de manière métonymique. Ainsi, des estampes évoquent un « Palais à louer » à l’occasion de l’exil parlementaire de 173236. Les hommes de loi sont assimilés au Palais tandis que le lieu en vient à symboliser les tribunaux. Le Palais forme ainsi un haut lieu de la géographie imaginaire des libelles, à côté des fausses adresses. Son emplacement est d’autant plus investi d’une valeur symbolique dans l’espace parisien de l’information qu’il occupe une position centrale et qu’il abrite l’activité judiciaire. Les libelles participent au dessin d’une spatialité propre au monde de la justice et de l’écrit.

La salle des Libraires, un territoire de l’écrit

Un monde de la copie

Aucune presse n’est présente dans l’enclos palatial. En revanche, une partie du travail de rédaction et de copie se fait localement. L’écriture s’organise autour d’un micro-territoire complexe structuré par les relations entre le personnel des tribunaux et les scribes. La rédaction judiciaire est un préalable à certains libelles. La proximité avec les juridictions et leur personnel est mise à profit par les plumitifs palatiaux pour bénéficier des informations liées aux procédures et accéder aux locaux. Les liens interpersonnels sont forts au sein de l’enclos et les circulations entre le monde de l’écrit et celui des auxiliaires de justice sont fréquentes. Ainsi, à force de vendre des livres prohibés, Charles Pecquet est dégradé de sa maîtrise de librairie et se reconvertit comme huissier du Palais37. La veuve du libraire Jean Baptiste Legras se remarie quant à elle à un buvetier du Parlement38.

L’usage des locaux favorise les circulations d’un univers à l’autre. En 1771, les sept à huit entreprises d’écriture de la Grande Salle établissent des recueils complets d’arrêts et des listes de condamnés à l’exil avant de les annoncer sur place, c’est-à-dire d’en faire la réclame39. Elles sont complétées par l’activité d’une douzaine d’écrivains plus modestes, localisés dans des bureaux de la Cour de mai40. D’autres écrivains travaillent de manière plus ou moins discrète dans des buvettes et des débits de boissons. L’inspecteur chargé de la librairie, Joseph d’Hémery, note

[qu’il] y a dans la Cour du Palais, à gauche en montant par l’escalier qui donne, vis-à-vis de la rue de la Draperie, la nommée Musart qui vend de l’eau de vie. C’est la retraite de la plupart des écrivains41.

La position économique et topographique exprime une situation intermédiaire entre extérieur et intérieur, entre l’étage noble et le plain-pied, et entre monde judiciaire et monde profane. L’inspecteur concède toutefois que les écrivains font copier les textes prohibés par des personnes étrangères à l’enclos. Il fait le constat amer de ses difficultés à saisir ces individus qui sont de « véritables araignées du Palais qui n’ont aucun domicile fixe ni connu et qui logent dans des greniers où il est impossible de les découvrir42 ». La production de brochures illicites dans le reste de la ville complète les copies locales.

Les espaces informels du commerce de libelles

Du côté cette fois de la diffusion d’écrits venant de l’extérieur, le débit de libelles dans l’enclos représente une voie alternative à d’autres modes de distribution, tels que la diffusion postale43. L’itinérance, la fixité et la dissémination interlope forment trois modalités de ventes.

Les colporteurs effectuent une partie de la diffusion44. Ils s’adressent à un marché composé, d’une part, des visiteurs du Palais tels que les hommes de loi et les plaideurs, et, d’autre part, des libraires. Leur nombre est limité à huit ou neuf et ils disposent « [d’]étalages d’impression45 » faits de tréteaux. En principe, leur activité est restreinte aux édits, déclarations, ordonnances, arrêts dont l’impression a été ordonnée, aux almanachs et aux petits livres jusqu’à huit feuilles46. Le colporteur Juineau est établi entre le parquet du Parlement et les Eaux et Forêts, à quelques pas de la Grand-Chambre. En 1725, il achète douze exemplaires d’un écrit janséniste à un libraire de la rue Saint-Étienne-des-Grès, à proximité de l’université47. Cinq d’entre eux sont revendus à un libraire de la Grande Salle tandis que le reste est débité à des particuliers dont un prêtre de la paroisse Sainte-Marguerite, concernée par cette affaire. Certains vendeurs non autorisés fournissent les libraires, à l’instar d’un certain Martin, colporteur sans qualité, qui livre des lettres du secrétaire de Voltaire à la veuve Amaury en 176448.

En second lieu, les brochures illicites sont vendues par des libraires fixes. Les imprimés sont rangés « tant sur les tablettes, quarrés et dans les armoires et tiroirs desdites boutiques49 ». Quelques noms réapparaissent régulièrement : la veuve Amaury d’ailleurs embastillée, Augustin Granger, la veuve Morel. Ces individus s’inscrivent dans une logique micro-territoriale. Les plus suspects, pour parler comme les juridictions parisiennes, sont répartis dans la Grande Salle et complètent la vente légale. Ils profitent de l’organisation des commerces à une échelle extrêmement fine.

Les déplacements au sein du bâtiment facilitent la vente d’écrits sous le manteau dans les galeries et cours marchandes. L’entrelacement des activités et de la présence de la foule encourage ces pratiques. Ainsi, la balayeuse de la Grand-Chambre est coutumière de la vente de libelles prohibés. D’Hémery rapporte en 1757 à Nicolas-René Berryer, lieutenant général de police de la ville de Paris, les tactiques employées :

[…] elle prend les précautions les plus grandes en n’en vendant qu’à des personnes auxquelles elle les va porter secrètement dans la Grand Chambre pendant qu’on tient l’audience50.

En 1733, le procureur général du Parlement Guillaume-François Joly de Fleury avait déjà fait état au lieutenant général de police René Hérault de la généralisation de la dissimulation :

Je ne saurais rien découvrir au Palais parce que les vendeurs sont gens qui arrivent avec 2 ou 3 exemplaires sous leur habit, et qui, parlant à l’oreille de quelqu’un, tirent un exemplaire, le mettant dans la main, de manière qu’on ne peut s’en apercevoir, si on n’a des gens sûrs qui aillent et viennent dans la Grande Salle à la découverte51.

Le personnel judiciaire subalterne, à l’instar des garçons de buvette de la 3e des Enquêtes et de la 2e des Requêtes, profite de sa situation pour contribuer à l’économie illicite de l’écrit52. La balayeuse de la Grand-Chambre et les garçons de la buvette forment un personnel affecté aux juridictions, pris dans un entre-deux social et spatial.

La saisie d’exemplaires prohibés est rare. La distribution diffuse vise à assurer plus de discrétion pour les vendeurs et à justifier que les écrits incriminés ne fassent pas partie du fonds de commerce. Elle montre surtout qu’il s’agit d’une activité complémentaire pour les débiteurs. Malgré son insertion dans des édifices judiciaires et institutionnels, la Grande Salle se présente comme un territoire de l’informel marqué par un continuum entre légalité et clandestinité53. Les territoires sont tissés par les gestes et les interconnaissances. On se scrute, on se parle, on se connaît, on collabore et on s’affronte parfois. À ce titre, il s’agit d’un espace à saisir pour les autorités parisiennes, tant du point de vue intellectuel qu’institutionnel.

Saisir le monde des libelles

Le Parlement, une mise en scène de la répression

La répression des libelles par le Parlement est ambivalente54. Elle est loin d’être systématique dans la mesure où certains écrits, bien qu’interdits, sont favorables au Parlement. Pour Malesherbes, la sévérité des textes royaux, que ce soit l’ordonnance de Moulins ou la Déclaration du 16 avril 1757, les rend en bonne partie inapplicables. La lacération, lorsqu’elle est effective, a par ailleurs un effet paradoxal en ce qu’elle assure la publicité de l’écrit prohibé et qu’elle lui confère une valeur économique55. Cette « censure à Grand Spectacle » est parfois relayée par l’affiche, si bien que les arrêts font figure de « contre-libelles »56. Théâtraliser la répression, c’est courir le risque de voir l’oppression symétriquement mise en scène57. Dans le cas du Palais, l’expression publique de la destruction n’efface ni la réactualisation du libelle par le débat judiciaire ni le rôle du greffe comme lieu de conservation, comme nous allons le voir.

Trois lieux – la Grand-Chambre, les greffes et la Cour de mai – interviennent dans la mise en scène de la répression parlementaire. La Grand-Chambre joue un rôle premier en tant que salle d’audience. Cœur du spectacle judiciaire, elle assure de la publicité aux écrits prohibés. Il peut même s’agir de stratégie de diffusion. En décembre 1755, les remontrances sont imprimées « sur la minute » en dépit d’un arrêt du Parlement l’interdisant. Selon Barbier, « l’arrêt n’est que de forme, pour mieux instruire le public que ces remontrances se vendoient, ce qui se fait même dans la Grande Salle du Palais58 ».

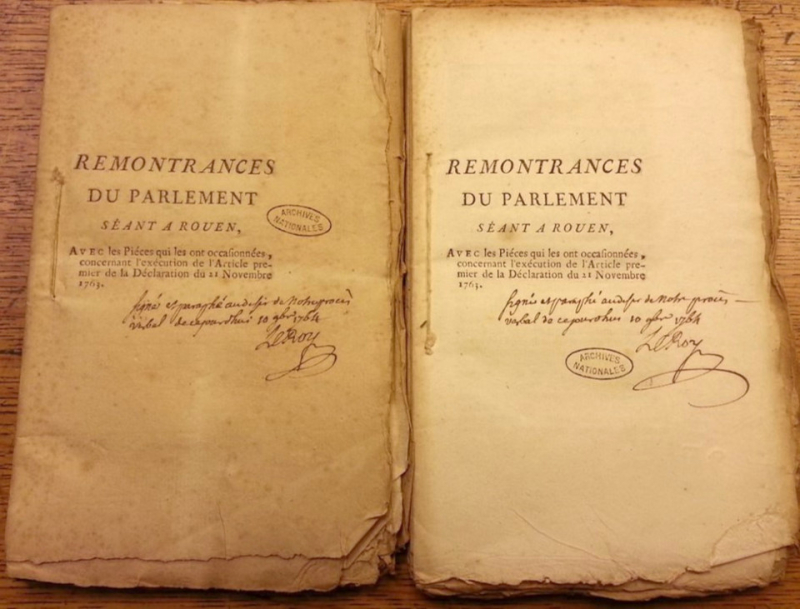

Les écrits prohibés sont apportés au greffe pour y être détruits. Cette injonction est largement fictive59. Toutefois, elle confère au greffe un rôle central à la fois de conservation, d’expertise et de destruction. Des libelles modèles sont gardés comme pièces à conviction et moyens de comparaison en cas de saisie. La potentialité subversive des greffes n’est pas négligeable. Ces lieux sont reculés, surveillés et fermés au public. L’inventaire des petites caisses d’écrits saisis est mené dans les greffes60. Les exemplaires sont alors contresignés. Enfin, les greffes sont un lieu de destruction discrète mais bien officielle.

Fig. 2 : Exemplaires des Remontrances du parlement de Rouen.

Les pièces saisies sont paraphées et signées par le lieutenant général du bailliage du Palais. Elles sont conservées au greffe du bailliage du Palais

Source/crédit : Archives nationales. Z² 3002. 10 novembre 1764. Photo Adrien Pitor.

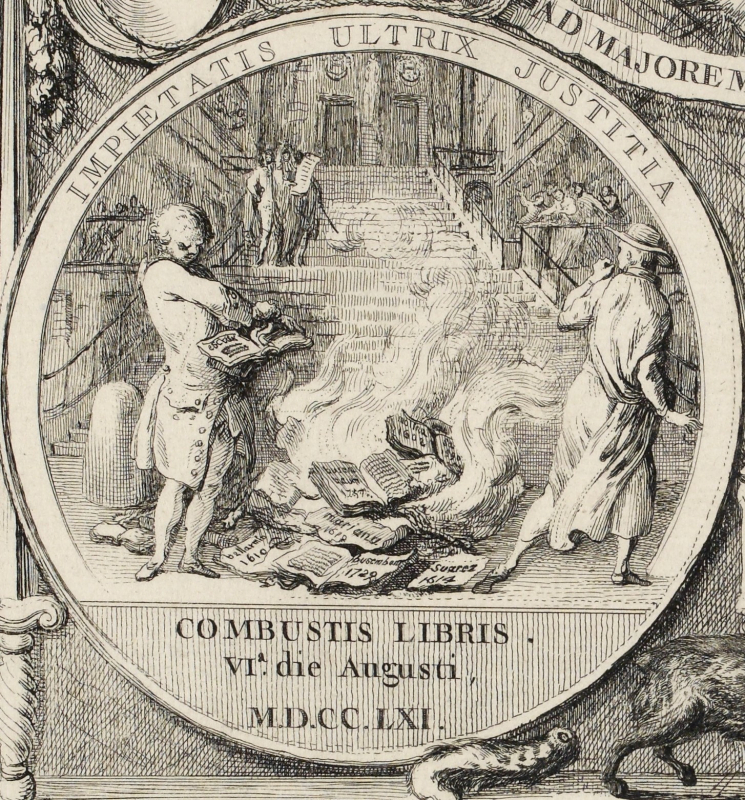

L’analogie entre l’exécution publique et la destruction de l’écrit s’exprime dans la Cour de mai, aux pieds des escaliers qui mènent à la Cour des aides. L’exécuteur de haute justice assure l’une et l’autre pratique. La destruction de l’écrit est opérée par deux gestes successifs. La lacération, qui renvoie à l’écartèlement de l’ouvrage, précède le bûcher proprement dit. L’impact visuel, oral voire olfactif est fort. Il est d’autant plus saisissant que les gestes sont effectués à quelques pas des lieux de ventes d’imprimés. Ce geste est érigé par Gabriel de Saint-Aubin en symbole à l’occasion de la condamnation d’écrits jésuites par le Parlement le 6 août 1761.

Fig. 3 : Gabriel de Saint-Aubin, L’Expulsion des jésuites, 1761, estampe, Paris, musée Carnavalet, G.5141 (extrait).

Source/crédit : Paris Musées/musée Carnavalet.

Entre rivalités et complaisances policières

L’évocation permanente des libelles par les diaristes parisiens contraste avec l’action policière du bailliage du Palais. La faiblesse des moyens d’encadrement ou les habitudes de corruption et prévarication ne suffisent pas à expliquer ce décalage61. Il traduit aussi une volonté de ne pas entraver un commerce fragile pour certains. Toutefois, il existe des formes de connivence entre les auteurs et les autorités, en particulier lorsqu’il s’agit pour le Parlement de laisser s’exprimer un discours qui lui est favorable. En outre, la volonté est de surveiller plutôt que de réprimer62.

Les enclaves judiciaires forment un cadre propice aux ventes de libelles63. Les autorités ont conscience de l’implication du Palais dans le développement d’un discours subversif au point que le procureur du roi au bailliage Charles Minier apprend du garde des Sceaux « que la voix publique avoit accusé auprez de lui les libraires du Palais de se permettre journellement [une] vente prohibée64 ». Le lieutenant général de police La Reynie rapporte au commissaire Delamare qu’un libraire s’est abrité derrière le « conflit de juridiction » lors d’une visite65. Alors même que la police de la librairie dans l’enclos palatial relève du bailliage du Palais, la lieutenance générale de police s’immisce dans le territoire par le jeu de ses inspecteurs. Ainsi, l’enclave palatiale est l’objet d’un surinvestissement policier.

Les gestes policiers associent l’information et l’observation à l’action. Plusieurs agents, du bailliage ou du Châtelet, investissent ce rôle. Les mouches stipendiées par le Châtelet scrutent les agissements des divers acteurs. Plus ouvertement, les huissiers du bailliage observent les galeries et les cours. Enfin, le parquet du bailliage lance des investigations après un réquisitoire. Le procureur du roi se doit d’être attentif aux rumeurs publiques. Cette approche donne lieu à des tournures passives qui font écho aux formules des diaristes. L’exposé de l’arrêt du Parlement d’avril 1762 supprimant un imprimé intitulé Mémoire de l’université évoque la « brochure qui […] était tombée entre les mains » des gens du roi. Dans une logique de bureaucratisation policière, l’inspecteur de la librairie Joseph d’Hémery identifie les libraires parisiens par degré de suspicion et les caractérise physiquement66. Il se construit un paysage figuré et corporel de la vente imprimée ou, pour ainsi dire, une sorte de répertoire physionomique mental. De manière réciproque, il admet être lui-même reconnu des écrivains de l’enclos. La remontée d’une information, d’où qu’elle vienne, est souvent à l’origine d’une visite par les officiers du bailliage du Palais.

Certaines perquisitions ciblent les vendeurs, les libraires, les colporteurs ou les écrivains suspects, tandis que d’autres se veulent générales et concernent l’ensemble des débits d’imprimés du Palais. Si les itinéraires demeurent analogues, le circuit des officiers n’est pas systématique. Ces modulations s’expliquent par la tension entre l’exhaustivité de la visite et la nécessité de l’originalité afin de rendre la perquisition efficace. En février 1757, les officiers du bailliage visitent successivement les pourtours puis les piliers de la Grande Salle, la galerie des Prisonniers et enfin les étalages d’impression près de la Grand-Chambre et du parquet des Gens du roi67. Si l’itinéraire va du centre socioprofessionnel des gens du livre jusqu’à ses périphéries, il n’en demeure pas moins que les officiers commencent par les libraires réputés les plus honnêtes. Moins de deux mois plus tard, les agents du bailliage entament leur visite par la galerie des Prisonniers et l’achèvent par celle du perron de la Sainte-Chapelle68. Lors des deux visites de 1757, aucun écrit prohibé n’est trouvé. La seconde perquisition de tous les vendeurs d’imprimés du Palais a duré quatre heures. La brièveté est manifeste puisque le temps de visite est de moins de dix minutes par lieu de vente. Les gestes sont rapportés de manière souvent expéditive par les procès-verbaux. Les officiers du bailliage du Palais affirment qu’ils ont

scrupuleusement recherché dans les tablettes et derrière icelles, ensemble dans les tiroirs et armoires dépendants de chacune des dittes boutiques, et exactement examiné partout, chez tous les dits libraires,

et de conclure : « nous avons eu la satisfaction de ne rien trouver de contraire aux règlemens »69. Toutefois, l’amplitude de quatre heures laisse le temps de cacher ou d’évacuer les écrits prohibés.

Au « paysage figuré et corporel » des autorités parisiennes répond celui des vendeurs vis-à-vis des autorités. Les merciers insistent sur l’inefficacité des visites du bailliage qui sont faites au vu et su de tous70. La structure de la Grande Salle rend visible et audible tout ce qu’il s’y passe et permet à chacun de se dissimuler derrière des piliers ou des bancs. Il est d’ailleurs vraisemblable que les signalements physiques établis par d’Heméry l’aident à « reconnaître de loin71 ». La familiarité des débiteurs de libelles avec les pratiques policières se perçoit lors des interrogatoires. La veuve Amaury ainsi que la femme Morel déclarent « agir comme leurs confrères72 ». Un autre argument joue sur l’ambiguïté entre lectorat et vente, et confond les écrits commercialisés et les écrits destinés à l’usage personnel et privé des libraires. Enfin, certains invoquent la nécessité de vivre et de faire du commerce73.

Les perquisitions sont un moyen de réaffirmer les règlements de librairie74. Une visite infructueuse de septembre 1787 est suivie par une ordonnance de police qui rappelle à cette occasion l’obligation

de s’abstenir d’exposer en vente dans leurs boutiques, vendre ou faire vendre par quelques personnes que ce soit, au Palais, aucuns ouvrages imprimés sans permission, comme aussi aucunes brochures clandestines75.

Les déplacements policiers relèvent en réalité d’une mise en scène de leur action. Il faut donner à voir la police agissante à la fois pour faire montre d’une action en faveur de l’ordre public et pour faire face à la concurrence du Châtelet76.

Une affaire d’exception est particulièrement instructive77. En 1788, le bailliage du Palais condamne François Barnabé Tillet à la fustigation et à trois ans de galères pour avoir vendu dans le Palais des écrits prohibés. Cette sentence est d’autant plus lourde qu’elle est rare. François Barnabé Tillet est repéré par un huissier du Palais à deux reprises dans la même journée à distribuer des libelles dans la Grande Salle. Cette réitération est considérée comme une défiance vis-à-vis de l’autorité du bailliage du Palais et surtout elle discrédite ce tribunal aux yeux des juridictions concurrentes. L’affaire indique a contrario les modes d’action habituels du bailliage. On repousse les vendeurs sans les pourchasser. Les accommodements et les négociations l’emportent sur la répression.

En matière de librairie, les prérogatives du lieutenant général de police sont primordiales et excèdent largement les capacités d'intervention des autres juridictions. Les affaires de libelles donnent cependant l’occasion au Châtelet d’outrepasser ses limites par le jeu des inspecteurs. L’intention est de satisfaire une demande de prise en main de la capitale formulée par certains agents du Châtelet, à commencer par le commissaire Nicolas Delamare qui écarte l’idée de faire reposer le contrôle de l’écrit sur le bailliage du Palais :

Ainsi l’on ne pourroit sans beaucoup déranger l’ordre public, séparer [la librairie] de ces autres parties, & en commettre les soins à un autre Tribunal [que celui du Châtelet]78.

Les questions de librairie sont un cheval de Troie pour les intrusions du Châtelet dans l’enclos du bailliage du Palais. C’est d’ailleurs un des seuls domaines d’intervention, quoique discret, qui perdure après l’édit de 1712 visant à mieux définir les limites et les compétences du bailliage du Palais.

Les affaires de libelles alimentent la concurrence institutionnelle entre le Parlement, le Conseil et la librairie79. Un processus analogue se joue sur le terrain entre les juridictions. Aussi, plutôt que d’envisager la vente de libelles comme le résultat de la multiplication des enclaves, il convient de noter que la police de la librairie constitue un moyen d’outrepasser la fragmentation territoriale de la police parisienne.

Fig. 4 : Plan de la Grande Salle, territoire des libelles au xviiie siècle.Source/crédit : d’après le plan de Delagrive. Réalisé par Adrien Pitor.

Conclusion : des territoires de l’écrit à l’écriture de territoires

L’étude de lieux comme la Grande Salle et plus généralement l’enclos palatial prolonge les débats autour des termes d’opinion publique ou d’espace public, qui désignent des entités abstraites, et simplifient trop les questions posées par les idées de lectorat ou de réception des libelles. Il importe de prendre au sérieux l’espace en tant que tel. Le développement de pratiques informelles d’écrits suppose une expérience sociale et spatiale qui se traduit à la fois par le développement de techniques de vente, par une pratique des institutions comme incarnée dans un lieu concret, mais aussi par la prise en compte des usages de la répression policière.

Les modalités spécifiques de commerce de libelles, associées à un territoire, contribuent à une sorte de dissolution de l’intérêt pour l’auctorialité et même pour le texte dans le statut du lieu de commercialisation. À regarder les sources du contrôle policier du Châtelet ou du bailliage du Palais, les auteurs ne semblent pas centraux, au point qu’une partie même des écrits visés émanent des tribunaux eux-mêmes. L’attention est portée aux conditions de vente et de reproduction des écrits, de sorte que toute la responsabilité de l’imprimé ou du manuscrit repose sur le vendeur. La répression est quant à elle l’occasion d’une manifestation de l’autorité royale sur les textes. La diffusion des écrits depuis le Palais leur confère une forme de légitimité textuelle, à défaut d’être toujours institutionnelle. D’une certaine façon, la clandestinité s’adosse sur l’environnement juridique qui octroie des autorisations en matière de librairie à l’enclos palatial.

D’autres enclaves telles que le Temple, mais aussi des aménagements tels que celui du quai des Augustins, ou bien des installations ponctuelles telles que l’arbre de Cracovie au jardin du Luxembourg, structurent la géographie parisienne du libelle. La spécificité du Palais tient à son ambivalence entre lieu de rédaction, de diffusion et de répression.

Le décalage entre l’impression que donnent les diaristes et ce qui ressort de la police est particulièrement intéressant. Les libelles donnent matière pour former des territoires professionnels et individuels au sein du Palais, pour les libraires, les colporteurs mais aussi les gens de justice, avocats, magistrats et officiers du bailliage. Ils délimitent un espace par le jeu de la collaboration, de la négociation et de l’affrontement.