En 1664, dans La Bibliothèque française, Charles Sorel note le dévoiement qu’introduit dans l’accès à une formation par les livres le trafic des noms d’auteur. Il souligne en particulier la façon dont le nom est à son époque un des lieux où se fabrique la valeur des livres en même temps que la réputation des littérateurs mêmes. Son analyse, très aiguë, fait apercevoir la manière dont le champ littéraire qui se forme au xviie siècle est imbriqué dans les logiques hiérarchiques et sociales du temps, en l’espèce dans les usages du nom propre, mais elle permet en retour de prendre la mesure du fait que l’institution progressive de la littérature a ouvert un espace nouveau de valorisation sociale par le nom d’auteur, au risque à ses yeux que certaines manipulations se soient faites aux dépens de la qualité intrinsèque des livres et de la formation du lecteur1.

Le nom d’auteur constitue ainsi au xviie siècle une puissante zone de contact entre les champs littéraire, politique et social. Reste à savoir si se dégagent des périodisations du phénomène observé par Sorel, et quel fut le moment propre de la Fronde dans cette histoire. Les écrits qui ont été appelés « mazarinades » fourmillent de noms propres : nom du cardinal qui s’entend dans le terme qui a servi à classer ces écrits depuis le xixe siècle, mais existe déjà au moment de la Fronde2 ; noms des grands et petits acteurs de la Fronde, noms de comédiens et de masques, noms d’auteurs enfin. Quoiqu’une grande partie des libelles ait été publiée de manière anonyme, l’exercice de la référence et de l’allusion, le jeu des réputations en outre, traversent ces écrits qui ont fait de l’événement politique un temps d’effervescence scripturaire. Logiquement, les mazarinades ont donc été utilisées pour tenter de comprendre les positions politiques des acteurs de la Fronde, les « réseaux de texte » exploités pour remonter aux « réseaux d’hommes »3. Cela dit, le jeu de la référence constitue en partie un leurre. Noms d’auteur figurant dans les titres de plaquettes ou, à l’inverse, affichage de l’anonymat, désignations de tel ou tel acteur de la Fronde, activités d’attribution manuscrite, d’évaluation des libelles de la part de certains auteurs comme Gédéon Tallemant des Réaux4, le cardinal de Retz ou Gabriel Naudé pour ne mentionner que les plus connus d’entre eux, tous ces gestes qui ont beaucoup servi à documenter les mazarinades doivent être interrogés et analysés comme des pratiques sociales et critiques à part entière. Dès 1649, le Jugement de tout ce qui a esté imprimé contre le cardinal Mazarin moque les innombrables libelles écrits par un petit nombre de plumes dont « la plus sçavante ne pourroit pas decliner son nom5 » ; ces écrits seraient composés « toutes les nuicts des deux ou trois douzaines », par « des Colporteurs, des femmes, des Servantes, des Escholiers, des Cuistres de nos colleges, des Chanteurs du Pont-Neuf, des Comediens, des Rimeurs à la douzaine », d’une « populace »6 en un mot. Un peu plus haut, le Mascurat remarquait :

[…] n’est-ce pas plustost une grande consolation pour le Cardinal, qu’après un Arrest si solemnel, qui l’abandonnoit à la rage de tout le monde, pendant une guerre ouverte de trois mois, où toutes choses estoient permises, entre tant de libelles qui ont paru depuis la sortie du Roy, il ne s’en est trouvé aucun qui ait porté le nom de son autheur, soit pour estre trop mal faits, ou pour ne debiter que des mensonges, ou pour estre farcis de trop d’injures, ou pour meriter par quelque autre defaut encore moins tolerable que les precedens, la Censure que fit l’Empereur Julian de quelques escrits de Sainct Basile, vidi, legi, damnavi […]7.

L’autorité de cette réflexion concernant l’anonymat de nombre de mazarinades de l’année 1649 a conduit Célestin Moreau à considérer que « l’intervention de personnages ou de littérateurs célèbres dans la guerre des pamphlets ne date, en quelque sorte, que de 16518 ». Avant que les hommes de lettres ne prennent la plume, les libelles auraient été de piètres écrits. Dès le grand travail de la Bibliographie des mazarinades (1851), l’attribution des libelles, qui intéresse la compréhension des forces affrontées et la place des littérateurs et des écrits dans un jeu politique instable, apparaissait indissociable des appréciations du bibliographe sur la qualité littéraire de ces écrits. Moreau accomplissait en cela un geste que d’autres avaient fait avant lui, et que d’autres allaient réitérer après lui. La valeur des écrits de la Fronde est en effet indissociable de la production, au cours de l’histoire littéraire, par des acteurs successifs, de l’objet « mazarinade » : ceux qui les ont décrits, les ont collectionnés, les ont reliés dans des recueils divers aux xviie et xviiie siècles, puis les érudits bibliographes du xixe siècle qui leur ont donné un statut générique propre en établissant des bibliographies et en les commentant (Armand d’Artois pour la bibliographie de Moreau), et jusqu’aux travaux des conservateurs et des historiens du xxe siècle (Christian Jouhaud9 et Hubert Carrier10) qui, suivant des perspectives fort différentes, ont lu dans la Fronde un événement d’écriture. Dans toutes ces opérations accumulées et qui rendent si complexe le débrouillage des pratiques d’écriture et des attributions, de conservation et de transmission des écrits de la Fronde, la question du nom a joué un rôle non négligeable. C’est donc l’angle que je voudrais adopter pour comprendre certains usages du nom d’auteur « Scarron » dans quelques mazarinades.

Il s’agit là du nom d’un poète qui construit une carrière depuis le début des années 1640 et s’est allié depuis 1643 à l’éditeur Toussaint Quinet, un nom dont l’aura et la célébrité ont été constituées pour partie dans la littérature instituée (théâtre, vers burlesques, épopée parodique) avant, mais aussi pendant la Fronde. La question de savoir ce que Scarron a fait pendant les troubles ne saurait être réduite au problème de comprendre de quels libelles il est l’auteur, car il ne cesse, pendant la durée des événements, d’investir le champ de la littérature instituée. Et si l’histoire sociale et politique de ses pratiques d’écriture croise l’histoire éditoriale, littéraire et polémique des écrits pendant la Fronde, la seconde ne permet pas de prendre entièrement la mesure de la première. Ce que fait le poète Scarron pendant la Fronde doit en outre intégrer le fait que « Scarron » est un nom qui circule dans un certain nombre de mazarinades qui lui sont attribuées ou semblent lui être attribuées par des procédures éditoriales indiquant en tête de plaquettes « de Scarron » ou « par Scarron », comme un gage de qualité. Car si l’anonymat est associé par Naudé à la mauvaise qualité des vers, à l’inverse le nom d’auteur peut valoir label de qualité artistique. L’anonymat et la nomination travaillent ensemble la circulation et le marché des mazarinades. Dès lors, il ne s’agira pas pour moi d’attribuer des libelles à Scarron, pas plus que de lui en enlever, un exercice que mon retour initial sur l’historicité de la pratique attributive rendrait pour le moins périlleux. Pour comprendre ce qui est fait au nom « Scarron » et avec ce nom pendant la Fronde, je reviendrai notamment sur un ensemble d’opérations qui ne me semblent pas exactement homologues de la construction d’une œuvre de Scarron (que ce soit par inclusion ou par exclusion), mais qui ont assurément à voir avec l’existence du fait de la littérature au milieu du xviie siècle. L’attention portée au nom « Scarron » visera moins son auctorialité supposée, confirmée ou infirmée, que la fabrication de la valeur des écrits dans le temps, et le travail du fait littéraire dans l’effervescence scripturaire frondeuse.

Les « mazarinades de Scarron », une histoire littéraire

Parmi les travaux sur l’objet « mazarinade », mis en exergue par le travail de recensement et de classement de milliers de textes dans la bibliographie de Célestin Moreau parue en 1851, le volet « mazarinades de Scarron » occupe une place non négligeable, qui révèle toutes sortes de gestes mettant en jeu, notamment mais pas seulement, la littérature. Après Moreau, les spécialistes de Scarron, Paul Morillot11 (1888), Émile Magne12 (1924), Maurice Cauchie13 (1947), Claudine Nédelec14 (2004) n’ont cessé de négocier la situation de Scarron dans l’histoire littéraire avec un legs – celui de quelques libelles attribués au poète, ennemi tenace de Mazarin comme le raconte l’anecdote sans cesse répétée de la récompense jamais reçue après la dédicace15 au ministre du Typhon (1644) Le dernier ouvrage d’Hubert Carrier, paru après sa mort en 2008, est entièrement consacré aux libelles de Scarron, et cette révision argumentée d’anciennes attributions, enrichie de nouvelles propositions16, continue d’expliquer les pratiques d’écriture de Scarron pendant la Fronde par la rancune tenace que le poète aurait vouée à Mazarin. C’est ce dépit qui l’aurait poussé à écrire le brillant Le Passe-port et l’adieu de Mazarin. En vers burlesques17, indice pour Carrier d’une très précoce activité de libelliste anti-mazarin. En témoigneraient aussi la Lettre joviale à Monsieur le marquis de la Boulaye en vers burlesques18 et la Responce des vrais frondeurs au faux frondeur soy disant dés-interressé19, de 1649 encore, trois attributions « probables » à Scarron qui s’ajoutent aux attributions « certaines » : La Mazarinade et les Cent quatre vers de 1651, les Reflections politiques et morales de 1652 pour lesquelles Carrier tranche dans une critique qui reste « divisée », tandis qu’il étend l’attribution des Triolets de la cour (1649) à vingt-six des trente triolets, quand sept seulement avaient jusque-là été donnés à Scarron20.

Le nombre des mazarinades qui, à un moment ou un autre, ont été attribuées à Paul Scarron est très petit au regard des 4 000 à 5 000 libelles écrits et publiés pendant la Fronde, et recensés par les spécialistes21, mais très grand en comparaison de celles qu’il a « avouées ». Le site Antonomaz actuellement mis en place par Karine Abiven compte un petit groupe de 22 libelles lui ayant été à un moment attribué22, et il faut sans doute en dénombrer plutôt 21. Le long titre de l’édition du Paris burlesque de Berthod (sans lieu ni date) mentionne en effet « le sieur Scarron » comme auteur d’une augmentation, celle de La Foire Saint-Germain en vers burlesques par le sieur Scarron, qui occupe les pages 75-84 de l’ouvrage23, mais n’a pas été recensé comme une mazarinade24, quand le texte de Berthod figure, lui, au no 2691 de la Bibliographie de Moreau. Ce dernier qui s’appuie, pour le libelle de Berthod, sur la collection de Constant Leber, note que celui-ci fait « observer avec raison qu’elle [la mazarinade de Berthod] n’a aucun rapport avec les événements politiques25 ». Il aurait pu aussi bien interroger le fait que l’édition du Paris burlesque semblait attirer le texte de Scarron dans le champ des libelles, quoiqu’il fût déjà paru en 1643. Au xixe siècle, à l’inverse, c’est probablement le poème de Scarron qui a attiré celui de Berthod dans une configuration littéraire de « petits poèmes » portant sur un Paris ridicule26.

On voit jouer dans ces classements par l’édition les modalités de la définition du littéraire. Si l’existence d’une autre édition du Paris burlesque de Berthod en 1652 peut expliquer son classement par Leber (et à sa suite par Moreau), le nom d’auteur attaché à La Foire Saint-Germain, paru en 1643 avec une dédicace à Gaston d’Orléans, a probablement empêché de l’appréhender comme un libelle, en dépit de sa présence à côté du poème de Berthod : en dépit, tout aussi bien, de sa présence sans nom d’auteur, sans page de titre et sans la dédicace contextuelle, en ouverture d’un ensemble non daté de 60 mazarinades à la bibliothèque Mazarine (A 13 99027). Ce recueil factice confirme le fait qu’un poème signé par Scarron en 1643 a pu connaître plusieurs rééditions comme libelle, pendant et après la Fronde. L’arbitraire des classements qui ont distingué les libelles de la littérature est ici patent, un arbitraire auquel a contribué sans conteste la question auctoriale. La bibliographie de Moreau suivait un classement favorisant une attribution des mazarinades centrée sur le nom d’auteur, configurant par là non seulement une compréhension individuelle des actions et des positions, mais une extériorité a priori entre littérature et libelles.

Dans les modes de diffusion des écrits frondeurs, et en particulier dans ce que l’on appelle les recueils factices qui renouvellent aujourd’hui la recherche sur les mazarinades28, se rencontrent pourtant aussi bien des libelles branchés sur l’actualité que des textes poétiques, parfois antérieurs à la Fronde mais bel et bien réédités comme libelles. Un poème burlesque sur Paris pouvait être perçu comme appartenant au même ensemble d’écrits que des textes liés à l’événement politique. Peut-être leur conférait-il la valeur d’un burlesque « littérarisé » et classait-il ces écrits ; peut-être aussi la publication frondeuse apparaissait-elle, à ceux qui regroupaient ces pièces, comme un espace de circulation et de diffusion à distance des relations de service, et même s’il y avait là en partie un leurre puisque, on le sait, ces relations étaient bien en partie à l’œuvre dans l’écriture frondeuse.

L’auteur Scarron, « éternel quémandeur29 », mais « être de raison » sanctifié

L’identification des « mazarinades de Scarron » a suivi une tout autre voie. Deux étapes décisives déterminent la façon dont on est conduit à les appréhender aujourd’hui : le catalogage et la bibliographie en trois volumes de Moreau en 1851 d’une part, les opérations descriptives et attributives effectuées par Hubert Carrier jusqu’à son décès d’autre part. En effet, si la très belle bibliographie de Moreau reste un repère décisif pour le chercheur, son auteur n’a pas eu accès au fonds de la bibliothèque Mazarine30 qui possède non seulement des mazarinades en plaquettes mais aussi de nombreux recueils factices, et propose aujourd’hui encore un catalogage systématique par titres singuliers, pourvus de notices développées fondées celles-là sur l’autorité du travail d’Hubert Carrier. Il faut prendre la mesure de ces deux faits pour comprendre la richesse et la complexité de l’accès à l’objet « mazarinade » dans une bibliothèque comme la Mazarine : d’un côté, la coexistence matérielle d’écrits en plaquettes et en recueils, certains de ces recueils ayant été formés dans le temps de la Fronde31, d’autres plus tard à la fin du xviie et au début du xviiie siècle, certaines plaquettes parues entre 1649 et 1653, d’autres ayant été extraites, à un moment de leur archivage en bibliothèque, des recueils factices32 ; d’un autre côté, le filtre des attributions insérées dans le catalogue, qui donne accès à certains écrits par un nom d’auteur et met en évidence l’autorité d’Hubert Carrier sur le classement du fonds, voire la canonisation de ses travaux, l’historien ayant légué en 2011 ses papiers et les mazarinades qu’il possédait à la bibliothèque33. La question de la valeur des écrits dans le temps de leur parution n’est donc pas, loin s’en faut, immédiatement accessible, si bien que je voudrais m’arrêter un moment sur les procédures d’attribution de libelles à Scarron et la figure qu’elles construisent.

La bibliographie de Moreau était diversement traversée d’appréciations et de jugements sur la qualité stylistique des libelles (« Facétie piquante, qui n’est pas précisément une vérité, mais qui n’est pas non plus une calomnie », Moreau no 784, « Six pièces de vers aussi mauvaises les unes que les autres », Moreau no 2449, etc.) dont certains portaient sur des titres d’imprimés exhibant le nom de Scarron, mais écartés de son œuvre : « stupide pièce » (pour La Debauche de quatre monopoleurs), « stances trop sottes pour être de Scarron » (pour Le Cœur des princes), voire « amas de saletés et d’injures sans esprit, même sans gaieté » pour La Mazarinade34, bien qu’il s’agît là du libelle le plus constamment attribué à Scarron, celui à propos duquel circulent au xviie siècle des récits circonstanciés. Moreau est d’ailleurs le seul à avoir douté avec constance que Scarron fût l’auteur de La Mazarinade.

Hubert Carrier, qui donne quatre titres fermes, trois titres « probables » et un titre « possible » à Scarron, s’appuie sur deux procédures : d’une part une enquête continue dans les bibliothèques d’Europe qui lui a permis de relever des gestes d’attribution sur certains exemplaires (ce qu’il appelle « critique externe »), d’autre part l’affirmation d’une unité stylistique du poète qui le conduit à reconnaître sa plume dans certains textes (la « critique interne »). Deux de ses propres attributions s’appuient donc sur une indication manuscrite : la Lettre joviale à Monsieur le marquis de la Boulaye35, attribuée à Scarron par l’annotateur anonyme, au xixe siècle, d’un exemplaire conservé à la bibliothèque du musée Condé de Chantilly36, et la Responce des vrais frondeurs au faux frondeur soy disant dés-interressé dont un exemplaire de la British Library porte l’affirmation, contemporaine de la Fronde selon Hubert Carrier, que « ces vers sont de Mr Scarron37 ». Mais s’il est très intéressant sur le plan de l’histoire des pratiques bibliophiliques de trouver de tels gestes de désignation inscrits sur les livres, on peut s’étonner de ce que ces gestes suffisent à déterminer une hypothétique auctorialité de Scarron, même prudemment considérée comme « probable » ou « possible »38 : l’annotateur de la Réponse des vrais Frondeurs, « parfaitement renseigné » selon H. Carrier, le serait même plus que Tallemant des Réaux, « qui a compris la Réponse des vrais frondeurs dans son recueil, [mais] n’en indique pas l’auteur »39. Et pourtant, c’est bien Tallemant qui garantit ailleurs l’auctorialité de Scarron sur les Triolets de Mazarin, toujours d’ailleurs en vertu d’un geste d’attribution singularisant qui refuse le caractère composite des écrits, les Triolets ayant fait l’objet d’attributions partielles (à Marigny et à Scarron)… Dans le cas de la Responce des vrais frondeurs, on peut d’autant plus s’étonner de la décision de Carrier que l’exemplaire de ce libelle à la réserve de la BnF porte, lui, une note manuscrite qui remarque que « l’auteur de la Sapience du Ciel respond à cette piece p. 7 », comme lui étant adressée. L’auteur de la mazarinade intitulée La Sapience du ciel est François Davenne qu’un passage, p. 7 en effet, identifie comme le destinataire des injures « vomies » par la Responce des vrais frondeurs au faux frondeur soy disant dés-interressé, cette réponse qui semble pourtant s’être adressée à Laffemas, l’auteur reconnu du frondeur des-interessé (1650).

Les pratiques de « réponses », les désignations manuscrites incitent à mettre en évidence, à travers les réseaux de textes et à l’intérieur même des textes, des scénographies de la conflictualité frondeuse, chaînes d’actions d’écriture construisant des scenarii polémiques dont le geste de l’attribution fondé sur la production de l’œuvre singulière ne peut rendre compte. C’est le cas de cette scène où un auteur se dit par l’imprimé le destinataire d’un autre libelle, comme c’est aussi le cas, ailleurs, de la constitution énonciative composite de triolets, qui en fait une scène d’affrontement entre deux auteurs appartenant au même patron, le coadjuteur Paul de Gondi40.

Les indications figurant sur des exemplaires de mazarinades ouvrent dans un deuxième temps, de la part d’Hubert Carrier, sur une « critique interne » des libelles, soit des opérations de comparaisons stylistiques et d’affirmations psychologiques qui, en donnant un auteur à quelques libelles, construisent avant tout un certain être de raison, l’auteur Scarron, et son œuvre. Un puissant travail d’unification des pratiques et de l’écriture se lit dans ces opérations de rapprochement, d’identification de « stylèmes » et de tournures (présentes ou manquantes), identifiables de textes en textes. Ainsi pour les Réflexions politiques et morales de 1652, Carrier relève-t-il le vers : « Et badin du plus bas carat » qui lui paraît consoner avec « Et bougre du plus haut Karat » (v. 356) présent dans La Mazarinade ; ainsi le vers « ce cheval pour la bêtise de Mazarin » fait-il écho selon lui à l’expression « un esprit de cheval » dans l’Epistre chagrine au maréchal d’Albret ; ainsi un passage comme « Tous parlent de la Paix : au Diable pour l’avoir / Si pas un d’eux fait son devoir » évoque-t-il pour lui une formulation du Virgile travesti (« Au diable si pas un travaille »). Ainsi encore Les Triolets de Mazarin sont-ils attribués à Scarron parce qu’on y lit « ses expressions favorites, son vocabulaire, son goût des italianismes, son accent personnel, son sens du rythme41 ». Cette constitution de l’auteur Scarron par ses libelles est encore à l’œuvre dans le relevé d’une allusion à l’infirmité de Scarron : l’attribution du Passeport par Carrier se fait en raison d’un vers, « Adieu, timon de ma brouette » dont il est clair à ses yeux qu’il désigne « le fauteuil roulant dans lequel on déplaçait le pauvre cul-de-jatte, la fameuse chaise que Scarron évoque çà et là dans ses poésies42 ». En quoi, pourtant, la reprise d’un topos de la posture d’auteur43 de Scarron – s’il s’agit bien de cela dans le Passeport – garantit-elle l’attribution du texte au poète ? Si reprise il y a, elle pourrait être le fait d’un autre auteur, les postures et les biographèmes étant, comme les noms et les vers mêmes, objets d’appropriations concurrentes dans les écrits du temps.

Bien entendu, les opérations sont pour chaque mazarinade plus nombreuses et plus cumulatives que ce qui est relevé ici. Elles mettent en œuvre de manière très frappante une fonction auteur qui peut avoir recours à une forme de psychologie historique – quand il est dit que La Lettre joviale a un accent anti-protestant qui consonne avec l’horreur que Scarron avait du rigorisme protestant ou marque « la prédilection [du poète] pour les chapons du Mans44 », ou quand la violence de la Responce des vrais frondeurs au faux frondeur soy-disant dés-interressé retrouve « la façon dont Scarron a l’habitude de régler ses comptes45 » – mais qui repose essentiellement sur l’appréciation de la qualité littéraire des écrits, ainsi que sur l’affirmation de la singularité du génie poétique46. Hubert Carrier prolonge en cela une longue tradition d’appréciation de l’auteur, aussi réversible que l’est la valeur probatoire du stylème47, comme il l’observe d’ailleurs parfois lui-même48 : les Estrennes burlesques qui déplaisaient à Moreau ont paru excellentes à Magne, et Morillot qui note que l’on y trouve « une de ses expressions favorites : donner sur la friperie » ne l’attribue finalement pas à Scarron49. Mais si le jugement sur un texte peut changer, c’est presque toujours au nom de la qualité ou non de l’écrit qu’une mazarinade est attribuée ou retirée à Scarron. Rappelons donc ici, pour finir, ce que Michel Foucault appelle le troisième caractère de la fonction auteur, laquelle « ne se forme pas spontanément comme l’attribution d’un discours à un individu » mais « est le résultat d’une opération complexe qui construit un certain être de raison qu’on appelle l’auteur » :

Sans doute, à cet être de raison, on essaie de donner un statut réaliste : ce serait, dans l’individu, une instance « profonde », un pouvoir « créateur », un « projet », le lieu originaire de l’écriture. Mais en fait, ce qui dans l’individu est désigné comme auteur (ou ce qui fait d’un individu un auteur) n’est que la projection, dans des termes toujours plus ou moins psychologisants, du traitement qu’on fait subir aux textes, des rapprochements qu’on opère, des traits qu’on établit comme pertinents, des continuités qu’on admet, ou des exclusions qu’on pratique50.

Un être véritablement saint51 que cet être de raison quand il s’incarne en Scarron, le poète infirme, souffrant, mais « admirable malade52 ».

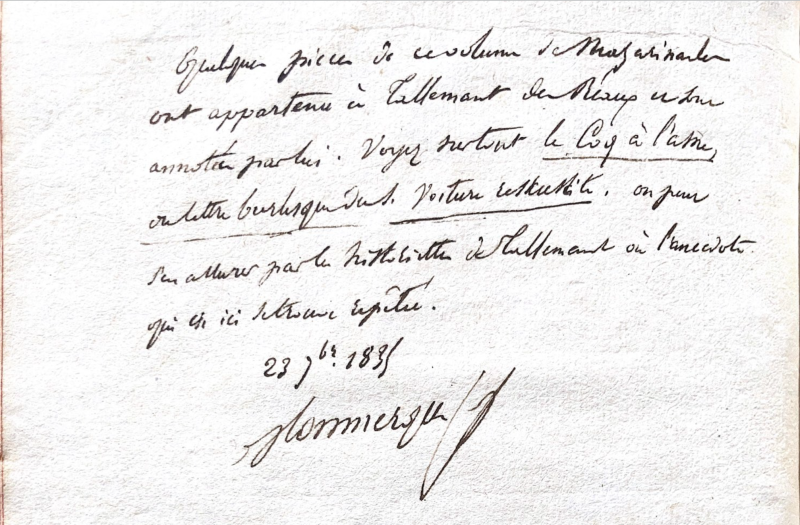

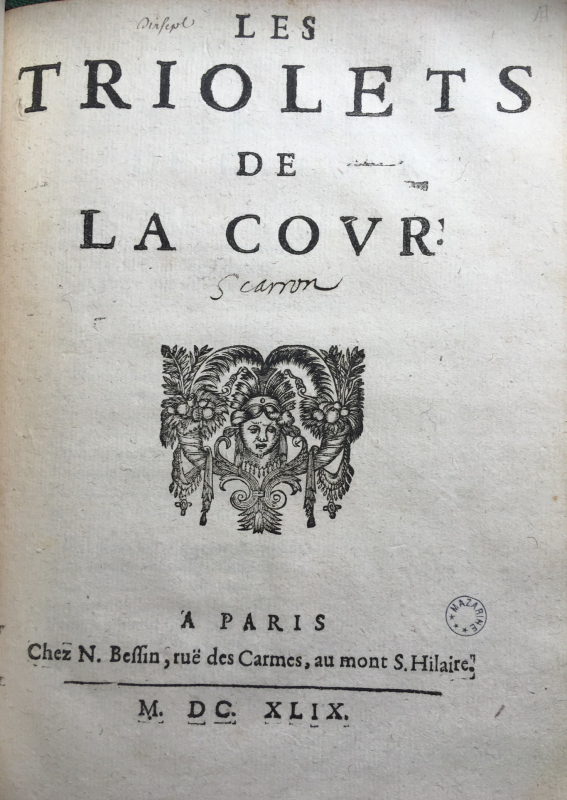

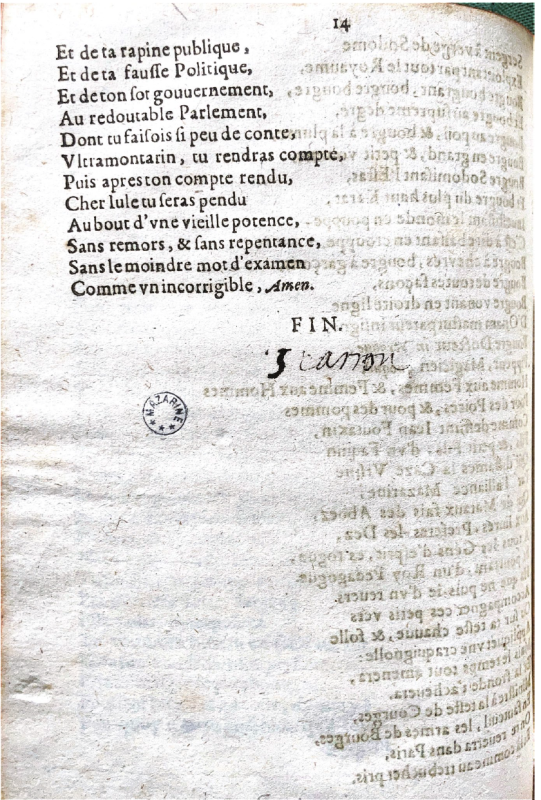

Si on fait la somme de ces multiples gestes d’attribution et des opérations diverses d’évaluation et de classement qui ont été portées sur ces écrits et culminent dans le dernier ouvrage d’Hubert Carrier, on voit qu’un des résultats inévitables de la fonction auteur est de grossir l’œuvre scarronienne. Il n’y a pourtant que deux libelles qui aient été avoués par Scarron comme faisant partie de son « œuvre » : La Conférence de Ruel de 1649 reprise comme « Chanson sur le blocus de Paris » dans les Œuvres de Mr Scarron de 1654 (p. 169-17053), tout comme Les Cent quatre vers de 1651 (p. 73-76). Ces deux rééditions – qui montrent que la requalification de libelles comme poèmes était tout aussi possible que l’édition de poèmes comme libelles – figurent encore dans les Œuvres posthumes de 166354. Un autre libelle est entré, de manière posthume celui-là, dans les œuvres de Scarron, c’est la Mazarinade de 1651 non avouée par le poète mais qui a fait l’objet de récits attributifs par les contemporains55 et figure au neuvième tome de l’édition des Œuvres de Scarron en dix volumes chez Wetstein en 173756. Reste un nombre plus important de mazarinades dont le titre imprimé porte la mention « de Scarron » ou « de Scaron »… sans que l’on puisse nécessairement conclure qu’il s’agit là de gestes d’attribution. Restent en outre les quelques mentions manuscrites qu’utilise Hubert Carrier, comme celle qui figure sur Les Triolets de la cour dans le recueil M 15432 de la Mazarine, si la main qui indique « Scarron » est bien, comme l’indique Monmerqué, celle de Tallemant des Réaux (fig. 1 à 3).

Fig. 1. Note de Louis Monmerqué en tête du recueil factice ayant appartenu à Tallemant des Réaux.

Source/crédit : bibliothèque Mazarine, cote M. 15432. Photo L. Giavarini.

Fig. 2. Les Triolets de la cour, Paris, Nicolas Bessin, 1649, page de titre.

Exemplaire du recueil factice ayant appartenu à Tallemant des Réaux.

Source/crédit : bibliothèque Mazarine, cote M. 15432-17. Photo K. Abiven.

Fig. 3. Dernière page de La Mazarinade, s. l. n. d.

Dans le recueil factice ayant appartenu à Tallemant des Réaux.

Source/crédit : bibliothèque Mazarine, cote M. 15432-13. Photo L. Giavarini.

La Fronde et le fait littéraire

Cette critique de l’exercice attributif ne signifie bien évidemment pas que l’identification des positions des auteurs de mazarinades soit sans intérêt, au contraire57. Mais l’on peut douter que la mise en œuvre d’une fonction auteur à propos des mazarinades permette de comprendre les pratiques d’écriture de Scarron pendant la Fronde, tant il est vrai qu’elle continue de construire l’œuvre de Scarron, champion du burlesque du xviie siècle, bien plus qu’elle ne vise à identifier ses actions d’écriture, pourtant interrogées par Hubert Carrier58. Il est probable que l’attribution par le jugement esthétique a été d’autant plus prégnante pour Scarron que le nom « Scarron » figurait, on l’a dit, dans le titre d’un certain nombre de mazarinades. Pour faire le point : cinq d’entre elles lui ont été assez constamment attribuées – Sur la conférence de Ruel en Mars. Vers burlesques du Sieur S. [1649] ; Cent quatre vers contre ceux qui font passer leurs libelles diffamatoires sous le nom d’autruy, par M. Scarron [Paris, Toussaint Quinet, 1651] ; Les Estrennes burlesques de Mr Scaron, envoyées à Mazarin [Paris, 165259] ; Adieu du sieur Scarron faict au roy sur son depart pour l’Amérique [Paris, sous le nom d’Antoine Chrestien, 165260], l’Invective de Monsieur Scarron contre un dernier libelle en vers burlesques [Guillaume Sassier, 1652]61. À côté de ces cinq mazarinades attitrées, il en est d’autres, toutes parues en 1652, qui se disent « de Scarron » ou « par M. Scaron » et ont reçu un constant refus d’attribution de la part de la critique : il s’agit de La Calotte de Mazarin renversée, sur la mort de son nepveu Manchiny. Par le sieur Scaron [Paris, 1652] ; de La Debauche de quatre monopoleurs et leurs entretiens sur les affaires présentes. En vers burlesques. Par M. Scaron [Paris, Philippes du Mont, 1652] ; des Œufs rouge [sic] à Mazarin, apresté par M. Scaron en vers burlesques [Paris, Martin Belley, 1652] ; de la Lettre de M. Scaron envoyée au cardinal Mazarin à Sainct-Germain en Laye. En vers burlesques [Paris, Simon Champion, 1652] ; du Cœur des princes entre les mains de Dieu, ou Responce au libelle séditieux intitulé : Avis aux malheureux, dédié à l’Altesse de Mademoiselle. Par le sieur Scaron [Paris, Nicolas Guérard, 1652].

Comment comprendre la façon dont tous ces libelles se placent sous le nom « Scarron » ? Il s’agit probablement d’un usage littérarisant du nom d’auteur, au sens où il est capable de conférer de la valeur – la valeur attachée au maître reconnu du burlesque – à des vers dont les uns se moquent explicitement de Mazarin (La Calotte de Mazarin renversée, Les Œufs rouges, la Lettre de M. Scaron), les autres commentent « les affaires présentes » (La Débauche, Le Cœur des princes). Sans doute, ce faisant, les premiers adossent-ils la crédibilité de l’opération à la réputation d’anti-Mazarin de l’auteur désigné de La Mazarinade, mais ils exploitent aussi un discours critique sur la qualité des vers que l’on voit constamment associé à ce nom de « Scarron », dessinant une différence de qualité entre ceux qui seraient ou ne seraient pas « de Scarron ». Le nom « Scarron » appliqué à ces écrits signale donc que le fait de la littérature – identifiable à la manière dont les écrits du temps sont eux-mêmes constamment traversés par un jugement critique et esthétique – travaille la production et la mise en circulation des mazarinades dans le temps même de la Fronde.

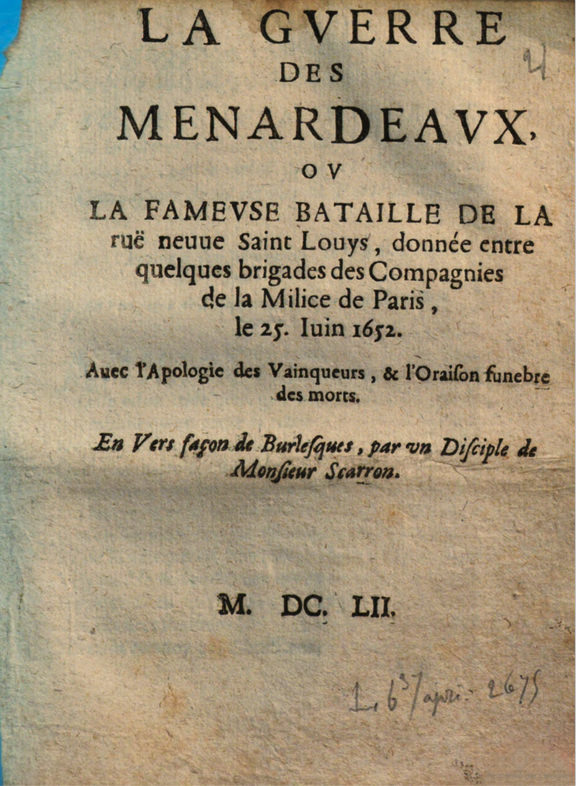

Cette fonction littérarisante du nom « Scarron », on la mesure aussi à quelques titres qui l’utilisent sans pour autant se dire « du » poète : c’est le cas de La Guerre des Menardeaux, qui se désigne comme étant écrite par un disciple de Scarron62 (fig. 4) ou de L’Enfer burlesque ou le sixiesme livre [s. n., Paris, 1649], où Scarron est nettement mentionné comme un label de qualité :

Quelqu’un dira qu’il ne vaut rien,

Que les vers n’en riment pas bien,

Que le stile en est satyrique,

Qu’il tient par trop de l’heroïque,

Qu’il adjouste & rogne à Marron,

Qu’il n’est pas de Monsieur Scarron,

Qu’il ne merite pas la grace […].

Fig. 4. La Guerre des menardeaux, ou La fameuse bataille de la rüe Neuve Saint Louys, donnée entre quelques brigades des compagnies de la milice de Paris, le 25. juin 1652. Avec l’apologie des vainqueurs, & l’oraison funebre des morts. En vers façon de burlesques, par un disciple de monsieur Scarron, s. l., s. n., 1652, page de titre.

Source/crédit : Google Books et Antonomaz (exposé avec métadonnées ici), bibliothèque municipale de Lyon, cote Rés 309379.

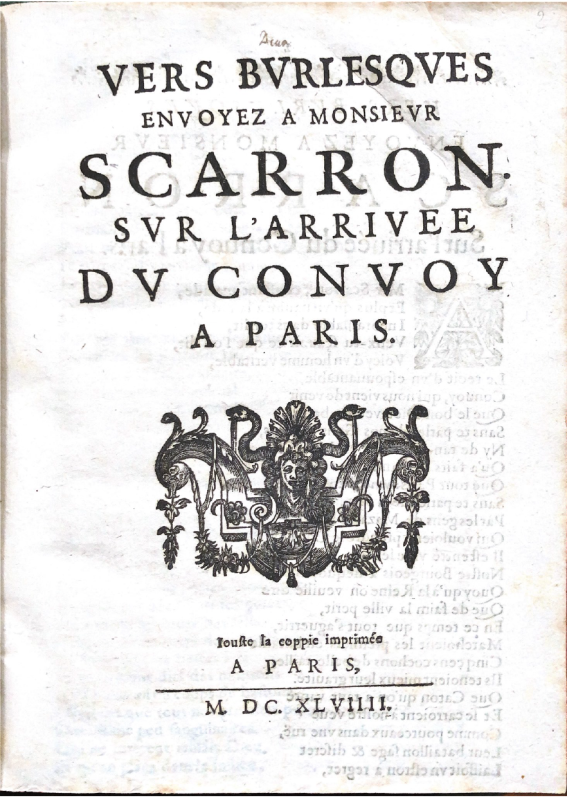

Et c’est également le cas des Vers burlesques envoyez à Monsieur Scarron sur l’arrivée du convoy à Paris [Paris, Claude Boudeville, 1648]63 (fig. 5) dans lesquels le « petit Poëte » rapporte en vers héroïcomiques à « Scarron, amy Lecteur », l’entrée dans Paris d’un convoi de troupeaux qui vont sauver les habitants du jeûne provoqué par le siège de la ville. Destinataire de mazarinade, modèle d’écriture du burlesque, étalon de la valeur des vers (qu’ils soient ou pas « de Scarron »), le nom de « Scarron » atteste la présence du littéraire dans la production et la mise en circulation des libelles, qu’elle soit due aux imprimeurs, comme le dit Carrier, ou aux différentes plumes engagées dans la Fronde des mots.

Fig. 5. Vers burlesques envoyez a Monsieur Scarron. Sur l’arrivee du convoy à Paris, Paris, s. n., jouste la coppie imprimée, 1648, page de titre.

Exemplaire du recueil factice ayant appartenu à Tallemant des Réaux.

Source/crédit : Mazarine cote M. 15 432-23. Photo L. Giavarini.

Produire la littérature à distance de l’éphémère : l’autorité du poète Scarron

La polémique interne aux énonciations des Triolets de Mazarin incite à le comprendre : la versatilité des positions et le jeu de l’intérêt si caractéristiques des affrontements de la Fronde64 sont assurément intervenus dans la production et la circulation des libelles, dans le marché de l’éphémère et de l’information écrite. Pour appartenir à la clientèle de Gondi (et à l’intérieur même de ses actions de client), Scarron a joué la carte de son intérêt propre de littérateur dans la production des écrits de la Fronde. L’équivocité remarquable de la dédicace à Gondi de la première partie du Romant comique (1651) – « au coadjuteur, et c’est tout dire65 » – tout comme l’apparente décontextualisation du récit par rapport au temps des troubles rendent sensible la manière dont, en moquant la grandeur héroïque de l’ennemi du coadjuteur, Condé, en se mettant donc au service de son « patron », Scarron s’employait à construire son autorité de juge du champ littéraire et avançait des propositions formelles susceptibles de capter un public « moyen66 ». Avec ce Romant comique qui entrait dans les affrontements politiques de la Fronde par la logique clientélaire, Scarron récupérait pour lui-même l’énergie sociale de l’agitation scripturaire frondeuse ; en décontextualisant et délocalisant le texte du côté d’une province à résonance biographique, il utilisait la littérature pour mettre en circulation une échelle de valeurs et de grandeurs dont il affirmait la maîtrise. Ses pratiques intéressées de poète pendant la Fronde peuvent ainsi s’évaluer à la fois dans la mise en circulation d’écrits burlesques rémunérateurs (Le Virgile travesti), dans l’écriture d’un libelle ordurier contre Mazarin (La Mazarinade) puis, très vite, l’affirmation de la valeur « littérature » contre l’effervescence frondeuse (Cent quatre vers), deux textes entourés, on va le voir, de récits qui soutenaient sa réputation de poète ; elles apparaissent enfin, en plein affrontement entre Gondi et Condé, dans la publication d’un roman anti-héroïque où Scarron montre qu’il contrôle, depuis la littérature, la conflictualité des écrits de son temps.

Que faut-il entendre ici par littérature ? Le mot a été l’objet d’emplois très différents à propos des écrits de la Fronde : Christian Jouhaud a distingué les textes de « scansion de l’action qui amplifient par l’imprimé des actions de parole ou d’écriture ayant une existence autonome qui ne dépend pas de cette diffusion » de ce qu’il nomme « littérature », non des « maillons dans la chaîne des événements, mais échos et commentaires (récits, chansons, dialogues imaginaires) qui occupent une position toute différente »67, sans chercher ni à définir littérairement les premiers ni à juger de la qualité d’aucun. Hubert Carrier a en revanche souligné la présence, dans la plupart des mazarinades, de formes, de genres, de registres assignables à la littérature. De fait, l’art d’écrire est partout dans l’esprit des mazarinades… au point que l’on pourrait interroger la longue marginalité de ces écrits au regard de la littérature. C’est qu’il faut, pour modifier le regard que l’on porte sur eux, postuler la littérature non comme un genre d’écrire mais comme un instrument de production et de classement des écrits par la valeur, comme l’outil constant et « mouvant » d’une « littérarisation » à l’œuvre dans l’histoire littéraire et dans le moment de la Fronde même68. Autour de la question du « nom de Scarron », on peut prendre la mesure de l’importance du fait de la littérature dans la circulation et le jugement porté, en leur temps, sur les mazarinades69.

Trois textes en témoigneront pour finir, qui constituent un ensemble cohérent portant sur l’art d’écrire de Scarron et son autorité dans la production mazarine : le premier est un libelle depuis longtemps attribué au poète, Les Cent quatre vers, qui figure très tôt dans les Œuvres de Monsieur Scarron de 1654 (rééd. 1663) et a été repris dans les Œuvres de Scarron de 1786 [1737] avec le titre de Satyre qui l’inscrit plus nettement dans la poésie « littérarisée ». C’est en effet une satire qui, sur la base d’une affirmation – on donne à de mauvais vers le nom de Scarron – légifère sur l’absence de qualité de certaines mazarinades et offre une description acerbe de « la vie littéraire » pendant la Fronde. La distinction entre « vers » et « placards » qui sert à tracer une ligne infranchissable entre activité poétique et « œuvres de bale », renvoie les secondes à l’éphémère. La forme même du poème, composé en alexandrins quand l’octosyllabe est alors la norme familière des productions burlesques, produit une identification du genre d’écrire et de la politique des positions frondeuses et anti-frondeuses. Aussi le poète attaque-t-il ceux qui « Decrient sans respect Princes & Magistrats, / Comme si vous estiez reformateurs d’Estats70 ».

De manière intéressante, Carrier a travaillé sur l’authenticité scarronienne des Cent quatre vers, non pas à partir de la publication du texte dans les Œuvres de 1654, mais en s’appuyant sur une note manuscrite en tête de l’exemplaire figurant dans un recueil factice de la Mazarine qui indique que « Cette piece a esté faite non par Scarron, mais par quelque personne à qui les libelles desplaisoient, possible par les gouvernants ». L’auteur de l’annotation percevait bien le poème comme allant dans le sens du pouvoir royal et « l’enlevait » dès lors à Scarron, réputé pour être un opposant à Mazarin : fabrication de la cohérence d’une position politique, comme d’autres fabriquent l’unité d’un style, avec ceci que la note offre l’intérêt d’établir un lien entre position politique et qualité des vers. Pour Carrier, qui exclut que Quinet ait accepté « un faux », Scarron brouillait les pistes dans les Cent quatre vers et tentait précisément de se débarrasser de sa réputation d’anti-Mazarin après La Mazarinade ; de sa réputation mais aussi peut-être de la bassesse des vers insultants de La Mazarinade.

En 1651, quand paraissent les Cent quatre vers, il est en réalité très peu de mazarinades qui se disent « de Scarron », Hubert Carrier le note et cette observation fonde une partie de l’explication qu’il donne à la publication par Scarron de ce libelle. C’est en 1652 que paraissent la plupart des textes recensés plus haut, qui ont pu être attribués à Scarron mais sont sortis de son « œuvre » depuis cent ans : on peut se demander dans quelle mesure la parution des Cent quatre vers et la fiction sur laquelle ce libelle construisait son opération critique n’ont pas eu même pour effet de susciter ces gestes d’attribution qui ne sont aujourd’hui perceptibles que comme geste d’éditeurs. Si le poème satirique de 1651 avait pour fin, avec l’appui du libraire71, de fixer et de diffuser explicitement dans le champ des écrits l’association nom de Scarron/poésie, la publication de plusieurs libelles en vers « de Scarron » en 1652 marquait une incontestable (et ironique) réussite de l’opération.

Deux mazarinades qui répondent explicitement aux Cent quatre vers montrent qu’il s’agit bien, avec ce libelle, de l’autorité de Scarron dans le champ conflictuel des écrits et de produire une séparation entre poésie et mazarinades, de produire la littérature à distance de l’éphémère. L’une est la Response au sieur Scarron sur le sujet de ses cent quatre vers qu’il a fait imprimer contre les Rimailleurs de ce temps [Paris, 165172], l’autre la Contre Satyre ou response aux cent quatre Vers du Sieur Scarron, pour luy monstrer qu’ayant inventé les Vers Burlesques il se peut dire l’Autheur des Libelles diffamatoires de cette espece [s. l., 1651]73. Les deux textes développent des positions diamétralement opposées en réponse au Cent quatre vers : dans la Contre Satyre dont un exemplaire porte un avis du 26 mai 165174, dix jours après celui des Cent quatre vers, Scarron, qualifié de « Torticoly-Phoebus des Muses à Grimasse », « fumier de Pegase, excrément d’Astarot » est dit responsable de l’invasion du burlesque dans toutes les productions mazarines, parce qu’il est l’inventeur du burlesque, proprement son « auteur » :

Sçache que les malheurs qu’endure nostre France

Viennent de ton burlesque, & de sa medisance,

Et qu’en ayant esté le Pere & l’Inventeur

On t’en peut à bon droict dire l’Autheur75.

L’accusation n’est pas sans résonner fortement avec la position adoptée par l’auteur du Roman comique, qui n’est pas encore paru en mai 1651 mais dispose déjà d’un privilège depuis le 20 août 1650, position de juge à l’égard des goûts littéraires, de la mise en circulation de valeurs et de grandeurs par la littérature. Dans la Contre Satyre, l’attaque pointe une possible dérive libertine (politique et religieuse) du burlesque :

Car en authorisant ainsi la raillerie

L’esprit cherche partout un sujet dont il rit

Et n’en pouvant trouver en aucun autre lieu

Il s’attaque à la fin, ou au Prince, ou à Dieu76.

Dans la Response au sieur Scarron, l’auteur des Cent quatre vers et les Cent quatre vers mêmes sont non seulement absous mais érigés en législateurs du champ troublé du burlesque mazarin. Une véritable scénographie du littéraire se développe dans ce récit d’une quinzaine de pages. Le narrateur y raconte comment « un homme de condition assez relevée » (p. 3) l’emmène dans son carrosse « dans un des plus beaux & des plus agreables sejours qui soient aux environs de Paris », où il séjourne dans une « maison Royale », que l’on peut dire royale, souligne-t-il parce qu’« estant entourée d’un grand fossé à fonds de cuve, & renforcée de quatre grands Pavillons » et parce qu’elle « peut loger le Roy avec toute la Cour sans obliger le maistre de quitter son appartement » (p. 4). Le narrateur décrit les lieux de ce loisir lettré, artefact humain capable de rivaliser avec la nature : le lecteur sait donc qu’il va être question d’art et de poésie. Des nouvelles de la cour sont demandées à un gentilhomme :

Il me fit responce qu’il n’y avoit rien veu de beau, ny de remarquable apres le tableau des harpies de l’Etat, que les cent quatre vers que vous avez fait imprimer avec privilege contre ces petits rimailleurs du temps, & ces malheureux Escrocs des noms & des rimes d’autruy : il les tira à mesme temps de sa pochette pour me les faire voir, & je les leus avec autant de plaisir & d’attention que j’aye jamais leu ny Tertullien ny Origene77.

S’ensuit une discussion collective dans laquelle sont jugés et célébrés les Cent quatre vers, les convives entrant à divers titres dans la fiction du libelle concernant les usurpateurs de noms, l’un pour moquer ceux qui se font valoir pour plus qu’ils ne sont (« Combien de prieurs & d’abbés qui en effet n’ont pas le tiltre ny le revenu d’une seule chapelle », p. 8), l’autre pour affirmer que personne de bon sens ne s’amuserait à prendre le nom de Scarron, et que celui-ci ressemble « pas mal à Dom Quichotte de la Manche qui ne trouvant point d’ennemis à combattre, tiroit son espée contre les aisles des moulins à vent » (p. 9) ; un troisième en soulignant qu’il est impossible d’usurper le nom de Scarron puisque ses vers sont si célèbres qu’on voit tout de suite les faussaires, avant d’inventer une petite allégorie assurant que la postérité verra tomber la fausse peinture des fausses imitations78 ; un quatrième conclut qu’on peut emprunter le nom de Scarron, mais pas son talent, car il est « en un mot l’Esope de nostre temps, je veux dire un tres grand Esprit dans un Corps outrageusement incommodé, & entierement ruiné par ses infirmitez ». C’est le moment que choisit le narrateur pour prévenir toute « gausserie » et faire de Scarron le législateur du temps :

[…] le public n’aura pas de petites obligations à Monsieur Scarron si par son invective il peut reprimer les sottises & les absurditez insupportables de ces contrefaiseurs de livres, & de ces enfans bastards ou naturels du sçavant Apollon ; afin que d’ores en avant, les honnestes gens n’ayent plus les oreilles rompues de leurs chansons pedantesques & leurs esprits infectez de leurs vilaines bouffonneries du Pont-Neuf79.

Et tous de s’accorder finalement sur la supériorité du poète Scarron. Rentré chez lui, le narrateur s’attelle à la lettre qu’on est en train de lire, et qu’il signe « SC Sieur D.P. & l’Anti-Mazarin ».

Que peut-on conclure de la lecture rapide de ce petit réseau de textes ? D’abord il semble difficilement imaginable que la Response au sieur Scarron sur le sujet de ses cent quatre vers ait été écrite et publiée sans que son auteur ait été intéressé de près à la réputation de poète de Scarron ; voire sans que le texte soit une commande même du poète dont la fiction des Cent quatre vers en sort renforcée et qui se voit lui-même confirmé dans sa position d’autorité littéraire. La Fronde des mots se jouait donc aussi sur le terrain de la réputation et de la littérature instituée. La production frondeuse a bel et bien été travaillée par celle-ci, et les partages bibliographiques qui en ont tenu les mazarinades à distance – littérature éphémère échappant à la longue durée du jugement esthétique – n’ont pas permis de voir la façon dont « la littérature » précisément se dégageait de l’écriture des libelles, dans le temps même de leur production (tel est bien l’objet de la Responce) ainsi que le rôle que des littérateurs comme Scarron ou comme ceux qui ont écrit pour lui ont joué dans ce processus. Car c’est bien de cela qu’il s’agit avec les Cent quatre vers et plus encore avec leur « réplique » : s’il y eut probablement une opération consistant à dédouaner Scarron de sa violence mazarine, elle est passée par un éloignement de la scénographie critique par rapport à la politique ; elle a construit – dispositif conventionnel du lieu de loisir et des entretiens lettrés à l’appui – la fiction d’un temps de la littérature à distance de l’agitation et de la circonstance politique.

L’exemple des emplois du nom de Scarron montre que c’est tout de suite, dans l’agitation frondeuse même et la circulation des mazarinades, que l’on peut observer des opérations de constitution de la valeur des écrits qui vont dans tous les sens, dans le sens de l’attribution de la valeur « littérature » à certains écrits, par le nom, par la localisation des écrits (au Pont-Neuf ou au Palais, chez le libraire Toussaint Quinet), mais aussi dans le sens de la désignation de mauvais vers, circonstanciels et, donc, éphémères. L’ensemble des modes de constitution de la valeur des écrits – et non pas seulement les gestes de production de la « littérature littérarisée » – procèdent ainsi de gestes de littérarisation qu’il vaudrait sans doute la peine d’examiner plus systématiquement et de manière spécifique pendant la Fronde, parce qu’ils attestent un certain état du champ littéraire et permettent de penser une chronologie (pas nécessairement continue) dans la constitution de ce champ. Si l’on réfléchit à la façon dont la question du nom d’auteur a joué dans d’autres circonstances polémiques et critiques – je pense d’une part au procès de Théophile de Viau (1623-1625), d’autre part à la querelle du Cid (1636-37) – on mesure aussitôt l’importance et l’autonomie qu’a prise la position d’auteur à l’époque de la Fronde : au moment du procès de Viau, quantité de plaquettes diffusent le nom du poète dans l’espace de l’imprimé, qui prennent parti pour ou contre les jésuites, mais rêvent aussi les aventures de « Théophile », sans que le poète en contrôle la diffusion ; pendant la querelle du Cid, ce sont les relations de patronage qui se jouent dans les libelles qui attaquent la position de Corneille80. Ces relations sont complètement passées au second plan dans la mise en évidence du nom du poète Scarron pendant la Fronde, dans la célébration de ses vers ou même la critique de sa responsabilité dans l’invasion frondeuse du burlesque.

On voit bien à cet égard comment l’exercice littéraire de l’attribution risque de passer à côté de ce travail de fabrication de la littérature dans le passé, à côté de son histoire propre. La fragilité des processus d’attribution et la manière dont ils sont pris dans les réputations frappent pourtant, quand il s’agit de Scarron. Si l’évaluation de la qualité artistique des mazarinades est un processus interne à la production des mazarinades comme objet bibliographique, explicite chez Célestin Moreau, c’est d’abord – les Cent quatre vers et leur réponse en témoignent – un processus interne à la circulation des écrits dans le temps de la Fronde. Il y a bien au xviie siècle un travail de classement littéraire des mazarinades, une évaluation des mazarinades travaillée par le fait littéraire. Dès lors, entrer soi-même dans une évaluation esthétique des mazarinades, c’est reproduire les opérations du temps, le jugement des auteurs, alors même que ces jugements, ces appréciations doivent être ressaisis dans une politique des écrits81 : on l’a vu avec le libelle des Cent quatre vers, qui tout en pointant les rimailleurs, en ordonnant les écrits en vers, tient un discours politique – c’est-à-dire fait une action politique en utilisant la littérature pour mettre les mauvais libelles du côté de l’opposition au pouvoir tandis que l’ordre politique serait traduit dans des alexandrins. On le voit encore dans la Response au sieur Scarron, sur le sujet de ses cent quatre vers qui, en discutant la qualité et le sens des Cent quatre vers, atteste et étend la fiction scarronienne d’un précieux nom d’auteur que de mauvais rimailleurs tenteraient toujours de s’approprier, alors même que la valeur de sa poésie leur resterait toujours inaccessible.