Introduction

Les xve-xvie siècles se caractérisent non seulement par de grands changements sociaux, politiques et religieux, mais aussi par un épanouissement de la culture festive en France et dans les anciens Pays-Bas. Cette culture joyeuse est essentiellement un système d’activités performatives et de coutumes ritualisées visant à renforcer les liens entre groupes et individus1. Il peut s’agir de représentations théâtrales, de parades, de banquets festifs ou de monologues parodiques qui étaient organisés à des moments-clés dans l’année pour promouvoir l’unité au sein des populations. Ensuite, les textes des pièces et autres souvenirs textuels des festivités étaient imprimés et distribués afin de stimuler un sentiment de cohésion2. Le rôle important de cette culture festive est longtemps resté dans l’ombre d’œuvres canoniques, et en particulier de celle de François Rabelais telle qu’elle a été étudiée par Mikhail Bakhtine3. Dans son œuvre, Bakhtine suppose qu’il y avait une forte opposition entre la culture des élites et la culture du peuple. Cette dichotomie a, souvent de manière inadéquate, dominé les recherches littéraires et historiques sur la culture festive médiévale et prémoderne jusqu’à aujourd’hui4. En prenant de la distance avec cette opposition bakhtinienne produite dans un contexte spécifique, il nous semble indispensable de mesurer également la force de cohésion et de transmission de la culture festive et des textes joyeux en particulier5.

En effet, de nombreux textes comiques issus de cette culture nous ont été transmis, le plus souvent sous forme imprimée, mais aussi sous forme manuscrite6. Plusieurs textes joyeux, dont des textes de théâtre, font allusion à des contextes festifs concrets, voire à une « finalité extérieure », mais restent peu clairs sur ce sujet7. En revanche, les mandements joyeux, qui sont des parodies de textes légaux telles que des ordonnances et des édits royaux et épiscopaux, sont émis par différents types d’autorités festives aux moments spécifiques, c’est-à-dire pendant les fêtes liturgiques comme le Carnaval. Cela nous permet parfois de relier des mandements joyeux spécifiques à des célébrations réelles, révélant ainsi que ces textes festifs et parodiques s’inscrivaient effectivement dans un contexte concret et actuel.

Pour donner une brève définition du mandement joyeux, nous dirons qu’il s’agit d’un acte juridique parodique et performanciel à structure fixe, commençant par une désignation de celui qui l’émet et de ceux à qui il est adressé, se poursuivant par l’énoncé des ordres donnés et d’éventuelles punitions ou récompenses liées à son (non-)accomplissement, et se concluant par une datation et signature rituelles. Un des exemples les plus clairs de ce type d’écrit s’inscrivant dans des contextes de Carnaval peut être fourni par la Lettre d’escorniflerie. Il s’agit ici d’un texte adressé aux habitants d’un royaume imaginaire qui sont obligés de préparer leur ville et leurs tavernes pour une fête de Carnaval et d’utiliser leur droit d’écornifler, c’est-à-dire de participer aux banquets sans argent. Si les destinataires de la lettre ne respectent pas les ordonnances mentionnées, ils seront exclus des festivités et de la communauté. Avec ses ordonnances concrètes, la Lettre d’escorniflerie se distingue d’une simple lettre missive porteuse d’informations. Nous présentons ci-dessous le texte de ce mandement, avec l’identification des différents éléments formels entre parenthèses8 :

Taste Vin [autorité joyeuse], par la grace de Bachus, roy des Pyons, duc de Glace, comte de Gelee, admiral des Vens, connestable de Froidure, viconte de Frimeulx et de Verglas, damoiseau de Neige. Prince de Gresles, baron de Nul lieu, marquis et seigneur de Vendenges, confesseur de Bouteilles, baptiseur d’Andouilles, conseillier et chambellan de Mal em point [titulature]. A tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, ne seront sours ne adveugles, salut [salutation, adresse]. Sçavoir faisons [notification, faire savoir] a tous nos feaulx seigneurs, cousins et amys, a tous noz vaissaulx et subjectz […], et en general a toutes gens de meschant gouvernement, et par especial a nostre amy et feal chancelier maistre Tripaut ventru qu’il soit prest et apareillé de presenter et bailler a nostre trescher feal et amy bien veuillant Estellembringost, les extenciles de taverne [ordonnance 1] […]. Et que nostre dit chancelier laisse se present porteur user du privilege d’escorniflerie. Et oultre qu’il boyve une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit fois a tout le moins et son varlet autant, nommé Briffault car il est homme qu’il le vault. Et estre nostre lieutenant [ordonnance 2]. Item voulons et ordonnons en mandement dessusdit quelque part qu’ilz aillent et qu’ilz trouveront aucunes gens lesquelz se voudront aucunement mesler et user dudit privilege d’escorniflerie, s’ilzn’ont mandement especial et pareil de cestuy, qu’ilz les condamnent a telle amande qu’il leur plaira, car par ces presentes leur en donnons plain povoir et puissance [ordonnance 3]. Mandons etcommandons a tous nos subgetz et oultre deffendons par les ordonnances dessusdictes qu’ilz nesoyent si osez ne si hardis d’en prendre denier ne maille, aussi les desgaiger ne aultre pour eulx enleurs noms, sur peine de incarceration de corps et ravissement de biens, et d’estre bany de nostre seigneurie [peines]. Donné a haste a nostre ville de Frimond, chastellenie du Tremblay, et scellé de paste par defaulte de cyre verte, ces octaves saint Jehan, jour des avans de la Toussains, que l’on disoit XIIII mille XI cens ou moins. Et de nostre regne la moitié plus qu’il n’en y a [datation]. Ainsi signé pour copie, par maistre Jehan l’ivrongnes, nostre grant conseillier et premier chambellan au grant conseil et chapitre general tenu en l’abbaye de saincte Souffrete, le jour de saint se tu as si prens et de renfort, signé par nostre grant greffier Maunourry, alias Croquepie [signature], commis de par nous a donner la copie de nosdictes lettres a tous nos amez et feaulx bigourdins lesquelz se vouldront mesler et entremettre dudit office et stille d’escorniflerie pourvue qu’ilz en facent leur devoir. Fait et passé es presances de Celin Javelle, Thibault Chenevote, Andre Coullon, Mitis et Mistigris et plusieurs aultres dudit office [témoins].

Finis.

On proclamait probablement les mandements joyeux tels que la Lettre d’escorniflerie devant un public, comme on jouait également beaucoup d’autres textes joyeux tels que sermons joyeux, des parodies des sermons, et plaidoiries de causes grasses, des procès ludiques joués par des avocats pendant le Carnaval9. À cette occasion, on abordait des sujets et des questions qui concernaient la communauté de spectateurs dans son ensemble comme les relations entre hommes et femmes, le mariage, le bon et le mauvais gouvernement et la pauvreté10, mais il pouvait également s’agir d’une simple invitation pour une fête comme dans le cas de la Lettre d’escorniflerie. Cependant, la grande différence entre les mandements joyeux et les autres textes festifs réside dans le lien étroit qui allie les premiers à une actualité réelle, la forme des mandements constituant une stratégie mise en œuvre pour « rire des affaires du temps11 ». Comme les fêtes de l’année, tel que le Carnaval, les mandements joyeux sont récurrents et reviennent tous les ans grâce à leur inscription dans le calendrier ecclésiastique. Ce sont à ce titre des textes mobiles, qui peuvent facilement être réactualisés selon différentes circonstances et qui se prêtent à un commentaire des événements propre à chaque contexte de publication. Au xviᵉ siècle et dans le cadre de commentaires sur l’actualité, il n’était pas rare de republier des textes parodiques et comiques plus anciens et déjà connus, avec des modifications mineures. Dans ce cadre, l’analyse de la matérialité des livres s’avère être une source précieuse d’informations pour appréhender les circonstances de production et de représentation des mandements joyeux. Pour cet article, nous prendrons pour exemple le cas du Mandement de Carême qui existe en deux langues, le français et le néerlandais. Le texte français date probablement de la première moitié du xviᵉ siècle et est traduit en néerlandais au milieu ou à la fin de ce siècle12. L’analyse de ce mandement joyeux en particulier permet ainsi d’étudier l’utilisation d’un même texte plaisant dans deux contextes historiques et linguistiques complètement différents.

Après la présentation des éditions et manuscrits connus du Mandement de Carême et du texte lui-même, nous montrerons dans un premier temps comment la première version de ce Mandement s’inscrit avant tout dans le contexte de la Réforme protestante française, et de La Rochelle en particulier, au milieu du xvie siècle. Puis, nous montrerons comment les aspects bibliographiques et paratextuels permettent d’identifier que ce mandement joyeux fut également imprimé à Amsterdam, dans un almanach parodique qui était probablement constitué par un auteur flamand. Prendre en considération deux aires linguistiques différentes, néerlandophone et francophone, permet non seulement de constater l’existence d’une circulation internationale de ce type de texte, mais aussi d’observer sa disponibilité pour accueillir un discours sur l’actualité, en fonction de différents contextes.

Le Mandement de Carême : forme et tradition

Selon son titre et la forme adoptée, le Mandement de Carême se présente tout d’abord comme une réaction parodique au mandement de Carême officiel, expédié chaque année par l’évêque d’une région spécifique juste avant la période de Carême. Dans la mesure où, à la fin du Moyen Âge et au xvie siècle, l’on parodiait fréquemment les genres les plus connus et les plus communs13, le mandement de Carême officiel fournissait un excellent modèle pour un mandement joyeux promulgué pendant la fête du Carnaval. Le mandement de Carême était ainsi un type de texte stéréotypé, obéissant à des règles quasi immuables de longueur et de composition : il s’agit d’une sorte de sermon, d’exhortation qui se termine par un « dispositif », c’est-à-dire le détail des prescriptions matérielles du Carême (jeûne, abstinence, etc.)14. Comme la Lettre d’escorniflerie, le Mandement de Carême a donc une structure énonciative rigide. De plus, sa reprise annuelle contribue à son formalisme et à sa ritualisation, ce qui peut expliquer le nombre relativement important de versions parodiques qui ont survécu. Pour illustrer la forme et la structure du Mandement de Carême, nous le donnons ici, avec l’identification des éléments de forme entre parenthèses :

Caresme [autorité joyeuse], par la divine clemence, empereur d’Abstinence, roy de la grand Pescherie, des Marestz, Viviers, Estangs, Fossez, Escluses, Fleuves, et toutes Eaues mondaines. Archeduc des Balaines, Esturgeons, Daulphins, Saulmons, Alozes, et Chiens de mer, duc d’Escailleux, Loches, Plies, Vystrés, Moulles, Hannons, et Grenouilles. Prince des Brochetz, Carpes, Anguilles, Lamproyes, Truites, Perches, Cardons, Tentes, Gouions et tous autres Poissons d’eaues doulces. Conte des Harencs Soretz, Sellerins. Vicomte des Sallades, Cressons, Aulx, Ongons, Vinaigres, et Huilles d’olives. Marquis des Compostz, Cirops, Mielz, Sucades, Avelines, Confitures, Amandes, Raisins, Figues, et Dates. Baron de Feneul, Rix, Pois, Febves, et autres compositions. Seigneur et grant gouverneur des sobres Collations, et Banquets [titulature], salut [salutation]. Sçavoir faisons [notificatio, faire savoir] a tous nos justiciers, officiers et subjetctz, comme payeurs, proviseurs, bouteilliers, despenciers, et tous espritz sains, quelz qu’ilz soient, qu’incontinent ces lettres veues, et suyvant la teneur d’icelles, facent mettre a execution et publier a son de trempe, nostre mandement et edict, c’est assavoir, que voulons et entendons estre bannis et interditz tous ceulx qui ont contrevenu a nostre haultesse et majesté, combien que par force de deniers ilz ayent obtenu confessionnaulx ou remissions de nostre bien aymé, et cousin Alcofribas, et lesquelz de rechef banissons hors de noz regnes et pays, pour certains crimes et delictz par eulx perpetré et commis, avec leurs attiez et complices [ordonnance]. C’est assavoir, Adrian le Bœuf, Denys Moutons, Jean le Veau, Nicolas Jambon, Estienne Sanglier, Jaques le Cerf, Guillaume Chevreau, André Chair sallee, Symon le Cochon, Anthoine le Lievre, Hubert le Connin, Cornille Chapon, Marc Heron, Hugues Canart, Philebert Coq d’Inde, Regnault le Coq, Agnes la Poulle, Laurence la Grue, Noel l’Oiçon, Jean Poussin, Pierre Poullet, Jean Bizet, Robert Faesant, Margot la Perdrix, Allis la Beccasse, Blaise Carbonnade, Fremin Pasté, Henry Saucisse, Ysabeau l’Andeulle, Gillet Boudin, Perrette Fricassee, Mathurin Caillette, Thibault Hetoudeaux, François Pigeonneau, Fiancre l’Alouette, Thoinette la Grine, Samson le Merle, Raoulin Pan, Regné Sercelle. Adam Hachepot, et Quentin l’Œuf. Et plusieurs autres, lesquelz doresnavant s’avancent et entremettent de rompre et enfraindre nosditz status et ordonnances, qui est contre nostredicte majesté, chose non a tollerer, ains digne de tresgrand pugnition, pource nous sur ce deuement informé et que ne voulons permettre iceulx oultrages regner en nostre dit pays, villes, villages, bourgades, et tumber en peril, et dangier de leurs consciences. Considerant aussi leur transgression, par l’advis et conseil de nostre bien ayme chancellier, maiste Jean Sans Cervelle, Colin Plate Bourse, maistre Thomas Mal Soupé, et Henry l’Affamé, nostre tresorier, et autres de nostre conseil. Pource voulons nostre ordonnance estre tenue et observé, nonobstant oppositions ou appelations quelzconques, jusques au lendemain de Alleluya, car ainsi nous plaist il estres fait [précisions de l’ordonnance]. Et ou il s’en trouvera par cy aprés aulcuns deffaillans, qu’ilz soient punis corporellement par nostre grant prevost, maistre Jean Boucher, jusques a ce que mort en ensuyve [peines]. Ainsi signé Caresme, par son secretaire Maigremine, et de nostre regne le trenteseptiesme. Par le conseil [signature et datation]15.

En toute logique, on s’attendrait à une glorification de la cuisine grasse dans le mandement joyeux contre une invitation au maigre dans le mandement officiel16. Or, ce Mandement de Carême donne une autre image car il contient un message sérieux, malgré l’aspect plaisant dicté par la personnification de Carême et de Carnaval. Le Carême y demeure victorieux et n’est pas nécessairement présenté comme l’ennemi de Carnaval17. À travers l’énumération dans la titulature, le jeûne et l’abstinence sont ici ironiquement associés à Carême, le « grant gouverneur des sobres collations, et banquets ». Dans la suite du mandement, Carême bannit de son royaume les produits associés à la période de Carnaval, notamment toutes sortes de viandes. Le bannissement de Carnaval et de ses partisans, incarnés par différents types de viandes qui forment des noms de famille, représente de manière symbolique mais non violente le mode de vie des semaines qui viennent après la fête18. Les énumérations des produits autorisés ou interdits ajoutent au mandement joyeux une dimension mnémotechnique très pratique : elles rappellent ce qu’il faut et ce qu’il ne faut pas manger pendant cette période de jeûne. Dans un contexte festif, il est également possible que les prénoms cités soient des personnes présentes à la fête. En l’absence de tout éclaircissement à ce sujet dans d’autres sources, il faut en rester à l’état d’hypothèse. Ce texte parodie donc de manière intentionnelle le mandement officiel et propose une représentation textuelle de la métaphore de la bataille entre Carnaval et Carême19.

Le Mandement de Carême que nous étudions ici doit aussi être compris dans une tradition de mandements joyeux qui comprenait des textes soit uniquement français, soit uniquement néerlandais, soit existant dans les deux langues. La liste suivante concerne les éditions du même Mandement de Carême tel qu’il existe dans les deux langues aux xviᵉ et xviiᵉ siècles20. Dans cette étude, nous tiendrons compte de ces éditions :

- « Cy aprés ensuit une lettres [sic] patente, faisant mention de plusieurs sortes de poissons de la mer, et de plusieurs sortes d’herbes et d’Espiceries », La Vie admirable du puissant Gargantua, Paris, Jean Bonfons, 1546. Original non retrouvé.

- Les Statuts, loix et ordonnances de l’invincible et tres antique monarque Caresme, Paris, Guillaume Nyverd, s. d., Paris, Bibliothèque Mazarine, Rés. 41915 (14).

- Edict nouveau de Caresme, s. l., s. n., 1562. Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Gall g 755 k (23).

- Edict nouveau de caresme roy de la grande pescherie, des marestz, viviers, estangs, fossez, escluses, fleuves, et de toutes autres eaues mondaines, s. l, s. n., 1563. Aix-en-Provence, Bibliothèque Méjanes, Rec D 9 (1145).

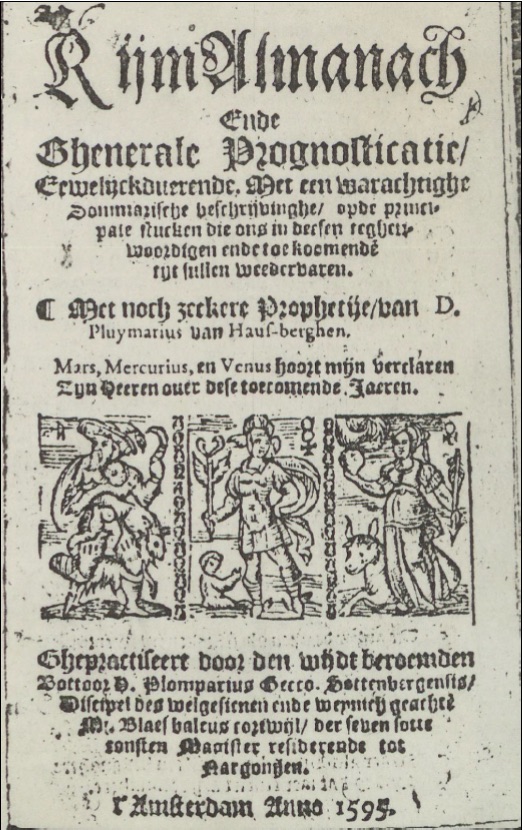

- Placcaet vande Vasten, Rijm almanach ende ghenerale prognosticatie, eewelijckduerende. Met een warachtighe Sommarische beschrijvinghe opde principale stukken die ons in deesen teghenwoordigen ende toekoomende tyt sullen wedervaren. Met noch zeckere prophetije van D. Pluymarius van Hans-berghen, Amsterdam, Barent Adriaensz, 1595, fos B 2 ro-B 3 ro. Collection privée, reproduction disponible à la Bibliothèque universitaire d’Amsterdam – Allard Pierson (fig. 1).

- Edict nouveau de caresme roy de la grande pescherie, des marests, viviers, estangs, fossez, escluses, fleuves et de toutes autres eaues (sic) mondaines, Lyon, Robert Pellet et Antoine Roustan, 1611. Grenoble, BM, L.5861 - TMP-0000031326.

Par rapport à la diffusion géographique du texte, on observe que ce Mandement de Carême fut d’abord imprimé à Paris en 1546 avant d’être réimprimé en néerlandais à Amsterdam à la fin du xvie siècle. Le livre dans lequel le texte français s’insère pour la première fois est malheureusement perdu aujourd’hui, mais nous en connaissons le contenu grâce à une édition ancienne datant du xixe siècle due au traducteur allemand Gottlob Regis (1781-1854). Il convient maintenant de nous pencher sur le contexte dans lequel cette première version du Mandement de Carême a été publiée.

Le Mandement de Carême au service du rejet de l’essor de la Réforme

La première version du Mandement de Carême que nous avons pu retrouver (livre 1 dans la liste ci-dessus, et la version que nous avons citée) se trouve dans le livre La Vie admirable du puissant Gargantua, ensemble la nativité de son filz Pantagruel, Dominateur des Alterez. Avec les faictz merveilleux du disciple dudit Pantagruel. Ensemble une lettre patente, de nouveau adjoustee. Le tout veu et recorrigé de nouveau, 154621. Selon la description de cet ouvrage dans l’édition de Gottlob Regis et comme l’indique le titre complet du livre, le Mandement de Carême occupe les dernières pages de l’imprimé et a été ajouté à deux récits sur les personnages Gargantua, Pantagruel et un « disciple dudit Pantagruel ». Tous ces textes n’étaient pas de Rabelais lui-même, mais d’un ou plusieurs de ses imitateurs. L’ajout d’un texte bref à la suite de plusieurs autres récits plus longs pouvait faire sens pour la lecture générale du volume et interroge : le texte bref avait-t-il été imprimé uniquement pour compléter les dernières pages du livre ? Ou s’agissait-il d’un ajout structurant, qui pouvait influencer la lecture de l’ensemble du livre ? L’imprimeur Jean Bonfons qui, selon la page de titre, vendait le livre « a Paris en la rue Neuve nostre Dame, a l’Enseigne Sainct Nicolas », a probablement décidé de mentionner indirectement le Mandement de Carême sur la page de titre du livre par l’expression « une lettre patente », qui renvoyait à un acte législatif émis par une autorité (généralement le roi). Bonfons semble donc vouloir que cet ajout prenne un certain sens dans l’ensemble du livre. Cette pièce supplémentaire donnait probablement un attrait de nouveauté à une réimpression d’un livre déjà publié pour Pierre Sergent à Paris, deux années plus tôt, en 1544, intitulé La Vie admirable du puissant geant Gargantua22. En ajoutant un texte à cette simple réimpression, Bonfons pouvait offrir aux clients potentiels quelque chose de nouveau sans grand effort.

De plus, cette édition a été publiée dans des circonstances particulières par l’imprimeur Jean Bonfons23. En général, sa production comprend beaucoup de romans de chevalerie (Bertrand du Guesclin, Les Quatre Fils Aymon, Ogier le Danois). À première vue, le corpus de Bonfons ne comprend donc aucune nouveauté, il s’agit essentiellement d’une production « de seconde main », en fonction d’une stratégie éditoriale prudente et durable. Toutefois, comme l’a récemment montré l’analyse détaillée de son corpus par Maria Colombo Timelli, Bonfons publiait aussi des textes appartenant à une veine romanesque nouvelle, celle de la production des imitateurs de Rabelais24. Ces textes exploitent les genres littéraires dans lesquels Rabelais s’est illustré et témoignent d’une volonté marquée, revendiquée même, d’expansion transfictionnelle de son univers narratif25. La Vie admirable du puissant Gargantua est un de ces textes qui s’inscrit dans l’univers rabelaisien, mais qui présente aussi de nombreuses adaptations26. Le Mandement de Carême peut également être considéré comme une expansion de l’univers rabelaisien. Par exemple, le texte contient une référence à « nostre bien aymé, et cousin Alcofribas », une partie de l’anagramme « Alcofribas Nasier ». Dans ce cadre, la localisation et la datation du mandement joyeux sont aussi particulièrement intéressantes : « donnee a La Rochelle, le premier jour de mars, mil cinq cens quarante cinq ». Pourquoi l’imprimeur parisien Jean Bonfons ajouterait-il une telle datation au mandement dans sa publication, et surtout dans une telle ville ?

Dès 1546, La Rochelle est l’un des bastions de la Réforme. La ville devient un lieu de ralliement où se retrouvent tous les chefs protestants27. De son côté, dans les années 1540, Jean Bonfons continue à imprimer des chansons et autres textes catholiques, principalement des ouvrages de dévotion et d’hagiographie et des pièces religieuses28. Ce ne sont pas nécessairement des textes polémiques qui s’opposent à la Réforme, mais il s’agit de textes de piété à destination d’une formation catholique ou de textes de théâtre avec des thèmes religieux. Son soutien à la religion catholique à travers ses publications religieuses donne une idée plus précise de la fonction de l’édition du Mandement de Carême à la suite de La Vie admirable : Bonfons publie un texte mettant en scène la métaphore de la bataille entre Carnaval et Carême pour possiblement montrer l’opposition des deux religions29. Le catholicisme est représenté par le personnage de Carnaval, tandis que le protestantisme est incarné par le personnage de Carême. Le Mandement de Carême montre la façon dont Carême gagne du terrain sur Carnaval, que Carême bannit de son royaume. Avec la publication du Mandement de Carême, Jean Bonfons utilise un texte connu (et probablement plus ancien étant donné la circulation des poèmes présentant exactement la même métaphore30) à des fins polémiques, qu’il signale en mentionnant la ville de La Rochelle et l’année 1545 à la fin du mandement. Ainsi, le mandement semble illustrer métaphoriquement la diffusion de la nouvelle religion depuis La Rochelle, bastion de la Réforme, religion qui s’oppose au catholicisme et à ses fêtes de Carnaval31. Avec la publication du Mandement de Carême, un texte comique, Bonfons commente donc indirectement les affaires de son temps, et surtout l’essor du protestantisme dans certaines villes en France comme à La Rochelle.

Pour mieux comprendre la réception du Mandement de Carême, il serait intéressant de se pencher sur le contenu de La Vie admirable du puissant Gargantua et d’y analyser les références à la religion. Cependant, aucun exemplaire de ce texte n’a survécu dans une bibliothèque publique, ni celui de l’édition de 1544 publiée par Alain Lotrain pour Pierre Sergent. En 1939, La Vie admirable a été décrite pour la dernière fois par Lucien Scheler, qui avait acquis, en 1938, l’un des seuls exemplaires connus du texte de l’édition de 1544. Scheler mentionne dans sa description que le volume contient encore un troisième texte intitulé Les Voyages et navigations que fist Panurge disciple de Pantagruel aux isles incognues et estranges de plusieurs choses merveilleuses et difficilles a croire. Il s’agit ici encore d’un autre texte écrit par un imitateur de Rabelais. Selon Scheler, ce texte sur Panurge est « à peu près semblable à celui des éditions connues », dont le plus célèbre est Le Disciple de Pantagruel32. Parmi les chercheurs ayant étudié les différents textes sur Panurge, certains, comme Frank Lestringant, relient ce texte à la critique de l’époque exprimée contre des réformateurs comme Farel ou Calvin33. Cela peut être vu comme une indication supplémentaire que Bonfons, avec le Mandement de Carême, rajoute ce texte à un texte rabelaisien qui représente la nouvelle foi.

Le Mandement de Carême dans les anciens Pays-Bas

Mais l’histoire du Mandement de Carême ne s’arrête pas là, étant donné que le même texte nous est également parvenu à travers un autre livre, publié dans un contexte complètement différent34. On le retrouve en effet dans une traduction néerlandaise, au sein d’un almanach parodique intitulé Rijm almanach ende ghenerale prognosticatie, eewelijckduerende (1595), « Almanach en rimes et pronostication générale et éternelle » (livre 5 dans la liste ci-dessus, voir aussi la fig. 1). Cet in-octavo de quarante feuillets comporte trois mandements joyeux : le Mandement de Carême qui nous intéresse, un autre mandement joyeux sur l’été et un troisième sur l’hiver. Cet almanach contient également plusieurs autres textes parodiques liés à la scansion du temps, à savoir un calendrier parodique, des pronostications joyeuses et des réflexions ludiques sur le cycle solaire35. Une analyse bibliographique de cet imprimé parodique montre que le Mandement de Carême pourrait ici commenter une actualité différente, liée à l’histoire des Pays-Bas méridionaux au xvie siècle.

Fig. 1. Page de titre du Rijm almanach.

Source/crédit : Collection privée. Reproduction : Allard Pierson – Bibliothèque universitaire d’Amsterdam.

Le titre complet, tel qu’il figure sur la page de titre du livre, est le suivant :

Rijm Almanach | ende | Gheneraele Prognosticatie, | eewelijckdurende. Met een warachtighe | sommarische beschrijvinghe | opde princi- | pale stucken die ons in deesen teghen- | woordigen ende toekoomenden | tijt sullen weedervaren. | Met noch zeekere prophetije, van D. | Pluymarius van Haus-berghen. | Mars Mercurius en Venus hoort mijn verclaren | zijn Heeren over dese toecomende jaeren36.

Le Rijm almanach fut imprimé à Amsterdam en 1595, comme l’indique la page de titre. L’imprimeur du livre n’est pas mentionné mais, grâce à un détail décoratif du livre (fig. 2), on peut supposer que cette édition a été publiée par Barent Adriaenszoon, imprimeur-libraire à Amsterdam, actif entre la fin du xvie siècle et le début du xviie siècle37. Néanmoins, il convient d’être prudent dans cette affirmation, car les marques d’imprimerie pouvaient également être échangées entre imprimeurs.

Fig. 2. Détail décoratif utilisé par l’imprimeur Barent Adriaenszoon.

Source/crédit : Collection privée. Reproduction : Allard Pierson – Bibliothèque universitaire d’Amsterdam.

Comme le montre déjà sa page de titre, cette édition du Rijm almanach propose une mise en page peu soignée et peu aérée : il est en effet difficile de différencier clairement les différentes parties du texte. La disposition typographique et les deux langues mobilisées dans le livre suggèrent qu’un double public est visé : un texte principal, en lettres gothiques et en langue vernaculaire, destiné à un public large, fait face à des phrases en latin en lettres romaines, destinées à un public plus averti.

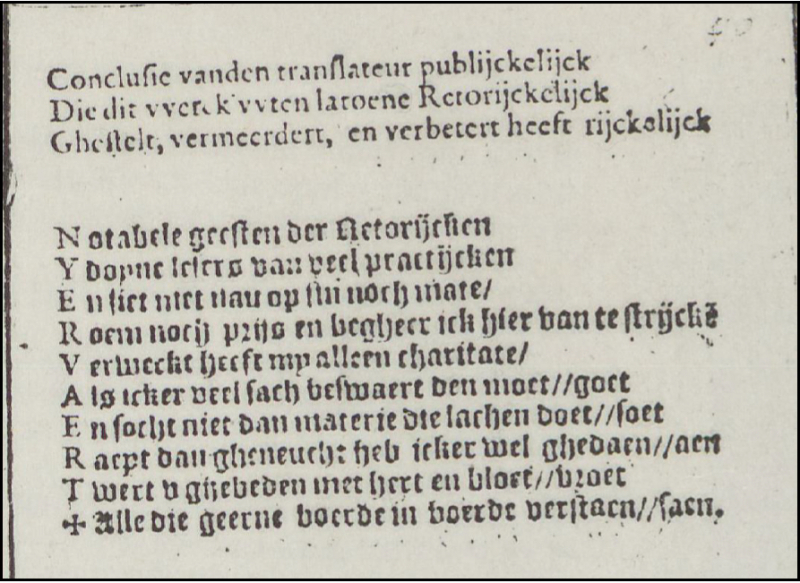

De plus, la facture du livre et le choix des textes invitent à s’interroger sur le lectorat auquel l’ouvrage était destiné. Comme pour d’autres petits livres parodiques, il est probable que le Rijm almanach était vendu à un prix modique. Les acheteurs n’avaient pas besoin de grands moyens financiers pour réaliser ces publications, ce qui rend l’identification du lectorat plus difficile. L’étude d’un des paratextes du livre (fig. 3), la conclusion de l’auteur (qui se présente comme un « translateur »), offrent cependant une figuration plus précise du public et permet même de discerner le nom de l’auteur. On y retrouve la justification suivante :

Conclusie vanden translateur publijckelijek

Die dit werck uuten latoene Retorijckelijck

Ghestelt, vermeerdert, en verbetert heeft rijckelijck

N otabele geesten der Retorijcken38

Y doyne lesers van veel practijcken

E n siet niet nau op stu[c] noch mate,

R oem noch prijs en begheer ick hier van te strijcken

V erweckt heeft my alleen charitate,

A ls icker veel sach beswaert den moet, goet

E n socht niet dan materie die lachen doet, soet

R aept dan gheneucht, heb icker wel ghedaen, aen

[’]T wert u ghebeden met hert en bloet, vroet

+ Alle die geerne boerde in boerde verstaen, saen39.

Fig. 3. Conclusion d’auteur du Rijm almanach.

Source/crédit : Collection privée. Reproduction : Allard Pierson – Bibliothèque universitaire d’Amsterdam.

L’acrostiche de la deuxième strophe de la conclusion révèle le nom de l’auteur du Rijm almanach : Nyervaert. Il pourrait s’agir de Cornelis Dircksz van Niervaert, qui serait l’auteur d’un traité contre la pestilence datant de 1598 et d’un livre sur l’enseignement du « letterkonst » (art poétique) datant de 160040. L’identification reste cependant douteuse. La seule certitude est que ce Nyervaert a composé ce livre pour les « Notabele geesten der Retorijcken », autrement dit des rhétoriciens appartenant à une chambre de rhétorique. Dans les anciens Pays-Bas, une chambre de rhétorique était une confrérie ou une guilde qui se consacrait spécifiquement à la production et à la représentation de pièces de théâtre ainsi qu’à la pratique de l’écriture et de la lecture publique de textes41.

Mais pourquoi aurait-il besoin de réjouir des rhétoriciens, comme il l’indique dans la suite de la strophe ? La réponse se trouve peut-être dans le choix des textes. Les trois mandements joyeux inclus dans le Rijm almanach sont probablement des textes d’origine flamande étant donné que deux d’entre eux, les mandements sur l’hiver et sur l’été, évoquent les villes de Bruges, Looveren, Berckem, Anvers, Louvain et Bruxelles42. Ces références aux villes des Pays-Bas méridionaux n’ont pas été enlevées par Nyervaert pour la publication du livre à Amsterdam. Ainsi, le Rijm almanach suggère que la réutilisation et la réimpression de certains mandements joyeux dans d’autres contextes (dont le Mandement de Carême) et pour les besoins très spécifiques du divertissement (« consoler et faire rire ») étaient une pratique courante. De plus, on peut se demander s’il n’y avait pas un autre but que celui-ci revendiqué par l’auteur-translateur. On peut s’imaginer que l’aspect parodique du Mandement de Carême est exploité à de nouvelles fins, pour critiquer la fureur iconoclaste des années 1560 par exemple, ou le siège d’Anvers de 1585. Pendant l’iconoclasme, déclenché à Anvers en 1566 par les protestants, l’intérieur de plusieurs cathédrales dans le sud des Pays-Bas fut dévasté afin de purifier les églises. Le siège d’Anvers, qui a lieu du 3 juillet 1584 au 17 août 1585, fut un épisode important dans l’insurrection des Pays-Bas contre Philippe II d’Espagne. La reprise de la ville d’Anvers après le siège par les Espagnols est la dernière grande victoire des armées de Philippe II43. Ces deux événements, liés à la lutte entre catholiques et protestants, ont poussé de nombreux habitants des Pays-Bas méridionaux à émigrer vers le nord. Un texte parodique comme le Mandement de Carême, dans lequel le conflit entre les deux religions est représenté par les personnages de Carnaval et de Carême, est donc redevenu d’actualité dans le contexte néerlandais.

Concernant la réception, nous ignorons la nature du lectorat réel dans la mesure où nous ne disposons d’aucunes traces ou annotations. Les rhétoriciens constituent néanmoins un lectorat idéal. Si l’on prend au sérieux l’hypothèse selon laquelle les lecteurs furent membres d’une chambre de rhétorique, s’agirait-il alors ici des rhétoriciens d’Amsterdam, étant donné le lieu d’impression du livre ? Dans ce cas, Nyervaert a pu lui aussi être membre d’une chambre de rhétorique. Il est également possible que cet auteur ait composé ce livre pour des rhétoriciens flamands qui vivaient à Amsterdam après les troubles ayant frappé les Pays-Bas méridionaux dans la seconde moitié du xvie siècle. Après le siège, beaucoup de marchands, d’artisans et d’hommes littéraires du Sud des Pays-Bas s’installèrent effectivement à Amsterdam44. Afin de divertir ses compatriotes, Nyervaert a peut-être sélectionné un certain nombre de textes plaisants, dont trois mandements joyeux, avant de les confier à un nouvel imprimeur. Cela expliquerait notamment la conservation des noms de lieux flamands, pour rappeler les origines et des lieux connus de ces exilés. Pour l’imprimeur Adriaenszoon, il pouvait s’agir d’un moyen de vendre facilement ces livres, puisque le public visé connaissait déjà les textes contenus dans le recueil. On sait que les réfugiés lettrés avaient fondé leur propre institut littéraire ou chambre de rhétorique à Amsterdam, ‘t Wit Lavendel (la Lavande Blanche). Dans la mesure où l’on ne trouve pas de références à cette chambre dans le Rijm almanach de manière explicite, l’hypothèse que le Rijm almanach ait pu circuler dans ‘t Wit Lavendel demeure à confirmer.

Conclusion

Dans cet article, nous avons illustré que les mandements joyeux peuvent, par leur nature parodique et performancielle, offrir un commentaire unique sur les affaires du temps tout en invitant à une participation festive réelle. De plus, cet article met en lumière l’importance de considérer la matérialité des textes. Certains mandements joyeux, comme le Mandement de Carême, avec sa structure formelle et son actualisation annuelle, s’inscrivent dans des préoccupations et événements contemporains religieux et politiques, tout en traversant des frontières linguistiques et géographiques. L’une des stratégies que les auteurs et les imprimeurs-libraires du xvie siècle mettaient en œuvre était la republication de mandements parodiques plus anciens. Certains de ces textes, comme le Mandement de Carême, pouvaient ainsi être vendus dans des contextes bien différents, en l’occurrence comme un supplément à un texte rabelaisien qui fait référence aux tensions religieuses entre catholiques et protestants à La Rochelle en 1546 ou comme une réflexion sur les troubles ayant frappé les Pays-Bas méridionaux dans la seconde moitié du xvie siècle. L’étude de ce cas illustre que certains écrits, y compris des textes festifs comme le Mandement de Carême, ont pu circuler dans différentes parties de l’Europe, où ils attiraient toujours de nouveaux lecteurs.