Ch’est che que su Rouan l’en dit de pu nouvel1

S’il existe bien des manières de commenter ou de s’inspirer du bruit qui court, des rumeurs ou des évènements rapportés par la Gazette au xviie siècle, la forme choisie par David Ferrand de tenir le livre des « Batailles, Assauts, Prises de Villes, Guerres estrangeres, Victoires de la France, Histoires Comiques, Esmotions populaires, Grabuges, & choses remarquables arrivées à Roüen2 » (fig. 1) durant une quarantaine d’années est assez rare pour mériter d’être relevée. On y suit année après année, depuis 1621 et quasiment jusqu’à la fin de la vie de l’imprimeur (1660)3, les commentaires et les réactions suscités par les faits advenus dans la cité normande ou par les grands événements affectant l’histoire du royaume au sein de la communauté rouennaise, sous la forme de dialogues et de correspondances entre des personnages représentant presque toujours les petites gens de Rouen et des alentours (drapiers, savetiers, écoliers, « escallières », etc.), de « cants riaux » (chants royaux), de « balladres » (ballades) ou de sonnets, dans le langage purinique choisi par David Ferrand pour « bien rire en su gros langage » du temps qui passe.

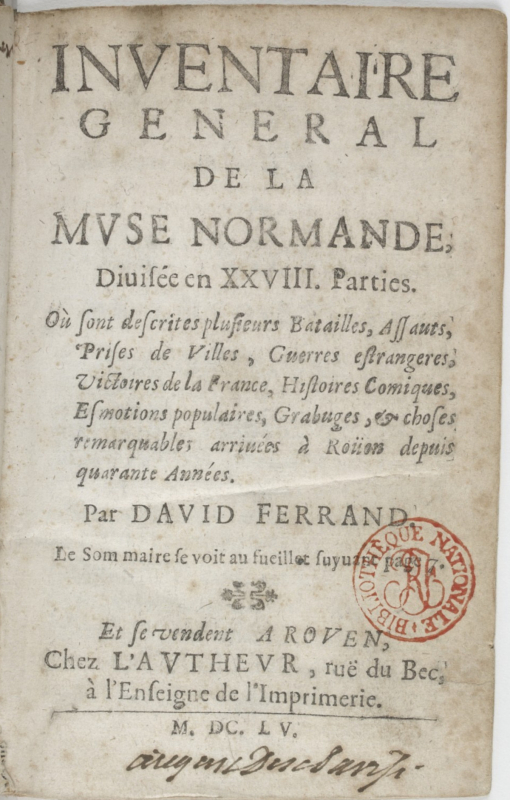

Fig. 1. Page de titre de l’Inventaire de la Muse normande de David Ferrand, Rouen, chez l’auteur, 1655.

Source/crédit : gallica.bnf.fr / BnF, département Réserve des livres rares, cote RES-YE-3271.

Redécouverts au xixe siècle par les historiens et philologues œuvrant pour la Société des Bibliophiles normands4, parmi lesquels Alexandre Héron, à qui l’on doit la première édition savante des trente-et-une « parties » de la Muse normande et leur Inventaire général5, les textes de La Muse normande ont maintes fois servi à documenter l’histoire de la région. Ils ont également fait l’objet de plusieurs travaux linguistiques sur le langage employé pour leur composition, le fameux « purin » ou « gros normand », dont le plus abouti est la thèse de Catherine Bougy6, qui définit la langue purinique comme le parler des « Purins », autrement dit des « ouvriers du textile qui faisaient purer, c’est-à-dire “dégoutter” les étoffes après les avoir plongées dans les eaux des ruisseaux de la ville pour les teindre ou les faire feutrer7 ».

Il est manifeste que ce « choix linguistique minoritaire », pour reprendre l’expression de Jean-François Courouau8, opéré par les auteurs, car ces textes sont à l’origine de plusieurs mains, ainsi que le contexte originel de leur composition, le Puy de la Conception, concours annuel de poésie palinodique à Rouen, participent de la vie littéraire du temps. En recourant à la langue purinique, les auteurs facétieux du Puy revendiquaient indubitablement leur identité normande mais cherchaient certainement aussi à imiter un langage populaire, à « parler peuple » d’une certaine manière, dans une intention comique évidente : le travestissement, le détournement et la parodie de cérémonie concouraient à rendre ces poèmes comiques, à prendre le contre-pied du très sérieux concours du Puy de la Conception.

La Muse normande représente ainsi une œuvre à la fois connue et méconnue, intimidante par son volume, son style et son caractère de monument régional. Pour ne pas la cantonner à l’office de document ou de « témoignage » d’une époque perdue, ce que nous proposons ici est de prendre sa forme poétique, toute comique soit-elle, au sérieux et d’essayer de comprendre l’œuvre qu’elle constitue en l’envisageant sous l’angle de sa publication et de sa genèse. Cette genèse ne se laisse pas aisément saisir si l’on s’en tient à la lecture de l’édition originale de l’Inventaire. Elle s’appréhende également difficilement dans la leçon que reconstitue A. Héron pour son édition fusionnée des livraisons annuelles et de l’Inventaire. Il s’agira donc ici d’essayer de mettre au jour la dynamique produite par les trois « publications9 » que connurent ces pièces rassemblées par David Ferrand sous le bandeau « Muse normande ». D’abord publiées dans une lecture publique lors d’une circonstance précise, le banquet de clôture du Puy de la Conception, elles portent la marque de l’oralité et de la présence d’un public complice. Leur diffusion sous la forme imprimée au sein des livrets annuels ou « parties », dont la parution est continue jusqu’à 1654, date à laquelle la Muse normande fait ses « adieux au Palinot10 » constitue une seconde publication. L’Inventaire général de la Muse normande que David Ferrand édite en 1655 et qui se présente comme une anthologie de ses meilleures pièces, résultant d’un « triage » opéré par l’imprimeur, est la troisième forme de publication de cette œuvre11.

Ainsi, s’il est vrai que La Muse normande offre, selon les mots mêmes de David Ferrand, « un grand miroir où l’on peut voir toutes les actions du temps present12 », son processus de publication s’est déroulé sur une si longue période que l’œuvre finit paradoxalement par mettre ce présent à distance : lorsque paraît l’Inventaire général, qui se souvient encore des anecdotes du temps jadis et de tout ce qui constituait, quitte à employer un anachronisme, « l’actualité » trente ou quarante ans plus tôt ? D’autre part, la période de parution de ces livrets périodiques recouvrant presque exactement celle de la carrière de l’imprimeur, l’entreprise littéraire de ce dernier nous semble offrir un champ complémentaire à l’analyse de cette genèse. Le rôle joué par David Ferrand dans cette publication a en effet évolué au fil des ans, glissant, progressivement, d’un statut à un autre : en tant qu’imprimeur de métier, il a d’abord édité des livrets de vers facétieux, « recueillis de plusieurs auteurs », dans lesquels un grand nombre était de sa main, avant d’en devenir progressivement l’auteur principal sinon l’unique, s’affirmant comme tel à la fin de sa vie et revendiquant, comme on le verra, par l’Inventaire de cette œuvre devenue (presque) entièrement sienne, un droit à la postérité littéraire.

Principes et circonstances de la composition de ces pièces

Il revient à l’historien Eugène de Robillard de Beaurepaire13 d’avoir le premier relevé et commenté la fonction singulière que l’imprimeur David Ferrand occupait au Puy de Conception de Rouen14. La lecture des pièces réunies au fil des ans dans les livrets de La Muse normande indique explicitement le lien originel qu’elles entretiennent avec le Palinod, et plus précisément avec sa seconde partie, la « risée », à l’occasion du banquet offert par le Prince, mécène de la manifestation. Le moment était alors venu pour les candidats de composer les pièces joyeuses, dont la lecture à haute voix se ferait devant la foule des curieux venus expressément y assister : telles sont les pièces qui composent La Muse normande, des poèmes « facécieux » ou « joyeux », sur la « ligne », autrement dit le refrain, proposée par le Prince. C’est dans cette partie du concours que David Ferrand révélait, semble-t-il, tout son talent d’amuseur public par ses textes « en langue purinique » qu’il compilait ensuite avec ceux des autres contributeurs à cette risée, dans des livrets imprimés dans son propre atelier15. Cette circonstance particulière est constamment rappelée dans les titres des trente-et-une « parties » ainsi que dans l’avis liminaire qui ouvre l’Inventaire de 1655 et dans lequel le vieil imprimeur revient avec nostalgie sur toutes ces années passées à contenter la curiosité de ses contemporains, en les faisant rire des « nouvelles » de l’année écoulée :

Il y avoit tant de marmaille

Qui clabaudest dessus le Puy, (Qui criaillait…)

Et qui ne fezest rien qui vaille,

Mais y plaisest bien à autruy :

Su quemun qui ne veut que rire (Ce peuple…)

Qui le z’entendest y-la luïre (… dès lors lire…)

De Rouen maints sujets divers,

Leu donnest bien tost l’advantage

Et sans juger ryme ny vers

Ne demandest quaintieul ouvrage16.

D’autres allusions et mentions viennent, et elles sont nombreuses, compléter ce tableau pittoresque de la circonstance particulière à laquelle se rattachent tous les livrets de La Muse normande : pour expliciter ce contexte, David Ferrand prit en effet soin de faire précéder, lors de leur réédition en 1655 dans l’Inventaire, plusieurs pièces d’une mention explicative élucidant ce contexte particulier. Par exemple, le « Cant rial » ayant pour ligne palinodique (ou refrain) : « L’iau pour la Muse, et le vin pour le poüette » des Première et seconde parties… y est précédé de la mise au point suivante :

Ce Chant Royal fut faict le soir du banquet que l’on donne le dimanche d’apres la Conception de la glorieuse Vierge, aux Princes, Poëtes et Juges des ouvrages, et presenté le lundy sur la ligne que donna Monsieur Blondel, pour lors Conseiller en la Cour de Parlement, etc., pour lors Maistre de ladicte Confrairie17.

D’autres passages paraissent haranguer le public venu expressément entendre les plaisanteries et les pièces joviales des risées. Ces « Stanches » de la Cinquiesme partie18, par exemple, débutent par cette apostrophe :

Et bien ! mes bonne gens, que voulez vous récrire ?

Combien l’i a t’y là bas de grotesques falots,

Qui apres les bons vers, chi che n’étet pour rire,

Opres de leu tizons ferest leu Palinots ? (… auprès de leurs tisons feraient le Palinod)

Laissons chela à part, & youvrés vo z’oreilles (… et ouvrez vos oreilles)

Enregistrant mes mots dessouz votte capel, (… votre chapeau)

Car je vo veux ichy desrengler les merveilles (… je vous veux ici raconter…)

Que depis trais semaine a fait le vin nouvel. (… depuis trois…)

Certains livrets de La Muse normande ne purent cependant bénéficier de la performance orale et publique que constituaient les « risées » : en 1645 et 1646, sans explication très claire quant à l’origine de cette « réforme », « Les Palinos [furent] deslogez sans risaye19 ». La Vingt-deuxiesme partie de la Muse normande s’ouvre d’ailleurs sur un avis « O luyzard » dans lequel David Ferrand se désespère de cette nouveauté qu’il ne s’explique pas et le prive de son public :

Luisard, ainchin que de coustume, (Lecteur, ainsi que…)

Yen vechite oncor un volume (En voici encore…)

[…]

Mais quay ! Queulle gripe nouvelle

Leu z’est monté à la chervelle

De ne lesser luire en su lieu

Ocune stanche que sacrée ?

Autre chose est de prier Dieu,

Autre chose est qu’on se recrée20.

Remarquons que ce changement intervient alors que d’autres manifestations traditionnelles devaient « se réformer », comme le Puy de Sainte-Cécile, concours de musique, qui s’arrêta en 1646 et dont David Ferrand déplore la perte21, et que, dans les années suivantes et dans un contexte qui s’assombrit au moment de la Fronde, tandis que la guerre franco-espagnole s’éternise et qu’une terrible épidémie de peste s’abat sur la région de Rouen, le concours palinodique s’éteint peu à peu. En 1654, David Ferrand fait encore paraître Les Adieux de la Muse normande aux Palinots : il revient, avec nostalgie et amertume, sur sa longue carrière au Puy, carrière qui s’interrompt en même temps que la manifestation rituelle22.

Toutes ces allusions dont foisonne La Muse normande suffisent à expliquer l’enthousiasme des historiens du Puy, et notamment d’E. de Robillard de Beaurepaire qui l’a qualifiée de « document précieux » sur « la Fête aux Normands »23. Il est vrai qu’on y mesure toute l’importance de ce lien tissé au fil des ans entre David Ferrand et le Palinod : à un premier niveau, l’actualité commentée et relatée par le « mouleux24 » composant et réunissant des pièces rimées en purin est donc celle des sessions du Puy de la Conception, érigé en cœur battant de la cité normande.

L’actualité au prisme comique de La Muse normande

La Muse normande ne se contentait pas de parodier les séances sérieuses du concours palinodique ; dès l’origine, les pièces qui la composent paraissent prendre prétexte de cette occasion de s’adresser à un public qui représenterait la communauté rouennaise dans son ensemble, pour commenter l’actualité de la ville sinon de la province et même certains hauts faits intervenus dans la vie du royaume.

Cependant, plus que l’actualité en elle-même, c’est la manière dont celle-ci est perçue par les habitants de Rouen et de ses environs qui alimente la chronique de La Muse normande : les plaintes du collégien en pension au sujet du froid, de ses thèmes latins, les rumeurs diverses au sujet de la guerre, ou le désespoir comique de la confrérie de la « chavate » (i. e. : des savetiers) : ce sont les perceptions de ces faits qui forment le sujet constant de ces textes. Elles sont restituées à travers des dispositifs énonciatifs récurrents : des dialogues mettant en scène des rencontres inopinées entre différents personnages (deux vignerons se plaignant des taxes qui leur volent le fruit de leur belle récolte25, des « purins » se retrouvant sur la « Boise » de Saint-Nicaise, des impressions échangées lors de retrouvailles entre un témoin des évènements, par exemple, un soldat revenant de la guerre et un habitant de Rouen, ou encore des extraits de correspondances fictives entre un écolier ou un collégien et sa famille, un soldat et des parents…) : tels sont les dispositifs énonciatifs les plus fréquents, qui évoquent le genre des « caquets » alors en vogue26 par leur caractère souvent décousu, quoique fortement corseté dans les formes métriques imposées par le Puy telles que le chant royal et le sonnet27. Les personnages sont variés et nombreux, certains désignés par leur prénom (« Colas », « Glaudre », « Naudin », « Perrine » ou « Gringoire »), d’autres par leur métier (« bon purins »), d’autres encore par leur religion (« les parpaillots ») ou leur nationalité (« les Anglais » ou les « Gogots », « les Espagnols », « les Croates »). Le récit des faits porte rarement sur les causes des évènements, plus souvent sur leurs effets : le « grabuge » survenu lorsque les drapiers de Rouen ont appris qu’un navire anglais était en train de décharger sa marchandise, la foule qui se rend au « Tedion » (Te Deum) en l’honneur de la reddition de La Rochelle28, la curiosité des badauds qui vont voir « Le z’Espagnols nourris en cage », c’est-à-dire des prisonniers de guerre transitant par Rouen pour quelques jours ou quelques semaines, en 164329. Ce sont encore des scènes d’ivresse et de joie saluant le roi vainqueur de l’hérésie, parfois des émeutes, toutes rapportées sur un mode comique et en usant et abusant de ce que permet le langage « purin ».

Si, sur la fin de la période, le registre comique et le ton de plaisanterie s’effacent progressivement sous l’effet de la « misère du temps », la majeure partie des pièces qui composent La Muse normande, sont bien des pièces « joyeuses » et « comiques », comme l’indiquent les titres des différents livrets : par exemple, le titre de la Troisiesme partie :

TROISIESME PARTIE // DE LA // MVSE NORMANDE, // OV // RECVEIL DE // PLVSIEVRS OVVRA- // ges Facecieux en langue Purini-// que, ou gros Normand. // Contenans les oeuuvres jouialles qui ont esté presentées cette année aux Palinots. // [marque] // A ROVEN, Chez David Ferrand, ruë aux Iuifs dans // la court des Loges, prés le Palais [s. d.] 30

Ou encore celui du livret paru en 1628, année qui voit la fin du siège de La Rochelle :

QVATRIESME PARTIE DE // LA MVSE NORMANDE // OV // RECVEIL DE // PLVSIEVRS OVVRAGES // Facecieux, en langue Purinique,// ou gros Normand. // Recueillis de diuers Autheurs. // Pour bien rire en su gros langage // Rechais su quatriesme ouuvrage, // Tu y verras les Parpaillots, // Regretter leur poure Perrette31 // Et les chiffrelus de Gogos (les voleurs d’Anglais), // Honteusement faire retrette. // [marque] // A ROVEN, // Chez David Ferrand, ruë aux Iuifs// dans la court des Loges prés le Palais32.

Le premier ressort du rire est la complicité recherchée avec le public du Puy, celle qui se devine dans des allusions que nous, lecteurs modernes, peinons justement à décrypter. La référence souvent implicite à des évènements du quotidien en opacifie le sens et en atténue le potentiel comique pour un lecteur coupé du contexte dans lequel ils se sont produits, raison pour laquelle d’ailleurs, David Ferrand s’est lui-même senti obligé d’expliciter certaines références lors de leur réédition, dans son anthologie de 1655 : l’Inventaire général de la Muse normande. C’est le sens des chapeaux introductifs qui précèdent la plupart des pièces dans ce volume. Ainsi fait-il précéder le « Double cant ryal sur le grabuge des drapiers » de cette longue présentation circonstanciée des faits :

Les Anglais deschargeoient un vaisseau remply de toutes sortes de draps d’Angleterre, et ja deux grandes balles estoient pour estre visitées devant la Romaine, quand mille ou douze cens purins & drapiers vindrent sur le quay, bruslent les deux balles entierement, prennent des petites barques, entrent dans le vaisseau, rompent & deschirent les draps qu’ils trouverent par lambiaux, & jettent le tout à la riviere, sans qu’on y peut apporter aucun ordre.

L’Autheur y estant present en fit ces vers suivans33.

Remarquons que ces chapeaux explicatifs de l’Inventaire sont, en outre, le plus souvent rédigés en français et non en purin ; choix linguistique qui manifeste là encore le besoin d’éclaircir la référence. Dans l’exemple cité, de manière très significative, David Ferrand (la pièce est signée « D. F. ») a même éprouvé le besoin de préciser sa présence sur les lieux du « grabuge », revendiquant, pour le coup, un authentique statut de « témoin ». Toujours est-il que ce besoin même d’expliciter une référence perdue, vingt-cinq ans après sa composition, souligne à quel point ces pièces reposent sur la référence implicite à des évènements vécus à la fois par l’auteur et le public auquel il s’adresse.

« Pour bien rire en su (ce) gros langage », David Ferrand déploie constamment des efforts pour associer son public, qu’il s’agisse du public présent au Puy ou du public élargi de ses lecteurs, aux commentaires des évènements qui ont affecté la communauté rouennaise durant l’année écoulée. L’entreprise est cependant parfois délicate, particulièrement quand les « misères du temps » la touchent trop durement. C’est le cas lors des dernières années de parution, à partir des années 1648-1649, lorsque la vie se durcit au point de rendre toute tentative d’en rire quasi impossible :

Vechyte oncor un volume (Voici encor…)

[…] Si ne te fait assez rire,

Tout chen que je t’en peux dire, (Tout ce que je…)

Y sent le malur du temps. (Il sent le malheur…)

Toute chose suit la mode ;

Le temps qui nous incommode

Fait notte joye abismer ;

La maxime est manifeste

Qu’ayant des tintoüins en teste (… des tracas en tête)

No ne peut pas bien rimer34. (On ne peut pas…)

En 1650, il insère même dans son recueil une complainte aux accents pathétiques35, dans laquelle il dépeint les ravages de la peste. La « Profache » (préface) de ce livret exprime une nouvelle fois l’impossibilité de rire quand les temps ne le permettent plus :

Men bon luisard, je te veux dire (Mon bon lecteur…)

Qui ne me tient ichi de rire

Ainchin que je fesais anten. (Ainsi que je faisais…)

L’affliction & la tristesse

Qui n’o z’a troublez dans Roüen (Qui nous ont troublés…)

M’a grippé toute ma liesse36.

On comprend que ce qui prime dans l’entreprise de David Ferrand est avant tout la portée communautaire de ses textes : destinés à être lus lors de la « Fête aux Normands », c’est leur force cohésive qui intéresse l’imprimeur, qui infléchit la tonalité de ses livrets en fonction de l’humeur du temps.

Une autre circonstance à laquelle La Muse normande eut du mal à s’accorder fut celle de la révolte des Nu-pieds, qui déchira la communauté normande comme jamais depuis les temps de la guerre civile et de la Ligue37 et au moment de laquelle des voix reprochèrent apparemment à David Ferrand « de s’être tu » au lieu de porter sur l’avant de la scène les revendications des miséreux révoltés.

À Rouen, la foule avait été jusqu’à lyncher sur le parvis de la cathédrale l’officier du roi chargé de veiller à l’exécution du contrôle des teintures, origine de la « sédition », qui avait dès lors dégénéré en émeute et en pillage trois jours durant à Rouen (du 21 au 23 août). Il faut souligner qu’au moment où s’ouvrait le concours du Puy de la Conception (le 11 décembre 1639), toute la province retenait son souffle en attendant de connaître la décision que prendrait le roi pour réprimer ces troubles qui s’étaient étendus jusqu’à Caen38. Dans la Quinziesme partie, David Ferrand insère une « Ode o luisart » qui évoque déjà son silence39 suivi d’un « Chant royal », composé en français, qui contraste par le choix de cette langue et par son sérieux, avec ses pièces habituelles. La ligne palinodique est le décasyllabe : « Il sçait beaucoup qui sçait en temps se taire ». En 1655, dans l’Inventaire, il fera précéder le texte d’un chapeau explicatif, portant ostensiblement la date de « 1639 », pour souligner un peu plus encore le caractère exceptionnel du contexte dans lequel le Puy s’était alors déroulé :

L’Autheur descrit contre quelques-uns, qui le blasmerent cette année là, pour n’avoir parlé pertinemment du tumulte qui s’estoit passé dans la Ville, ignorant la deffence qui luy en avoit esté tacitement faite par les Magistrats d’icelle. 163940.

Tacite ou explicite, comme le suggère la deuxième strophe du poème41, cette interdiction faite par le prince du Puy ou les « Magistrats » de Rouen, de parler des troubles survenus dans la ville et dans la province, est exposée en des termes on peut plus clairs par David Ferrand : « Ce n’est pas tout de parler librement » (v. 10) se justifie-t-il d’abord, avant de s’en prendre à « ces coquins le rebut & la lie / Des plus meschants & des plus factieux » (v. 23-24)42 et de requérir même contre eux de lourdes peines : « […] les punir d’une peine exemplaire » (v. 31). Le ton véhément de cette pièce contraste avec d’autres, plutôt complaisantes envers les paysans et drapiers opprimés par les taxes. L’attitude de David Ferrand, ici, manifeste à nos yeux, plus qu’aucune autre, ce que signifie le fait de rire en marge d’une cérémonie rituelle telle que celle du Puy : la communauté s’y met en scène, le rire sert à la fédérer autour des autorités de la ville représentées par le Prince et les jurys du concours, lors d’un banquet, certes « joyeux » mais qui s’inscrit dans le cadre d’une tradition ancienne et pour cette raison, c’est un rire ritualisé. Dans ces conditions, La Muse normande ne pouvait évidemment « parler librement » et l’on comprend que David Ferrand préférât la faire « taire ». Qu’il eût ressenti le besoin de s’en justifier dit assez clairement combien la crise traversée était alors profonde.

Telle est donc la risée dont La Muse normande se fait l’écho : jamais blasphématoire, jamais engagée contre le pouvoir royal43, tout juste contre la centralité d’un pouvoir abstrait44 (celui de Paris / celui de la province normande ; « eux » / « nous ») ou contre le « malhur » du temps qui autorise des plaintes les plus consensuelles. 1639 est une année exceptionnelle dans son histoire, tandis que les années de la Fronde passeront sans affecter particulièrement le corpus des pièces qui la composent.

Auctorialité(s) de La Muse normande : un « Autheur » qui s’affirme au fil du temps

Expression d’un rire qui se veut communautaire et fédérateur, La Muse normande est aussi, dès ses débuts, le reflet d’une auctorialité plurielle et, à bien des égards, ambiguë.

En cela, elle ressemble à de nombreux autres recueils collectifs de la même époque45 : c’est le fruit d’une écriture collective, produite dans des circonstances se prêtant aux jeux littéraires, les risées. Pourtant, au fil du temps, et surtout à la fin de la période, La Muse normande tend de plus à plus à s’identifier à un seul auteur : David Ferrand. Cette transformation éclate sur la page de titre de l’Inventaire général de la Muse normande de 1655, qui fait suivre le titre de la mention « par David Ferrand » et indique comme adresse : « Et se vendent A ROVEN, / Chez L’AVTHEVR, ruë du Bec, / à l’Enseigne de l’Imprimerie. » Ainsi David Ferrand assure-t-il désormais tous les rôles : il est à la fois l’auteur, l’imprimeur et le libraire de son livre.

Pour comprendre cette trajectoire de l’imprimeur au poète, nous disposons d’un matériau de choix. Car dans chaque livret ou presque, comme dans l’Inventaire, David Ferrand prenait soin d’expliquer le sens de son entreprise et, parfois, de la justifier. De nombreuses pièces explicitent ainsi ses intentions ou le sens qu’il assigne à son entreprise46. Leur périodicité annuelle et leur inscription dans une chronologie de trente ans permettent de saisir, comme en pointillé, l’évolution de la posture de D. Ferrand vis-à-vis de l’œuvre qu’il constitue peu à peu. Et bien que ces textes soient naturellement empreints des lieux communs propres aux préfaces du temps, ils n’en montrent pas moins comment s’affirme l’auctorialité de celui qui, au départ, n’en était que l’imprimeur et l’un des auteurs.

La dimension collective de l’entreprise est perceptible dès la première livraison de La Muse normande, tout comme aussi, paradoxalement, le projet personnel de D. Ferrand de publier un jour « son » œuvre :

Men bon luiseux, ne me donne reproche, (Mon bon lecteur…)

Sy su livret ne te semble assez gros,

En m’accusant n’aver de ma caboche

Voulu tirer encor les fins mots.

Il est bien vray que j’avais fantasie

Faire mouler un livre à ten desir,

Mais me z’amis poussez de frenaisie

Impatiens ne m’ont donné laisir.

Mais niaumains je jure sainte Barge

Qu’avant qui sait l’aage d’un petit quien (… d’un petit chien)

J’en feray un & si grand & si large

Qui saulera ten vouler & le mien. (Qui satisfera ton vouloir…)

Prends donc stichy, si tu vais qui te haitte, (Prends donc celui-ci si tu veux qu’il te fasse plaisir)

Et le rechez comme un premier essay […]. (Et reçois-le…)47.

Au commencement de l’aventure, David Ferrand mentionne déjà son désir, conforme à celui qu’il prête à son lecteur, de « mouler un livre » plutôt qu’un livret, s’excuse de n’en produire qu’« premier essay » et promet d’en imprimer un « si grand & si large » qu’il pourra satisfaire son lecteur (et se satisfaire lui-même) « avant qui sait l’aage d’un petit quien ». Le projet d’une œuvre personnelle est donc ancien. Cependant, la dimension collective de ce projet transparaît aussi dans ce texte : ses amis « poussez de frenaisie » et « impatiens » ne lui en ont pas donné le loisir. Dix ans plus tard, lors de la parution de la Diziesme partie (1634), David Ferrand semble se rappeler cette promesse et indique dans sa « Prefache » (préface) :

Quand le temps le pourra permettre,

Les triant no pourra connestre (…on pourra…)

Tout chen qui ly éra du mien : (Tout ce qui l’y aura de mien)

Che sera aveuq d’autre ouvrage ;

Mais ne t’y éguchant davontage, (… ne t’y excitant davantage…)

Prens stichy tout aintel qui vien48.

L’idée d’avoir à faire le « tri », ou comme il le dira plus tard, un « triage » des pièces, pour distinguer celles qui sont de sa main des autres, semble donc ancienne. Et à partir de 164249, on remarque d’ailleurs que les livrets annuels s’emploient à séparer systématiquement les pièces de « L’Autheur » (à l’ouverture des livrets), des « autres œuvres composées par divers autheurs » (en fin de livret). Pourtant, malgré cela, l’attribution des pièces semble avoir été difficile. Dans l’adresse « O luisard » de l’Inventaire général en 1655, David Ferrand en expose le principe et le résultat :

Mais en espluquant ceste gerbe

Ne trouvant que de mauvaise herbe,

(Je dis ce qui ne valoit rien

Par l’advis d’aucuns personnages

Qui m’ont aydé dans ces triages)

Il n’est resté pres que du mien50.

David Ferrand revendique d’être « l’auteur » véritable de ce livre. Toutefois l’opération d’appropriation n’est pas dépourvue d’ambiguïté. En effet, si de nombreuses pièces, selon ses mots les plus mauvaises, celles qui ne « valoient rien », ont été écartées, et qu’il « n’est resté presque que du [sien] » dans le livre, certaines pièces figurant dans l’Inventaire ne sont pourtant pas de lui. Plus loin, dans le même avis, il précise encore à ce sujet :

L’on n’a voulu ravir la gloire

De ceux-là que l’on a peu croire

Qu’ils y devoyent estre compris :

Car examinant tout l’ouvrage

Il s’en est trouvé neuf à dix

A qui l’on a donné passage51.

Triage donc, semble-t-il, imparfait. D’autres indices semés au gré des parutions annuelles illustrent la même ambiguïté, David Ferrand naviguant constamment entre le souci de ne voler la gloire de personne et celui de ne pas être pris pour l’auteur de pièces dont le style ou le sujet lui était étranger : l’imprimeur en plaisantait parfois, invitant son lecteur à essayer de deviner quelles étaient les « œuvres » qui n’étaient pas de sa main52. Dans certains livrets encore, il fait allusion à des compositions d’« écoliers53 », mêlées aux siennes. Enfin, il faut souligner que David Ferrand s’est aussi efforcé d’attribuer, dès leur première parution dans les livrets annuels, certains textes, mais pas tous, à des tiers, tantôt en les faisant suivre d’autres initiales que les siennes, tantôt, même si c’est plus rare, en indiquant le nom de leurs auteurs. Dans la Quatriesme partie, les trois « Cants riaux » placés à l’ouverture du recueil portent, par exemple, les mentions : « D. F. » (pour David Ferrand), puis « incertain », puis « P. M. », et ce, dès leur première parution en 162854. Dans la Huitiesme partie55, la parodie de requête ouvrant le livret est signée « Talbot ». Parfois, l’attribution réalisée dans la première édition est pourtant réduite ou altérée dans la seconde. Par exemple, le dialogue composé « en double cant rial » qui ouvre la Septiesme partie est d’abord présenté comme ayant été proposé par un certain « Alain Caleuvre sen petit fieux, Poüette & Chavetier56 » dans l’édition originale, pour se trouver dans l’édition de l’Inventaire attribuée à « l’Autheur57 », cette dénomination laissant accroire qu’elle est donc de David Ferrand.

Reste à comprendre les enjeux de cette affirmation d’une auctorialité entière, quoiqu’ambiguë, que revendique l’instigateur (auctor) de La Muse normande au moment où il réalise enfin son projet, longtemps différé, de donner à son lecteur le condensé des pièces composées et imprimées tout au long de sa carrière. L’avis « O luysard », déjà cité plus haut, inséré dans l’Inventaire général de 1655 présente un ensemble d’arguments explicitant ses desseins. Le premier désir est de laisser une œuvre après lui :

En fin au declin de mon aage,

J’ay bien voulu par passe-temps

Espluquer ce grosteque ouvrage

Pour subsister malgré le Temps […]58.

La publication de l’Inventaire marque, par sa coïncidence avec la fin de sa vie, la réalisation de son œuvre personnelle. Toutefois, « Pour subsister malgré le Temps », il était nécessaire de dégrossir l’ouvrage, ici qualifié de « grosteque », des pièces les moins dignes de passer à la postérité. Il poursuit en effet en ces termes :

Cheust esté une mocquerie

D’emplyer l’Art d’Imprimerie

A tieux sujets, dont les sçavans

Ne pouvoyent faire aucune estime,

Car no zen luyset tous les ans

Où ne se trouvet sens, ny ryme59.

Les pièces les moins travaillées, « Qui ne trouv[aien]t sens ny ryme », les authentiques pièces de circonstance, composées sur le moment, éphémères par définition, ne pouvaient aux yeux de David Ferrand prétendre à cette forme d’immortalité que procure aux œuvres leur qualité poétique. Ici apparaît de manière frappante le paradoxe de La Muse normande, dont l’origine est le rire et l’objet le temps présent, le bruit qui court, saisi sur le vif par des compositions qui se voulaient éphémères mais dont David Ferrand veut par son Inventaire garder la trace : composées pour être lues publiquement, dans le moment même des évènements, reposant sur un jeu d’allusions et de références implicites à un contexte partagé, leur succès tenait pourtant plus à cette circonstance qu’à la perfection de leur style.

Le fait d’avoir voulu « faire un œuvre en gros Normand », redoublait, par ailleurs, cette difficulté. David Ferrand, dans le même texte, la retourne pourtant en argument susceptible de justifier sa qualité de poète :

Mais depuis que j’ay eu l’honneur

De monter dessus tel Parnasse

Je n’ay rencontré par bon heur

Aucun qui pût prendre ma place :

Je ne dis pour estre sçavant,

Car je ne suis qu’un ignorant

Qui n’a jamais eu nulle estude ;

Mais je dis de quelque suyvant

Lequel ayt pris cette habitude

De faire un œuvre en gros Normand60.

Si le Parnasse de David Ferrand est singulier, son œuvre l’est plus encore : le monument littéraire qu’il laisse après sa mort est incontestablement unique en son genre.

***

Pour l’atteindre, l’auteur s’est efforcé de mettre à distance une circonstance et une « actualité » précises auxquelles ses textes étaient, au départ, étroitement liés. En passant à un statut patrimonial, celui d’une œuvre de mémoire, sans plus de lien direct avec son moment et son lieu de production, le recueil a pu s’affirmer comme une « œuvre », et a permis à son instigateur, au départ « éditeur » ou co-auteur, d’être pleinement reconnu comme son seul « autheur ». En cela le processus de genèse de La Muse normande s’apparente à celui suivi par la satire classique : par leur patrimonialisation, leur existence textuelle hors de leur orbe d’origine et du contexte auquel elles étaient consubstantiellement liées, les satires d’Horace, de Perse ou de Juvénal ont perdu leur signification référentielle et pourtant, on a continué de les lire et de les imiter des siècles après leur première publication. Développant ce sujet dans sa contribution parue dans le premier volume de Rire des affaires du temps, Pascal Debailly, propose de distinguer la satire de « la poésie comique » par ce trait caractéristique : « La poésie est vouée à l’obsolescence parce qu’elle est trop en phase avec une actualité appelée à devenir illisible pour les générations postérieures61. » Par ses explications insérées dans l’Inventaire, il nous semble que David Ferrand s’est, quant à lui, efforcé de garantir tout de même la lisibilité de ses pièces facétieuses et comiques, de les arracher à leur actualité afin de les faire passer à l’histoire.

Afin de mener à bien l’analyse de cette genèse dont nous n’avons fait que jeter les bases, ce qui nous fait aujourd’hui défaut serait une nouvelle édition de La Muse normande. Un outil nouveau qui prenne vraiment en compte la dynamique des régimes successifs de publication qu’elle a suivis, depuis 1621 jusqu’à la publication de l’Inventaire. L’édition d’Alexandre Héron ne permet malheureusement qu’une saisie imparfaite de ce processus : en complétant les « lacunes » de l’Inventaire avec les pièces antérieurement parues dans les livrets annuels, le philologue a certes reconstitué une Muse normande exhaustive, et de son point de vue « idéale », mais il a du même coup rendu moins perceptible le travail de « triage » opéré par David Ferrand. Or les « coupes » opérées sont précisément celles par lesquelles peut se comprendre le geste d’un auteur qui s’affirme.