La métaphore du théâtre pour décrire les désordres politiques qui secouèrent la France sous la Fronde est récurrente dans les écrits publiés à cette période, notamment dans ceux que l’historiographie a regroupés a posteriori sous le nom de mazarinades. Ce n’est pas seulement une image topique qui y est reprise et déployée, mais tout un jeu de références à un univers théâtral alors en pleine évolution sur le plan social (spécialisation et mise en vedette de certains comédiens, accroissement et diversification du public) et en pleine expansion économique (développement de lieux spécialement dédiés à la pratique théâtrale, essor d’un marché spécifique dans le domaine de la librairie). La récurrence de la forme dialoguée dans les pamphlets et le vocabulaire de la scène qui innerve les mazarinades participent à une écriture qui fait des événements en cours un spectacle susceptible de capter l’intérêt d’un public et de le pousser à agir. Selon Christian Jouhaud, « le vocabulaire du théâtre est également celui de la politique frondeuse. Le texte est représentation et mise en scène de la politique, mais l’action politique elle-même, dans ses manifestations, se veut spectacle1 ». Dans ce contexte, le terme et le modèle des farces sont récurrents et se trouvent tout particulièrement appliqués à Mazarin, tantôt qualifié de « farceur d’Italie2 », tantôt de « grand favory de la farce & du jeu3 », parce que cette forme scénique est porteuse d’une axiologie dépréciative forte et qu’elle nourrit historiquement des écrits polémiques divers4.

Plutôt que de chercher à repérer les occurrences de ce parallèle et de mener une analyse thématique sérielle sur le « farceur Mazarin », ce fait constituera un point d’entrée et une opportunité pour réfléchir aux rapports qui se tissent entre des événements de nature politique et une forme d’expression comique dont l’écriture est liée à la performance, c’est-à-dire dont l’écriture induit ou programme un jeu sur scène et devant un public. Il s’agit d’analyser l’actualité ainsi que les usages du terme « farce » et de cette forme théâtrale plaisante en contexte polémique durant la première moitié du xviiᵉ siècle en France. Dans cette perspective, la récurrence de l’image farcesque dans les mazarinades sera interrogée sur le plan d’une poétique historique plutôt que sur celui d’une histoire des idées ou des représentations, difficile à cerner à partir d’un corpus immense, hétéroclite et soumis à la contingence des événements et des individus5. Il s’agit selon cette approche de s’intéresser à l’évolution et aux usages d’une forme d’écriture en tenant compte de la diversité des réalités historiques, matérielles et sociales qui déterminent le fait littéraire. Mon hypothèse est que le rapprochement fréquent entre Mazarin et la farce met en lumière un double phénomène corrélé : une actualité de cette forme dramatique dans la première moitié du xviiᵉ siècle, alors qu’elle est souvent présentée comme en déclin (ou en mutation) après 16356 ; et son usage politique toujours actif à cette période, alors que l’idée persiste, dans l’histoire littéraire, que la farce a perdu la charge satirique et circonstancielle qui pouvait être la sienne à la fin de l’époque médiévale et au xviᵉ siècle7. La démonstration se fera en deux temps : il s’agira d’abord de sérier les diverses modalités de présence des farces dans la société française du début du xviiᵉ siècle, puis de réduire la focale afin de se concentrer sur la période de la Fronde et sur un cas permettant d’illustrer le potentiel politique de la farce et son actualité en analysant La Farce des courtisans de Pluton (1649).

Pratiques et usages farcesques durant la première moitié du xviiᵉ siècle en France

Farces imprimées

De quoi parle-t-on quand il est question de « farces » ? Ce que l’on classe sous le nom de « farce » est difficile à appréhender à la fois en raison de l’étymologie flottante de ce terme et de son caractère polysémique. Le mot peut désigner, dès l’époque moderne, à la fois un mélange haché de nourriture destiné à assaisonner un plat, un bon tour que l’on joue à quelqu’un et une pratique spectaculaire, généralement brève et tournée vers le ridicule8. Les manifestations de cette pratique spectaculaire évoluent au fil du temps et sont diverses, tant sur le plan de la forme (vers, prose, longueur variable), des publics visés ou des circonstances de représentation, à propos desquelles on dispose souvent de peu d’informations. Par ailleurs, les farces, hormis quelques exceptions comme La Farce de Maître Pathelin9, sont peu imprimées, en particulier au début du xviiᵉ siècle, en raison de leur illégitimité liée au peu de sérieux ou de crédit accordé à cette forme brève et comique. Il nous reste du début du xviiᵉ siècle certains recueils, génériques ou non, comme le Recueil de plusieurs farces tant anciennes que modernes, publié par Nicolas Rousset en 1612, ou deux « farces tabariniques » insérées à la fin de l’Inventaire universel des œuvres de Tabarin publié en 162210. Il demeure également quelques farces parues de manière indépendante telle que la Farce plaisante et recreative sur un trait qu’a joué un Porteur d’eau le jour de ses nopces dans Paris (1632), ou la Farce nouvelle du musnier et du gentilhomme, à quatre personnages (1628)11. Il peut arriver qu’une farce soit publiée en complément d’une pièce de plus grande ampleur, comme c’est le cas d’une Farce plaisante et recreatifve parue à la suite de la Tragedie nouvelle de la perfidie d’Aman, mignon et favoris du Roy Assuerus (1622)12. Anonymat, brièveté, affichage d’un potentiel comique et spectaculaire caractérisent ces œuvres qui mettent en scène des affaires domestiques et s’inspirent souvent, de manière plus ou moins directe, de farces plus anciennes datant de la fin du Moyen Âge ou du xviᵉ siècle. Ces pièces se voient donc soumises à une fenêtre éditoriale relativement restreinte et non standardisée.

S’il y a une actualité de la farce comme forme littéraire plaisante au début du xviiᵉ siècle, elle ne se trouve donc pas dans la présence éditoriale, relativement faible sur le marché de la librairie, de pièces imprimées en tant que farces et identifiées comme telles par l’historiographie13. Elle se manifeste de manière plus certaine, semble-t-il, dans les usages contemporains nombreux qui sont faits du mot et des codes liés à cette forme scénique dans des écrits circonstanciels et en contexte polémique.

Farces et écrits polémiques

Dans le paysage des pièces dont l’écriture est attachée aux farces, il ne faut pas négliger des textes polémiques dont l’énonciation, les personnages et certains codes font signe vers cette forme, sous prétexte qu’ils ne correspondent pas à sa définition essentialisante, centrée sur ses vertus divertissantes, ou à un prétendu modèle médiéval14. Deux éléments principaux permettent d’illustrer ce point : d’une part, l’usage récurrent de voix farcesques pour publier des discours polémiques et, d’autre part, l’existence de textes qui décrivent le potentiel satirique des farces au début du xviiᵉ siècle.

Tout d’abord, de nombreux libelles usaient d’une énonciation farcesque, c’est-à-dire que le discours imprimé était attribué à un comédien réputé pour son rôle de farceur. Si on suspend la question de la paternité des textes, on s’aperçoit que des noms propres comme Gaultier Garguille, Turlupin ou Guillot-Gorju, fonctionnent comme des labels propres à faire vendre en profitant du succès d’acteurs réels contemporains, mais également comme des opérateurs qui prescrivent des manières d’écrire et des modes de réception. Ces noms sont orientés vers le rire ainsi que vers une parole libre et franche susceptible de pouvoir intéresser un public socialement diversifié et de favoriser une circulation orale du discours proposé. Le succès de Bruscambille, d’abord connu en tant que farceur spécialisé dans la confection de prologues comiques mais dont le nom devient une marque et un outil opportun pour véhiculer de l’information et des discours polémiques, constitue un cas remarquable de cet usage énonciatif et de ce fait littéraire15.

Dans le cadre de cet article, c’est le cas de Gros Guillaume, de son vrai nom Robert Guérin, célèbre comédien qui fut aussi chef de troupe dans les années 1620-1630 à l’Hôtel de Bourgogne à Paris, qui peut servir d’exemple16. On retient souvent de lui son rôle comique auprès de ses deux acolytes, Gaultier Garguille et Turlupin, mais son nom est aussi associé à des publications polémiques à l’image de la Raillerie de Gros Guillaume sur les affaires de ce temps17. Ce livret de 16 pages, paru en 1623, est une republication qui modifie et actualise un Advis du Gros Guillaume sur les affaires de ce temps daté de 161918. Il pourrait être décrit comme un libelle hostile à la guerre et aux désordres qui ruinent les finances du royaume et affaiblissent le roi, porté par la voix rieuse, ou plutôt railleuse d’un farceur, si l’on accorde foi à son intitulé :

Premierement vous parlez de la guerre, & d’aller à la Valtonine ou à la Rochelle. Distingo, il y a plusieurs sortes de guerres […].

On me pourra dire, vous n’avez non plus de courage que les autres, vous ne recevez point de coups ? […] il est vray, que tant plus un mur est espais plus il est à l’espreuve du pistollet : pour ma teste, c’est à faire à des cerveaux légers de se laisser emporter aux boulles de canon, pour moy ma cervelle est trop lourde, & mon imagination trop solide pour s’esbranler à si petit vent […]19.

La figure plaisante de Gros Guillaume permet le développement d’un discours favorable à la paix ancré dans l’actualité troublée du temps : allusions sont faites aux tensions internes avec les huguenots à La Rochelle et à celles, externes, qui opposent alors les Espagnols aux Habsbourg dans la vallée de Valteline20. Ce n’est pas la forme, monologuée, de ce texte qui l’assimile au domaine farcesque mais le nom de Gros Guillaume et le style, oral et volontiers leste, qui lui est associé. Le discours politique tenu est d’autant plus efficace qu’il est porté avec dérision, par une figure illégitime mais publique et connue21.

L’activité sur les planches de ce farceur dans les mêmes années invite à considérer un second élément permettant d’appuyer l’usage à la fois comique, politique et informationnel de la farce. Plusieurs imprimés de la première moitié du xviiᵉ siècle laissent entendre que les farceurs pouvaient s’emparer de l’actualité politique pour agrémenter leurs interventions. Un passage de l’Advis du Gros Guillaume sur les affaires de ce temps, paru en 1619 et repris en 1623 dans la Raillerie de Gros Guillaume dont il vient d’être question, évoque par exemple un parallèle burlesque qu’aurait développé le farceur Gaultier Garguille entre la situation de guerre civile que connaissait alors la France et celle des animaux d’un logis lors d’un « demenagement » :

A ce propos, il me souvient d’une plaisante & serieuse similitude que Gautier Garguille recitoit l’autre jour, disant que les chats ne sont jamais si ayses que quand on demesnage, pource qu’il s’eschappe tousjours quelque bonne lipée en arriere par la negligence de la chambriere, & si que lors qu’on oste les meubles, le[s] rats & souris demeurent a descouvert, & sont bien aysés à prendre. […] Quand la guerre est, point de Chambre des Comptes, point de Justice : combien de gens y gagnent aux despens des autres. Les officiers de chez le Roi font tant d’extraordinaires, les serviteurs demandent tant de recompense, les Controolleurs font de si belles parties, qu’à la fin il se trouve que la guerre ne se faict que contre le Roy, & à la ruine de ses finances22.

L’analogie dénonce sur un ton espiègle les profits réalisés par certains en période de désordres politiques, et en l’occurrence en 1619, lorsque Louis XIII devait faire face à la sédition de sa mère, Marie de Médicis, secondée par le duc d’Épernon. Il n’est pas sûr que cet extrait témoigne d’une situation de représentation véritable, d’autant que le passage sera repris tel quel en 1623 dans la Raillerie de Gros Guillaume23, mais il documente malgré tout le fait que les farceurs étaient considérés comme des discoureurs habiles, à même de gloser les affaires du temps sous couvert de dérision.

Le Corbeau de la cour, libelle paru en 1622, vient confirmer cette analyse. Alors que les troubles politiques se poursuivent et sont doublés d’enjeux religieux (siège de Montauban en 1621), cet opuscule retranscrit de manière allusive et allégorique, les agissements controversés et les tractations financières menées alors par certains grands seigneurs. Il s’ouvre sur l’entretien de deux « nouveaux courtisans24 » qui discutent de quelques libelles parus récemment, sujet bientôt alimenté par un autre « pacquet » :

[…] un Courrier nous a fait voir ledit pacquet, s’adressant à Messieurs de la Cour, & estoit tiltré d’une telle inscription.

L’on prie quelque Page

De porter ces tableaux,

Dedans ce verd boucage

Du Palais des oyseaux.

Le commentaire de ce quatrain fust bien tost mis en lumiere par Gros Guillaume, en une farce qu’il a fait dans l’Hostel de Bourgongne, l’explication en est telle : La comedie saillie un baladin fist une entree avec le Sieur gros Guillaume, apres plusieurs plaisanteries, le baladin commença à dire : Mon maistre, il y a bien des nouvelles, on dit que les Princes sont metamorphosez, metamorphosez, dit gros Guillaume, en quel forme ? en oyseaux, comment le sçais-tu ? parce que j’ay trouvé depuis peu deux tableaux qui sont en forme d’Ænigme, dans l’un d’iceux estoit representé la figure de divers oyseaux, qui r’emplumoient un autre qui estoit tout nud, avec ceste epigramme dessous.

La Cour est un bocage,

La ou divers oyseaux,

Couvrent de leur plumage,

Le corps de trois Courbeaux25.

Le Corbeau de la cour n’est pas à proprement parler une farce, ni une source fiable sur cette pratique. Toutefois, c’est un écrit qui envisage des farceurs (ici Gros Guillaume et son « baladin »), comme des commentateurs et donc des acteurs de l’actualité, comme des interprètes capables d’en proposer une lecture à chaud26.

Dans la même série et en remontant un peu en arrière, il est également possible d’évoquer, à la suite de J. Koopmans dans un article intitulé « La farce, genre noble aux prises avec la facétie27 ? », un extrait du Journal de Pierre de l’Estoile. Ce document d’une autre nature relate comment en 1607 des joueurs de farce de l’Hôtel de Bourgogne ont été mis en prison à la demande d’officiers de justice qui se sont sentis offensés par la représentation. Les acteurs furent toutefois libérés le jour même sur ordre d’Henri IV qui, bien qu’il se soit également senti visé, « pardonnoit de bon cœur [aux comédiens], d’autant qu’ils l’avoient fait rire, voire jusques aux larmes28 ». Dans un récit qui met en scène la clémence du souverain, le rire et les pratiques farcesques apparaissent comme un moyen d’action efficace pour porter un discours critique, mais parfois toléré, sur des affaires concernant l’État.

Les différents écrits évoqués représentent et peut-être créent, plus qu’ils n’en témoignent, une pratique satirique de la farce ancrée dans l’actualité au début du xviiᵉ siècle en France. Ses acteurs sont du moins appréhendés comme des interprètes disponibles pour mettre en voix, de manière railleuse et détournée, des informations qui touchent le temps présent ou qui le réinventent en le déformant.

Farces et mazarinades

Manifestations farcesques durant la Fronde

Si l’on applique les mêmes principes d’observation des usages écrits de la farce à la période qui suit les années 1630, on note que, loin d’être en perte de vitesse, elle est toujours bien présente et aux prises avec l’actualité, en particulier sous la Fronde. On assiste à un éparpillement et à une diversification du modèle farcesque dans les pamphlets qui inondent alors le marché de l’imprimé. En jouant sur la polysémie, de nombreux libelles exploitent les connotations à la fois dramatiques et dévalorisantes du mot « farce » et de ses dérivés pour appuyer l’alacrité des propos polémiques qu’ils diffusent. Un repérage des occurrences dans les textes disponibles sur le site Recherches internationales sur les Mazarinades, donne un aperçu de l’importance de cette référence : 109 résultats apparaissent pour une recherche à partir de la racine « farc.* » (en comptant les reprises lorsqu’il y a plusieurs exemplaires d’une même mazarinade)29. Le sens des termes employés et leurs contextes d’apparition varient beaucoup d’un écrit à un autre mais certains schémas sont récurrents. On peut relever par exemple l’emploi de la métaphore topique du monde comme théâtre, qui est déplacée du plan religieux au politique, notamment avec la comparaison déshonorante de Mazarin avec un farceur ou un bouffon. Nombre des actions du Premier ministre se voient ainsi présentées de manière burlesque, comme dans le Balet ridicule des nieces de Mazarin daté de 1649. On y lit entre autres cette réplique d’une des nièces qui, s’adressant à Pamphilio, fait référence à la réputation des comédiens italiens en matière d’intrigue :

EMILIA. Il faut avoüer qu’il y a peu de personnes en toute l’Italie qui entende si bien que vous l’intrigue du Theatre, & que vous inventez des farces qui feroient rire les Morts30.

Parfois, l’analogie dégradante associant Mazarin à un bouffon est construite sur la seule mobilisation du surnom des farceurs. C’est le cas en particulier avec Turlupin et Tabarin31, à la faveur de la rime, comme en témoignent les quelques exemples mis en série ci-dessous :

Nous en estions sur la bourasque,

Qu’excita le peuple fantasque,

Sur nostre maistre Tabarin,

Je veux dire le Mazarin

Mais en suite que fit les Prince [sic]

Dedans la Belgique Province

Lors qu’à Lens il eust mis a cu

L’Archiduc, & qu’il l’eust vaincu32.

[…]

Et ce Cardinal Mazarin

Qui est un second Turlupin,

Et si adonné au bordel

Qu’il n’y en a point à luy pareil33.

[…]

Pren garde Jule Mazarin

De passer pour un Tabarin

Venant monter sur un theatre,

Avec une couleur blafarde

Et d’un visage refrogné

Comme celuy d’un trespassé,

En regardant Maistre Guillaume

Qui parestra comme un fantosme,

Lequel pour lors t’accipera [t’attrapera]

Puis dans l’Enfer te traisnera

Te rompant les bras & les jambes […]34.

Par ailleurs, l’usage de figures de farceurs selon le modèle observé avec Gros Guillaume dans des pamphlets précédant la Fronde, est encore mis à profit au cours de cette période. L’implantation dans le présent est d’autant plus visible qu’il y a une adaptation des voix mobilisées. Plutôt que celles de cet acteur ou de Gaultier Garguille, des comédiens morts depuis plus d’une dizaine d’années, ce sont des voix de farceurs contemporains qui sont préférées. Un acteur-vedette comme Jodelet, pour qui des comédies étaient alors spécifiquement écrites par Scarron ou Le Métel d’Ouville35, était mobilisé pour faire entendre, via l’imprimé, des discours sur les agitations frondeuses du moment tels que :

- Les Entretiens serieux de Jodelet & de Gilles le Niais, retourné de Flandres, sur le temps present, Paris, s. l., s. n., 1649 (8 p. ; in-4o ; Moreau : 1257).

- Dialogue de Jodelet et de Lorviatan [sic] Sur les affaires de ce temps, s. l., s. n. 1649 (8 p. ; in-4o ; Moreau : 1080).

- Jodelet sur l’emprisonnement des princes, s. l., s. n., 1650 (6 p. ; in-4o ; Moreau : 1736)36.

Au sein de ces différents ouvrages, l’usage du cadre farcesque dépasse largement un recours strictement thématique pour toucher l’énonciation et pour gagner une dimension pragmatique : à travers l’emploi d’une posture discursive sans dignité mais connue, il s’agit de faire publier et fonctionner des libelles politiques. Les Entretiens serieux de Jodelet & de Gilles le Niais ou le Dialogue de Jodelet et de Lorviatan sur les affaires de ce temps illustrent aussi comment certains pamphlets mobilisaient le modèle théâtral comme un cadre formel pour développer leurs propos. Ces écrits dialogués peuvent être lus comme des farces politisées, même s’ils n’en portent pas le titre, à moins que ça ne soit à l’inverse des mazarinades littérarisées, c’est-à-dire des libelles frondeurs usant des codes de la production et de la publication littéraires pour gagner en circulation et en force de frappe37.

La Farce des courtisans de Pluton, et leur pelerinage en son royaume (1649)

Pour tenter d’éclaircir cette imbrication entre farces et mazarinades, arrêtons-nous sur un cas où ce ne sont plus les voix qui sont exploitées, mais divers codes formels, à tel point que le libelle a aujourd’hui été intégré au Répertoire du théâtre français imprimé au xviiᵉ siècle mis au point par Alain Riffaud38. La Farce des courtisans de Pluton, et leur pelerinage en son royaume est une mazarinade de vingt-huit pages (in-4o), parue sans indication de lieu, en 1649. Une dizaine d’exemplaires de cet écrit est conservée à la Bibliothèque nationale de France (BnF), seuls ou dans des recueils factices compilant d’autres mazarinades, ce qui laisse supposer une circulation intense et sur un temps très court, puisqu’il n’y aura pas de réimpression au xviiᵉ siècle39.

Cette « farce » met en scène des personnages historiques dont les identités sont faussement maquillées par des anagrammes renversant leurs noms : Mazarin et ses fidèles tiennent un conciliabule pour savoir comment ils vont faire face à la révolte des Parisiens. L’intrigue se situe en pleine Fronde parlementaire, dans la continuité des troubles qui marquent le début de l’année 1649, après le départ de la cour pour Saint-Germain-en-Laye dans la nuit du 5 au 6 janvier. Elle représente l’inquiétude des « monopoleurs40 » (voleurs) à travers deux groupes de personnages :

- D’abord Nizaram (Mazarin) et ses proches : Yremed, c’est-à-dire Michel Particelli d’Emery, conseiller de Mazarin puis surintendant des Finances en 1648 ; Naletac, c’est-à-dire le financier Catelan, et Siobsed, c’est-à-dire Desbois son serviteur et espion ;

- Puis trois « maltotier[s]41 », ou ceux qui levaient la « maletoste », une « Imposition faite sans fondement, sans necessité & sans autorité legitime »42 selon Furetière : Dracip (Picard), Teruobat (Tabouret) et Telbuod (Doublet). Anciennement cordonnier, fripier et maquereau selon les propres dires des personnages, ils incarnent les hommes de main du Premier ministre, ceux qui ont fait leur profit en se mettant à son service mais qui se voient contraints de reprendre leurs premiers emplois par crainte de la fureur des Parisiens.

Ces deux groupes, qui se croisent, désespèrent de leur situation et de ne pouvoir trouver refuge nulle part, avant que Nirazam ne leur propose de s’adresser à Pluton, maître des Enfers, avec lequel il a eu « le plus ample trafique43 ». La farce se clôt, à la septième scène, sur l’accueil du cardinal et de ses « monopoleurs » aux Enfers par Pluton, qui attribue une charge appropriée à chacun.

Cette publication est loin d’être un hapax puisque d’autres mazarinades font le choix du modèle dramatique44 et que sa création entre en écho avec les multiples dialogues des morts qui traversent la littérature européenne au cours de la première modernité, y compris sous un jour satirique45. Le voyage, ici facétieusement nommé « pèlerinage », du cardinal et de ses acolytes aux Enfers s’inscrit dans la lignée de textes polémiques qui utilisaient ce schéma mythique de la catabase pour fustiger par exemple l’ancien favori de la Régente, Concini ou encore Richelieu46.

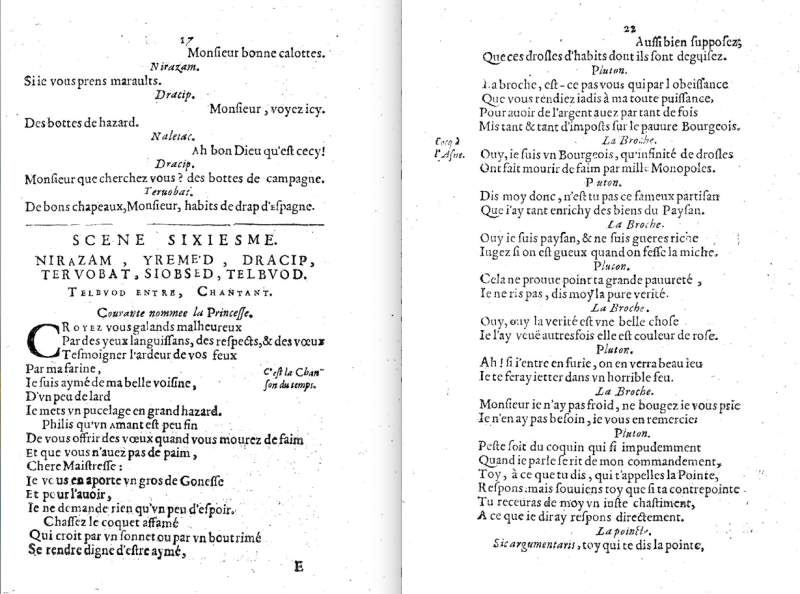

Cette pièce est saturée de codes scripturaires qui, à différents niveaux, font signe vers le théâtre et plus spécifiquement vers le modèle farcesque, convoquant par la même occasion toutes les connotations y étant attachées. C’est tout d’abord le recours au terme « farce », mis en valeur par la page de titre et qui revient au début de la pièce avec un second intitulé « La Farce de Mazarin, & des Monopoleurs » qui clarifie la cible du libelle et rappelle le cadre dramatique supposé (voir fig. 1).

Fig. 1. La Farce des courtisans de Pluton, et leur pelerinage en son royaume, s. l., s. n., 1649, page de titre et p. 3.

Source/crédit : gallica.bnf.fr / BnF, département Littérature et art, cote YF-301.

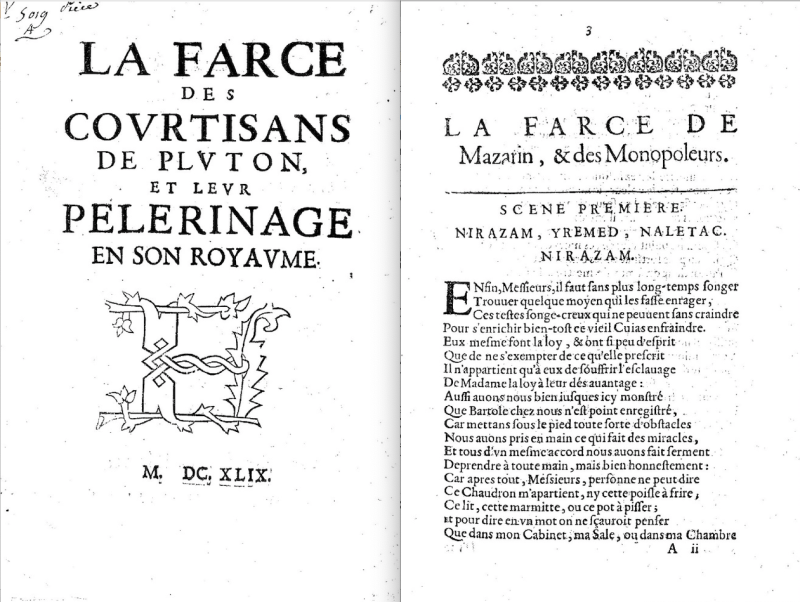

C’est ensuite l’usage de codes typographiques et formels théâtraux : la présence d’une liste des « farceurs » en page 2, la structure d’une pièce courte segmentée en sept scènes, l’indication des tours de parole avec détachement des noms des personnages, ou encore la mention de didascalies47. Les marques de théâtralité qui déterminent ce livret imprimé suggèrent le potentiel de représentation de cet écrit ou font croire qu’elle a pu être représentée, ce qui en accroît la portée polémique (voir fig. 2).

Fig. 2. La Farce des courtisans de Pluton, et leur pelerinage en son royaume, s. l., s. n., 1649, p. [2] et 20.

Source/crédit : gallica.bnf.fr / BnF, département Littérature et art, cote YF-301.

C’est également la présence d’une épigramme qui inscrit l’imprimé dans des codes lettrés de dédicace et dans un environnement farcesque :

Au Sieur de la Valize sur sa Farce

EPIGRAMME

L’Art de Jodelet a cessé,

Aussi bien que celuy des garces :

Mais il sera récompensé,

Car Mazarin fournit de farces.

Par N. Bosq. Chevalier de la Traille48.

Le statut d’auteur de ce libelle a pu être accordé à celui qui signe l’épigramme, qui rappelle le nom de Du Bosc de Montandré, pamphlétaire prolifique au service du prince de Condé durant la Fronde49. Alors que l’acteur Jodelet était toujours actif sur les planches50, il se voit en quelque sorte détrôné par Mazarin, plus capable de fournir des « farces » qu’un professionnel en la matière. L’ambiguïté du mot « farce[s] » est une nouvelle fois exploitée dans ces vers adressés à un auteur dont le nom supposé (« Sieur de la Valize » qui peut renvoyer à un auteur absent, en voyage, par métonymie avec « valise » qui désignait déjà un sac en cuir pour transporter des affaires) participe au traitement burlesque des faits d’actualité rapportés. Il faut noter au passage que la référence au « Chevalier de la Traille » ou « treille » entre en écho avec un autre pamphlet de 1649 s’inscrivant dans la continuité immédiate de l’exil de la cour à Saint-Germain en janvier de cette année-là. La Conference de Mazarin avec les partisans touchant sa retraite est une pièce dialoguée au sein de laquelle le cardinal s’entretient avec ses fidèles (d’Emery, Catelan et Tabouret) du meilleur endroit où fuir : diverses provinces françaises et étrangères sont écartées (Nord, Normandie, Espagne, Italie) avant qu’il ne soit convenu de trouver « azile chez les Liegeois51 ». Mazarin recommande alors à ses sujets un exil qui leur soit profitable et leur adresse un long discours d’adieu (« Harangue de Messire Jules Mazarin Capitaine des Mal[e]totiers52 »). Ce libelle s’ouvre sur une épigramme et un rondeau adressés à son auteur, le « Sieur de la Besace, Chevalier de la Treille53 ». S’il est impossible d’affirmer que les deux libelles sont de la même plume à partir de la proximité des noms et des événements racontés, on peut du moins noter que dans les deux cas la tonalité comique préside à l’ouverture des ouvrages et programme une réception où le rire sert la critique politique54. L’écho entre les noms tisse des liens entre les pamphlets, et permet de susciter une impression de familiarité qui ne peut que servir leur bonne réception par les lecteurs.

Dans La Farce des courtisans de Pluton, différents passages thématisant le sujet de « Mazarin farceur » illustrent encore d’une autre manière l’importance de la référence farcesque dans cette pièce. C’est par exemple le cas dans la première scène, au cours de laquelle Naletac soutient que Nizaram peut lever une armée pour mater les Parisiens grâce à ses seules connaissances :

Vous connoissez aussi un million de farceurs,

De fols, de basteleurs, de sauteurs, de danseurs,

En un mot vous avez par tout la renommée

D’en estre l’intendant, faites en une armée55.

Enfin, l’usage d’un personnel stéréotypé lié au « peuple » (avec les maletotiers) et plus largement le recours à un registre de langue bas, correspondent aux attentes des lecteurs (ou spectateurs) adeptes de farces sur le plan esthétique56. Cette caractéristique est accentuée dans certains passages qui mobilisent un comique grossier, voire scatologique, souvent assimilé à cette forme dramatique alors qu’il ne faut pas l’y réduire57. Un extrait de la première réplique de Nirazam, qui affirme cyniquement ses méthodes de spoliation, peut à ce titre servir d’illustration :

Deprendre à toute main, mais bien honnestement :

Car apres tout, Messieurs, personne ne peut dire

Ce Chaudron m’appartient, ny cette poisle à frire,

Ce lit, cette marmitte, ou ce pot à pisser ;

Et pour dire en un mot on ne sçauroit penser

Que dans mon Cabinet, ma Sale, ou dans ma Chambre

Dans ma Cour dans ma Cave, ou dans mon anti-Chambre,

J’oseray dire encor, que dedans mon privé,

(Foüillez y s’il vous plaist) on n’a jamais trouvé

Qu’il ay rien caché qui appartienne à d’autres […]58.

L’absence de dignité et la réputation grossière des farces entrent ainsi en correspondance avec le fond du discours polémique, et le schéma farcesque va apparemment comme un gant à un pouvoir perverti.

Le repérage de ces divers éléments – dont le nombre et les extraits dépendent de celui qui les repère, soit du ou des lecteurs – montre à quel point les frontières sont poreuses entre les genres et les formes lorsqu’il y a des enjeux polémiques. S’il n’est pas permis d’affirmer que La Farce des courtisans de Pluton a pu être représentée à son époque, cet examen illustre néanmoins comment cette forme spectaculaire peut être indiquée et programmée par un texte imprimé, au moins dans sa lecture si ce n’est dans sa performance possible. La dimension polémique du propos est accrue par l’affichage d’un potentiel de circulation via plusieurs types de supports (écrit, oral, chanté, performé)59. La pièce accueille d’ailleurs des signes de cette intermédialité, lorsqu’à la scène 6, Telbuod entre en chantant sur l’air d’une « Courante nommee la Princesse » (avec en marge la notation « C’est la Chanson du temps ») ou lorsqu’à la dernière scène il est précisé en marge qu’un extrait s’apparente à un « Cocq à l’Asne »60 (voir fig. 3), donc un discours qui appelle un travail herméneutique de la part du lecteur.

Fig. 3. La Farce des courtisans de Pluton, et leur pelerinage en son royaume, s. l., s. n., 1649, p. 17 et 22.

Source/crédit : gallica.bnf.fr / BnF, département Littérature et art, cote YF-301.

Le modèle farcesque, qui peut abriter d’autres formes, est jugé d’actualité sous ses divers aspects (forme, figures-personnages, style, registre, etc.), c’est-à-dire qu’il est estimé propre à exprimer le temps présent et propre à opérer dans celui-ci61. Sa publication devient le moyen d’entrer dans les coulisses de l’État, une façon de mettre au jour les rouages cachés, gangrenés et sales du pouvoir en déroute. Son usage sert l’idée selon laquelle le politique n’est que représentation, ses protagonistes des acteurs capables de dissimulation et de coups de théâtre autant que de coups d’État, selon la théorie de l’action politique développée par Louis Marin à partir de la métaphore théâtrale62.

***

La méthode appliquée dans cet article, qui consistait à privilégier l’usage du nom d’auteur plutôt que l’attribution à un auteur en tant qu’individu et à ne pas s’en tenir à un repérage générique traditionnel des farces, favorise l’examen de pièces polémiques, y compris de mazarinades, souvent délaissées par l’histoire du théâtre, alors qu’elles peuvent se révéler utiles pour appréhender les pratiques et les usages farcesques du xviiᵉ siècle. Le parcours proposé au sein des multiples pièces évoquées met ainsi au jour, non l’existence de farces politiques, mais différents usages politiques de la farce et du rire au début du xviiᵉ siècle et sous la Fronde plus spécifiquement. Plutôt qu’à travers son évolution esthétique, c’est à travers de tels usages que l’historicité de la farce se manifeste : elle apparaît comme une forme d’actualité durant toute la première moitié du siècle, que ce soit grâce à ses représentations scéniques, ses avatars imprimés ou grâce à la mobilisation de ses figures vedettes et de ses codes dans des écrits polémiques du temps. « Farce » et « farceurs » peuvent être des métaphores, des mots aux emplois convenus, chargés de connotations généralement dépréciatives, mais ils renvoient aussi à une forme et à des postures discursives jugées aptes à véhiculer des discours polémiques ancrés dans les événements qu’ils commentent. L’association de noms de farceurs à l’expression « sur les affaires de ce temps », ou ses dérivés, dans plusieurs des intitulés de libelles mentionnés dans ce travail en est un signe patent. Le caractère public et plaisant, donc illégitime (par opposition avec l’image des ministres en conseil, enfermés dans leur cabinet) de ce modèle et de ses acteurs en fait tout l’intérêt pour publier et discuter, de manière retorse, les affaires d’État.

![Fig. 2. La Farce des courtisans de Pluton, et leur pelerinage en son royaume, s. l., s. n., 1649, p. [2] et 20.](docannexe/image/697/img-2-small800.png)