La présente enquête sur le rire et les affaires du temps débute par un passage des Historiettes de Tallemant des Réaux. L’historiette consacrée à Isaac de Laffemas se termine par l’évocation d’un de ses fils :

Il avoit un filz qu’on appelloit l’Abbé. Ce garçon a de l’esprit, fait des bagatelles en vers assez bien, et fit plusieurs epistres contre le Mazarin, durant la Fronde ; mais il a l’honneur de n’avoir pas un grain de cervelle. Il [le père] le fit mettre en sa jeunesse à Saint-Victor. On disoit qu’à table comme il n’y avoit qu’une perdrix, l’Abbé la prit et s’enfuyt la manger, je ne sçay où. Cela et bien d’autres choses aigrirent le pere ; il y eut procez entre eux. Le pere disoit : « C’est un desbauché, il a fait les Feuillantines ». Le filz disoit : « C’est un vieux bourreau »1.

Ce fils qui se faisait appeler l’abbé de Laffemas n’a jamais eu la carrière de son père Isaac, Intendant de province, maître des Requêtes et lieutenant civil aux ordres de Richelieu dans les années 1630, ni celle de son grand-père Barthélémy, auteur fécond d’ouvrages d’économie et valet de chambre sous Henri IV2. Il se nomme Laurent de Laffemas et est né du premier mariage d’Isaac avec Jeanne-Marie Haussedens, mariage qui dura de 1608 à 1616. Laurent serait du même âge que Scarron à quelques années près ; comme lui, il mêlait la carrière ecclésiastique à la carrière des lettres et aurait participé à ce que Christian Jouhaud a appelé « la Fronde des mots3 ». L’abbé de Laffemas a donc entre 40 et 45 ans lorsqu’il meurt en octobre 1655, et l’épitaphe que lui dédie Jean Loret dans sa Muse historique confirme que cet homme avait acquis une certaine réputation parmi les gens de lettres :

Monsieur de Lafemas, l’Abbé,

Sous Atropos a sucombé,

Et cet agréable Génie,

Mardy, nous faussa compagnie,

Etant fort plaint et regreté

De pluzieurs Gens de qualité.

Or comme il chérissoit les Muzes,

La mienne seroit sans excuzes

Si montrant son zèle envers luy,

Elle n’essayoit aujourd’huy

De témoigner, avec sa rime,

Combien je l’avois en estime :

J’ay donc fait le Tombeau suivant

Pour cet homme rare et sçavant,

En stile assez simple et vulgaire ;

Mais certes, je n’ay pû mieux faire.

Épitaphe

Cy git l’Abbé de Lafemas,

Dont l’âme étoit un noble amas

De mainte qualité jolie

Pour chasser la mélancolie.

Son Père, esprit très excélent,

Luy fit part de son beau talent,

C’est à sçavoir la Poëzie,

Des Dieux, pour langage, choizie ;

Mais hormis l’être corporel,

Et ce riche et grand naturel

Tant pour les Vers, que pour la Proze,

Il n’en eut jamais autre choze4.

Le différend entre le père et le fils était donc assez notoire pour figurer dans les deux principaux témoignages de l’époque sur cet homme. Quant à ce « beau talent » pour la poésie, il en reste peu de traces concrètes, mis à part une vingtaine de poèmes publiés dans les recueils de l’époque comme L’Eslite des bouts-rimez de ce temps. Premiere partie (Paris, 1651) et les Airs de différents auteurs de Ballard5, production que Frédéric Lachèvre compile dans sa Bibliographie des recueils collectifs6. Aucune autre œuvre poétique du xviie siècle ne semble porter la signature de cet auteur, à tel point que notre enquête piétinerait si Tallemant n’avait pas recopié la chanson des Feuillantines évoquée par le père de Laffemas et dont on peut rappeler le premier couplet :

Ce fut entre deux et trois,

Qu’une voix

S’ouyt près de Sainte-Croix :

Au secours ! on m’assassine !

On me fou, on me fourre aux Feuillantines7.

Selon Tallemant, cette voix qui crie « Au secours ! » ne serait autre que celle de la présidente Lescalopier puisque c’est dans l’historiette de cette dernière qu’il cite neuf couplets de cette chanson à succès attribuée explicitement à l’abbé de Laffemas. La popularité et la circulation de cette chanson sont confirmées non seulement par Tallemant, qui affirme qu’elle aurait « courû par tout le royaume, et […] en a tant fait faire d’autres8 », mais aussi par le Journal d’Olivier Lefebvre d’Ormesson, qui mentionne à la date du 13 septembre 1646 : « La chanson des Feuillantines se chante par toute la France et en tous les villages9 » (voir fig. 1). Ces deux sources confirment aussi le contexte de la création de cette chanson et dévoilent les principaux acteurs impliqués dans cette anecdote survenue « près de Sainte-Croix », digne de la médisance de Laffemas. Lefebvre d’Ormesson précise que la présidente Lescalopier sort du couvent des Feuillantines à cette date du 13 septembre, tandis que Tallemant développe plus amplement les raisons qui ont poussé le comte de Charrault ou Charrost à enfermer sa belle-sœur dans ce couvent par arrêt du Conseil. Cette dame faisait apparemment trop de bruit par ses galanteries, notamment avec un certain monsieur de Vassé nommé dans la chanson et que Tallemant surnomme Son impertinence10.

Fig. 1. Chanson des « Feuillantines » (1646), reprise dans le Chansonnier dit de Maurepas. Recueil de chansons, vaudevilles, sonnets, epigrammes, epitaphes, et autres vers […], Années 1643 à 1649, vol. XXII, manuscrit, fo 57.

Source/crédit : gallica.bnf.fr / BnF, Département des manuscrits, Français 12637.

Par cette chanson sur les turpitudes amoureuses et les déboires conjugaux de la présidente Lescalopier, Laffemas s’inscrit à plein dans la problématique qui réunit les contributions du présent numéro. Cette chanson fait non seulement allusion à l’actualité parisienne, qu’elle aborde d’une manière légère et moqueuse, mais elle lance une vogue qui renchérira sur cette moquerie, dont Laffemas porte une part de la responsabilité. Même si Laffemas ne désigne pas la dame et n’évoque pas son mari cocu, il nomme assez de personnages rattachés à l’anecdote pour rendre sa chanson facilement reconnaissable pour un public averti. La chute de chaque couplet, marquée par l’allitération : « On me fou, on me fourre aux Feuillantines », fait preuve d’une certaine audace puisque l’auteur propose une sorte de bégaiement répétant un verbe qui fait une équivoque grivoise par la paronymie entre les verbes « fourrer » et le verbe « foutre ». Ces verbes suggèrent que la chanson prolonge la tradition des poésies satyriques du premier quart du siècle11.

Par ce premier succès retentissant, Laffemas participe activement à la tradition du charivari, ce « Bruit confus que font des gens du peuple avec des poësles, des bassins et des chauderons pour faire injure à quelqu’un. On fait les charivaris en derision des gens d’un âge fort inegal qui se marient12 ». On en fait également pour chanter publiquement les écarts sexuels des contemporains, particulièrement pour jeter l’opprobre sur les maris cocus. Laffemas n’essaie pas seulement de donner mal à la tête à ses cibles, il va plus loin dans le déshonneur en divulguant une notoriété scandaleuse à cette dame et à son mari. Le rire que provoque la chanson devient non seulement injurieux mais aussi contagieux puisqu’à chaque fois qu’elle est répétée, un nouveau public entre dans le charivari. La chanson véhicule et accélère la diffusion de ce bruit public, de la rumeur que l’on pourrait envisager comme un monstre tel que décrit par Virgile dans le quatrième chant de l’Énéide13. À la suite de ce scandale, les petits enfants coursaient ce mari dans les rues en le pointant du doigt, l’on huait la dame au théâtre tandis que les violons du Marais jouaient l’air de la chanson14. La raillerie s’exprime par des traits d’esprit, le style piquant de l’auteur, son originalité qui se prête à être chantée dans toutes les assemblées, imitée ou développées par d’autres chansonniers. Il révèle par ce premier succès un goût pour la moquerie, un aplomb dans les formules et dans les jeux avec le langage, une capacité à mettre les rieurs de son côté en traitant un sujet d’actualité qu’il hisse au statut de nouvelle nationale. Mais Laffemas ne s’arrête pas en si bon train et développe ce talent pour la raillerie pendant la Fronde.

Mazarinades

En effet, si l’on se rapporte à l’extrait cité des Historiettes, Laffemas « fit plusieurs epistres contre le Mazarin, durant la Fronde15 », mais Tallemant n’en nomme aucune et il s’avère que ce genre de pièces est particulièrement difficile à attribuer avec certitude. Comme on peut s’en douter, Laffemas n’a signé aucun pamphlet et semble avoir préféré la protection relative de l’anonymat ou d’un pseudonyme. Les notes de Paulin Paris et de Monmerqué à l’édition de Tallemant suggèrent que l’on peut émettre l’hypothèse que Laffemas aurait composé les pièces signées « Nicolas Le Dru », hypothèse suivie par Célestin Moreau dans sa Bibliographie des mazarinades16 et par Frédéric Lachèvre dans sa Bibliographie17. Antoine Adam répète cette attribution dans son édition des Historiettes sans la remettre en question18, ce qui lui donne en quelque sorte la force de la coutume, si l’on peut appliquer ce terme légal à l’histoire littéraire. Les trois pièces signées « Nicolas Le Dru » sont toutes parues dans les premiers mois de 1649, c’est-à-dire lors d’une période comprenant la fuite du roi et de la cour à Saint-Germain-en-Laye dans la nuit du 6 janvier, le blocus de Paris par les armées du Prince de Condé, la prise de Charenton au début février, les convois de nourriture, la conférence de Rueil en mars et le retour de la paix en avril19.

La première pièce s’intitule La Derniere Souppe à l’ognon pour Mazarin, ou la confirmation de l’Arrest du huictième Janvier mil six cens quarante neuf, en vers burlesque [sic], publiée à Paris par Nicolas Jacquard, libraire dont la boutique se tient dans la rue « Chartière près le Puits-Certain, au Treillis vert ». Cet arrêt du 8 janvier 1649 contenait un ordre intimant le cardinal Mazarin de quitter la France et d’abandonner le gouvernement. Les premiers vers donnent le ton :

C’en est fait il en tient dans l’aile

Il a beau nous faire querelle,

Le Parlement a dit hola,

Il faut qu’il en passe par là […]20.

La référence à Mazarin est si explicite par le titre et par le contexte que le pamphlétaire peut répéter le pronom « il » sans nuire à la compréhension du texte. L’auteur parle de cet exil imposé par arrêt du Parlement comme d’une dernière soupe à l’oignon, d’un bouillon qui aura mauvais goût, et la métaphore culinaire est filée tout au long de la pièce où s’accumulent des références à la viande, à l’huile, à la salade jusqu’au poison21. La représentation de Mazarin propose une peinture du ministre sous une mine triviale : il a beau faire la grimace, s’attarder et prétendre qu’on l’oublie, rien ne change, il doit partir, rentrer chez lui, sous peine de « devenir en enfer / Le Ministre de lucifer22 ».

La deuxième mazarinade parue sous le nom de « Nicolas Le Dru » est de loin sa pièce la plus populaire, voire l’un des chefs-d’œuvre des épîtres en vers burlesques de la Fronde. Il faut en croire Gabriel Naudé dans son Mascurat, qui inclut la Lettre burlesque dans une courte liste de

bonnes pieces, parce qu’elles sont composées avec addresse, et que leur raisonnement quoy que tres-faux, et tres-calomnieux23, est si ingenieusement desguisé, et si proprement assaisonné, qu’elles ne laissent pas de passer pour bonnes, ou à mieux dire pour bien faites24.

Célestin Moreau confirme la réception de ce texte par le nombre d’exemplaires conservés : « La Lettre au cardinal, burlesque, eut un immense succès dès son apparition. […] C’est une des pièces les plus communes aujourd’hui25 ». Signe de sa popularité, elle a été publiée sous le nom de Scarron et a été évoquée dans d’autres pièces, notamment dans L’Enfer burlesque, un travestissement de Virgile intégré à la collection des mazarinades par Moreau26 et sur lequel nous reviendrons.

Dans cette pièce de plus longue haleine que la précédente, Laffemas amplifie son propos jusqu’à atteindre seize pages d’octosyllabes à rimes plates, tandis que la Dernière Souppe à l’ognon faisait à peine quatre pages. De plus, au lieu de parler de Mazarin à la troisième personne en conversant avec d’autres frondeurs, il apostrophe directement le ministre :

Monseigneur, Monsieur, ou Sieur Jules,

Je serois des plus ridicules,

Si j’entreprenois aujourd’huy

De parler de vous, comme autruy27.

Laffemas évite ainsi de tomber dans le ridicule en feignant de s’adresser poliment au ministre, tout en lui reprochant de nombreux écarts de conduite et lui imputant la misère des Parisiens en raison du départ de la cour. Il mêle ainsi le topos de l’humilité affectée avec le devoir de dire la vérité, même quand elle risque de déplaire :

Excusez, Jules, je vous prie,

Si, d’une plume si hardie,

Je semble au jour d’huy vous parler :

Je ne sçaurois dissimuler,

Je dis icy ce que je pense,

Non par esprit de mesdisance :

Mais bien, par le dépit que j’ay,

Que vous n’avez point ménagé

Cet honneur que vous aviez, d’estre

Aussi puissant que nostre Maistre28 […].

Ce reproche nourri de dépit relie le texte à la parrhésia antique29 ; l’auteur se positionne de manière à éviter les deux écueils que sont la médisance, d’une part, et la colère ou l’outrage s’exprimant par des vers emportés, d’autre part. Alors que Scarron haussait le ton jusqu’à la véhémence dans la Mazarinade, Laffemas au contraire ne quitte jamais un ton poli et enjoué, marqué d’une ironie légère. Il n’en demeure pas moins que la lettre de Laffemas contient un nombre impressionnant de doléances et de critiques envers le ministre.

Ce ton et cette attitude lui permettent de se moquer de différents épisodes de la Fronde parlementaire, particulièrement de l’entreprise plus ou moins efficace de bloquer la ville de Paris pour l’affamer :

Ayant preferé Sainct Germain

A Paris que croyez sans pain.

Ce qui, pourtant, n’est qu’une bayë,

Car le Seigneur de la Boulayë,

Ce grand Gassion de Convoy,

Nous ameine toujours dequoy

Nous garentir de la famine,

Soit bœufs, soit moutons, soit farine […]30.

L’actualité s’anime et prend forme de manière cocasse par un style familier – « n’être qu’une baye », c’est-à-dire « une blague », « avoir toujours de quoi [manger] » – avec une insistance sur les noms propres de villes, l’énumération d’animaux ou de denrées, ou l’antonomase faisant du marquis de La Boulaye un « grand Gassion de convoy », c’est-à-dire un grand capitaine militaire affecté aux convois de nourriture. La lettre se termine par quelques vers qui en donnent plaisamment la date de rédaction, à la manière de Scarron dans ses propres épîtres :

A Paris, de Mars le neufviesme,

Qui n’ut [sic] ni Foire ni Caresme ;

L’an que le Roy, le jour des Roys,

Partit, pour la seconde fois,

Se retirant de cette Ville

Pour sauver l’Homme de Sicile,

Dont bien luy prit ; & que Paris

Fut assiegé sans estre pris31.

Cette mazarinade s’impose comme un condensé de tout ce qui attire l’attention des Parisiens pendant l’hiver 1649, de tout ce que l’actualité mouvementée peut fournir à la plume railleuse de Laffemas, d’où son succès fulgurant et son influence sur de nombreuses pièces en vers burlesques. On pourrait même avancer que cette manière de diffuser les nouvelles sur un mode enjoué et ironique servira de modèle aux gazetiers qui en feront leur marque de commerce, qu’on pense à Saint-Julien, Robinet ou Loret32.

La troisième pièce parue sous le même pseudonyme s’intitule Le Terme de Pâques sans trébuchet, en vers burlesque, suivant l’arrêt du 14 d’avril 1649, publiée par Nicolas Jacquard, l’imprimeur de La Dernière Souppe à l’ognon. Cette pièce est donc publiée après la paix de Saint-Germain, et Laffemas s’en prend aux « Riches Cresus33 » qui ont été avares pendant le blocus et qui se plaignent que leur ferme ne leur sera pas payée immédiatement, d’où le mot trébuchet dans le titre, signifiant une « petite balance » faite pour « peser l’or, l’argent34 ». Si les riches se plaignent de ce qu’ils ne pourront pas peser leur or, du moins doivent-ils se consoler de la paix. Cette mazarinade contient une brève description de la lésine et de ses effets, comme la nécessité de renvoyer les valets, de baptiser leur vin, garder une seule servante et ne lui faire boire que de l’eau, manger que du pain, etc. L’or et l’argent deviennent ainsi le thème central de la pièce, qui contient quelques jolies trouvailles comme : « Il vous la payera sans frais, / L’année mil six cens jamais35 ». Il faut également noter la présence de l’expression à la connotation épicurienne « Souverain bien », appliquée ici aux riches et qui consiste « A prendre tout ne donnant rien36 », expression qui reviendra sous la forme d’un « Bien délectable » dans la préface du Virgile goguenard 37.

À la lumière de ces succès, il n’est pas étonnant que des chercheurs aient été tentés de lui attribuer d’autres pièces38 : on s’imagine bien que Laffemas ne s’est pas limité à trois textes et qu’il a pu essayer sa verve sur d’autres événements ou d’autres acteurs de la Fronde. Ces trois pamphlets montrent qu’il était un observateur amusé de la folie de ses contemporains, un Démocrite riant dans ses vers burlesques alors que d’autres pleuraient en Héraclite39. Avec cette facilité pour les vers burlesques, cette attitude moqueuse envers l’actualité parisienne, il ne manquait plus rien à Laffemas pour se lancer dans la course aux Virgile travesti qu’avait lancée Scarron l’année précédente40.

Travestissements

Les deux travestissements de l’Énéide qui sont vraisemblablement écrits par Laffemas révèlent des différences majeures l’un par rapport à l’autre, sans doute parce qu’ils se ressentent du moment où ils ont été publiés. Le premier texte s’intitule L’Enfer burlesque ou le sixième livre de l’Énéide travestie, Le tout accommodé à l’Histoire du Temps41, texte qui est dédié à Mlle de Chevreuse et publié avant la fin de l’été 1649. Ni le titre ni l’épître ne sont signés, mais cette attribution est mentionnée dans la Bibliographie de Lachèvre42. Bien que Laffemas reprenne Virgile d’assez près, comme il est d’usage suivant le modèle établi par Scarron, ce texte comporte assez d’allusions à la Fronde et aux événements de l’hiver 1649 pour que Moreau n’ait pas hésité à l’inclure dans sa Bibliographie des mazarinades43. Il est inutile de revenir ici sur le contexte de publication de ce texte et sur les enjeux du comique burlesque, déjà bien traités dans mon ouvrage L’Antiquité travestie, mais il est important de noter que Laffemas se permet d’évoquer les réalités de son temps à deux moments privilégiés du récit : les prédictions de la Sibylle et la description de l’Enfer, notamment des peines que les pécheurs reçoivent au Tartare. Pour n’en citer qu’un exemple, on peut rappeler ces vers où la Sibylle prévient Énée que la conquête du Latium ne se fera pas sans effort, passage où la figure de l’hypotypose contribue à amplifier les vers latins44 :

J’en voy plus aller chez Pluton,

Qu’à la prise de Charenton :

Je voy le Tibre qui ne roule,

Que testes, bras, jambes en foule :

Je le voy tout fumant de sang,

Que vous versez de vostre flanc,

Et dans cette image sanglante

Je l’ay pris pour un second Xante ;

Un brave, un Mars, tel que Condé,

Un nouvel Achille mandé,

Né comme l’autre de Deesse,

Retiendra le pain de Gonesse,

Et vous fera mille tourments […]45.

La réalité historique de l’année 1649 vient nourrir le texte antique et lui donner un nouveau sens : de tous les noms propres soulignés par les italiques, seuls « Xante » et « Achille » appartiennent au texte latin, tous les autres sont empruntés à l’actualité française de la Fronde, seul le « Tibre » flotte dans une sorte d’ambiguïté temporelle entre le fleuve de la Rome antique et la Rome papale du xviie siècle. S’il n’y a pas superposition parfaite du passé et du présent de l’auteur, il y a du moins des glissements constants entre trois temporalités distinctes : le passé mythologique des aventures d’Énée, la Rome d’Auguste et de Virgile, et la réalité connue du lecteur contemporain de Laffemas.

De plus, le texte contient un grand nombre de ce qu’on pourrait interpréter comme des clins d’œil à ses œuvres antérieures, dans une sorte de recyclage des références. Par exemple, il évoque les Feuillantines et le seigneur de Vassé46, il nomme explicitement Nicolas Le Dru dans un dialogue entre Didon et Énée47, répète l’épisode des glands qu’on voyait pour la première fois dans la Lettre au cardinal, burlesque et qui discréditait les capacités cognitives et argumentatives de Mazarin48. On retrouve également plusieurs mentions des arrêts contre le ministre49, l’héroïsme du marquis de La Boulaye50, ceux qui abusent de l’autorité du roi mineur51 et, d’une teneur plus personnelle, il insère un court développement sur les pères qui traitent mal leurs fils et qui méritent des peines dans les enfers52. Et si tout cela était encore trop anodin pour identifier une œuvre de Laffemas, on peut lire la mention d’un auteur nommé Jean Petit53, inversion plaisante de Petit Jehan, qui sera le pseudonyme dont il se servira pour l’obtention du privilège (frauduleux ?) du Virgile goguenard.

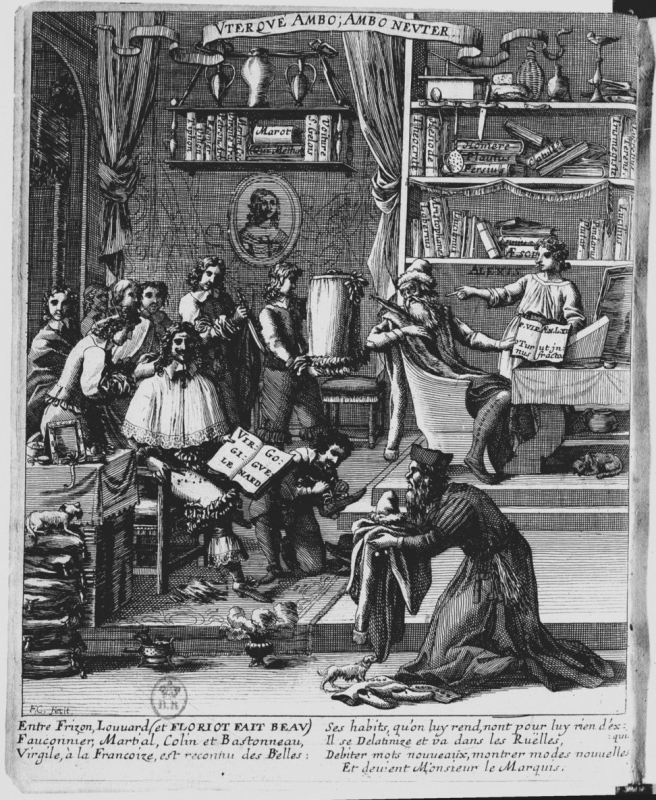

Ce deuxième travestissement, dont la page de titre porte en entier Virgile goguenard, ou le douziesme livre de l’Eneide travesty, (puisque travesty y a), est daté de 1652, mais le privilège, si l’on peut s’y fier, est daté du 13 juin 1650, donc environ un an après la parution de L’Enfer burlesque, et achevé d’imprimer le 20 décembre 1651, soit un an et demi après l’obtention du privilège. Il est orné d’un frontispice qui représente Virgile lui-même entouré de valets de chambre qui le servent, avec en arrière-plan une bibliothèque constituée des meilleurs ouvrages comiques de l’Antiquité et de la Renaissance. Les vers qui accompagnent cette gravure affirment que Virgile est dépouillé de ses vieux habits et déguisé « à la moderne » pour entrer dans les ruelles afin de plaire à son public moderne et galant54 (fig. 2).

Fig. 2. Frontispice du Virgile goguenard, Paris, Antoine de Sommaville, 1652.

Légende : Entre Frizon Louvard (et floriot fait beau) / Fauconnier, Martial Colin et Bastonneau, / Virgile, à la Francoize, est reconnu des Belles : / Ses habits, qu’on luy rend, nont pour luy rien d’exqui. / Il se Delatinize et va dans les Ruëlles, / Debiter mots nouveaux, montrer modes nouvelles / Et devient Monsieur le Marquis.

Source/crédit : gallica.bnf.fr / BnF, département Réserve des livres rares, cote YC-635.

Les pièces liminaires, encore plus étendues que dans son texte précédent, expriment en effet un souci pédagogique nouveau : traduire Virgile « tout pur » pour les femmes et les enfants, avec des notes explicatives et des marges afin de faciliter la compréhension. Mais la propension de Laffemas pour les parenthèses et les allusions aux matières contemporaines s’y fait encore plus insistante que dans L’Enfer burlesque ; des digressions apparaissent marquées par des signes diacritiques devant chaque vers, à tel point que l’expérience du lecteur est enrichie par tout cet appareil éditorial. Il amplifie considérablement la matière épique (4 800 vers octosyllabes contre 950 hexamètres), à laquelle se greffent des digressions qui comptent pour au moins un quart du volume. Son avis « Au lecteur » débute par un avertissement sur la date de création de l’ouvrage afin de dissuader ce dernier d’y trouver les moments les plus délicats ou problématiques de la Fronde :

MON cher Lecteur, ou ma chere Lectrice, (ou plutost, Lecteur & Lectrice tout court, car que sçait-on à qui on a affaire ?) Il est bon que tu sçaches, afin que tu sois éclairci de tout, que ce Livre n’est pas fait d’aujourd’huy. Je fais cette declaration d’abord, de peur que tu ne t’attendes d’y trouver aucun mot des choses delicates du temps, & qui se sont principalement passees depuis les six ou sept mois derniers, durant lesquels nous avons tant vû de Remu-ménage. Ce ne sont point des matieres convenables à nos Plumes. A mon avis, les gens bien avisez ne doivent gueres se mesler d’en écrire, & ceux qui sont encor plus sages n’en parlent point du tout. Cela soit dit en passant55.

Au lieu de parler de la rébellion des princes et la guerre de Condé contre la cour, comme il est sous-entendu par le terme de « Remu-ménage », ces digressions abordent des matières très variées mais surtout anecdotiques, sans se permettre le commentaire politique comme dans les textes précédents. Elles varient également en termes de longueur : les principales font jusqu’à une centaine de vers et parlent des belles de l’époque et des divertissements qu’on leur offre56, des conditions de vie des Parisiens pendant le blocus57 et de l’expédient dont se servaient certains nobles pour fuir la ville sous un déguisement, du déménagement des couvents de religieuses vers Paris58, qui forment une entrée plaisante, des jeux d’escarpolettes que l’on peut retrouver dans le jardin rustique de M. Hesselin59. D’autres digressions marquent une parole plus ouvertement satirique, comme les plaintes de la nymphe Juturne60, les actions néfastes de la Dire ou Furie61, et le rapport problématique avec les pères62.

Même si l’attribution des textes vus ici reste hypothétique, leur étude forme une série cohérente en ce qui concerne la problématique du rire des affaires du temps et permet peut-être de mieux envisager la contribution de Laurent de Laffemas à la Fronde et au burlesque. Il faut observer que rire des affaires du temps est une constante dans cette œuvre relativement prolifique, un fil d’Ariane dans sa production poétique qui s’étale sur au moins six ans, de la chanson des Feuillantines en 1646 jusqu’au Virgile goguenard de 1652 en passant par les pamphlets de l’année 1649. Hubert Carrier, qui classait Laffemas parmi les six meilleurs pamphlétaires de la Fronde, en compagnie de Scarron et de Cyrano, qualifiait notre auteur de « Frondeur modéré63 », et affirmait qu’il était plus propre à la raillerie qu’à la véritable satire indignée, ce que Laffemas nuance quelque peu dans la dédicace du Virgile goguenard à Henry de Savoie :

Pour peu que je passasse outre, il sembleroit que je voudrois faire vostre Eloge. Mais l’usage du Genre Demonstratif m’est entierement defendu. Je ne sceus jamais, de ma vie, ny bien loüer, ny bien blâmer personne ; & je n’ay ny assez de force (ou assez de complaisance) pour entreprendre les Panegyriques ; ny assez de vertu (ou de malice) pour m’appliquer à la Satyre. J’avouë pourtant que mon humeur me porte plus à celle-cy, qu’à l’autre […]64.

Pas assez de force ni de vertu, cela ne nous empêche pourtant pas de trouver dans les œuvres de Laffemas un style bien à lui, et une démarche propre à susciter le comique. Gabriel Naudé a formulé avec justesse à quoi tenait la réception positive de ces pièces burlesques sur le plan du comique et le type de rire qu’elles pouvaient provoquer :

La Poësie Burlesque est si retenuë, et si modeste en son stile, qu’elle se contente d’exciter un ris moderé, & une delectation interieure en l’esprit de ceux qui la lisent, comme on dit qu’a fait la Lettre Burlesque, envers ceux-là mesmes, contre lesquels elle estoit composée65.

Si Mazarin a pu sourire lors de la lecture de la Lettre burlesque, c’est que Laffemas s’efforce de maintenir un ton enjoué, porté sur le trivial sans jamais descendre vers le grossier, et c’est ce même ton enjoué qui se retrouve dans la chanson des Feuillantines et ses travestissements de Virgile. S’il se laisse tenter par la satire à l’occasion, ce n’est jamais une satire mordante, colère et amère à la manière de Juvénal, mais toujours d’un esprit agréable et enjoué à la manière d’Horace. Ce style est supporté par un point de vue distancié, souvent ironique, qui entend montrer l’absurde de la vie et de l’actualité. Son ethos est donc moqueur sans s’attarder sur des enjeux moraux, politiques ou économiques, il incarne la posture de Démocrite riant de la folie des hommes. Cette posture semble soutenue par un principe de sélection des matières traitées. En effet, Laffemas évite de se lancer dans ce qui pourrait s’avérer trop sérieux, polémique, offensant ; il ne parle pas de la guerre elle-même ni de ses conséquences, n’évoque jamais ce qui peut sembler tragique ou violent. Au contraire de Scarron, il parle peu de lui-même, engage rarement son je, s’efface devant les sujets qu’il traite et laisse peu de place à sa subjectivité, comme si l’actualité ne le touchait pas directement ou si cette réaction personnelle ne valait pas la peine d’être exprimée.

Laffemas appartient ainsi à une collectivité à laquelle il prête sa voix, un peu comme s’il s’appropriait les bruits publics sans vouloir imposer sa parole et ses opinions. Le rôle qu’il donne à son lecteur est aussi symptomatique de la vie en société au milieu du xviie siècle : il se sert de l’allusion, fait référence à des événements sans les expliquer ou s’y attarder, il recherche constamment une relation de connivence avec son lecteur, semble prendre pour acquis que ce dernier aura la même perception des choses que lui, ou du moins qu’il est sensible aux revendications de son groupe social. Les logiques internes du groupe forment ainsi sa pensée, et l’amènent à rejeter ceux et celles qui n’y appartiennent pas, adhérant ainsi à une dynamique du tiers exclu, qu’il s’agisse de Mazarin ou de la Présidente Lescalopier. Un sourire en coin plutôt qu’un rire franc, un style aux trouvailles heureuses, un regard amusé et philosophe devant la folie des hommes, un refus de se taire devant les événements ridicules mais peut-être aussi une certaine audace à dire la vérité, voilà les principales contributions de Laurent de Laffemas à la Fronde et au burlesque.

![Fig. 1. Chanson des « Feuillantines » (1646), reprise dans le Chansonnier dit de Maurepas. Recueil de chansons, vaudevilles, sonnets, epigrammes, epitaphes, et autres vers […], Années 1643 à 1649, vol. XXII, manuscrit, fo 57.](docannexe/image/704/img-1-small800.png)