En 1650, dans le contexte tourmenté de la Fronde, Loret1 (fig. 1) commence la rédaction de sa Gazette burlesque qui, six ans plus tard, prendra plus noblement le titre de Muse historique2. Son principal objectif, comme il le rappelle si souvent, est de « divertir3 » Marie d’Orléans Longueville, fille du duc d'Orléans-Longueville et future duchesse de Nemours, en lui envoyant les nouvelles du temps. Dans sa première lettre, datée du 4 mai 1650, il fait ses « adieux » à celle qui a dû quitter, peu après l’emprisonnement des princes, « sa belle maison de Coulommiers », pour se réfugier à Dieppe tout d’abord, avant de rejoindre les Flandres. Il lui rend un hommage vibrant, scandant en anaphore le terme « adieu » à plusieurs reprises, et donne le ton en évoquant immédiatement le contexte historique :

Adieu, charmante désolée,

Adieu généreuse exilée :

Puissiez-vous bientôt à la cour

Faire un très glorieux retour

Et causer à toute la France

Une entière réjouissance ! (4 mai 1650, p. 9, l. 31-36.)

Si chacune de ses gazettes4 a un sous-titre particulier, il est significatif que la seconde lettre s’intitule « Nouvelliste » (20 mai 1650, p. 13), montrant bien que le projet de l’auteur s’affine peu à peu.

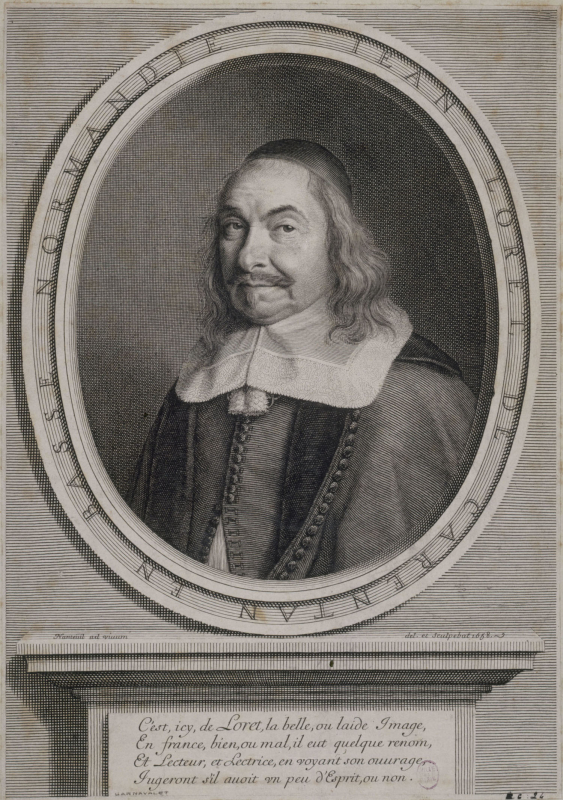

Fig. 1. « Jean Loret de Carentan en Basse-Normandie », par Robert Nanteuil (dessin et gravure), estampe au burin, 1658.

Légende : C’est, icy, de Loret, la belle ou laide Image, / En France, bien, ou mal, il eut quelque renom, / Et Lecteur, et Lectrice, en voyant son ouvrage, / Jugeront s’il avoit un peu d’Esprit, ou non.

Source/crédit : parismuseescollections.paris.fr, Paris Musées / Musée Carnavalet — Histoire de Paris, no inv. G.24. Licence CCØ.

En effet, décrivant sa Muse, Loret insiste de plus en plus fortement sur la dimension historique de son ouvrage, indiquant qu’il s’agit de « La naïve histoire du temps » (12 novembre 1650, p. 59, l. 216), d’« une espèce d’Histoire » (4 février 1651, p. 89, l. 2) ; il prétend « parl[er] historiquement » (12 mars 1651, p. 99, l. 16), dans ce qu’il désigne comme de « plaisants mémoires » (26 novembre 1651, p. 180, l. 5). Au fil du temps, il se qualifiera d’ailleurs directement d’« historien », multipliant les adresses à Clio et suivant de plus en plus la voie ouverte par son prédécesseur, Théophile Renaudot. Cependant, dans le même temps, il souligne qu’il écrit de beaux « contes à faire rire » (12 mars 1651, p. 99, l. 6), un verbe qui revient fréquemment sous sa plume et prouve qu’il place également l’accent sur le delectare.

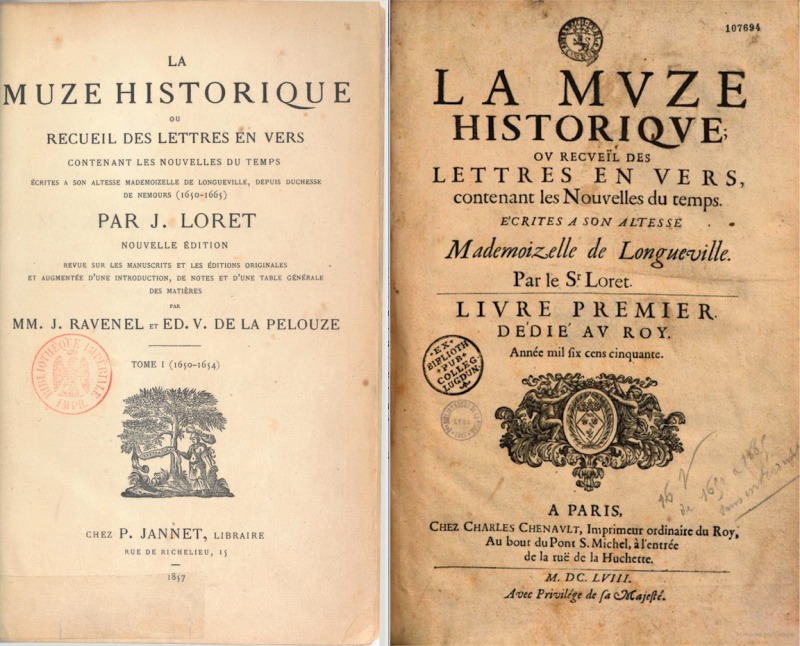

Fig. 2 a et b. Pages de titre de La Muze historique de Jean Loret : – 2a : édition P. Jannet de 1857, t. 1 ; – 2b : édition Charles Chenault de 1658, livre Ier.

Source/crédit : – 2a : gallica.bnf.fr / BnF, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, cote 8-LC2-20 (A,1) ; – 2b : books.google.fr / Bibliothèque municipale de Lyon.

Si pendant la Fronde, gazettes et écrits burlesques foisonnent5, l’entreprise de Loret se distingue toutefois des autres, et son indéniable succès lui assure une extraordinaire longévité : l’auteur publie effectivement sa gazette, semaine après semaine, pendant quinze ans (c’est-à-dire jusqu’à la mort de l’auteur en 1665). La nouveauté de la forme génère un intérêt rapide : les lettres de Loret sont copiées, imprimées et vendues sous le manteau6. Plusieurs auteurs tentent de l’imiter : Robinet qui, entre 1654 et 1655, adresse sa Muse héroï-comique à Anne de Gonzague, princesse Palatine, mais surtout Scarron lui-même, le grand maître du burlesque. Ce dernier rend un hommage appuyé à l’auteur de La Muse historique en 1655, dans sa première Gazette burlesque7 et Loret y est fort sensible. De même, il s’enorgueillit de compter, parmi ses lecteurs, le roi et la reine, à qui il dédicace les volumes imprimés regroupant ses écrits à partir de 1656. Il fait enfin souvent mention des écus remis par de prestigieux protecteurs, ravis de voir leurs noms figurer dans la gazette.

Mais que reste-t-il donc désormais de La Muse ? Liés à une actualité brûlante, les événements qu’elle relate sont saisis dans le vif du présent, sans être analysés, organisés ou contextualisés. C’est également une actualité éphémère qu’il faut transcrire sans attendre, car connue de tous, l’anecdote perd sa saveur. Loret imprime donc inlassablement et précipitamment ses nouvelles, battant le pavé une bonne partie de la semaine pour informer ses lecteurs de toute nouveauté. Cette rapidité de l’information engendre parfois la publication de nouvelles apocryphes8, l’auteur revenant alors parfois sur ses dires d’une semaine à l’autre : il n’y a, ici, pas de place pour la vérification.

Cependant, si les lettres de Loret ne semblent être à première vue qu’une collection d’anecdotes, les historiens du xixᵉ siècle9 ne s’y sont pas trompés et ils ont bien souligné la valeur de ce document et son importance sur le plan historique. Derrière le divertissement, c’est la valeur de témoignage de cette œuvre qui nous intéresse et Eugène Hatin, dans son Histoire politique et littéraire de la presse en France publiée en 1860, précisait déjà : « Il y a là, en un mot, pour les esprits chercheurs qui s’occupent du xviiᵉ siècle, toute une mine à exploiter10 ». La Muse couvre une période riche en événements et l’auteur anonyme de la préface des volumes regroupant les lettres signalait, en 1656 : « On y observe davantage qu’aucune action remarquable ne se passe à Paris et au reste de la France [que Loret] ne la décrive naïvement et agréablement […]. » Cette œuvre nous offre effectivement de très importantes informations sur la Fronde, dont elle met en scène les principaux acteurs, ainsi que sur les actes glorieux du roi comme ses victoires militaires ou les grandes fêtes qu’il organise, Loret contribuant donc à faire du xviie siècle, le siècle de Louis XIV. De nombreux détails sur la vie à la cour comme sur la vie sociale et culturelle française nous permettent également de mieux appréhender cette époque.

En ce qui concerne la forme cette fois, la lecture de La Muse est-elle toujours plaisante ? Et les diverses anecdotes, que l’auteur décrit souvent de la sorte : « Et j’ose bien encore vous dire / Qu’on en pensa crever de rire » (19 novembre 1650, p. 61, l. 177-178), prêtent-elles toujours à rire ou tout du moins à sourire ? La vis comica, désincarnée de toute passion, nous touche-t-elle toujours autant ou au contraire, ne reste-t-il de cette gazette que des « rimes désinvoltes et hâtives » comme le pensait Roger Duchène11, comparant l’auteur à Voiture. La méconnaissance de certains des personnages mentionnés ou la perte de contexte référentiel parasite-t-elle la réception de cette œuvre ? Nous tenterons de répondre à ces questions en nous appuyant sur les lettres rédigées pendant la Fronde.

Poétique de la raillerie : le choix d’une forme adaptée

Afin de « divertir » sa protectrice, l’auteur propose une forme nouvelle, élaborant en quelque sorte une poétique du genre. Si Loret s’est sans doute beaucoup inspiré d’autres gazettes pour créer La Muse, la matrice qu’il propose est toutefois très originale. Il évoque souvent Théophraste Renaudot, dont la Gazette publiée dès 1631 par le Bureau d’adresse est incontestablement l’ouvrage de référence, mais il s’éloigne du modèle élaboré par son prédécesseur en écartant toute mention de politique internationale et en s’opposant au ton sérieux qui caractérise cette publication. Il choisit de relater les faits d’un ton jovial, se concentrant sur ce qui relève du fait divers et intégrant les arts12.

Les lettres sont par ailleurs adressées à Marie d’Orléans Longueville, ce qui ancre la correspondance dans la sphère privée, montrant que ces écrits sont destinés, dans un premier temps tout du moins, à un cercle restreint de lecteurs. Bien évidemment, lorsque Loret sera contraint, comme il l’indique, de faire imprimer ses lettres pour empêcher qu’elles ne soient sans cesse copiées, ce cercle sera élargi. La captatio benevolentiæ qui ouvre alors les 750 lettres, met chaque fois à l’honneur sa protectrice, à l’instar des premiers vers de la lettre du 16 juillet 1650 (p. 27, l. 1-8) :

L’objet le plus brillant du monde,

Phébus, avec sa tresse blonde,

Selon les mois et les saisons,

Change de gites et de maisons :

C’est ainsi que fait Votre Altesse,

Comme riche et grande princesse,

Ayant quantité de châteaux,

Des plus plaisants et des plus beaux.

En plus de supposer un respect des exigences en matière de civilité, cette adresse correspond à la forme de l’épître, caractérisée par sa grande souplesse. Loret peut donc rédiger de courts fragments, passant facilement d’un sujet à un autre, ce qui garantit la vivacité des récits et permet de maintenir constamment le lecteur en haleine. Ceci correspond aussi particulièrement bien à la rapidité que suppose la collecte des nouvelles car au sein de ce cercle, où, semble-t-il, tous les acteurs mentionnés sont connus de près ou de loin, il s’agit de rapporter au plus vite tout ce qui est de l’ordre de la rumeur. D’où l’insistance sur le terme « bruit » qui revient incessamment : « Je fais dessein de vous écrire / Les bruits qui courent quelquefois / Parmi la cour et le bourgeois » (12 mai 1650, p. 11, l. 10-12, nous soulignons), ce qui est relayé par des formules telles que « on m’a dit », « on dit » « J’ai toutefois entendu dire ».

Pour garantir le plaisir de ses lecteurs, il faut encore recourir à un style capable de séduire et de susciter le rire. Lorsque Madeleine de Scudéry, dans Célinte, fait le portrait de l’auteur, présenté sous le nom de Télore, elle indique qu’il écrit d’une façon « agréable », « divertissant[e] », « plaisant[e] », des adjectifs qui font écho à ceux utilisés par Furetière pour décrire le burlesque13. Elle admire l’auteur pour sa raillerie enjouée, loue ses expressions « heureusement inventées » soulignant qu’il est capable « de dire plaisamment les choses les plus sérieuses, et qui, sans aller trop haut ni trop bas, demeure dans les justes bornes d’une narration de cette espèce14 ». C’est donc à une catégorie de burlesque jugée acceptable, qui plus est, acceptable par les dames, que recourt Loret, c’est-à-dire un burlesque compatible avec les codes galants. Il n’y a d’ailleurs en général, dans ses écrits, ni réelle indignation, ni violence, ni polémique, ni grivoiserie et, si les obscénités existent, elles sont extrêmement rares15. Ceci faisait déjà dire à Célestin Moreau qu’il s’agissait donc d’un « auteur inoffensif16 ». Et c’est justement aussi pour s’éloigner des formes généralement associées au burlesque, qu’un changement de titre est décidé en 1656. L’auteur anonyme de la préface de La Muse insiste en ce sens sur la « dignité » de l’œuvre :

Le nom de Gazette, qu’on lui a donné autrefois, n’est point quitté par mépris, ce n’est que pour le laisser aux relations qui sont faites en prose, au lieu que, celles dont nous parlons étant en vers, on se doit bien imaginer qu’elles sont débitées par l’une des Muses, et mêmes par celle qui a l’intendance de l’histoire puisqu’elle nous fournit de mémoires journaliers où toute l’histoire du temps est comprise, de sorte qu’à bon droit la dignité de Muse historique lui est attribuée17.

La désacralisation des acteurs de l’Histoire

Les lettres de Loret sont souvent satiriques mais, alors que les textes élaborés pendant la Fronde ont pour but de multiplier les « coups textuels », comme l’indique Christian Jouhaud18, l’auteur de La Muse reste toujours modéré, même lorsqu’il valorise les effets comiques pour tourner en dérision les personnages qu’il met en scène. Plus que l’anecdote elle-même, c’est généralement la mise en récit qui fait sourire. De ce fait, la crise politique qui se joue pendant la Fronde ressemble, dans son œuvre, à un carnaval où les protagonistes sont au centre d’une « épopée bouffonne » pour reprendre les propos d’Hubert Carrier19. Ainsi, même si certains fragments sont devenus illisibles parce qu’ils sont dépourvus de tout contexte référentiel, et que certains noms n’évoquent plus rien pour nous, nous pouvons toutefois généralement déceler le potentiel comique des scènes.

Loret joue ainsi sans cesse sur les effets de discordance et de décalage qui caractérisent le burlesque. Ainsi l’insertion d’un style simple et familier provoque souvent le rire du lecteur, comme le montre l’exemple de Chateauneuf, sur le point de remplacer Séguier et de devenir chancelier :

On a donné quelque espérance

Au sieur garde des sceaux de France,

Autrement nommé Châteauneuf,

D’un beau chapeau rouge tout neuf. (20 mai 1650, p. 13, l. 45-48, nous soulignons).

Ici, les adjectifs « beau » et « tout neuf » s’opposent à la solennité de l’événement. L’auteur privilégie le rapprochement de différents registres de langue20, et semble, malgré ses dires, parfaitement maîtriser toutes les ressources de la rhétorique. En témoignent notamment les usages multiples de l’hyperbole, qui est la figure la plus utilisée dans les divers fragments, et les effets de surenchère qu’il crée constamment. Ainsi, lorsque l’intendance de la marine est confiée à M. de Beaufort :

Cela, dit-on, crève le cœur,

A son aîné, duc de Mercœur,

Qui, dans la passion extrême

De se voir amiral lui-même,

Peste horriblement aujourd’hui […]. » (12 mai 1650, p. 11, l. 43-47.)

Il use aussi admirablement de la rime plate et si Corneille a certes la chance de voir son nom rimer avec « merveille », ou M. d’Aligre avec « tigre », le duc de Bouillon, lui, ne rime qu’avec « brouillon21 » et M. de Corinte avec « pinte ». La rime, dont la potentialité comique est évidente, ajoute donc ici une composante axiologique et une connotation appréciative ou dépréciative.

En plus des effets textuels, les personnages sont décrits dans des situations qui, bien souvent, ne les mettent pas particulièrement en valeur. Aux expressions familières qui sont utilisées pour les désigner et contribuent à les plonger dans la médiocrité, s’ajoutent les nombreuses références au corps, d’où la multiplication des récits de chute ou d’accident par exemple. Ainsi, un échafaud s’écroule « Chez Mémont, grand académiste » :

C’était (autant laides que belles)

Plusieurs dames et demoiselles,

Qui se virent soudain à bas,

Ablativo tout en un tas. […]

L’une, faisant piteuse moue,

Fut un peu blessée à la joue ;

Une sentit craquer ses os ;

Trois ou quatre criaient : « Le dos ! »

Et, ce qui n’était pas honnête,

L’une : « Le cul ! », l’autre « La tête ! »

Une pesta, pleura, saigna,

Un clou quelqu’autre égratigna […]22. (25 mars 1651, p. 103, l. 55-58 et 63-70.)

De la même façon, toutes les défaillances corporelles font l’objet d’un récit, comme le montre la description du mal de Damon :

Damon, d’une étrange manière

Est attaqué par le derrière,

Et tourmenté du même mal

Qu’avait le défunt cardinal,

À savoir des hémorroïdes,

Mal qui provient d’humeurs putrides,

Ou, pour parler plus proprement,

D’intempéré tempérament. (12 novembre 1651, p. 176, l. 91-98.)

Même la mort est décrite de façon burlesque, ce que prouve le fragment consacré au sieur Des Fontaines :

Par un accident sans pareil,

Le secrétaire du conseil,

Qu’on nommait le sieur Des Fontaines,

Est mort, non de fièvres quartaines

Mais en un seul petit instant,

Sur la chaise percée étant. (20 mai 1650, p. 13, l. 67-72.)

Chaque fois, la mise en récit permet de supprimer totalement le pathétique des situations.

L’art de Loret réside ainsi dans l’elocutio, mais aussi dans l’inventio : il excelle en effet dans la façon de sélectionner ses anecdotes et de les agencer. Il aime particulièrement rapporter les « joli[s] tour[s] » (26 novembre 1650, p. 63, l. 124) joués à des personnages qui sont présentés au centre de petites scènes très vivantes et théâtrales. Il raconte par exemple, en deux temps, un incident arrivé à « dame Chastelier Berlot » (2 juillet 1650, p. 24, l. 112) : celle-ci est présentée comme une riche héritière qu’une demoiselle vient embrasser et qui lui remet un billet. Il s’agit de la demande en mariage d’un parfait gentilhomme, mais devant le refus de la dame :

L’autre, pleine d’étonnement,

Se retire toute hagarde,

Et, s’embarrassant par mégarde

Dans ses jupes et cotillons,

Qui de trois doigts étaient trop longs,

Elle chût, interdite et pâle,

Tout au beau milieu de la salle,

Et, par sa robe, qui s’ouvrit,

Un page ou laquais découvrit

Que cette demoiselle blême

Était un laquais elle-même […]. (Ibid., l. 144-154.)

Ce récit est construit en deux temps : tout d’abord, à la chute minutieusement décrite, s’ajoute le travestissement qui fait également partie des éléments topiques du registre burlesque23. Deuxième temps, créant donc un effet de surenchère : la victime réelle n’est pas le laquais car Loret ajoute un dénouement à son histoire :

Mais le vrai sujet de risée,

C’est que la dame [celle qui refuse la demande en mariage] fut baisée

Par ce grand pendard de garçon,

Qui toujours eut cela de bon. (Ibid., l. 165-168.)

Le récit se termine donc par un retournement. De tels exemples – qui nous font plus ou moins rire – sont nombreux, et généralement accompagnés de formules comme la suivante : « Et j’ose bien encore vous dire / Qu’on en pensa crever de rire. » (19 novembre 1650, p. 61, l. 177-178). Le divertissement sous toutes ses formes a donc bien sa place au sein des gazettes et il est lié à la façon qu’a Loret de rendre piquantes ou légères les anecdotes qu’il rapporte.

L’auteur se met parfois lui-même en scène et reprend les mêmes procédés comiques. En effet, alors que tout le monde fuit devant l’avancée de Turenne, Loret s’exclame : « Et j’étais, j’en jure les Dieux, / Un de ceux qui fuyaient le mieux. » (2 septembre 1650, p. 37, l. 19-20.) Si l’expression performative « j’en jure les Dieux » semble annoncer un acte héroïque, c’est cependant la pusillanimité qui est valorisée, faisant de l’auteur un anti-héros, tout comme les autres personnages qu’il décrit. Le lecteur ne peut dès lors que sourire en lisant ce récit.

La Fronde et ses acteurs

Derrière le ton jovial et cette apparente valse carnavalesque, La Muse, c’est aussi, entre 1650 et 1653, le récit d’une période de troubles. Loret se plaint en effet à maintes reprises d’avoir à relater des événements moins plaisants, insistant sur le fait qu’écrire l’histoire dans un style burlesque comporte des écueils :

Grande princesse, si ces lignes

Ne sont pas tout à fait indignes

Que vous leur fassiez cet honneur

D’en vouloir lire la teneur,

Vous y verrez quelques nouvelles

Qui ne sont pas autrement belles ;

Mais pardonnez au fâcheux temps,

Où tant d’esprits sont mal contents,

Que, presque, on ne saurait écrire

Pas un conte qui fasse rire. (25 juin 1650, p. 21, l. 1-10.)

Il souligne qu’il n’y a pas toujours matière au divertissement et que ceci risque de ne pas plaire aux dames dont les goûts sont toujours pris en considération : « Les tons plaintifs sont sans appas, / Les dames ne s’y plaisent pas. » (4 juin 1650, p. 16, l. 64-65.)

Tout d’abord, de la première lettre, rédigée en mai 1650, jusqu’en février 1651, le sort de Condé, Conty et Longueville, arrêtés le 18 janvier 1650, est constamment rappelé, même s’il s’agit d’un sujet, nous dit-il, trop sérieux pour être traité dans sa gazette. Ainsi, le 4 juin 1650, Loret souhaite « La fin des maux et des rigueurs, / Le soulagement des provinces, / Et la liberté des trois princes » (p. 17, l. 120-122). Deux semaines plus tard, ils sont encore au centre de l’un des fragments puisqu’il est question des « […] trois princes que la cour / Tient enfermés dans une tour » (18 juin 1650, p. 20, l. 103-104). Et encore le mois suivant :

On fronda dans le parlement,

L’autre jour, assez hautement,

Et plus de soixante visages

Donnèrent leurs voix et suffrages

Pour sortir de captivité

Les prisonniers de qualité […]. (9 juillet 1650, p. 25, l. 43-48).

De tels exemples abondent et ils sont même intégrés à des nouvelles apocryphes dont le but est double : mentionner une fois de plus l’injustice de leur sort et ridiculiser Mazarin. En effet, face aux progrès de Turenne dont l’armée avance pour les délivrer, les princes sont transférés de Marcoussis au Havre. Une anecdote rapporte alors que, la nuit, un courrier arrive et demande à ce que son Éminence soit immédiatement réveillée car il a des affaires graves à lui confier. Ainsi, cet homme :

Feignant avoir beaucoup d’ennui,

Dit que dans le pays des pommes

Les gens étaient d’étranges hommes ; […]

Qu’une embuscade grosse et forte

Avait mis en pièces l’escorte

Qui les trois princes conduisait […]. (26 novembre 1650, p. 63, l. 88-90 et 93-95).

Loret jubile ensuite en faisant part de la réaction du cardinal : « Jules, commençant à trembler » (ibid., l. 107) fait alors assembler ses gardes en toute hâte, et l’auteur avoue finalement que la nouvelle qui lui a été racontée n’est que pure invention. Que l’anecdote soit vraie ou fausse importe en réalité peu, car c’est cette construction, cette image du cardinal tremblant à l’idée que les princes ne soient libérés, que gardera le lecteur en mémoire, ayant bien ri à ses dépens.

En janvier 1652, des remontrances sont adressées au roi par le Parlement et la libération des princes qui en résulte crée un véritable mouvement de joie de la part de Loret. Ce dernier pense qu’après cet événement, la paix et la réconciliation ne tarderont guère :

Princes vaillants et magnanimes !

Cœurs généreux ! esprits sublimes,

Sachez que tous les bons Français

Crièrent plus de cinq cents fois,

Aussi bien les gros que les minces :

« Vive le Roi ! vive les Princes ! »

Chacun croit l’État restauré

Par ce retour tant désiré […]. (19 février 1651, p. 94, l. 125-132.)

En face, Mazarin, ou « Jules », comme l’auteur l’appelle souvent plus familièrement, reprenant le surnom utilisé dans les libelles du temps, est, selon Loret, le seul responsable de l’emprisonnement des princes. Le cardinal est sans cesse placé au centre de scènes permettant de le ridiculiser, et si l’auteur ne dépasse jamais le cadre de la plaisanterie, la force subversive de La Muse est malgré tout efficace.

C’est surtout comme un ministre haï des Français qu’il est le plus régulièrement présenté. Ainsi, lorsque M. de Beaufort promet à Mazarin sa bienveillance « À cause de l’amirauté / Dont sa maison a profité » (4 juin 1650, p. 17, l. 83-84) l’auteur note que les

[…] gens de la halle […]

Ne l’en estimeront pas tant,

Puisqu’il est certain et constant

Que ce n’est rien qu’un feu de paille

Que l’amitié de la canaille. (Ibid., l. 89 et 91-94.)

La désapprobation populaire apparaît aussi à travers une nouvelle apocryphe qui montre bien que La Muse enregistre, certes fidèlement les événements historiques, mais qu’elle est aussi une construction qui fait place à la fiction.

Hier un bruit courut les rues,

Qui, je crois, descendit des nues

(Car on n’en put savoir l’auteur),

Qu’on avait de belle hauteur,

Par quelque frondeuse ordonnance,

Arrêté Monsieur l’Éminence.

Plusieurs grandes troupes de gens, […]

Les artisans dans les boutiques,

Les huguenots, les catholiques,

Carrosses, cavaliers, piétons,

Aveugles marchants à tâtons,

Pauvres, riches, mâles, femelles,

Gueuses, bourgeoises, demoiselles,

Petits et grands, jeunes et vieux,

Paraissaient tout à fait joyeux […]. (11 juin 1650, p. 18, l. 97-103 et 105-112.)

Dans cette évocation, la foule est en liesse et l’effet comique, associé à la très longue énumération, permet une intéressante généralisation.

Même la mention des exploits du cardinal ne change en rien l’opinion publique, l’auteur précisant au sujet de la bataille de Rhétel qui se prépare et qui sera l’une des grandes victoires de Mazarin contre l’armée des Frondeurs : « Je gagerais bien mes deux yeux / Qu’on ne l’en aimera pas mieux. » (19 novembre 1650, p. 61, l. 147-148.) Son exil24 est accueilli très favorablement, Loret montrant le cardinal faisant, « la nuit », ses adieux au Palais-Royal et fuyant, comme les traîtres, à « à petit bruit », « par l’huis de derrière » (11 février 1651, p. 91, l. 17-19).

Entre 1650 et 1652, Mazarin est de même souvent le protagoniste d’histoires pour rire. En effet, Loret n’hésite pas à rapporter les moindres rumeurs, comme dans cette nouvelle « un peu joyeuse » et « si ridicule » où il relate que le cardinal, au lieu de partir en exil, se serait déguisé en religieuse (8 octobre 1651, p. 164-165, l. 149-159). Le 12 décembre, alors que Mazarin, rappelé par le roi, rentre en France, il « Fut mal traité de sa monture, / Et ce meurtre que tant d’arrêts / Et de gens piqués d’intérêts / Jusqu’ici n’ont pu parfaire, / Son cheval seul le pensa faire » (7 janvier 1652, p. 198, l. 146-150). Le ton finit toutefois par s’adoucir :

Depuis que le bruit est épars

Dans Paris et de toutes parts

Que ledit Jules fait voyage

À la Cour en grand équipage,

Quelques messieurs du Parlement

Parlent, dit-on, plus doucement.

Tel qui disait brocards étranges

À cette heure en dit des louanges ; […]

Tel qui disait : « Faut qu’on l’assomme ! »

Dit à présent qu’il est bonhomme ;

Tel qui disait : « le Mascarin,

Le Mazarin, le Nazarin »,

Avec un ton de révérence

Dit maintenant : « Son Éminence » ;

Et bref, d’autres qui parlaient mal

Disent : « Monsieur le cardinal. » (Ibid., p. 198-199, l. 151-158 et 163-170.)

Les rimes antithétiques (« brocards étranges » / « louanges » ; « assomme » / « bonhomme ») ainsi que le polyptote du verbe « dire » permettent de dresser un double portrait du cardinal, avant et après l’exil, tout en critiquant bien entendu, dans le même temps, les courtisans. Par la suite, alors que les victoires du roi et de Mazarin se multiplient contre les Frondeurs, les critiques du ministre disparaissent de La Muse, montrant bien la posture de prudence qu’adopte l’auteur.

Les combats et le retour triomphal du roi

Divers aspects du conflit apparaissent également dans La Muse, notamment la tentative de pacification des provinces menée par Mazarin et les multiples combats effectués contre les Frondeurs ayant Turenne à leur tête. C’est ainsi, par exemple que :

Stenay, met la Cour en cervelle ;

Les personnes qui sont dedans

Font à plusieurs grincer des dents,

Et dire avec rancœur et haine ;

Peste de monsieur de Turenne !

Peste de monsieur de Bouillon ! (20 mai 1650).

Bien entendu, à côté des Frondeurs, la menace espagnole est également souvent évoquée25.

En outre, Loret accorde une place très importante à Bordeaux où sont concentrés un très grand nombre de personnages hostiles à la cour. Il est clair que l’auteur, même s’il n’a aucun recul temporel, perçoit très bien les enjeux des différentes situations et qu’il est très bien informé. Le 6 août 1650, il précise : « Bordeaux tient toujours en balance / La fortune de l’Éminence / Et le cas est encore douteux / Savoir qui crèvera des deux […]. » (6 août 1650). Il rapporte également qu’une collation est offerte au roi lors de son entrée dans la ville, mais commente : « Et pour signaler un grand roi / Tout ceci nous semble bien mince […] » (2 octobre 1650).

À partir de février 1652, tout s’accélère, avec la condamnation à l’exil de Mazarin. Loret annonce tout d’abord que le ralliement de Turenne au roi change complètement la donne :

Turenne s’en va promptement,

En ayant du roi mandement,

Commander les troupes de guerre

Qui par maintes contrées et terres

Tant gens de pieds que de cheval,

Ont escorté le cardinal,

Dont il fut jadis l’adversaire ;

Et maintenant c’est le contraire. (4 février 1652)

Dans la lettre suivante, il relate la rupture qui a eu lieu entre Mazarin et Gaston, une rupture qui marque l’union de la fronde parlementaire et de la fronde des princes : « On dit partout dans cette ville / Que monseigneur de Longueville / Est par Gaston sollicité / De se ranger de son côté. » (11 février 1652).

Même les grands coups de théâtre qui ont marqué l’histoire de France sont intégrés à la gazette de Loret, comme, le 27 mars, l’intervention de la Grande Mademoiselle (Anne-Marie-Louise d’Orléans) qui ferme les portes d’Orléans à l’armée royale. En effet, « Le jeudi saint, Mademoiselle, / Entra, dit-on, par une échelle, / Dedans la cité d’Orléans » (7 avril 1652, p. 228, l. 29-31).

Quelques événements marquent encore la phase finale, comme l’opposition des armées à Bléneau en avril 1652, suivi par le siège d’Étampes, qui marque la victoire de l’armée royale et est évoqué dans la lettre du 9 juin 1652. Un mois plus tard, alors que le roi assiège Paris, Condé parvient à entrer dans la ville et y fait régner la terreur : l’hôtel de ville est brûlé et une trentaine d’édiles favorables au roi sont massacrés. C’est la journée des Pailles (4 juillet 1652) que Loret décrit ainsi :

Jeudi, des gens jusqu’à mille,

Assiégèrent l’Hôtel-de-Ville,

Ou plusieurs s’étaient assemblés

Qui furent grandement troublés,

Car ces inhumaines cohortes,

Enfonçant et brûlant les portes,

Entrèrent dans ledit Hôtel

Et firent un ravage tel

Que tous les convoqués s’enfuirent,

Et quelques-uns même y périrent […]. (7 juillet 1652, p. 261, l. 61-70.)

Après de multiples affrontements, Condé finit par quitter Paris : « Le prince de Condé, dimanche, / Ayant pris sa chemise blanche, / Partit de cette ville ici […]. » (19 octobre 1652, p. 298, l. 21-23). La semaine suivante, dans un fragment d’une inhabituelle longueur, le retour triomphal du roi est célébré dans un premier éloge, qui sera suivi, au cours des années suivantes, par de nombreux autres :

Du roi la personne sacrée,

Fit ici, lundi, son entrée,

Lançant des regards de ses yeux

Capables de charmer les Dieux,

Et portant en son beau visage

Leur visible et céleste image ;

Sagesse, clémence et bonté

Accompagnait sa Majesté […]. (26 octobre 1652).

Tout n’est plus ensuite que rapidement évoqué : le départ de Gaston et la fuite de Mademoiselle26 (26 octobre 1652) puis la soumission de Bordeaux (9 août 1653).

Rire des affaires d’État : raillerie et censure

Pour conclure, nous voyons bien que les événements historiques sont décrits par Loret de façon très précise et que l’auteur saisit aussi bien l’importance que les enjeux des épisodes qu’il relate. Il le fait à travers des récits toujours vifs et variés, fondés sur les effets de discordance, comme en attestent les multiples insertions d’expressions familières par exemple. Malgré les troubles qu’il doit décrire, il ne cesse d’innover et de faire sourire son lecteur, que ce soit par les effets textuels ou par la narration de divertissements ou de bons tours joués à certains personnages.

Cependant, peut-on impunément rire des affaires d’État ? Pendant la Fronde, les libertés que prennent les auteurs sont liées à un relâchement de la censure27, mais dès l’année 1652, Loret se plaint car ordre lui est donné de ne plus traiter des affaires d’État et de la religion d’une façon aussi légère. Le ton qui caractérise ses écrits n’est donc pas approprié, si l’on en croit ses censeurs.

Quelques-uns voyant de travers

Mes malheureux et pauvres vers

Et les tournant à conséquence,

Ô Princesse ! on m’a fait défense

D’écrire politiquement,

Ni de railler aucunement.

On nomme sanglante critique

Mon innocente rhétorique,

Et plusieurs traitent d’attentat

Le zèle que j’ai pour l’État

Quoique j’ai l’âme assez bonne

Et point de fiel contre personne,

Quelques messieurs du Parlement

N’aiment pas mon raisonnement […]. (18 février 1652, p. 213, l. 1-14, nous soulignons.)

Il ajoute dans la même lettre : « Je ne raisonnerai donc plus / Sur l’état présent des affaires, […] / Mais aussi mes tristes Gazettes / Ne seront plus que des sornettes […]28. » (Ibid., l. 18-19 et 23-24.) Et il reprend encore la semaine suivante : « Ma Muse, encore toute étonnée, / Est si sévèrement bornée / Que même je n’ose railler […]29. » (25 février 1652, p. 217, l. 233-235.)

Le 21 avril, dans la gazette qu’il intitule « Contrôlée », il signale :

Plusieurs gens aimants les sornettes

Disent que mes pauvres gazettes

Ont tout leur agrément perdu

Depuis que l’on m’a défendu,

Dans le métier que je pratique,

La raillerie et la critique. (21 avril 1652, p. 233, l. 1-6, nous soulignons.)

Et à lire La Muse, il est exact que le ton change progressivement. La censure n’est cependant pas seule responsable de ce changement d’esthétique, car, avec le retour du roi, la raillerie frondeuse fera place à une rhétorique encomiastique. Dorénavant, une large place sera accordée aux panégyriques et aux discours dithyrambiques. L’époque a changé : à la crise politique et aux troubles seront opposées la mainmise de Louis XIV et la magnificence de son règne. Le carnaval n’aura plus sa place et sera supplanté par le faste, le théâtre, les ballets ; la gazette de Loret perd donc son charme pour les amateurs de raillerie car elle devient un monument à la gloire des grands hommes.